智能温室控制系统的设计方案初探

杜少媛

摘 要:近年来,智慧温室是我国设施农业转向现代化、科技化的发展方向。智慧温室解决方案的研究和应用应紧密结合作物栽培技术和温室种植的实际需要。本文对智能温室控制系统方案的研究结合了本地温室作物种植的实际种植过程和栽培技术,给出了一个较为完整的、较强适应性的整体规划。

关键词:PLC;智能温室;设施农业

中图分类号:TP273 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2019)18-0049-02

课题研究所在地地处我国北方边部,农牧业是本地的主要经济产业之一。近年来,设施农业已成为本地农业生产的一个重要组成部分。农民利用温室大棚,种植蔬菜、花卉、菌类等作物,提高了土地的利用率,提升了作物的产量、质量,温室作物成为了本地的一张名片,本市的设施农业已占比自治区整体规模的50%以上。温室、大棚种植作物,可以人为的调控植物生长环境的各项参数,促进增产,也能实现反季作物的培育和种植。不过,单纯依靠人力,手工为温室加热、降温、通风、灌溉,不利于提高劳动生产率。受人为因素影响,作物的生成环境较理想值仍有差距。因此,智能温室、智慧大棚的研究与应用,成为了当今我国设施农业向现代化、科技化转变的一个方向,也是本地设施农业发展的一项需要。

农作物生长主要受温度、湿度、光照强度、CO2含量等环境因素的影响,智能温室可以通过控制系统,自动实施对环境物理量的采集、传输、处理,并根据物理量的当前值,决定是否自动或手动操控温室的窗、帘、棉被、升降温装置、风机、水泵等设施,实现优化环境参数,科学种植的目的。

1 影响温室作物的环境因素分析及其控制

1.1 影响本地作物生长的相关环境因素

对本地主要温室作物的种植技术进行调研后,确定温度、光照、水量、湿度、二氧化碳均是当地各茬番茄、黄瓜、辣椒等作物种植过程中重要的影响因素。每种农作物在栽培过程中对环境因素的要求各不相同,本系统的设计主要考虑一般性需求。方案具体实施时,可根据温室作物的种类增加必要的检测元件和控制元件,也可根据实际情况,去掉对某种次要因素的检测和控制环节,以简化系统和降低成本。

1.2 温度是本地作物栽培技术重点关注的要素

在各种本地作物的栽培技术中,温度的影响较大,且可控性更强。温度控制贯穿育苗、定植、传粉、开花、结果的整个过程,且存在一定的差异性。越夏茬作物需要做到温室的降温通风、而冬春茬作物要做到保温;一天当中需要设置多个控温时段,温度调控范围多变。传统的温室管理工作全部靠人工,通过人为加帘、卷帘、增遮阳层或板、自然通风等方式实施温度调控,费力且效果易受自然条件影响。采用智能控制可以更加精准、方便地进行温控。

1.3 湿度

作物生长对环境湿度有一定要求,对湿度检测也可以为浇水量提供精准依据,自动调节温室湿度。

1.4 光照

阳光是作物进行光合作用的基本条件,充足而合理的光照可以保障作物质量,避免作物“生病”。应当通过智能监测,为是否卷帘、打灯提供依据。本地作物也不例外。

1.5 二氧化碳

本地作物的栽培技术中强调,栽培过程中增施二氧化碳。

1.6 灌溉与施肥

作物的栽培技术的一个重要的内容是灌溉和施肥技术,各种作物需求的灌溉、施肥的时间、方法很有讲究。为了做到合理、科学的施肥,有必要采用智能控制对相关要素检测和控制。

2 智能温室控制系统的整体解决方案

智能温室是以可编程控制器即PLC为核心,通过布置在种植区及浇灌区的温度、湿度、光照、CO2浓度、土壤的EC/PH等传感器,即时获取作物生长环境的各项物理量的当前值,利用PLC的数据处理功能,将当前值与标准值比较,或进一步处理,并根据结果,由PLC驱动温室现场的各种执行元件,如开关窗电机、湿帘展闭电机、风机、CO2发生器、补光灯等的立即通断或延时通断,从而实现对作物栽培过程的自动化生产和管理,大幅度提高作物的质量和产量的智能控制系统。在该系统中,PLC做为下位机,其数据可以通过串行接口直接传递到上位PC机中。在PC机中,安装组态王等组态软件,就能够实现对作物区、灌区的温度、湿度、CO2浓度、光照强度等动态变量的显示与监视,同时还能够使用组态软件,直接控制现场的电机、风机等各种执行元件。对于各种数据的远程监视与掌握,实现了温室的智能化工作模式。

2.1 按季節更替工作模式

根据温室种植作物的季节,考虑到本地主要温室作物的种植月份,系统分别设置了越夏工作模式和冬季早春工作模式。

2.1.1 越夏工作模式

在该模式下工作的环境调节设备有自然通风系统(天窗和侧窗)、强制通风湿帘降温系统(湿帘一风机)和水平遮阳网。此时室外温度很高,温室降温以强制通风湿帘降温为主。遮阳网可以起到遮荫和降温的作用。

2.1.2 冬季早春工作模式

在该模式下工作的环境调节设备有保温被加温系统、水平保温遮荫幕。在此模式下自然通风系统不工作。

2.2 按需求切换工作模式

根据自动或手动操作田间控制装置,设置自动工作模式和手动工作模式。

2.2.1 手动控制模式

手动控制简单可靠,由继电器、接触器、按钮、限位开关等电气元器件组成。可以手动直接控制所有的执行元件。

2.2.2 自动控制模式

我们采用计算机自动控制模式,通过传感器对环境因子进行监测,并对其设定上限和下限值,当检测到某一值超过设定值,便发出信号自动对驱动设备进行开启和关闭,从而使温室环境因子控制在设定的范围内。其运行成本较低,可以大大节约劳动力,降低劳动者的劳动强度。

3 智能温室整体硬件结构设计

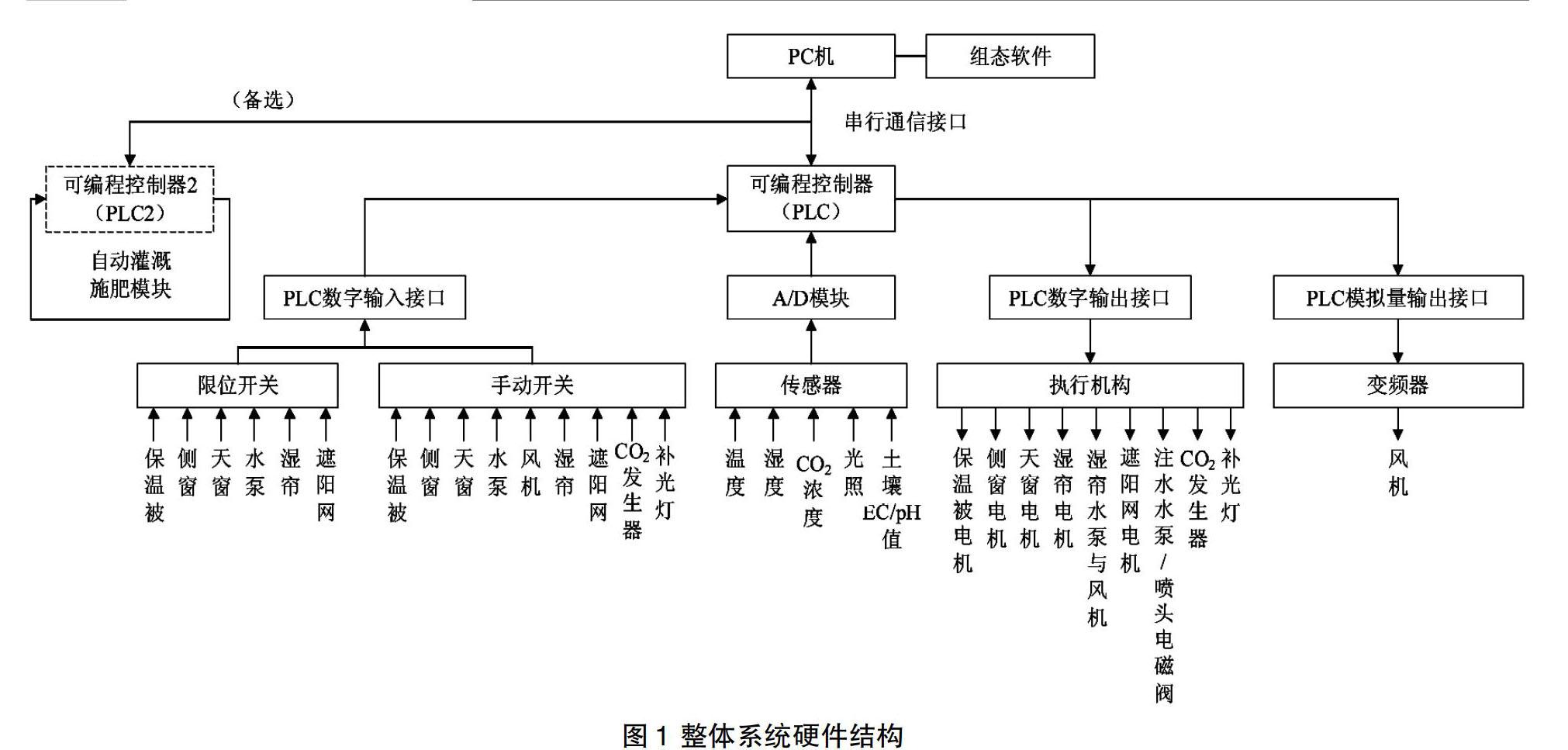

智能温室控制系统以PLC作为下位机,实现数据采集和现场装置的动作控制,以PC机作为上位机,对数据进行显示和监视,并对现场装置做远程控制。其整体系统硬件结构如图1所示。

温室智能控制系统的控制器一般多分为单片机、可编程控制器或工控机三种类型。本系统最终选择PLC作为控制部分,考虑到了PLC作为控制核心,具有适应性、灵活性更强。系统的硬件结构基本不改变的情况下,可以任意修改、增减检测元件,同时根据其更改情况,对执行机构做增减和升级。在系统软件中,也只需要对相应的软件部分进行修改。原有的硬件和软件结构几乎不受影响。

这种灵活性在硬件结构中的备选PLC子系统(图中可见)也有所体现。本地温室作物的栽培技术都包含为作物施加、补充肥料及营养液。本智能温室控制系统因采用PLC做为控制器,可根据现场需求,对系统做修改、升级。在解决方案中设置预留的灌溉与施肥模块。如果需要智能灌溉施肥功能,仅需在硬件上增加PLC数量,与原有PLC组成通信网络,共同做为下位机。备选PLC可以单独来完成智能精量施肥,提高水费资源利用率。

4 智能温室控制系统的软件设计

PLC的选型应结合系统I/O分配、经济成本选择适当的品牌和型号。系统的软件设计使用PLC对应的编程软件进行编写。系统软件分为温度控制程序、湿度控制程序、光照延长和补充程序、CO2增施程序、灌溉程序、灌溉与施肥程序等部分。各程序均考虑手动和自动控制,并充分考虑到电机和其他设备的安全保护措施,正反转电路可以利用定时器进行延时保护。考虑到本地温室温度等量变化幅度大,风机采用变频器控制技术。

系统组态监控软件。系统组态监控软件,所实现的功能主要是进行数据的统计以及分析处理等等。首先,软件可以实现远程监控功能,对温室内的环境因素以及各类硬件设施的运行情况进行实时的监控。其次,软件具有数据的统计以及记录功能,可以将温室内的各项环境参数统计下来,并记录到软件系统中,以此来指导后续的环境因素控制。最后,软件具有远程控制功能,可以对一些自动化的参数进行远程控制。

综合以上的整体设计方案,可以结合考虑经济因素和实际需求,开展具体的硬件电路设计和软件编程,以求获得适合本地温室的种植需要的智能控制系统。

参考文献

[1] 刘希琴.赤峰宁城高效节能日光温室冬春茬黄瓜水肥气热协调技术[J].现代农业,2018(4):23-24.

[2] 鞠麗梅,刘立恒,韩玥,等.智能温室环境参数的复合控制系统设计[J].电子技术,2011,38(3):11-13.