新工科背景下以OBE 为导向《金属学与热处理》的课程教学改革

——以材料成型及控制工程(铸造方向)专业为例

马煜林,葛彦伟,张 瑜

(沈阳大学机械工程学院,辽宁 沈阳 110044)

“金属学与热处理”是本科材料成型与控制工程专业的核心课程之一。该课程涉及金属基材料的全部基本理论和实际应用依据,是指导实际生产工艺的理论基础。因此,该课程能够与实践应用具有良好的紧密结合,同时具有较强的理论性和应用性。目前,我国许多高等院校的材料类和部分机械类等专业都开设了《金属学与热处理》课程,更体现了这门课的重要性。

沈阳大学材料成型与控制工程专业源于建国初期铸造、锻造专业,属于国家特色专业建设点专业。重点面向装备制造、钢铁冶金等企业生产一线,培养从事机械、冶金、材料成型等领域的工艺设计、生产制造、试验研究、技术管理等工作,具有能够解决复杂工程实际问题的高层次应用型人才。《金属学与热处理》作为我校材料成型及控制工程专业的专业核心课之一,长久以来一直以通过理论教学来让学生掌握金属的热处理工艺与组织性能变化的相关理论为预期目标。

1 目前存在的问题

如今,《金属学与热处理》这门课程的教育方式过于拘谨,采用填鸭式教育方式,死板地完成课堂教育,导致最终教育的失衡[1]。同时,课程的教学内容过于注重理论教学,忽视了实际应用。在课程评价体系方面,仍然以期末考试成绩为主。期末考试笔试试题会从试题库中抽调,但内容陈旧,缺乏更新。在授课内容上,已开设《金属学与热处理》课程的各专业院校,在教学内容选择上,较为陈旧,没有跟上现阶段材料学的发展趋势,同时过于依赖脱离了专业背景的教学大纲内容,使各专业的《金属学与热处理》内容千篇一律,未能体现出专业重点和专业特色[2]。因此,该课程的传统教学模式已经严重影响了该课程教学质量的提高和对高素质应用型人才的全面培养。

因此,针对新技术、新业态、新模式、新产业人才培养的需要,立足于“新工科”建设,培养学生的创新思维、工程思维和批判思维,从被动学习转向“自主、探究与合作”学习。要以融合交叉、自主学习、团队合作能力和工程能力为目标,进行“金属学与热处理”的教育改革。

2 新工科背景下以OBE 为导向的教育教学理念

在复杂的国际形势和新的国际竞争压力下,“智能制造”、“互联网+”等国家发展战略的及时提出和实施,正推动着经济社会快速发展和产业升级[3]。作为以人才培养为中心的大学,在强调“新工科”改革和OBE 导向的大背景下,如何实现课程综合改革和持续改善,有效提高人才培养的质量,已成为当前高校的一个重要课题[4]。

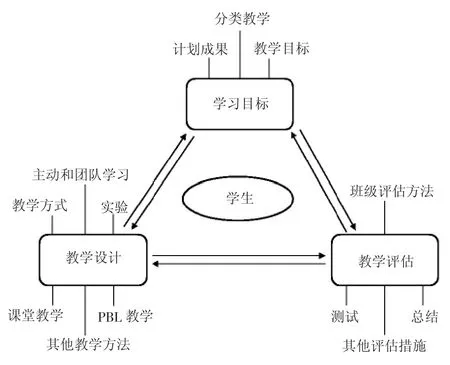

李志义认为,工程教育专业认证的关键之一是加强目标导向,深化课堂教学改革[5,6]。工程教育认证背景下,高等院校对于培养学生工程实践能力进行了大量研究和探讨[7]。工程教育专业认证遵循的以成果为导向的OBE 理念建立的教育质量持续改进的闭环机制,如图1 所示[8],以此保障学生达到预期目标。

图1 OBE 理念下的教学模式

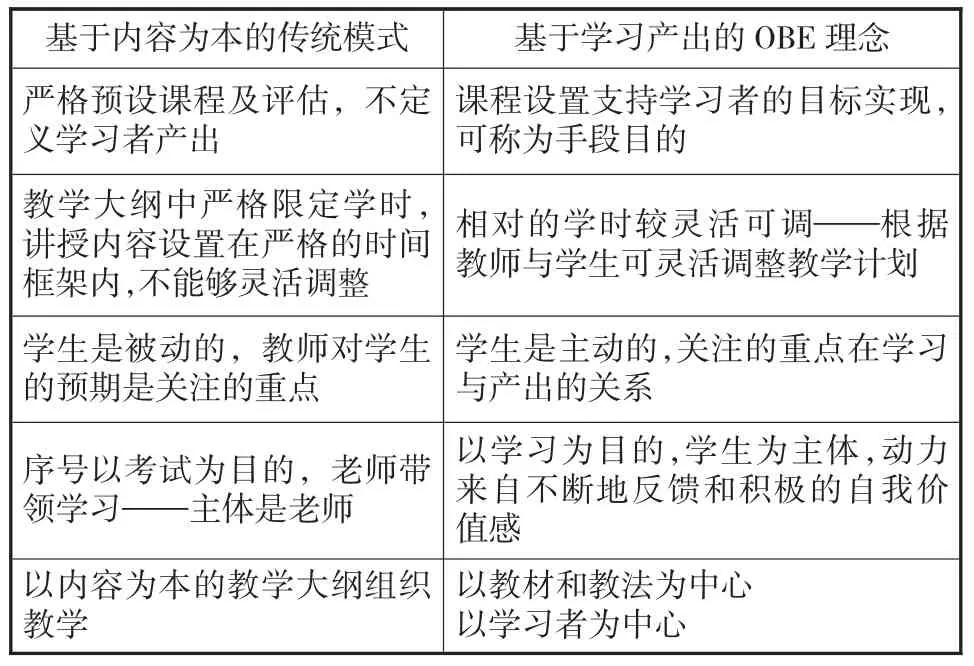

成果导向的OBE 理念是由美国和澳大利亚的基础教育改革中引发出来的[9]。该理念认为,教育从业者应对学生毕业时能够达到的能力和水平具有明确的设定,并且根据设定的目标设置合适的教育结构以确保学生能够达到这个目标。从这个意义上来说,OBE 教育模式被认为是教育模范性的革新,代表了当今国际工程教育领域的主流思想[10]。传统教育理念与OBE 成果导向理念差异如表1[11].成果导向的OBE 理念以学生能够获得的知识与能力作为中心设计教学结构并实施,其关注重点为学生的学习效果,以及学生所具有的未来从事相关工作的业务能力。

表1 传统教育模式与OBE 导向教育理念差异

3 《金属学与热处理》课程大纲改进

本科材料成型与控制工程(铸造方向)专业归属于机械大类专业,是机械工程与材料科学与工程之间的跨学科。重点研究了相关工艺因素对金属材料成形过程的微观结构和宏观性能的影响[12]。“金属学与热处理”属于材料成型与控制工程(铸造方向)专业的核心课程,课程内容主要涉及到金属基材料的晶体结构类型、纯金属材料的结晶过程、金属基二元合金的相结构与结晶过程、铁-碳合金相图、三元合金相图的识别、金属及合金材料的塑性变形、钢铁材料的回复与再结晶过程、合金元素在金属基材料中的扩散、钢铁材料的热处理过程与原理以及工业用钢铁材料的热处理工艺等内容。其中,以金属基材料的化学成分、微观组织结构和力学性能之间的内在联系为教学重点。达到为材料成型专业后续课程奠定必要的金属学与热处理知识和让学生具备从事材料科学研究基本技能的目的。通过本课程学习,学生应具备以下能力:

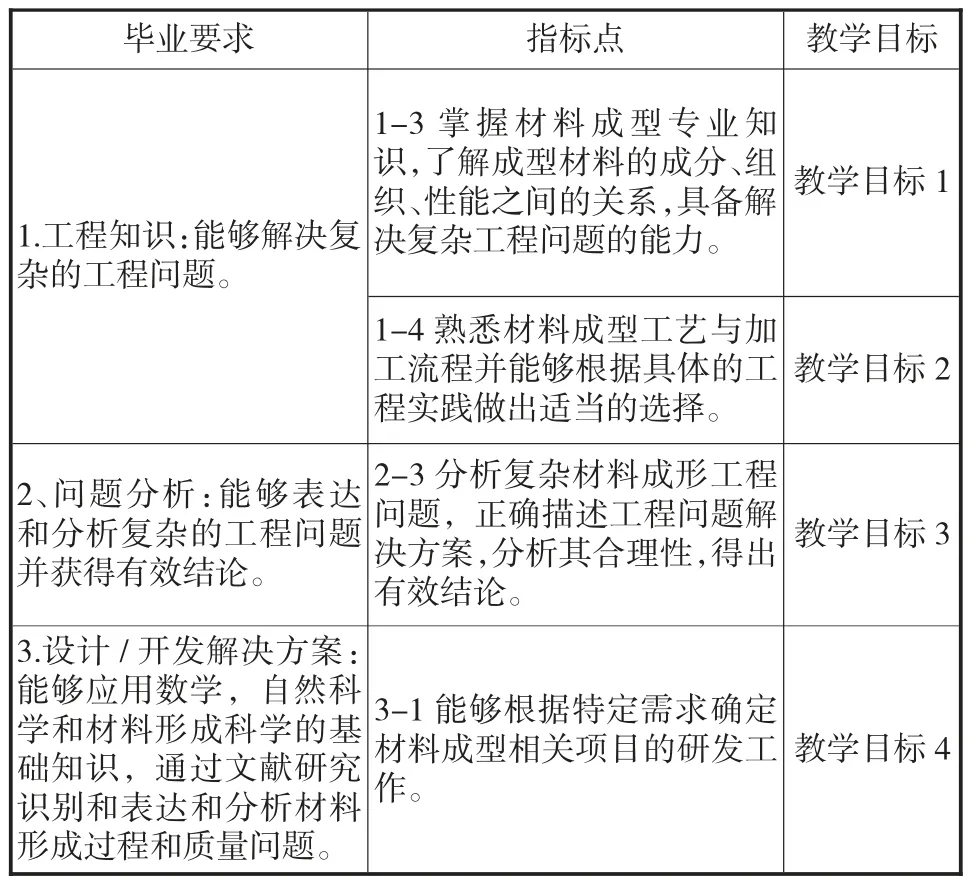

1)掌握金属基材料成型过程的专业知识,具有能够诠释材料的成分-组织-性能关系,以及解决实际复杂工程问题的能力(教学目标1);

2)能够根据特定需求进行分析和确定相关材料成型项目的研发目标(教学目标2);

3)能够根据研发目标选取适当的原材料及拟定相应的成型工艺,确定研发方案(教学目标3);

4)基于专业理论,能够针对材料成型特定需求制定出研发的可行实验方案(教学目标4);

5)了解材料成型过程中的材料选取及工艺环节,对环境和社会可持续发展的影响(教学目标5)。课程教学目标与毕业要求的对应关系如下表2 所示。

表2 课程教学目标与毕业要求的对应关系

将课堂教学与课后实验相结合,在本门课程基本知识体系建立的背景下,课堂教学与实验教学均采取了培训教学和基本技能训练模式,兼顾了课程学习学生的问题分析与能力培养。在加强解决问题能力的同时,加强对学生实践能力的培训。为了确保《金属学与热处理》课程的教学内容不断深化与提高,以常规性的教改立项为指导方向,以参与本科大学生创新创业项目和参与相应的专业性竞赛为动力,让本门课程的教学过程充满生机与活力。

4 《金属学与热处理》教学方法改革

传统的教学模式由教师单向地向学生灌输知识,课堂上学生是被动的,教师对学生的预期是关注的重点。在新工科背景下以OBE 为导向《金属学与热处理》的课程教学改革应转变教师的主导地位为学生主导,以学生学习成果为导向,采用翻转课堂的形式激励学生提高学习的积极性与学习兴趣。

具体方法为采用教师和学生最熟悉的Power-Point 软件以及如今人人离不开的手机微信功能,课程教师可以分享学习前的课件,包含讲授的视频和练习题,并能够保证学生及时与老师进行交流。这项改革措施能够彻底改变在传统的教学过程中,教师授课速度与学生在课堂上的认知速度不匹配的问题。老师通过WeChat 小组创建班级,以幻灯片形式将每节课的内容发送给学生的手机。包括录像、语音、练习问题等。在课前,学生可以做一些准备,并对下一课的内容有一定的了解。《金属学与热处理》课程课时量大,内容晦涩导致部分学生经常对一些知识理解不深刻,例如固溶体的平衡结晶与非平衡结晶;共晶,伪共晶,离异共晶这些概念名词与赋予的深刻意义经常使得学生困惑,如果采用课前复习的教学方式,课堂进行有效标注及互动,教学效果会大大增加。《金属学与热处理》课程基本在80学时左右,如果课堂翻转的学时太多,会让部分学生觉得压力大,失去学习兴趣,所以选取难度适中10~15 个学时进行翻转。

5 考核方式改进

工程专业课程和基础理论课程之间有明显的区别[13]。工程类专业的相关核心课程的教授模式主要以培养学生的实际工程能力和工程意识为主,为毕业生进入相关领域单位做好提前准备。因此,这类课程一个特别重要的改革方向,就是加强对学生工程意识和实践能力的提高。所以从教学到考试都应按照这个思路展开,指导学生从被动学知识转变到学以致用。在课程期末,为了检验本门课程学生对专业知识、应用知识、解决问题能力的掌握程度,突出工程教育专业认证的“能力”培养目标,评估方法注重应用和综合,辅以知识,金属学与热处理使用闭卷测试,卷面总分占课程总成绩的70%,课程内的考核成绩占期末总成绩的30%,其中主要包括课堂出勤率,课堂作业和实验报告的完成情况,每项占比各为10%.

根据教学大纲的设定,提前组织形成金属学与热处理课程的试题库,题型种类繁多,包括选择题、填空题、名词解释、判断题、综合题及简答题等。根据试题库中试题类型,确定客观题和主观题,试题库应定期充实、调整和更新,并根据学科的发展及教学要求不断创新。试题库中每类题型试题数量不少于实际试卷题数量的6 倍,必须附参考答案及评分标准,每份试卷的试题难易度比例为,较容易、中等和较难试题的比例一般以3∶5∶2 为宜。出题类型注重分析问题、解决问题能力的考核,每份试卷覆盖本学期教学内容的90%以上。综上所述,在新工科背景下,以OBE 为导向对材料成型及控制工程(铸造方向)专业核心课《金属学与热处理》的课程教学改革,能够提高学生学习的积极性与学习兴趣,最终获得理想效果。