我国应用翻译研究:成就与问题

傅敬民

(上海大学外国语学院,上海大学应用翻译研究中心,上海)

一、

我国“改革开放以来的40年,是中国翻译文化事业繁荣昌盛的40年,是翻译活动日益频繁、不断丰富的40年,是中国翻译研究不断探索、快速发展的40年,也是中国翻译学科从无到有、砥砺前行的40年。对这40年来中国翻译与翻译研究所走过的发展历程加以回顾、反思、总结,无论在理论层面,还是在实践层面,都具有重要的现实意义与学术意义”(许钧,2019: 21)。有鉴于此,近一段时间以来,我国不少专家、学者纷纷撰文,对这四十年的翻译以及翻译研究做了回顾与反思,并在此基础上展望未来,推出了一批具有承前启后意义的研究成果,显而易见都具有各自的“现实意义和学术意义”。毫无疑问,《改革开放以来中国翻译研究概论(1978—2018)》(以下简称《概论》)一书的出版,是继《中国翻译研究(1949—2009)》之后又一总结性、反思性文献,是迄今为止这方面研究的又一集大成者,对于中国翻译研究历程探索所做出的贡献,相信绝不仅限于当下。

如果将该书与许钧、穆雷主编的《中国翻译学研究30年(1978—2007)》一书相比,我们可以发现,《中国翻译研究(1949—2009)》将翻译研究论文的主题分类为13种:翻译理论、翻译技巧、口译研究、翻译批评、翻译教学、翻译史、非文学翻译、计算机技术与翻译、国外译事译论、术语研究、翻译工具研究、书评综述、翻译行业和管理。而《概论》选取了“十一个具有代表性的方面”,通过“整体把握”和“重点评述”相结合的方法,探讨“我国改革开放以来翻译研究所取得的成就”:翻译学科建设、翻译学理论建设、中国传统译论的阐发与研究、外国翻译理论的引介与反思、翻译史研究、翻译批评研究、中国口译研究的发展、成就与趋向、中国文学“走出去”与中译外研究、技术手段与翻译研究、中国翻译职业发展、翻译学术出版。两相对比,显而易见,后者不仅及时准确地增添了我国近十年来在学科建设、中译外研究、翻译职业化等领域的新成就,新的热门话题,而且更为引人注目的是没有对“非文学翻译”做专章讨论,回避了“文学翻译研究”与“非文学翻译研究”之间的区分。

正如许钧(2019)在该书“绪论”中所言,该书的撰写目标是“整体把握”“重点评述”“紧贴时代”和“展望未来”。由此产生的问题是,为什么“非文学翻译”不是“整体把握”的内容?为什么“非文学翻译”不能成为其“重点评述”的对象?从该书的“后记”中,我们可以发现,其选题并非心血来潮地率性而为,而是本着认真负责的态度,广泛地征求过国内诸多著名学者的意见。因此,其中的原因,很可能基于回避“文学翻译研究”与“非文学翻译研究”之间的区分。那么,由此而产生的进一步问题则是,为什么要回避?它是否意味着文学翻译研究与非文学翻译研究之间差异的消弭?或者,它是否意味着非文学翻译研究已然不像十年前那么引人注目?

实际上,在本人看来,文学翻译与非文学翻译“由于文本性质和内涵不同,翻译的着力点自然不同,对译者的要求也不同”(方梦之,2019:55)。因此,文学翻译研究与非文学翻译研究之间的边际,始终存在。但是,如果有鉴于此就将翻译研究的整体视为由文学翻译研究和非文学翻译研究构成,显然不能反映整体性翻译研究的实然。因为,对文学翻译与非文学翻译的划分,只是语言文本的文体问题。但整体性翻译研究并不仅限于语言文本,也不仅限于语言文本的文体问题。诚然,或许有学者会认为,翻译问题不能脱离语言问题而存在,翻译的问题归根结底应该是语言的问题、文本的问题。但对翻译的这类认识显然是片面的,只是看到了翻译这个术语诸多意义中的一个方面。对此,有学者早已经有过阐述,认为:“长期以来,尽管翻译已成为热点论题,它似乎还是那么神秘,既难以为人理解,又缺少一套揭示其本质和发生方式的综合理论。为什么会这样呢?原因有很多,但我们认为,主要原因是‘翻译’这个词本身有歧义。如果只强调该术语诸多意义中的一个,就会发现,歧义是翻译研究长期停滞的主要原因”(Bell, 2005: 11)。尽管贝尔的话有些武断,但客观事实就是:当我们基于“翻译”建构翻译研究学科时,翻译就不仅仅是一种存在,它也是行为、现象或事件。因此,针对翻译的歧义,方梦之认为“用英文可区别出它的不同含义和不同用法,主要有以下五义:(一)翻译过程(translating)。(二)翻译行为(translate/interpret)。(三)翻译者(translator/interpreter)。(四)译文或译语(translation/interpretation)。(五)翻译工作(事业)(translation)”(方梦之,2019: 8)。尽管这五种意义也未必能够完全地涵盖翻译之意义,但我们至少可以看出,无论是文学翻译还是非文学翻译,实际上都至少涉及到这五个方面。由此可见,文学翻译与非文学翻译之间存在着诸多共性,毕竟,“文学翻译和应用翻译可说是连理枝,兴衰与共。……任何事物都不会孤立存在,任何范畴都存在于某种研究体系之中”(方梦之,2019: 76)。正因为文学翻译研究和非文学翻译研究同时构成翻译研究的两个重要维度,《概论》取消掉对“非文学翻译研究”的专门探讨,实际上也就是将非文学翻译研究与文学翻译研究置于同等位置。这不能不说是我国翻译研究领域在认识上的一个重要突破。因为,在翻译研究领域,人们往往倾向于将文学翻译的认识观强加于非文学翻译,甚至认为应用翻译研究探讨的都是雕虫小技、拾人牙慧。而我国经历了改革开放以来四十年的翻译研究发展历程之后,我们欣喜地看到,非文学翻译研究已经成为翻译研究中不可忽视的重要组成部分。

二、

在认识方面的突破是一回事,但在理论建设和实际应用方面又是一回事。如果我们只是停留在认识上的突破,而不对相关的理论建设以及应用有所建构、发展与完善,那么,我国的应用翻译研究绝不可能取得今天的成果,更不能有辉煌的未来。

毋庸置疑,我国应用翻译研究的发展与成熟,是与我国翻译研究整体学科的发展同步进行的。对此,方梦之曾经指出:“20世纪80年代,国外语言学翻译研究的鼎盛时期已过,进入多学科研究阶段,而我国由于众所周知的原因,还处于语言学研究的补课阶段。……此后几年,期刊上外论纷呈,新名词不绝于耳,语言对比、技巧、方法、标准的讨论比比皆是。学界在引进中有争论,在争论中有省悟,历经多秋之争,终于在新旧世纪交替之际,翻译研究作为一门独立学科在中国大地确立”。与此同时,“改革开放以对外科技交流和技术贸易为发轫,20世纪80年代,科技翻译研究‘异军突起’;90年代,商务翻译、旅游翻译、新闻翻译的研究跟进;新世纪以来,法律翻译、公示语翻译渐成气候,商务翻译更成热点。至此,我国应用翻译各领域充分展开,大规模的翻译实践活动,呼唤应用翻译深入的、系统的研究”(方梦之,2015:前言)。

尽管我国对于翻译研究独立学科的诉求,在20世纪20年代就已经出现,而且在50年代也由董秋斯正式刊文提出过,但我国真正意义上的学科建设则肇始于20世纪80年代末期。有学者指出,“总体来看,我国的翻译学学科建设大致经历了三个阶段,即理论与学科意识的萌芽期(改革开放之处—21世纪初)、学科体制的建设期(21世纪初—2015年)、学科理论的建设期(当前)”(许钧,2019: 29)。我个人认为,将翻译研究学科理论的建设局限于“当前”并没有真实地反映出我国翻译研究学科建设。实际上,1988年,黄龙出版了专著《翻译学》、刘宓庆出版了《当代翻译理论》,2000年,谭载喜又以《翻译学》为名出版了专著,2003年,许钧出版了专著《翻译论》,等等。这些著述,从单独的视角来看,无疑都不能构成成熟的翻译研究学科建设的全部,但显然都是我国翻译研究学科建设历程中涌现出来的重要成果,并且都为我国的翻译研究学科建设做出了不可磨灭的贡献。毫无疑问,当前的翻译研究学科建设还有许多问题,有待进一步深入系统地发展与完善,比如学科边际、中国特色翻译研究话语体系等,但不能据此就消解学科发展的历史性。

鉴于文学翻译与非文学翻译之间存在诸多共性,整体性翻译研究不能简单地区分为文学翻译研究和非文学翻译研究,但文学翻译与非文学翻译之间的差异又是客观存在的。因此,我们可以发现,在翻译研究学科建设方面,文学翻译研究延续了它作为翻译研究理论摇篮的功能。1972年霍尔姆斯(J.Homles)基于文学翻译研究,率先提出了他的翻译研究路线图。作为诗人、文学家和文学翻译家,霍尔姆斯显然在其翻译研究路线图中“没有充分考虑其他文体的翻译研究,应用文体的翻译研究在他的图中没有地位”(方梦之,2019: 78)。继霍尔姆斯之后,霍恩比(M.Snell-Hornby)基于文学翻译研究和应用翻译研究在许多问题上的重叠特征,提出了翻译研究的综合法。综合法分为六个层次,第一层次将翻译研究分为三类:文学翻译、一般语言翻译、特殊语言翻译。第二层次由“基本的文本类型的原型学,涵盖从《圣经》至现代科技用语等这些译者主要关心的对象”。第三层次列出“与翻译紧密相连的非语言学学科”。第四层次“指出了制约翻译过程本身的重要因素和原则”,侧重源文本,为设想的翻译提出主要标准等。第五层次“指出了与翻译相关的语言学领域”。第六层次“列出了与翻译的某些领域有明确相关的语音要素”(Snell-Hornby, 2006: 34-37)。尽管霍恩比一再强调,她的翻译研究综合法基于原型学,“主要关心由各种关系组成的网络” (Snell-Hornby, 2006: 38),但实质却是基于语言学和文本类型学,根本没有给翻译技术、翻译管理等应用型翻译问题留有研究空间,甚至连翻译教学、译员培训也不在其“综合”范围。虽然名曰“综合”,其实并没有体现出翻译研究的综合性。另外,巴斯内特(S.Bassnett)也是基于比较文学翻译研究提出她的翻译研究框架:翻译史研究、目的语文化中的翻译功能研究、翻译的语言对比研究、翻译诗学研究。

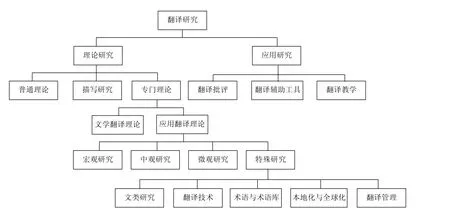

较之于国外学科建设的努力方向,我国的翻译研究学科建设是文学翻译理论与非文学翻译理论并行发展的。在此方面,方梦之作为我国应用翻译研究的倡导者和实践者,对推动我国的应用翻译研究发展做出了巨大的贡献。他一直认为,非文学翻译“以传达信息为目的,同时考虑信息的传递效果,它特别区别于传达有较强情感意义和美学意义的文学翻译”(方梦之,2019: 55),理应在翻译研究的整体框架中给予它一定的位置(方梦之,2019:78),因此,方梦之将翻译研究路线图修正如下:

由上图我们可以看出,方梦之将翻译研究划分为理论本身的研究和将理论研究成果应用于翻译研究的应用性研究。理论研究包括“普通理论”、“描写理论”和“专门理论”。专门理论由“文学翻译理论”和“应用翻译理论”构成。显而易见,虽然“非文学翻译”“应用翻译”或“实用翻译”可以互用,但是,方梦之在这里所提出的“应用翻译理论”,其含义并不只是局限于“应用(文体)翻译或非文学翻译”的理论。就其所包含的宏观研究、中观研究、微观研究和特殊研究四个方面来看,尤其是“特殊研究”中所包含的“翻译技术”、“翻译管理”等,它实际上旨在与“应用研究”相结合,并在此基础上构建一个自洽的应用翻译研究话语体系。对于这个话语体系,自方梦之在上个世纪90年代提出来之后,多有专家学者进行论述,其中包括了李亚舒、曾利沙、黄忠廉等著名学者。本人在他们的研究基础上认为,该话语体系可以划分为应用文体翻译研究、翻译理论应用性研究、应用型翻译研究、应用翻译理论元理论研究等四个方面。

三、

我国有关文体与翻译的研究,成果丰富。其肇始可以追溯到王佐良于1980年出版的《英语文体学论文集》以及后来出版的《英语文体学引论》(1987)、《翻译:思考与试笔》(1989)。继王佐良之后对于翻译问题研究做出贡献的是刘宓庆。刘宓庆率先在其《现代翻译理论》(1990)中以“翻译的风格论”为独立一章,基于现代语言文体学,从“风格意义的可知性”“风格的可译性”“风格翻译的原则及可译性限度”及“关于所谓翻译体”这四个方面较为系统地探讨了文体翻译,然后又于1998年出版专著《文体与翻译》,从新闻报刊文体、论述文体、公文文体、描述及叙述文体、科技文体和应用文体六个方面进行了探讨。其中除了描述及叙述文体之外,其他五种文体都是我们所说的应用文体。

文体翻译研究为应用翻译研究提供了一定的理论基础,进而产生了一批针对科技文体、商务文体、广告文体、新闻文体、法律文体等方面的专项应用性研究。但也正因为文体翻译涉及面太广,不仅操作性较为复杂,而且对于不同文体之间的边际较难界定,在翻译研究的应用性方面有所局限,因此,文本类型研究逐渐地开始取而代之。从某种意义上讲,翻译的文本类型研究其实是对文体翻译研究的进一步精细化发展。因为,在文体翻译研究视野中,应用文体翻译并没有得到精细化分类,虽然在文体翻译研究中也不乏文本体裁的分类,但往往流于粗线条,比如文学文体、科技文体、公文文体、新闻文体等,而且对文学翻译的关注甚于应用翻译。而文本类型翻译理论,虽然诸多学者对文本的分类有所差异,总体而言还是突出了应用翻译的文本类型的细分特点,传统中依据文体进行的一些粗线条划分方式,逐渐淡出翻译研究视域。不过,文本类型理论也遭到各种质疑:“1)研究文本类型对理解翻译过程有何助益?译者在翻译实践中如何处理不同文本?译者的专业化是否同时以科目内容和文本类型为条件?2)原语和译语的文本类型在哪些方面、多大程度上相同?原文和译文之间能观察到哪些异同?”(Trosborg, 2012: vi)。甚至有学者认为,划分文学翻译与非文学翻译毫无必要。因为,“仔细想来,区分文学翻译与非文学翻译,讨论时自然有其方便之处,但是如果循此逻辑,每换一种具体对象就要换一种理论,翻译理论的应用性研究自然是繁荣了,但每种理论的‘可适性’也未免太低了吧”(潘文国,2019)。不过,这种质疑与争论,其实并不是对分类的彻底排斥,只不过研究立场不同而已。毕竟,不同时期翻译研究会更加青睐特定的一些应用文本类型,比如近年来逐渐成为热点的政治话语、外交话语、军事话语,但应用文体、文本类型翻译研究作为一个整体,是应用翻译研究不能回避的话题,甚至是应用翻译研究永恒的话题。

翻译理论的应用性研究,鉴于霍尔姆斯的影响,实际上往往成为应用翻译研究的代名词。它涉及到两个基本的问题:哪些翻译理论可以得到应用以及如何加以具体应用?众所周知,翻译研究在经历了漫长的经验性、随谈式“案本求信”探索之后,在20世纪50年代之后随人文社会科学的迅猛发展迎来了翻译理论爆发期,诸多翻译理论纷至沓来。当代翻译理论表现出与以往任何时代相比更加自由因而更加不稳定的特征。不少所谓的当代翻译理论,只不过在继承与发展的过程中吸收了其他学科的研究成果和研究方法,并在此基础上进行各行其是的反思性理论改造、改头换面、标新立异,并没有太多的理论创新意义,“仅以‘(翻)译学’为关键词,对我国出版的相关专著做了初步统计,已达70余种(多在新世纪出版),还不包括译学会议论文集、研究集刊、重版书等”(方梦之,2017)。翻译研究理论流派纷呈固然是好事,没有理论流派的争论,就不可能推动理论的发展,也不可能促使学科地位的提升。但是,理论流派并非只是空洞的概念游戏,也不是盲目地追随权威或者主流,更不是盲目地套用其他学科的概念与方法。潘文国指出:“大量的硕、博论文以及一些专家的学术著作‘以某某理论观照下的某某研究’等为题,其框架大多是先用一定篇幅介绍国外理论,接着提出一些所谓的问题,再套用国外理论解释一番就算完事。这类‘恶性西化’的研究恐怕只能叫做‘伪学术’,实际上既没有解决任何理论问题,因为理论本来就是现成的;也没有解决任何现实问题,因为想解决的问题还在那里”(潘文国,2016)。由是观之,面对各种理论,如何切实有效地做好翻译理论的应用性研究,其本身就是一个值得系统深入探讨的问题。

随着翻译的职业化以及语言服务产业化发展,应用型翻译问题在应用翻译研究中得到越来越广泛的重视。它所指向的,既不是应用型文本,也不是翻译理论如何应用,而是与应用型文本翻译过程密切相关的产品、活动或者现象。那么,哪些问题只属于应用型翻译问题?哪些问题是翻译研究中普遍存在因而也构成为应用型翻译问题?客观地说,要具体地列举其中的问题相当困难。因为,翻译涉及的因素非常复杂,我们只能进行粗略的分类研究。霍尔姆斯将应用翻译研究分为四大类:译员培训、辅助翻译、翻译批评和翻译政策。图里(Gideon Toury)在此基础上剔除了翻译政策,保留了其他三个方面作为应用翻译研究的范畴。芒迪(Jeremy Munday)则将翻译政策研究融入语言教学政策和课程设计之中,其他部分继续沿用图里的分类方式。方梦之先生借鉴了国外相关翻译研究理论研究成果,跳出简单的分类研究模式,以“一分为三”+“特殊研究”的模式建构应用翻译研究话语体系。毋庸置疑,“一分为三”所包含的研究范畴,许多并非应用翻译研究所特有。他的应用型翻译研究主要聚焦于“特殊研究”所构成的若干要素。而“应用研究”则关涉翻译理论的应用性研究。

毋庸置疑,应用翻译研究的元理论研究,长期以来都未能得到译学界的重视。所谓元理论,就是对理论研究的研究。“一门学问的元理论或元学问是这门学问的自身反思、自我认识,它主要研究这门学问的学科特征与判别标准(包括这门学问作为一门学问必须具备的条件、必须满足的要求),它所特有的目标、任务、问题、方法,它的根据与确证,它的体系框架,它的功能、功用,它的发展变化以及与其他学问的划界、关系”(刘永富,2002: 1)。在社会学中,布迪厄发展了“社会学的社会学”,反思社会学存在的问题,为社会学的繁荣发展做出了重要贡献。但是,反观我国应用翻译研究,有关元理论的研究显得相当匮乏,对于应用翻译研究的目标、任务、问题以及方法并没有形成具有独特性的元理论体系。其中的原因是多方面的:1)西方翻译热衷于建构翻译研究的整体性理论框架,热衷于应用翻译研究中某个子项的研究,如术语研究、翻译技术研究、文体翻译研究、译员培训研究、翻译职业研究、翻译项目管理研究等,对于应用翻译研究的元理论研究并不关注。即使所谓的多元系统理论、关联理论或者综合法,或者聚焦于文学翻译研究,或者只是针对文本类型或者教育培训而言,如目的论。在此语境下,我国的应用翻译研究,除了方梦之、李亚舒、黄忠廉等人极力倡导并实践之外,关注其元理论建设的学者也相对较少。2)我国的翻译研究传统上就是专注于“案本求信”,注重考据,但在整体理论的构建方面缺乏宏大叙述的视野。因此,我国并不缺乏应用翻译研究的子项研究,反而涌现出一大批的子项研究,如本地化研究、翻译技术研究、翻译能力研究、翻译策略研究、翻译标准研究、翻译职业化研究、翻译教育研究、生态翻译学、文化翻译学、变译理论、译者行为批评、大易翻译学、和合翻译学、共生翻译学、翻译书评学等。从目前这些子项研究的发展来看,有的顺应时代要求,发展势头很猛,前景光明;有的却显得有点捉襟见肘、后续乏力,本身就有点力所难支;有的只是昙花一现,只是满足于提出某种概念,一时吸引学术界眼球而已。总体而言,尽管这些子项为应用翻译研究的系统性话语建构做出了不可磨灭的贡献,但皮之不存毛将焉附,如果不着力推动应用翻译研究元理论的建设,必然导致这些子项研究因缺乏宏观理论关照,最终难免独木难支。

四、

诚然,对应用翻译研究话语体系做四个方面的划分,其中的边际并不是截然分明的,而是相互之间既有重点之别,也有重叠之处。元理论建设离不开翻译理论的应用性研究和应用型翻译问题的研究,应用型翻译问题的研究也离不开翻译理论的应用,翻译理论所应用的对象自然也包括应用型翻译问题。就此而言,我们可以看到,在方梦之主编的《应用翻译研究:原理、策略与技巧》中,“本体研究”和“跨学科研究”涉及元理论探讨,“文本类型与翻译研究”涉及文体和文本类型研究,“关于翻译理论与实践关系的讨论”关注翻译理论的应用性研究,而“策略与技巧研究”“翻译教学研究”“口译研究”“翻译史研究”和“翻译技术研究”则既是翻译理论的应用性研究,又是应用型问题的研究。至于许钧主编的《概论》所选取的“十一个具有代表性的方面”,其中“翻译学科建设”、“翻译学理论建设”属于整体观照文学翻译研究和应用翻译研究的元理论,“中国文学‘走出去’与中译外研究”涉及文学翻译研究,“中国传统译论的阐发与研究”涉及翻译理论的应用性研究,其余的七个方面都涉及应用型翻译问题的研究,在研究中自然也离不开翻译理论的具体应用。

由是观之,我国改革开放四十年来翻译研究得到长足发展的,恰恰突出了应用翻译研究。其中体现出以下几个方面的特点:1)应用翻译研究的话语体系建设得到不断完善,尤其在挖掘中国传统翻译研究理论资源,建构具有中国特色应用翻译研究话语体系方面,近年来更是取得了前所未有的成果,和合翻译学、共生翻译学、大易翻译学、文章学翻译学等都使人对未来的研究充满期待;2)学科交叉的疆域不断拓展,语言服务产业的不断发展、跨学科研究、视界融合等,使得应用翻译研究的研究领域呈现出越来越多元化的趋势,诸如“翻译职业”、“技术伦理”、“人工智能翻译”等方面的研究日渐成为研究焦点;3)研究方法越来越技术化、科学化,“信息化技术的应用对整个翻译行业和翻译研究的影响达到了一种前所未有的程度,信息化技术丰富和扩展了中国翻译研究的内容和方法。……原本单纯的人文主义翻译研究越来越重视科学技术手段在研究中的运用。”(许钧,2019: 18-19);4)研究服务于国家战略的意识得到不断增强,中国文化走出去、“一带一路”倡议下的语言服务研究、典籍翻译研究、外宣翻译研究、汉语核心词语外译研究、汉译外策略研究、翻译赛事研究等,无一不彰显出我国应用翻译研究特色。

然而,面对我国当下的应用翻译研究现状,本人认为存在着以下若干问题:1)套用国外翻译理论观照本国现实问题时往往断章取义,缺乏系统地汉译国外相关翻译理论经典著述,进而需要更加有效地应用于中国实际翻译问题;2)诸多创新理论话语流于昙花一现地提出新概念、新视角,缺乏对所提出的概念和视角做系统深入、持续科学的发展与完善;3)热衷于发掘我国本土传统翻译理论资源,缺乏将发掘出来的有关理论观照当下现实问题做系统深入的应用性探索;4)跟风扎堆式地聚焦于某些理论的应用,偏废其他一些理论的应用性研究;5)应用翻译研究元理论的建构与发展依然任重道远,在应用其他学科理论成果进行应用翻译研究自身发展进程中,如何增强自身学科意识、厘清学科边际、坚守学科独立方面,尚有待进一步努力;6)在将应用翻译研究成果融入翻译研究整体、服务于文学翻译研究甚至其他学科研究方面,即在理论输出方面尚存不足。