产业转型发展下北京市社会经济系统用水变化及驱动因素

王凤婷,张 倩,吴 锋

(1.中国农业大学经济管理学院,北京 100083;2.中国科学院地理科学与资源研究所农业政策研究中心,北京 100101)

随着北京城市经济快速发展与人口持续增长,水资源供需矛盾问题愈发突出[1]。北京地处温带半干旱半湿润性季风气候区,水资源禀赋不足使其长期处于缺水状态。以2002—2012年的年平均人口为基数,其年人均水资源量仅有107 m3,低于国内外其他大城市,也远低于国际水资源压力临界值(1 700 m3)[2],属重度缺水型城市。北京本地水资源供应总量严重不足,区域水资源承载力严重超载[3]。南水北调工程一定程度上缓解了北京市的用水压力,但每年仍有近1.9亿m3的供水硬缺口。此外,北京市污水处理设施能力不足,供水设施保障能力较低,城区供水安全系数仅为1.06,污水平均处理率仅为73.2%,水环境体系脆弱,这使得水质型缺水问题造成北京市供水压力[4]。近年来,随着北京人口增长、社会经济发展和人们生活水平的提高,社会经济系统刚性用水需求持续增长。统计数据表明,2011年北京市人口与GDP提前突破2020年规划预期[5]。水资源禀赋少与水质型缺水双重威胁社会经济持续增长的用水需求,使得水资源供需缺口逐年加大,区域水资源安全受到威胁。水资源是经济社会发展与生态环境保护必不可少的自然要素,水资源短缺将阻碍经济社会发展速度[6-10]。因此,科学评估2002—2012年北京市社会经济系统部门用水变动,掌握区域水资源需求的动态变化及其与产业转型发展的耦合规律,有利于优化产业间水资源的联合配置,提高水资源利用效率与生产力。

社会经济系统各部门的用水核算、驱动因素与变化趋势预测是目前区域水资源管理研究的热点。产业部门用水核算分为基于生产理论的和基于消费平衡理论的两种计算方法。基于生产理论的核算方法,需要详细的产品和服务数据,囿于数据可得性,该方法不适用于第二产业和第三产业用水的计算,同时,该方法忽略了生态环境用水量,导致计算不全面[11]。基于消费平衡理论的产业用水核算,反映区域社会经济系统对水资源的依赖程度,其借助投入产出模型区分直接用水和间接用水,考虑产品中间投入进而避免重复计算,能够较为准确全面地核算社会经济系统产业用水量,该方法在完全用水计算中被广泛应用[12]。该方法有两种表现形式,一种是扩展水资源账户的投入产出表,另一种未将行业部门用水量纳入投入产出表[13],两种形式本质均是将行业部门用水量作为最终消费,计算最终消费中的直接用水量和间接用水量。

产业用水变化影响因素解析是制定水资源管理政策和实现水资源可持续管理的关键,大多学者认为产业用水变动的最主要驱动因素有经济规模,产业结构与技术进步[14-15]。结构分解分析(structure decomposition analysis, SDA)和指数分解分析(index decomposition analysis, IDA)是定量分析社会经济系统产业用水变化驱动因素最为广泛的研究方法。两者的区别在于SDA一般基于投入产出数据,IDA则只需要使用各产业部门加总数据,SDA相对于IDA方法优势在于其可基于投入产出模型全面分析各种直接或间接驱动因素,SDA模型基于投入产出表中的部门信息及其相互联系进行分解,能够量化社会经济部门之间对水资源需求的数量关联效应。SDA模型因其弥补IDA的缺陷而逐渐成为经济社会、资源环境领域驱动因素分析的重要工具[16-17]。2013年“京津冀协同发展”战略被正式提出,这使得京津冀城市群的迅速发展成中国产业经济增长的第三大重点区域,然而,社会经济的活跃发展带来水资源压力持续增大问题,北京市社会经济系统水资源消耗研究备受关注。例如,有学者基于投入产出方法从供给角度探究1997—2010年北京市社会经济系统的产品和服务消耗直接和间接用水[14],还有学者采用跨区域投入产出(MRIO)表探究京津冀区域社会经济系统的水资源消耗[18]。然而,从产业部门的角度深入探究社会经济系统水资源消耗变动的机理较少,在产业转型背景下探究北京市社会经济系统产业用水时间变化及驱动机制显得尤为迫切。

为此,本文将基于最新发布的投入产出表核算2002年、2007年、2012年和2013—2016年北京市社会经济系统产业用水变化态势与驱动因素,深入探究了北京社会经济系统产业用水变动规律、决定因素,以便于从生产端与消费端甄别高耗水的产业或部门,进而提出针对性的水资源规划、配置与管理方案,共同实现水-生态-社会经济复杂系统可持续发展。

1 研究方法与数据来源

1.1 投入产出模型

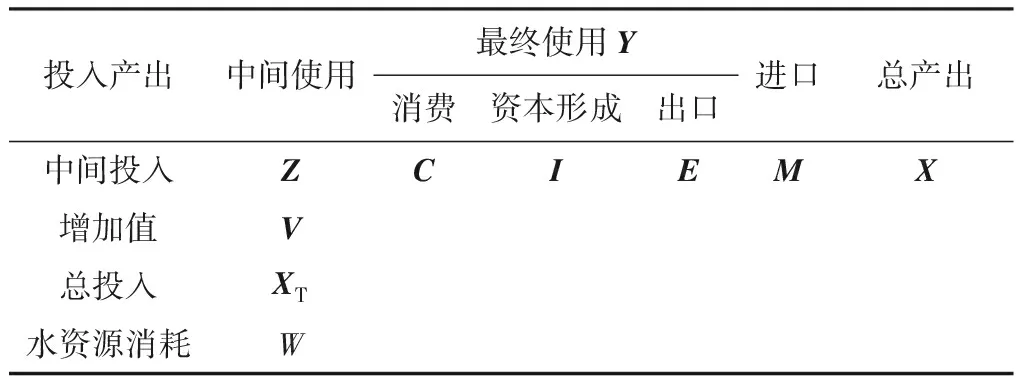

本文建立在扩展水资源账户的投入产出表基础上。扩展水资源账户的投入产出表是将社会经济系统产业部门消耗的水资源量以外挂的形式对应引入到普通的投入产出表中[19-23]。扩展水资源账户的投入产出表直观刻画了不同社会经济系统产业部门水资源的直接消耗,清晰地考量了因不同产业部门经济活动之间的关联而对水资源的间接消耗(表1)。因而,本文采用扩展水资源账户的投入产出表作为计算和分析产业用水结构及变化驱动因素的数据基础。

表1 扩展水资源账户的投入产出

投入产出表满足如下公式:

X=Z+Y-M

(1)

Z=AX

(2)

B=A+BA

(3)

Y=C+I+E

(4)

由式(1)~(4)可推导出:

X=(I-A)-1(Y-M)

(5)

B=A(I-A)-1

(6)

Lij=(I-A)-1

(7)

式中:X为总产出的列向量;Z为中间投入矩阵;A为i行j列的直接消耗系数矩阵,直接消耗系数的经济含义是某部门生产单位产品对相关部门产品的直接消耗,间接消耗系数的经济含义是某部门生产单位产品的所有中间消耗环节对另一个部门的消耗,矩阵A中的元素用aij表示;aij为j部门单位总产品生产对i部门直接消耗量;Lij为Leontief逆矩阵;B为完全消耗系数矩阵,其元素用bij表示,代表部门生产单位最终产品对i部门直接和间接消耗产品之和。将产业生产投入的水资源引入投入产出模型开展分析,计算社会经济系统各部门直接用水系数和完全用水系数,其公式表示如下:

DWUCi=Wi/Xi

(8)

TWUCi=DWUCiL

(9)

式中:Wi为部门i的直接用水量,表示社会经济系统中部门产品生产所用的耗水量;DWUCi为直接用水系数,表示部门i单位产值所需的直接用水量,该指标即为单要素用水效率,所以,可以用直接用水系数大小反映产业的用水效率高低;L为列昂惕夫逆系数;TWUCi为完全用水系数,表示部门i单位产值所需的完全用水量,完全用水量是生产所有投入产品的全部耗水量,由直接用水量和间接用水量构成,完全用水系数反映生产一单位最终需求产品的整个产业链上消耗的总用水量。各产业完全用水的计算方法如公式(10)所示:

TWi=TWUCiYi

(10)

1.2 结构分解分析(SDA)模型

为了掌握各部门水资源消耗的影响因素,本文在水资源扩展型投入产出表的基础上采用SDA模型分解其驱动因素。SDA模型主要有保留交叉项、不保留交叉项、加权平均法与两级分解法4种分解方法[24],相比较其他3种分解,两极分解法在分解形式上较为直观可视为加权平均法的近似解,并且,该方法易于求解,因此,在SDA的数值分解方法中被广泛使用[16]。所以,本文采用两级分解法进行分解。根据投入产出理论,社会经济系统各产业的完全用水变动驱动因素的结构分解分析模型计算公式如下:

(11)

式中:t和0为代表计算期和基期;TWi为t时刻的完全用水量,部门i的直接用水系数简写为ϖi,部门i的最终需求Yi可进一步分解为各部门产品最终需求结构βit和最终需求总量Yt;βit为部门i最终产品需求占所有部门最终产品需求总量的比例。

社会经济系统产业完全用水由基期到计算期的变动驱动因素包括规模效应、结构效应,技术效应和效率效应4个方面,具体可表示为:

ΔTw=Tw,t-Tw,0=

ϖitLijtYtβit-ϖ0Lij0Y0βi0=

TwΔϖ+TwΔL+TwΔY+TwΔβ=

ΔTw,T+ΔTw,E+ΔTw,S+ΔTw,ST

(12)

其中,ΔTW,T,ΔTW,E,ΔTW,S,ΔTW,ST分别对应4种效应。采用“两级分解法”对公式(12)进一步分解如下:

(13)

1.3 数据来源与处理

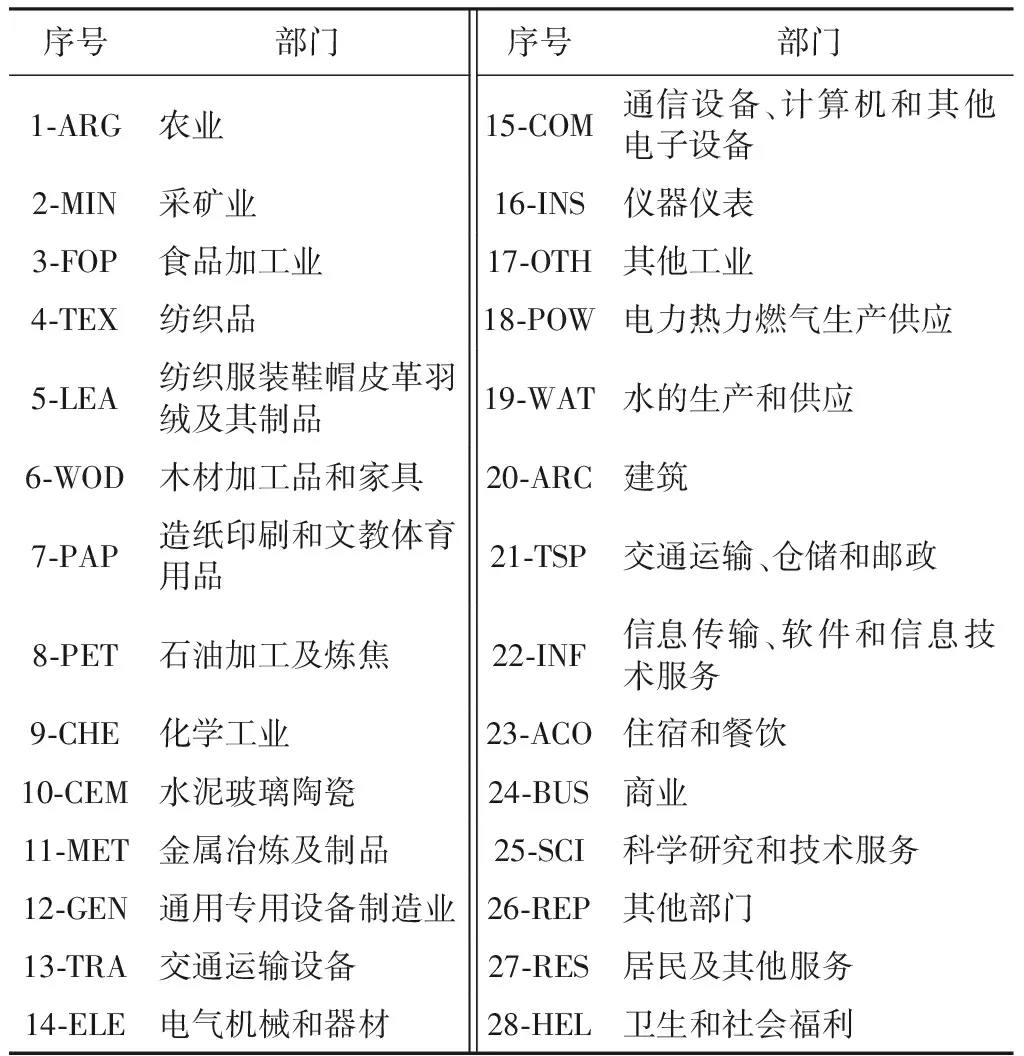

中国投入产出表编制是在逢2、逢7的年份,而且,从编制工作开始到投入产出表发布要历时数年。本文使用的2012年北京市最新发布的投入产出表数据,该表反映的是近5年的社会经济系统产业部门生产、分配和贸易的情况。2000年之后是北京市社会经济快速发展、产业转型发展与需水压力不断增加的时期。因此,本文计算所使用的投入产出表时间点为2002年、2007年与2012年。考虑到有些部门关联性较大,用水情况难以区分,此外,也为了确保投入产出部门数据与公开的部门用水数据相匹配,本研究将此类部门依据(GBT 4754—2008)《国民经济行业分类》和已有研究成果合并处理[14],将投入产出表42部门合并归类为28个部门(表2)。其中,第一产业对应农业,第二产业包括20个部门,第三产业包括7个部门。

表2 28个部门目录

北京市社会经济各产业部门用水数据主要来自北京市各产业部门水资源使用数据信息、《北京市水资源公报》《北京市统计年鉴》和《中国工业统计年鉴》,其中,农业部门的用水量参考《北京市水资源公报》,工业和服务业分部门用水量数据参考《北京市主要行业用水定额》,为了确保数据的准确性和可靠性,对数据进一步校准以使一、二、三产业部分耗水总量与《北京市水资源公报》数据一致。然后,依据行业用水定额中重复用水比率对直接用水量进行修订[25]。2013—2017年北京农业、工业、生活、环境用水变化数据来自相应年份的《北京市水资源公报》。为了消除折现率变动影响,将各年投入产出表当年价格统一调整为以2002年为基期的可比价格。

2 北京市产业用水变化

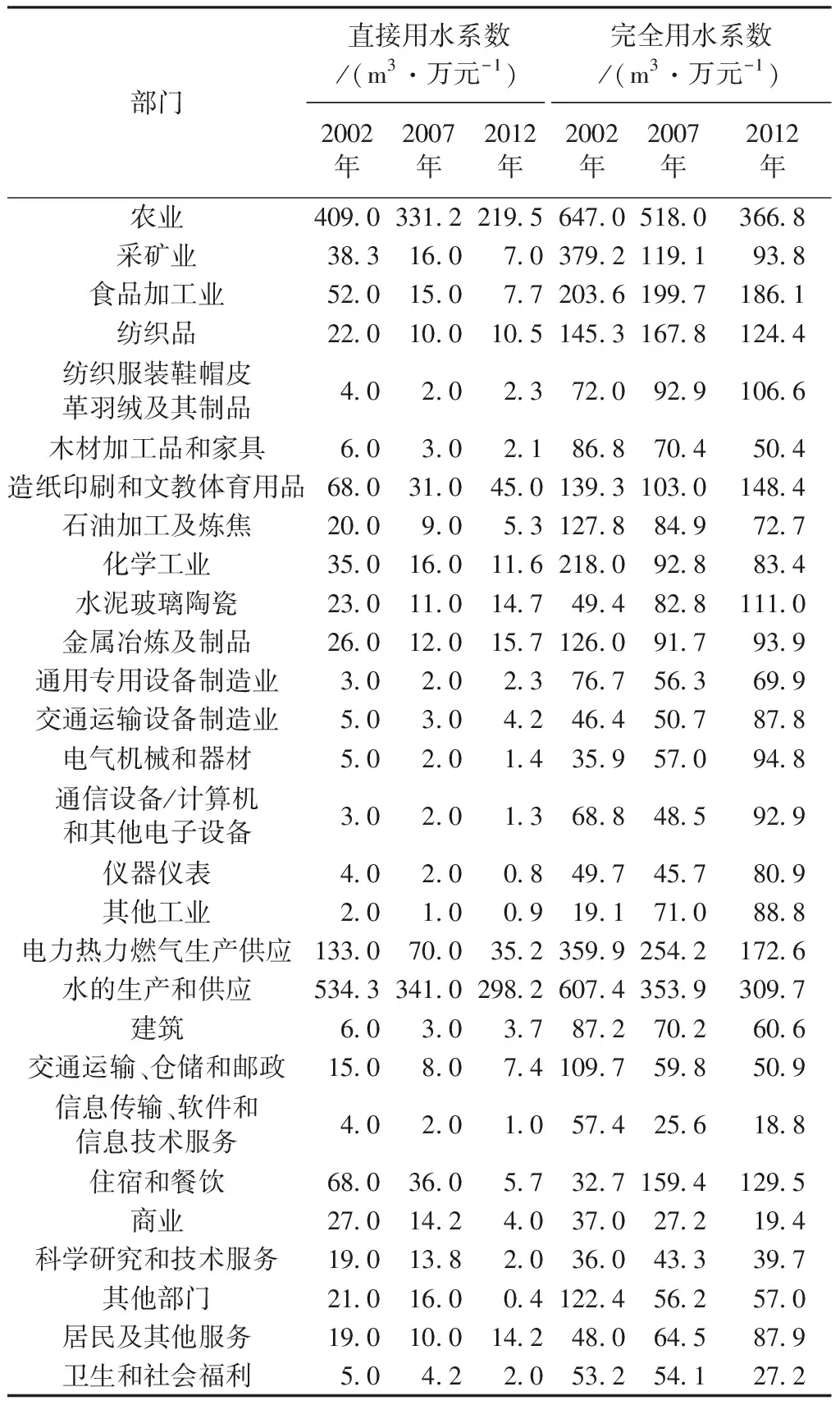

2.1 水资源利用系数

2002年、2007年与2012年北京市28个部门的直接用水系数和完全用水系数整体呈下降趋势。近10年来,20个产业部门的直接用水系数减少近一半,19个产业部门直接用水系数持续下降,即产业用水效率持续提高。2002—2012年,一、二、三产业的直接用水系数均值分别为319.0 m3/万元、35.3 m3/万元与13.3 m3/万元,第一产业直接用水系数最高(表3)。社会经济产业直接用水系数较高的部门集中在城市公共事业、农业部门,即这两个部门的用水效率相对较低。城市公共服务业部门用水效率低的原因主要是水资源价格远低于其影子价格[26-27],农业部门用水效率低的主要原因是农民节水意识差、输水渠道损失大、大水漫灌与农业水价低[28-29]。

北京市完全用水系数明显大于直接用水系数,完全用水系数整体呈下降趋势,各部门平均下降幅度为55%,这表明部门全产业链用水效率在提升。2002—2012年间,一、二、三产业完全用水系数均值分别为510.6 m3/万元、125.3 m3/万元和59.0 m3/万元,第一产业完全用水系数最高。近10年来,完全用水系数较高的部门主要是公共事业部门与和农业及其延伸产业部门。农业部门完全用水系数高受农产品价格低及其水资源利用效率相对较低的影响。食品加工与纺织加工部门完全用水系数较高的原因是高耗水的农业部门是其主要的中间投入品,此外,纺织品加工部门是第二产业中五大高耗水部门之一,且该部门节水技术采用率较低;水热电生产供应为代表的公共事业部门输水损耗与水价低于成本水价大导致其完全用水系数较高。受北京产业结构优化影响,以采矿业、石油加工冶炼、造纸印刷为代表的高耗水工业部门完全用水系数显著降低,严格限制高耗水行业发展,引进先进的节水技术。

完全用水系数较高的农业、水的生产和供应、电力热力燃气供应产业部门以直接用水为主,其单位产值间接用水量比重低于35.0%。采矿、石油加工冶炼、金属冶炼及制品、造纸等工业部门完全用水系数以间接用水为主,这表明该类产业的生产链上其他高耗水的中间投入品较多。需要指出的是,2002—2012年,农业部门完全用水消耗系数由 647 m3/万元下降到366.8 m3/万元,其降幅为42.7%(表3),这一变化主要归因于耗水型作物种植比例降低。具体而言,2007—2012年农作物播种面积下降了12%[1],其中,粮食作物中小麦作物种植面积整体呈下降趋势,下降幅度为15%,以雨养玉米作物替代,高耗水的蔬菜类作物种植面积减少9%。值得注意的是,北京市住宿与餐饮行业的完全用水系数十年间显著增加,由2002年的32.7 m3/万元增加到2007年的159.4 m3/万元,再到2012年的129.5 m3/万元,这与该时段内北京市旅游、住宿、餐饮产业的快速发展有关。随着扩内需、调结构政策的不断推进,北京市旅游业经济总量显著增大,带动与之密切关联的食宿产业蓬勃发展,进而,该行业的全产业链对水资源需求量显著增加。

表3 北京2002年、2007年和2012年社会经济系统各部门用水系数

注:其他部门指2002年和2007年的综合技术服务业,公共管理和社会组织,教育文化体育和娱乐业3大部门,2012年的金属制品、机械和设备修理服务,教育,文化,体育和娱乐,公共管理和社会组织。为了年份之间的可比性,将上述部门合并为一类其他部门。

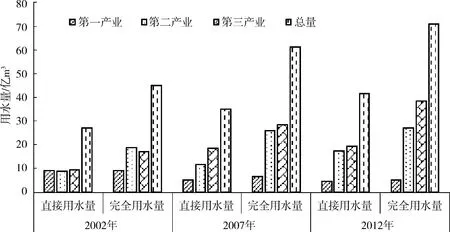

2.2 三次产业和各细分产业用水量

2002—2012年,北京市完全用水总量呈递增态势,第二产业和第三产业完全用水增加,第二产业增幅放缓,第三产业完全用水仍保持较高增速,第一产业完全用水呈下降趋势,直接用水量和完全用水变化趋势基本一致。2002—2007年、2007—2012年完全用水总量增幅分别为16.0%和35.8%(图1);第二产业的增速由39.0%大幅下降到4.07%。究其原因,“十一五”期间北京市政府出台工业产业结构调整方案,一些高耗能、高耗水产业部门发展受到限制和产业转移;第三产业两个时段增幅分别为67.06%和35.39%,第三产业作为北京经济增长的支柱产业,随着规模的持续增长,其产值比重的快速增长使得其对水资源需求量也在持续增大。

图1 2002—2012年北京市直接用水和完全用水量变化

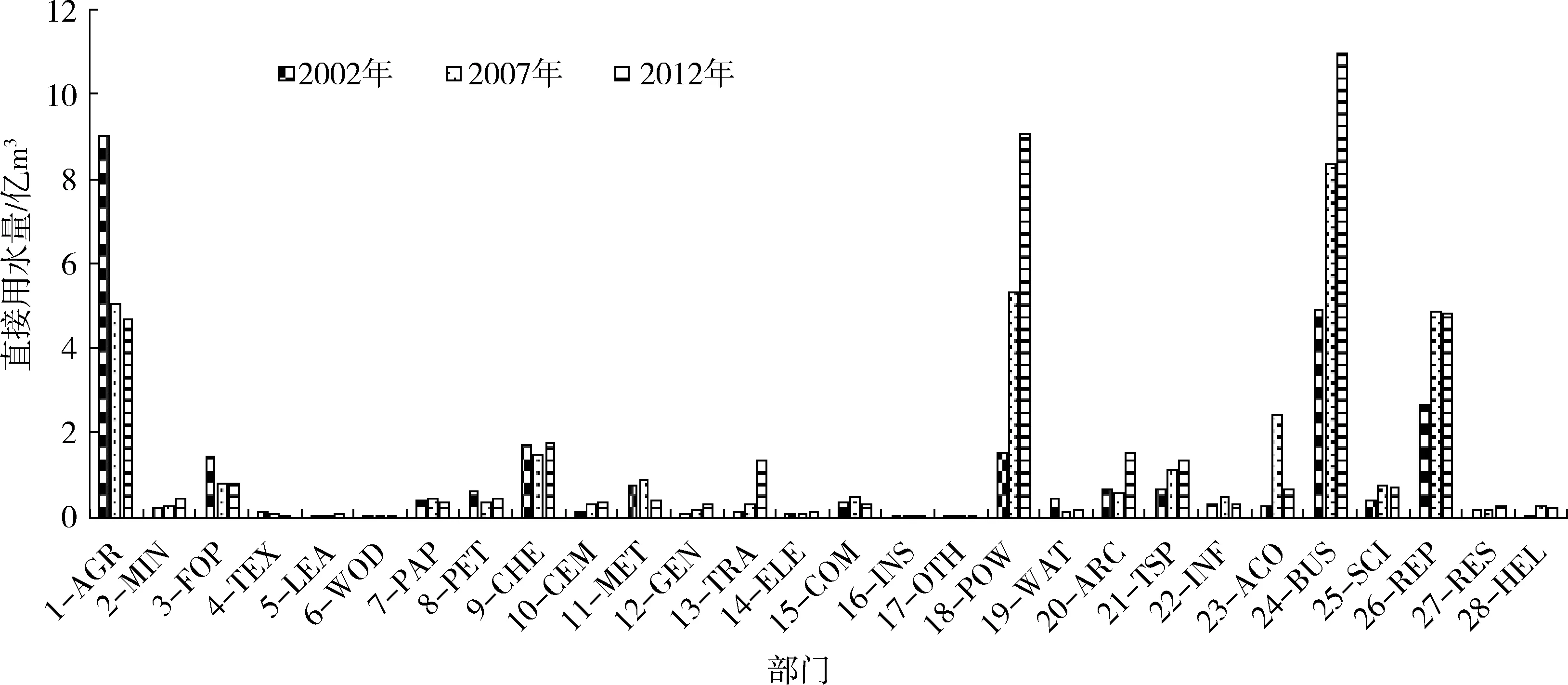

图2 2002年、2007年和2012年北京市社会经济系统各部门直接用水量

从产业结构的用水量角度来看,第二产业和第三产业用水在社会经济系统用水总量中的所占份额最大。2007—2012年第三产业比重最大,远超第二产业,第一产业完全用水比重逐年降低。第一产业完全用水占比由2002年的20.56%减少到2012年的7.39%,主要原因是在此期间农作物总播种面积下降(17.6%)和耗水型作物比例下降[2]。第二产业完全用水比重波动下降,主要原因是二产转型发展和工业用水效率提升,近10年间二产产值比重下降16.61%,万元工业增加值用水量由112 m3减少到38 m3。第三产业完全用水占总量的一半以上,这主要和现代服务业迅速发展及人口规模的扩大,生活方式转变有关,10年间第三产业产值年均增速31.6%,常住人口增加了646.1万人,城镇化率提高了7.67%。

社会经济系统直接用水量代表各产业部门初级生产消耗的水资源量,北京直接用水量由27.16亿m3增长到2012年的41.46亿m3(图2),28个产业部门的直接用水量分布不均衡。直接用水量最高的3个部门是商业、电力热力燃气和农业,这3个部门直接用水量占整体的56.78%。农业部门直接用水量呈下降趋势,其主要原因是此时段内北京市种植业播种面积减少,粮食生产规模减少。2002—2012年,北京市粮食播种面积由16.9万hm2下降到 12万hm2,下降了40.83%,农业产值占GDP比重由1.9%下降到0.8%。电力热力燃气部门直接用水量增加,原因主要是此时段内北京市城镇化的快速发展和人口增加,引起对农产品、水电、供暖与燃气需求增加,相应的直接用水总量增加。商业部门的直接用水量也在增加,原因是北京市第三产业产值快速增加驱动了商业用水的增长趋势。北京市以商业、住宿餐饮、科学研究、交通运输部门为代表的服务业部门用水量也在持续增加[1],这和产业发展有关,2007—2012年第三产业进入快速发展时期,其产值呈指数增长,2012年第三产业产值占比76.46%,其中,商业产值占GDP比重约为26.66%,成为北京市的支柱行业。未来国家对北京市现代信息服务业全新定位,旅游业、农业、商业、交通运输与工业等相关产业和行业融合发展将进一步加强,第三产业的用水量势必将进一步增长。

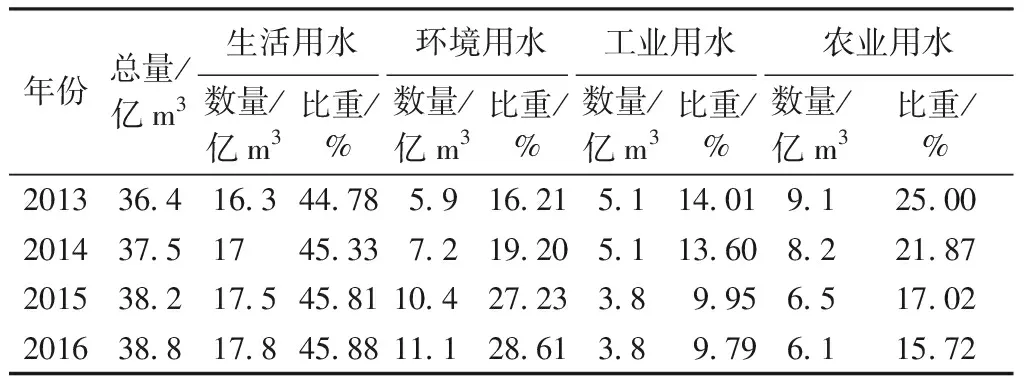

2013—2016年北京市用水总量持续增加,其中,生活用水、环境用水量呈上升趋势,工业用水、农业用水量不断减少,这和2002年、2007年以及2012年扩展水资源投入产出表体现的产业用水变化规律一致。生活用水包括居民生活用水和服务业用水,生活用水增加的原因可能和经济发展、人口增加、生活水平提高以及服务功能的完善有关,2013—2016年北京GDP由19 801亿元增长至24 899.3亿元(表4),增长了25.7%,人口规模增加了57万人[28]。其中,居民用水的增加主要和居民生活行为方式有关,而服务业用水量不断攀升,这和北京服务业的快速发展密切相关,2013—2016年服务业产值占经济总量比重,以金融、教育、科学研究等为主的现代服务业的发展吸纳大量劳动力,进而用水量增加,这也反映北京经济发展产业结构调整日趋合理,城市功能定位日趋明确。环境用水增加了5.2亿m3,增加幅度最大,可能的原因是随着城市化推进,公园绿化用地面积增加,环境保护力度加大。工业用水的减少首要原因是工业结构的改善促进重工业、化工、采矿等产业的转移,其次,生产工艺技术改进促使单位产值用水量减少。北京农业用水的减少得益于北京农作物播种面积减少、高耗水作物比重降低、灌溉节水技术改进。

表4 2013—2016年北京市四大类用水量和结构变化

3 产业用水变化结构分解分析

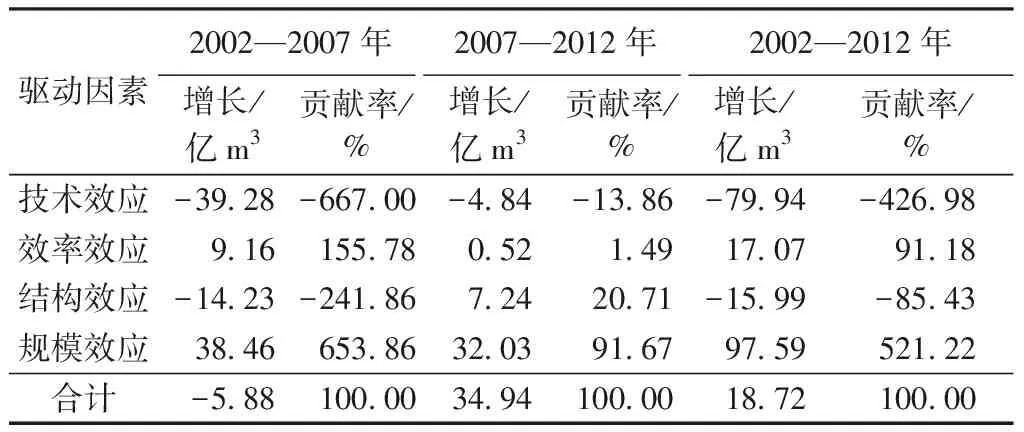

基于结构分解分析模型分析北京市社会经济系统产业用水变化原因,结果表明规模效应和经济系统效率拉动了北京市社会经济系统产业用水的增加,技术效应和结构效应降低了社会经济系统的水资源消耗。2002—2012年北京市水足迹呈现上升趋势,水足迹增加了18.72亿m3,其中,规模效应显著促进了北京市社会经济系统产业用水增加,技术效应有效抑制了产业用水的增加,经济系统效率效应对北京用水量的增加影响相对较小,产业结构效应对降低产业用水量的作用也较小。从促进北京市水足迹增加的两个因素来看,2002—2012年由规模效应驱动用水增加97.59亿m3,占比为521.22%(表5),规模效应主要来自人口规模增加,产业生产规模扩大。统计数据表明2002—2012北京市人口增加了45.5%,商品或服务的最终需求扩大了近3倍[1]。因此,对水资源和商品或服务需求量的逐年增长成为社会经济系统产业用水量增长的主要原因。2002—2012时段内经济系统效率因素的贡献率为91.18%,在两个子时期的贡献分别为155.78%、1.49%。投入产出模型中,经济系统效率通过列昂耶夫逆矩阵反映,其变化由直接投入系数引起,它代表着部门之间的联结强度,而联结强度的变化可能来自技术改造或价格波动引起的中间投入品的替代,中间投入品需求降低来自规模效应,原材料投入的减少来自管理进步。两个时间段中,第二个时期该效应的贡献远小于第一个时期,这表明效率效应对用水量的正向影响在减弱。从抑制北京市水足迹增加的两个因素来看,技术效应对北京市社会经济系统产业用水总量降低发挥着积极作用,两个时段累计减少了79.94亿m3,对用水量减少贡献率为426.98%。技术效应作用主要来自部门技术进步,尤其是节水技术的采用促使产业部门单位产品的耗水量下降,近10年间北京市节水技术水平的累积影响使社会经济系统产业用水持续大幅下降,表明北京市整体技术水平的提高对减缓社会经济用水量起到了决定性的作用。此外,产业转型发展的结构变动对抑制社会经济系统用水量增长也起到了积极作用,其减少社会经济系统产业用水15.99亿m3,占用水量变化的85.43%,产业结构效应对降低产业用水量的作用相对较弱。

表5 2002—2012年北京市产业用水变化结构分解分析

分部门来看(表6),2002—2012年时段内三类产业中服务业的经济规模扩张效应拉动水资源消耗增长的贡献最大,其贡献率为34.61%。这可能和国家“十五”和“十一五”计划中大力发展服务业密切相关,2012年北京服务业的产值由2002年的1 920.1亿元增长到13 592.4亿元,增长了5倍[2],因而,不断扩张的服务业用水量也逐渐增加。效率效应中,农业、电力热力燃气生产供应和金属冶炼及制品三个部门的经济系统效率变动对用水量增加贡献率分别为33%、25%和12%,这表明这三个部门与其他部门之间的关联强度在增加,这可能和“十五”“十一五”五年计划落实加强产业关联政策有关。从技术效应来看,商业、电力热力燃气生产供应部门的技术效应对用水量减少影响较大,贡献率分别为12.08%与22.76%。值得注意的是,10年间农业部门的技术效应对抑制用水量增加的贡献越来越大,尤其是2007—2012年期间,其技术效应贡献达9.13%。这可能和农业部门积极采取技术性节水措施、节水政策的日益完善有关。据统计资料显示,2009年北京市农业节水灌溉面积比例达到90%以上,其比全国平均水平(42%)高1倍多。灌溉节水技术不断革新,喷灌、微灌、渠道防渗等节水工艺采用使得作物耗水不断下降,1978—2012年因农作物种植规模减小使得用水量下降了35.1%[9]。然而,农业部门作为国民经济中重要的基础产业部门,其种植面积虽然有所减少,但其直接消耗水量基数仍然较大,并且,随着居民农产品消费量的逐年增加,农业的产业链延伸,农业部门产品的最终需求增加,其对用水量增长的贡献仍然较大。此外,住宿和餐饮业、建筑业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业部门的技术效应贡献也在10%左右。结构效应中,电力热力及燃气,科学研究及技术服务部门的结构变动对减少用水量的贡献最大,其贡献率分别为41%和15%。其中,尤其是电力热力燃气部门生产结构的改善对抑制用水量影响最显著,这和该部门调整内部结构有关,2000年之后北京加快电力热力燃气供应管道改善,提高水资源的利用效率。

4 结论与建议

基于扩展水资源账户的投入产出表和结构分解分析(SDA)模型,分析了2002年、2007年、2012年和2013—2016年北京市社会经济系统产业部门用水量的变化及其驱动因素,探究了产业转型发展与区域社会经济系统水资源消耗演变规律的关系,得出如下结论:

a. 2002—2012年北京市社会经济系统整体用水效率不断提升,北京市一、二产业技术效率提升的同时,产业结构经历了较大的转型升级。北京对农业发展规模有较大限制,农作物播种面积减少,此外,高耗水作物种植比例减少,使得农业用水效率提升。第二产业完全用水系数整体下降,尤其是高耗水部门及重工业部门,这受产业结构调整及经济增长方式转变的影响。北京市的采矿,石油冶炼,金属冶炼等重工业外迁,高污染高耗水行业部门不断疏解、转移或淘汰,工业空间拓展方式由“分散式”向“集聚式”发展,工业集聚带动技术革新、产业升级,使得工业用水效率提高。

b. 产业转型发展与人口的快速增加导致北京市的服务业与居民生活消耗的用水量逐渐成为社会经济系统的用水主体。北京用水总量较大的部门逐步转移到以商业、住宿餐饮为代表的服务业,以及水、电力热力燃气为主的公共事业部门,以电子通信、交通运输设备制造为代表的现代制造业,该产业耗水结构变化与北京产业转型升级相符合。随着旅游业和农业、商业、交通运输与工业等相关产业融合发展的进一步加强,未来第三产业的水资源消耗量比重仍将进一步增长。

c. 规模效应和经济系统效率拉动了北京市社会经济系统产业用水的增加,技术效应和结构效应则发挥抑制作用。受产业技术效率提升和产业规模扩大影响,北京市社会经济系统总用水量降低趋势平缓。北京市各个产业部门的生产技术不断提高,各个部门生产投入产品结构不断优化,单位产品的耗水率持续下降,一定程度上削弱了社会经济系统产业用水量的增长。总体而言,经济规模对产业用水量的促进作用强于后两种效应的抑制作用,使得北京市社会经济系统产业用水总量呈上升趋势。技术效应使北京市10年间用水大幅减少,这表明各个部门的生产和管理技术得到逐步提高,有助于降低经济增长对水资源的依赖程度,这与建设“节水型”经济社会目标一致。区域水资源消耗量减少的关键是降低单位产品用水量,技术改进和产业结构调整是减少水资源消耗的两个最大的贡献者。产业结构的调整升级,是挖掘节水潜力的有效途径

基于上述结论,提出如下对策建议:①针对产业部门特点制定合适的水资源管理方案。北京市农业部门需要进一步提升用水效率,增加节水技术采用,减少高耗水农作物,进而降低农业部门用水量。工业各部门用水效率需要进一步提升,尤其是经济体量较大的汽车制造,以达到北京市“万元地区生产总值取水量下降15%以上”的目标。对石油加工冶炼、金属冶炼及制品、造纸等间接用水比重高的工业部门,应该从全产业链中甄别高耗水的产品,要调整投入结构比例,优化产品工艺流程,进而降低全生命周期的用水量。②开源节流应对未来第三产业的水资源消耗量快速增长,随着区域间产业转移与人口增长,北京市周边的河北、天津也逐渐面临水资源压力。因此,北京市跨区域调水中要考虑来水区的水资源情况,减少对其周边实体水资源的过度依赖。③政府应鼓励造纸、水电热气供应等高耗水部门采用节水工艺,加快实现北京市“工业用水重复利用率95%以上”的节水目标。此外,作为北京和天津,河北省的常态调水以及南水北调东中线的受水区,北京市要合理评价其水资源与社会经济的协调状况,探究北京产业转移相关的周边区域生态环境补偿机制,确立生态补偿标准与分摊机制,充分协调区域间水资源的最优配置效率,护航京津冀协调发展。