城市居民生活垃圾源头分类的影响因素研究

——以福州市五城区为例

李玉水,曾嘉林

(1.2.福建江夏学院金融学院,福建福州,350108)

一、引言

随着城市经济发展,人口不断聚集、增长,城市规模不断扩大,每年产生的生活垃圾量急剧增加,“垃圾围城”现象频频出现,对城市人居环境的可持续发展造成越来越大的影响。为此,我国加速推行垃圾分类制度,各地纷纷出台一系列政策举措,积极推动垃圾分类,部分重点城市甚至实施了或正推进生活垃圾强制分类制度。福州市作为46个重点城市之一,出台了《福州市生活垃圾分类和减量工作三年行动计划与实施方案(2018—2020年)》。2017年福州5城区(鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区)每天大约产生4348吨的生活垃圾,即每年产生158.69万吨的生活垃圾,a数据来源:福建省统计年鉴2018年。面如此大量的城市生活垃圾,若不加以分类后再处理,势必造成环境污染及资源浪费。因此,生活垃圾分类将成为未来城市垃圾无害化处理的必然趋势。大力推进生活垃圾的分类投放和处置,提高资源利用率,减少垃圾处理场的垃圾焚烧量,降低对空气和水源的污染,这对于实现可持续发展、建设环境友好型社会具有重要意义。

二、文献研究现状

由于国外发达国家城镇化进程较早,城镇率较高,国外学者对城市垃圾分类的关注更早,取得较为丰富的研究成果。最早探讨垃圾分类是从垃圾回收问题开始,如Wertz(1976)研究垃圾回收问题,[1]随后国外学者进一步拓展了Wertz的研究成果,如影响垃圾分类效果有直接而又显著的因素是激励与惩罚措施。Iyer(2007)研究结论说明上述结论存在一定的时效性。[2]随后越来越多的研究探讨了垃圾分类与回收的影响因素,主要分宏观方面因素(政府、教育、法律法规)和微观方面因素(个体行为、价值、道德等),同时使用统计方法不断改进。国外研究在生活垃圾分类的探讨与研究较为成熟,这些研究既有基于宏观层面研究,分析了宏观政策的推动作用;又有基于家庭、社区、地区等层面的探讨,分析了各类因素的影响方向和程度。

随着国家对环境保护日益重视和人们对人居环境要求不断提升,垃圾分类主题引起国内学者关注。目前对垃圾分类的关注或研究多偏重于宏观政策环境,如杨凌等(2009)分析垃圾收费制度、押金—返还制度和分类回收制度对垃圾分类的影响;[3]谭文柱(2011)探讨了生活垃圾分类管理制度的重要性;[4]随后越来越多的学者进一步分析了社会经济水平、生活习惯、法律法规、政府考核等因素对居民分类行为的影响。近年来,相关研究逐渐转向微观层面,分析影响垃圾分类的因素,如鲁先锋(2013)以杭州市垃圾分类为例,分析公民参与垃圾分类管理的滞碍因素,并基于环境心理学理论, 分析了内在因素(个人习惯、环保意识、道德约束等)和外在因素(法律制度、部门管理、宣传教育等)对城市居民生活垃圾分类行为的影响;[5]孙其昂等(2014)认为影响垃圾分类的因素有包括诸如责任义务、环境意识的居民内在态度和强制及诱导等外在因素,而内外因素之间的衔接是影响垃圾分类绩效的关键;[6]徐林(2017)基于HZ市JB街道7个社区的大样本分析,指出“宣传教育政策”变量对于居民的分类行为具有正向显著影响,而“经济激励政策”变量对居民的垃圾分类水平的正向影响更强。[7]

以上相关研究,为后续研究奠定良好理论基础和指引作用。当前微观层面的研究大多以垃圾分类的意愿为被解释变量进行因素探讨,垃圾分类行为的影响因素偏少,但居民垃圾分类的意愿与实际行为还存在明显区别,且影响分类行为的因素在不同地区、不同阶段(试点、实施)呈现不同结论。另外,已有文献研究并未考虑不同垃圾分类态度对相关垃圾分类配套机制的不同偏好,所提出措施建议不够针对性。鉴于此,本文基于福州市2018年垃圾分类试点区域居民的问卷调查,分析居民对垃圾分类认知情况,并运用因子、回归、聚类等方法对生活垃圾分类行为的影响因素进行实证分析,探讨不同垃圾分类态度在垃圾分类配套机制的偏好,以期为全面推行生活垃圾源头分类提出相关针对性建议。

三、调查数据分析

基于福州5城区展开关于生活垃圾源头分类的调查,采用多阶段抽样方法:第一阶段采用分层抽样方法,福州5城区划分5个层次,按每个层的人口比例来分配每个市辖区的所要调查的样本数;第二阶段,根据福州市垃圾分类政策试点区域(小区或单位),采用简单随机抽样方法进行整群抽样,确定了分布于福州市5城区的8个试点小区和2个试点机关事业单位为调查区域;第三阶段,在入样框的小区或单位内采用方便抽样的方式,向居民发放生活垃圾分类调查问卷490份,最终回收有效问卷454份。

(一)居民对生活垃圾源头分类认知情况

受访居民在对政府出台的生活垃圾分类政策内容知晓度偏低。认真了解或学习相关政策内容的受访者比例不足15%,绝大部分受访者表示听过垃圾分类政策但未深入去了解;近30%受访者表示不清楚生活垃圾具体分类类型,超过一半的受访者(54.63%)对生活垃圾分类标准表示大致清楚,而在对受访者的垃圾分类标准的简单测试中,仅有25.6%的受访者选出正确选项。可见生活垃圾分类的知识推广或宣传活动还有待进一步提高。

(二)居民对生活垃圾源头分类的意愿及行动表现

1.居民对生活垃圾分类的意愿

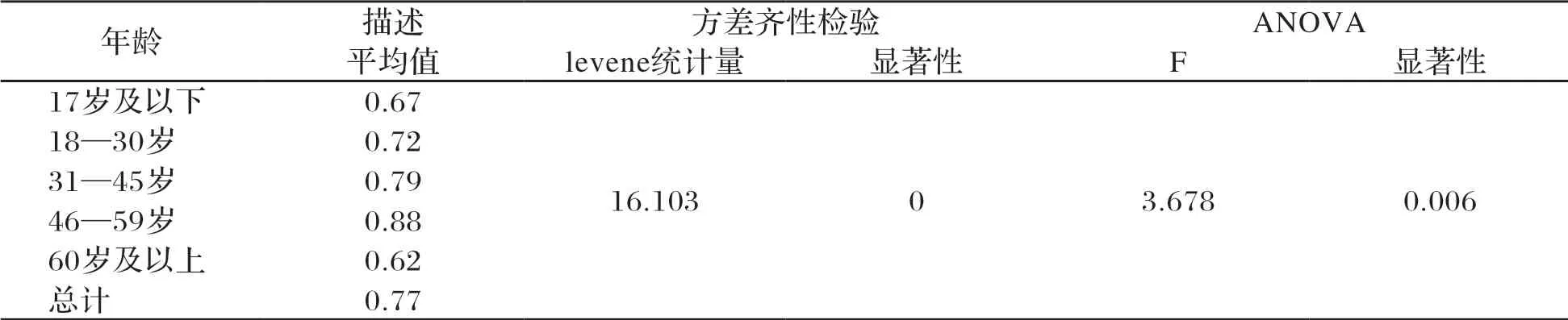

受访居民对生活垃圾分类的意愿较高,达到76.65%,而不愿进行生活垃圾分类的意愿主要有以下几类原因:小区垃圾分类配套设施不完善(50.9%)、宣传力度不够(43.4%)、垃圾分类氛围差(40.6%)、垃圾混运处理现象(38.7%)等。进一步经卡方检验或单因素方差分析,发现不同年龄层的受访者在生活垃圾分类的意愿上有显著差异(见表1),而在学历、职业、性别、收入等分类变量并没有表现出显著差异。随着年龄层不同提高(60岁以上人群除外),生活垃圾分类意愿不断提升,46—59岁愿意参与生活垃圾分类的意愿最高,达到88%,而30岁以下居民对生活垃圾分类意愿度偏低。这主要原因是家庭大多家务是由家庭里中年人群承担,年轻人群则是忙于学习或工作,而60岁以上大都学历偏低,对于垃圾分类知识缺乏了解,从而在垃圾分类上的意愿偏低。从总体上看,中年人群对于垃圾分类工作更为了解,分类意愿也更高,是垃圾分类工作的主要力量,对未来垃圾分类工作能起到示范带头作用。

表1 不同年龄在生活垃圾分类意愿度差异分析

2.居民在生活垃圾分类上的行动表现

居民对于具有一定经济价值的可回收垃圾有较高的分类行动表现,表示“经常会”和“总是”的分类行动(以下称为“高频分类行动”)比例达到58%,对有害垃圾的高频分类行动达到54.2%,而对于分类较为繁琐、麻烦的易腐垃圾的高频分类行动比例值最低,下降到49.4%,见表2。与76.65%这个总分类意愿度相比,实际分类行动表现有较大下降,可见,垃圾分类工作的推广任重道远。

表2 居民生活垃圾分类的行为统计表

(三)居民对福州生活垃圾分类工作的满意度分析

在受访居民对目前垃圾分类工作的满意度评价中,表示不满意的占30.9%,而表示满意的仅占24.8%,从侧面反映了福州市自2018年8月开始的垃圾分类试点工作满意度评价整体不理想,还有待提升。

(四)影响居民对生活垃圾源头分类的因素分析

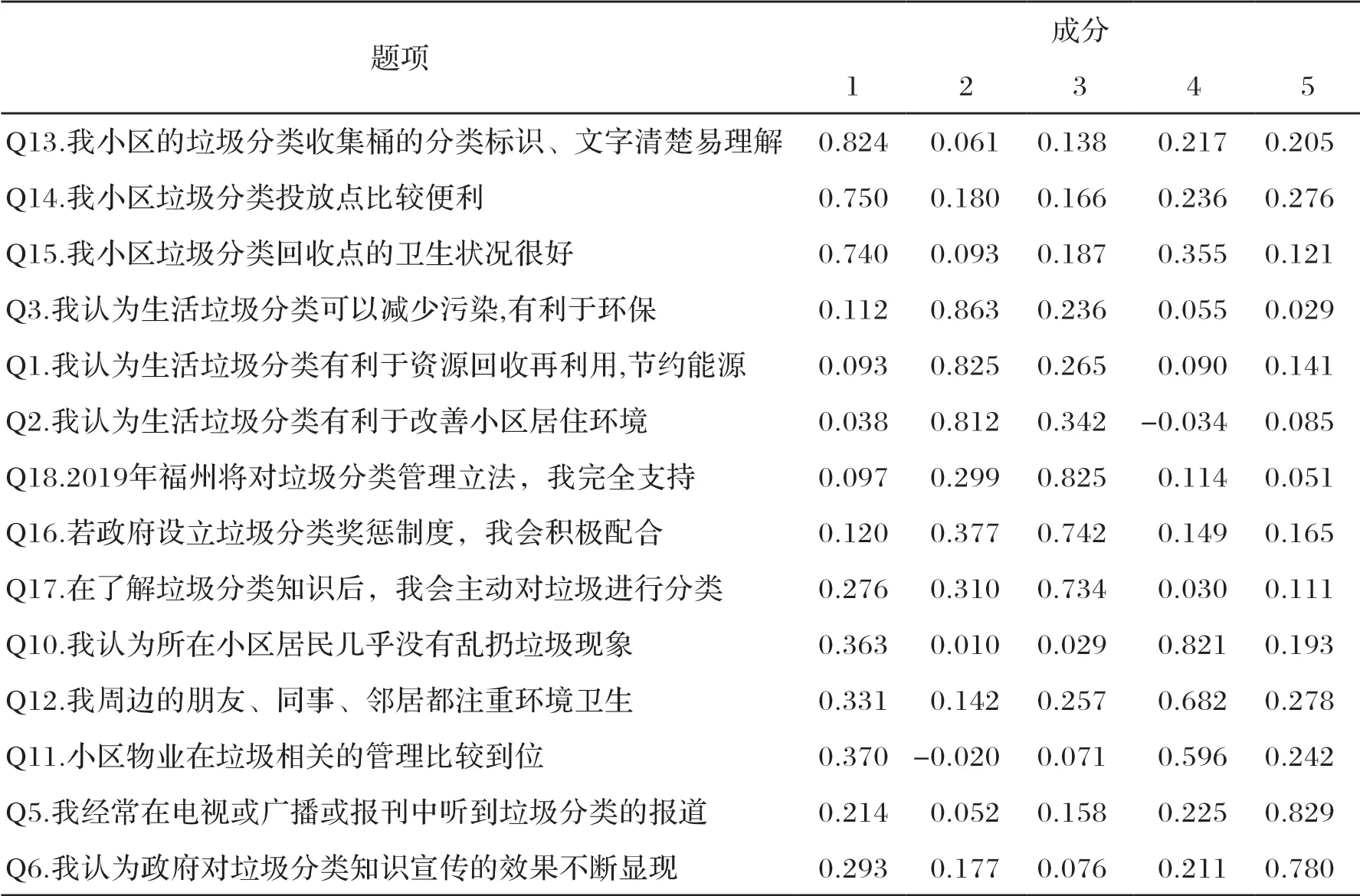

1.因子分析

在参考部分经典量表基础上,结合相关文献研究结论,设计18道关于生活垃圾源头分类量表题项(Q1—Q18)。通过SPSS25.0软件的数据分析,可得整体上量表题的KMO值为0.913,在巴特利特球度检验中概率P值小于0.01,说明了可以进行因子分析,使用最大方差旋转方法进行因子旋转处理,删除相关题项后,因子分析良好。由因子分析中成分矩阵,提取出5个公共因子(见表3),解释了题项变量总方差的77.562%,并根据因子与题项内容间专业上对应关系,分别命名为基础设施、环保观念、居民配合、宣传力度。结合5个公共因子加权处理后的权重(旋转后方差解释率),可得综合得分表达式为:F(综合得分)=56.31%*基础设施因子+24.40%*环保观念因子+7.77%*居民配合因子+6.57%*周围示范+4.96%*宣传力度因子。

表3 旋转后的成分矩阵a

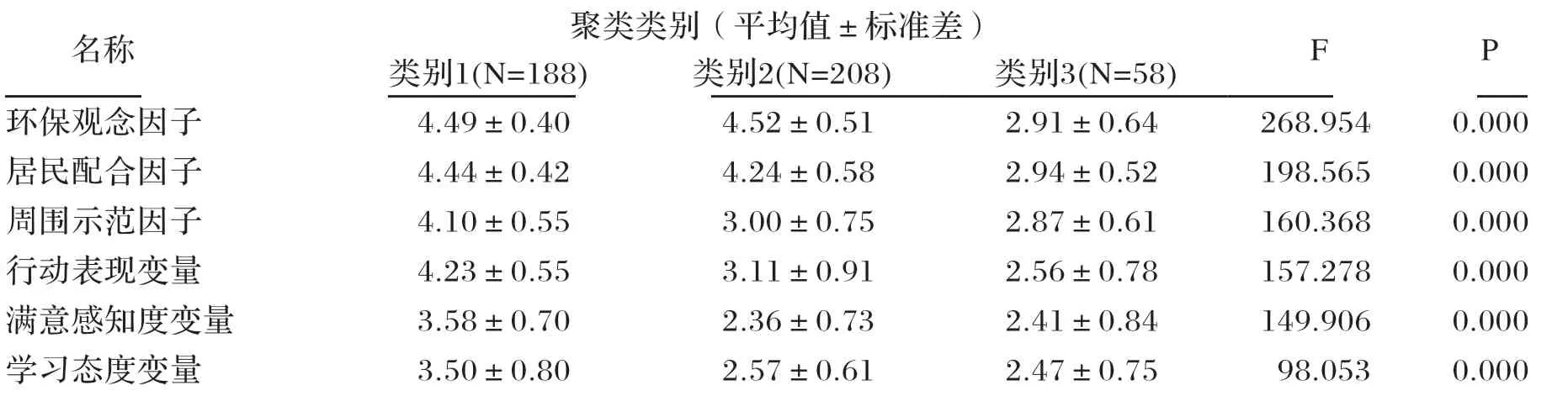

2.居民在生活垃圾分类上态度的聚类分析

(1)聚类分析过程

使用Q型聚类方法对样本进行聚类分析,以得到受访居民在生活垃圾分类上的不同态度。首先,选取与居民的分类态度相关的3个因子,即环保观念、居民配合、周围示范(可理解从众效应)。其次,选取与居民的分类行为相关的变量,命名为行动表现变量。再次,选取居民在垃圾分类现状的满意变量,命名为满意感知度变量。最后,选取居民在生活垃圾分类标准的知晓度,代表居民对垃圾分类的学习态度,命名为学习积极性变量。通过这6个变量对居民对垃圾分类的态度进行划分,使用两步聚类法,可将居民对垃圾分类上态度分为3类,通过方差分析,这3个聚类样本对6个因子均有着显著性差异态度,见表4。根据这3类样本的特征,分别命名为“垃圾分类积极者”“垃圾分类消极者”“垃圾分类摇摆者”。

表4 聚类样本与因子方差分析

(2)不同垃圾分类态度的偏好

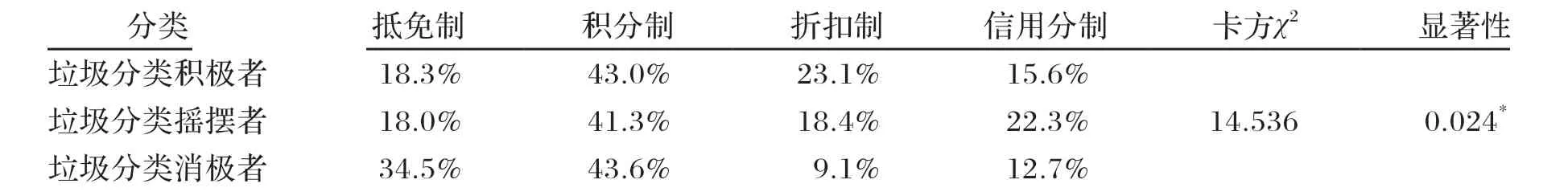

在推行生活垃圾分类过程中,配套奖惩机制不可缺少。良好的奖惩机制会极大促进生活垃圾分类的顺利实施。通过卡方分析,不同垃圾分类态度的居民与垃圾分类的奖惩机制间卡方值为14.536,P值为0.024,可见这3类样本在垃圾分类的奖惩机制的选择在显著性水平0.05下存在显著差异,见表5。进一步分析发现,垃圾分类积极者比较偏向于“积分制+折扣制”方案;垃圾分类摇摆者更倾向于“积分制+信用制”;垃圾分类消极者更倾向于“积分制+抵免制”。其中积分制指对正确分类投放垃圾的居民给予可兑换积分奖励;抵免制指根据上一年对家庭生活垃圾源头分类的考核情况,确定下一年垃圾处理费的抵免额度;折扣制指根据居民每月生活垃圾的分类投放情况,确定在公共交通、旅游、物业费等享受优惠折扣;信用分制指把居民生活垃圾分类执行情况纳入到福州市民信用分(即“茉莉分”)考核中。

表5 聚类类别与垃圾分类的奖惩机制的偏好卡方分析

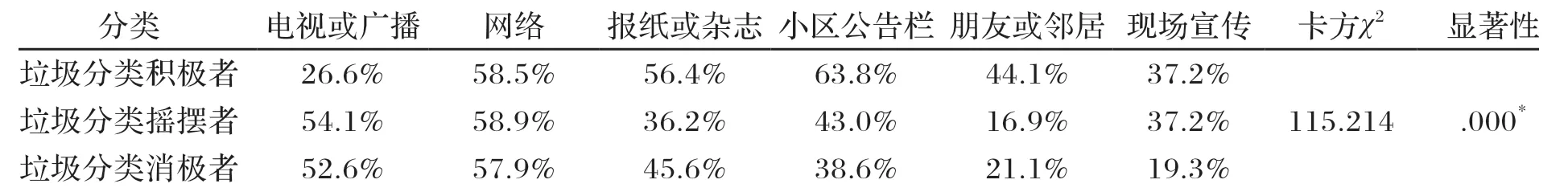

为了更好推进垃圾分类知识宣传,针对不同人群采用不同宣传渠道,使宣传更有针对性效果。通过卡方分析,垃圾分类积极者、垃圾分类摇摆者、垃圾分类消极者这3类样本在获取垃圾分类知识的希望宣传渠道上存在显著差异,见表6。进一步分析发现,垃圾分类积极者在宣传渠道上最偏好于“小区公告栏、网络”,而垃圾分类摇摆者和垃圾分类消极者则最偏好于“网络”。因此,政府在垃圾分类相关宣传上要充分利用小区公告栏和网络,宣传垃圾分类知识、展出小区垃圾分类实施情况、表扬小区垃圾分类积极分子等,营造垃圾分类的积极氛围,增强居民的垃圾分类意识。

表6 聚类类别与获取垃圾分类知识的希望宣传渠道卡方分析

3.影响居民垃圾分类行为因素的实证分析

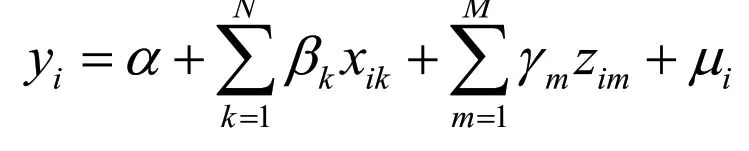

基于因子分析所抽取的公共因子,应用SPSS25.0软件,采用逐步回归法,对不同垃圾类型的分类行为影响因素进行分析。居民垃圾分类行为影响因素模型如下所示:

yi表示居民i参与垃圾分类的行为变量,包括可回收垃圾分类行动表现、易腐垃圾(厨余垃圾)单独袋装的行动表现、有害垃圾单独处理的行动表现,α为模型截距项,μi为随机干扰项,xik表示居民i的在第k个公共因子变量,zim代表居民i的人口背景特征的虚拟变量,βk、γm分别代表这二类自变量所对应的系数。[7]

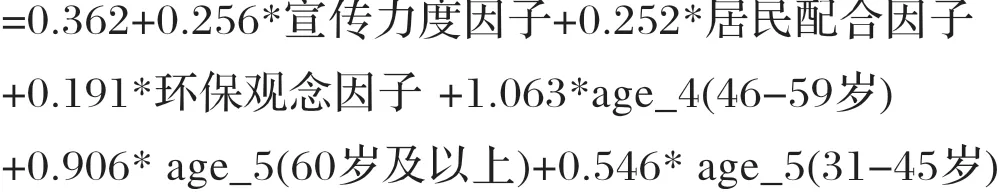

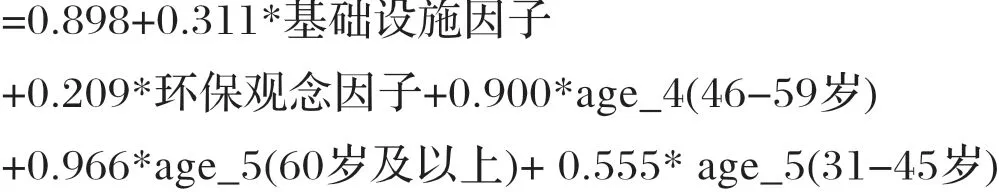

由逐步回归法,最终可得3个回归方程,回归方程整体均显著性,同时也通过共线性诊断,自相关,残差检验等统计检验。回归方程如下:

可回收垃圾分类行动表现

易腐垃圾(厨余垃圾)单独袋装的行动表现

有害垃圾单独处理的行动表现由实证结果表明,影响居民生活垃圾源头分类行为的因素有:(1)年龄因素:无论何种类型垃圾分类,相较于18—30岁的居民(参照组),31—45岁、60岁及以上、46—59岁的居民有着更好的分类行动表现;而在可回收垃圾上,46—59岁的居民的分类行动表现最高,在有害垃圾和易腐垃圾上,分类行动表现最好则是60岁及以上的居民。(2)5个公共因子:宣传力度、居民配合、环保观念对可回收垃圾分类的行动表现产生显著正向影响,但影响程度依次递减;基础设施因子、环保观念因子对易腐垃圾单独袋装的行动表现产生显著正向影响,但影响程度依次递减;居民配合因子、周围示范因子对有害垃圾单独处理的行动表现产生显著正向影响,且影响程度依次递减。

为提高居民在垃圾分类上实际参与程度,应有针对性采取一系列相应措施。在可回收垃圾分类上,应加强宣传力度,并通过相关保障措施提高居民配合力度,同时加强环保相关教育,提高居民垃圾分类的自觉性;在易腐垃圾上,当务之急是加强垃圾分类基础设施的建设,提高居民在易腐垃圾分类的便捷性,同样也要加强居民环保主动意识;在有害垃圾上,应从提高居民配合度、树立典型示范,即可以加强立法,出台相关奖惩机制,提高乱丢弃有害垃圾的惩罚力度,同时营造对有害垃圾分类的积极氛围,从而提高居民对有害垃圾分类参与度。另外,为提高全民垃圾分类意识,在宣传教育方面,要加强45岁以下人群的垃圾分类意识,提高他们的垃圾分类的参与度,尤其是30岁以下的居民。

四、持续推进生活垃圾源头分类的措施建议

针对目前生活垃圾源头分类的现状及其存在问题,根据调查数据分析的结论,建议从宣传、奖惩机制、基础设施、技术、监督等方面采取相关措施。

(一)持续强化宣传,营造共治共享氛围

居民是垃圾分类源头的主体,虽然目前居民对于垃圾分类的意愿呈现积极态势,但对于垃圾分类的知识掌握不够。为转变居民已养成的垃圾不分类习惯,需采取多种途径相结合方式开展强化宣传,在宣传过程中注意不同受众群体的差异,采用不同宣传策略,如针对中老年人宜采用现场宣传活动;对于青少年群体,宜加强学校在生活垃圾分类的教育;对年轻人群体,宜通过新闻媒体、网络定期推送垃圾分类相关内容。积极营造有利于推进生活垃圾分类和治理工作的舆论氛围,增强居民保护环境的紧迫感、责任感。

(二)建立合适激励与考核机制,促进生活垃圾源头分类

生活垃圾分类工作的推进离不开一系列相关政策及法律法规的制定,同时配套合适的激励机制与惩罚性措施。一方面,加大对垃圾分类工作的相关管理部门考核,建立分级考核制度,制定垃圾分类考核办法;另一方面,采取积分制、抵免制等奖励手段激励个人正确分类投放垃圾,同时对垃圾不分类者予以一定惩罚。对居民垃圾分类奖励与惩罚应包含经济性和非经济性,非经济性机制有小区内公告表扬、“环保先进家庭” 称号等非经济性奖励和通报批评、完成一定数量的社区义务劳动、纳入个人征信系统等非经济性惩罚。b西安新规:个人拒不履行生活垃圾分类义务将纳入个人征信系统,http://www.sohu.com/a/316229945_457595,值得尝试推广。

(三)完善垃圾源头分类设施、垃圾运输管理、末端处置建设

生活垃圾分类的基础入口就是垃圾分类桶,在没有垃圾分类桶的地方,生活垃圾源头分类就没有意义。根据不同场所的垃圾产生量、垃圾种类,配备种类齐全、标识清楚、投放容易的垃圾分类桶,提高标准分类桶的覆盖率,为居民的生活垃圾分类提供便捷性,从而提高居民生活垃圾分类的准确性。此外,为垃圾源头分类工作可持续地开展,要配备足够的垃圾分类清运车辆,保障垃圾分装运输能力,同步加强厨余垃圾资源化处理、有害垃圾处置等末端处置设施分类建设,有效实现垃圾无害化处置。[8]

(四)运用智能化手段,打造垃圾分类生态系统

从试点工作实施效果来看,目前生活垃圾源头分类整体效果不明显、居民的垃圾分类行动力不足、分类准确性较差、垃圾分类设施与处理不完善等问题。为此,在福州城区应引入居民垃圾分类的智能化平台系统,实施垃圾分类投放质量及回收管理的数据收集和传输,对居民垃圾分类投放全程进行智能化监管,从而提高垃圾分类准确性,提高居民垃圾分类的自觉性。

(五)加强监管,提升垃圾分类实效

落实垃圾分类过程中的检查监督环节,是提升垃圾源头分类质量的重要保证。充分发挥垃圾分类志愿者、新闻工作者等社会监督员的作用,不定期对社区垃圾分类工作开展检查;组建垃圾分类专门执法队伍,对垃圾源头分类、垃圾运输、垃圾末端处置等全环节进行有效监管。