基于水足迹的生态补偿机制研究

何治韦

(中共四川省委党校,成都 610000)

1 概 述

水是人类生活、生产、生态必不可少的一种资源,随着社会经济的不断发展,人们对水资源的需求量在不断增加。近年来,淡水资源供需矛盾日益突出。为缓解这种紧张局面,英国学者John Anthony Allan曾在1993年创造性的提出一个新概念——虚拟水,即生产产品和服务中所需要的水资源数量,它以虚拟形式存在于产品和服务中的非实体状态的水资源。2002年,荷兰学者Arjen Y.Hoekstra将虚拟水进一步延伸,提出水足迹概念,将一个国家、一个地区或一个人,在一定时间内消费的所有产品和服务所需要的水资源数量联系在一起。这一概念一经提出便受到学界的广泛关注。

水足迹自提出以来,对它的研究一共经历了3个阶段。第一个阶段是2008-2010年,这一时期受金融危机的影响,大家的关注热点都在如何恢复国内经济方面,此时在水足迹方面考虑得最多的是粮食等农产品的贸易。Zeitoun[1]通过对尼罗河流域各地区的农产品虚拟水进行核算,认为农产品贸易对填补埃及和苏丹淡水短缺发挥了关键作用;Hoff[2]从农产品贸易的角度入手,认为通过虚拟水贸易有助于缩小一些国家的水差距。第二个阶段是2010-2013年,此时国际经济形势开始好转,大家的研究热点开始转向农业生产。高天凤[3]利用虚拟水等相关理论,对山东省种植业结构的调整提出建议;范文波[4]等从水足迹构成入手分析了种植业的用水特点,根据这些特点对石河子垦区种植业结构调整提出建议。张金萍[5]等则从农业用水量和农业用水效率入手,对宁夏平原的农业用水效率进行评价,认为目前宁夏平原农业用水效率还有待提高。自2013年以后,大家的关注热点开始转向绿色、生态、可持续发展等领域。在生态补偿方面,从已有文献来看,大家的研究对象大都是以流域或者城市群为研究对象。李宁[6]运用水足迹法对长江中游城市群流域生态补偿标准进行了核算,提出长江中游城市群历年都可以认为是节约使用了流域水资源或被其他区域挤占使用了流域水资源,在流域生态补偿中应当被界定为补偿客体,应该获得补偿。胡小飞[7]等则通过构建水足迹和生态补偿标准模型,计算了江西省11个地区的生态补偿标准。生态坏境作为公共物品,其产生的效益具有外部性,因此在构建生态补偿机制时,应将全国考虑为一个整体。

本文基于这一考虑,将全国31个省区作为一个整体,通过计算各省区的水足迹以及水盈余,构建生态补偿相关模型,计算出全国各地区应支付或获取的生态补偿额度,并得出了各地区获得生态补偿款的先后次序,为全国构建全方位的生态补偿机制提供参考。

2 模型方法及数据来源

2.1 农作物虚拟水的测算方法

从农作物生产的角度来看,其水足迹可以看作是其产品所含的虚拟水量。而其虚拟水的含量与农作物的类型、其生长区域的自然地理条件、气候环境以及其管理方式有较大的关系。同时,在计算不同地区不同农作物的虚拟水含量时,还应综合考虑该农产品生产的具体需水量和产量数据。一种具体农产品的虚拟水含量可用以下公式表示:

(1)

式中:SWDc为国家或地区n中单位质量农产品c所含的虚拟水量,m3/t;CWR为生产该农产品的作物单位面积需水量,m3/hm2;CY为单位面积该作物的产量,t/hm2。

在衡量作物的需水量CWR时,一般采用作物的蒸腾量ETc来替代,它表示农产品c的整个生产过程中,其作物的累计蒸发蒸腾量,它等于参考作物的蒸发蒸腾量ET0与农作物c的作物系数Kc的乘积,其计算公式为:

ETc=ET0×Kc

(2)

在计算ET0的过程中,可以参考联合国粮食与农业组织(FAO)推荐并修正的标准彭曼(Penman-Monteith)公式进行计算:

(3)

式中:ET0为参考作物的蒸发蒸腾损失量,mm/d;Rn为作物表面的净辐射,MJ/m2·d;G为土壤热通量,MJ/m2·d;T为平均温度,℃;U2为地面以上2 m高处的风速,m/s;ea为饱和水气压,kPa;ed为实测水气压,kPa;ea-ed为饱和水气压云实际水气压的差额,kPa;△为饱和水气压与温度相关曲线的斜率,kPa/℃;γ为干湿常量,kPa/℃。

2.2 动物产品虚拟水的测算

动物产品的用水量分为4个部分:

VWC(a)=(VWCf,a)+(VWCd,a)+

(VWCs,a)+(VWVp,a)

(4)

式中:VWC(a),(VWCf,a),(VWCd,a),(VWCs,a),(VWVp,a)分别为生产单位质量a动物产品的用水量、成长和加工饲料用水量、饮用水量、清洗圈舍等用水量以及加工用水量。

2.3 生态补偿标准模型

该模型由耿涌[8]等构建,后经过胡小飞等改进,具体计算公式如下:

EEi=(WFi-WCi)×K

(5)

式中:EEi为地区i获得或支付生态补偿款额度,万元;WFi为地区i水足迹量,m3·a-1;WCi为地区i水水资源量,m3·a-1;K为单位水资源价值,元·m-3。

2.4 生态补偿优先级

生态补偿优先级最早由王女杰[9]提出,主要考虑单位面积生态服务价值与GDP;后经过胡小飞等的改进,提出内外部生态补偿优先级,模型如下:

Pi=Vi/gi

(6)

式中:Pi为i地区的生态补偿优先等级;Vi为i地区水盈余的非市场价值,亿元;gi为i地区的生产总值,亿元。

2.5 数据来源

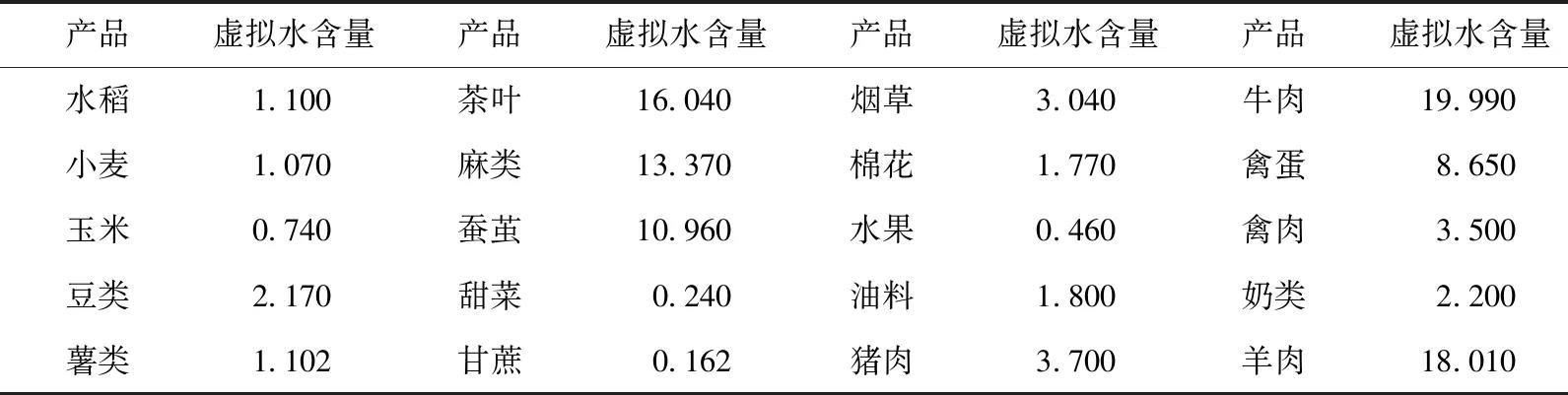

本文关于农产品虚拟水计算的多个相关参数来源于FAO数据库,最终数据利用FAO提供的CROPWAT软件计算获得;部分作物由于一手数据的不可获得性,本文参考了其他公开发表论文的数据,最终得到各种农产品单位质量虚拟水含量表(表1)。农产品产量、播种面积、水资源总量、工业用水量、生活用水量、生态环境用水量来源于国家统计局官网以及各地区的水资源公报。

表1 主要农畜产品单位质量虚拟水含量Tab.1 Virtual water content per unit quality of main agriculture-animal products /m3·(kg)-1

3 分 析

3.1 全国水足迹的变动趋势

全国农业水足迹从2004年开始整体呈现出上升的趋势,但是在2005年呈现出异常波动,其农业水足迹较上一年增长了10.95个百分点。究其原因在于2004年中央一号文件发布,实施“两减免、三补贴”,将原本在生产、流通领域较为隐蔽性的补贴改革为对种粮农民的直接补贴,这极大促进了农民生产的积极性,使得2005年小麦产量较上一年增加了将近6个百分点,玉米产量也增长了将近7个百分点,整体高于研究年限的平均水平。受此影响,全国的总水足迹在2005年出现异常波动。此后,全国的总水足迹以将近2%的速度稳定增长,与农业水足迹的增速基本持平。截至2016年,全国的总水足迹达1 888.38 Gm3(1 Gm3=10×108m3),农业水足迹达到1 661.18 Gm3,占总水足迹的比重高达87.97%。说明在所有水足迹中,农业的水消费量最大。

全国工业水足迹呈现出倒U型曲线。从2004年开始,工业水足迹每年以4.39个百分点的平均水平增长,到2011年达到146.18 Gm3最高水平之后,就开始下降,截至2016年,工业水足迹为130.78 Gm3。见图1、表2。出现这种倒U型结构可能是因为在2011年三次产业结构为4.2∶52.0∶43.8,工业增加值首次大于50%,我国进入工业化中后期阶段,在这之后工业体系开始转型向高端制造业发展,对自然资源的消耗相对减少。

图1 全国工业水足迹Fig.1 Industrial water footprint of China

全国生活水足迹与生态水足迹自2004年以来一直呈现出稳步增加的趋势(表2),原因可能来自两方面。一方面,自2004年以来,我国的总人口量在不断增加;另一方面,我国人民的生活水平在不断提升,人民对生活品质有了更高的要求,具体表现在人们对水足迹较高的农产品需求量不断扩大,猪肉、牛肉、禽蛋的产量在不断扩大。

全国的水足迹盈余呈现出较大的波动,2010年为最高峰,水足迹盈余达1 370.54 Gm3;而2011年的水足迹盈余达到最低点,仅有564.93 Gm3,为2010年的41.30%。全国的水足迹盈余出现这样剧烈的波动可能与该年份的降水量有较大的关系。

表2 全国水足迹及水盈余变动Tab.2 The Water footprint and Water surplus changes of China /Gm3

3.2 各省区水足迹的变动趋势

3.2.1 总水足迹变动趋势

根据各省区的水足迹年平均增长率(表3),可以将全国的省区分为3类。第一类水足迹增长率为负数。这说明水足迹呈现不断下降的趋势,这些地区分别是北京(-1.16)、上海(-1.34)、天津(-0.29)以及浙江(-0.82)。出现这一现象在于这些地区工业化程度较高,产业结构高级化,产业布局基本上都是用水需求量较小的的第二产业以及第三产业,同时用水需求量较大的第一产业出现缩减态势。第二类是水足迹增长率大于全国平均水平的省区。这些地区的水足迹年平均增长率分别为内蒙古(4.99)、云南(3.43)、甘肃(3.42)、江西(2.82)、宁夏(2.81)、辽宁(2.74)、新疆(2.69)、山西(2.69)、广西、(2.66)、陕西(2.57)、黑龙江(2.51)、湖北(2.48)。从这些省份的水足迹构成来看,农业水足迹的年均增长率基本高于其总水足迹年平均增长率,农业水足迹拉高了总水足迹,农业作物的产量在不断增加。第三类是水足迹增长率小于全国平均水平的省区。从社会发展基础来看,这些地区处于两个极端:一部分是以青海(2.25)、西藏(1.95)为代表的处于我国经济发展相对落后的地区,一部分则以广东(0.73)、江苏(1.03)位代表,处于我国经济发展较富裕的区域。出现这两种极端可能是因为经济社会落后的地区在不能完成工业化初期资本的原始积累,只能从事基本的农业生产,而从事农业生产的基本要素(土地)资源供给基本不变,不能进行农业扩大再生产,因此水足迹增长率相对偏低。而经济社会相对富裕的地区由于经济基础较好,工业化程度较高,产业机构不断高级化,对水资源的需求量相对减少;同时,由于科学技术的进步,工艺水平的提升,生产产品的需水量也开始下降,最终导致整体水足迹降低。

表3 各省区水足迹年平均增长率Tab.3 Annual average growth rate of water footprint of each province /%

3.2.2 水盈余变动趋势

全国水盈余情况见图2。

图2 全国水盈余情况Fig.2 National water surplus

从各省的总水盈余情况来看,水生态赤字地区主要集中在我国中部、北部以及东北地区。除港澳台地区,全国31个省区中,西藏的水盈余最高,年均水盈余量高达430.37 Gm3,是年均水盈余量排名第二的四川以及排名第三的云南的总量的1.5倍。山东和河南水生态赤字尤为严重,年均水生态赤字都在100 Gm3以上。从整体来看,全国有14个省区常年处于水生态赤字状态,这些地区大部分都属于农业大省,是我国粮食、蔬菜、肉类等农产品的主产区;也有14个地区常年存在水生态盈余,这些省区的存在大部分生态保护区,对本省的水生态盈余具有较大的贡献。安徽、陕西、湖北3省相对比较特殊,这3个地区一直在水生态赤字与水生态盈余之间波动。安徽在波动之余,存在少量水生态赤字,湖北与陕西在波动之余还存在一定数量的水生态盈余。

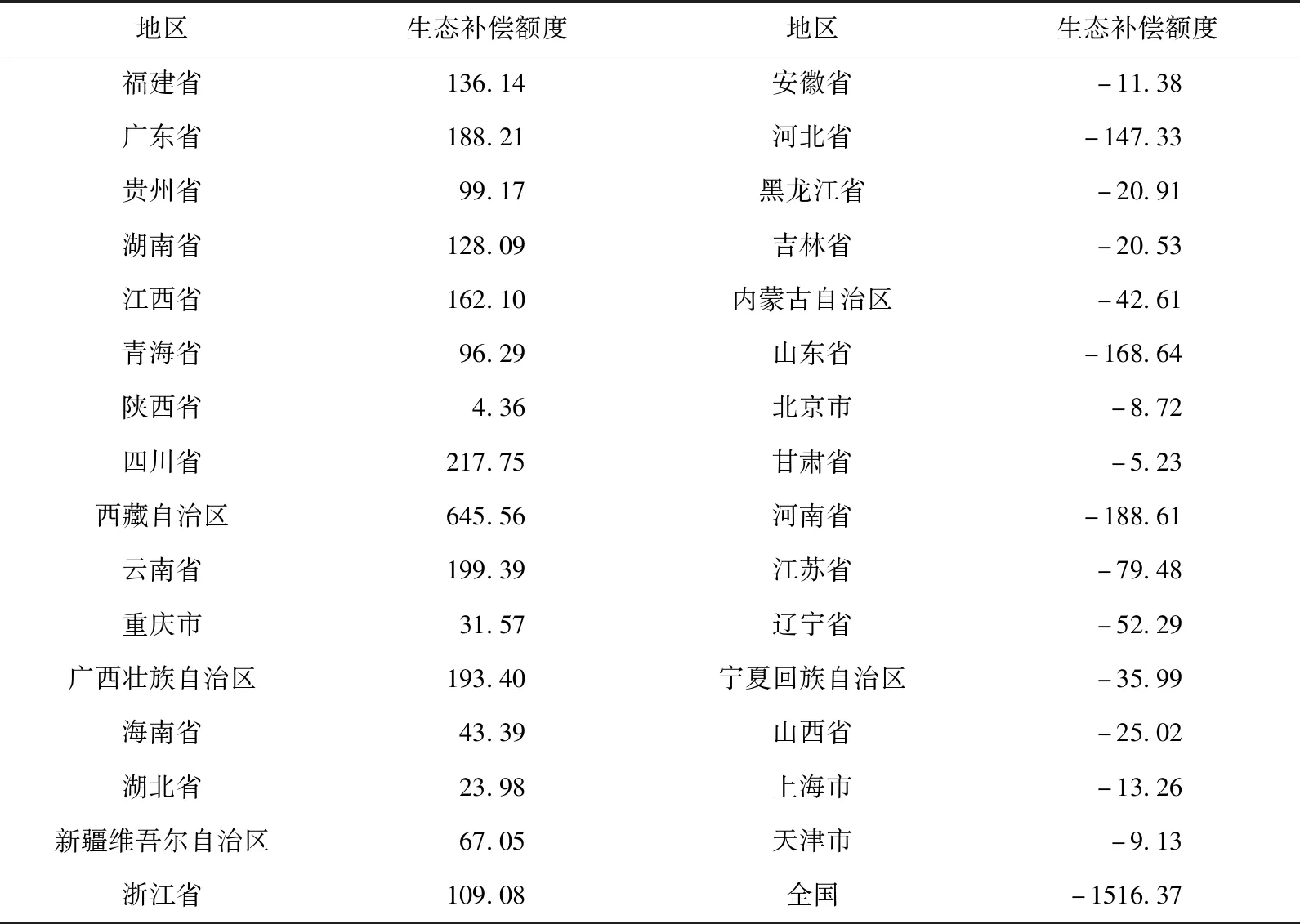

3.3 全国各省区生态补偿标准

水资源作为一种公共物品,其产生的效益具有外部性,因此对于水资源的开发与保护的成本应由相关区域共同承担,因此可以通过生态补偿标准模型对水生态赤字的地区收取一定费用,对存在水盈余的地区进行生态补偿。为排除面积均降水量对模型的影响,本文采用2004-2016年的平均水盈余量为核算标准。同时,各省区的的水资源存量差距较大,因此各省区单位水资源的价格也不相同。为降低水生态赤字地区的成本,本文拟用水资源富裕地区的水价为标准。根据国家发改委2013年出台的文件,西藏地表水资源以0.1元/m3,地下水资源以0.2元/m3的标准进行收费。本文在不考虑地下水与地表水之间的差异的情况下,将全国的水资源费定为0.15元/m3,以此来计算31各省区的生态补偿额度。

利用公式(5),计算出全国的生态补偿额度(表4)。全国平均每年需要用于生态补偿的支出为1 516.37亿元。全国有16个地区每年将获得生态补偿资金,15个地区由于水生态赤字将支付生态补偿金。在所有地区中,西藏应获得的生态补偿款最多,高达645.56亿元,其次是四川、云南、广西等地区;支付生态补偿款最多的地区是河南,应该支付188.61亿元,山东以168.64亿元的额度占领生态补偿款支付榜第二;北京、天津等地区的生态补偿支付额度相对较低。由于模型问题,只能计算出各个省份应该获取或者支付的生态补偿款的额度,具体应该如何支付尚未考虑,因此可以从中央层面直接从应支付生态补偿款的省区收取相关款项,统一支付给应该获得生态补偿款的地区。

表4 全国各省区生态补偿额度Tab.4 Ecological compensation quota for provinces and districts in China /亿元

利用公式(6)得到需要获得生态补偿款的16个地区的生态补偿优先级。在这16个地区中,西藏的生态补偿优先级最高,青海、云南分别以0.062 6,0.022 7位居第二、第三。在支付生态补偿相关款项时,应优先考虑这些地区,因为这些地区是我国主要水资源的起源地,在保护水源的同时,这些省区的部分地区被划分限制开发区,为平衡全国的生态环境而失去了发展的机会,通过对其支付生态补偿款,既可以促进这些地区的经济社会发展,也能激发其对环境保护的积极性。见表5。

表5 生态补偿优先级Tab.5 Ecological compensation priority

4 结 论

本文通过构建的生态补偿模型,计算了全国各省区的生态补偿标准;同时,分析了全国以及各省区水足迹、水盈余情况,具体结论如下:

1) 全国总生产水足迹呈现上升的趋势,从2004年的1 441.85 Gm3到2016年1 888.38 Gm3,年均增长2.38个百分点;农业水足迹占总水足迹的比重较大,比重一直介于85.93%~88.13%之间;工业水足迹的增长出现倒U趋势。

2) 各省区水足迹变动出现3种类型。第一类地区是以北京、上海为代表的水足迹不断下降的地区,这类地区的典型特点是经济发展较好;第二类地区是水足迹增长高于全国平均水平的地区,这类地区大部分都是一些农业大省;第三类地区是水足迹增长低于全国平均水平的地区,这类地区的分布出现两个极端,经济社会发展在全国不是靠前,就是倒数。

3) 全国有14个地区常年存在水生态盈余,也有14个地区常年处于生态赤字,其余3个地区一直在水生态盈余与生态赤字之间波动;西藏的水生态盈余最大,年均水盈余430.37 Gm3,河南的生态赤字最大,年均生态赤字188.61 Gm3。

4) 全国每年在水生态补偿中中央政府的投入为1 516.37亿元;31一个省区中,有16个地区应该获得生态补偿款,其余15个地区应该支付生态补偿款;获得生态补偿款最多的地区是西藏,应得生态补偿款645.56亿元,支付生态补偿款最多的地区是河南,应该支付188.61亿元;在获取生态补偿款项时,应优先考虑西藏、青海、云南等地区。