后创客空间:共享、DIT、可沟通的青年创新文化

■ 吴映秋 马中红

(苏州大学 传媒学院,江苏 苏州512103;南方科技大学 人文社会科学学院,广东 深圳518055)

一、从黑客空间到后创客空间

创客空间源于欧洲的黑客文化及黑客空间,自维基百科可见“创客空间(makerspace)”与“黑客空间(hackerspace)”同义。黑客空间官方社区(hackerspaces.org)将“黑客空间”定义为“人们可以分享对改造技术的兴趣、进行会面、从事项目以及相互学习的社区化运营的物理场所”。据考证,最早的真正意义上的创客空间——也可理解为黑客空间——是1981年德国程序员沃·荷兰(Wau Holland)在德国汉堡创立的混沌电脑俱乐部(Chaos Computer Club,简称CCC)[1]。在美国,第一个创客空间广义上被认为是2001年设立于麻省理工学院的Fab Lab,狭义上是米奇·奥德曼(Mitch Altman)2007年在旧金山创办的“噪音桥(Noisebridge)”[2]。创客空间的产生,改变了产品制造的模式,更是改变了创新的模式,通过3D打印机、激光切割机以及各类开源软硬件的使用,作为产品消费者的青年转变身份,成为了产品的制造者、专业原型的生产者与科技的融合者。

新加坡国立大学学者德尼莎(Denisa Kera)认为,“创客空间是一系列与开源软件、硬件与数据等要素相关的共享技术、治理过程和价值观”[3]。美国“噪音桥(Noisebridge)”创客空间创始人、“创客教父”米奇·奥德曼(Mitch Altman)曾在一次公开讲演上提出:“创客空间是人们可以通过黑客行为来探索他们热爱的东西,并且能得到社区成员支持的实体空间。黑客行为意味着最大程度上提升自己的能力并且愿意分享。”克里斯·安德森(Chris Anderson)在《创客:新工业革命》中提到,创客空间是“可以分享生产设备的”[4]。因此,我们认为,一个创客空间区别于其他空间形式的重要因素,首先是创客空间能提供技术、工具支持,即以互联网为基础,配有电子仪器、电子元件等各类电子工具,另有3D打印机、激光切割机、铣床等高精尖设备,以满足创客亲自动手制造产品的需要。其次,创客空间以兴趣爱好为驱动力,将热爱创造的群体集聚到物理空间,实现交流与创造。最后,创客空间传达特殊的价值观,表现出以开放、分享为代表的文化精神。

在我国,创客空间缘起于上海、北京、深圳的开源硬件社区。2010年,来自中国台湾的李大维在上海创办了国内第一家创客空间“新车间”;位于北京的“北京创客空间”成立于2011年,是中国创客文化的主要发起者;深圳“柴火创客空间”也于2011年成立,成为我国创客空间的开拓者、创客运动的推动者。

随着创客运动的不断发展,创客概念在不断扩大的同时,创客空间的定义也愈发宽泛,结合我国“大众创业,万众创新”的社会语境,创客空间被本土化地实践为“众创空间”,政府将“众创空间”定义为:顺应网络时代创新创业特点和需求,通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台的统称[5]。“众创空间”包含类型多样的空间,狭义的创客空间、孵化器、加速器,甚至联合办公空间,都成为“众创空间”的表现形式。自2015年起,国家科技部开始对全国的众创空间进行备案,在册的众创空间被授予“众创空间”字样的铜牌,陈列在空间之中。

通过知网搜索篇名包含“创客空间”或“众创空间”的中文文献发现,我国学者对“创客空间”的研究始于2013年,并在2017年达到顶峰。最初研究“创客空间”的文献均为图书馆学学科,以图书馆中的创客空间为研究对象,探索图书馆建设的创新路径;被引量最高的为徐思彦、李正风《公众参与创新的社会网络:创客运动与创客空间》[6],该研究以美国的创客空间为主要研究对象,将创客空间的表现形态归为“社区型创客空间”、“Fab Lab”、“商业型机器商店”,以此总结千禧年之后主流的创客空间运营模式。对“众创空间”的研究则始于2015年,这与李克强总理参访创客空间,并提出“大众创业,万众创新”的号召有直接的关系,同样,该主题的研究也在2017年达到顶峰。早期对“众创空间”的研究,多为政策解读、介绍报道,形成为“众创空间”摇旗呐喊的场面,突出“众创空间”蓬勃发展的态势;随着“众创空间”形态及模式的不断发展,更多的学者开始思考、总结众创空间的内涵意义、规律特征。其中,被引量最高的为王佑镁、叶爱敏《从创客空间到众创空间:基于创新2.0的功能模型与服务路径》[7],文章依照国内众创空间的功用、特征,将众创空间进行了七种模式的分类,即“活动聚合型、培训辅导型、媒体驱动型、投资驱动型、地产思维型、产业链服务型、综合创业生态体系型”。从“车库”到“众创”的空间演变、从创新到创业的功能发展,创客空间的形式与内涵不断变迁,我们可以将“众创空间”的出现理解为“后创客空间时代”的开始。一方面,“众创空间”使得创客空间的形式更为兼容并包;另一方面,“众创空间”不仅是我国创客运动的实践结果,也给世界创客运动提供了一种新的发展路径。

然而,我们以往对创客空间构成的认识多停留在实体空间的大小、布置、功用上,注重其运营与生存、发展模式以及与国外的现状比较,如李燕萍、李洋通过中美英三国创客空间的比较,发现我国创客空间的功能定位与美国类似,发展过程中将咨询等创业基础服务逐渐与孵化器融合,同时,在政府推动方面,中国的创客空间最具有明显的政府政策导向[8];梅凯、陈效林着重分析了美国和中国创客空间的发展体系,发现中国的创客空间较多借鉴欧美国家先进经验,在形态和模式上基本都具有美国创客空间的典型特征[9]。有少量的研究以“创客空间文化”为主要探讨对象,如黄飞、柳礼泉比较系统地提出了“创客空间文化”的概念,并总结出“创客空间文化”的四种特性,即创新性、共享性、开放性和民族性[10]。

由此可见,国内学者对创客空间的文化精神是如何生产、流动、扩散的关注以及对创客空间与青年创新文化的关系描摹较少,为了与此前的研究有所区隔,我们提出 “后创客空间”的概念,试图在创客空间物质性的基础上,将社会性与历史性的纬度纳入加以辩证思考,换言之,“后创客空间”不仅是物质空间的实践,更是超越物质空间的表征与空间的再现。首先,“后创客空间”着重关注创客空间在历史维度中的变迁,以及类型上的转变。尽管“创客”“创客空间”概念形成的时间并不长,但从具有黑客特性的个体“车库”创新实验至中国式“众创空间”的遍地开花,其间经历的样态变化已足够丰富多样,而当下在深圳等一线城市出现的既传承原初黑客精神,又具有集聚和互联分享精神的创客空间,意味着西方式创客在中国有了新的发展形态,进入“后创客空间”时代。其次,“后创客空间”除了历时性内涵外,更为重要的是,创客空间和创新动力之间形成了“化学反应”,空间不再是纯粹的物质空间,比如地下车库、顶层阁楼、公寓住处或改造过的旧厂房,而是流动在这些空间中的人与人相遇、碰撞、连接、交流、共享、协作等的新型关系,这种生产性关系成为创客空间最重要的创新动力机制。最后,典型的“后创客空间、正在突破“生产性关系”慢慢形成的自然过程,参与其间的创客群体以及创客空间的营运方正在有意识地通过创造各类物质和文化形态,持续不断地构建起层次丰富、活力持续的青年创新文化,使今天的创客空间呈现出与以往不尽相同的“后创客空间”的类型和特性。

二、原真型、集聚型、摩登型的“后创客空间”

本研究所考察的创客空间均位于深圳。深圳作为粤港澳大湾区核心城市、青春型城市,拥有极为丰富的青年创新文化。青年创新文化,是充盈在青年群体日常生活中的“创新空气”[11],一方面鼓励青年创新,另一方面被青年不断营造。而创客、创新创业,毋庸置疑是青年创新文化中重要的组成部分;创客空间、众创空间的建构也成为《粤港澳大湾区发展规划纲要》中“建设国际科技创新中心”至关重要的战略布局。“粤港澳大湾区青年创新文化(深圳)”调查问卷结果显示,绝大多数受访者认为深圳是当之无愧的“创客之城”[12],因而以深圳为创客空间及其文化的研究对象富有一定的现实意义。

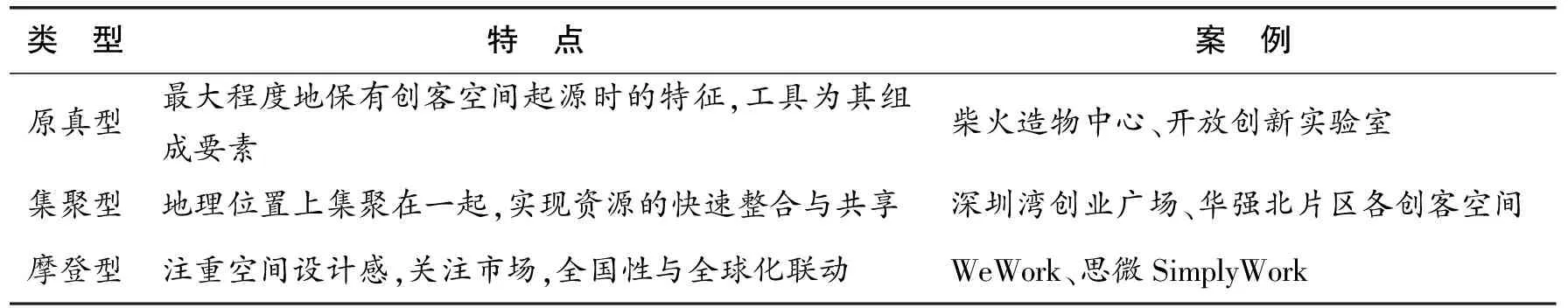

表1 三类“后创客空间”

类 型特 点案 例原真型最大程度地保有创客空间起源时的特征,工具为其组成要素柴火造物中心、开放创新实验室集聚型地理位置上集聚在一起,实现资源的快速整合与共享深圳湾创业广场、华强北片区各创客空间摩登型注重空间设计感,关注市场,全国性与全球化联动WeWork、思微SimplyWork

本文主要采用了参与式观察、半结构访谈与深度访谈方式,前后持续超过五个月,共计参与活动30个、访谈创客空间运营人员17人、访谈创客23人。考察深圳各创客空间的现状,同时了解其发展历程,在“后创客空间”的时代,已经形成了模式鲜明、有别于过去的多样化创客空间类型。以往的创客空间研究,多将创客空间以参与主体、资金来源、运营商、业务模式的区别进行分类[13],中华人民共和国科学技术部《发展众创空间 促进大众创业、万众创新》一文中将众创空间发展类型定义为五种——投资促进型、培训辅导型、媒体延伸型、专业服务型、创客孵化型(1)资料来源:http://www.most.gov.cn/kjbgz/201502/t20150206_118084.htm。以上的分类均偏向于区分创客空间的运营模式。而本研究重在考察创客空间组成要素、地理分布、文化理念等更为综合的考量因素,将所考察的对象在“后创客空间”的语境中分为三类,即原真型(authentic)创客空间、集聚型创客空间及摩登型创客空间。其中,原真型创客空间,以深圳柴火造物中心(2)原位于深圳华侨城的“柴火创客空间”旧址已不再运营,新投入的场地在万科云城项目下的设计公社之内,于2016年正式开放,称为“柴火造物中心(x·factory)” 。为代表,由早期创客运动推动者创立。“原真性(authenticity)”主要在文化遗产保护相关的学科中被提及,拥有真实性、完整性的内涵,此概念借鉴在“原真型创客空间”中,指的是该类创客空间最大限度地保有创客空间起源时的特征,特别是在以3D打印机、激光切割机为主的工具配备上,明显区别于其他类型的创客空间。集聚型创客空间,指在地理位置上集聚在一起的创客空间,以位于深圳湾创业广场的各个创客空间的集合为代表,具有政府规划意志的特点;而集聚在华强北片区的各创客空间,则存在依托产业链自发形成、集团与政府共同规划的情况。两种不同的集聚类型均存在资源的快速整合与共享的突出优势。摩登型创客空间,主要为联合办公空间,注重空间设计感、网络密布全国乃至世界、宣扬未来性,注重市场与大客户合作,同时也具有先锋的理念,典型代表为WeWork。

通过对“后创客空间”进行分类研究,本文将进一步分析阐释不同类型的“后创客空间”所包含的文化精神,从而探索创客空间文化精神与青年创新文化之间的关联。

三、后创客空间的青年创新文化特质

由“后创客空间”窥探青年创新文化,首先离不开对空间的认识与思考。有关空间的研究,最具代表性的即为爱德华·索亚(Edward W. Soja)关于“第一空间”、“第二空间”、“第三空间”的论述。“第一空间”即为物质空间,强调空间的物质性;“第二空间”是“构想性空间”,是空间中的思想;“第三空间”是真实又想象化的存在,具有空间性、社会性、历史性[14],是对第一、第二空间的解构与重构。将“后创客空间”由“第一空间”向“第三空间”推进研究,我们发现,“后创客空间”在物质性的“第一空间”层面表现出很强的共享性,形成共享文化精神;在思想凝结的“第二空间”层面,则表现出对原有创客文化中的DIY特征进行了升华,形成DIT文化精神;最后,在包含并超越物质性与思想性的“第三空间”层面,“后创客空间”作为物质与思想的整体,与产业、文化进行“对话”,由此体现出可沟通文化精神。

三个层面的文化精神,丰沛了“后创客空间”的创新文化氛围,创新的机会与可能在共享、DIT以及可沟通的过程中得以产生,并被不断扩大、延展;创新的因子随着空间的流动得以扩散、传播,逐渐形成创新的网络;创新网络不仅激发个人创新,更能吸引、凝结创新力量,在创新空间的生产与再生产中,沉淀为“后创客空间”的青年创新文化。三类“后创客空间”,在不同程度上体现着三个层面的文化精神,实践出形态各异的青年创新文化。

(一)共享文化精神

谈论创客文化中的共享精神,研究者多归功于“开源”,即开放源代码。通过开源软件、硬件的使用,创客能够实现产品原型的制作,化想法为实物,进一步地,部分创客将优化后的代码通过网络虚拟社区再传播,形成一种源源不断的技术共享流,成就了创客文化中的共享精神。

实际上,在创客空间中最直观可见的共享形式是物质空间的共享,即在“第一空间”层面表现出共享的特点。可共享的物质空间,是青年创新文化中必要的“硬件”。

参与到空间共享过程中的,主要为公共空间,其中最具代表性的空间形式为路演厅或称报告厅,是“后创客空间”的产物之一,因为创客文化起源的车库没有路演厅、创客空间刚建立之时也没有路演厅,甚至在原真型创客空间中,我们也没发现路演厅的存在。作为整个创客空间中占地面积最大的公共空间,路演厅拥有齐全的展示设备,用于宣讲、培训或成为举办赛事的场地,是整个创客空间人员流动最大的地带。并非所有创客空间都配备报告厅,但路演厅却是创客空间引以为傲的硬件设施,可以视为一种空间的竞争力。“后创客空间”的路演厅具有自由性与开放性的特征,我们所考察的创客空间的路演厅,可以说都不设有固定座位,即使有摆放整齐的桌椅,也是可以根据现场需求而随意更改位置。除少数路演厅设有门禁外,几乎都以开放性空间的形式呈现,即与创客空间中的其他空间自然衔接,意味着任何经由此地的人可以随时加入,通过路演厅的链接,信息得以面对面共享。

所考察的原真型创客空间的代表——柴火造物中心,其路演厅或称报告厅以阶梯形式设计,呈现出另一种空间流动的特征。观众席高于演讲台的空间结构,在一定程度上改变了观众与讲演者的关系,讲演者以更为谦逊的姿态出现,弱化其灌输、教授、布道的形象,平衡了共享的局面。与此同时,坐席的设置并非通过椅子的形式呈现,而是以一整个平面为单位构成一层坐席,观众可散布在报告厅坐席的任何一点之上。如此可密可梳的坐席设置,创造了多样的观众互联方式。每遇参与人数众多时,观众充分靠近,或会不小心触碰到旁人,换来相视一笑、接着开启交流,形成“微共享”;如参与人数不多,观众则拥有更多自由移动的可能,达到最为舒适的聆听状态。

另一个具有共享性的区域,是创客空间中的休闲区,其中,集聚型创客空间及摩登型创客空间更注重对休闲区的打造。集聚型创客空间的休闲区,除规划在空间之外的区域外,有些会在空间内部开辟休闲区,供入驻会员休憩、会客、交流使用。摩登型创客空间的休闲区,是最富设计感与功能性的区域,也是整个空间的核心组成。以WeWork为例,其在深圳共有4个门店,分别拥有不同的主题风格,主要体现在休闲区的设计上。相对于门禁森严的办公空间,休闲区是开放度最高的空间,同时具有多种功能,除休闲会客外,这里也是移动办公工位的所在地。值得一提的是,租赁移动办公工位的会员,可以使用全球任何一家WeWork中空闲的移动工位,可见如此设置的休闲区展现了非常强大的共享能力。

更为有趣的是空间的共享还体现在某一空间拥有“自定义功能”的能力。柴火造物中心可以说是空间自由度极强的创客空间,除固定工位外,支付少量会员费的会员配有自由工位,而自由工位则处于一个公共空间之中,它可能会为一个工作坊使用,也可以成为活动举办时的展示空间,因此自由工位是不固定的,也是会被占用的。即使付费,也存在被共同使用或让渡的可能,这就是存在于“自定义功能”的共享空间中一种独特的文化,需要接受这样的共享文化,才能够更好地融入到创客空间之中。同时,在这样一个充满自由性的空间中,更多机会与可能就会被创造出来。比如,免费加入“占用”空间的工作坊、近距离地参加活动、与更多的陌生人进行交流。

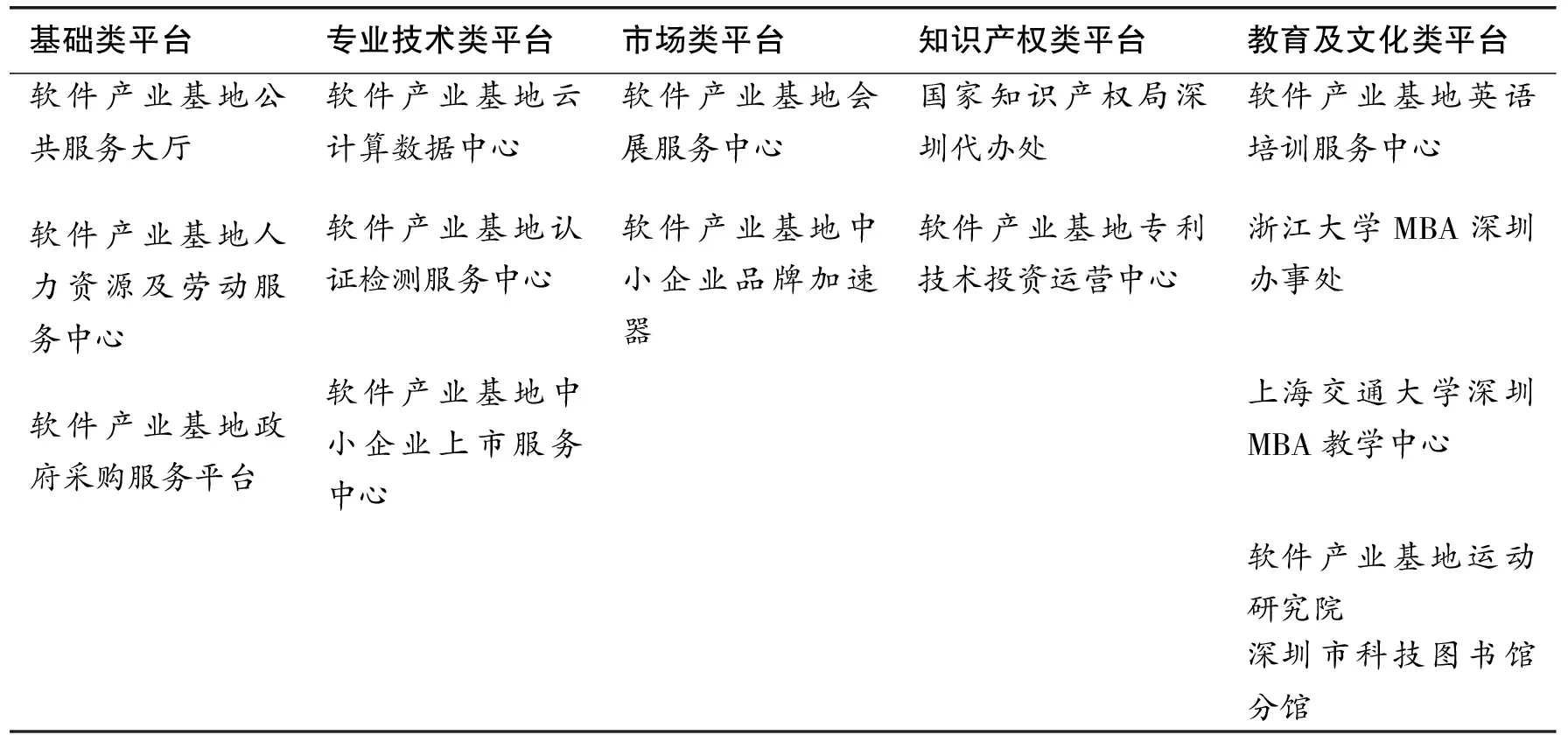

特别地,集聚型创客空间除各个空间内部存在共享性空间外,还拥有以公共服务平台为代表的共享特征。公共服务平台在地理位置上镶嵌分布于各个创客空间之间,实现空间与服务的双重共享。以深圳湾创业广场为例,这里是创客空间的集聚地,在2018年7月实地考察时共有22家,同时也聚集着相当丰富的公共服务平台,提供人力资源、技术、市场、知识产权、教育、公共文化等各类服务,共计15个(见下页表2)。广场周围有10大银行及数家投资机构,为创业广场所在的公司、个人提供服务。此外,律师事务所、投融资机构也入驻创业广场,提供法律、投融资服务等。入驻该广场的各类小微企业、创业团队甚至个人,能够在广场获得创业所需的几乎全部的服务,节约了大量的时间成本。以“服务”为线索的空间布局,整合了空间资源,提高了办事效率,增加了创客空间的吸引力,也是共享文化精神在“后创客空间”新的表现形式,即依靠自上而下的力量搭建共享平台、提供共享机会。

综上,我们发现,共享文化精神源于创客空间中具有开放性、自由性、公共性的物质空间。原真型创客空间中的共享文化精神,体现在物质空间功能的自由变换之中;集聚型创客空间则以资源共享充分体现了共享文化精神;摩登型创客空间,则通过全球化的空间共享,传达共享文化精神。野中郁次郎的SECI模型描述企业的知识生产过程,强调隐性知识与显性知识之间的相互转化[15]。模型中第一种模式“潜移默化”指隐性知识向显性知识的转化,即通过观察、模仿和实践的方式,由共享经历建立起隐性知识的过程,知识创新便在知识的转化中得以形成,最直观地体现在面对面的、同一个空间内的互动。“后创客空间”所提供的各类共享空间,支持了知识的转化,从而刺激了创新的流动。开放的、自由的、公共的物质空间,因其具有灵活性与便利性,能提供更多共享的机会与可能,在共享化的过程中,信息与知识得以转化,最终形成创新。

(二)DIT文化精神

DIY(Do It Yourself)是创客文化的核心精神之一,随着创客运动不断发展,逐渐演变为DIT(Do It Together)的文化精神。DIT文化精神在融合创客文化DIY精神的同时,主张协作关系的建立,即不仅强调动手去做,更强调协同动手使产品落地。

表2 深圳湾创业广场公共服务平台

基础类平台专业技术类平台市场类平台知识产权类平台教育及文化类平台软件产业基地公共服务大厅软件产业基地云计算数据中心软件产业基地会展服务中心国家知识产权局深圳代办处软件产业基地英语培训服务中心软件产业基地人力资源及劳动服务中心软件产业基地认证检测服务中心软件产业基地中小企业品牌加速器软件产业基地专利技术投资运营中心浙江大学MBA深圳办事处软件产业基地政府采购服务平台软件产业基地中小企业上市服务中心上海交通大学深圳MBA教学中心软件产业基地运动研究院深圳市科技图书馆分馆

在创客空间中,活跃着许多个人以及小型团队,其中,原真型创客空间中个人入驻的情况最为典型。在“双创”写入政府工作报告前后的一段时间,活跃着许多真正意义上的青年“创客”。当时的“柴火”还不叫柴火造物中心,而是叫“柴火创客空间”,位于华侨城的某幢楼里。一部分青年或辞去工作、或在工作之余纷纷前去,从焊接电路板的硬件工程师,到痴迷于格斗机器人的“发烧友”,或参加工作坊,或投入到产品的研发之中,享受着动手制造的乐趣。这部分青年创客有强烈的身份认同感,他们知晓克里斯·安德森关于“创客”概念的阐释,也深受史蒂夫·乔布斯等早期“创客”的鼓舞,以“亲自动手制作一个自己真正想要的产品”为追求,重视理想与爱好,往往不计回报地投入时间和金钱在开发一款属于自己的产品上,“当时很多人就是玩嘛,就是兴趣爱好吧,大家就想着把它做出来。就是很简单的一个思维,就是我有一个想法,然后把它实现出来,就这么简单”(柴火造物中心创客F,男,90后)。以兴趣爱好为出发点的早期青年创客,传递着自由、分享、DIY的创客精神。

随着越来越多的青年创客聚集在柴火创客空间,DIY的精神逐渐升华,即创客们意识到,仅仅局限于自己动手是远远不够的,同在一个创客空间、面对各有技能的创客,只有充分利用资源、寻求合作机会,才能收获更多,“(创客)越来越被别人接受、越来越多的人参与进来。慢慢地大家就会觉得,一个人并不能做全所有的东西,大家会觉得我有我的技能、他有他的技能,就可以组成一个团队,把产品生产出来,然后卖出去。不同领域的人才发挥各自的优势” (柴火造物中心创客F,男,90后)。因此,在“后创客空间”中,拥有DIT文化精神,也就意味着拥有更多创新、创造的机会与可能。

在“后创客时代”,光凭爱好、止步于产业化的创客,已经无法拥有更好的出路,因此,“后创客空间”也应该从激活创客与创客之间协作创造的火花,推动创客群体向产业化方向发展。柴火造物中心引以为傲的一款产品“嘻哈面霜”,就是DIT文化精神发挥到极致的结果,也是原真型创客空间产业化探索的重要代表作品,“我们团队不仅进行了产品的创意、原型的设计,也联系了厂商做批量化生产,从设计到生产用了41天的时间。当时天猫欢聚日,两万个盒子当天全部卖出去了”(柴火造物中心运营人员,女,90后)。通过DIT的方式,大大缩短了产品研发的时间,激发了团队的创造力,对于创客空间而言,也能够累积丰富的团队协作、多方合作的经验。协作共赢,是创客及创客空间可持续发展的必然选择。

此外,DIT文化精神还表现在“工具”的使用上,同样,在原真型创客空间中更为显著。工具象征着创造与实践,激发人们动手创造的欲望,赋予空间新的意义,创客空间之所以独具特色、拥有源源不断的创新力,很大程度上是因为工具的存在。美国的创客文化发源于车库,最重要的构成就是工具。原真型创客空间明显区别于其他两类创客空间的特点,就是配备有专业的工具,供入驻的创客使用,这样的创客空间更强调创造、制造的精神,在很大程度上可以激发创客动手制造的潜能。创客实际上是一份强专业性的“职业”,早期就体现在能够运用工具、拥有专业技能上,比如前文所提到曾风靡于创客群体中焊接电路板的技能,以及运用开源软硬件的技能。少数创客有熟练使用数控车床、铣床、磨床等复杂设备的专业技能。这就产生了一个问题,即工具产生的区隔——是不是不会、不熟练使用工具,就无法成为一名成功的、有价值的创客?在“后创客空间”中,答案是否定的,因为工具的使用、尤其是专业工具的使用,往往可以通过寻求帮助的方式或协作的过程来进行,“工具如果你会操作我们是提供给你的,但如果你不会操作,我们不会让你去接触,会找相关配套的设备老师帮你去完成……这个工作间是小批量生产间,可以提需求请员工做焊接……我们拥有小型3D打印机,如果你要打印大型的,我们会联系供应商给你报价”(柴火造物中心运营人员,女,90后)。

而在集聚型及摩登型创客空间中,入驻会员以公司居多,并且不强调亲自动手制造产品,却也存在公司之间的相互协作,比如入驻公司有从事设计行业的,就可以给同创客空间的其他公司进行视觉形象设计;从事数据行业的,则可以提供数据挖掘、大数据分析等方面的协助。这个过程一般是收费的,作为提供协作公司的业务之一;当然也存在不收取费用“友情协作”的情况。

在“后创客空间”中,人与人之间的关系更为多元而紧密,是孕育DIT文化精神的肥沃土壤。个人与个人、个人与团队、团队与团队之间的协作随时随处可以发生,包容并超越创客文化中的DIY精神、不执著于独自一人埋头苦干,DIT文化精神所体现的协作共赢,是铺就创客产业化之路不可或缺的因素。原真型创客空间中DIT文化精神通过工具的使用得以体现,而在集聚型创客空间及摩登型创客空间中,DIT文化精神则体现在各入驻公司的相互业务往来之中。协作创新超越了以往创客只依靠兴趣爱好、单打独斗而获得的成就,一方面激励青年创客持续不断地创造,另一方面通过相互学习、交流营造出更为浓厚的创新文化氛围。

(三)可沟通文化精神

可沟通(Communicative),被广泛运用在关于城市的研究之中,形成“可沟通城市”的议题。我国学者从传播学角度深入分析,得出城市“可沟通性”有着“连接、流动、对等、融通”[16]的内涵。城市作为更宏大、包罗万象的空间,其构成要素、社会实践及实践的意义,对“后创客空间”的研究有着借鉴作用。

“后创客空间”的可沟通性,首先体现在流动与连接的过程中。以原真型创客空间——柴火造物中心为例,其可沟通文化精神充分体现在国际化的交流之中。一方面,柴火造物中心是众多国际知名创客活动的举办空间,比如GOSH(The Gathering for Open Science Hardware)全球开放科学硬件大会便于2018年10月在此举办公众开放日活动。另一方面,柴火造物中心吸引了许多国际知名的创客前来交流,比如米奇·奥德曼(Mitch Altman)就在2018年11月通过组织HACKER TRIP TO CHINA (HTTC)的项目,同团队一起来到深圳柴火造物中心,并开展了交流活动。除此之外,不断有国外的创客社群发起活动,比如MakeFashion联合创始人就曾邀请所有愿意来到柴火造物中心的人,加入可穿戴电子时装制作的工作坊。柴火造物中心也成为了许多国外创客的“打卡”胜地,在柴火造物中心,可以看到许多慕名而来的国际友人,参加活动或是作简单的参访,更有一部分国外创客入驻成为会员。柴火造物中心因此被建构成一个极具国际化场景的空间,会让人恍惚间忘记自己身处深圳,更像是在硅谷。流动的人群将空间内外的理念、思想、文化连接到一起,使物理位置上固定的空间,在社会的、历史的层面上流动起来,机会也因此被创造出来。比如,众筹平台Kickstarter相关负责人,不止一次前往柴火造物中心,与入驻创客谈项目合作;日本索尼半导体解决方案公司于今年4月在柴火造物中心举办工作坊,并与表现突出的团队深入合作;德国School of Machine曾在我国举办“中国制造”付费工作坊,向柴火提供一个免费名额供会员申请。

接着,“后创客空间”的可沟通性体现在对等与融通之中,即空间拥有“对话”的能力、将观念及文化融合贯通的能力。创客是新兴的概念,不同群体对其理解存在一定区隔,尤其是传统行业对“创客究竟能做什么”存在很大的疑惑。在这样的现状下,创客空间就起到了打通壁垒、连通二者进行“对话”的关键作用。柴火造物中心在为四川某茶园进行环境数据监测方案的硬件系统升级维护时,创始人潘昊说:“我们希望通过更多这样的尝试,让更多来自深圳甚至全球的技术,走进国内更偏远的地区和产业,服务产业需求。”

此外,创客空间亦通过战略合作的方式形成与产业“对话”的可能。比如柴火造物中心与意大利开源硬件和软件平台Arduino战略合作的案例,其中最主要的内容就是为中国本土创客提供更为丰富的开源服务——提供中文服务、本地化课程服务以及扩大应用场景——所形成的共识对本国创客及创客文化的发展都有很大的促进作用,同时也为西方开源精神文化融合进我国开辟了更宽广的路径。

更进一步地,“后创客空间”的可沟通文化精神强调创客空间的中介(mediation)特质。“中介化”是对人类传播、交往形态转换的一个概括,即经由传媒中介的社会交往和互动,有别于面对面的社会交往和互动[17]。“后创客空间”作为媒介,为不经由空间的人、物、精神实现交往互动提供了动能。在技术上,体现为虚拟平台、网络的建构,即“后创客空间”的会员系统。摩登型创客空间WeWork拥有全球连通的会员系统,PC端、移动端均可登录操作,会员除运用系统管理个人信息、查看服务信息外,还可发起活动、享受权益、在线交流、加入兴趣小组等,形成一个全球性的网络虚拟社区,实现非在地会员之间的互动交往。在精神层面,“后创客空间”通过精神空间的生产,将各自的理念与文化进行扩散与传播,实现多元文化的交流碰撞。

可沟通文化精神,旨在通过新事物的不断涌入与输出,刺激创新、传播创新、织构创新网络,进而促使创客空间成为可有效交流、互动与对话,以及自由生产创新精神、包容文化认同的、创新文化内涵丰沛的“后创客空间”。原真型创客空间由于业界知名度高,往往拥有更多的机会与话语权,通过可沟通文化精神的不断发扬,对行业的创新发展更为有利。集聚型创客空间虽然在地理位置上紧密相连,却在内部的组织上较为松散,故其体现的可沟通文化精神较弱。摩登型创客空间的可沟通文化精神,则多存在于虚拟社区之中,创造在地与非在地会员沟通交流的机会,通过持续的互动交往,形成创新力量。

四、后创客空间的创新文化反思

创新文化是一种能够激发人们的创新意识和创新热情、增强创新动力和创新能力、鼓励和保障创新行为、为创新活动提供广阔空间的文化模式、文化环境[18]。“后创客空间”所蕴含的共享、DIT、可沟通文化精神,营造出独特的创新文化。共享文化精神包含了创新所特需的开放与自由;DIT文化精神则突显了创新过程中协作的重要性;可沟通文化精神深刻体现了“后创客空间”连接、流动、对等、融通的内涵,促进了创新网络的织构。

然而,三类“后创客空间”同样也在一定程度上阻碍了创新的生成,在对创新的鼓励、增强青年创新动力方面存在不足之处。原真型创客空间,往往具有较为严苛的准入门槛,比如柴火造物中心仅支持专业创客(makerpros)入驻,会员加入柴火造物中心之前,必须提交详细的个人技能说明、项目及需求情况描述的会员申请,经过“柴火造物中心”工作人员评估申请者与中心所能提供的资源、服务,包括设备、空间、商业资源及专家库,两者匹配、双向契合才可成为会员。集聚型创客空间,则由于政府资金的支持,将更多的资源提供给热门行业,比如生物医药、人工智能等,这样的现状一方面限制创新的多样化发展,另一方面会出现一定数量的投机取巧者滥竽充数,干扰真正的创新。摩登型创客空间,虽然一直因其地产性质而被诟病,但只要能够承担相应的租金,就可以获得进入空间的权利,尽管对青年创新创业体现出极大的宽容度,却在创新的转化方面存在一定的欠缺,其所蕴含的创新动能需要运营者想方设法来营造,比如举办派对、广告营销等,同时将更多的精力投入在为大客户提供空间解决方案之中,因而无法充分盘活入驻企业或个人,形成自发的、有效的互动,创新活力激发不足。

在资源愈发紧缺的今天,各创客空间一方面在寻找差异化运营的思路,另一方面,又必将综合考虑产业化、可持续的发展路径,如何在保有创客精神及文化的基础上,营造出更有利于青年创客创新的文化氛围,是“后创客空间”时代的践行者与开拓者需要时刻深思的问题。