区域生态共同体的美育功能

——浙江大花园的生态美育旨趣

周 膺,吴 晶

(1.杭州市社会科学院,浙江 杭州 310026;2.浙江省社会科学院,浙江 杭州 310025)

浙江大花园是省域生态共同体,既是构成中国生态共同体的有机部分,又与全球生态共同体共命运。作为中国重要的经济体,浙江在生态保护上应当先行有为。而这取决于生态文化自觉,取决于生态公民的培育。经济扩张使中国城市普遍陷入生态困境,乡村的生态风险也越来越大。不仅城市日益向乡村膨胀,而且乡村在“城乡一体”中逐渐走向工业化、市场化。乡村为城市提供负熵的能力不断减弱,它自身正在成为熵增体。在城市增熵难以扼制的情况下,保卫乡村成为必然的选择。浙江因山地丘陵面积大,对城市化一直有阻扼,相对于江苏等省(市)总体自然环境改变较小,这为建设浙江大花园提供了可能性。浙江大花园建设既是一个生态实践过程,同时也内含生态教育这一内在的价值目标,集生态改良和生态教育两面于一体。可以通过生态省民、生态市民和生态村民的培育塑造生态公民。既名之为“大花园”建设,又说明它首先是一种生态美育活动,具有特别的生态美育旨趣。

一、生态存在性与回归之路

过去人类对生态危害认识不足,对造成危害的原因了解有限,治理污染的科学技术水平不高,但近一个多世纪以来这些问题其实都已不存在,人类制造污染在很大程度上已经是有意而为之——在选择财富与生存之间选择了财富。只是近几十年生存威胁越来越接近极限时,生存的权重才有所加大,生态生存论或生态存在论思考受到关注。相对于别的省份,浙江虽然总的污染排放量未必很大,但由于平原和水资源仅占分布面积的约30%,集中性污染的危害巨大,已经威胁到公民的基本生存权。在此境遇下提出建设浙江大花园,深层次地涉及了地域存在论问题。建设浙江大花园是浙江必然的生态存在论选择。

其实当工业革命开始创造奇迹的同时,西方许多人便忧惧于生态危机或生存危机。卢梭(Jean-Jacques Rousseau)高扬远离社会、回归自然的大旗,华兹华斯(William Wordsworth)将诗性归于自然,里尔克(Rainer Maria Rilke)倾听大自然的耳语,梭罗(Henry David Thoreau)批判奢侈而倡导简朴生活,卡逊(Rachel Carson)播下环境保护运动种子。他们在努力寻找着回归自然之路,只是鲜有同道,人类与自然却越走越远。存在主义哲学家意识到,这是发源于存在性并且只有从存在性方面切入才能有效解决的问题。海德格尔(Martin Heidegger)认为,现代人虽不能退回到那个未受伤害的自然境地,但可以以古希腊为根据寻找“回归”的开端。他将“大地之上”“天空之下”“诸神之前”以及“终有一死”的“人”称作“四重整体”,提出存在主义现象学意义上的“栖居”概念。“栖居”是人在“四重整体”这一生态系统中持留居住,本质乃是保护。栖居是尊重和保护所有存在者的自由存在。这种保护并不是技术性的,而是“把某物释放到本己的本质中”,使天、地、神、人四方归于一体,和谐共处。[1]如对壶的理解通常局限于容器,海德格尔却说:“天空和大地栖居于水的赠礼与酒的真理之中。而倾注之赠礼是使壶成为壶的东西。在壶的物性中,栖居着天空和大地。”[2]157壶是大地、天空、诸神与人“多重性的单一聚集”,壶的“倾出之赠礼存留着四者的四位一体性”,“从以上方面体验和思考到壶之本质与壶之在场,是我们称之为物的东西”。[2]158-159栖居是以诗意为根基的,而不是以功用为根据的,所谓“诗意地栖居”。“诗意”存在于整体性的和谐关联之中,实际上是一个人与自然和谐共处的存在主义生态美学命题。通常所说的生态保护主要指保护那些于人类有益的存在,至高目标不过是为了现实利益或维系后代生存,仍然逃脱不了人类中心主义的局限。海德格尔所说的“保护”具有无条件性、超功利性,提供了“一切从根本上改变”的可能性。浙江大花园“倾出之赠礼”是浙江人的诗意栖居,是中国生态性存在的启示。

海德格尔将人(此在)的在世状态归结为“烦”(Sorge)。“它不是一种精神状态,而是此在之存在的基本结构。因为此在之存在即烦(Sorge),所以它与世间存在者相处便是烦忙(Besorge),它与其同类存在者的关系便是烦神(Fursorge)。”[3]190与物质世界打交道烦忙,与同类打交道烦神,人可能在本真的能够自己存在面前逃避,消散于所操劳的“世界”之中,消散于常人之中。而人之所以“烦”是因为人有自由之思和责任之身,要追问存在的价值和意义。“烦是指先天地使此在的一切实际行为方式成为可能的基本结构的统一。”[3]191当人“烦”不胜“烦”时就感到“畏”。而“畏”能够把这种所“逃避”的本真的能在彰显出来。“畏”作为人的现身情态总与“怕”密不可分。“这两种现象多半总是不分的,是怕的东西被标识为畏,而有畏的性质的东西则称为怕”。[4]214“怕”总有一个具体的有害对象,但“畏”之所畏没有这种因缘,它没有确定的对象。因而“畏”的显著特征是“无”,威胁者在无何有之乡。“畏”指向某种整体存在的处境,人在此处境中感受到无处不在的“无”的紧迫和压力却无法脱身与逃遁。在这种意义上,“畏”之所畏就是世界本身。但“畏”与“怕”并非两种并列的生存样式,而是同一种生存状态的两面。“怕”是沉沦于世界的、非本真的昧而不明的“畏”。“怕”中隐含着“畏”,也可以转变为“畏”;“畏”中也含有“怕”,可以复归于“怕”。“怕”是对所怕的畏惧,是一种退缩的沉沦状态。一般说来,人总是先有“怕”,然后才有“畏”。但“畏”不能被视为一种后起于“怕”的生存样式,它是人(此在)本真能在的现身情态,是人(此在)在世的建构。“怕”总是指向“畏”,只是涣散着、遮蔽着。20世纪以来生态环境恶化已经成为人类普遍的“烦”和“怕”。人应该选择保护生态环境还是以进一步牺牲生态环境为代价获取财富甚至是过多的财富,人与人之间有关生态环境保护的冲突如何才能达成和解?人类处在“烦”和“怕”之中。人类惧怕生态环境恶化所带来的恶性病的暴发,惧怕“死”的提前来临。而人生就是赴死的过程,对此过程的体验和领悟是奔向死亡的先行,这种先行虽然令人恐慌不安,却也促使个体真切地感知体悟到自己的存在。“在畏这种现身情态中,被抛进死亡的状态对它绽露得更源始更中切些。在死之前畏,就是在最本己的、无所关联的和不可逾越的能在‘之前’畏。这样一种畏之所畏者就是在世本身。畏所为而畏者则完完全全是此在的能在。不可把畏死与对亡故的怕搅在一起。畏死不是个别人的一种随便和偶然的‘软弱’情绪,而是此在的基本现身情态,它展开了此在作为被抛向最本己的、无所关联的和不可逾越的能在的存在这种情况就变得清清楚楚了。”[4]288-289尽管畏死不同于怕死,但当生态污染让死亡提前到来时,却也让人更能体验能在、应在,存在的本真性被更清楚地揭示出来。浙江大花园建设的隐题是防止生态污染,是对生态污染的忧惧,实质上也是对“死”的领悟。它使人察觉洞悉人生的真相,从而听从来自内心的良知呼唤。“良知公开自身为操心(烦)的呼声:呼唤者是此在,是在被抛境况(已经在……之中)为其能在而畏的此在。被召唤者是同一个此在,是向其最本己的能在(领先于自己)被唤起的此在。而由于从沉沦于常人(已经寓于所操劳的世界)的状态被召唤出来,此在被唤起了。”[4]318这是环境危机现状的警示,也是浙江大花园建设的美育价值之所在。自维特根斯坦(Ludwig Josef Johann Wittgenstein)以降,“同一性危机”困扰着形而上学,也成了自我同一性研究绕不过去的一道屏障。“叙事自我”是人能讲自己生活故事的自我。要化解同一性危机,必须认识到同一性本身是差异性与同一性、变易性与稳定性、间断性与连续性的辩证统一体。而要揭示自我和个人同一性的奥秘,又必须认识到自我同一性与“人活着”(survival)这一事实紧密相关。人活着是自我同一性的前提条件或决定因素。人活着,才有自我的持续或不变性的延展,才能保持本有的同一性,也才有言说同一性的资格。浙江大花园具有深刻的“人活着”这一寓意。“花园”是为着人的存在而存在的。“人活着”成为一种希求,成为一种生活美学。

海德格尔对技术造成的生态破坏进行了重点批判。“由于这个技术意志,一切东西在事先因此也在事后都不可阻挡地变成贯彻着生产的物质。地球及其环境变成原料,人变成人力物质,被用于预先规定的目的。”[5]人构造技术框架,以技术视野观照世界,对自然进行功能性限定和强求,如将自然当作能量的提供者,对自然强行进行“摆放”。单纯的生产取代了物质的自性,单纯的消耗取代了自然赐授;人也同时被限定为技术人,成为用于高级目的的材料,被无条件地安排到人的命令状态之中,与物一样被技术摆放、被技术订购,把生命本身交付给技术制造处理。工具化、机械化、标准化、非人化,精神贫乏,情感丧失,个性扭曲,存在的天命蔽而不现。人的人性与物的物性,都在贯彻意图的制造范围之内分化为计算出来的市场价值。于是技术的白昼成为世界的黑夜。“基督的牺牲意味着诸神白昼终止的开端,黑夜降临了。甚至连三位一体的赫拉克勒斯、狄奥尼修斯和基督也离开了世界。世界之夜达到夜半,黑夜弥漫了。”[6]28诸神的缺席使世界失去了存在的基础,悬挂在深渊之上,人与诸神一起失去了家园。

但哪里有危机,哪里就有拯救,哪里就有诗性。诗人深切地意识到时代的贫乏。时代的贫困不仅因上帝之死,而且在于短暂者不知道自己的短暂,在于痛苦、爱情、死亡没有显露。“诗人是短暂者。他热情地歌颂酒神,领悟远逝诸神的行踪,留于诸神的轨迹。于是为其同源的短暂者追寻走向转变的道路。”[6]85诗人是存在的信使、神圣者的信使,给我们带来存在和神圣者到来的消息。我们必须学会倾听诗人的言说。倾听诗人的言说,就是倾听存在的声音、神圣者的声音。今天浙江人提出“做优诗路文章、助推大花园建设”,将浙东唐诗之路、钱塘江诗路、瓯江山水诗路和大运河诗路作为浙江大花园的重要组成部分,这是对诗的回忆与领悟。浙江大花园曾是古人的诗词圣境,今天说它是浙江的美好愿景,莫若说是浙江人想作的诗。它引我们走向回归之路,去看开花的树,吟山水诗文。树有科学价值、实用价值、商业价值,但这不是它的本质属性。在海德格尔看来,开花的树面对人有生存的权利,可以自生自长、开花结果。开花的树代表着繁育的生命,代表着美的存在。浙江大花园是家园的象征,一个可以诗意地栖居的家园,它唤醒了我们的诗情,让我们正面“烦”“畏”“死”,重返回家的路,它是一个可能的美育家园。

二、生态自我认识与生态智慧

在现代主流心理学看来,自我是个体存在的核心,它是内在、真实、唯一、独立、自主、统一的,具有连续一致性。最早论述自我的心理学家詹姆斯(William James)把自我分为经验自我和纯粹自我。经验自我多种多样,是被认识的对象,而充当认识者的则是纯粹自我。它是自我的自我,是心理生活的主导者,具有精神实体性质。后现代心理学则认为,其实并存在这种实体自我,而只有关系自我,自我是通过语言建构起来的。自我不是个体的独特属性,而是人际互动、社会交往的产物即关系的产物。库利(Charles Horton Cooley)和米德(George Herbert Mead)等以社会学为取向论述社会与自我的关系,荣格(Carl Gustav Jung)、勒温(Kurt Lewin)等以心理学为取向论述精神与自我的关系。后现代社会建构论以社会建构认识论取代主客体符合论,以建构本体取代物质或精神本体,以“关系的人”取代“本质的人”,关注人所生活的世界。葛根(Kenneth J. Gergen)指出,自我概念应当从头脑中移走并放入社会叙述(social discourse)境域。自我不是自我反映、自我规定的自反性实体,它由外部所结成的关系来界定,依赖特定的情境而存在,具有不确定性。“可能需要一个孩子,至少有一个孩子的想法,才能帮助你创造作为父亲的自我。你可能从来没有机会创造出某种浪漫的、多愁伤感的、写诗的自我,除非你有认识怀特先生或女士(浪漫派诗人的形象)的迹象,否则‘你自己不能成为你自己’。”[7]这种自我是“我们自身具有的应对多种关系的能力”[8]。个人与他人每建立一种关系,就会创造出一个适合于该关系的自我。葛根用“饱满的自我”(saturated self)来形容自我的多样性,认为自我建构创造了社会过程,又被社会过程所创造,是一种历史性建构。但社会建构论者虽建议从社会环境方面扩展自我,却不主张融合物理环境。

赫米斯(Storan E. Hormuth)提出自我生态学思想,将整个物理系统都融入自我概念。他认为个体自我不是通过先个体后社会的途径产生的,而是在与他人的关系中才被感觉到的。“自我”既塑造了这个生态系统,又是它的反映。自我概念是一个人对他人对自己看法的反映和意识,即“我看人看我”。米德发展库利“镜中我”的思想,将他人为镜发展为社会为镜,还提出“概化他人”概念。概化他人形成于儿童自我发展的最后阶段,指个人经由与他人互动而认识自己。个人学习想象他人的角色以及期望,逐渐学会将总体的社会规范作为自我与他人互动时的行为依据。通过概化他人,个人将共同体的组织规范整合或内化进自我人格,社会控制变成自我控制,直至个人有能力有效参与社会生活。客体(不包括他人的与个体有关的客观物体)对个体也有启示作用,如其中包含的社会经验、自我象征等信息。赫米斯吸收了这些思想,将影响自我概念的他人、客体和环境整合为一个自我生态系统,考察其对自我概念形成的作用机理。赫米斯认为,自我概念与自我生态系统相互依存、相互影响,在互动的基础上实现动态平衡。自我生态系统保持稳定,自我概念也会保持稳定。生态系统不平衡会导致自我概念的不稳定。但自我概念也不是完全被动的,它也可以影响自我生态系统。不稳定的自我概念可以驱使个体探索并改造自我生态系统,以引发自我生态系统的重新建构。个体在社会互动中从他人那里获得社会角色,社会角色的变化可以直接加强或动摇自我概念。而环境的改变也会引起自我概念的变化。新的环境导致自我注意,自我概念被突出出来。新的经验、新的行为准则使个体不得不重新进行自我评价,将新的经验和准则整合到自我概念中去。对于自我概念非常稳定、对自我相当满意的个体来说,自我生态系统中不支持自我概念的变化可能会被抵制。对于自我概念不够稳定、对自我不满意的个体而言,能否利用自我生态系统的变化对自我概念加以完善则因其自尊水平的高低而有所不同。高自尊的个体会积极利用这一变化完善自我概念。

赫米斯所谓的自我生态系统自然包括自然生态系统,只是它没有特别被强调。奈斯(Arne Naess)的深生态学认为,我们要改善与环境的关系,就得去体验更大范围的、更多联系的自我。自我的发展要经过三个阶段,即从本我(ego)到社会自我(social self),再从社会自我到形而上学自我(metaphysical self),这就是生态自我(Ecological Self)。“生态自我可以被看作是我们在自然中最初的形成阶段。社会与人际关系很重要,但我们自身各种物质的组成关系更加丰富,这些关系不仅包括他人与人类共同体之间,还包含了我们与其他生物的关系。”[9]82奈斯将生态自我称为大写的自我(Self),即“大我”,以和小写的自我(self)相区别。自我成熟和实现的过程,是不断扩展自我认同的范围、使自我扩展和深化的过程,也就是走向“大我”的过程。这其中非常关键的是对自然的认同。奈斯的“大我”超越了马斯洛(Abraham Harold Maslow)自我实现在人类社会范围内的局限,超越人类利益而达到一种包括非人类世界的整体认同。生态认同(ecological identity)是在认知层面上对生态自我的建构,它使人认识到人既不在自然界之上也不在自然界之外,人是自然界这个生命系统的有机部分。“所谓人性就是这样一种东西,随着它在各方面都变得成熟起来,那么,我们就将不可避免地把自己认同于所有有生命的存在物,不管是美的丑的,大的小的,还是有感觉的无感觉的。”[9]225浙江人与浙江大花园共构为自我生态系统,努力建构“大我”,这是浙江人在改革开放以来取得巨大经济成就的基础上确定的更高的自我实现目标。

深生态学的自我实现在很大程度上是斯宾诺莎(Baruch de Spinoza)和甘地(Mohandas Karamchand Gandhi)思想的转换。奈斯就受斯宾诺莎和甘地影响很深。他曾在巴黎、维也纳、伯克利学习,27岁时成为奥斯陆大学哲学系教授。又曾到许多地方游学,包括中国的北京、广州、杭州、成都、香港等地,开始关注生态问题。20世纪60年代卡逊(Rachel Carson)的《寂静的春天》一书出版,进一步引发正在美国加利福尼亚州访学的奈斯的反思。他将自己的研究与哲学研究相结合,提出深生态学思想。在斯宾诺莎看来,要追求至善必须充分了解自然世界,获得心灵与整个自然相一致的知识。要达到这个目标,人必须打破欲望和无知对人的束缚。“只有当人们依靠理智的直觉把握了作为自然/上帝的自我展现的、相互联系的世界的必然性后,才能获得自由。”[10]奈斯指说:“斯宾诺莎关于上帝与自然的认同的外展、延伸、参照程度(而不是概念或内涵程度),意味着重新赋予自然以完美、价值和圣洁。显然,斯宾诺莎摈弃了一些同时代人贬低自然的想法和做法。”[11]奈斯喜欢用“生态智慧”(ecosophy)来表征他的深生态学思想:“今天我们需要的是一种极其扩展的生态思想,我称之为生态智慧。sophy来自希腊术语sophia,即智慧,它与伦理、准则、规则及其实践相关。因此,生态智慧,即深生态学,包含了从科学向智慧的转换”,“生态智慧是研究生态平衡与生态和谐的一种哲学。作为一种智慧的哲学,它显然是规范性的,包含了标准、规则、推论、价值优先说明以及关于我们宇宙事物状态的假设。智慧是贤明和规定性的,而非仅仅是科学描述和预言。”[12]奈斯认为,不同文化传统和宗教背景的人都可以发展各自的生态智慧。他将自己的思想名为“生态智慧T”(ecosophy T),称别的生态智慧可名为A、B、C……。他之所以把自己的生态智慧称为“生态智慧T”,完全是个人偏好。他喜欢登山,曾在山上搭过一座石头小屋(Tvergastein),在那里思考问题。“T”表现了他的思想的独特性,也体现了其学术态度之谦逊和宽容。他希望每个人都能够运用自己的情感与理智去独立地获得这样一种认识。

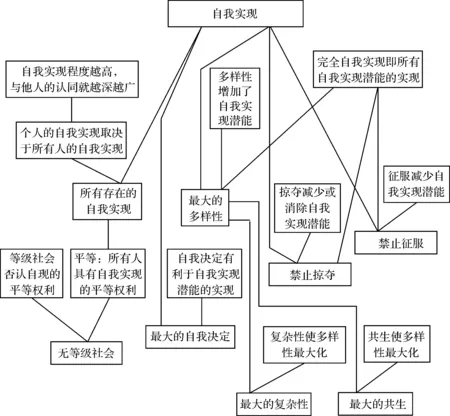

奈斯的“生态智慧T”思想体系是通过逻辑演绎方式建构起来的。有人批评他过分推崇直觉方法,其实他在研究中十分重视科学实证和逻辑方法。他曾是维也纳学派成员,与艾耶尔(Alfred Jules Ayer)、波普尔(Karl Popper)、乔姆斯基(Avram Noam Chomsky)、福柯(Michel Foucault)等辩论,著名的哲学杂志《探索》(Inquiry)也是他创办的。由奈斯所作生态智慧T图(图1)可知,在这一体系中,“自我实现”(Self-realization)既是出发点,又是终极目标,因而位于最高层次。其合理性辩护来自科学(生态学)和社会两方面。奈斯认为,生态系统的复杂性和共生增加了系统的多样性,而多样性可以增加自我实现的潜能,能最大限度地促进自我实现。“从系统而非个体的观点看,最大化的自我实现意味着所有生命最大的展现。由此引出的第二个术语是‘最大化的(长远的、普遍的)多样性’!一种必然结果是:一个人达到的自我实现的层次越高,就越是增加了对其他生命自我实现的依赖。自我认同的增加即是与他人自我认同的扩大。‘利他主义’是这种认同的自然结果……由此我们得出‘一切存在的自我实现’这一原则。从原则‘最大化的多样性’和最大多样性包含着最大的共生这一假定,我们能得到原则‘最大化的共生’。进而,我们为其他生命受到最小的压制创造条件。”[13]而人要自我实现,既需要激发自身的内在潜能,也离不开社会环境的呼应。奈斯将自我实现建基于民主社会之上。等级社会的征服和掠夺会破坏自我实现,无等级社会所赋予的人人平等的权利观为所有人寻求自我实现提供保障。生态智慧T中隐含着一组促进“自我实现”的道德原则,即禁止征服和掠夺、维护和促进最大的多样性和自我决定。奈斯借鉴了包括印度教、道家等东方文化对自我概念的内涵加以丰富,并扩展了其外延。他认为,生态自我是自我向外界扩展从而达到人与自然统一的自我,是在相互联系的生态系统中实现的自我,超越于传统人类社会的本我和社会自我。通过发掘人内心的善,不断扩大认同的范围,人类才可以进入这一境界。通过生态影响和自我教育,依靠直觉、信仰和精神的提升,人类对他物的关心和爱护可以像呼吸一样自然而然。由此,个人的生活方式、社会经济和科技发展方式、社会政治制度必然会发生与生态社会相适应的变化,最终实现与自然和平相处。浙江大花园的目标不仅仅是自然环境的改良,而且是浙江政治环境、人文环境的改良。

图1 阿伦·奈斯的生态智慧T图示

奈斯将深生态学称之为“总体观念”(total view),以表示它人是在世界中存在的根本性的认知。这种世界观将评价、情感、体验和承诺等诸多要素与理性的、科学的理解方式结合起来,是对世界的一种融合了客观的经验观察(科学描述)和个人价值的规范理解,又是这种规范理解与行动之间的融合。这种对生存与发展的承诺是深生态学区别于浅生态学或改良主义生态学的基本特征。依据深生态学“自我实现”和“生态中心主义平等”两条最高原则,奈斯与美国学者塞申斯(George Sessions)共同提出深生态运动的行动纲领。它体现了深生态学理论的核心思想,得到了深生态主义者的广泛认同。这一纲领共有八条:第一,地球上人类和非人类生命的健康和繁荣有其自身的价值(内在价值,固有价值)。就人类目的而言,这些价值与非人类世界对人类的有用性无关。第二,生命形式的丰富性和多样性有助于这些价值的实现,并且它们自身也是有价值的。第三,除非满足基本需要,人类无权减少生命形态的丰富性和多样性。第四,人类生命与文化的繁荣、人口的不断减少不矛盾,而非人类生命的繁荣要求人口减少。第五,当代人过分干涉非人类世界,这种情况正在迅速恶化。第六,因此我们必须改变政策,这些政策影响着经济、技术和意识形态的基本结构,其结果将会与目前大有不同。第七,意识形态的改变主要是在评价生命平等(即生命的固有价值)方面,而不是坚持日益提高的生活标准方面。对财富数量与生活质量之间的差别应当有一种深刻的意识。第八,赞同上述观点的人都有直接或间接的义务来实现上述必要改变。[14]人们对八条行动纲领褒贬不一,批评者甚至认为它具有反人类倾向,或干脆视之为乌托邦。但事实上它的影响越来越大,特别是以它的宽容精神获得更多人的理解。如在学术上招致如生态女性主义和社会生态学等的批判时表现出包容,使攻击性的批评转变成建设性的意见。在环境运动中倡导甘地式的非暴力原则,减少了社会性破坏。浙江大花园不仅在很大程度上贯彻了深生态学纲领,而且主要从正面建设的角度倡导生态理念,以社会协商的精神提高包容度,为浙江的可持续发展打下了坚实的思想基础和社会基础。这不仅体现了执政者的政治智慧,也体现了生态智慧。

三、生态共同体与重塑人格

贝里(Thomas Berry)提出“生态纪”(Ecozoic,又译“生态生代”)概念,称其是继地球的古生代(Paleozoic)、中生代(Mesozoic)和新生代(Cenozoic)之后的新时代。它是“人类以共同受益的方式存在于地球上的一个时期”,人类将与自然构成生命共同体。“当进入一个新千年之时,我们所面临的伟大事业是要实现这样一个转变:由人类蹂躏地球的时期,转向人类以一种共同受益方式存在于这颗星球上的时期。”在“一个地球生物结构和功能的全面混乱时期”,人类有责任将对地球的毁灭性影响转移到“一种更加善意的存在模式”上。[15]3人类肩负这一“伟大的事业”并不是自由选择的结果,而扮演的是“被给予的角色”,现实“超乎我们自己的任何想象”。贝里同时又看到,“那些安排我们角色的力量必定在这一行动中同时赋予了我们完成这个角色的能力”。[15]8“目前不是绝望的时刻,而是充满希望的行动时刻。”[15]21

贝里认为踏上“生态纪”这条未来之路的重要前提是“重塑人类”。人类无视地球的灵性,丧失对地球的美学欣赏,不仅前所未有地搅乱了生态系统,而且也让人类自己丧失了从宇宙中获取智慧的能力。而“自然世界的物质退化也是人类内在世界的退化……那些发展者们就把精神、想象、智慧或者审美体验的丧失看作是无关紧要的东西”[15]129。人类的重塑不仅决定着生态纪的到来,也关系到人类自身作为一个物种继续生存的可能性。人类要主动转变价值观,因为“在一个感觉得到的秩序中,宇宙是唯一的自我指向的存在”[15]20。要凭借批判的反思重塑人类精神。“人类既不是宇宙的附加物,也不是非法入侵者。我们在本质上与宇宙成为一个整体。”[15]36“人类的冒险绝对依赖于我们对地球和所有生活成长于地球之上的存在的敬畏、尊重和欣赏的品质。”[15]195人类与地球其他成员的价值关系是彼此依靠而实现的。这不仅只是一种幸存方式,而且是一种精神实现。而“我们陷入了严重的文化错位之中”[15]85。没有对现有文化模式的反思,就无法重塑人类,也无法走上“人类未来之路”,难免陷入文化绝境。贝里提出四种反思的走向未来的智慧,即土著民族智慧、女性智慧、古典传统智慧和科学智慧,它们在处理人与自然的关系上遵循和谐共处原则。重塑人类还要重新完成政治和法律秩序、经济制度、教育体系以及宗教信仰四种基本建构,其中大学在伟大事业的定向和实现中具有核心作用。反思和改进教育,可以为人类的生态性存在作准备。

贝里思想的出发点是重新叙述宇宙、地球和人类的故事,他提出要“在物种水平上,以批评性的思考,在生命系统的共同体之中,于一个时间进化的场景里,凭借故事和分享梦想体验的手段——重塑人类”[15]186。“要了解人类在地球功能中所扮演的角色,我们必须去欣赏自然界所有存在形式的自发性,这种自发性与人的统治所无法控制的野性相关联……这是一种最深刻的现实和最深层的神秘。”[15]55人类的本质在宇宙场景中彰显,宇宙故事就是现实的本质,人类要去理解这个故事。人类用自己的语言表达,鸟用鸟的语言,树用树的语言,但人类可以在树的摇曳声中听到宇宙的故事。如果不懂这个故事,你就不懂你自己,甚至什么都不懂。宇宙是与美感经验或诗歌、音乐、绘画、舞蹈等联系在一起的,人类要恢复已经消失的对自然的惊奇和审美能力。作为一个毕业于天主教大学且对佛教、印度教等诸多宗教颇有研究的学者,贝里内心深处迸发着终极情怀:“如果我们把地球仅仅看作是自然资源的堆积,而不是一个应被尊重的神秘实体,或者不把它看作是那个人类在其中找到完整生命体验的更大共同体,那么,许多诱惑就可以成为普遍现实”[15]164,“自然界所要求的是这样一个回应,它应超越于数理计算之上,超越于哲学推理之上,超越于科学洞见之上……它应从人类灵魂的野性无意识的深处升起。”[15]63只有将超越于人类之上的宇宙看作一种启示,人类才能恢复惊奇,找回神圣的感觉,并使自己变得神圣起来。贝里又认为,目前没有任何单个宗教传统能够满足现实需要。2l世纪开始之际正在形成一种整体智慧,它将所有传统的独特性囊括在内。

中国的生态运动倡导者常被讥讽为“跟着富人喝粥”。意思是说,西方人是在实现了现代化之后才讲生态保护的,中国当务之急是加快发展,先富起来再说。然而事实是,中国已经通过付出生态代价取得较大的经济成就,中国有必要也有能力保护生态环境。浙江大花园不仅是一个农村生态共同体,也是一个城乡生态共同体,对浙江未来的可持续发展具有决定性意义。与中国其他地方一样,浙江农村共同体延续了几千年,在低水平物质新陈代谢基础上与各时代相适应。但在今天市场经济条件下遭到极大破坏,并向个人的理性共同体转变,由此造成农村生态共同体的破坏。“资本主义生产使它汇集在各大中心的城市人口越来越占优势,这样一来,它一方面聚集着社会的历史动力,另一方面又破坏着人与土地之间的物质代谢,也就是使人以衣食形式消费掉的土地的组成部分不能回到土地,从而破坏土地持久肥力的永恒的自然条件。这样,它同时就破坏城市工人的身体健康和农村工人的精神生活。”[16]农村共同体具有生态发展自发性、物质代谢低水平、生态无意识、阶层化政治化等特点。它的自然生态意识与文化生态意识一样,常常处于群体无意识状态。农民被卷入市场,农村向城市开放,但农民受教育程度低,自我约束力或自制力较低,在为生存苦苦挣扎时往往会为了眼前利益甚至蝇头微利而让渡资源,乃至于竭泽而渔。这正好可以与城市获利者达成交易。在自然经济条件下,生态环境的人为干预较小。但生态发展自发性也带来盲目性,一旦为了实现政治、道德特别是经济目标就可能给生态环境带来极大的破坏。甚至如福斯特(John Bellamy Foster)所说的“踏轮磨房的生产方式”那样永无止息。低效率的农业生产在市场经济效率优先原则面前被盘剥是必然的。解决的办法是资本介入,以提高农业生产的有机构成,进而提高农业生产效率。这就涉及生态环境问题。传统社会的政治共同体只关注阶级利益,无法培养集体生态意识;现代社会的政治共同体更多能做到的是唤起个人生态意识,达成集体生态意识仍比较困难。以政治身份认同为特征的传统社会迫使农民身份政治化,成为被统治的最下一层。而以个人经济地位为特征的现代市民社会又迫使农民成为资本链条的最末端,成为阶层化社会的最底层。从生态学角度来看,农业和农民均处于食物链的最底端,极易成为被统治和压榨的对象。农村共同体只能立足文化共同体构建思路,将农民—土地—生态这三者看成统一体,才能构建生态共同体。要通过政府的生态生产方式推广,通过生态教育增强农民的生态意识。[17]浙江大花园包含生态共同体内涵,它着眼于解决农民的深层次生态问题,也致力于纠正在发展中遇到的整体性生态问题,体现着整体智慧。浙江的每一个区域与其他区域都有生态共存的价值,浙江又与中国和世界生态共存,浙江大花园构成生态“大我”。

浙江大花园“重塑人类”的重要目标是培养生态村民、生态市民、生态省民,进而培养生态公民。1990年加拿大政府出台的一份名为“环境加拿大”的文件最早提出“生态公民”(ecological citizenship)一词。作为与“臣民”相对的公民,主张个体作为一个独立人格所天然拥有的、不可剥夺的权利;作为与“私民”相对的公民,强调作为共同体中的独立个体对共同体的发展所具有的责任与义务。生态公民是生态共同体的责任主体,既要承担个体的生态责任,又要主动维护社会整体的生态利益,指向“公共善”或“生态善”的维护和发展。2003年多布森(Andrew Dobson)出版《公民身份与环境》一书,在“何谓生态公民”和“何为生态公民”两个层面掀起生态公民研究热潮。由于生态环境问题空间结构的向外拓展和时间概念上的代际延展,使公共生活在深度上呈现出前所未有的卷入性、关联性和复杂性。它要求公民在积极思考其权利与义务时,不能局限于以自我身体介入程度为边界去裁量权利的主张和义务的承担。多布森指出,满足个体物质需求所形成的生态足迹(ecological footprint),既包括个体占用的生态空间,也包括吸收废物的生态空间。“只有这样一些人才负有生态公民的义务,他们以这样一种方式占有了生态空间,以致妨碍或损害了现在和未来的其他人追求他们的重要目标的能力。”[18]生态公民的权利与义务不以其身体是否在场为依据,而以其行为对公共生活的利益卷入程度为标准。生态公民是世界主义的公民形式,拥有与传统公民的不同的独立结构,不仅具有超私人空间与公共空间的活动领域,而且具有超地域、超民族、超代际的权利与责任。多布森《传统公民权的“生态挑战”——从政治生态学看公民权理论》一文,又从性别平权的女性主义和世界主义的角度论证公民提升为生态公民的可能性。多布森指出,要突破自由主义与城市共和主义“公民”概念的局限,避免自由主义权利导向的原子式个人主义,又规避城市共和主义以共同体责任压制个体的正当需求,使个别性与普遍性同一。[19]在其意义上,生态人权或环境人权具有公共性,既区别于以个体权利为核心的第一代人权,也区别于以社会权利为主体的第二代人权,属第三代未来人权范畴。生态公民的权利与义务是非对称的,它更注重义务、责任的担当以及环境美德。生态公民是世界公民,它以全球公共利益实现为目标。生态公民又是知行合一的,总是行动着的。生态公民将公共性与生态完整性、伦理普遍性以及良知本能同一化,为解决道德与自然之间的紧张关系提供了契机。

“世界公民”概念最早出现于古希腊哲学。夸美纽斯(Jan Amos Komensky)、康德(Immanuel Kant)等将其融入教育。经过两次世界大战,1950年联合国教育、科学及文化组织明确提出“世界公民教育”概念,希望以此推动世界和平。多布森《公民身份与环境》一书强调的生态公民是一种世界公民。生态公民知道权利、正义、世界主义及其责任,明确生态保护的目的,了解生态系统的运行机制,掌握生态保护的技能。多布森倡导跨学科生态教育,强调到大自然中进行实践性教育。20世纪50年代加拿大在各类学校开展公民教育,90年代开始生态公民教育。2002年英国将公民身份教育作为必修课程。2008年美国纽约注册了一家以“生态公民”为域名的教育网站。中国一些学者对生态公民教育做了研究,主要是引进国外的理念。但在实践层面基本停留在意识形态宣传,没有系统进入国民教育平台。宣传主要从政治学、法学、生态科学、教育学等方面介入,未上升到世界观、人生观的高度,停留于灌输而非着眼于文化自觉。相关的哲学探索停留在简单的生态中心主义批判上,未达到存在论的高度。

生态公民教育是以建立生态共同体关系为核心的公民教育。生态共同体关系不仅是一种客观存在,而且是一种价值存在。生态教育的重点是提升公民的生态审美能力,让公民了解生态关系的实体构成、把握生态关系的运行规律、判断生态关系的内在价值。中国传统文化非常重视人际关系,主要是私人性的人伦关系。它源于以血缘、地缘关系为基础所建构起来的国家伦理,也源于小农经济的自足性。中国农民因身份地位的局限很难摆脱这种关系,所以公民意识特别弱,生态公民意识更弱。贫困还会导致农民不顾地域间和代际间影响过度开发利用土地,有的还造成恶性循环影响自身,带来健康损坏或加重贫困。在浙江大花园建设过程中,要特别重视防止因工业化、市场化的利诱陷入生态陷阱。要教育广大农民正确认识生态权利,明白生态公民不是私民,个人私利不是生态权利。公民对生态资源的共同需求转化为政治话语才构成生态权利。生态义务首先不是公民的一种美德,也不是对一个公民品行的高要求,而是公民的基本义务。对于生态公民来说,权利与义务在价值上具有内在一致性。要发挥优秀案例的示范效应,从点到面逐步扩大到整体。最终使浙江大花园成为美丽中国的样板,浙江的生态村民、生态市民、生态省民则成为中国生态公民的榜样。

培育生态公民离不开在共生共存价值理念基础上创造制度环境。制度有规范作用,在调整个体行为的同时也具备教育功能。密尔(John Stuart Mill)指出,雅典的民主不只是一套宪法制度和一套机构,更是一种生活方式。就希腊思想来说,除非和人民性格和生活方式相搭配,没有一部宪法能够贯彻。要实现民主,就要有民主的人及民主的生活方式。希腊城邦制度教育并塑造着公民。与贵族式的古罗马共和不一样,雅典民主制下每一个职位和荣誉对公民是开放的。这种制度的运作形成日常的政治教育。相较于现代国家,人们还没有想到用什么类似的办法来教育他们的政治家。而雅典民主的旺盛,使每个个人在情感和利益上都心向着国家,每个人都视国家的自由和伟大是首要的。[20]制度作用于偏好的内在机制归因于利益间的博弈和平衡,也同时受到制度背后文化因素的影响。合理的制度最终要成为一种文化规范。在这种意义上,与浙江大花园建设共同起步的是生态制度和生态文化建设。这种制度和文化构成有效的激励机制,是塑造生态公民的强大动力。