“我生”《乐歌之价值》的初刊及作者考论

刘 晨

(杭州师范大学 艺术教育研究院,浙江 杭州 311121)

学界对署名“我生”所著《乐歌之价值》评价很高,此文曾见于1983年张静蔚所编中国音乐学院音乐学系油印讲义《中国近现代音乐史教学研究资料·近代部分音乐史料和论文汇编》中,后因收入王宁一、杨和平主编的《二十世纪中国音乐美学文献卷(1900—1949)》与张静蔚编选校点的《中国近代音乐史料汇编(1840—1919)》而为世人所知。此后所述所引依据均来自此二书,即收录源自《云南教育杂志》1917年第7号。笔者新近于《教育周报》1916年11月第143期和第144期发现载有“我生”《乐歌之价值》,现就此文初刊及作者等情况作一考论。

一、学界对《乐歌之价值》的评价

自1996年后,《乐歌之价值》已被正式编入国内各种中国近代音乐史料或文选,如《二十世纪中国音乐美学文献卷(1900—1949)》(王宁一、杨和平主编,1996)、《中国近代音乐史料汇编(1840—1919)》(张静蔚编选校点,1998)、《中国近现代学校音乐教育文选(1840—1949)》(俞玉滋、张援编,2000)、《搜索历史——中国近现代音乐文论选编》(张静蔚编,2004)、《中国近现代音乐史(1901—1949)》(汪毓和、胡天虹编著,2006)等。

张静蔚最早于1982年论及《乐歌之价值》时认为,我生的“音乐者,藉乐音以发表美的感情之艺术也”,“这一比较完备的定义,在同时期是少见的”。(1)张静蔚:《学堂乐歌在云南》,连载于《云岭歌声》1982年第1-8期,见张静蔚《触摸历史——中国近代音乐史文集》,上海:上海音乐出版社,2013年,第103页。

姬群自2005年起发表数文关注“我生”,认为在近代中国音乐教育思想形成与发展的过程中,梁启超和曾志忞是从精神教育方面探讨音乐功能的集大成者,王国维和我生则是从审美教育方面把握音乐功能的重要代表。[1]“相比较而言,‘我生’实为近代释义音乐最为中肯、也最为贴近音乐审美本质的学者之一”[2]。姬群2006年所撰《〈乐歌之价值〉论》:

检视中国近代音乐教育史料,我们发现,署名“我生”的《乐歌之价值》是一篇从学理层面探询音乐教育功能的十分难能可贵的重要文献,这篇文章最初刊发在《云南教育杂志》1917年第7号上。到目前为止,国内音乐理论界还无法查清作者的真实身份,但这并没有影响该文被收进国内音乐理论者所编选的各种中国近代音乐教育思想史料或文选中。

……论文不仅清楚地界定了音乐自身的审美基质,梳理了音乐与人性中“爱美之本能”、“求美之情操”的潜在联系,显示了一代学人对音乐审美本质及其学理层面的自觉探求;而且更为重要的是对音乐自身所具有的审美本质属性与音乐的社会属性作了颇为理性的区分,并且对音乐的上述两种属性关系的把握也比较自然,毫无牵强之感。我生的“养成圆满感情,启发智能,训练道德的意志,强健其身体”及其音乐审美属性与社会属性并重的教育理念,客观上推动了后来中国音乐教育思想的健康发展。仅从这一点看,我生的《乐歌之价值》一文就值得重视和研究。[3]

另据徐元勇2001年在其博士学位论文中的翔实考证,推测文学界和音乐界长期以来均使用的“俗曲”一词是一个外来语词汇,是日本1870年(明治初年)新造的词汇。20世纪初传入我国,由我生在《乐歌之价值》中首先使用。此后,在俗文学研究中,可能是由罗振玉在1924年首先引用了“俗曲”的称谓。文中写道:

直至1917年,有一位署名我生(生卒年代不详)的作者,在1917年第7号的《云南教育杂志》上,发表了一篇《乐歌之价值》的文章,在其中的第五节“歌唱之教育价值”中,有两处使用了“俗曲”二字的称谓,这也是在近代有关音乐论述的文章中所见到“俗曲”一词最早的运用。自此之后,“俗曲”一词在音乐杂志上被使用和出现的次数才开始多了起来……由上述情况分析来看,“俗曲”的称谓,应该是由音乐界首先开始引入使用。而民俗学、俗文学方面的研究者在引入借用“俗曲”称谓的时间上,可能要稍晚一些。[4]

二、《乐歌之价值》初刊辨正

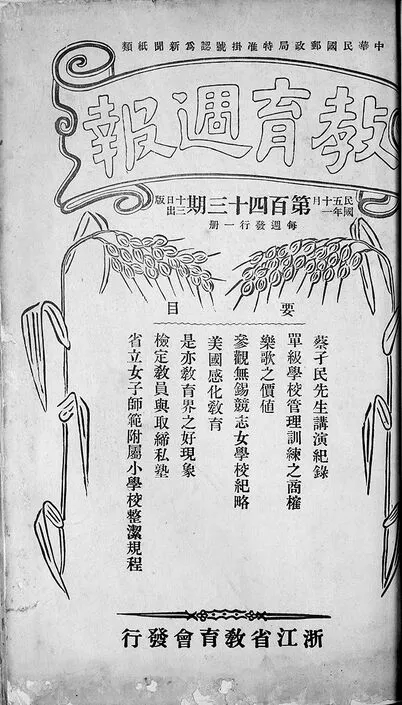

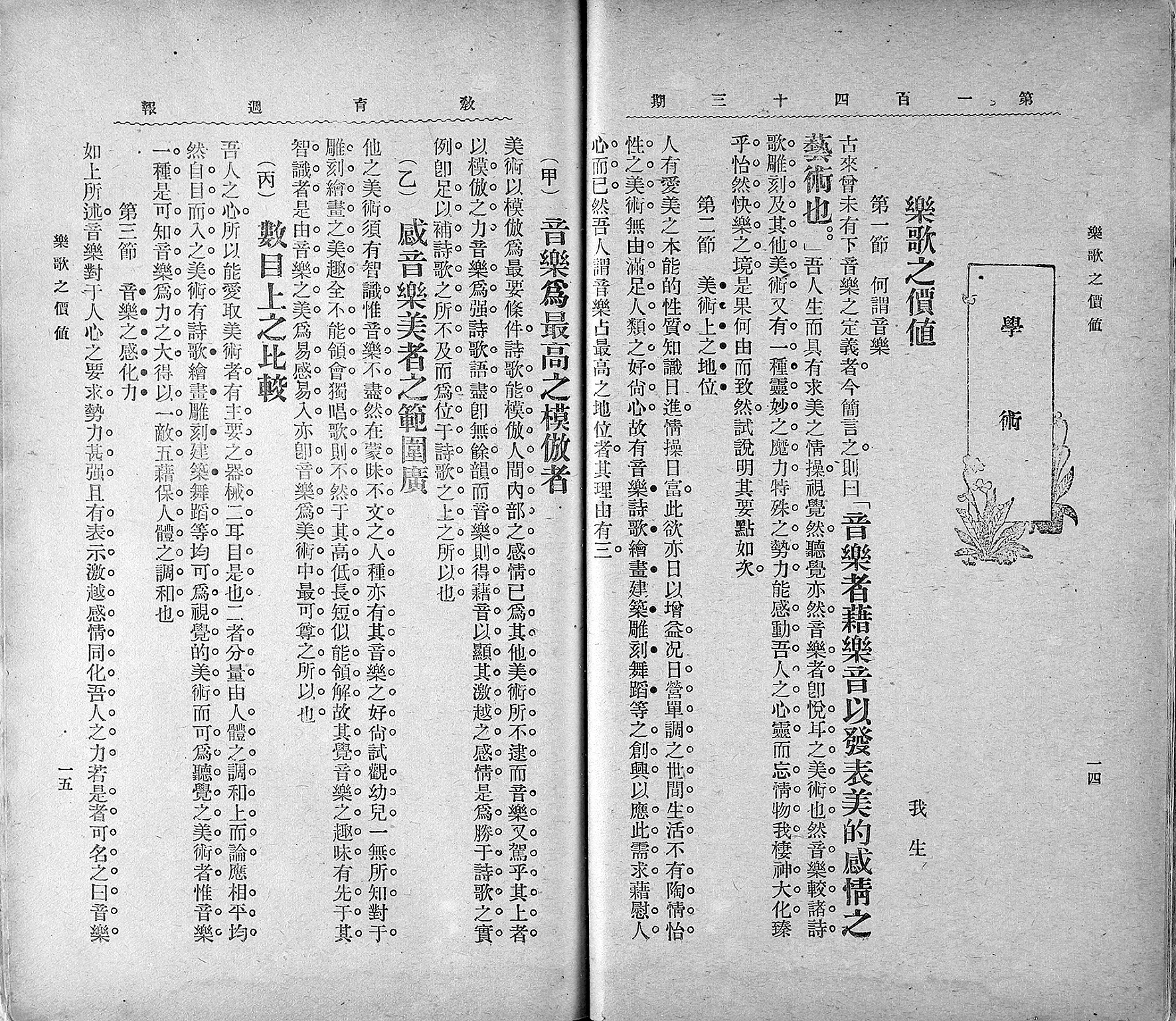

《教育周报》1916年11月13日第143期和11月20日第144期“学术”栏分两期连载署名“我生”的《乐歌之价值》(图1、图2)。

图1 《教育周报》第143期封面(浙江图书馆藏)

图2 我生《乐歌之价值》(浙江图书馆藏)

《教育周报》是1913年4月1日创刊于杭州,由浙江省教育会主办、编辑、发行的周刊,每期约2万字,旨在介绍国内外进步教育思想、交流省内外教育学术动态,以推动人们改变落后教育观念。[5]其主办者浙江教育总会1907年成立,1912年1月更名为浙江省教育会,举章太炎为会长,沈钧儒为副会长。经亨颐1912年4月被增选为副会长,1913年至1920年连任会长。

《教育周报》发行较为稳定,可信度较高,印刷精良,历时6年,1919年3月23日终刊,共出刊235期。它是民国头十年浙江省内最具代表性的教育类刊物。创刊时总编辑为孙增大,编辑者有何绍韩、李叔同、经亨颐、钱家治等。撰稿人阵容强大,有经亨颐、邓萃英、何绍韩、孙增大、朱毓魁、蓝公武、宋崇义等。纪闻、法令、时评、学术(思潮)是常设栏目。

除《乐歌之价值》外,在《教育周报》上署名为“我生”的文章,自1916年9月第136期《敬以二义告今之小学教师》起至1918年12月第225期《美国之师范教育(译现代教育)》,共有8篇。

据目前史料查证及以下“我生”作者考析,1916年11月《教育周报》第143期、144期“学术”栏所刊载的《乐歌之价值》为初刊本。《云南教育杂志》1917年7月第7号“杂俎”栏《乐歌之价值》为《教育周报》转载本,此后《昆明教育月刊》1918年1月31日第2卷第4号“杂纂”栏登载《乐歌之价值》(我生),由校读可知为《云南教育杂志》的转载本。《云南教育杂志》和《昆明教育月刊》虽未明示“转载”,但将《乐歌之价值》列入“杂俎”和“杂纂”栏目,亦含杂录、辑述、转载之意。

《云南教育杂志》1912年6月15日创刊于昆明,云南省教育会编辑发行,初为月刊,后为半月刊,1923年6月终刊。设“言论”“研究”“译述”“调查”“纪载”等栏目,侧重介绍国内外教育状况,从理论上阐述教育的宗旨,探讨新教育的原理、方法。

《昆明教育月刊》约1914年创刊,昆明劝学所编辑发行,1924年第6卷起由昆明县教育局编辑发行。昆明地方教育刊物,刊登小学教育法令,昆明县劝学所(教育局)文牍、视学报告,发表教育言论、教学法研究等。

经对校,《乐歌之价值》由初刊本至转载本,产生了一些讹舛之处,主要列举如下。

(一)讹文

音乐者,即悦耳之美术也。(《教育周报》)

音乐者,即悉耳之美术也。(《云南教育杂志》)

音乐者,即感耳之美术也。(《昆明教育月刊》)

然自目而入之美术,有诗歌、绘画、雕刻、建筑、舞蹈等,均可为视觉的美术。(《教育周报》)

然自自而入之美术,有诗歌、绘画、雕刻、建筑、舞蹈等,均可为视觉的美术。(《云南教育杂志》《昆明教育月刊》)

当时设学校于寺院,经典之外,特重音乐、体操。(《教育周报》)

当时设学校于寺院,经曲之外,特重音乐、体操。(《云南教育杂志》《昆明教育月刊》)

况如第三节所述,音乐之感化力既如是其伟大(《教育周报》《昆明教育月刊》)

况如第三节所述,音乐之愚化力既如是其伟大(《云南教育杂志》)

唱歌练习时,声音可期明了清澈(《教育周报》)

唱歌练习时,声音可期明了清激(《云南教育杂志》)

唱歌练习时,声音可期明了清洁(《昆明教育月刊》)

盖唱歌如前条发声练习处所述,为练习声音之美与明之唯一手段也。(《教育周报》)

盖唱歌如前条发声练习处所述,为练习声音之义与明之唯一手段也。(《云南教育杂志》《昆明教育月刊》)

况唱歌必有歌词,自易养成文学上之趣味(《教育周报》)

况唱歌必有歌词,自易饰成文学上之趣味(《云南教育杂志》《昆明教育月刊》)

(二)脱文

得绝妙之音乐感之,立可使其心有所归依(《教育周报》)

得绝妙之音乐感之,立可使其心有所依(《云南教育杂志》)

得绝妙之音乐感之,立可使其心有所皈依(《昆明教育月刊》)

因以增进肺脏之健康,又促进血液之循环(《教育周报》《昆明教育月刊》)

因以增进肺脏之健康,又进血液之循环(《云南教育杂志》)

盖爱国心不仅智识问题,又为情意问题。(《教育周报》)

盖爱国心不仅智识问题(《云南教育杂志》《昆明教育月刊》)

则爱护祖国之至情,可由是起矣。(《教育周报》)

则爱护祖国之情,可由是起矣。(《云南教育杂志》《昆明教育月刊》)

记忆之手段。地名唱歌、文典唱歌、铁道唱歌等是。(《教育周报》)

记忆之手段。地名唱歌、铁道唱歌等是。(《云南教育杂志》《昆明教育月刊》)

(三)倒文

藉唱歌可与以社交上之知识(《教育周报》)

藉唱歌可以与社交上之知识(《云南教育杂志》《昆明教育月刊》)

斐斯塔洛籍所谓“彼在吾无不在,吾行彼无不从”是也。(《教育周报》)

斐斯塔洛籍所谓“彼在吾无不在,吾彼行无不从”是也。(《云南教育杂志》)

斐斯塔洛籍所谓“彼在吾无不在,彼行吾无不从”是也。(《昆明教育月刊》)

(四)衍文

文明国之人民,当由音乐以养成高尚之趣味。(《教育周报》)

文明之国之人民,当由音乐以养成高尚之趣味。(《云南教育杂志》《昆明教育月刊》)

《教育周报》与《云南教育杂志》同由民国初年省级教育会主办,属创办较早的专业性教育期刊,质量较高,影响力较强,传播范围较广。1915年5月全国教育会联合会成立,各省教育界联系更为紧密,1926年停止活动前举行了11次年会,在各省轮流举行。民国时期教育会的本职是研究教育问题,推广新教育思想,出版杂志是最常见的传播推广交流方式。

《乐歌之价值》1916年11月初刊于《教育周报》后,1917年即转载刊于《云南教育杂志》,1918年又转载于《昆明教育月刊》。这一方面可以显示当时教育期刊的信息传播速度及传播辐射区域,亦可印证经亨颐在《教育周报·发刊辞》中所言初衷:“以吾浙自诩文化发达之区,其不统一如是。……同人创刊本报,始其乃立。以统一教育为宗旨,以灵通消息为方法。以教育为固有之范围,以正论为唯一之责任。”[6]另一方面虽因《乐歌之价值》初刊本的误见,关于云南音乐史的部分论据不甚确实,但也确能表明当时云南的音乐研究和音乐教育处于活跃发展时期。如有评论曰:

民国成立到“五四”前后,就全国范围来说,音乐理论的研究,尚属薄弱的起步阶段。这当然与社会条件和音乐实践存在密切的关系。然而就目前见到的材料来看,云南在这一时期却发表了不少理论文章,是其他地区尚未见到的。[7]

如阅读张静蔚教授选编的中国近现代音乐史料,可见在《云南》杂志上,1906年发表了剑虹的《音乐于教育界之功用》,在《云南教育杂志》曾发表《乐歌之价值》(1917年,署名“我生”)和《音乐与教育》(1919年,署名“剑虹”),结合这些文论发表的时间、内容,对比当时中国音乐发展的“中心”区域之现状,是否可以推断:边区云南在20世纪初的音乐教育活动,可能并不逊色于当时的“发达地区”。[8]

从1823年至1930年,“在这段历史时期里,云南近现代艺术教育从无到有,各类艺术学科相继建立,专门艺术学校也随着社会的需要和留学人士的大力提倡而创办起来,并在西南地区处于领先地位”。[9]

三、作者“我生”考证

此前因学界认为《乐歌之价值》初刊于《云南教育杂志》,这在一定程度上导致对于“我生”的身份认定非常困难,可能会主要陷于“边区云南”的地域查找。

《教育周报》上署名“我生”的文章共10期9篇:《敬以二义告今之小学教师》,载第136期(1916年9月25日)“言论”栏;《吾国应组织少年义勇团议》,载第138期(1916年10月9日)“言论”栏;《乐歌之价值》,载第143期(1916年11月13日)、第144期(1916年11月20日)“学术”栏;《青春期与学校》(译《现代教育》),载第144期(1916年11月20日)“译丛”栏;《今日学校训育之大谬思想》,载第152期(1917年2月22日)“言论”栏;《气质说之发达》,载第159期(1917年4月19日)“学术”栏;《美国之国民性》,载第160期(1917年4月27日)“研究”栏;《儿童教育家之蒙台梭利女史》,载第171期(1917年9月2日)“学术”栏;《美国之师范教育》,载第225期(1918年12月1日)“言论”栏。

(一)《吾国应组织少年义勇团议》

《浙江第一师范学校校友会志》1916年第10期的“论文”栏刊载《吾国应组织少年义勇团议》,作者“杨贤江”,题目后标有“(应本省教育周报征文之作)”,此文与《教育周报》第138期《吾国应组织少年义勇团议》相同。

杨贤江(1895—1931),字英甫(英父),浙江余姚人。1912年秋以优异成绩考入浙江省立两级师范学校(1913年改名为浙江省立第一师范学校),1917年7月以全优毕业。1917年秋任南京高等师范学校学监处事务员。1921年春至1927年初任《学生杂志》编辑。1922年加入中国共产党,为早期青年运动领导人之一。1931年赴日本治病,8月9日在日本长崎病逝。著有《教育史ABC》(1927)、《新教育大纲》(1929)等,“《教育史ABC》是最早用马克思主义观点研究教育史的开山之作,而《新教育大纲》则是第一本用马克思主义观点系统阐述教育理论的著作”[10]。

《教育周报》1916年8月14日第130期起刊登“本报征文广告”,至10月23日第140期止。征文广告如下:

一、文题

(一)教育界对于本届重行召集之省议会抱如何之希望

(二)全国教育联合会应提出之议案

(三)如何引起教育者研究之兴味

(四)小学儿童训练经验谈

(五)吾国应组织少年义勇团议

(六)自学辅导主义之教授法有何缺点其补救之法若何

(七)具述现今通行小学教科书之缺点(概论之外并举例证)

二、期限

一二两题九月十五日截止,余题限十月内截止

三、酬报

当选者由本会参酌投稿规则加优酬报

除此类专题征文外,《教育周报》自创刊伊始常年征文,“敝会为统一全浙教育主张正论起见,特于本年四月一日起每星期发刊《教育周报》一册,惟取共同研究主义,不重一家之言,故对于来稿极表欢迎。诸君于讲习讲座之余,必有宏著经验所得不乏纪录,倘蒙惠锡以稿实所感欣,附录简章诸维幸鉴”,“本报所征文稿,如论说、学术、批评以及专件等均所欢迎”。(2)《本报征文简章》,载《教育周刊》,1913年第12期。

杨贤江数次参与征文,他在应征《学生杂志》获第一名的《我之学校生活》(3)杨贤江《我之学校生活》,载《学生杂志》1915年第2卷第8号“特别征文”栏,正文标“浙江省立第一师范学校二年生杨贤江”。此文又刊于《浙江省立第一师范学校校友会志》1915年第6期,题目为《我之学校生活——民国四年五月应上海学生杂志社特别征文之作》。中曾专门述及“投稿应征”:

(巳)投稿应征 余尝以余暇属文投诸杂志,以练习发表之才能,为互相切磋之资料。此篇即其例也。然亦视我力所能及,与我分所可为者,乃以余力学文之旨,以为一得之见,非敢勉强从事,徒耗宝贵光阴,损己又以害人也。然有时亦迫于不得已。盖余家境甚窘,而性确爱书籍,岁购且逾十金(学校所用书籍不计)。若尽须由家庭汗血所得之资,为我应此不急之需,势固不能,心亦何忍?故为投稿应征之作,庶得相当报酬,以偿购书之愿望,亦以重自食其力之义。窃思我国社会或学校,若有可为学生生利之组织,则吾实愿于受学之暇,从事工作也。

杨贤江在文中清楚道出其应征投稿的两个目的,其一是“练习发表之才能”,“以为一得之见,非敢勉强从事”;其二是因家境甚窘,庶得相当报酬,以自食其力,“靠着稿费作为升学的费用”(4)郑振铎:《忆贤江》,载《光明日报》1949年8月9日,见杨贤江教育思想研究会编《杨贤江纪念集》,北京:光明日报出版社,2005年,第24页。。

《教育周报》创刊初时,“所投稿件,经本报登出者,当酌赠本报若干期”(5)《欢迎投稿》,载《教育周刊》1913年第1期。。9月起明示投稿即付稿酬,且专题征文时酬报通常较高。(6)《征文》,载《教育周报》1913年第18期。1916年第130期刊登“本报征文广告”的同时发布了“教育周报投稿规则”,其中“(二)无论会员与非会员有热心教育愿以文稿见惠者,本会虽限于财力当勉为酬报,每千字约自二元至四元,视文字之性质及难易之程度于登载后酌赠”,“(四)特约之定期投稿,其报酬约照第二项之例而稍事变通,有愿任其事者请先投稿临时文稿若干篇再行函订”。(7)《教育周报投稿规则》,载《教育周报》1916年第130期。

1912年4月浙江官立两级师范学堂更名为浙江省立两级师范学校,1913年7月改制为浙江省立第一师范学校。杨贤江1912年秋入学,属原两级师范时期招收的第三届初级师范学生,预科一年,学制共五年。(8)参见陈星《近代浙江学校艺术教育的发轫》,团结出版社2010年版,第14-15页;浙江省立第一师范学校编《浙江省立第一师范学校同学录》,1922年,第6页。

杨贤江入校后不久,便开始向各类期刊投稿。最初是校刊,1913年《浙江省立第一师范学校校友会志》第1号载有杨贤江的《论教育当注重实用》和《竹柔随录》。此后扩大投稿范围,如他于浙一师就学期间在《学生杂志》发表论文17篇。(9)此据《杨贤江著译系年》1913年至1917年记载统计,见《杨贤江全集》第6卷(译作、其他),郑州:河南教育出版社,1995年,第864-865页。

(二)杨贤江与“我生”

《浙江省立第一师范学校校友会志》1914年第3号发表杨贤江“教育小说”《我生之一学期》(署名“贤江”),此文后又投稿载于1915年6月20日第2卷第6号《学生杂志》(署名“浙江省立第一师范学校本科二年生”)。(10)此文收入《杨贤江全集》第1卷中,文末署“原载1915年6月5日《学生杂志》第2卷第6号”并不确切,见《杨贤江全集》第1卷(论著),郑州:河南教育出版社,1995年,第32页。此文是杨贤江的自传体小说。文中言及“我生”由来:

我生至中途,又自念曰:“我今兹犹能出而求学,皆出慈父母之所赐,岂非我再生之日乎?我何人,斯敢不自勉!”抵杭投试,幸蒙录取,遂入校为师范学生,乃自署曰“我生”,人亦以我生称之,故遂以为名。所谓一学期者,入学之第一学期也。我生此作,亦以我生警我生耳。

杨贤江自述“家素寒微”,幼年苦学,能外出求学,源自父母慈爱犹如“我之再生”,又升学成为师范学生,故自名“我生”,亦是自勉警醒“毋负老父之厚望也”。

1917年5月,杨贤江即将毕业,由陈兼善发起,同级同学成立浙江省立第一师范学校壬丁同学会(1912年壬子年入学,1917年丁巳年毕业),编辑发行《壬丁》杂志。杨贤江当选会长,他在《壬丁》第1期撰有《我生玄想录》。

据案时,游散时,脑有所感心有所触,辄加笔录名曰玄想,不假饰也。

死岂与我有关者,我死则已死矣,我不死则我仍在也。然进思之,吾人果有死耶?果有死者,何以孔子、释迦、耶稣俨然踞我心又恍乎临吾前也?[11]

从1915年《我生之一学期》至1917年《我生玄想录》,表明“我生”已不仅是“我之再生”,亦是“我思”“我在”。杨贤江笔名很多,但以“我生”为名目前仅集中见于《教育周报》,这也从一个侧面证明《教育周报》是《乐歌之价值》的初刊之处。

(三)杨贤江与音乐

有学者认为“对于学校中所开设的图画、乐歌等美育专课,杨贤江的天资及悟性实不甚高”,是因杨贤江日记中记载有:图画课写生房屋时“因远近法为视觉所欺,不中规例,遂至大误”;乐歌课练习听音时,“音之高下不能辨别清晰也”;每每练习或演奏风琴,也总有“未臻妥协”之憾。但也称赞杨贤江“对于美的感受力却是敏锐的,对美的追求却是执著的”。[12]34

杨贤江的音乐与美术不是其最擅长和研习最多的科目,但杨贤江是浙江省立第一师范学校的全优毕业生,且是经亨颐、李叔同的得意门生,音乐等艺术科目绝非弱项。

经亨颐自1911年担任浙江官立两级师范学堂监督,此后一直担任更名后的浙江省立两级师范学校、浙江省第一师范学校校长,直至1920年。经亨颐主持教育,推崇“人格教育”,主张学生全面发展,自文学、艺术、科学、数学以至体育、运动,无不注重,提出德智体美群五育并重方针。[13]他极其重视艺术教育:“主科各国文、数学,自修时间宜多,乐歌、手工,虽非主科而为技能教科,自修时间亦宜多”,“故特以国文、数学、乐歌、手工,教授自修,定为二与一之比,其他教科,定为四与一之比。”[14]

1917年杨贤江在浙一师毕业后,由经亨颐向南京高等师范学校推荐入职。1920年经亨颐于“一师风潮”后辞职,在任春晖中学校长时,曾聘杨贤江担任教务主任。杨贤江病逝后墓碑由经亨颐题书。

李叔同于1912年秋应经亨颐之邀任教于浙江省立两级师范学校,兼授美术、音乐。他在浙江省立第一师范学校任教期间创作了大量的学堂乐歌,他的音乐教学和一般学校不同,是“完全用五线谱。理论方面有‘乐典’‘和声学’,都是他自编讲义。声乐有练声、视唱及独唱、合唱等。器乐有风琴、钢琴等练习”[15]。李叔同为杨贤江的音乐教师。

据杨贤江1915年日记记载,其在校期间几乎每日课余均有练琴,有时进行唱歌练习,坚持不辍。“在礼堂演习祀孔奏乐,余习琴职”[16]127,“全班唱歌练习。此番余司弹琴职”[16]137,“开运动会之慰劳会……并附音乐会以助兴趣,余于音乐会演奏”[16]177,并有多次辅助同学练琴的记录。

杨贤江除担任李叔同乐歌课辅助员,课余还曾请老师另授乐曲:

本学期乐歌功课,A组于今日终止。惟余欲请李先生另授几首,以便练习也。[16]15

下午第一时,乐歌练习听音,以平日不注意,至是觉难着笔记录,盖音之高下不能辨别清晰也。……四时后到李师处受乐歌,允前约也。[16]22

中饭后练习风琴,即前日李师新授者。四时后,复去练习。[16]24

练琴对于杨贤江,并非仅是课业:“余又每日弹风琴,凡半小时,虽以学校功课所关,然亦因其能陶情怡性,消烦舒郁,裨益于心神,影响于人格,尤有大功效存在故也。”[17]及至暑期归家,亦“弹琴数曲,俟后将日事练习也”[16]101;亲朋来访,“乃弹琴,相娱”[16]101,“佳宾既临,享以琴书,甚可乐也”[16]104。练琴之外,杨贤江日记中还有多处自修《乐典》《乐曲讲义》的记载。[16]53-165

李叔同曾书赠杨贤江“神聪”及“恬淡自无欲,精专绝交驰”的条幅与对联。[16]15,271,后将披剃入山前还寄赠手书“阿弥陀佛”,杨贤江称“吾师爱吾甚”[16]246。

杨贤江在《竹柔庐笔记》中有云:“吾人理性之要求,曰真,曰善,曰美。”[18]《乐歌之价值》是一篇关于音乐教育的学理性论文,因“吾人生而具有求美之情操”“爱美之本能”,而音乐“有利用之以为陶冶心身,涵养德性,完成善美之人之方法者”,具有审美教育价值,“此音乐势力所以伟大也”。此后杨贤江任《学生杂志》编辑时主持革新,在《我对于本志改革的意见及今后的希望》中提出“我所主张的乐动主义”,“我屡次说过要把人的生活来艺术化”,“我对于本志改革的意见,也不外乎趋重艺术的活动的方面,以作养成健全人格的辅助;并改良印刷的形式,以期发生审美的印象”。[19]他在《学生杂志》上先后发表过《生活与艺术》《美育的价值》《青年的艺术感》《文艺与人生》等文。杨贤江后填写《终身志业调查表》[12]1时,以“教育学、心理学”为“终身欲研究之学术”,以“学校教育、编译事业”为“终身欲从事之事业”。他短暂的一生始终以教育者自命,他的“新教育”理论中“全人生指导”论亦包含着美育观。

四、余论

杨贤江使用过多种笔名和别名,据喻本伐等在编辑《杨贤江全集》的过程中核考出“世所公认者”、“业已发现,尚未定论者”、“由编者首次发现并予以确认者”三类共44个(其中不能确认者7个)[12]140-160。

本文除了对《乐歌之价值》的版本“正本清源”外,主要推考认定“我生”即杨贤江笔名。以笔名“我生”所署各文,除《吾国应组织少年义勇团议》载《浙江第一师范学校校友会志》署“杨贤江”外,《乐歌之价值》等其余8篇均为佚文,未收入《杨贤江全集》及其他研究资料,故从未进入过研究杨贤江的文献视野。

杨贤江短暂的一生据目前记载发表350余篇教育论文、60多篇教育译述,著译超过300万字,他在中国新民主主义革命史上,特别是在现代教育史和青年运动史上占有重要的地位,而《乐歌之价值》考定使其在中国近现代音乐史上也留下了重要印迹。

《乐歌之价值》为中国近代音乐教育史上的重要文献,但杨贤江此后对音乐教育、音乐理论并无其他更多贡献。

与此相似的,匪石的《中国音乐改良说》被评介为“是我国近代‘开眼’看世界的第一篇完整而系统的音乐论文,可称为我国近代音乐史的启蒙之作”[20]。“匪石”经张静蔚教授查证为陈世宜。陈世宜(1884—1959),号匪石。江苏南京人,肄业于江苏省中华经书院,攻词学、经文考证,其《中国音乐改良说》1903年发表于《浙江潮》时年仅19岁。

1910年出版的《音乐界》,应属继1906年李叔同创刊《音乐小杂志》后的中国第二种专业音乐杂志。《音乐界》存见一期,由陈延杰编纂发行。刊中除“叙言”署名“碧虹”外,其余“例言”和正文文章均署名为“种因”。经笔者考证,陈延杰(1888—1970)是江苏江宁人,字仲子、仲英,号学究,17岁中秀才,翌年考入两江师范学堂文科,师从李瑞清治小学及经学,1908年毕业,先后执教于宁属师范学堂、湖南高等师范、武昌大学、中央大学、金陵大学等校。专以治经为事,在经学、古典文学造诣甚深。[21]

陈世宜与陈延杰,据目前史料查考,除《中国音乐改良说》和《音乐界》外,并无其他与音乐教育相关的更多记载,这与杨贤江所撰《乐歌之价值》的情况有相似之处。他们的音乐造诣未必深厚扎实,且对音乐亦无持续的深入研究,但在中国近现代音乐史上留下了音乐“启蒙”的重要印迹,堪称彼时音乐教育和传播的“先驱者”。