闻一多:我的世界还有更辽阔的边境

李乃清

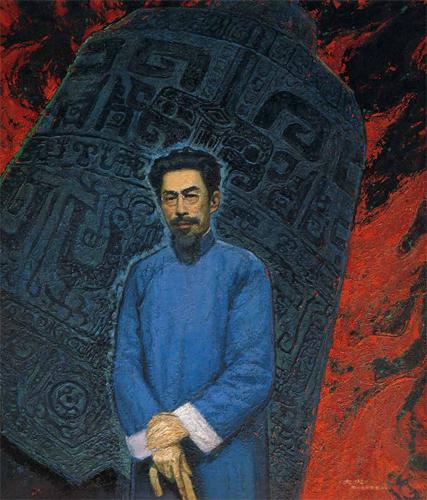

闻一多肖像组画——大火,作者闻立鹏

1946年7月15日,随着几声枪响,诗人闻一多倒在了昆明西仓坡离家一步之遥的地方,走完了他不足48年的人生旅程;从书斋到广场,从学者到斗士,闻一多民主战士的形象最后定格于此……

如许人生,确乎印证了这位理想主义者心中“生命的艺化”:“生命的量至多不过百年,他的质却可以无限度地往高深醇美的境域发展。生命的艺化便是生命达到高深醇美的鹄的唯一方法。”

燃尽“红烛”般的热情,诗人之死,最终写就的是他人生的悲壮诗篇。闻一多诞辰120年后的今天,人们是否还记得,他曾在 《静夜》 中的那句宣言——“我的世界还有更辽阔的边境……”

佼佼学子,“务达其鹄”

120年前的今天,1899年11月24日未时,闻一多生于湖北省浠水县离巴河镇十多里的望天湖畔闻家铺子村,他曾在诗作《二月庐》中描绘过旧居:“面对一幅淡山明水的画屏,在一块棋盘似的稻田边上,蹲着一座看棋的瓦屋——紧紧地被捏在小山的掌心里。”

闻一多出生在典型的乡绅人家。他的父亲闻廷政,以科场史论入庠,获得过秀才功名,他的母亲是太学生刘廷熙的掌上明珠。1898年,闻一多出生前一年,康有为、梁启超等人发动维新运动,受世风影响,闻廷政常与兄弟好友相聚议事,这个古老家庭很早便吹进了时代气息。

闻一多出生时,家人为他取名亦多,族名家骅,字益善,号友山、友三。他五岁入私塾,读《三字经》、《幼学琼林》,也读《尔雅》和四书,随后进入“绵葛轩小学”,既读“子曰诗云”,同时也学习博物、算术等。少年老成的闻一多读书非常用功,门外来了花轿或龙灯,别家孩子都跑去张望,他却能安心看书。白天在家塾念书,晚上还随父读《汉书》。一次,闻一多“数旁引日课中古事之相类者以为比,父大悦,自尔每夜必举书中名人言行以告之”。

1910年,闻一多和几个嫡堂兄弟被送到武昌,开始做投考学校的准备,但次年发生了武昌起义,年仅12岁的闻一多目睹了这一历史事件,非但没有惊慌,竟有种莫名兴奋感,他还把脑后的辫子也剪了。此事曾让家人为他捏了一把汗,时局还不明朗,万一起义失败,面临的将是一场灾难。

回到乡里,人们惊异地看着剪去辫子的闻一多,这个十多岁的少年像一名凯旋的战士,一遍遍诉说着他在武昌的见闻,后来他还把看到的情形画作“成套的革命故事,贴得满墙”,仿佛连环画一样。其中一幅画上有个手执小旗振臂高呼的小人,以示拥护共和。

1912年,13岁的闻一多报考清华留美预备学校(清华大学前身)。初试作文题目《多闻阙疑》正好应了他的名字,少年闻一多模仿当年最时髦的梁启超的笔法,作文赢得考官赞许,“以此获选”。北京复试时,闻一多以鄂籍第一名的成绩考取清华,此后10年学子生涯,他都活跃于这所“东方华胄的学府”。

闻一多考入清华时姓名为“闻多”,有同学玩恶作剧,用谐音英文单词“widow”(寡妇)给他乱起绰号,让他颇为不悦,后来好友潘光旦建议他改名“一多”,简单又好听,意味也不差,他从善如流,立刻笑领了。

1914年6月15日,年仅15岁的闻一多发表了他的第一篇论说文《名誉谈》,虽是古文习作,其主旨却贯穿了闻一多的人生:“处百龄之内,居一世之中,倏忽比之白驹,寄寓谓之逆旅……其能存纪念于世界,使体魄逝而精神永存者,惟名而已。”这里的“名”并非今日所谓之名利,闻一多将“名”视作“理想”的同义词,反对知识分子独善其身,提倡读书人献身社会。“惟有此千古不朽之希望,以策其后,故常冒万难而不辞,务达其鹄,以为归宿。古来豪杰之士,恒牺牲其身现存之幸福,数濒危而不悔者,职此故耳。”

聞一多在昆明西仓坡联大宿舍前

青年闻一多胸怀鸿鹄之志,敢于创新、富于幻想、寻求独立。清华求学期间,他热心投入各项校园活动。入学第二年,他就发起“课余补习会”,任副会长,编辑会刊《课余一览》;参与编写反映武昌起义的话剧《革命军》,演出时还扮演了革命党人;17至20岁期间,参与辩论演讲又成了闻一多校园生活的重要内容,这项基本训练与他中年后以巨大热情投入演讲活动不无关联。

“清华学校的教育体制,对闻一多的成长具有重要作用。作为留美预备学校,一切课程设置都服从于留学,所以特别突出西方的教育方法,这就使闻一多比同龄人更早地接触到西方文明。他的许多科学知识和思维方式,与这所学校都有不解之缘。”闻一多之孙、闻立雕之子闻黎明对祖父在清华求学时期的生活作过如许总结。

正常情况下,闻一多在清华应该是八年。当年清华42名入学新生,中等科分一至五年级,“中文以文境之深浅定级次之高下”,列入五年级仅闻一多一人,列入四年级的也不过三人。尽管闻一多中文成绩名列前茅,英文成绩却不尽如人意,入学第二年,他因英文跟不上留了一级,后因闹学潮又留了一级。同班同学罗隆基曾打趣自诩:“‘九年清华,三赶校长。清华是八年制,因闹学潮最后留了一年。”闻一多回应:“那算什么?我在清华前后各留一年,一共十年。”留级本是学生不愿多提的事,但从这些玩笑式的言谈中可以看出清华对闻一多这代人的吸引力。

尽管闻一多是清华学生会成员、辛酉级级会的演说部长,但他并没有出面领导过学潮。“他不善演说,因为他易于激动,在情绪紧张的时候满脸涨得通红,反倒说不出话。学校里闹三次赶校长的风潮,一多都是站在反抗当局的一面,但是他没有出面做领导人。”从梁实秋的回忆来看,闻一多虽是校园活动积极分子,但这个以诗歌和美术闻名的才子,当时未见得对政治真正感兴趣。

“我一生教过的学生不下万人,但真正让我得意的门生,只有四人。”闻一多在清华的国文老师赵瑞侯曾写过一首《梦与清华高等弟子共论文》的古诗,内中有四句意指他教过的四位得意门生。“清华甲第首推罗(罗隆基),其次雍雍闻(闻一多)浦(浦薛凤)何(何浩若)。风雨鸡鸣交谊切,朝阳凤翙颂声和。”跟闻一多并称的这三位同学,后来留美都修了政治学,唯有闻一多选了美术。令人惊讶的是,到20世纪40年代,那三位同学都没有闻一多激进。

铮铮诗骨,挥笔 《满江红》

“天地不仁悲李耳,风雷有意动宣尼——而今十手隆无畏,懔懔能忘天怒时?”

1919年6月,闻一多代表清华学生赴上海参加全国学联大会,其间写下《夜坐风雨雷电交至,懔然赋此》,诗中意境,大约反映了当时青年人对五四运动最普遍的认识,也颇能感受到闻一多的满腔热血和铮铮诗骨。

五四运动发生时,闻一多20岁。5月4日恰逢星期天,由于清华地处京郊,闻一多并没有参加示威游行,火烧赵家楼、痛殴章宗祥等消息,均为4日傍晚进城同学返校后带回的。血气方刚的闻一多听后心绪难平,连夜挥笔抄录了岳飞的《满江红》,于次晨张贴于食堂门口,借以抒怀。

这件事,闻一多在清华求学时从未提过,直到25年后西南联大五四运动纪念会上,他才第一次向人们披露。“我想起那时候的一件呆事,也是表示我文人的积习竟有这样深;‘五四的消息传到了清华,五五(5月5日)早起,清华的食堂门口出现了一张岳飞的《满江红》,就是我在夜里偷偷地贴去的。”

五四运动弄出偌大动静,闻一多凭直觉就知道这是中国历史上一个极为重要的节点,但青年闻一多的呼应方式很特别,也很传统。清华园沸腾是从5月5日这天开始的,接下来整个运动中,闻一多虽在其中“大露头角”,“却不是公开的领袖”。据梁实秋介绍,清华最初的学生领袖是陈长桐,继之是罗隆基,至于闻一多,“则埋头苦干,撰通电,写宣言,制标语,做的是文书的工作”。值得一提的是,在闻一多后来的政治生涯中,无论是留美成立的大江会,还是抗战时诞生的中国民主同盟,同班同学罗隆基都是对闻一多影响最大者之一。

21岁时,闻一多曾对自己易冲动的性格做过检讨,还在日记中写下警语自勉:“自兹铲拔野心,降志雌伏,优游世圃,宽厚岁时,未必不能出人头地。”那时,谁若大胆预言闻一多将来会成为斗士或烈士,清华师生定不以为然,众人的共识是:他会成为诗人、学者和艺术家,因他这方面的天赋确有过人之处。

闻一多自小就对美术充满浓厚兴趣。1919年9月,在美籍艺术教师司达尔女士的影响下,闻一多和杨廷宝、方来等人共同发起清华美术社,组织绘画练习,探讨艺术理论。次年12月,他又和浦薛凤、梁启超建立了研究文学、音乐及各种艺术形式的组织“美司斯”,社名取自缪思女神(Muses)的音译。

五四新文化运动兴起,闻一多开始尝试创作“新诗”。大约在1919年11月,闻一多写下 《雨夜》及《月亮和人》,这被视作他现存最早的新诗。“泪痕满面的曙天,白得可怕,我的梦还是没有做成”(《雨夜》),“灯光灭了;月娥把银潮放进窗子里,射到睡觉的人的双靥上。把他脸上的感情的表象都扫净了,只有那寂静灵幻的天真…… ”(《月亮和人》,后收入《红烛》,改题《睡者》)。闻一多作诗务求“尽美”,不主张诗歌写实,认为真诗都是从“炽烈的幻象”里产生的,“诗是被热烈的情感蒸发了的水气之凝结”。

闻一多第一首印成铅字的诗是《西岸》,写于1920年7月13日,刊登在《清华周刊》第191期,内容是诉说赴美前的困惑,“满天糊着无涯的苦雾,压着满河无期的死睡……没有真,没有美,没有善,更哪里去找光明来!……分明是一道河,有东岸,岂有没个西岸底道理?啊!这东岸底黑暗恰是那西岸底光明底影子。”

五四运动前后,中国社会动荡不已,闻一多的内心情感也跌宕起伏,他的诗歌创作进入第一个高潮,其间还将自己的新诗结成诗集《真我集》。1921年11月,闻一多与梁实秋、顾毓琇等人成立清华文学社,开展新文学创作与评论。在梁实秋的记忆中,“一多作诗的时候拼命作诗,治学的时候拼命治学……可见他自己是全神贯注在艺术里,把人生也当作艺术去处理。”

闻一多在清华早期的课外活动,主要集中在戏剧、美术、文学等方面。五四运动后,在各种社会思潮影响下,闻一多的注意力逐渐转移到与国家前途和命运相关的问题,他还积极参与“丄社”组织的活动,社员“宗教观念的发达”、“改良社会的实行”和“灾区服务的踊跃”体现了“丄社”精神的修养和互助进步。1920年暑假结束后,“丄社”的活动围绕宗教展开,社员中有多名基督信徒,闻一多受其影响,认为美育可以辅进宗教,也接受了洗礼。

青年时期大约是闻一多整个人生中最平和理性的阶段,作为《清华周刊》主要撰稿人,闻一多曾在《<清华周刊>革新的宣言》中开列出批评精神所应遵守的五个条件:鼓勵善良;注重建设;务避激愤;力矫浮夸;删除琐碎。

“诗人应该是一张留声机的片子,钢针一碰着他就响”。因着社会时局和自身境遇骤变,进入中年后,闻一多的性情和思想发生了变化,在他后来不少昂然澎湃的演讲中,激愤似乎成了某种主调。

去国“孤雁”,华夏“红烛”

“不幸的失群的孤客!谁教你抛弃了旧侣,拆散了阵字,流落到这水国的边塞,拼着寸磔的愁肠,泣诉那无边的酸楚?”

1922年7月16日,闻一多与辛酉级同学乘坐提督公司麦金雷总统号海轮,离开上海,缓缓驶向太平洋。这条被闻一多戏称为“海上漂浮的六国饭店”的豪华轮船行驶了17天,在美国西北端港口城市西雅图登岸。8月7日,闻一多辗转抵达芝加哥,进入芝加哥美术学院,开始修习西洋美术的留美生活。

清华毕业后,闻一多一度想放弃留美机会,梁实秋劝他“乘风破浪,一扩眼界”,此话打动了他,才终于成行。但闻一多对中国的悠久文化钟情已久,留美后置身东西方文明的冲撞中,不免激起浪花。

“太阳啊,——神速的金乌——太阳!让我骑着你每日绕行地球一周,也便能天天望见一次家乡!”去国才一个月,闻一多就写下一首《太阳吟》,表达他对故土的强烈思念。“我想的不是狭义的‘家,我想的是中国的山川,中国的草木,中国的鸟兽,中国的屋宇——中国的人。”

闻一多的留美经历不算愉快,因他诗人的心灵极度敏感,民族自尊心又强,看到中国人在外受歧视便怒不可遏。华侨在美国专干粗活累活,那种忍气吞声的情形也刺激了他,《洗衣曲》等诗作便是在那些情境下创作出来的。

清华毕业生陈长桐去理发馆理发,只因是黄种人,理发师不肯伺候,陈长桐为争得基本人权,延请律师对簿公堂,胜诉后事情才有转机。20年后,闻一多回忆这段留学生活,感叹道:“我总算知趣,闭门读书画画,轻易不出去,宁可吃点冷面包,宁可头发留得长一点,少受点冤枉气也好呵!”

闻一多强烈的民族主义情绪使他的留学生涯颇受煎熬,他曾对梁实秋说:“只要回家,便是如郭(沫若)、郁(达夫)诸人在上海打流也可以,君子固贫非病,越穷越浪漫。”

留美之前,聞一多已经成了家,“媒妁之言,父母之命”,他有过挣扎,但最后选择顺从,只提出条件:要让妻子高真入学读书。新婚之日,亲友前来贺喜,迎亲花轿快进家门,闻一多仍端坐书房,身穿长袍,凝神看书。家人只好向宾客解释:“他不能看书,一看书就醉。”众人闻言,个个笑弯了腰。

新文化运动刚兴起时,思想求解放的闻一多,曾给未来岳父去信,要求不要给高真缠足,新婚之夜,当看到妻子是大脚,他紧缩的眉头就舒展开了。尽管这是一桩包办婚姻,但闻一多与妻子日后的感情极其深厚。他热爱家庭,不耐羁旅,留美时曾对梁实秋说:“世上最美妙的音乐享受莫过于在午夜间醒来静听妻室儿女在自己身旁之轻轻的均匀的鼾息声。”

闻一多与音乐家赵沨。1946 年6 月,联大各校复员返平津,购买飞机票需要照片。时友人赵沨有一架照72 张的135 半幅相机,于是闻一多及家人拍了一些照片

1925年5月,闻一多带着振兴国剧的理想提前回国。这是回国后脱掉西装换上长衫的闻一多

1923年《红烛》

1926年《落叶》徐志摩

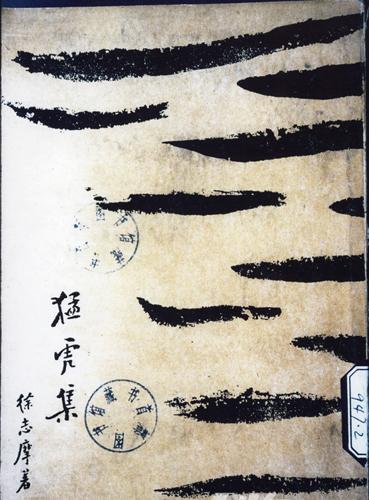

1931年《猛虎集》徐志摩

1922年11月,闻一多评俞平伯诗集的《<冬夜>评论》与梁实秋评康白情诗集的《<草儿>评论》合为《<冬夜><草儿>评论》,作为清华文学社丛书第一次出版,郭沫若读后给予高度评价:“如在沉黑的夜里得见两颗明星。”次年6月,闻一多评郭沫若诗集《女神》的《<女神>之时代精神》与《<女神>之地方色彩》发表,阐述了他对新诗发展方向的理解与意见。

闻一多去美国后,虽然学的是美术专业,但最想做的一件事是尽快出版自己的诗集,他曾给父母去信:“我决定归国后在文学界做生涯,就必须早早做个名声出去以为预备。”

1923年9月,闻一多的诗集 《红烛》由上海泰东图书局出版,了却了他心头一桩大事。为了出版《红烛》,闻一多煞费苦心,留美期间他在经济上颇有负担,曾对父母说:“大概在《红烛》未能出版以前,我省下的钱不能寄回。《红烛》卖的钱同他种著作的收入,统归家中子弟教育费用之用。请家中不要着急,书呆子快要收利钱了!”

《红烛》主要表现游子“天涯涕泪一身遥”的思乡之情和对祖国的眷恋,诗集的出版奠定了闻一多在中国新诗发展史上的地位。他在家信中感喟:“我埋伏了许久,从来在校外的杂志上姓名没有见过一回,忽然就要独立地印出单行本来,这实在是有点离奇,也太大胆一点。但是幸而我的把握拿稳了,书印出来,虽不受普通一般人的欢迎,然而鉴赏我们的人倒真是我们眼里的人。”

“大江”“新月”

1925年5月,闻一多告别了美国,以后再没有回去。

这年6月,闻一多回到北京,与余上沅、陈石孚在西城梯子胡同赁屋而居,他将自己房间墙壁漆成墨色,镶上窄窄的金边,在徐志摩眼中,那是“一个裸体非洲女子手臂上脚踝上套着细金圈似的情调”。闻一多还在一面墙上挖出方形神龛,供着的却是维纳斯雕像,徐志摩形容那雕像在一团墨色衬托下“别饶一种澹远的梦趣”,屋子极小,但因闻一多的布置装饰,人在里面并不觉局促,“带金圈的黑公主有些杀伐气,但她不至于吓瘪你的灵性”,而维纳斯像“免不了几分引诱性,但她决不容许你逾分的妄想”。

闻一多是最早参加新月社活动的人之一,入社只因他对戏剧的爱好及对徐志摩的好感,他在给弟弟闻家驷的一封信中写道:“徐志摩顷自欧洲归来,相见如故,且于戏剧深有兴趣,将来之大帮手也。”

1926年4月,闻一多参与创办《晨报·诗镌》,随后发表《诗的格律》、《死水》等。新诗形式上,闻一多既善于吸收西方诗歌音节体式的长处,又注意保留中国古典诗歌的格律传统,提出一套创造新格律诗的理论,主张新诗应具有“音乐美(音节)”、“绘画美(辞藻)”、“建筑美(节的匀称和句的均齐)”。他所倡导的新格律诗理论和独树一帜的诗歌创作,影响了众多诗人,并形成以他为代表的新格律诗派,在新诗发展史上写下了重要的一页。

1927年,徐志摩在上海筹备新月书店,书店开张之前,闻一多还为开幕纪念册绘制了封面,即“一个女人骑在新月上看书”。新月书店出版《新月月刊》,闻一多任编辑,还发表了不少译诗,并将十四行诗定名为“商籁体”,被学术界沿用至今。1928年1月,闻一多第二部诗集《死水》由新月书店出版。“新月”活动时期,他还为徐志摩的《落叶》和《猛虎集》等先后绘制了封面。

闻一多初回北京,因徐志摩的推荐,谋得国立艺术专门学校的教务长职务,但他待了不到一年就离开,后去了上海,在张君劢创办的吴淞国立政治大学担任训导长。虽然这是个要職,但并不适合闻一多。

闻一多刚回国那几年,对政治抱有不少热情,一度和留法归来主张国家主义的李璜关系很近,称赞他“光风霁月国士无双”。早在留美时期,闻一多和罗隆基等人在美国成立了一个带有政治色彩的团体“大江会”:“本自强不息的精神,持诚恳忠实的态度,取积极协作的方法,以谋国家的改造。”那时的闻一多和罗隆基都是国家主义者,虽然闻一多后来的思想发生变化,但他爱国知识分子的底色一直都没有变。

上个世纪二三十年代,国内学潮迭起,闻一多回国后辗转多所大学任教的经历并不愉快。1928年,武汉大学校长王世杰聘请闻一多任文学院院长兼中文系主任,当时他未及而立之龄,可算春风得意。

闻一多的中国文学研究大约从这一时期开始,昔日他过着诗人那样的自由生活,如今则要沉下心来做研究了。梁实秋说:“这一改变,关系颇大。一多是在开始甩去文学家的那种自由欣赏自由创作的态度,而改取从事考证校订的那种谨严深入的学究精神。作为一个大学的中文教授,也是非如此转变不可的。何况他本来就有在故纸堆里钻研的癖好。”

闻一多早年在清华读书时就对杜甫的律诗非常推崇。1927年到南京第四中央大学任教时,他撰写了杜甫传记的一部分发表在《新月》上。到武汉大学后,他更以一种研究状态投入到对杜甫生平材料的搜集考证上,并由杜诗扩大到对唐诗、楚辞及中国文学史的研究。

然而,闻一多在武汉任教的时间也不长。他的《少陵先生年谱会笺》开始发表时,武大发生学潮,他成为众矢之的。他贴出布告,扬言对于自己的职位如“鹓雏之视腐鼠”,即日挂印而去,校方坚留亦告无效。闻一多离开武汉后来到上海,巧遇当时正在筹备国立青岛大学的杨振声,他邀闻一多去主持国文系,并邀梁实秋去主持外文系。

闻一多在青岛大学只待了两年多时间,却着意培养了两位诗坛俊彦——人称“二家”的臧克家和陈梦家。臧克家报考青岛大学时,国文考试两题选一:1.你为什么要报考青岛大学?2.杂感。臧克家选择第二题,全文是:人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看作幻光,谁便沉入无边的苦海……写完,连标点在内,不过30字。当时考官闻一多给打了98分,再看臧克家的数学:零分,依然录取。臧克家做学生时,诗写得相当老练,最受闻一多赏识;陈梦家则是闻一多从前的学生,闻一多把他请到青岛大学中文系任助教,二人颇为相得。在青岛教书时,闻一多在书桌上将“二家”照片分置左右,他常对好奇的来客说:“我左有梦家,右有克家。”言下不胜得意之至。

闻一多全家合影,左起:闻立鹏、闻一多、闻立鹤、高真、闻 、闻名、赵妈(老保姆)、闻立雕(韦英)

1930年底,徐志摩在上海筹办《诗刊》,数次向闻一多催索诗稿,朋友的几番督促,促成了闻一多的诗作《奇迹》。为了这首长诗,他旷了两堂课,花了四天功夫,但心情很是兴奋,他给好友写信道:“毕竟我是高兴,得意,因为我已证明了这点灵机虽荒了许久没有运用,但还没有生锈”。徐志摩收到诗稿,喜悦之至,“这是一多‘三年不鸣,一鸣惊人的奇迹。”

清华“名士”

1931年秋冬,青岛大学因“九·一八”事变引发学潮,闻一多不赞成学生南下请愿,对学生的过激行为多有批评。校方开除几名学生,闻一多“认为这是‘挥泪斩马谡,不得不尔”,他因此成了学潮中学生攻击的对象。

次年夏天,闻一多因坚持学分淘汰制再次遭到攻击。青岛大学的山石边,激进学生还挂出了刺目标语:“驱逐不学无术的闻一多!”梁实秋回忆:“‘不学无术四个字可以加在一多身上,真是不可思议。”

1932年8月,闻一多离开青岛,重返母校清华园,时年34岁。清华原想聘他为国文系主任,但他鉴于在武汉和青岛两段不愉快的任职经历,婉言谢绝。

彼时,新月社同仁办刊抨击时政,争取人权,动静不小,闻一多却始终保持沉默,几次主要论战,他都是个旁观者。据梁实秋回忆:“一多此际则潜心典籍,绝无旁骛,对于当时政局不稍措意,而且对于实际政治深为厌恶。有一天我和努生(罗隆基)到清华园看潘光旦,顺便当然也到隔壁看一看一多,他对努生不表同情,正颜厉色对他的这位老同学说:‘历来干禄之阶不外二途,一曰正取,一曰逆取。胁肩谄笑,阿世取容,卖身投靠直上者谓之正取;危言耸听,哗众取宠,比周谩侮,希图幸进者谓之逆取。足下盖逆取者也。当时情绪很不愉快。”罗隆基当时的羞忿之态可想而知。

1999 年澳门回归时,闻一多后代二十多人在家中聚会合影。前排成年人左二闻名、左三闻立鹏、左四闻立雕(韦英)、左六闻 图/ 闻丹青

回清华后,闻一多对新诗仍然关注,但已基本搁笔,完全沉迷于古籍乐而忘返。这种痴情,源于他自幼对传统文化的热爱,也和他内心的苦闷矛盾不无关系。闻一多回清华执教有一定压力:当时国文系几位教授(朱自清、俞平伯、陈寅恪、杨树达、刘文典等)都出自北大,且都是著名国学教授,唯有闻一多非中文本科毕业。到清华第二年,他给老友饶孟侃去信倾诉:“我近来最痛苦的是发见了自己的缺限,一种最根本的缺憾——不能适应环境。因为这样,向外发展的路既走不通,我就不能不转向内走。在这向内走的路上,我却得着一个大安慰,因为我证实了自己在这向内的路上,很有发展的希望。因为不能向外走而逼得我把向内的路走通了,这也可说是塞翁失马,是福而非祸。”

信中,闻一多踌躇满志地谈了自己宏大的学术研究计划:列出《毛诗字典》《楚辞校议》《全唐诗校勘记》《全唐诗补编》《全唐诗人小传订补》《全唐诗人生卒年考 附考证》《杜诗新注》《杜甫(传记)》八大课题。事实证明,闻一多“向内”的路果然越走越宽,在清华的这段日子,他的学术研究硕果累累。冯友兰与叶公超后來谈起当代文人,都认为“由学西洋文学而转入中国文学,一多是当时的唯一的成功者”。

在清华时,闻一多月薪为三百四十块大洋,新南院住宅宽敞,共有14个房间。与少时相比,他最深的人生经验是对经济有了新的认识。在给饶孟侃的信中,闻一多实话实说道:“我以数年来的经验劝告你,除努力学问外,第一件大事是努力撙钱。”

生活宽裕,不忧匮乏,闻一多的学问与时俱进,他的名士气也遐迩闻名。据学生赵俪生的描述:“七点钟,电灯已经来了,闻先生高梳着他那浓厚的黑发,架着银边眼镜,穿着黑色的长衫,抱着他那数年来钻研所得的大叠大叠的手抄稿本,像一位道士样地昂然走进教室里来。当同学们乱七八糟地起立致敬又复坐下之后,他也坐下了;但并不立即开讲,却慢条斯理地掏出自己的纸烟匣,打开来,对着学生露出他那洁白的牙齿作蔼然地一笑,问道:‘哪位吸?学生们笑了,自然并没有谁坦真地接受这gentleman(绅士)风味的礼让。于是,闻先生自己擦火吸了一支,使一阵烟雾在电灯光下更浓重了他道士般神秘的面容。于是,像念‘坐场诗一样,他搭着极其迂缓的腔调念道:‘痛—饮—酒—,熟读—离骚—,方得为真—名—士!这样地,他便开讲起来。显然,他像旧中国的许多旧名士一样,在夜间比在上午讲得精彩,这也就是他为什么不惮其烦向注册课交涉把上午的课移到黄昏以后的理由。有时,讲到兴致盎然时,他会把时间延长下去,直到‘月出皎兮的时候,这才在‘凉露霏霏沾衣中回到他的新南院住宅。”

清华可谓闻一多的精神家园,在他的一生中,早年读书在此了解世界大势,萌生了民主思想;青年回校执教,他在学术上获得丰收,民主精神又在此成熟。抗战前,闻一多度过了一生中最安定最充实的一段时光,他潜心治学,多有创获,自命清流,与世无争。

但局势突变,抗战的爆发,打破了闻一多在清华平静安详的生活。七七卢沟桥事变后,他携家带口匆匆离开北平,加入逃难者的行列。7月19日,臧克家与闻一多意外地在北平火车站相遇。当臧克家看到老师只带了点随身物品,惊讶地问道:“闻先生那些书籍呢?”闻一多感慨地说:“只带了一点重要稿件。国家的土地一大片一大片地丢掉,几本破书算得了什么!”臧克家听后很难过。火车在天津换车,旅客蜂拥而上,就像沉在水里争着要找个把手似的。臧克家因为年轻,从窗子里爬了进去。闻一多则凭“红帽子”(搬运夫)帮忙,全家安然登上了车。上车后,闻一多一下子给了那个搬运夫五元一张的钞票。在德州,臧克家辞别老师,下了这趟列车。此后,他们再也没有相见。

西南联大的“斗士”

抗战爆发后,北大、清华、南开三校合并,受命南迁,起初挂牌为长沙临时大学,后挂牌为西南联合大学。闻一多接到梅贻琦校长的书信,立刻放弃休假,回到长沙临大。

1937年11月,清华文学院又迁至南岳衡山,跟先前北平的优渥生活相比,闻一多在此备尝艰辛,他在给妻子的书信中提到:“原来希望到南岳来,饮食可以好点,谁知比长沙还不如。还是一天喝不到一次真正的开茶。至于饭菜,真是出生以来没有尝过的。饭里满是沙,肉是臭的,蔬菜大半是奇奇怪怪的树根草叶一类的东西。一桌八个人共吃四个荷包蛋,而且不是每天都有的。”

闻一多在南岳待了近三个月后回到长沙,又在武汉见了老友顾毓琇,当时顾在汉口国民政府教育部担任教育部次长,他邀请闻一多留在武汉,为正在组建的战时教育问题研究委员会工作,为此还带闻一多去了武汉最好的饭馆。这份职务将有很好的收入,但闻一多拒绝了,“说今生不愿做官,也不愿离开清华”,由于这个决定,闻一多还与妻子闹了不小的别扭。

南京失守,武汉临危,长沙临大西迁昆明。1938年2月,闻一多加入“湘黔滇旅行团”,徒步68天,从长沙走到了昆明。在这个浩荡前行的师生旅行大军中共五位教授,其中两人中途退出,闻一多抵达昆明后,人人表示惊讶。从长沙出发时,杨振声说笑道:“一多加入旅行团,应该带一具棺材走。”闻一多到昆明见到杨振声后诙谐道:“假使我这次真带了棺材,现在就可以送给你了。”

关于这次长途跋涉,身为名教授的闻一多本可以搭乘车船经河内转至昆明,但他的态度颇为严肃:“国难期间,走几千里路算不了受罪,再者我在15岁以前,受着古老家庭的束缚,以后在清华读书,出国留学。回国后一直在各大城市教大学,过的是假洋鬼子的生活,和广大的山区农村隔绝了,特别是祖国的大西南是什么样子,更无从知道。虽然是一个中国人,而对于中国社会及人民生活,知道的很少,真是醉生梦死呀!国难当头,应该认识认识祖国了!”

此时的闻一多才40岁,外表却显老态:脸庞清瘦,额上刻着几条深长皱纹,头发乱蓬蓬的,有学生以为他已上了50岁。闻一多心境倒也开朗,行程数千里跋涉至云南,途中他拿起搁置已久的画笔,画了五十多幅写生,在给妻子的信中,他庆幸自己体质较以往更强健了,还颇为自得地提了下自己蓄起的美髯,“这次临大到昆明,搬出好几个大胡子,但大家都说只我和冯芝生的最美。”