闽西永定土楼的病害调查与保护对策

胡飞 钟志良

摘 要:永定土楼作为福建地区最具代表性的土楼建筑,见证了客家先民的生活与智慧。永定土楼被成功列入世界文化遗产后,更加深受世界各地游客的青睐,但土楼建筑的本体保护却一直被忽视。通过对永定地区部分土楼的实地考察,发现土楼的夯土墙存在裂隙、剥蚀、风化、墙皮起翘、脱落等病害,木质构件则出现开裂、变形、腐蚀糟朽、虫蛀等病害,结合夯土墙、木质文物的保护方法,并针对永定土楼的病害类型及其所处环境,提出了相对应的保护措施,为将来闽西永定土楼的科学保护提供基础资料。

关键词:永定土楼;病害调查;保护对策

福建土楼是东方文明的一颗明珠,是世界上独一无二的山区大型夯土民居建筑,是中国古建筑的一朵奇葩。它以历史悠久、风格独特、规模宏大、结构奇巧、功能齐全及内涵丰富等特点屹立于世界民居建筑艺术之林,具有极高的历史、艺术和科学价值[1]。福建土楼见证了福建地区客家先民艰辛创业过程中的生存智慧,再现了东方血缘伦理关系和聚族而居的民族传统文化。

福建土楼源于客家,根在永定。永定土楼位于福建省龙岩市永定区,永定是福建拥有最多土楼的纯客家县,主要集中在初溪、洪坑、高北3个片区,发现土楼有23000多座,其中有著名的圆楼360座、方楼10000多座[2]。每一座单体的土楼都因其独特奇异的审美客体而散发着艺术魅力,而土楼群则与周边的青山、绿水、梯田融为一体,勾勒出一幅神奇古朴、美丽动人的画卷。土楼依山而建,合理布局,巧妙利用了山间狭小的平地和当地的生土、木材、鹅卵石等建筑材料,浑然天成,适应聚族而居的生活和防御的要求。永定客家土楼是矗立在大地上的鲜活档案和厚重史书,它记录了闽西客家先民从宋元至民国时期的经济、文化及社会的发展与变迁,并对我国生土建筑艺术的传承与创新发挥着极其重要的作用[3]。

近些年,国内学者大多从文化史、建筑史、生态博物馆及旅游开发等方面来研究与宣传永定土楼[4~7],提升了土楼的社会影响力,改善了当地居民的经济收入。由于土楼年久失修,墙体倒塌事故也常有发生,但科学的病害调查、评价及分析等保护工作开展甚少,使得永定土楼的保护与管理工作存在缺环。本文试从文物保护的角度,对永定客家土楼进行实地考察,统计土楼的病害类型与病害程度,并结合土楼所处环境提出保护对策,以期当地政府的保管部门将来能对土楼进行有效的科学保护。

1 闽西永定的环境调查

永定客家土楼大部分分布在山地、丘陵等山间谷地,或呈串珠状分布于溪河两岸,一是可以接近水源,二可以就地取材。土楼主要以生土、木料为建筑材料,用人工夯筑墙身,墙内加杉木杆、竹片作筋骨,有些甚至用糯米饭、红糖作砌基浆料[8][9],其短期坚硬度不亚于钢筋混凝土。但土楼毕竟是生土建筑,加之年久失修,墙内的杉木杆、竹片及糯米饭、红糖灰浆都会因年久失效而降低墙体的承载力。

导致土楼的夯土墙体与木质构件发生病变的自然因素主要有两类:一是剧烈的自然灾害,如地震、洪水、泥石流、滑坡等;二是酸雨、温湿度、盐碱运动、白蚁、微生物等自然因素造成的破坏,这些虽然不像自然灾害那样来势汹涌,却日复一日、年复一年的侵蚀土楼。同时原居民对土楼内部、外部结构的改造及无保护的废弃,加剧了土楼的损坏,甚至倒塌。

永定县(区)地处博平岭山脉和玳瑁山山脉地带,地势东北高、西南低。全境群山起伏,大致以永定河为界,分东、西两大部分,东部是博平岭山脉向西南延伸的中低山,西部是玳瑁山山脉的中低山。这两条山脉分别从新罗区的小池及适中进入虎岗与培丰、龙潭后,向南、东南和西南方向延伸,沿着永定河、金丰溪、黄潭河及汀江下游两岸倾斜,分别形成三种地貌环境,有中山区和低中山区(约占40%)、丘陵(约占15%)及河谷盆地和山间盆地(约占45%)。永定县(区)水系也较发达,降雨多集中在春、夏季,大雨、暴雨发生的几率大,削坡建房、修建道路、开山造田等人类活动都是造成边坡不稳定的因素,易诱发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害[10]。永定土楼大多依山而建,若遇持续强降水极易受崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的威胁。

永定县(区)位于福建省西南部龙岩市,北纬24°23″—25°06″,东经116°25″—117°05″,地处亚热带海洋性季风气候,夏长而不酷热,冬短而无严寒,雨量相对集中,年平均降水量达1606.9毫米。暴雨是永定县的主要气象灾害之一,常因暴雨来势凶猛、降水强度大、时段集中,而引發洪涝、泥石流及山体滑坡等地质灾害。从季节分布来看,首先是占全年暴雨降水量比例最高的是5月、6月的梅雨季,占全年暴雨降水量的42.1%;其次是7~9月的台风季,占全年暴雨的30.8%;再次就是3月、4月的春雨期,占19.5%,而10月至次年2月的秋冬季节最少,仅占5.6%。1971—2010年的40年里永定县出现日雨量≥50毫米暴雨共197天,年平均出现暴雨日数为4.92天[11]。

永定土楼是客家人的传统民居,随着工业化、城镇化的快速发展,生产方式与生活习惯也随之改变,客家土楼也日益不能满足现代原居民的生活要求,如排水设施、厕所、厨房、电器等新需求造成居民对土楼进行重新改造,改变土楼的局部结构与整体造型。同时,年轻一代深受城市文化的影响,不太愿意接受聚族而居的居住方式,纷纷迁往城市或重建独栋新楼居住,使得土楼因无人照料而逐渐废弃,甚至倒塌。

2 闽西永定土楼的病害调查

闽西永定土楼分布广、数量多。本课题组未对永定县(区)境内所有的土楼进行实地调查,主要是以永定县(区)的初溪、高北、洪坑三个土楼群为调查对象,通过肉眼观察、文字记录及摄影等手段,发现这些土楼主要存在墙体开裂、雨蚀、自然风化作用,还有墙皮的起翘与脱落,以及木质构件的开裂变形、腐蚀糟朽、虫蛀和人为破坏。

2.1 墙体开裂、剥蚀与风化

土楼主要采用传统的夯土营造技艺,是利用未经焙烧的按一定比例的砂质黏土和粘质砂土拌合而成的泥土,以夹墙板夯筑墙体(少数以土坯砖砌墙)、柱梁等构架,全部采用木料的楼屋。由于永定地处亚热带海洋性季风气候,夏季高温多雨,冬季温和湿润,年降水量一般在1600毫米以上,风蚀、雨蚀、干湿交替、冻融胀缩及自身荷载等因素造成夯土墙表面出现深浅、大小不一的裂隙。裂隙不断发展,会逐渐延伸,降低夯土墙的强度,极易造成墙体的大面积开裂,甚至坍塌。

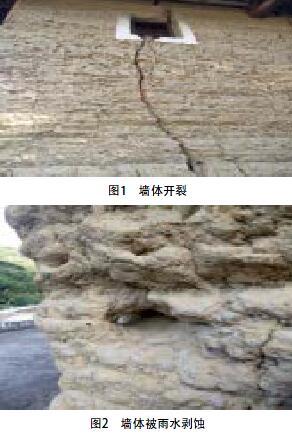

永定土楼夯土墙一般较为坚硬,又有2~3米的屋檐保护,通常不会遭受雨水侵蚀,但永定土楼受亚热带海洋性季风气候的影响,降水集中且丰富,平均风速最大能够达到60米每秒,有时还会出现8级大风或台风,雨水借助风力会对土楼墙体进行侵蚀,短时间不会对墙体产生影响,但经历数百年的侵蚀则会让墙体开裂、剥蚀及自然风化。经实地调查发现夯土墙存在三种形式的病害:一是夯土墙在夯筑成型后,墙体干化过程中的自然收缩而引起开裂。这类干缩裂缝普遍存在于夯土墙表面,但这些裂隙深度较浅、宽度较窄、长度较短,一般不会直接影响土楼夯土墙的承重作用;二是墙体的自身荷载而产生的裂隙(图1),这类裂隙深度较深,一般呈竖向开裂,多发生在木梁与墙体交接处或墙体门窗开口的四角处,这些裂隙会严重影响夯土墙的承载力,裂隙严重者甚至会导致夯土墙坍塌;三是由于长期受风雨侵蚀,加之频繁的干湿交替,夯土墙的中下部(一般为墙体底部的1/3处)会出现沙土流失、凹凸不平(图2),并呈现出蜂窝状或鳞片状。

2.2 墙皮起翘与脱落

土楼墙体有用石灰涂抹,既可以增强墙面的硬度,又可以防止墙灰脱落,还可以增添墙面的美观。调查发现土楼的二楼楼道旁经常会出现墙皮的起翘与脱落,这可能与楼内居民的生活习惯有关。土楼像是一个功能齐全的小社会,现代土楼内建有厨房、烟囱等基础设施,尤其以前使用木材作为燃料进行做饭,产生的大量浓烟就会污染墙面。同时墙面又经常遭受高温炊烟的烘烤,加之空气湿度较大,墙面不停地经受热胀冷缩、干湿交替,长此以往,就会出现墙面墙皮的起翘(图3)与脱落(图4),不仅影响土楼的整体美观,还会降低墙体的硬度。

2.3 木质构件的开裂与变形

土楼内的木结构材料是土楼的重要组成部分,也是土楼文化的重要载体。古人建造土楼一般就地选用杉木,通过工具使杉木去皮,再经过烟熏降低木材的含水率,防止杉木的变形和开裂,提高力学强度,改善使用性能,还能预防杉木腐朽变质,延长杉木的使用寿命[12]。

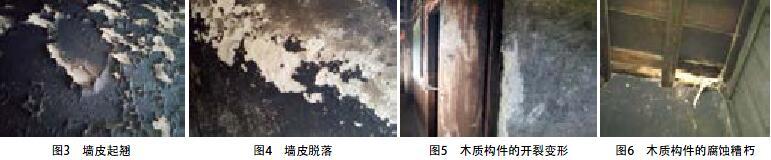

經调查发现土楼的夯土墙体和木构件的榫卯结合形式较为结实,但可能由于年代久远,又受雨水、光照、木腐菌、白蚁等自然因素的影响,木柱、梁及其他木质构件在负荷过大或易受潮的部位多发生开裂、变形(图5)。土楼中木质构件受潮或者光照不均匀易引发木材开裂、变形,不仅降低了木材的强度、硬度,还改变了木材的外形。同时,木材表面的裂缝也为霉菌和害虫提供了有利的生存场所,加速了木材的生物腐蚀,严重影响木材的使用寿命。

另外,土楼里的居民长期在杉木板上走动,对楼板、楼梯踏板造成严重磨损。当地政府又积极开发旅游业,国内外游客纷至沓来,对土楼里的楼板、楼梯踏板及其他木质构件也不免造成损伤。

2.4 木质构件的生物病害

木材是由植物细胞所构成的,细胞腔内的原生质在细胞形成之后一定时期就会消失,剩下细胞壁构成木材的主体,它的主要化学成分是纤维素、半纤维素和木质素[13]。木材的有机纤维质地具有亲水性,吸收水分会膨胀,失去水分则会收缩,故而环境湿度对木质构件的影响较大,环境温湿度的忽高忽低对它们的破坏就更大。高温高湿环境也有利于霉菌和害虫的生长和繁殖,木质构件极易遭到有害生物的侵蚀[14]。永定土楼中木质构件上发现有木腐菌、白蚁、钻孔虫(土蜂)、老鼠、鸟类等造成的生物病害,其中以木腐菌和白蚁危害最大(图6)。本次调查发现这类病害主要分布在与地面接触的木柱子、与屋顶接触的梁及暴露在外的其他木质构件。木质构件的微生物腐蚀与虫蛀是一种潜在病害,有的木质构件虽外貌未见明显变化,但已出现中空,失去了原有的承载作用,如不及时采取加固措施,任其继续发展,很可能会导致木质构件的断裂,甚至出现严重的坍塌事故。调查发现土楼中木质构件腐蚀最为严重的当属与地面接触的木柱,急需采取加固措施予以保护。

2.5 人为破坏

永定土楼建造历史悠久,又是客家人的生活住宅。伴随工业化、城镇化的发展,农村的生活面貌也得到进一步改善,以往的生活、居住方式也逐渐被人们所抛弃。不少原住民为了能有良好居住环境,自行对土楼进行了局部改造(图7),或直接搬迁至新建的混凝土楼房(图8)来满足日益增长的生活需求。

现代生活中所需的自来水、厕所、厨房、电器及采光等方面在土楼里都受到各方面条件的限制,迫使一些原住民在土楼的原有结构上进行改建,如增建厨房、厕所、私拉电线、扩大窗户及搭建饲养棚等,在一定程度上影响了土楼的内部结构与整体造型。更有甚者直接搬出土楼,住进土楼附近现代建造的楼房,对以前的土楼也未进行有效的修缮、保护与管理,加速了土楼的废弃,甚至倒塌。

3 闽西永定土楼的保护措施

结合永定土楼的病害情况和周边环境,特制定以下保护措施,以供当地政府的保管部门参考。

3.1 墙体、木质构件的灌浆加固

土楼夯土墙由于面积比较大,又直接与大地相连,受光照、温湿度变化、雨水、可溶性盐、气体污染物、霉菌及动物等外在环境的影响,造成夯土墙体出现裂隙、剥落和自然风化,直接影响土楼的稳定性和安全性。

土楼夯土墙体上的干缩裂隙,一般选用聚合物水泥膏、防渗透的化学剂进行表面涂抹,维持墙面的耐久性、防水性即可。对于夯土墙体的荷载裂隙,一般选用防尘、防震、防有害气体侵蚀和兼具较好透气性、憎水性、抗菌防霉的加固剂,如有机硅—丙烯酸酯—环氧树脂有机/无机杂化材料等,将加固剂常压灌注入裂隙进行填充、黏结及加固。这种材料已初步应用到金沙土遗址的室内重塑土保护和现场保护,具有良好的加固保护效果[15]。

夯土墙易受空气中有害气体、风、雨、温湿度变化、溶盐的溶解收缩和结晶膨胀、冻融作用等多种因素的侵蚀与破坏,特别是暴雨侵蚀易使夯土崩解、松散、力学强度降低而剥蚀。对于夯土墙被雨水侵蚀而剥落的地方,可使用传统糯米砂浆对剥蚀地方进行填充、加固[16][17],干燥后再喷涂具有憎水性的防水材料。

土楼的木质构件受自身荷载、霉菌腐蚀、害虫蛀蚀的作用,易导致接触地面的柱根糟朽。一般糟朽高度不超过柱高1/4时,先将糟朽部分剔除,在根据剩余完好部分选择适合的榫卯式样进行墩接。有的柱子虽表面比较完整,但柱子内部已被蛀蚀中空,出现柱子难以支撑的情况,要及时利用不饱和聚酯树脂(307-2型)、过氧化环己酮浆、荼酸钴苯乙烯液、石英粉混合组成的加固材料(质量比为100:4:3:100)对中空部分进行灌浆加固。对于土楼中大梁裂纹长度小于梁长一半,深度不超过梁宽1/4时,只需加2~3道铁箍加固以防继续开裂即可;而对于梁劈裂长度虽超过梁长一半,深度超过梁宽1/4时,但没有严重糟朽或垂直断裂,可先用环氧树脂灌注加固,然后再加铁箍加固;要是大梁底部断裂致使承受拉力减弱,超过允许应力20%以上时,应更换新的大梁[18]。

3.2 夯土墙的防水保护

永定县(区)地处福建西南部,受亚热带海洋性季风气候的影响,常年雨水丰富,甚至经常会出现暴雨、台风天气,土楼的夯土墙表面极易遭到雨水冲刷而发生严重的沙土流失,甚至崩解,且由于干湿交替、冻融胀缩及自身荷载等因素使墙体表面会产生深浅、大小不一的裂隙。因此,除了对已被侵蚀部位重新灌浆加固之外,还需要使用防水材料对土楼夯土墙进行涂刷,以确保夯土墙不再受雨水的冲刷。

土楼墙体高大,一般不易架设夯土墙的防水设施,也会影响土楼的外观。为了不改变夯土墙的外貌,一般建议使用喷涂防水材料,如TM—10(甲基硅树脂)[19]、WD—10(长链硅烷)[20],使夯土墙表面具有憎水性能,防止墙体的进一步风蚀、雨蚀及自然风化。

3.3 木质构件的防霉防腐与虫害防治

永定土楼的木质构件多以杉木为主,木材本身是微生物的良好养料,木质纤维吸水后发生水解,纤维素含量大大降低,并水解为木质素、糖类,更容易被微生物吸收。相对湿度超过65%,霉菌就会快速生长繁衍,温度为25~30摄氏度、相对湿度80%~95%是霉菌最适宜的繁殖條件。当地的气候环境温暖湿润,平均温度在25~29摄氏度,平均相对湿度在81%左右,有利于微生物的生长繁衍。本文未对土楼木质构建的微生物菌群进行分析,但根据南方地区的木材微生物菌群的调查报告[21],发现温暖潮湿地区的木材主要受木腐菌的损害,木腐菌大致可分为变色菌、褐腐菌、白腐菌、软腐菌等几类。变色菌主要以木材薄壁细胞组织内的糖类和淀粉为营养物质,破坏木材细胞壁,一般在短时间内不会影响木材的力学强度,但如果长期腐蚀也会引起木材软腐。褐腐菌分解木材多糖,使腐朽木材呈褐色,易产生纵横向的裂纹,降低木材的密度和强度。白腐菌同时分解多糖和木质素,使木材呈白色海绵状或蜂窝状,表面凹凸不平,粗糙断裂。软腐菌分解细胞壁中的多糖,能使细胞壁形成空腔。其他细菌对木材的损害会比木腐菌轻,但也会使木材变色。除了微生物病害,还出现了白蚁、钻孔虫(土蜂)、老鼠、鸟类等对土楼木质构件的直接或间接损害。

为防止土楼中木质构件继续糟朽,可在加固剂中加入防霉防腐剂,也可以在加固后,在表面封护剂中加入防霉防腐剂,使木质构件表面形成一个防霉防腐层。木质构件的防霉防腐剂一般使用“霉敌”、BM木质构件防霉防腐剂及苯并咪唑—2—氨基甲酸甲酯防腐防霉杀菌剂(又叫多菌灵),以达到防霉防菌的目的。对木质构件危害最大的白蚁和钻孔虫,一般采用氯丹、七氯、微生物疫苗白蚁灭杀剂及杂酚油白蚁灭杀剂[22]。

3.4 加强居民对土楼的保护意识

永定土楼一直是当地客家人居住的房屋,为了减少原居民对土楼的人为破坏,需要当地政府的管理部门加大文化遗产保护政策的宣传,使居民认识到土楼是客家人宝贵的历史文化遗产,是弘扬和传承客家文化的“活化石”,提高居民对土楼的认知感与自豪感。当地政府在宣传土楼的历史、科学及艺术价值的同时,也要切实关注原居民的居住环境。圆形或方形土楼总有一半是西北朝向,房间进深有限,炎夏的阳光直逼室内;每户之间仅有一层薄板分隔,毫无隐私可言;土楼内没有厕所,尿桶被敞开放置于过道上;院子中间还会饲养鸡、鸭、猪、狗等家畜,加上排水设施落后,厨房和洗涤用水常常会释放难闻的味道[23]。土楼是客家人的生活居所,一座或一群没有客家人居住的土楼只是一份客家人留下来的历史遗产,而只有当地客家人居住在土楼里,土楼才会被激活成客家文化的“活化石”。要想真正做到原居民对土楼的保护与管理,除了加强对土楼的保护政策与历史价值的宣传以外,还要从文化遗产保护、文物保护的角度去切实改善土楼的居住环境,增设厨房、卫生设施,改造电路,增加上下水管道,让居民从内心愿意去居住、爱护、管理及宣扬客家土楼。

同时,还要协调好土楼的本体保护、旅游开发与科学研究三者之间的关系,落实当地县、乡、村党委负责制,对于被包围、被废弃、被破坏的土楼,应尽量恢复本体原貌与整体布局,土楼周围的现代建筑规划要充分考虑土楼的本体安全和传统村落的人文景观。要积极鼓励、吸引更多学者对土楼进行各方面的科学研究,深入发掘土楼背后的人文科学价值,实现土楼的文化效益、经济效益和科学效益相结合。

4 结语

土楼作为客家人宝贵的历史文化遗存,具有重要的历史、科学和艺术价值,是弘扬和传承客家文化的“活化石”。对永定初溪、高北、洪坑三处土楼群的病害调查结果显示,土楼夯土墙出现裂隙、粉状剥落、自然风化,墙皮出现起翘、脱落,木质构件发生开裂、变形,并伴有霉菌、蛀虫及老鼠等生物病害,严重影响土楼的本体安全和艺术价值。原居民对土楼的改造与废弃也在一定程度上威胁土楼的安全稳定性。

结合永定土楼的病害特征和当地潮湿多雨的气候环境,建议对夯土墙采取必要的灌浆加固、防水封护,对木质构件采取加固、防腐、防霉、防虫处理。同时,为了加强原居民对土楼的爱护,除了加强文化遗产保护政策与土楼文化价值的宣传工作外,还应将原居民的居住环境改造与土楼保护相结合,从文化遗产保护的角度切实地改善土楼原居民的居住环境,提升原居民对土楼的认知感和自豪感。

参考文献

[1]黄汉民.福建土楼探秘[J].中国文化遗产,2005(1):8-29.

[2]胡大新.永定客家土楼[J].中国文化遗产,2005(1):30-41.

[3]杨宝,宁倩.传统生土民居建筑遗产保护对策——浅议福建永定客家土楼的保护[J].华中建筑,2007(10):162-165.

[4]丘恒兴.客家人与客家文化[M].北京:中国国际广播出版社,2011.

[5]张昉.土楼建筑与文化[J].中外建筑,2006(6):50-51.

[6]曾启鸿,袁书琪.永定土楼生态博物馆建设构想[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2008(3):86-91.

[7]陈绍锋.永定县旅游资源及其开发利用[J].亚热带资源与环境学报,1999(1):4.

[8]上善,温志宏.闽西永定土楼——客家人的方圆世界[J].世界博览(看中国),2007(2):77-79.

[9]林成博.舌尖上的古建材料[J].大众考古,2017(1):76-79.

[10]李伦,张卫.永定县典型地质灾害成因分析与防治建议[J].安全与环境工程,2011(2):5-9.

[11]张惠莲,杨强华.永定县暴雨气候特征分析[J].福建气象,2013(2):24-28.

[12]赖惟永,苏秀琴,林乙煌.福建土楼木结构材料现状的初步研究——以永定客家土楼民俗文化村景区的部分土楼为例[J].广东建材,2010(8).

[13][18][22]王惠贞.文物保護学[M].北京:文物出版社,2009.

[14]郑利平,席周宽,武仙竹,等.重庆地区馆藏木质文物病害调查与保护[J].重庆师范大学学报(哲学社会科学版),2008(6):80-86.

[15]袁传勋.土遗址保护材料综述[J].敦煌研究,2002(6):103-105.

[16]杨福巍,张秉坚,潘昌初,等.以糯米灰浆为代表的传统灰浆——中国古代的重大发明之一[J].中国科学E辑:技术科学,2009(1):1-7.

[17]安静平,魏国锋.歙县石坊的病害调查和保护对策[J].南方文物,2013(4):168-172.

[19]郭庆中.有机硅氟建筑防水防尘材料的研究与开发[R].广州:中山大学博士后研究工作报告,2007.

[20]王朝勋.沿海地区夯土长城防风化保护研究——以山海关长城为例[D].北京:北京大学,2005.

[21]兰云龙.浙南主要针叶树木腐菌调查初报[J].中国森林病虫通讯,1990(2):29-32.

[23]葛剑雄.土楼保护利用莫丢了“土气”[N].东方早报,2008-07-10.

【作者简介】胡飞(1985—),男,讲师,理学博士,研究方向:科技考古与文化遗产保护。

【基金项目】钟志良(1994—),男,本科,历史学学士,研究方向:文化遗产保护。

【基金项目】本文得到中央高校基本科研业务费专项资金项目(CSY19040)、湖北省区域历史文化研究中心中南民族大学基地课题(PJW130031910)资助。