海绵城市规划政策及建设适宜措施研究

王春晓 覃诗语 谢晓欢*

1 研究背景

自20世纪50年代至今,中国城市水灾呈持续上升趋势,洪涝灾害对城市构成了严重威胁[1]。2013年12月12日,习近平总书记在《中央城镇化工作会议》的讲话中强调:“提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来,优先考虑更多利用自然力量排水,建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市”[2]。政策的制定能够有效推动海绵城市的建设进程,而专业人士的建设意愿也直接影响政策的制定。因此,海绵城市在推动过程中有必要借鉴相关专业从业者的观点与意愿,强化宣传和建设。

1.1 国内外海绵城市概念与政策发展

国外的雨洪模式依据区域社会经济的差异性分为不同的类别。英国的可持续城市排水系统模式(sustainable urban drainage system,简称SUDS)重点解决城市雨洪问题[3-4];澳大利亚的水敏感城市设计(water sensitive urban design,简称WSUD)运用综合性手段,进一步关注污水与供水问题[5];新西兰的低影响雨水体系(low impact urban design and development,简称LIUDD)强调通过水污管理手段降低环境影响[6];美国西雅图公共设施低影响开发项目(Seattle public utilities' low impact development (LID) program)则是建设以生态系统为基础,以源头控制为导向持续发展的雨洪管理体系[7-8]。虽然各雨洪管理体系存在差异,但总体上都是通过对雨污水的深度管理来降低环境影响。

中国的“海绵城市”理念在借鉴其雨污管理思路与技术后,结合低影响开发与绿色基础设施建设重点考虑生态性发展[9-10],通过自然渗透分散地表径流,生物路径净化水质,集中蓄水,加强雨水回用。从2010年至今,中国的城市水网建设历经了从整体性的防洪到针对性的生态水网建设的转变(图1)[11-14]。其中,在后期的海绵城市建设概念目标中,将国家政策性的海绵城市建设分为新建城区的建设和旧改区域的建设:以目标为导向,进行局部的海绵体综合设计;以综合治理为导向,整改老旧水网、净化污染水体、创设绿色生态环境。然而政策性的措施只是宏观上的引导,真正的实施还须加强宣传,增强公众参与,促使其在自身环境建设角度下将海绵城市利益最大化,使利益相关者在政府财政支持下最大程度地发挥自身的效能[15]。

1.2 国内外研究现状

目前针对海绵城市的文献研究多集中在建设技术手段,如车生泉和孙芳等对海绵城市建设的实施手段研究[16-17],而关于公众参与的部分探讨较少。在建造技术进步的同时,专业的反馈及公众的参与也不可忽视,有效的公众支持能更好地推动政策的制定[18]。近几年,部分学者针对公众参与推动海绵城市政策的实施展开了研究,例如晏翼琨通过调研发现,在水环境保护的过程中缺乏切实可行的公众参与[19],而有效的公众参与和宣传可以增加对海绵城市的了解,从而更好地推动海绵城市建设[20-21];Brodnik等同样认为具有典型代表性的机构企业家作为公众参与的一部分,在指导城市雨洪管理上发挥着重要作用[22]。Deutsch等也强调城市雨水管理的利益相关者作为公众参与的一部分对雨洪管理的建设作用[23]。从整体上看现有研究虽然逐步开始探讨公众参与和雨洪建设的相关性,但对于专业人士的参与和推动研究不足,而专业人士是推动海绵城市建设的有效助力,如何强化专业人士的认同感与拥护行为是海绵城市建设中亟待解决的问题。

其次对于建设措施的适宜性选择应依据生物特性、社会经济以及城市形态分布条件的差异[24-27],来制定适宜的评价实践指南[28]。现有研究大多通过软件模拟对城市建成区以及建设扩张区进行适宜性分析,从而重点探讨生物特性与城市形态特征2项条件的差异,例如黄敬军、汤鹏、曹万春等提出通过区域地质条件的差异以及MCR模型和ArcGIS的空间分析来区分海绵城市建设的适宜程度[29-31]。Qin等通过软件模拟比较洪峰径流下3种建设措施的性能,从而找寻区域雨洪环境下的最佳建设手段[32]。Barrett等则是通过对比BMP数据库中的现存数据,来了解BMP建设措施上的性能差异,从而进行适宜性选择[33]。目前与海绵城市相关的不同专业在研究建设措施时侧重点各有不同:给排水专业的研究多基于区域水文地质特征和海绵建设条件,侧重于总径流控制;建筑师则主要研究建筑及其周边的雨水径流控制;风景园林及城市规划专业多基于生态系统服务、绿地布局等要素进行研究,强调绿色基础设施的作用。

一方面,现阶段区域海绵城市建设措施的选择多以技术手段为支撑,缺乏专业人士对不同项目的直观评价。另一方面,现有文献的适宜性分析多基于特定的区域位置,而对华南地区的适宜性建设缺乏针对性。因此在本文中对比不同国家的雨洪建设评价标准,以及中国不同城市的建设措施差异性选择,立足原有分析技术与华南地区区位条件,强化专业人士意见,通过问卷调研找到基于专业人士评价的高适宜性建设措施。

2 研究方法

本文的研究重点是华南地区。华南地区地处于亚热带气候,降雨充沛,现有城市雨洪问题较为严重,在2016年中央提出的海绵城市建设试点城市里,华南地区的深圳、珠海均在其中。因而研究华南地区的海绵城市建设具有政治与区域基础。本文着重调研华南地区的海绵城市建设,以期为华南地区的海绵城市发展提供建设性指导。

主要针对从事海绵城市相关专业的技术人员,通过问卷对其认知程度进行量化调研。问卷围绕以下3个方面展开:1)如何增强专业从业者对环境所引发的危机的认知程度;2)如何制定适当的激励措施与监管政策;3)如何因地制宜地选择区域性的相关措施。因而,本篇文章集中讨论海绵城市建设措施在专业人士中的意识与针对性政策认知,以及通过调研建筑、景观、规划、给排水4个方向的专业从业者对实施措施的适宜性评价,找到针对华南地区区域特征最适宜的海绵城市建设方式。

2.1 政策倡导下的理论框架

在环境行为领域,Stern结合价值理论、规范激活理论、新生态范式在1999年提出了“价值—信念—规范理论”(value-belief-norm,简称VBN)[34]。在该理论体系中,将环境信念作为反应中介,研究环境信念与环保行为之间的关系。在VBN理论体系中,特定的价值取向影响了环境信念,而不同的环境信念又通过个人规范作用到人的环保节能行为中。在本研究中,引用VBN理论框架,研究思路从“危机—行动”模式来解释相关行业专家对海绵城市认知及实践的观点。问卷设置包括4部分:1)“危机”,即相关从业人员对目前洪水引发的城市环境问题的思考;2)“行动”,属于责任归属,了解相关从业人员是否觉得有义务行动起来做各种预防与治理;3)“海绵城市的优点”的认同;4)对“海绵城市政策的拥护”;5)对“海绵城市具体技术措施的适应性”。依据针对海绵城市研究提出的“危机—行动”理论框架,提出假设(图2):假设理论H1,环保信念内部,危机意识对海绵城市建设的责任归属有一定的正向相关关系;假设理论H2,环保信念与个人对海绵城市优点的认同存在显著性相关关系;假设理论H2a,环境问题所引发的专业人士的危机意识与海绵城市优点的认同存在显著的正向相关关系;假设理论H2b,由危机意识所引发的专业人士的责任归属感与海绵城市优点的认同存在显著的正向相关关系;假设理论H3,专业人士对海绵城市优点的认同与海绵城市政策拥护有显著性关系。

1 中国海绵城市政策演变Policy evolution of sponge cities in China

2 “危机—行动”框架下的假设Assumptions under the “crisis-action” framework

3 华南地区海绵城市建设措施Construction measures of sponge cities in south China

表1 “危机—行为”模型量表的测量指标Tab. 1 Measures of the “crisis-action” model

在社会人口学方面,不同的社会人口经济条件对海绵城市建设存在不同的影响效应。本研究中关注到受访问者的性别、职业、年龄3个社会条件。现有研究条件表明,不同性别条件与海绵城市建设存在一定的相关性[35],而性别的差异在海绵城市建设中的影响有待进一步研究,故提出假设理论H4,海绵城市建设中的责任归属与政策拥护因性别的不同存在显著性差异。关于职业对海绵城市建设的影响,在研究中涉及较少,但现有研究中较多地强调了职业与环保行为之间的相关关系。海绵城市的建设作为环保行为中的一部分,其中的差异还须进一步研究,故在此提出假设理论H5,不同专业背景的人士在环境责任归属上存在显著性差异。

2.2 海绵城市建设的区域适宜性

目前,海绵城市建设措施包括保护原有城市生态系统、生态修复以及低影响开发3方面内容[36]。城市海绵体通过透水铺装的下渗,生态区域的滞留,蓄水模块的储存,湿地与生物处理的净化达到低影响开发的效益。然而不同建设措施存在地域差异性,在选择海绵城市实施措施时,需要针对区域发展条件,进行适宜性评价[37]。现有的海绵城市适宜性评价多是依据区域现状进行软件模拟,找到最佳建设手段,然而却忽略了专业人士针对特定区域状况的适宜性选择。同时,华南地区丰富的降雨量展现了在该区域进行雨洪管理的强大潜力。笔者针对华南地区的地理与气候条件,通过专业人士的问卷测评,研究出在专业视角下的建设措施。

此次项目调研,主要对华南地区湿热气候的海绵城市建设措施的适宜性进行评价。针对14项海绵城市建设措施,共收集了4类专业从业者的评价意见。其中14项建设措施涉及渗、滞、蓄、净、用、排6个方面,同时依据“生态性”“技术性”2个标准,将6个方面的措施又另分2~3项建设方式,设计措施问卷(图3)。最后,运用SPSS软件进行数据分析,以此发现不同专业人士对于选择海绵城市建设措施之间的差异性。

2.3 数据收集

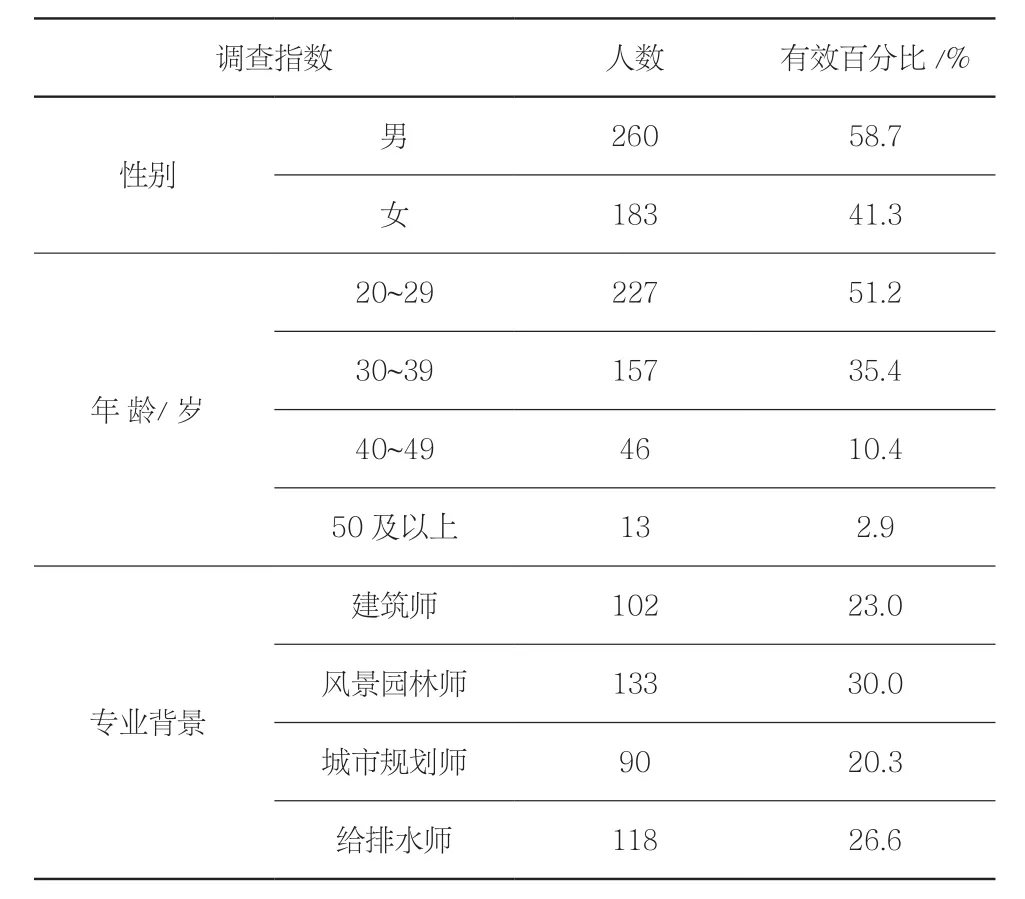

调研采用标准化问卷形式,以建筑师、风景园林师、城市规划师以及给排水师4种背景的专业人员为对象,分别从5个方面进行问卷调研,问卷量表中包含27道题项(表1)。此次调研通过网络分发问卷的方式,网上填写,调研中共回收问卷443份,有效问卷443份,样本结构特征见表2。

3 分析

3.1 结构方程模型

数据采用SPSS与结构方程软件进行相应分析。首先通过对整体数据进行探索因子分析与Bartlett’s球形检验,得出数据较好的整体效度。其次,对数据进行拟合程度和显著性分析(表3)。首先从模型的拟和程度来看,该模型在本次实证研究中各项拟和程度指标依次为X2=773.295,X2/df=2.375<5;CFI= 0.929(> 0.90);GFI= 0.986(>0.90);RMSEA=0.056(<0.08)。主要的几个拟和指标值都达到了拟和标准,因此整体来说,该模型拟合度良好。显著性分析结果显示各潜在变量对应的观察变量标准化路径系数大部分高于0.5的显著性水平。其中环境问题引发的专业人士自身的危机感—责任归属感—海绵城市政策优点的认同—政策的拥护,这3条主要路径的标准化系数均达到了显著化水平(P<0.01),各变量之间的影响显著。

表2 “危机—行为”模型量表的测量指标Tab. 2 Measures of the "crisis-action" model

表3 拟合指数分析Tab. 3 Fitting exponential analysis

4 结构方程模型Structural equation model

3.1.1 “危机—行动”模型的检验结果分析

在SEM模型检验的基础上,得出海绵城市建设中专业人士的“危机感—责任归属感—政策优点的认同—政策的拥护”3条主要变量之间的显著性关系,即“危机—行动”的模型在实践检验中假设路径基本成立。据分析数据显示,环保信念内部的危机感对海绵城市建设的责任归属感有显著性影响(P在0.001水平双侧上显著),而现行水体污染与栖息地减少最为严重(0.71/0.80),在引发专业人士危机意识中占比最大,故假设H1得到验证。其中,责任归属感与专业人士对海绵城市优点的认同、专业人士对海绵城市优点的认同与其对海绵城市政策的拥护有显著性关系,(P在0.001水平双侧上显著),故假设H2b、H3成立。由于水体污染与栖息地减少所引发的专业人士危机感最强,所以在责任归属上也更加偏重对栖息地减少负责。同时专业人士更加认同通过城市自然水系统进行的保护。据此,在推动海绵城市建设的过程中,需要更多地宣传生物栖息地减少现状以及建设措施对保护自然水体系统的影响。

3.1.2 性别与职业的差异性对海绵城市政策实施的影响

样本在不同性别类型和不同专业背景情境下,对海绵城市建设的危机意识、责任归属感、优点认同以及政策拥护上的差异性分析结果见表4、5。

在整组数据中,首先对样本的性别条件进行独立样本T检验,发现性别与海绵城市建设的责任归属、政策拥护之间存在显著性差异(Sig<0.05),且女性对责任归属和政策拥护有更强的认同感。其次对样本中的专业背景条件进行方差分析,发现不同专业背景的从业人士在海绵城市政策的拥护上存在显著性差异(Sig<0.05),其中给排水工程师对于海绵城市政策的拥护度更高,建筑师最低。因而,假设H4、H5得到验证,海绵城市建设在一定程度上是城市内部的雨洪管控,是城市规划层面上的雨污水管理,传统的城市排水管网建设在面对洪涝灾害与水体污染上存在弊端,故而海绵城市所提出的“灰色”与“绿色”相结合的雨水管理体系为给排水师提供了新的发展思路,受到其高度拥护。而建筑作为城市发展中的点像元素,与其相关的建设措施较少,故而建筑师对于海绵城市建设的优点认同度较低,以致其对海绵城市政策的拥护度不高。由此发现,需要加强对建筑师的海绵城市知识宣传,增强建筑师对海绵城市优点的认同,从而更好地推动政策的发展。

3.2 华南地区海绵城市建设适宜措施分析

海绵城市建设涉及渗、滞、蓄、净、用、排6个方面,因而实施措施将会从这6方面展开。表5显示了受调查者对于项目中的14项海绵城市建设措施的认可程度。其中,“竖向结合天然河道”以及“雨水花园和雨水湿地”设计(均值分别为4.21/4.19),是海绵城市建设中专业人士认可度最高的两项措施,与之相反“考虑储水池”与“考虑蓄水模块”(均值分别为3.79/3.89)的专业人士认可度最低,而剩下的10项适宜性差异较小。首先立足于华南地区的区位条件,大强度的降水量促使土地自身拥有较高的涵养能力,故而“蓄水”措施在土地层面上的作用并不明显,初期的蓄水手段需要大量的资金投入。因此需要将研究建设重点放在如何保持所蓄水源的清洁性与较高的使用效能上,因而建设“蓄水池”与“蓄水模块”在海绵城市建设措施上的适用性较低。相较于此,“排水”方面的措施将降水量与原有基础排水设施相结合,在建设投入上做到了“绿色基础设施”与原有“灰色基础设施”协调建设,同时将排水与天然河道相结合,有效发挥了河道自身净化与梳解作用。除此之外,关于“渗”“滞”“净”“用”这4个方面的建设措施,现存的适用性差异较小,关于“渗水”策略中强调的“增加城市渗水铺装”“增加屋顶绿化”“增加城市渗水系统”,这三者在华南地区饱和度较大的土地水分涵养区域适用性优势并不明显;关于“滞水”方向的“雨水花园与雨水湿地”和“生态滞留区”在一定程度上保留场地内部的降水,为下一步的雨水净化与利用做好基础;而关于“净水”与“用水”方面的“土壤渗透净化”“人工湿地净化”“生物处理”“考虑雨水回用于建筑施工、绿化灌溉、洗车、道路冲洗等”措施需要将“净化”与“回用”同时开始,以达到完整的使用目的。华南地区的海绵城市建设具有其独特区位特征,因而在建设实施中需要综合发展,重点推动。

表4 性别的差异性分析Tab. 4 Gender difference analysis

表5 职业的差异性分析Tab. 5 Occupation difference analysis

4 讨论

海绵城市的建设并不是单一技术手段,中国近5年的海绵城市发展是通过政策、经济、技术协同作用形成的。其中海绵城市相关政策是推动实施的保障,经济是落实海绵城市发展的基础,技术是推动实施的支持和助力。虽然海绵城市的发展态势良好,但在建设中仍然面临不同方面的挑战:首先在建设实施和监管上权力分散,多部门协同治理的格局破坏了生态系统的完整性[38];其次宣传动力不足,专业人士缺乏对海绵城市建设优势的认知。基于本文作者的研究数据与分析结果,对现存问题提出以下讨论。

4.1 宣传助力规划政策的实施

必要的政策与规划能够推动项目任务的有效实施[39],合适的政策制定能够使公众参与部分海绵城市建设[40]。通过各专业部门对现有海绵城市建设案例的宣传,让各专业从业者更多地了解到海绵城市建设的必要性。本文作者基于“危机—行为”模型的研究认识到,对环境污染的危机意识以及自身的环保责任感是增强专业人士对海绵城市认知的重要原因。因而建设过程中的有效宣传能直接促进海绵城市建设行为的产生,间接推动政策的强化。同时立法支持,集中责任,奖惩激励共同拥护政策的实施[41-42]。

4.2 政策引导各专业人士协同工作

现有研究对专业人士协同工作的讨论不足[43],而各专业的协同工作又至关重要,不同背景和观点的交流为建设提供巨大的支持潜能[44-45]。在政策制定中需要建立各专业部门协同工作平台,例如Butler和Kuller等人在水敏感城市设计中提到的规划支持系统(PSS),通过专业协作平台联合专业人士解决城市水问题[46-47]。在海绵城市建设过程中也需要通过政策支持,建立专业人士讨论平台。使建筑师在设计中贯彻海绵建筑理念,有效控制建筑场地与小区场地内雨水的合理排蓄;使城市规划师、景观设计师、给排水师以及结构工程师能够联手打造城市综合海绵体,建设完整的、技术达标的、景观宜人的海绵城市。

4.3 协同工作推动适宜性选择

各地区的地理、气候、城市形态具有差异,在雨洪管理手段的选择上需要因地制宜。一方面基于华南地区区域发展条件,依据各专业部门的适宜性评价,选择合适的建设措施,同时结合政策制定,建立区域海绵城市技术标准,指导设计,推动实施。另一方面,扩大各专业部门的技术数据库,建立在线平台,共享专业数据资源,使从业者能多方面了解区域建设条件。

5 总结与思考

这项研究集中讨论了华南地区的海绵城市建设政策以及专业人士对实施措施的适宜性评价。本研究认为在海绵城市的建设过程中需要强化专业人士的认同感,适宜的专业人士参与能够更好地推动海绵城市政策的制定与选择。为了更好地推动专业人士的参与,需要加强海绵城市优点与现存水环境问题的宣传。同时,对于参与度较低的专业人士,向他们更多地展现建设带来的经济社会效益,引发利益相关者对海绵城市政策的拥护。

但同时本研究也存在自身的局限性。首先所收集的研究数据职业分布不完全均衡,样本数据大小有一定的差异。其次,本文所研究的区域主要集中于华南地区,但华南地区也存在着地形和水资源的分布差异,研究结果可以作为借鉴和参考,但无法代表全部具体区域的需求。因而在未来海绵城市建设的专业化研究中,建议研究者增加研究的区域性维度,讨论全国范围内更多的海绵城市建设案例,提出更专业的海绵城市建设意见。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图4由作者通过Amos生成结构方程模型;其余图表均由作者绘制。