观看、在场与公共视觉伦理影响:论当代景观空间的剧场性

边思敏 朱育帆

当景观设计与“戏剧”这一关键词相关联时,往往带有视觉化、表象化的意味,因而成为被批判和诟病的命题。例如,科纳反对将景观视作“布景似的”创造,认为这是一种忽视其社会性和复杂性的片面思考,因此是空洞的、已死的事件,是深度美学化却不包含意义的空间[1];李溪也曾批判当下景观设计中的“视觉主义”,认为景观应当回归到生命个体的有机经验中[2]—反戏剧化似乎成为一种必然趋势影响着当代景观营建的价值判断。

然而从历史的角度来看,无论是哈普林(L.Halprin)在创作方法论视角下对二者共通性进行的提炼①,还是杰克逊(J.B.Jackson)指出的“戏剧”是人类对自然空间进行主动性意义赋予的隐喻②,抑或亨特(J.D.Hunt)提出的17—18世纪英国园林与戏剧艺术在空间上的相关性③,均佐证了戏剧与景观之间存在积极关联。

上述理论中涉及的关键词“戏剧”不仅仅指代常被批判的、流于表面的图像结果,更指向深层次的意蕴内涵。受上述讨论的启发并结合对当今社会与景观发展变化的思考,本文提出“景观空间的剧场性”这一概念,旨在深挖“景观”与“戏剧”之间的意义关联层次,从戏剧学视角建立新的剖析维度,从而揭示当代景观空间营造的公共伦理职责转向。

1“剧场性”的意义解读

剧场性(theatricality)是根植于戏剧学理论的专业词汇,其内涵丰富且复杂。刘家思曾对这一概念进行汇总并提出了中外关于剧场性的10种诠释角度[3]④,可见其演绎维度之多样,即便在戏剧学领域也未见公认的准确定义。因此,在风景园林学科语境下对“剧场性”进行求多、求全的讨论并无意义,而从适洽的角度入手,用这一概念来帮助认识和剖析风景园林学科自身的内涵以及思考当下景观营造的社会职责则更加必要。

1.1 观看—被安排的视觉范式

“观看”意指主体对空间进行认知的视觉范式,其中既包括空间、身体与视线的关系安排,更蕴含隐藏在物质呈现之外的目的与意图。

“Theatre”一词源自希腊文“θέατρο”,意为“观看的场所”,就缘起来讲,剧场同时代表一个地方与一种特殊的知觉模式[4](图1)。现代舞台的发展始于文艺复兴时期,当时的布景除受维特鲁威(M.V.Pollio)《建筑十书》影响外,透视学原理也起到相当重要的作用,原因在于它和舞台布景共同关注一个基本问题:如何在空间中界定观看行为—一位站在透视画前的观者,与一位坐在剧场观众席的观众一样,通过被设计者精心限定的方式进行观看(图2)。

德国哲学家西美尔(G.Simmel)认为自然与景观的区别在于:景观通过人类的凝视(gaze)[5],对流动的、不可分割的自然进行了主动撷取。这种撷取行为在英国自然风景园中体现得尤为突出:彼时“如画”(picturesque)成为造园的关键词—景观需要“如画”,而“如画”的实现手段就是在限定的观看方式中,营造一幅与自然风景画极为相似的园林景致(图3、4)。中国传统园林中同样存在视觉的撷取,李渔在《闲情偶寄》中提到的“尺幅窗”便用于撷取景致,“尺幅窗”又名“无心画”[6](图5),虽意为无心形成的画作,但其中实则蕴含了强烈的主动性意味。可见在剧场和景观空间中,“观看”均是实现艺术经验的重要途径,并且经过设计者的安排与引导,带有鲜明的主动性和目的性。

1.2 在场—要求涉身经验的艺术属性

被安排的视觉范式并非等同于置身事外“远观”,在戏剧与景观空间中,意义的实现要求身体的出席,即观者的“在场”(presence)。“艺术与物性”一文中进一步厘清了“在场”的含义:在过去的艺术作品中,观者所得到的意义严格地位于作品内部,而对于实在主义艺术(Literalist)来说,它们巨大的尺寸迫使观者为了得以窥见其全貌而必须与之保持距离,此时艺术品自身的重要性减弱,而由它组织的“空间整体”—包括观者、艺术作品,以及周围的空间、光线、气体和声音等等,则成为体现艺术作品意义完整性的重要组成部分[7]。弗雷德(M.M.Fried)将其称为“一种舞台的在场”(a kind of stage presence)—艺术作品的内部关系被外化延伸,成为存在于作品和观者共同参与的场域中的相互关系,它致使观者身体的出席成为必不可少的条件⑤。

这一观点的提出明晰了纯粹视觉体验与涉身视觉体验的区别,即一种身体在场导致的观者与被观看对象的共谋关系。弗雷德认为此类需要涉身经验的艺术是“戏剧性艺术”,可见涉身经验本就是戏剧艺术的固有特征,“戏剧是剧场里的艺术”[8],这就是它同冷漠的银幕和冰冷的荧屏的区别。景观的空间体验同样以身体在场为先决条件,亲身造访一座园林与观赏一幅风景画的区别不言而喻,因而景观同属于戏剧性艺术。郭熙《林泉高致》云“可行、可望,不如可居、可游”[9],实际上与弗雷德的论述相呼应,点明了在中国文人的山水观中“远观”与“在场”之间存在本质差别。

1.3 剧场性—一种“在场”的“观看”

1.3.1 剧场性相关讨论的关键点回顾与归纳

剧场性作为戏剧理论的核心议题之一,自亚里士多德和奥古斯丁开始便潜藏于西方剧诗理论中[10],而后在学术讨论中被不断分析、反复厘清,内容囊括了时空概念、戏剧文学、排演技巧等各方面,但至今仍难形成普遍意义上的准确定义。

尽管如此,一些标志性的观点依然是被广泛认同为对戏剧认识论具有深远影响的。

戈登·克雷(E.G.Craig)表示,一出戏是为了“在舞台上演给观众看的”,创作者要关注“观众急切想‘看’他要做什么”;他还认为构成戏剧艺术的是由各种因素组成的整体[11]。这里提出了观众在场造成的互动与氛围张力,并点明了构成戏剧艺术的要素复杂性与结果整体性。

乔治·贝克(G.Baker)指出“剧场性的”应当是“适合于剧场目的的”,并认为将剧本创作的“戏剧性”转化为舞台上的“剧场性”是戏剧技巧的意义所在[12]。相较于戏剧性,贝克强调了剧场性中鲜明的“空间”概念,并点明了文本创作与舞台空间的二元关系。

而后河竹登志夫提出了戏剧“场”,这“无疑是剧场性理论研究的重大收获”[10]:引入“场”和“能量”的概念,他认为戏剧是“在实在的空间内产生的一个庞大的、集团性的、消耗能量的能动的‘场’”[13]。物理学概念的巧妙引入很好地帮助了剧场性的拓深,并将前人讨论中的若干关键词一并包含在了“场”的概念中。

刘家思认为剧场性是戏剧文本创作的轴心。具备剧场性意识的戏剧创作者应当将剧场演出中的场面性、舞台性等视为生成视听审美刺激和心灵感应的外在方式[10]。这里再次强调了文本与空间、内在意图与外在呈现的区别及关联。

综上,可以对剧场性这一概念进行大致的关键词归纳,包括:观看,组成要素的复杂性,呈现结果的整体性,“场”的概念与“能量”过程,空间意识及其带来的文本创作与物质呈现之二元关系等。

1.3.2 剧场性概念的再解析

本文尝试从形式向度与内涵向度两个层面对剧场性进行进一步解析。

形式向度方面,必须强调“在场”的重要性。观者的在场产生了“急切想‘看’”的氛围张力,身体在空间中参与了艺术作品的整体呈现和情感传达,是剧场性艺术的场力中能量增益与消耗的重要端口。本雅明(W.Benjamin)认为由于电影艺术失去了观众的“在场”,失去了舞台空间、演员与观者间的共谋关系,于是它便失去了存在于戏剧艺术中的、独特的、具有神秘感的“光韵”[14]⑥。这是一种“即时即地性”的消失,观众身体的缺席、机械地复制和传播导致了“光韵”的消失 。

由此可见,在场是剧场性艺术实现意义的前提,也是剧场性概念在形式向度上的核心特征,其含义可被理解为:要求身体出席的、即时即地的、观者与艺术作品及其周围的空间要素共同完成的整体,这种整体性可以引发场所与观者之间的共鸣,产生神秘而具有独特感召能力的光韵。

内涵向度方面,必须强调“观看”行为背后的内源动因。外在空间表征紧密关联着情感与信息的传达—在戏剧中体现为从文本到舞台的转化,在景观中则体现为从设计主体意念到景观空间的呈现。视觉理论家米克·巴尔(M.Bal)认为视觉性是展示看的行为的可能性,而不是被看的对象的物质性[15]。因此,对于以观看为基本特征的空间艺术来说,应当强调“观看的行为、过程”,强调“看的事件背后的一系列政治与文化历史的建构”,强调“那些使视觉成为可能的条件”[16]。

“观看”代表着自我与外界的一种经验关系或存在关系,眼睛与物质空间的关系,一定程度上便代表了人与世界的关系。因此在内涵向度上,可以将剧场性理解为“观看”行为背后隐含着的、图像与认知之间的深刻内源关联。

综上所述,剧场性空间即一种“在场”的“观看”空间:在形式向度上,它以观者身体的出席为实现前提;在内涵向度上,它强调观看行为背后的意图与观念。可以说这是一种多因素的、多重反馈的,观者、物质空间与信息、能量、情感交互作用、共同形成的复杂整体。

2 时代背景下景观空间的剧场性

亨特在《Theaters,Gardens and Garden Theaters》一文中指出,17—18世纪英国贵族的户外庭院作为社交场所,其空间的布置、华丽与精致程度均带有为造访者特意安排的“剧场”意味,目的是彰显庄园主人的社会地位和审美品位;中国古代文人园,如拙政园,同样具备展示成分,文人造园旨在托物言志,以园林旨趣标榜自身追求。时至今日,社会进步、阶级平等将景观逐步从私有化推向公共化,景观空间不再是为特定阶级所私有的视觉经验,其公共属性明显增强,剧场性也依旧存在。不仅如此,公共景观空间还因观者群体的全民性而夹杂了更加复杂的劝服欲望,成为文化传播、公众教育与引导的重要途径。

作为美国城市公园运动的先行者,在唐宁(A.J.Downing)坚持倡导平权理念,认为城市公园应当是一个包容的公民聚集空间,并称之为“愉悦的公众客厅”(the pleasant drawing—rooms of the whole population)[17],在这里唐宁明晰了城市公园的公众在场属性;奥姆斯特德(F.L.Olmsted)进一步指出,城市公园是公民身体能够寻得舒适、眼睛能够获取愉悦的地方[18],科里史密斯(B.Klimasmith)认为这一说法将家庭生活的准则提取出来并拓展到了精心组织的自然中去[19],对于目光的细致描述则凸显了景观空间具备的视觉媒介作用。

1 希腊埃皮道鲁斯的露天剧场,同时代表一个地方与一种特殊的知觉模式The amphitheatre of Epidauros,Greece,representing a place and a special mode of perception

2 典型的镜框台口,都灵卡利亚诺剧场,1710A typical proscenium stage,Turin's Cagliano Theatre,1710

3 《Landscape with Aeneas at Delos》,克劳德·洛兰,伦敦国家美术馆,1672Landscape with Aeneas at Delos,Claude Lorrain,National Gallery of London,1672

4 与洛兰画作极为相似的斯托海德公园,英国Perspective in Stourhead Park,UK,very similar to Lorrian’s painting

5 尺幅窗与无心画Scenery framed window and unintentional painting

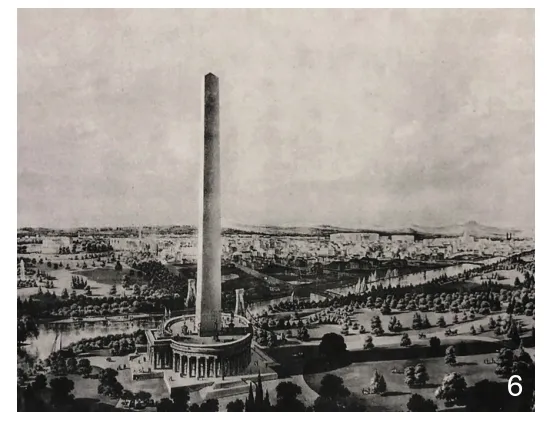

6 唐宁的“华盛顿特区改善计划”Washington,D.C.,with projected improvements by Andrew Jackson Downing

在1850年华盛顿公共场地的改善(The Public Grounds at Washington)(图6)中,唐宁强调规划的主要目的之一是在华盛顿建立一个适于当地气候的植物群落展示地,将所有树木标注名称,从而形成一座公共博物馆(public museum of living trees and shrubs)[20]。不难看出,虽然并未直接运用“剧场”“剧场性”等词汇,但“客厅”“公共博物馆”的说法同样表达了城市公园的剧场性内涵;更进一步地,唐宁希望借由城市公园普及植物知识的愿望,则说明了在新的时代背景下,景观空间所具备的公众信息传播能力。

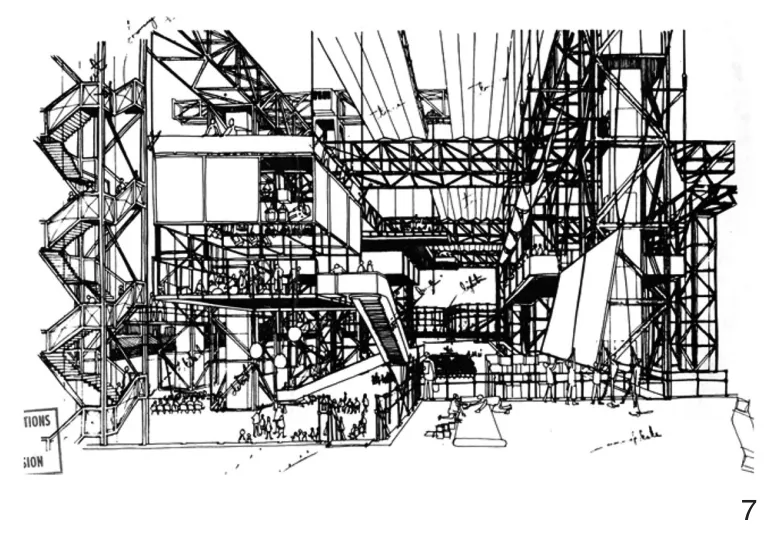

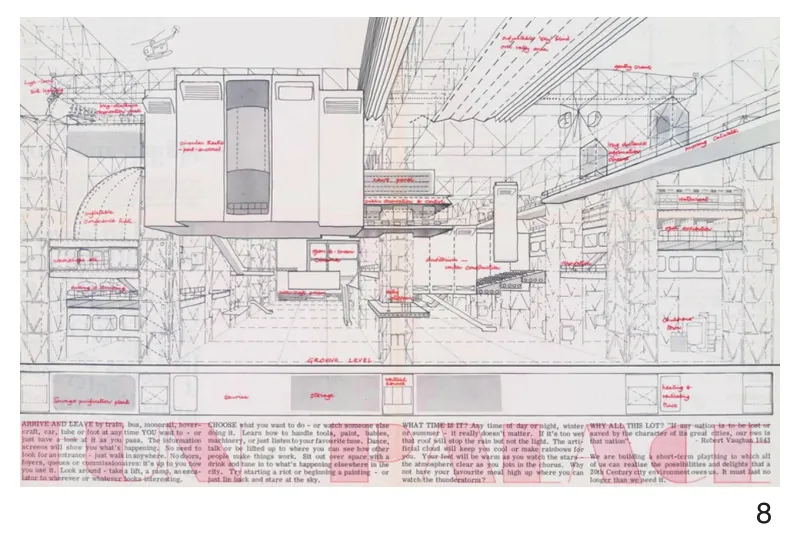

英国建筑师普赖斯(C.Price)的著名构想欢乐宫(Fun Palace,1961—1965年)更加直接地从剧场视角设定了一座工业时代的乌托邦。这是一个集工作与生活于一体的综合性空间框架(图7),劳动者的空闲时间(free time)被视为生活的积极组成部分并在“他人的注视之下”(under the eyes of others)[21]进行,“戏剧化的行为”(theatrical action)发生在多种多样的空间形式和事件中。奥勒留(P.V.Aureli)认为,欢乐宫的构想尝试模糊工作与休闲生活的边界[22](图8)—这与阿伦特认为的,当今社会逐渐模糊了“公共领域”(public realm)和“私人领域”(private realm)的界线[21]是相呼应的,与其说普赖斯设计了一个空间构架,不如说欢乐宫回应了一种新的社会关系,“无处不在的表演行为本身成了工业生产的产物”⑦。

欢乐宫中的表演行为指向了公共领域扩张带来的对视线的敏锐察觉。“象”的塑造向来对“意”的传达具有重要作用,而“公共”空间属性则对传达什么样的“意”产生了重要影响。私属景观空间多旨在彰显地位、托物言志,而公共景观的塑造则裹挟着更加复杂、更具社会职责的劝服欲望,成为全民注视下视觉话语的重要建构途径。

3 当今景观设计的公共视觉伦理转向

3.1 社会公正

Landscape的词根“-scape”来自希伯来语,最初用来形容所罗门王都城耶路撒冷以王宫为中心的壮丽景色[23],意指被人类塑造过的、代表了人类掌控大地雄心的土地,因此不可避免地与权力、公平等词相关联。

视觉和权力之间存在一种天然的暧昧。中国传统社会中平民不能正面凝视帝王以及伯格关于欧洲油画中男性视角下的女性身体描绘(图9)的论证[24]等,都表明了在视觉关系中,凝视者优越于被凝视的对象[25]。

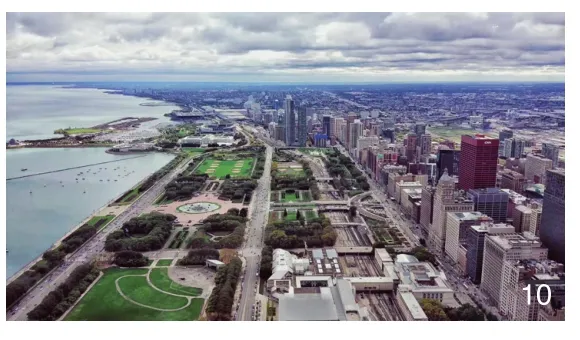

作为芝加哥市中心最具价值的区域,千禧公园(Millennium Park)周围坐落着诸如怡安中心(Aon Center)、保诚广场(Prudential Plaza)等被极具社会地位的企业占据的高层建筑,它们将芝加哥最热闹的公共空间、最繁华的街区、密歇根湖及其迷人的岸线共同组成的景致收揽其中(图10),能够走进这座建筑、看到这般景致,便意味着拥有与之匹配的权力和社会地位。纽约高线公园(The High Line)(图11)则为平民提供了与权力“对视”的机会。由生产性铁路转换为公共景观,高线成了全民性的绿色空间,其贯穿之区域均允许任何人“在场”的“观看”,从甘瑟弗尔街(Gansevoort)到哈德逊河,高线成为城市公共空间叙事的纵贯线。不同区域和各式城市空间被平等的视线贯穿,凝视不再因权力和地位的不同而受到限制,因而,高线从视线的社会公正层面重新定义了景观的社会价值。

3.2 审美引导

不论是中国古代的文人园林,还是18世纪英国“如绘式”自然风景园,景观一直是时代审美的向导。达·芬奇认为艺术的重要职责是“教导人们学会看”,这里的“看”便带有强烈的审美意味。审美传统同样会反过来影响人们所见之物,贡布里希分析中国画家蒋彝和英国无名氏画家描绘温特湖景象的巨大差异时指出(图12),“那些能够成功地跟他已掌握的图式相匹配的景象就会跃然而出,成为注意的中心”[26]。因此,公共景观的审美倾向性对大众审美的引导职责十分重要,并一定程度上影响着公众对人与自然关系的伦理判别。

7 欢乐宫剖面,提供了一个开放的、未被定义的空间框架,1964Section of Fun Palace,offering an open and undefined spatial framework,1964

8 欢乐宫的宣传册,其中提到信息化的交通方式,充满“剧场性”的观看与表演的空间关系等内容,加拿大建筑中心,1964Booklet of Fun Palace,declaiming the informational transportation methods,full of “theatrical” spatial relationship between viewing and performance,Canadian Center for Architecture,1964

9 《苏珊与长老》,丁托列托,维也纳艺术史博物馆,1555Susanna and the Elders,Tintoretto,Vienna Museum of Art History,1555

10 怡安中心鸟瞰芝加哥Aerial view of Chicago from Aon Center

11 高线公园贯穿各个街区并为公众提供了代表社会公正的“对视”的权力High Line Park,running through the neighborhoods in New York,provides the social justice of “viewing” for the public

如今全球化的荒野(wilderness)保护浪潮、荒野审美⑧的回归就蕴含了深刻的自然观和审美哲学。源自卢梭浪漫主义思想的非功利主义自然观在工业崛起后的环境伦理反思中悄然发展起来,成为审视人与自然关系的有力声音。自1964年美国通过立法的形式对荒野区(an area of wilderness,图13)加以保护后,这一理念迅速扩展至全球,中国也位列其中。造访荒野意味着造访远离人类活动中心的、纯粹的自然区域[27],按照卡尔松“肯定美学”的观点,荒野因为拥有“未被人类触及的”“肯定的审美品质”成为近乎完美的审美对象。此外,因为面积广大[28]且没有视觉障碍物[29],身处荒野中辽阔的视觉经验是城市所不具备的,在荒野审美中产生的壮阔、孤寂之感,成为人类视觉经验中的纪念性体验,进而强调了荒野的重要地位,促使人类重新思考自身与自然的共生关系。

3.3 潜在信息传播

景观的视觉图像背后蕴含着丰富的潜在信息。例如中国旅游看风景的特点是寻找投射,迎客松、望夫石等说法便间接传达了中国人好客、忠贞的文化传统。当代景观成为公众在社会生活中反复注视的对象,因而具备传播附加信息价值的潜质。

位于纽约史泰登岛的清泉公园(Fresh Kills)在成为垃圾填埋场之前曾是被大片清澈泉水和细流浸润的潮汐湿地[30]。为应对场地的土壤问题,改造初期科纳便提出了“用独特方式来纪念场地的恢复性变化”这一目标。在对埋有垃圾的土壤进行填埋、隔离等基本处理后,科纳将场地现有未受污染的土壤覆于隔离层之上,并采用“带状轮栽”的方式来增加其肥力和深度(图14)。土壤根据条带的分布季节性地播种和休养,在时间更替的过程中不仅肥力渐增,轮耕还造成了独特的季节性视觉景观(图15)。土壤的枯荣反映自然规律的同时,也意味着修复与治理正在进行,景观的视觉变化与土地生命力的重赋息息相关。生态修复过程与景观空间通过有意图的视觉表达构思形成了良性的互文关系,从而使造访者享有景观空间的同时对其背后潜在的生态修复过程具备了更加清晰的认知。

12 蒋彝《德温特湖畔之牛》(1931)与无名氏《德温特湖,面朝博罗德尔的景色》(1826)CHIANG YEE:Cows in Derwentwater,1931.Brush and ink/ANONYMOUS:Derwentwater,looking toward Borrowdale,1826.Lithograph

15“带状轮栽”在清泉公园中的种植过程和远观效果The processing and perspective rendering of Strip Cropping in Fresh Kills Park

4 结语

风景园林语境下的“剧场性”是一个层次丰富、意蕴深刻的命题,它虽包含了以往研究和讨论中常被批判的“视觉化”含义,却绝不仅止于此。

以“在场”和“观看”为基本特征,剧场性空间更强调二者的结合,即一种“在场”的“观看”空间,它以观者身体的出席为实现前提,并强调观看行为背后的意图与观念。此外,“景观空间的剧场性”在时代背景下还蕴含着另一层次:社会进步和阶级平等将景观逐步从私有化推向公共化,景观空间不再是被特定阶级占有的视觉经验,转而成为全民性的视觉对象,因而成为公众瞩目下的“剧场”,携带着公共视觉话语建构的重要职责。

从“剧场性”的视角审视当今景观营建可以发现,以高线公园、荒野保护地盛行和清泉公园为体现,社会公正、审美引导和潜在信息传播成为视觉话语建构伦理转向的3个关键词。它们被“Landscape”这一极具包容性的空间形式蕴含并展现在公众视线中,通过有意图的视觉话语建构,潜移默化地影响着人类与社会、与自然之间关系的伦理导向。

致谢:

感谢Alla Vronskaya教授对本文观点的启发,感谢慕晓东对文章提出的建议。

注释:

① 哈普林将景观设计与舞蹈编排方法的共通性总结为“RSVP循环体系”。

② 杰克逊在“Landscape as Theater”一文中阐释了16世纪至19世纪“戏剧”(theater)与“景观”(landscape)之间的隐喻关系。

③亨特在“Theaters,Gardens,and Garden Theaters”一文中分析认为,园林物质空间的“剧场化”体现在当时英国园林的固定模式上;另一种剧场化是园林空间中的“观演关系”。亨特系统分析了17—18世纪英国园林与戏剧、与舞台布景之间的多层次交叠关系,并证实了戏剧舞台可以、并且已然对景观空间产生影响。

④ 分别是假定性、戏剧性、表演性、舞台性、适应剧场条件和演出时间限制的综合性特征、戏剧适合表演的审美规定性及其接收效果、戏剧的非幻觉性特征、剧场演出中演员与受众的交流、各种非写实手法的统称、现场性。

⑤ 参见原文:“It is,I think,worth remarking that “the entire situation” means exactly that:all of it — including,it seems,the beholder’s body。

⑥ 本雅明对“光韵”给出了如下描述:“从时空角度所作的描述就是:在一定距离之外但感觉上如此贴近之物的独一无二的显现。在一个夏日的午后,一边休憩着一边凝视地平线上的一座连绵不断的山脉或一根在休憩者身上投下绿荫的树枝,那就是这条山脉或这根树枝的光韵在散发。”详见参考文献[14]。

⑦ 参见原文:“fun palace seems to anticipate contemporary forms of production that focus on performance itself as an end product.”。

⑧ 除审美价值外,荒野还包括生态、文化、地理等多方面的价值(参见参考文献[28])。

⑨ 图1、11引自CORNER J和HIRSCH A.B.《The Landscape Imagination:Collected Essays of James Corner 1990-2010》;图2引自张先的《戏剧艺术》;图3引自https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/claude-landscape-withaeneas-at-delos;图4为田锦拍摄;图5引自参考文献[6];图6引自(美)查尔斯·A·伯恩鲍姆,罗宾·卡尔森编著,孟雅凡,俞孔坚译的《美国景观设计的先驱》;图7引自参考文献[24];图8引自https://www.cca.qc.ca/en/issues/2/what-the-future-looked-like/32737/1964-fun-palace;图9引自https://artsandculture.google.com/asset/oQElxVov8NZf2g;图10、13为作者拍摄;图12引自参考文献[29];图14为作者绘制;图15引自https://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/plans/fkl/fkl.pdf。