飞机机体表面声压及舱内降噪优化设计

李晨曦 胡 莹 韩 峰 徐俊伟 赵华勇 何立燕

(中国商飞上海飞机设计研究院 上海 201210)

0 引言

随着乘坐飞机出行频率的增加和乘坐时间的延长,乘客对民用客机客舱内的噪声要求越来越高。客舱内声环境的舒适性越来越成为各大民航客机制造商关注的要点,也成为客机商业竞争能力的重要指标[1−2]。商用客机的舱内声学设计也成为声学领域研究的热点之一。飞机飞行时,舱内的噪声是由多个不同的噪声源以及不同特征频谱共同产生的[3]。这些噪声源从产生的位置可以分为外部噪声和内部噪声。外部噪声包括附面层噪声、分离湍流层噪声、发动机风扇噪声、发动机喷流噪声、发动机振动噪声等[4]。外部噪声主要通过机体表面结构以结构声或振动的形式传递到舱内。外部噪声产生的机理比较复杂,常常是多种噪声和振动的综合效应[5]。因此,虽然商用客机的外部噪声可以用计算流体力学(Computational fluid dynamics,CFD)或经验公式来模拟,试验仍然是准确获得机体表面声压的重要方法。而外部噪声的主要处理方法是优化传递路径,即在机体表面噪声传递到舱内的路径上[6],对机身壁板和降噪声学包进行合理的声学设计,以降低最终传递到客舱内部的噪声。

商用客机结构复杂,对商用飞机对机身壁板和降噪声学包进行声学研究时,难以使用纯理论模型。而商用飞机体积巨大,如果使用有限元算法(Finite element analysis,FEA),中高频计算量庞大,费时费力。在民用航空和船舶工业等领域,统计能量分析(Statistical energy analysis,SEA)是解决大型结构中高频噪声问题的常用方法之一[7]。该方法基于能量守恒的原理,对结构细节可模糊处理,计算速度快[8−9],但其精确度取决于子系统的划分、敏感参数的获取以及外部声源的输入等因素[10]。

本文以某型号客机为研究对象,从试验数据分析和声学建模两方面研究机体表面声压分布,及其对舱内壁板近场辐射声压的影响。首先根据试飞数据分析了在巡航状态四种工况下的机体表面声压分布,然后利用统计能量法建立飞机客舱中后段的声学模型,以试飞数据作为声源输入,研究机体表面声压分布对客舱内部壁板附近声压分布的影响,并在分析基础上提出优化设计方案。优化设计方案的有效性通过声学模型进行验证。本文建立了实际飞行数据与舱内声场仿真结果之间的关系,用实际试飞数据模拟声源,增强统计能量法仿真的准确度;而在试飞数据的基础上用仿真方法研究并优化客舱内部壁板附近声场,可以验证降噪声学包设计方案的有效性,降低优化设计的试飞成本,提高飞机设计的经济性。

1 飞机机体表面声压分布

1.1 飞行试验和数据处理

某型号客机按表1所示的工况在不同巡航高度和巡航速度下进行飞行试验。为采集机体外表面声压数据,在飞机顺航向右侧机体表面布设声级计。传声器采集到的原始数据为时域数据。本文通过软件对原始数据进行处理,将其转换为频域数据,频率范围为50∼10000 Hz,利用三角网格差值算法绘制了外表面总声压级声载荷分布云图和发动机N1、N2 频率对应的1/3 倍频程频带上的声压级声载荷分布云图。

表1 试飞工况Table1 Operation conditions of the flight test

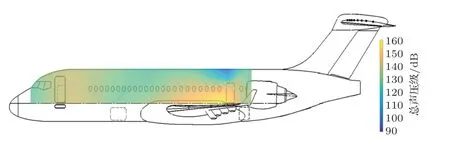

1.2 线性总声压级声载荷分布

根据处理后的频域数据,本文绘制了飞行试验中四种工况对应的机体表面总声压级分布云图,如图1∼图4所示。对比发现,在整个有效测量范围内,线性总声压级在后应急门前方、靠近地板处最大,并从此处向四周蔓延;而在机头及前机身区域,线性总声压级在登机门后侧到客舱第一舷窗之间较大。这一趋势与波音在B777-300ER 上的测试数据相符[6]。

图1 工况1 的线性总声压级云图Fig.1 Distribution of the overall sound pressure on the aircraft surface of operation condition 1

图2 工况2 的线性总声压级云图Fig.2 Distribution of the overall sound pressure on the aircraft surface of operation condition 2

图3 工况3 的线性总声压级云图Fig.3 Distribution of the overall sound pressure on the aircraft surface of operation condition 3

图4 工况4 的线性总声压级云图Fig.4 Distribution of the overall sound pressure on the aircraft surface of operation condition 4

图1、图2显示在巡航高度相同时(35000 ft),巡航速度从0.72 Ma 增加到0.78 Ma,后应急门前方、靠近地板处的线性总声压级较大区域面积增加,高总声压级范围向航向前方蔓延。而在机头及前机身区域的线性总声压级云图无明显变化。在巡航高度均为30000 ft,图3、图4呈现类似趋势,证明了该趋势的可重复性。

当巡航速度均为0.72 Ma 时,图1、图3中不同巡航高度的云图无明显区别。当巡航高度均为0.78 Ma时,图2和图4也基本无差别。可见巡航高度对机体表面声压分布无明显影响。

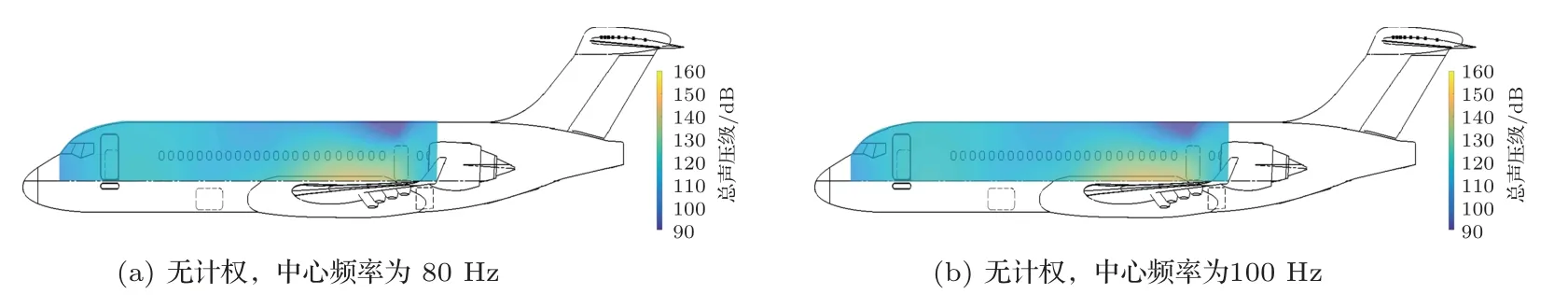

1.3 发动机N1 频率所在1/3 倍频程声压级声载荷分布

发动机噪声是客机机体表面声压的主要影响因素之一。在不同的巡航飞行工况下,发动机N1频率在86∼90 Hz 之间,因此可能影响中心频率为80 Hz和100 Hz两个1/3倍频程频带。图5∼图8是发动机N1 频率所在的1/3 倍频程频带在工况1 到工况4 对应的声压级云图,其中(a)为中心频率为80 Hz 的1/3 倍频程频带对应的云图,(b)为中心频率为100 Hz的1/3倍频程频带对应的云图。由云图可以看出,中心频率为80 Hz 的云图与中心频率为100 Hz 的云图无明显差异;在发动机N1 频率所在的1/3 倍频程频带内,机体表面声压在后应急门前方、靠近地板处最大;巡航速度加大会使此处的声载荷上升并向四周蔓延;巡航高度对机体表面声压无明显影响。此结论与总声压级云图结论基本一致。

图5 发动机N1 频率在工况1 的声压级云图Fig.5 Distribution of the sound pressure at the N1 frequency of the engine on the aircraft surface of operation condition 1

图6 发动机N1 频率在工况2 的声压级云图Fig.6 Distribution of the sound pressure at the N1 frequency of the engine on the aircraft surface of operation condition 2

图7 发动机N1 频率在工况3 的声压级云图Fig.7 Distribution of the sound pressure at the N1 frequency of the engine on the aircraft surface of operation condition 3

图8 发动机N1 频率在工况4 的声压级云图Fig.8 Distribution of the sound pressure at the N1 frequency of the engine on the aircraft surface of operation condition 4

1.4 发动机N2 频率所在1/3 倍频程声压级声载荷分布

在不同的巡航飞行工况下,发动机N2 频率在273±10 Hz,影响中心频率为250 Hz 的1/3 倍频程频带。图9∼图12是发动机N2频率所在的1/3倍频程频带在工况1 到工况4 对应的声压级云图。由云图可以看出,在发动机N2频率所在的1/3倍频程频带内,机体表面声压在后应急门前方、靠近地板处最大;巡航速度加大会使此处的声载荷上升并向四周蔓延;巡航高度对机体表面声压无明显影响。此结论与总声压级云图、发动机N1频率所在1/3倍频程云图的结论基本一致,说明发动机在N2 频率上的噪声对机体表面声压分布趋势的影响与N1 频率的影响基本一致。

图9 发动机N2 频率在工况1 的声压级云图,无计权,中心频率为250 HzFig.9 Distribution of the sound pressure on the aircraft surface in the frequency band which center frequency is 250 Hz and includes the N2 frequency of the engine of operation condition 1

图11 发动机N2 频率在工况3 的声压级云图,无计权,中心频率为250 HzFig.11 Distribution of the sound pressure on the aircraft surface in the frequency band which center frequency is 250 Hz and includes the N2 frequency of the engine of operation condition 3

图12 发动机N2 频率在工况4 的声压级云图,无计权,中心频率为250 HzFig.12 Distribution of the sound pressure on the aircraft surface in the frequency band which center frequency is 250 Hz and includes the N2 frequency of the engine of operation condition 4

2 飞机客舱中后段声学建模

2.1 声学模型

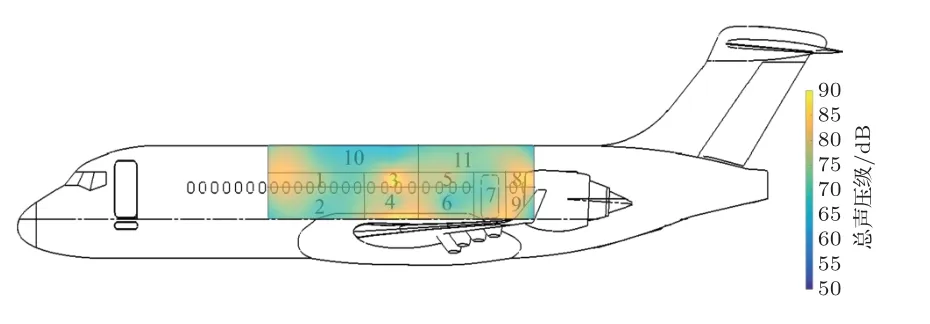

飞行试验数据表明机体表面声压在后应急门前方、靠近地板处最大,并从此处向四周蔓延。因此,为满足客舱内的舒适性,应对该型号客机客舱中后段进行声学设计。为研究机体表面声压的分布趋势对客舱内部噪声分布的影响,本文用统计能量法建立了飞机客舱中后段的声学模型如图13所示。

图13 客舱中后段声学模型Fig.13 SEA model of the middle and after fuselage

声学模型参考飞行试验表面声压测点布置位置进行飞机蒙皮部分的子系统划分,并根据统计能量法的算法原理,尽量划分较大的壁板、声腔等子系统,以增加模型的准确性。本声学模型中飞机蒙皮的肋板结构、客舱玻璃的参数均为试验测量结果,具体参数见表2。

表2 材料参数Table2 Parameters of the materials

本模型主要研究测量得到的外场噪声对客舱壁板近场声辐射的影响以及声学降噪包的降噪效果,因此未考虑行李架、客舱座椅、空调噪声等对客舱声场的影响。统计能量法中,声空腔的声压可表示为

图13的模型中,飞行试验测得的机体表面声压数据作为声源从机舱壁板外表面输入模型。由于飞行试验测得的四种工况下的机体表面声压分布特征具有高度一致性,在仿真建模中仅选取工况1 对应的声载荷作为输入声源。为便于研究优化设计方案,对机舱壁板上的降噪声学包安装区域进行编号,如图13所示。

为研究外场噪声对客舱壁板近场声辐射,在客舱内壁板附近设置半无限流体(Semi-infinite fluid,SIF)测点。这些SIF测点监测对应壁板的近场辐射声压,只与对应壁板子系统连接,未考虑客舱声场混响和其他壁板、舷窗等子系统对该测点声压的影响。因此,SIF测点测量的声压值与客舱内的混响声压有一定差异,两者间不能直接对比。监测客舱内壁板附近SIF 测点的声压级可以排除其他子系统对特定壁板的声辐射影响,直接研究声学降噪包铺设方案在壁板局部的有效性,有助于评估和优化声学降噪包铺设方案。

统计能量法中频带内的模态数高于5才能保证统计能量算法的准确性。本文统计模型中每个子系统各个频带内的模态数后发现,只有在315 Hz以上频段才能保证所有子系统模态数大于5。因此,仿真结果的有效频带范围是315∼10000 Hz。仿真结果中的线性总声压级是315∼10000 Hz 频段的总声压级,与飞行试验测得的机体表面总声压级频率范围不同,仿真结果也无法与中低频段内的实测数据进行对比。由于本文研究声学降噪包铺设的优化方案,而以纤维材料为主的降噪声学包的有效范围也在中高频段,统计能量法模型的有效频率范围是315∼10000 Hz,可以满足研究要求。如果需要用仿真方法研究中低频段的舱内噪声,建议使用有限元法,但有限元仿真超出本文的研究范围。

2.2 壁板仿真结果

以在工况1测量的机体表面声压作为声源输入的情况下,本文应用建立的声学模型计算出仅考虑蒙皮结构、无降噪声学包和内饰板的客舱内壁板近场辐射声压级云图,如图14 所示。由图14 可以看出,试验测量得到的机体表面声压通过肋板蒙皮结构传入客舱后,在蒙皮壁板附近形成的近场声压的分布趋势是在机舱后部应急门到球面框区和应急门下方靠近地板处声压最大,即在8 区和9 区声压最大;高声压区在3 区中后方和4 区下方也有分布。对比图1、图14 发现,机体表面声压在6 区和7 区下方较大。当机体表面声压通过肋板结构传入机舱后,舱内壁板附近的近场声压分布与机体表面声压分布趋势类似。但舱内壁板近场声压的高声压区除了6 区和7 区下方以外,还增加了8 区、9 区、3 区中部以及4区下方。

图14 工况1 的客舱中后段的声学模型线性总声压级仿真云图仅考虑蒙皮结构,无降噪声学包和内饰板Fig.14 Distribution of the simulated overall sound pressure on the aircraft surface in the mid-after cabin of operation condition 1,skin included only

图15 3 区、4 区、8 区、9 区的输入声功率Fig.15 The simulated results of the power inputs on the Areas 3,4,8,and 9

为分析3 区、4 区、8 区、9 区的高声压区产生的原因,本文用声学模型分析了对应区域壁板的输入声功率,如图15所示。图15中,3区的输入声功率图中,声源贡献量曲线在1250 Hz 以上频段内几乎与总输入声功率曲线重合,而在1250 Hz以下频段内4区壁板的贡献量稍高于声源贡献量。可见对3 区的壁板结构而言,在1250 Hz 以上频段主要受声源影响,在1250 Hz 以下频段内主要受4 区壁板传递的能量影响。而4 区、8 区、9 区的输入声功率图中,总输入声功率与声源贡献量重合程度高,显示出主要受声源影响的特性。因此,3 区、4区、8 区、9 区中噪声的主要传递路径是从机体表面通过壁板结构传递到舱内。可以预见,在3 区、4 区、8 区、9区使用声学降噪包可以消耗噪声主要传递路径上的声能量,降低传递到舱内的声能量,从而降低舱内声压级。

3 舱内降噪优化设计

3.1 设计方案

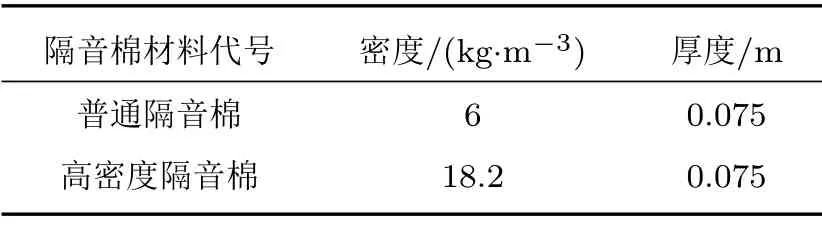

由飞行试验测量得到的机体表面声压和仅考虑蒙皮结构的舱内壁板近场声压分布仿真可以发现,机体表面声压传入机舱后,在蒙皮附近形成数个高声压区,包括6 区和7 区下方,8 区、9 区和3 区中部以及4 区下方。因此,可在降噪声学包的原始设计方案基础上,在以上高声压区用高密度隔音棉代替普通隔音棉,以达到在厚度相同的条件下优化舱内声场的目的。两种隔音棉的材料参数见表3。

表3 隔音棉材料参数Table3 Parameters of the fibers used in the thermal acoustic insulation blankets

该型号飞机的降噪声学包原始设计方案是在客舱壁板和天花板区铺设普通隔音棉和内饰板,其中隔音棉使用表3中的普通隔音棉。本文提出的优化设计方案中,优化方案1只在5 区到9区使用高密度隔音棉,优化方案2在3 区到9区全部使用高密度隔音棉,如图16所示。三种方案的详细对比见表4。

图16 优化设计方案示意图Fig.16 Proposed designs for the thermal acoustic insulation blankets.

表4 统计能量法仿真的降噪声学包设计方案Table4 Designs of the thermal acoustic insulation blankets used in the SEA model

3.2 设计方案仿真结果

图17∼图19 显示使用降噪声学包的原始设计方案、优化设计方案1 和优化设计方案2 后的舱内壁板近场声压分布仿真结果。对比图14 和图17 发现,在客舱壁板上按照原始设计方案添加声学降噪包和内饰板后,机舱壁板近场声压整体有所降低,但仍在6 区和7 区下方,8 区、9 区和3 区中部以及4 区下方有较高的声压分布。

图17 工况1 的客舱中后段的声学模型线性总声压级仿真云图,使用原始降噪声学包设计Fig.17 Distribution of the simulated overall sound pressure on the aircraft surface in the midafter cabin of operation condition 1,using the original design of the thermal acoustic blankets

图18 工况1 的客舱中后段的声学模型线性总声压级仿真云图,优化设计方案1Fig.18 Distribution of the simulated overall sound pressure on the aircraft surface in the midafter cabin of operation condition 1,using the proposed design 1 of the thermal acoustic blankets

图19 工况1 的客舱中后段的声学模型线性总声压级仿真云图,优化设计方案2Fig.19 Distribution of the simulated overall sound pressure on the aircraft surface in the midafter cabin of operation condition 1,using the proposed design 2 of the thermal acoustic blankets

对比图17 和图18 发现,使用优化方案1、在5 区∼9 区用高密度隔音棉替换普通隔音棉后,5 区∼9 区的壁板近场声压降低,但3 区和4 区的高声压区域依然存在。因此可以将高密度隔音棉区从5 区∼9 区向3 区和4 区扩展,即为优化方案2。对比优化方案2 和优化方案1 的仿真结果发现,在3 区和4 区用高密度隔音棉替换低密度隔音棉不仅能降低此处的壁板近场声压,相邻的1 区、2 区、5 区、6 区、10 区声压也有所降低,而这种降低效果与壁板的耦合关系和声能量传递路径有关。

3.3 舱内声压级仿真结果

由舱内壁板的近场辐射声压仿真结果可知,在降噪声学包的优化设计方案中,用高密度隔音棉替换低密度隔音棉能降低对应的壁板近场声压和邻近区域壁板的近场辐射声压。而本文仿真模型中的近场辐射声压只与对应壁板有关,可以验证降噪声学包的有效性,未考虑客舱声场混响和其他壁板、舷窗等的影响。图20 是仿真模型计算出的客舱内声压级,体现了客舱内的混响以及壁板、舷窗的整体影响。其声源激励如图13 所示,分为只考虑蒙皮和蒙皮+降噪声学包等构型,降噪声学包设计方案见表4。

由图20可以看出,仅考虑蒙皮结构的舱内声压级较高,说明蒙皮结构无法有效降低舱内噪声,有必要使用降噪声学包和内饰板。比较图20 中的实线和虚线可以看出,添加原始设计方案的降噪声学包和内饰板能有效降低舱内声压级,在2500 Hz 最大可降低10.5 dB。三种隔音棉设计方案的降噪效果在1600 Hz 以上基本一致,而在315∼1600 Hz 频段上,使用三种隔音棉设计方案得到的舱内声压级依次降低,证明增加高密度隔音棉的铺设范围可以降低舱内声压级。此结论与舱内壁板近场辐射声压仿真结果所得到的结论一致,也符合2.2 小节中对噪声传递路径的分析和对降噪方法的预期。因此,在实际工程设计中,应综合考虑壁板近场辐射声压、舱内声压、设计方案重量等因素对设计方案进行取舍和优化,以达到在保证客机经济性的同时优化客舱声环境的目的。

为验证模型,本文将仿真得到的A 计权舱内声压级与在舱内不同位置测量得到的A 计权声压级进行对比,如图21 所示。图中细线代表在舱内不同测点位置测量得到的A 计权声压级,黑色粗实线代表仿真得到的A 计权舱内声压级。由公式(1)可知,仿真得到的声压级是声空腔内对体积求平均得到的声压级。由图21 可以看出,仿真数据与实测数据呈现相同的趋势,但仿真数据在整个有效频段内比实测数据高1∼8 dB。这是由于本文使用的仿真模型是一个简化的客机舱段模型,未考虑行李架、客舱座椅等对客舱声场的影响。而实测数据则包括所有客舱组件对客舱声空腔的影响。图22是实际测量得到的舱内座椅吸声系数。对比图21和图22发现,舱内座椅的吸声系数在315 Hz 以上能达到0.6 以上。由于舱内座椅铺设面积大,总表面积大,可以推断仿真数据与实测数据之间存在差距主要是因为仿真中没有考虑客舱的舱内座椅吸声等因素。

图20 工况1 的客舱中后段的声学模型计算出的舱内声压级Fig.20 The simulated sound pressure levels in the mid-after cabin under the excitation of the measured sound pressure levels on the outer surface of the aircraft with operation condition 1

图21 工况1 的客声学模型仿真结果与在不同舱内位置实测的A 计权声压级对比,使用原始降噪声学包设计Fig.21 The comparison of the simulated sound pressure levels and the measured sound pressure levels in the mid-after cabin under the excitation of the measured sound pressure levels with operation condition 1

图22 实际测量的舱内座椅吸声系数Fig.22 The measured sound absorption coefficient of the passenger seats in the cabin

4 结论与讨论

本文从试验数据分析和声学建模两方面研究机体表面声压及其对舱内壁板近场辐射声压的影响,提出了优化设计方案,并用声学模型验证了优化设计方案的有效性。其中,声学建模用试验数据作为声源激励,其他结构参数均采用该型客机的实际参数,材料参数均来自实际测量。

通过分析飞行试验获得的线性总声压级云图、发动机N1、N2 频率对应的1/3 倍频程云图发现,总声压级和发动机N1、N2 频率对应的1/3 倍频程声压在机体表面的声载荷分布趋势基本一致。该型号客机在巡航状态下的机体表面声压分布特性可总结为

(1)在整个测量范围内,声压级在后应急门前方、靠近地板处最大,并从此处向四周蔓延;而在机头及前机身区域,声压级在登机门后侧到客舱第一舷窗之间较大。

(2)在相同巡航高度,随着巡航速度的增加,后应急门前方、靠近地板处的声压级较大区域面积增加,高声压级范围向航向前方蔓延;而机头及前机身区域的声压级云图无明显变化。

(3)在相同巡航速度,不同巡航高度对机体表面声压分布无明显影响。

(4)发动机N1、N2 频率对应的1/3 倍频程云图中,机体表面声压的分布趋势无明显差异。

通过建立声学模型、分区加载飞行试验测量得到的机体表面声压作为声源进行统计能量法声学仿真,并结合仿真结果提出降噪声学包的优化方案1 和优化方案2。由仿真模型得到的壁板近场声辐射仿真结果和舱内声压仿真结果一致表明:

(1)机体表面声压通过肋板结构传入机舱后,舱内壁板附近的近场声压分布与机体表面声压分布趋势类似;

(2)仅蒙皮结构无法有效降低客舱噪声,有必要使用降噪声学包和内饰板;

(3)添加原始设计方案的降噪声学包和内饰板能有效降低舱内声压级,但仍需要在特定区域对原始设计方案进行优化设计;

(4)本文降噪声学包优化方案2 的降噪效果好于优化方案1,在实际工程设计中,应综合考虑设计方案声学仿真结果和重量等因素对设计方案进行取舍和优化。

本文用实际试飞数据模拟声源进行统计能量法声学仿真,增强了统计能量法仿真的准确度;而在试飞数据的基础上用仿真方法研究客舱内部壁板附近声场和舱内声压,以仿真结果为基础提出了优化设计方案,并用仿真建模验证了降噪声学包设计方案的有效性。这种试验数据分析与声学仿真相结合的工程设计方案可以有效降低优化设计的试飞成本,提高飞机设计的经济性,值得继续研究和推广。