科学资源对公众科学兴趣的贡献(下)①②

约翰·H·福尔克 科特·帕蒂森 大卫·麦耶 大卫·毕贝斯 凯瑟琳·利文斯顿著 杨玉娟译

四、调查结果

(一)自变量

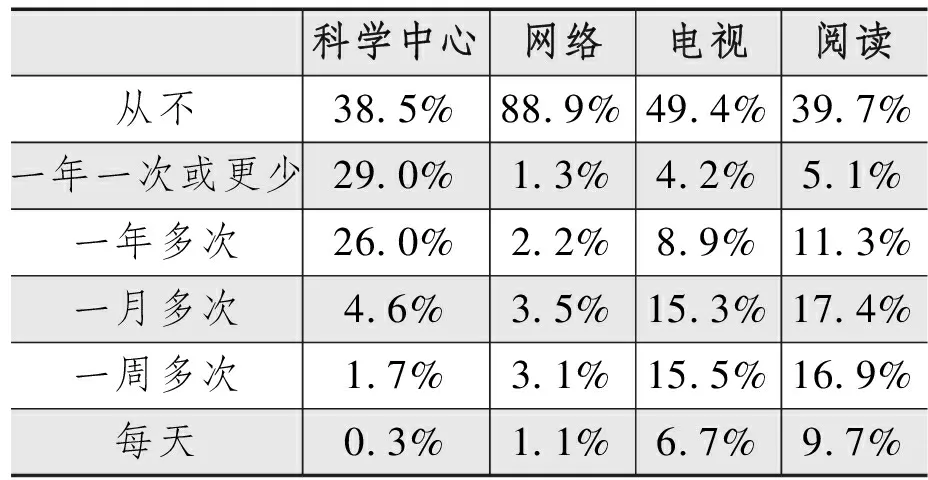

调查的核心自变量是科学教育资源的使用及使用后个体经历的特性,同时也测量了性别、收入和种族/民族等作为核心人口学特征的变量。图1概括了成人自述现在对四类科学教育资源的使用与否情况,在学习科学时,大部分公众广泛使用四类媒介。总的来看,科学类电视节目是最常见的媒介,而科学中心参观最少用到,大约2/3的成人每年参观一次科学中心。使用频数上,网络和阅读领先,约1/4的成人每天都会使用到。约2/5的成人自述每周会多次通过网络、阅读和看电视来从事科学类活动。

图1 现在对科学教育媒介的使用率

图2概括了成人自述的青少年早期对四种科学教育资源使用与否的情况。由于网络从十多年前才开始广泛普及,在许多成人年少时没有,该结果不做统计。从自述中表明,其他三类科学教育资源在青少年早期均被频繁使用,但不如成年后使用的频数高。50%成人自述在青少年早期会观看科学类电视节目,其中15%每月观看数次,15%每周观看数次。相当数量的成人表示在青少年早期会定期阅读科学类书籍。同样,约40%的样本表示在6/7年级时参观过科学中心,大部分一年一次,最多的一年几次。

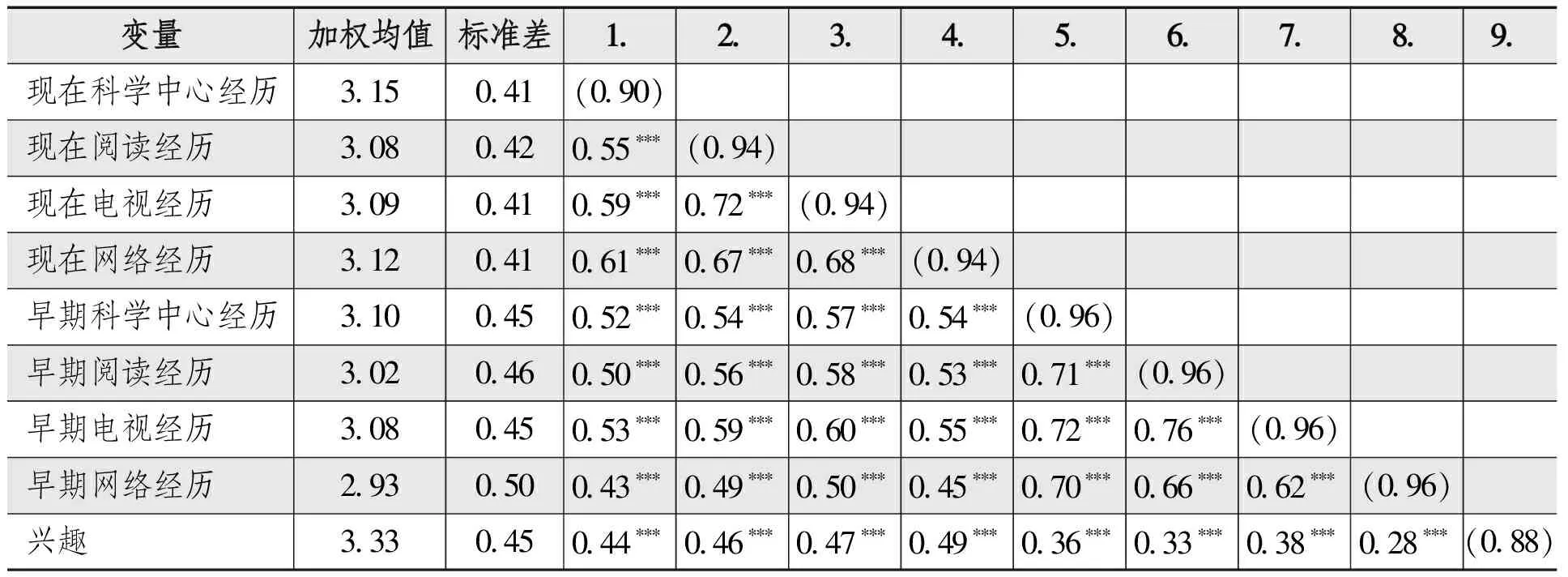

因此,所有媒介使用和经历的数据之间有强烈的正相关性(见表4)。现在使用各类科学类媒介最频繁的个体,更有可能过去对这些媒介有正向经历。同样,使用过某种科学媒介的个体,更有可能同时使用其他形式。

图2 早期对科学教育媒介的使用率

(注:互联网“从不”的频率是“从不”和“从未/尚未发明”回答的集合)

(二)自变量和因变量的关系

表5总结了8类科学经历与成人现在科学兴趣、价值观及认知倾向之间的相关性,相关性均为正向显著。相关性从成人回忆感知的在青少年早期学校科学经历的0.28,到成人感知现在使用网络的科学经历的0.49。

表4 现在使用与现在经历变量的相关性等级排列

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

表5 学习经历与兴趣变量的加权均值、标准差和相关性等级序列

注:对角线上的值显示了克朗巴哈信度的测量。

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

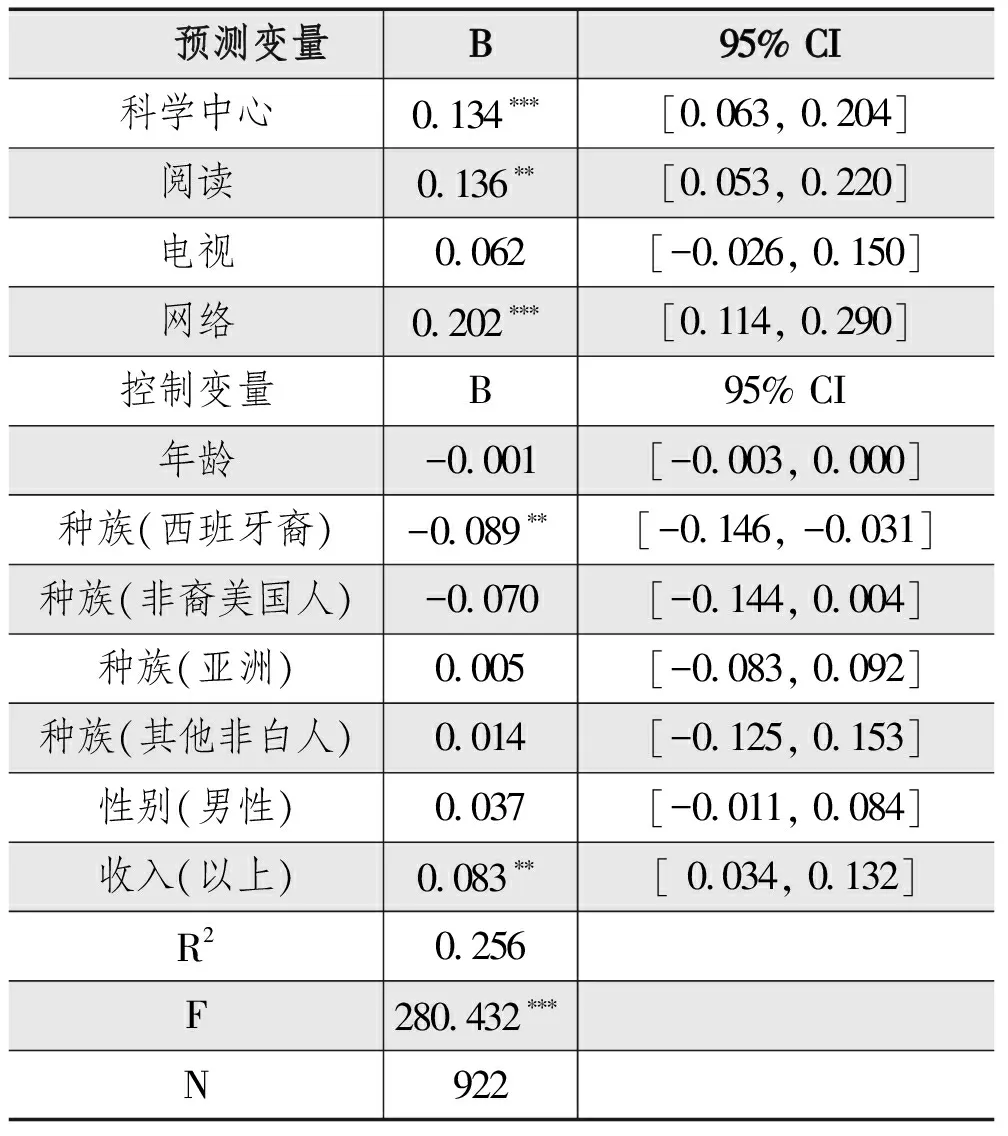

为确定成人参观科学中心、看电视、阅读和使用网络的现在经历如何作用于现在成人的科学兴趣、价值观及认知倾向,使用多元线性回归模型进行分析,其中使用年龄、种族/民族、性别作为控制变量(表6)。分析表明,出现显著回归方程(F(10, 1040)535.668,p<0.001),R2数值为0.255。在控制其他所有预测变量后,现在科学中心参观、阅读和网络经历是科学兴趣、价值观及认知倾向的显著变量;而看电视与价值观和认知倾向的相关性较弱。在所有控制变量中,种族/民族中的西班牙裔/拉美裔和非裔美籍与现在科学兴趣、价值观及认知倾向正相关性最强,而种族/民族中的亚裔和其他非白人、年龄和性别与现在科学兴趣、价值观及认知倾向没有显著相关性。收入水平在中数之上与现在科学兴趣、价值观及认知倾向有弱正相关性。

表6 现在科学经历预测科学兴趣的多元回归

注意:种族参照系是白人,性别参照系是女性,收入参考变量如下。

*p<0.05, **p< 0.01, ***p<0.001

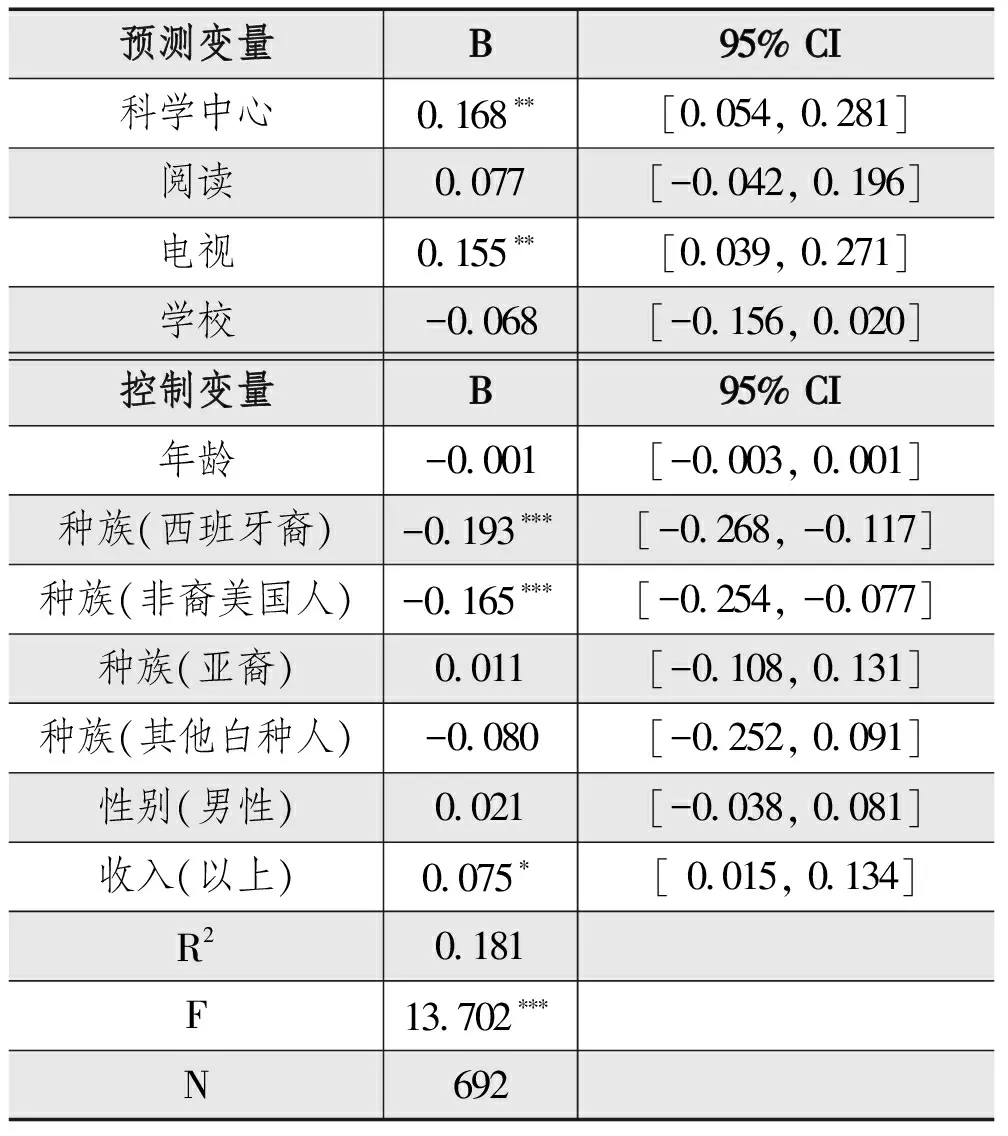

为确定成人在青少年早期时经历的参观科学中心、看电视、阅读和参与学校科学课程对现在成人科学兴趣、价值观及认知倾向的影响,使用第二个线性多元模型进行分析,分析中同样使用年龄、种族/民族、性别作为控制变量(表7)。出现显著回归方程(F(10, 779)518.236,p<0.001),R2数值为 0.190。在控制其他所有预测变量后,青少年早期参观科学中心和看电视的经历是科学兴趣、价值观及认知倾向的显著变量。与以上类似,在所有控制变量中,种族/民族中西班牙裔/拉美裔和非裔美籍与现在科学兴趣、价值观及认知倾向正相关性最强,而种族/民族中的亚裔和其他非白人、年龄和性别与现在科学兴趣、价值观及认知倾向没有显著相关性。同样与之前类似,收入水平在中数之上与现在科学兴趣、价值观及认知倾向有弱正相关性。

表7 早期科学经历预测科学兴趣的加权多元回归

注意:种族参照系是白人,性别参照系是女性,收入参考变量如下。

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

五、讨论

本研究数据表明,居住在美国三座城市的不同层面的成人总体上参与多种类别的科学活动,且大多数人参与频繁;而使用资源媒介的变化可能与资源媒介的属性和便利性相关,比如对大多数人来说,网络和电视较之科学中心来说,从空间、时间和花费等方面考虑均更易获取。近2/3的美国人自称现在每周参与某类科学活动,而近一半的美国人称每天参与,仅有1/5的美国人表示他们从不参与本研究中所指的任何科学类活动。网络和科学类电视是最频繁使用的资源,而尽管科学中心称每年该地区2/3的公众至少会参观一次,科学中心也是使用最少的科学资源,该数据与其他文献一致[1]。尽管受访者报告在年少时期的参与频率比现在少得多,他们同时表示,该时期使用多类科学资源。近一半成人表示在青少年早期观看科学类电视节目,略少于一半的成人报告参观科学中心及阅读校外科学类书籍。现在的成人在年少时使用网络的情况不多,应该是因为网络是逐渐发展起来后才作为一种选择。

与之前研究数据一致[2],使用任何一种科学类媒介的人都更可能使用其他科学类媒介。此外,体验经历最佳的使用者也更有可能使用得更频繁。这些数据都不足为奇,但将此作为理解基线牢记于心很重要。具体来看,在自由选择学习语境中,鉴于环境本身的内在属性,自我选择并不应该是可控变量[3]。也就是说,由于科学教育的整体出发点无可争议是激励个体为将来的科学经历赋予更多自由选择,自我选择学习作为一个有理有据的变量,应被认识到。

从该论点出发,本研究的一个主要发现是:在生活早期或后期有频繁参与校内外、积极的科学类经历,与成年后有更强烈的科学兴趣、价值观及认知倾向正相关。尽管许多科学类经历均与现在成人的科学兴趣、价值观及认知倾向正相关,在模型里控制其他预测变量后,值得注意有几种经历对成年后的兴趣尤其有预测性。具体来看,参观科学中心、阅读、网络等现在成人自由选择的积极学习经历,可显著预测现在成人的科学兴趣、价值观及认知倾向;而看电视的积极经历并无此预测性。与之类似,青少年早期参观科学中心和看电视的积极经历对现在成人的科学兴趣、价值观及认知倾向有显著预测性,而青少年早期阅读和参加科学课程的积极经历无此预测性。

该数据显示的一个结论是,所有科学媒介均很重要,但其中如看电视等某些媒介在生活早期更重要,而如阅读等其他媒介在生活后期更为重要。在整个趋势走向中,一个特例是青少年早期和成年后参观科学中心的积极经历对成人科学兴趣、价值观及认知倾向的作用。尽管与如看电视或阅读的参与其他类别科学活动的成人相比,参观科学中心的成人更少,但参观对现在成人科学兴趣、价值观及认知倾向的积极影响更大。由于网络作为科学兴趣和学习的支撑媒介的出现相对较晚,现有研究无法确定早期使用网络对长期科学兴趣、价值观及认知倾向是否有作用。当然,现在使用网络对成人科学兴趣、价值观及认知倾向有显著作用。

大多数科技专家、教育者和政策制定者持有一个普遍假设,认为多种媒介对促进公众长期科学兴趣仅具有相对重要性,特别是在与正式教育、学校教育的角色对比时。本文的数据尽管只是初步方向性的发现,却对该假设提出了重要质疑。结果显示,尽管许多人表示有积极的课堂科学经历,但在做了其他因子控制后,这些学校经历对大多数成人长期科学兴趣、价值观及认知倾向没有显著作用。相较而言,阅读校外科学类书籍在绝大多数年轻人的正向经历中占首位,但阅读对长期科学兴趣、价值观及认知倾向的影响略弱;而年少时如参观科学中心或看电视的校外经历对成人的科学兴趣、价值观及认知倾向有显著预测性。这些结果也强调了持续参与科学类经历的重要性:参与越长期,兴趣也大(或许反之亦然)。

当然,有理由相信我们对普适性群体得出的经历质量评估方法并不适用于所有个体或学习情境。比如,尽管一些学校老师肯定努力将科学变得更生动有趣,并强调科学在年轻人未来生活中的重要性,但是从数据中显示的信息是,可能只有极少教师关注这些维度,或是学校仍然维持典型的对认知结果的关注。这对于阅读同样适用。如前所述,不断有研究表明兴趣是人类行为的核心驱动力[4],也是年轻人和成人选择职业和人生的重要预测因素[5];同时,如果所有的科学老师都努力启迪和激励学生使其成为终生的科学学习者的假设成立,本研究结果对于在学校语境下的工作者来说无法鼓舞人心。

研究结果无法直接推断经历如何具体影响或相互作用于成人现在的科学兴趣、价值观及认知倾向,也无法决定这些因子之间的指向性或关系。例如,科学中心的积极经历是否可以预测科学兴趣、价值观及认知倾向,反之亦然?在青少年早期有科学中心和看电视积极经历的个体,是否会主动进一步参与科学类活动,由此对长期科学兴趣、价值观及认知倾向产生作用?校外科学类活动是否会使个体更倾向于参加校内科学活动,随之导致个体成年后更会主动开展科学学习,亦或在校外培养的兴趣,其发展是完全独立于学校之外的?由于影响人类兴趣发展的多种因素具有的内在复杂生态性,这些问题尚未解决。因子之间有相互作用关系[6],尽管该结论可以从已知论述中合理得出,由于学习具有复杂性和迭代性,本研究并未对此进行检验。与每个复杂系统一样,这些相互关系有存在的可能,并会在某些作用下相互强化。无论系统多复杂,无可辩驳的事实是,青少年早期和成年时期的主动/非正式经历均对成人的科学兴趣、价值观及认知倾向有显著预测性。

研究结果同样支持的一个论点是,社会不平等性在美国持续存在。值得注意的是,数据表明了种族/民族和收入对于科学兴趣、价值观及认知倾向微小但重要的影响。由于白人受访者及更高收入群体比西班牙裔/拉丁裔和非裔受访者及更低收入群体表达的科学兴趣、价值观及认知倾向更高,为保证未来正式及非正式科学教育可以有效促进所有个体的平等机会,应在此特别注意并集中发力。另外,与其他一些公开研究[7]相反的是,没有证据表明男性比女性的科学兴趣、价值观及认知倾向更高。同样也没有证据表明年龄对科学兴趣、价值观及认知倾向有影响。一些早期研究表明成人的科学兴趣、价值观及认知倾向具有与其年龄相关的偏倚,本研究结果也与之背离。

本研究正如其他研究一样有一定局限性,因此在什么因素会作用于成人科学兴趣、价值观及认知倾向的问题上,研究结果不能作为确定性的论述。一个明显的局限是在非独立和独立测量中使用自述形式的有效性。如文中“方法”一章所述,多学科研究表明,特别是在使用调查数据时[8],自述数据尽管不是最完美的,但确实是合理的直接测量方法的替代方式。可使用回溯式数据作为实际的青少年早期经历的替代,尽管如上也有研究表明由此产生的结果是可接受的[9],问题也同样存在。

由于地区和教师水平的差异,学校科学教育的质量会有很大区别,但研究结果对所有学校通用。由此出发,认为正式学校教育对成人科学兴趣、价值观及认知倾向没有独特预测性,这样的结论仍有争议。由于研究中所有因子均是初步总结性的指标而非精确的质性测量方法,因此本研究中对学校课堂的测量方法完全可以类比其他测量方法,在此基础上仍可认为研究结果对所有学校通用。换句话说,科学中心的展览和活动与印刷品、广播电视和数字媒体一样,也会有质上的区别,而个体经历的质量也很可能受到不同的个人学习和情境的因素影响(具体可变性如何作用于如个体的科学中心经验等[3])。或许更大的可变性存于教室范围内,若真如此,也会对结果产生影响。亟待未来研究解决的问题有:(a)如教室经历等某些媒介,是否比其他媒介在质上的可变性更大;(b)如果存在可变性,控制这些变量是否会对结果产生显著影响。

另一个潜在的混淆变量是所有这些经历之间持续模糊的边界。例如,许多科学中心经历现在也融汇了对正式讲授、广播媒体和网络的使用,而许多课堂教学现在包含了多种传统非正式教育的交流工具;学校适龄儿童定期会被要求阅读科学类书籍,观看科学类电视。成人通常会使用多种媒介来满足兴趣,对这些媒介不一定有很明确的区分;尽管在数据收集期尝试对受访者阐明这些媒介间的区别,也可合理认为受访者自述时会出现一些偏差。

本研究仅关注科学教育的两个领域:兴趣和经历。我们相信所选取的兴趣和经历的维度是稳健的,也相信所强调的科学兴趣、价值观及认知倾向和积极的科学经历是有理有据的重要科学教育目标,但这是否为唯一甚至最重要的科学教育目标,我们在此不做讨论。因此,对于我们测量的兴趣和经历的具体维度,是否像理解科学论证的能力或科学素养的通用测度一样,与其他科学教育的成果直接正相关,这个问题在我们现有的数据库里尚且无法回答。基于以上所引文献,可推测此类正相关有较高的存在可能性,但如果要完全回答这个问题,还需要在进一步的研究中继续探索。

最后是研究结果的通用性问题。尽管数据仅在洛杉矶、凤凰城、费城三个地点采集,我们有信心本研究可较为可靠地反映美国这些地区的情况,但研究是否能完全代表美国其他地区,甚至是全球的情况,我们无法确定。也就是说,即便数据从多个地理位置收集,并使用专门的研究方法来更公平地呈现该区域内所有个体和社会经济结构,没有明显理由可保证研究结果有更广泛的通用性。无论通用与否,鉴于本研究的开创性,本研究对于认识各类教育资源对普遍成人科学兴趣,特别是科学兴趣、价值观及认知倾向的相对贡献,提供了有意义且合理的基线。毋庸置疑,未来特别是为评估学习经历的质和量对个体终生影响的纵向研究和小组研究,对于公众如何及为何对科学产生兴趣,将揭示更加完整和复杂的画卷,而本研究中的相对贡献模式为认识终生科学学习提供了有意义的框架。除为未来研究打下基石以外,数据同时提供了开展科学教育与资源分布、平等性、国家政策等相关讨论的可能性。尽管从该研究或其他研究中得出的结果尚不足以改变政策,但在思考如何最优地提高公众的科学知识、参与度及兴趣时,希望这些结果与其他正在进行的研究一起,对于当下科学教育政策的决策,特别是考虑到现在正式课堂教育远超于其他形式科学教育的特别优先权时,可充分激起严肃公正的讨论。

六、结论

研究强调了科学学习生态系统的复杂性和协同性。我们对于该生态系统只是一知半解。亟待出现更多关于所有科学资源对个体终其一生的积累式影响和互补性影响的研究,使用此类生态系统式的研究方法也有助于公共教育的实质进步。然而,本文最现成的首要信息是,公众科学教育不是从单一主要资源(如正式学校教育)中发生的,而是同时在儿童时期及成年后的包括学校和主动学习经历的多种资源作用下产生,序言中的这一论点已得到数据的广泛证明。文中数据表明,各类资源对成人科学兴趣、价值观及认知倾向均有贡献,其中不同形态的校外经历尤其重要。这些发现和自由选择经历的证据加在一起似乎比学校教育对成人科学素养的贡献更多,并额外支持了以下论点:当前科学教育政策及财政政策有可能对学校教育过度倾斜,并以牺牲校外科学教育为代价。研究结果呼吁对自由选择学习赋予更多关注和提供更多潜在支持。

结果同样强化了社会对平等性和获得性的关注。尽管长久以来,已有观点认为学校是社会不公平性的调平器;事实上,对成人科学兴趣、价值观及认知倾向影响最大的,是从非校内经历中产生的涉及重要政策的议题。鉴于世界普遍关注增加公民独立于其方式方法和社会背景之外的长期公众科学兴趣和参与度,本研究及文中所引其他近期研究表明,增强科学平等性的目标或许最好是通过增加对自由选择学习的公共支持来达成。参观科学中心和观看科学类电视节目这两类青少年科学学习经历对于长期成人科学兴趣、价值观及认知倾向尤其有预言性,鉴于此,可从研究中总结出,对于少数民族或低收入群体来说,拓展科学获得性最有成效的方法,是在这两种特定经历类别上投资。更保守一点的结论是,至少现有研究结果表明,要增进公众的终生科学兴趣,基于学校的解决方式显然不是唯一的、甚至可能不是最好的媒介。

尽管调研数据倾向自由选择学习经历,总的来看数据也强化了科学兴趣成长和学习的协同性和积累性;在青少年和成人时期有正向科学类经历的个体,更有可能未来继续坚持增加科学类的经历。因此,想要建立一个对科学持续感兴趣的公民体系,需要构建出科学学习基础设施的所有部件并关注全体公众,而非仅仅构建几个部件和关注部分群体。大多数美国人在生活中获得某类科学经历,若对此类经历的定义是正向积极的,他们会支持更强烈的科学兴趣。因此,健全的科学教育政策应该支持的不应该是单一的科学资源,而是多个种类的科学资源。在个体一生中,高质量的课堂教育、科学电视节目、科学书籍杂志、网络,还有特别是科学中心和科技博物馆,全部单独或共同对公众的科学兴趣产生作用,由此扩展性地作用在公众的科学知识和通识素养上。

对于这种广泛、多层级的战略,政策制定者修辞性的认同在逐步增长(如Traphagen和Traill[10]),但几乎还没见到在此方向上的实质性努力。为增强公众科学兴趣和认识,正式学校教育仍然是几乎所有地方、州级或国家层面的主要选择渠道,尚未发现支持校外科学教育的其他资源更公平分配的建设性提案。事实上,由于过去几十年在此方向上的成效甚少,当今美国政府的政策已被搁置在如何扭转之前做法的位置上了。希望本研究为改变这些议题争论的本质可提供一点动力。尽管在面对科学兴趣、科学参与度和科学素养的社会需求时,过去的战略和政策尚在迷雾中,诸如本文的研究表明,要解决这些问题,需要以开放的态度来面对公众科学教育发生的时间和地点是在不断变化的这一事实。