压裂充填方式对疏松砂岩储层油水运移的影响*

范白涛 邓金根 林 海 高 斌 王晓鹏

(1. 中海油研究总院有限责任公司 北京 100028; 2. 中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室 北京 102249; 3. 中海石油(中国)有限公司天津分公司 天津 300459)

疏松砂岩稠油油藏流动性差、产能低、易出砂,如何在有效防砂的前提下提高单井产能是该类油藏开发的关键。目前,水驱采油仍是稠油开发的主要方式之一[1-3],但对于疏松砂岩油藏,常规的注水开发容易产生含水上升速度快、层间动用不均衡等问题[4]。针对这些问题,油田生产中通常通过调剖堵水、分层注水、封堵高渗层、调整射孔段长度等措施[5-7]实现增大波及系数、改善油层动用程度的目的。上述方法能够改变水驱过程中的油水运移状态,对增油控水有一定效果,但起不到防砂作用。

压裂充填技术可以一次实现防砂和增产双重目标,已成为疏松砂岩油藏的常规开发技术[8]。该技术利用专用工具将绕丝筛管下至油层部位,使用压裂车组压开油层,并把携带一定规格陶砾的压裂液以大排量携带充填到裂缝中,同时在绕丝筛管外环空中完成砾石充填,最终在裂缝和环空中形成高渗透砾石堆积防砂体[9- 10]。理想的压裂充填作业在疏松砂岩中形成的裂缝长度一般为20~40 m,缝宽约2~4 cm[11],将井眼周围的径向流转变为线性流。在渤海某油田开发实践中发现,采用压裂充填作业不仅能有效防砂,而且会改变油水运移状态,对开发井不同小层的产油量和含水率产生影响。如果设计得当,在疏松砂岩油藏中进行压裂充填作业可获得防砂、增油、调剖效果,对处于开发中后期的高含水油藏有重要意义。

本文依据渗流力学基本原理,从疏松砂岩稠油油藏注水开发中的油水两相流动出发,利用数值模拟技术对压裂充填作业前后开发井的含水率、产油量及采出程度变化情况进行研究,以期为疏松砂岩稠油油藏压裂设计提供参考。

1 疏松砂岩中油水两相流描述方程

对于疏松砂岩储层中的水驱油过程,假设油藏中只含有油水两相,原油流动过程中不发生溶解气析出,在不考虑重力的情况下,根据质量守恒方程可得油水两相流的渗流连续性方程[12]即

油相:

(1)

水相:

(2)

油水两相在疏松砂岩地层中的流动符合达西定律,则油相运动方程为

(3)

水相运动方程为

(4)

对于油水两相在高渗裂缝介质中的流动,采用非达西渗流方程描述[13-14]。压裂充填后裂缝中油相渗流运动方程为

(5)

水相渗流运动方程为

(6)

上述方程中,油水两相的压力、饱和度和渗流速度均为未知量,共6个。因此,为求解油水压力和饱和度,还需补充毛管力方程和饱和度方程[15],即

So+Sw=1

(7)

pw=po-pcow(Sw)

(8)

式(8)中:pcow为随含水饱和度变化的毛管压力,MPa。

注水井定流量边界条件为

ql(x,y,t)|x=xw,y=yw=ql(t)

(9)

开采井定压力边界条件为

p(x,y,t)|x=xw,y=yw=pwf(t)

(10)

在外边界上采用定压力边界条件,即

p|Γ=0

(11)

式(9)~(11)中:ql为注入流量,m3/d;pwf为井底流压,MPa;Γ表示油藏外边界。

根据式(1)~式(11)可以完整描述压裂充填作业后注水驱替过程中油水两相的运移过程。对于上述非线性偏微分方程组,需要采用数值方法进行求解。因此,借助数值模拟计算模型对压裂充填后油水两相在储层中的运移规律及油藏开发中含水率和采出程度的变化进行计算分析。

2 储层含水率随开发时间的变化规律

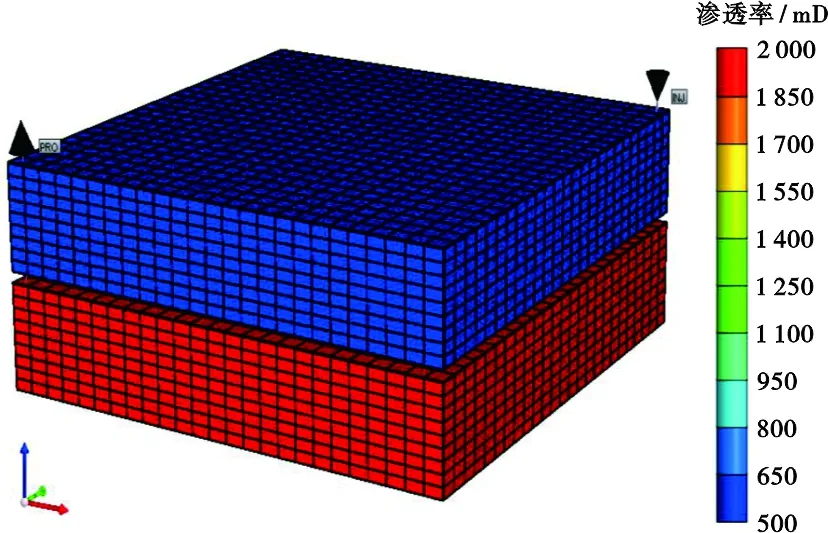

基于疏松砂岩中油水两相流描述方程,利用数值模拟软件建立了两层不同渗透率储层中的一注一采定产量开发模型,模型模拟地层长×宽×高为250 m×250 m×90 m,其中上下两层储层厚度均为45 m,中间有隔层分隔,如图1所示。模型中地层特性及流体参数见表1,油藏油水相渗曲线如图2所示。

图1 两层不同渗透率油层中注采开发数值模型

参数 数值油藏顶深/m 1475净毛比 0.7孔隙度/% 30原始地层压力/MPa 14.68地层原油密度/(g·cm-3) 0.979地层温度/℃ 47.5地层原油黏度/(mPa·s) 264上层渗透率/mD 500下层渗透率/mD 2000初始含油饱和度/% 57

图2 油水相对渗透率曲线

设定生产年限30 a,以200 m3/d定产液量生产,注采比1∶1。注采过程中含水率及采出程度计算结果如图3所示,生产约0.9 a后油井见水,随后高渗层含水率急剧上升,5 a后含水率已达90%以上,5~30 a含水率增长趋势变缓,最终含水率约为99%;低渗层含水率在经过生产初期的快速增长之后,增速平缓,最高含水率约为52%。从采出程度分析,开发30a后油藏总采出程度为25.1%,其中高渗层采出程度达到32.2%,而低渗层采出程度仅为15.7%。可见,在水驱开发过程中,注入水更容易沿渗透率较高的下层运移,从而影响了渗透率较低的上层波及效果,导致两层储层采出程度不平衡。同时由于下层渗透率过高,造成生产初期即出现水淹,影响了总采出程度。

图3 含水率及采出程度随生产时间的变化曲线

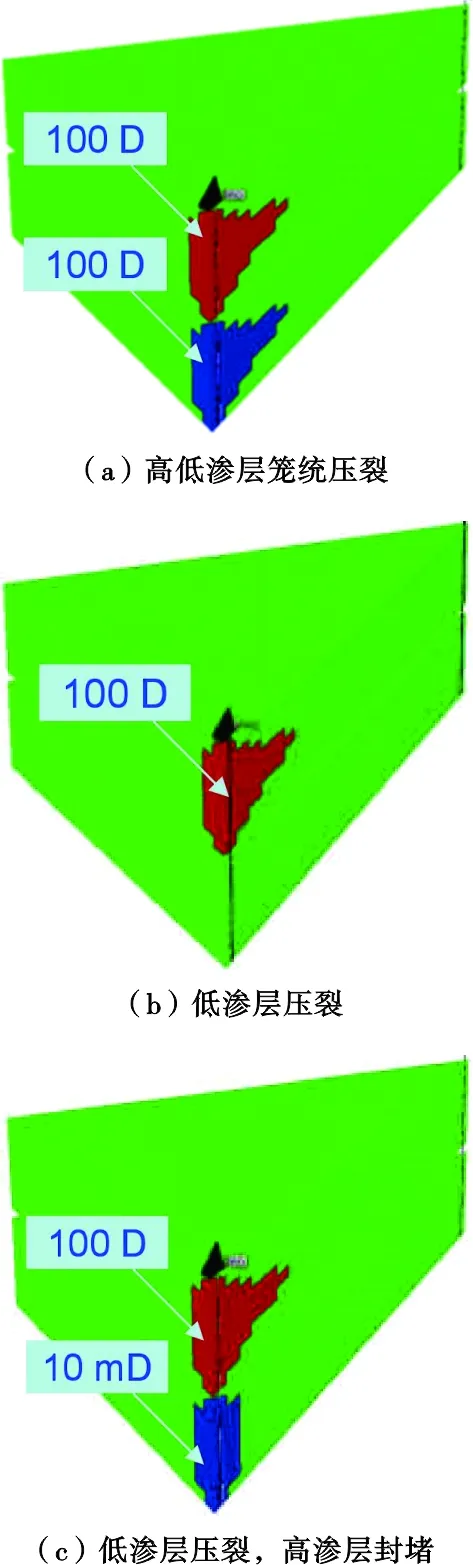

3 压裂充填对油水运移的影响规律

为了研究压裂充填作业对油水运移的影响,在数值模型中改变开发井周围网格单元属性,分3种压裂方式模拟了压裂充填形成高渗裂缝以及高渗层适当封堵的作业情况,并对压裂充填后的含水率和采出程度变化规律进行了计算。图4a为压裂方式一,在高渗和低渗层中进行笼统压裂,裂缝渗透率为100 D;图4b为压裂方式二,只在低渗层中进行压裂,裂缝渗透率为100 D,高渗层中不压裂;图4c为压裂方式三,低渗层进行压裂,裂缝渗透率为100 D,高渗层进行封堵,近井地带渗透率降低至10 mD。模拟压裂裂缝长度为30 m。

图4 3种作业方案裂缝和近井地带渗透率变化示意图

对于压裂方式一,开采过程中含水率和采出程度的变化如图5所示。与不进行压裂相比,高渗层与低渗层含水率和采出程度均变化不大,上下两层综合采出程度也基本与不进行压裂的生产方案持平。

图5 压裂方式一含水率和采出程度随开发时间的变化曲线

对于压裂方式二,开采过程中含水率和采出程度随时间变化的计算结果如图6所示。开采中主要影响低渗层的油水运移,使低渗层含水率在压裂充填作业后明显上升,提高了水驱对低渗层的波及能力,最终低渗层含水率达到90.3%,采出程度达到23.0%。与不进行压裂充填相比,上下两层综合采出程度由25.1%上升至26.9%。

对于压裂方式三,开采过程中含水率和采出程度随时间的变化如图7所示。开采中对低渗层油水运移的影响最大,对最终采出程度的激励作用也最为明显,最终低渗层含水率达到97.6%,采出程度上升到43.1%;与不进行压裂充填相比,上下两层综合采出程度由25.1%上升到29.8%。

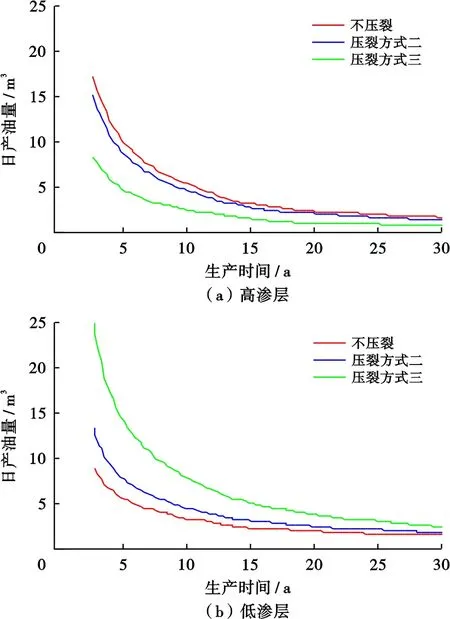

通过数值模拟还计算了不同压裂方式上下两层储层日产油量的变化情况,由于压裂方式一的计算结果与不进行压裂充填作业非常接近,因此只给出了压裂方式二、三的计算结果与不压裂时的对比情况,如图8所示。由图8可以看出,与不压裂相比,压裂方式二、三作业后高渗层日产油量降低,低渗层日产油量升高,其原因是低渗层被动用,相同注水量条件下高渗层水流量减少,导致产油量降低;而且压裂方式三作业后高渗层日产油量降低最多,低渗层日产油量上升最多,表明该压裂方式对低渗层的动用效果最好。

图6 压裂方式二含水率和采出程度随开发时间的变化曲线

图7 压裂方式三含水率和采出程度随开发时间的变化曲线

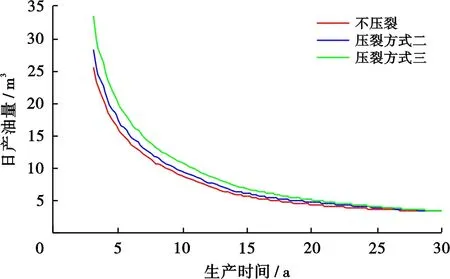

不同压裂方式日产油量随开发时间的变化如图9所示。压裂方式二、三作业后日产油量均比不压裂时上升,且压裂方式三上升最多,表明该方式对低渗层进行压裂充填,同时封堵高渗层,能够获得最高的综合日产油量。

图8 不同压裂方式日产油量随时间的变化曲线

图9 不同压裂方式总产油量随时间的变化曲线

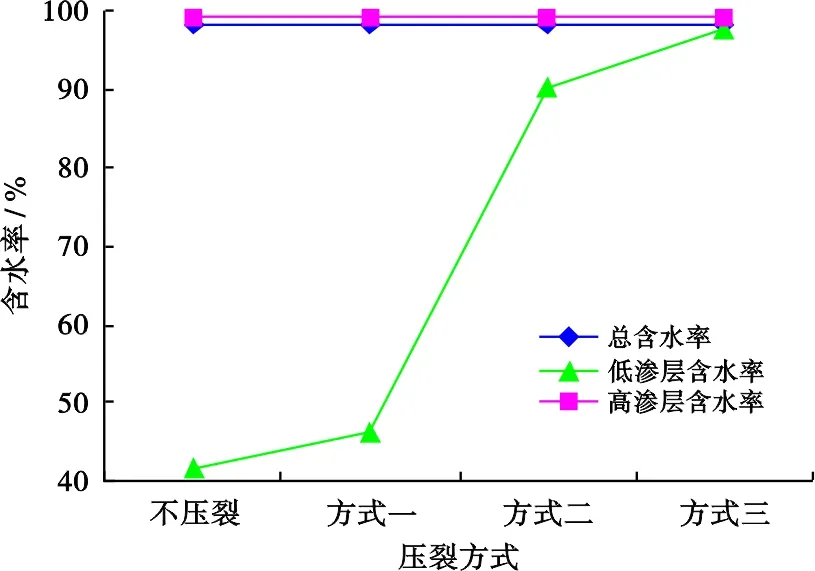

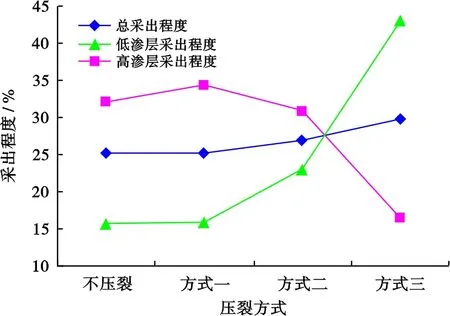

总之,3种不同作业方式对油水运移和最终采出程度会产生不同影响,与不压裂时的最终含水率和采出程度的对比如图10、11所示。可以看出3种压裂方式作业后高渗层含水率和总含水率变化不大,方式二、三的低渗层含水率大幅升高,并且方式三低渗层最终含水率最高。从采出程度分析,选择恰当的压裂充填作业方式能够明显提高低渗层采出程度,从而提高总采出程度,且方式三最终总采出程度最高。

图10 不同压裂方式最终含水率对比

图11 不同压裂方式最终采出程度对比

数值模拟计算表明,压裂充填作业对疏松砂岩油藏油水运移的影响体现在改变低渗层水驱波及程度,提高低渗层产油量和采出程度,从而提高油藏总采出程度。单纯采用高渗层和低渗层笼统压裂的方法并不能有效提高油藏的总采出程度和日产油量,而当压裂充填后提高低渗层裂缝渗透率,同时降低高渗层近井地带渗透率,能够获得最优开发效果。数值分析结果也表明,在疏松砂岩油藏笼统注水条件下,不改变注水井工作制度,也可以通过在开发井一端进行压裂充填及封堵高渗层作业实现一定的调剖、增产效果。

4 结论与建议

1) 压裂充填作业对高渗层含水率和油藏总含水率影响很小,主要会改善低渗层的动用程度。在开发井低渗层有选择地进行压裂充填作业,不压裂高渗层,能够使低渗层含水率、日产油量和采出程度大幅上升,高渗层采出程度和日产油量有所下降,从而使油藏最终总采出程度升高。

2) 通过压裂充填作业在低渗层形成充填裂缝,同时在高渗层进行适当封堵,对疏松砂岩油藏油水运移、调剖增产的影响最明显,能够获得最优的开发效果。

3) 本文仅讨论了均质油藏、等厚度不同渗透率储层中进行压裂充填作业对油水运移的影响,建议结合工程实际,进一步研究裂缝长度、宽度、陶砾尺寸、纵向非均匀厚度小层等因素对开发过程中油水运移的影响。