一桌秋色

李群娟

秋色铺满了木漆斑驳的小方桌。板栗、花生、柿子、猕猴桃、玉米、毛豆……一行人不待相让,纷纷将手伸进了盘子、盆子、筛子。

玉米,金黄的籽粒饱满莹润,咬一口,香味浓郁,闪电一样唤醒了味蕾的记忆。乡村不停地往身后退去,越来越远,但又从未走远。有时,它就藏在我们的味蕾里。一个偶然的机遇,即被欣然唤起。

记忆中,六月麦收之后,在麦茬地里点上玉米种子。疲惫劳顿的农人,一边躺在床上休整一个季节的劳累,一边盼着雨来。一两场小雨后,玉米发芽了。被镰刀剃过的土地,又绿油油冒出生机。玉米是资质优良的植物,见风就长。几百亩的长长洼地,从地这头儿锄到地那头儿,就长到一尺高了。

一人多高的玉米是最好看的时候。杆茎笔直脆嫩,骨节勃勃有力,蓄满了青色的汁液,在风中舞动着宽长的叶子,像迅速抽条发育的二八女子,云鬟翠带,衣袂飘飘。一眼望不到边的玉米地,在风中飒飒涌动,这片浩大的绿色一直蔓延到天边,形成阔大的青纱帐。

金风送爽,秋阳如酒。胖娃娃一样的玉米穗子,迅速灌浆长大,籽粒开始饱满坚实。临近收获的日子,农人常剥开点青衣,用指甲掐两回光洁的玉米粒,等到了理想的硬度,就赶忙掰下来,有的进入了市场,更多的堆到了院子里,剥了青皮晒起来,挂起来,灰扑扑的小院,一时也光灿灿,新崭崭地金玉满堂。

贫穷的年代里玉米是北方百姓的主食。晒干了打成糁,磨成面,一年四季煮汤,蒸馒头,烙饼,家家户户少不了。一年到头,它的小名“玉蜀黍”三个字,被千百遍在村子里亲切地传送,乡亲提起它,像提起亲人。

那时候,多是清苦的日子,偶尔也有纯净的欢喜。后来,伴随改革开放的步伐,日子一天天好起来。到如今,吃穿富足,我们过上了梦寐以求的生活。

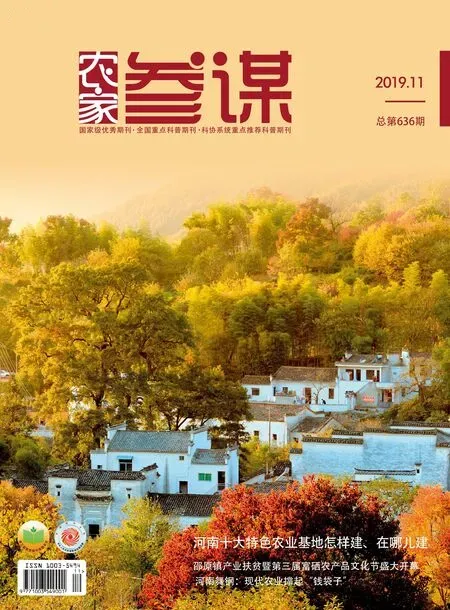

眼下,秋色铺满了一桌子,这情景让人由不得就发了思乡病。天下游子的故乡,原本都是相似的。在改革开放暖风的吹拂下,它们有相似的亲情、味道和温度。