孔子的政治理想与现实选择

姬明华

(福建师范大学马克思主义学院,福建 福州 350007)

孔子的政治哲学中存在“君臣共治”的思想。“共治”是三代政制的核心,流行于春秋战国时期,在目前可查阅的资料中,《尹文子》是最早记载“共治”范畴的文献:“所贵圣人之治不贵其独治,贵其能与众共治。”[1]先秦以降,“共治”作为一种诸子共享的理念在天下传播开来。而这一理念在汉代为士大夫们所普遍接受,其标志是“共治”范畴散见于汉代的各种典籍。伏生在《尚书大传·皋繇谟》中有言:“古者诸侯之于天子也,三年一贡士。天子命与诸侯辅助为政,所以通贤共治,示不独专,重民之至。”[2]在伏生的记载中,在上古时代,“通贤共治”是一种政治运行的模式,诸侯选拔邦内贤士,经天子审核后,实现天子、诸侯与贡士三位一体,“共治”天下的政治模式。《白虎通·五不名》则记载:“王者臣有不名者五。先王老臣不名,亲与先王戮力共治国,同功于天下,故尊而不名也。”[3]在《白虎通》的记载中,老臣与先王齐心“共治”国家,同功于天下,为表尊敬,任何人是不能直呼老臣名讳的。而刘向在《说苑·政理》则记载了宓子贱“至单父,请其耆老尊贤者,而与之共治单父”[4]的故事。凡此种种皆体现了汉代士大夫对“共治”的肯定与期望。在汉代士大夫“共治”理想的背后,实际上是汉代士大夫“公天下”的意识,他们认为每位贤者都应该参与到社会的治理中去,而非由君主一人独裁专制。例如谷永提到:“天下乃天下之天下,非一人之天下也。”[5]3467而“公天下”的意识亦是孔子思想的重要内涵。

一、“君臣共治”:孔子的政治理想

《礼记·礼运》载孔子之言:“大道之行也,与三代之英,丘未之逮也,而有志焉。大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。”[6]656-658由此可见,孔子认为要实现“公天下”,需要有一位英明的君主“选贤与能”,实现君臣对天下的“共治”。在孔子看来,君主“为政以德”就能做到举贤任能,从而达到“无为而治”的执政效果。《论语·为政》载:“为政以德,譬如北辰居其所而众星共之。”[7]61孔子在“为政以德”章中用北辰居其所而众星共之来比喻为政者以德治国就会得到所有人的拥戴,其背后蕴藏着君主以德治国所能带来的巨大政治效益。

孔子所谓的“为政以德”,用德性来统治国家,每每被理解为用劳心的、无为的方式来行政。《论语注疏》载包咸曰:“德者无为,犹北辰之不移而众星共之。”[8]15面对何晏“德者无为”的论断,毛奇龄提出批评,他在《论语稽求篇》中说:“包注‘德者无为’,此汉儒搀和黄老之言。……何晏异学本习讲老氏,援儒入道。况出其意见以作集解,固宜独据包说,专主无为。……‘为政以德’,正是有为,孔子已明下一‘为’字。则纵有无为之治,此节即断不可用矣。况为政则尤以无为为戒者。《礼记·哀公问》:‘哀公问为政,孔子曰:“政者正也。君为正,则百姓从政矣。君之所为,百姓之所从也;君所不为,百姓何从?”’……孔子此言若预知必有以无为为解,为政者,故不惮谆谆告诫,重言叠语。……则实与《论语》相表里者。”[9]毛奇龄认为用“无为之说”来解释孔子的“为政以德”,是用黄老之言来理解儒家的政治哲学。但是,儒家和黄老学派的政治思想迥异,因此,何晏与包咸的解释并不可取。孔子的“为政以德”必然包含着君主的有为,在《礼记》“哀公问为政”中,孔子反复强调君主的作为,因此不能用“无为”来理解孔子的“为政以德”。

有趣的是,当我们下意识地将黄老道家的“无为而治”与孔子的“为政以德”做区别时,殊不知中国思想史上第一次提出“无为而治”的竟然不是道家先哲而是孔子。《论语·卫灵公》载:“无为而治者,其舜也与?夫何为哉?恭己正南面而已矣。”[7]1062《易·说卦》:“圣人南面而听天下,向明而治。”[10]“南面”实为“面南”,中国地处北半球,所见太阳位置偏南,在上位者面向南方,正对阳光,尽显尊严。所以古代以坐北朝南为尊位,天子见诸候,诸侯见群臣,卿大夫见僚属,都是面南而坐。联系“无为而治”章和“为政以德”章,我们发现“恭己正南面”不就是“譬如北辰居其所而众星共之”吗?如此看来“为政以德”与“无为而治”存在着某种内在的关联。

《汉书·董仲舒传》记载:“故孔子曰:‘亡为而治者,其舜乎?’改正朔,易服色,以顺天命而已,其余尽循尧道,何更为哉?”[5]2518董仲舒通过公羊学托古改制的理论为舜的“为政以德”提供了一种解释,毫无疑问,对于刚刚建立王朝或继位的君主,确立国家的政治制度是首要的政治作为。然而在更长久的执政过程中,有德性的君主的最重要的政治活动,莫过于通过自己的德行来凝聚人心,举贤任能。何晏在《论语集解》中说:“言任官得其人,故无为而治。”[8]236根据《史记·五帝本纪第一》的记载:“昔高阳氏有才子八人,世得其利,谓之‘八恺’。高辛氏有才子八人,世谓之‘八元’。此十六族者,世济其美,不陨其名。至于尧,尧未能举。舜举八恺,使主后土,以揆百事,莫不时序。举八元,使布五教于四方,父义,母慈,兄友,弟恭,子孝,内平外成。”[11]35由此可见,舜在继位之后,任用了尧所不能使用的人才,定时序,崇教化,使得五伦和睦,四海升平。

舜“为政以德”,以致获得人才,通过任用贤才,最终达到“无为而治”。历来儒者都认为舜的“无为而治”源于其“所任得其人”[12]。《论语·泰伯》载:“舜有臣五人而天下治。武王曰:“予有乱臣十人。”孔子曰:“才难,不其然乎?唐虞之际,于斯为盛。有妇人焉,九人而已。三分天下有其二,以服事殷。周之德,其可谓至德也已矣。”[7]552-559在此孔子揭示了舜及周代圣王能够平治天下的关键,就在于通过自己的德性获得了人才。在中国古代,一个帝王的德性如何直接决定着他能获得怎样的贤才,因此修身成德是每一个有志于成就事业的君王一生孜孜不倦的行为。《礼记·中庸》上说:“为政在人,取人以身,修身以道,修道以仁。”[6]1440这里的“为政在人”揭示了人才对于政治运行的重要性,而“取人以身”则预示着执政者的修身能够提高自身的德行,以致于在德性的引领下获得人才。

在《大戴礼记·主言》中,孔子对曾参强调说,作为治理国家要以德治国,做到“内修七教而不劳,外行三至而不费”。所谓“七教”,孔子说:“上敬老则下益孝,上顺齿则下益悌,上乐施则下益谅,上亲贤则下择友,上好德则下不隐,上恶贪则下耻争,上强果则下廉耻。民皆有别,则政亦不劳矣。”所谓“三至”,孔子说:“至礼不让而天下治,至赏不费而天下之士说,至乐无声而天下之民和。明主笃行三至,故天下之君可得而知也,天下之士可得而臣也,天下之民可得而用也。”[13]孔子认为做到了“七教”,就能使上下和睦,社会有序的运行,君主“为政以德”而不劳;做到了“三至”,即为政以礼、赏罚有度、以乐何民,则天下和洽,贤臣得用,臣劳君逸。在孔子看来,帝王作为国家的最高领导者,他所要抓的只是通过道德来引导政治,并且合理地使用人才。君主要不断地进行道德修养,保持自己的德性,而并非处理具体的行政事务。

在孔子的政治理想中,政治得以良好的运行必须由一个有德性的君主来引导,君主的“为政以德”并不是不作为,而是通过修身成德来获得人才,通过对人才的良好使用,达到君逸臣劳的“无为而治”。因此,孔子在现实政治中,每每强调举贤任能的重要性。因此,鲁哀公问:“何为则民服?”,孔子的回答是:“举直错诸枉,则民服;举枉错诸直,则民不服。”[7]117孔子认为有德之君举贤任能,国家能得到善治,百姓会服从领导。反之,国家的领导者任用不当之人治国,会导致民心的悖逆。

孔子向往的最佳政治境况是由一个有德之君引领的政治,然而残酷的现实每每令人失望。如何化解君主失德的制度性难题,让社会得到善治,是摆在孔子面前的一大问题,这也是儒家政治哲学需要化解的重大理论问题。随着君主继承制度的推行,很难保证有德之主的前后相续,西周的礼崩乐坏,在一定程度上就归咎于君主的无德。天下既然无有德之主,这就给臣下的作为提出了更大的要求,在孔子“君臣共治”的理想支配下,孔子开始周游列国,寻找任贤之主。有德之君主导的“君臣共治”是孔子理想的政治生态,而举贤之主用贤治国则是孔子“君臣共治”思想的次一等追求。

二、寻找任贤之主:现实政治的理想之境

孔子的周游列国是一个寻找任贤之主的过程。在这一过程中,卫国是孔子生平去过最多的一个国家,在周游列国期间,一共4 次经过卫国。孔子频频去卫,并不是作为周游的中转站,而是孔子有意在卫国出仕。孔子第一次到卫国求仕,卫灵公使人“致粟六万”[11]1919,后因人向卫灵公进谗,孔子不得不离开卫国。孔子第二次到达卫国,发生了著名的“子见南子”事件,为此子路还与孔子发生了争执,然孔子出仕之心急切,故通权达变,会见卫灵公的夫人南子。孔子在见南子之后,“居卫月余,灵公与夫人同车,宦者雍渠参乘,出,使孔子为次乘,招摇市过之。”[11]1921孔子面对“好德如好色”的卫灵公,哀叹不已,深以为丑,又离开了卫国。孔子第三次到卫国,卫灵公闻孔子来,十分欢喜,郊迎孔子,并向孔子请教是否可以对蒲用兵。孔子赞成对蒲用兵,然而卫灵公最终接受卫国大臣的建议,没有出兵。孔子不见用于卫灵公,且灵公越发老迈怠政,孔子喟然叹曰:“苟有用我者,期月而已,三年有成。”[11]1924于是又离开了卫国。孔子第四次返回卫国,仍然抱着出仕之心,此时的卫灵公很关心征伐的事宜,以“兵陈”之事问孔子。孔子回答说:“俎豆之事则尝闻之,军旅之事未之学也。”[11]1926之后卫灵公对孔子漫不经心,孔子感到怀才不遇,又离开了卫国。孔子四入四出卫国,在很大程度上是因为卫灵公的爱才,从孔子第二次到达卫国。灵公出郊喜迎来看,灵公的确很重视人才的引进和使用。在卫灵公身上,孔子看到了卫国得以强大的希望,并愿意在卫国为官,像其他贤人那样辅助卫灵公。

在孔子眼中,卫灵公虽然“无道”,但却是一个不折不扣的任贤之主,这符合孔子对乱世之君的期待。透过《论语·宪问》“子言卫灵公之无道”章,可以管窥孔子对这一问题的认识。《论语·宪问》记载,孔子言卫灵公之无道也,季康子问:“夫如是,奚而不丧?”孔子曰:“仲叔圉治宾客,祝鮀治宗庙,王孙贾治军旅。夫如是,奚其丧?”[7]997《孔子家语·贤君篇》中有一则相似的对话可为此章作扩展阅读:

哀公问于孔子曰:“当今之君,孰为最贤?”孔子对曰:“臣未之得见也。抑有卫灵公乎?”公曰:“吾闻其闺门之内无别,而子次之贤,何也?”孔子曰:“臣语其朝廷行事,不论其私家之际也。”公曰:“其事何如?”孔子对曰:“灵公之弟曰公子渠牟,其智足以治千乘,其信足以守之,公爱而任之。又有士曰林国者,见贤必进至,而退与分其禄,是以卫无游敖之士,公贤而尊之。又有士曰庆足者,卫国有大事,则必起而治之,国无事则退而容贤,公悦而敬之。又有大夫史鳅,以道去卫,而灵公郊舍三日,琴瑟不御,必待史鳅之入而后敢入。臣以此取之。虽次于贤,不亦可乎?”[14]

在《论语·宪问》中,孔子言卫灵公无道,而在《孔子家语》中,孔子在鲁哀公的逼问下,称卫灵公大概可以算做一个贤君。对于卫灵公的“不贤”与“贤”,我们要做一分析。卫灵公的“不贤”即是《孔子家语》中说的“闺门之内无别”。卫灵公有一夫人,名曰南子。南子生性淫乱,与宋国公子朝私通。卫灵公不加阻止,反而纵容南子,召公子朝与其在洮地相会。卫灵公的太子蒯聩知道南子私通之事后,非常愤怒,便和家臣戏阳速商量,在朝见南子时趁机刺杀她。结果戏阳速反悔没有行动,被南子所察觉,蒯聩于是逃亡宋国,卫灵公将蒯聩党羽全部赶走。卫灵公死后,南子立卫灵公的孙子辄为卫君,是为卫出公。而卫灵公之子、卫出公之父蒯聩在赵国的帮助下回国夺位,从此卫国大乱。因此,卫灵公宠幸淫乱的南子,为卫国动乱的前因,由此足见卫灵公的“不贤”。

但是,卫灵公亦有其“贤”之处,即他善于用贤臣,让贤臣治国,以致其治内卫国不乱。在《论语》中出现的三个大臣中,仲孙圉,即孔文子也,每每为孔子赞许,可谓德才兼备。其余二人虽未具有极高之德行,然祝鮀善口才,王孙贾有武略,皆是卫国贤臣。而《孔子家语》中出现的灵公之弟曰公子渠牟、林国、庆足和大夫史鳅在孔子看来皆是德才兼备的贤臣。众贤臣不仅在一定程度上弥补了卫灵公德性的不足,并且各司其职,共同承担了卫国的政事。在众多贤臣的辅助下,卫国在乱世中彰显出了一定的活力,成为孔子非常想出仕的国家。

通过上述的分析,我们可以明确孔子心中存在一个理想的政治模式,在这个模式中有一个先决条件即是君主“为政以德”并举贤任能。但是,孔子所处的时代没有德性无暇的君主。在这样的境况下,孔子只能选择次一等的政治模式,即君主不贤却能任用人才。我们通过孔子四出四入卫国,可以发现孔子十分希望能辅佐用贤治国的卫灵公。在孔子的政治哲学中,政治的运行不完全取决于君主的有德和无德,而是依仗于君主和臣下的相互配合。

三、欲仕不义之主:“君臣共治”思想的末等追求

有德之君“无为而治”是孔子的理想政治生态,不贤之主举贤任能是孔子心中次等的政治生态。当现实政治不具备一个善于用人的有德之君时,孔子选择了为善于用人的不贤之主效力。在孔子看来,社会得到善治是君主和臣下配合的结果。在一定程度上,臣下对政事的担当能弥补君主的不贤,促成政治的稳定。以孔子为代表的儒家不仅倡导君主的“为政以德”,而且推崇臣下对政事的担当。然而,在《论语》中出现了两则孔子欲仕不义之主的语录,却让学人大惑不解,难道孔子会为了出仕放弃自己的道德操守吗?笔者为化解学者的困惑,兹将二则语录录写于下,再加分析:

公山弗扰以费畔,召,子欲往。子路不说,曰:“末之也已,何必公山氏之之也。”子曰:“夫召我者而岂徒哉?如有用我者,吾其为东周乎?”[7]1194

佛肸召,子欲往。子路曰:“昔者由也闻诸孔子曰:‘亲于其身为不善者,君子不入也。’佛肸以中牟畔,子之往也,如之何!”子曰:“然。有是言也。不曰坚乎,磨而不磷;不曰白乎,涅而不缁。吾岂匏瓜也哉?焉能系而不食?”[7]1206

第一则对话记载的公山弗扰召孔子出仕,孔子显得非常积极。据《史记·孔子世家》记载,定公八年公山弗扰不得意于季氏,正好在该年阳虎起事欲废三桓之嫡,公山弗扰参与其事。后阳虎战败,逃亡他国,公山弗扰则留在费,其召孔子大约应该在该年之后。公山弗扰割据费郡对抗鲁国,他是费郡此时的主政者。公山弗扰的背叛鲁国、割据地方是一种不义的行为,然而面对又一个不义之主,孔子出仕的态度却越发坚定。孔子说:“如有用我者,吾其为东周乎?”对于孔子的这句话,历代注家的解释基本一致,即孔子欲“兴周道于东方。”[8]266由此可见,孔子对自己辅政公山弗扰的抱负与信心。然而,其中也体现了孔子欲仕不义之主的事实。

第二则对话同样涉及孔子欲仕不义之主。佛肸为晋国赵简子家臣,于公元前490 年在赵简子封地中牟反叛了自己的主子,其召孔子也应在其时。再次面对不义之主的召唤,孔子仍然愿往出仕。面对孔子的意愿,子路极其反对,子路认为君子不与不善的人为伍。然而孔子在申明自己的高洁之志后,却说:“吾岂匏瓜也哉?焉能系而不食?”他认为自己存在的价值必须通过参与政治才能体现。面对孔子欲仕不义之主的观念,如何为“圣人”孔子解套,着实让后世学者伤透了脑筋。

皇侃在《论语义疏》中引江熙之言曰:“夫子岂实之公山、弗肸乎?故欲往之意耶。泛示无系,以观门人之情,如欲居九夷,乘桴浮于海耳。子路见形而不及道,故闻乘桴而喜,闻之公山而不悦,升堂而未入室,安知圣人之趣哉!”[15]在皇侃的理解中,孔子是有意试探弟子是否愿意仕不义之主,看看居于乱邦的弟子们意志是否坚定。然而皇侃忽略了一个基本的事实,在这则对话中反对孔子的子路恰恰在后来成为了鲁国权臣季氏的家宰。孔子试探子路以实现自己探赜弟子不愿出仕的决心,却推荐子路、子贡和冉有为不义之主季氏的家臣,如此不是显得抵牾吗?

翟灏《四书考异》则说:“佛肸之畔,畔赵简子也。简子挟晋侯以攻范中行,佛肸为范中行家邑宰,因简子致伐,距之。于晋为畔,于范中行犹为义也。且圣人神能知几,范中行灭,则三分晋地之势成。三分晋地之势成,则大夫自为诸侯之祸起,其为不善,较佛肸孰大小哉?”[16]翟灏主要表达两层意思,第一,佛肸是范中行家臣,范中行受赵简子不义之伐,佛肸畔中牟以距,护主有义。第二,孔子是圣人,当他受到佛肸的召用时,已经洞察到了晋国极有可能被三家所分。如果孔子不受佛肸之昭,那么“三家分晋”之势成,而“三家分晋”后,比如导致晋国政治秩序的大乱。翟灏的论述义正辞严,却漏洞百出。首先,佛肸不仅是范中行家臣,他更是晋国的臣下,以中牟畔,虽然护主有义,却是对晋国的不义。佛肸以中牟畔与其说是正义之举,不如说是一种政治站队。第二,翟灏以孔子洞察到了“三家分晋”的未来作为他解释孔子受召佛肸的原因,将孔子“圣人化”到了极致。如果诚如翟灏所说,孔子面对子路的诘难,何以答之:“吾岂匏瓜也哉?焉能系而不食?”翟灏将孔子“圣人化”的解释与孔子的回答有天壤之别。

面对孔子欲仕不义之主,不乏学者捍卫孔子的圣人形象,但也有学者对孔子提出了质疑。王充针对孔子欲仕佛肸说:

子路引孔子往时所言以非孔子也。往前孔子出此言,欲令弟子法而行之,子路引之以谏,孔子晓之,不曰“前言戏”,若非而不可行,而曰“有是言”者,审有当行之也。“不曰坚乎?磨而不磷;不曰白乎?涅而不淄”,孔子言此言者,能解子路难乎?“亲于其身为不善者,君子不入也”,解之,宜[曰]:佛未为不善,尚犹可入。……“不义而富且贵,于我如浮云”,枉道食篡畔之禄,所谓“浮云”者非也?或权时欲行道也?即权时行道,子路难之,当云“行道”,不[当]言[食]。有权时以行道,无权时以求食。……孔子之言,不解子路之难。子路难孔子,岂孔子不当仕也哉?当择善国而入之也。孔子自比匏瓜,孔子欲安食也。且孔之言,何其鄙也![17]

王充认为,孔子面对子路对他欲仕佛肸的质疑,承认自己说过“亲于其身为不善者,君子不入也”,这是对子路观点的认可。在这一观点的基础上,孔子用洁身自好的道理无法化解子路的疑惑。在王充的解释系统里,孔子最好的答疑方式是说:“佛未为不善,尚犹可入。”然而孔子非但没有如此表述,反而说出了:“吾岂匏瓜也哉?焉能系而不食?”我们知道孔子十分重视权时行道的智慧,王充认为孔子应该传达权变的精神,而不应当屈从于现实。王充非常不满意孔子的回答,认为孔子的回答不仅不能化解子路的疑问,并且相当鄙陋。

王充的解释未免偏激,然而其点明了孔子欲仕不义之主的念头。无论是公山弗扰召孔子出仕,还是佛肸召,孔子欲仕不义之主的念头都相当明显。透过这两章,我们看到了孔子身处乱世,积极出仕的选择。究其原因,孔子不仅是一个怀抱理想的从政之人,他也是一个面对现实的从政之人。在孔子所处的春秋之世,政治秩序至上而下溃乱,有德之君不复存在,不义之主处处可见。诚如刘宝楠所说:“且其时天下失政久矣,诸侯畔天子,大夫畔诸侯,少加长,下凌上,相沿成习,恬不为怪。若必欲弃之而不与易,则淘淘皆是,天下安得复治?”[18]孔子的仕或不仕并不能改变君主是否有德,然而孔子的出仕却能在一定程度上改变有助于国家的治理。

孔子欲仕不义之主的政治选择是孔子“君臣共治”的政治思想的末等追求,在孔子看来,决定自己是否从政的主要条件不是君主的义与不义,而是君主是否愿意使用自己。基于这样的意识,当公山弗扰和佛肸这两位不义之主有意召而用孔子的时候,他欣然愿往,并有大展宏图的志向。思想史上对孔子欲仕不义之主的误解,主要源于学者不能理解春秋时的政治背景和孔子的政治思想。周代政治的一个重要特征就是对于贤士的尊重,而周代封邦建国的国家组织模式,又促成了士人可以凭借自己的所学“选择”为哪个诸侯国的执政者效劳。因此,周代的政制特性赋予士人极大的独立人格,孔子就说:“君使臣以礼,臣事君以忠。”[7]197孔子认为,当君主礼遇臣下的时候,臣下才会对君主忠诚。孟子则更激烈地说:“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇”,荀子亦有“从道不从君”[19]的经典论述。所以,这种时代背景赋予了孔子选择君主的极大主动性,面对君主的召用,怀抱“共治”理想的孔子也愿意一展身手,这就是孔子欲仕不义之主的原因。

四、结论:孔子身处“无道”之邦的政治选择

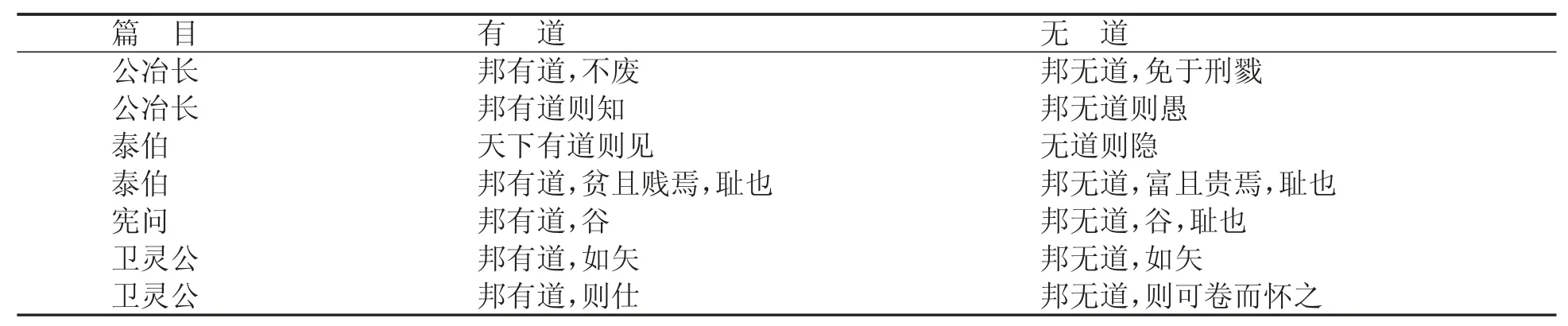

孔子的政治思想存在着理想之域和现实之境,“有道”的理想和“无道”的现实构成了孔子对政治的理解,触发他做出仕、进、退、隐的选择。孔子的从政之路是坎坷的,他的出仕选择也分外纠结,透过《论语》中对孔子言论的记载会发现,但凡孔子论及“有道”,一定会同时申以“无道”(见表1)。

表1 孔子论及“有道”与“无道”

我们注意到,但凡他提到“有道”之国家时,必定会加上“无道”之国家做进一步阐发。国家的“有道”是孔子理想的政治境况,国家的“无道”是孔子身处的政治现实,二者构成了孔子在现实政治中的状态和出仕选择。孔子说:“邦有道,谷;邦无道,谷,耻也”[7]946,他认为在无道之邦出仕,获得国君的俸禄是一种耻辱。孔子说:“邦有道,则仕;邦无道,可卷而怀之”[7]1068,他认为在无道之邦,最好的选择不是出仕,而是退隐。孔子还指明了在无道之邦必须谨慎自己的言行,《论语·宪问》记载:“邦有道,危言危行;邦无道,危行言孙”[7]950。而子贡问孔子:“有美玉于斯,韫匮而藏诸?求善贾而沽诸?”孔子的回答是:“沽之哉!沽之哉!我待沽者也。”[7]601由此可见,孔子出仕的愿望相当急切。身处“无道”之邦,仕与退,可谓是孔子内心的一组纠结。但是,孔子表现出的状态并不如其分析“有道”与“无道”那样辩证,而是始终保持积极的求仕之心。

孔子的出仕经历丰富且坎坷。根据《史记·孔子世家》的记载,孔子早年是积极出仕的。公元前535 年,孔子17 岁之后出仕为官,当时从事的是“季氏史”,也曾做过“司职吏”[11]1909。公元前517年,孔子35 岁时,因鲁国内乱,孔子适齐“为高昭子家臣,欲以通乎景公”[11]1910。在齐国期间,齐景公一度也很欣赏孔子,先是准备把尼溪那块田赏封给他,后来又准备“以季、孟之间待之”[11]1911。然而封尼溪田一事,因晏婴在齐景公面前说了一通儒者华而不实的话,景公取消了这一念头。后因齐大夫想加害孔子,孔子离开齐国,回到了鲁国。在孔子回到鲁国后,孔子主要从事教学的工作,然而就在这一时期公山弗扰和佛肸欲召孔子出仕,孔子都表现出了出仕的欲望。公元前502 年,孔子50岁,“定公以孔子为中都宰,一年,四方皆则之。由中都宰为司空,由司空为大司寇”[11]1915,孔子在“知天命”之年达到了从政生涯的巅峰。公元前498 年,孔子56 岁,因为“桓子卒受齐女乐,三日不听政;郊,又不致膰俎于大夫”[11]1918,孔子失望地离开鲁国,周游列国,另谋仕途。孔子周游列国一共14 年,一直寻找合适的机会,并在卫国行“际可之仕”(卫灵公)和“公养之仕”(卫出公)[20]。公元前483 年,孔子69 岁返鲁,“鲁终不能用孔子,孔子亦不求仕”,从此专行教道直至老死。从孔子的求仕经历可以看出,孔子一生大部分时间都在从政或找寻从政的机会,只有在定公初年鲁国内乱和哀公十一年周游列国返鲁的两个时期专门从事教化工作。由此可见,孔子的求仕欲望并不因乱世而衰减。

值得一提的是,孔子在周游列国时,曾让子路向隐士长沮和桀溺询问渡口,然而子路并没有得到答案,却被申之以:“滔滔者天下皆是也,而谁以易之?且而与其从辟人之士也,岂若从辟世之士哉?”[7]1265-1270其意为在乱世之中,孔子应当追随隐士的辟世的方法,而不是选择辟人的方法,周游列国而无所成功。面对隐士的质疑,孔子怃然曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。”朱熹为此句作注到:“怃然,犹怅然,惜其不喻己意也。言所当与同群者,斯人而已,岂可绝人逃世以为洁哉?天下若已平治,则我无用变易之。正为天下无道,故欲以道易之耳。”[21]从孔子的喟叹可以看出,孔子认为正因为“天下无道”,才需要积极出仕的人去化解天下的乱象。然而,孔子在鲁哀公十一年结束周游列国,返回鲁国专致教化。早年那个积极出仕的孔子,变成了一个专门从事教化的孔子,“或人”“子奚不为政”的困惑正是由此而发。孔子将自己晚年的专行教化定性为一种参与政治的方式,正是在“天下无道”之时代背景下的一种选择。

《论语·季氏》记载了一则孔子讨论“天下有道”的言论:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。自诸侯出,盖十世希不失矣;自大夫出,五世希不失矣;陪臣执国命,三世希不失矣。天下有道,则政不在大夫。天下有道,则庶人不议。”[7]1141在这一则语录中,共出现三次“天下有道”,这使我们有意愿探究何为孔子所谓的“天下有道”。“道”高于国家、社会、政治等万物之上,它是与天下国家、君主仕者、黎民百姓紧密相关的,是这一切所要遵循的准则。而“天下无道”,就是国家、社会、政治失去了其应具有的准则,其表现则是天子、诸侯不依道行事和黎明百信的贬议。冯友兰曾经把孔子所说的“天下无道”总结为三种情况:一是“礼乐征伐”的大权层层下移。二是政在大夫,甚而至于在“陪臣”手里。三是庶人也议论政事。[22]

“天下无道”状态下君主权力的下移是有多方面原因的,但最重要的原因就是君主的失德。何晏是这样解释“天下有道”章的:“周幽王为犬戎所杀,平王东迁,周始微弱。诸侯自作礼乐,专行征伐,始于隐公。至昭公十世失政,死于乾侯矣。孔曰:‘季文子初得政,至桓子五世,为家臣阳虎所囚。’”[8]254-255何晏描述了此章所揭示的权力下移现象,而若分析失政的君主,从周幽王到鲁召公,再到季桓子,皆有明显失德的君主。中国古代政治稳定的先决条件就是拥有具备德性的君主,从这个意义上说,君主的德性代表着政治的合法性。

“天下无道”的本质原因是君主的失德,君主失德便失去了足够的领导力来引导政治。而臣下的失德,使天下失序的状态进一步恶化。《大戴礼记·曾子制言篇》:“今之所谓行者,犯其上,危其下,衡道而强立之,天下无道故。若天下有道,则有司之所求也。”[13]89在“天下无道”的国家状态下,臣下为所欲为,犯上凌下,横行霸道。而天子又没有足够的实力对破坏礼制的臣下予以警告和惩罚,以致于社会秩序恶性循环。

在社会秩序每况愈下的状态下,执政者最害怕的就是因人心浮动而造成的社会动乱。中国政治的稳定性是建立在民众的信任之上的,民心的向背直接关系到政治的稳定或崩溃,因此百姓对政治的议论成为了评价政治好坏的标准之一。《国语》有言“防民之口,甚于防川”[23],如果一个国家的百姓对政治报以极大的怨恨和贬议,意味着这个国家在治理上出现了巨大的问题。孔子清醒地认识到国家“无道”的本质原因是君主和臣下的失德,因此要化解国家的乱象,就要对执政者进行教化。因此,孔子在晚年专门从事教化,希望通过教化来引导政治。在孔子看来,教化执政者实际上也是一种参与政治的行为,儒师通过对现实政治的引导,践行着自己对政治的责任。