合作经济组织的多维减贫效应分析

张淑辉

摘 要:贫困问题研究的多维视角是制定与实施扶贫政策的重要着力点。本文利用山西省和甘肃省515户农户的微观调研数据,运用Logit模型和PSM估计检验合作经济组织的多维减贫效应。结果表明,合作经济组织对农户多维贫困状况的改善有重要作用,参与合作经济组织能够有效改善农户的人均收入水平,促进农户教育水平提高;但是否参与合作经济组织对农户健康贫困与信息贫困的影响并不呈显著性差异。为持续而充分地发挥合作经济组织精准扶贫的作用,需要继续加大对合作经济组织的扶持力度;高度重视其多维减贫作用;增强合作经济组织减贫理念,调动贫困农户参与合作经济组织的积极性;支持合作经济组织选择适宜贫困农户生计发展的特色产业。

关键词:合作经济组织;多维减贫效应;贫困农户;收入效应;教育贫困减缓

中图分类号:F306.4 文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2019)10-0122-08

一、引 言

摆脱贫困是中国全面建成小康社会进程中的重要议题。现有约3 000万农村贫困人口贫困程度较深、自身发展能力较弱,呈现“插花型”状态分散分布在连片特困地区、革命老区、边区,成为扶贫工作最难啃的硬骨头。因此,脱贫攻坚面临的形势仍十分严峻。

中国农户贫困是一种多维贫困,且程度较深,多维度剥夺的农户家庭短期内难以脱贫,处于持续性贫困状态[1]。因此,反贫困问题研究需要从多维角度展开。合作经济组织作为农业供给侧改革的重要力量,是市场化取向改革与农业弱质性相结合的结果,具有“天然益贫倾向和功能”,被视为一个由贫困群体通过自助和互助而实现益贫和脱贫的理想载体。自20世纪80年代以农民合作社为主流的农村新型合作经济组织悄然兴起和蓬勃发展,截止2017年4月,中国注册的农民专业合作社数量已有188.8万家,比10年前翻了73倍。近40年的实践经验表明:合作经济组织是组成脱贫攻坚支撑保障体系的重要部分[2],能精准瞄准与追踪贫困农户,满足农户的多样化需求,在提高贫困农户的组织化程度、改善农户经济地位、增强农户自主发展意识、避免市场机会主义、优化扶贫资源配置、提供社会化服务等方面发挥重要作用。合作经济组织扶贫模式已成为现阶段扶贫攻坚的主要力量,是补齐“贫困户脱贫、贫困县摘帽的‘小康水平”目标“短板”的有效途径。在实践过程中,合作经济组织能否改善贫困农户教育、健康、生活水平等多重剥夺的福利损失,作用程度如何,对这些问题的回答将关系到合作经济组织扶贫行为的效果,关系到部门制定实施更为有效率的合作经济组织扶贫政策,成为新时期精准扶贫进程中备受关注的话题。

一、文献回顾

对贫困的理解是贫困问题研究的起点。贫困是一个复杂的社会经济现象,在对贫困理论的研究以及反贫困的实践中,人们对贫困的认识逐渐加深,从早期对贫困“物质匮乏”的简单认识到Sen[1]的“能力贫困”,到人类发展指数(HDI)的“收入、教育、健康”多维贫困,再到UNDP(2010)提出的健康、教育和生活条件的多维贫困指数MPI进行转变。由此,学者们对贫困的理解突破了仅对贫困者经济状况的关注,扩展了贫困问题的研究范畴,更能反映贫困的本质。现代信息技术的发展,“数字鸿沟”和“知识鸿沟”的存在,使得数字信息获取能力、供给能力以及应用能力在内的数字能力贫困成为新的维度的贫困。

扶贫实践主张慎重、准确地应用现阶段能取得的反贫困研究证据[2]。从多维视角下考察贫困时,学者们关注的焦点有两个:一个是贫困剥夺维度的选择。在多维贫困评价体系中突出扶贫标准如人均收入水平这个重要维度,使评价结果具备便利执行的政策导向性;贫困维度的选择要便于对贫困户进行后期识别与追踪。王小林和Alkire[3]从维度、样本地区、城乡三个层面测算了中国的多维贫困现状。丁建军[4]从经济贫困、人类贫困和信息贫困多维度考察贫困时序演变。张昭等[5]提出政策导向性的“收入导向型”多维贫困理念,认为扶贫政策应更多关注多重剥夺对贫困家庭整体福利的影响。另一个是多维贫困的测量方法。Alkire和Foster[6]提出了多维贫困的识别、加总和分解的A-F方法,其核心是“双临界值”;Alkire和Santos[7]考察了多维贫困指数的稳健性与动态变化;侯亚景和周云波[8]参照UNDP提出的多维贫困指数(MPI),采用A-F方法对多维贫困家庭的致贫机理进行分析。

有关农民合作社等合作经济组织扶贫效应研究学者们更多關注其提升农户收入效应方面,已有的研究结论并不一致。一些学者研究发现,合作经济组织能显著提升核心成员或大规模农户的收入。廖小静等[9]研究发现,农民合作社促使高收入农户收入增长幅度大于低收入农户,核心成员的收益明显高于普通社员。苏群和陈杰[10]研究得出农民专业合作社对大规模水稻种植农户的增收效果更显著。另一些学者则关注到了合作经济组织有利于促进贫困农户、小规模经营农户的收入增长效应。贫困农户和低收入农户参加农民合作社的收入明显增加,前者增加的幅度更大[11]。Ma和Abdulai[12]研究发现,合作社促进小规模苹果种植户收益多于中大规模种植户。还有学者认为合作经济组织对扶贫具有负向作用。合作经济组织成员资源禀赋的差异影响成员结构,随着资源要素循环积累将进一步固化成员异质性,进而影响权力格局,并决定利益分配格局,促使资源要素向核心成员集聚,造成普通成员的收益能力微弱[13]。

有研究表明,非收入维度存在剥夺会进一步增加贫困家庭脱贫的难度[5]。收入贫困与多维贫困之间是否存在关联性,Bourguignon和Chakravarty[14]认为,收入贫困目标实现与非收入指标的剥夺之间不存在必然联系,前者的减贫趋势与后者之间并不同步,收入贫困不能代表非收入维度的剥夺;并且收入贫困与多维贫困是互补的,其对贫困人口的识别不具有重叠性;仅有约31%的贫困人口同时处于收入贫困和多维贫困的剥夺状态。

从已有研究来看,大多数学者对合作经济组织扶贫效应的研究还停留在经验总结的层面,集中在制度分析和一般性统计描述,缺乏对扶贫效应的系统性和理论性分析。关于合作经济组织的减贫效应更多关注对农户收入单一贫困维度的影响,在非收入贫困维度的研究较为缺乏,尤其缺少合作经济组织多维减贫的量化研究。而单一的收入贫困视角已经无法解释现实中相对贫困的突出问题,且仅依据“收入”标准衡量的脱贫家庭具有较高不稳定性和脆弱性,对贫困的认识和治理应考虑多个维度。为此,本文在已有研究基础上,立足于中国农村扶贫开发中贫困人口脱贫和退出机制,在分析农村新型合作经济组织农村新型合作经济组织主要包括专业合作社、具有股份化倾向的合作社和专业协会等,一般认为,农民专业合作社和协会型合作社相对比较可能实现扶贫功能。(以下简称合作经济组织)提升贫困农户多维剥夺的福利水平的作用机理基础上,利用山西省和甘肃省515户农户微观调研数据,考察合作经济组织的多维减贫效应,并制定相应政策以保障合作经济组织持续对农户发挥减贫增收作用,跳离贫困陷阱。

二、分析逻辑及假设提出

贫困是人的可行能力在多个维度被剥削现象,多维贫困指数反映了贫困农户的多维贫困发生率及承受的剥削强度。依据已有贫困剥夺维度的选择,本文将多维贫困划分为农户收入、教育、健康和信息贫困四个方面,从多维视角考察合作经济组织对贫困农户的减贫效应。

合作经济组织被认为是有助于促进农民增收的组织制度创新。合作经济组织通过对贫困农户发挥组织和带动作用,促使农户获取“合作互助”与“政策扶持”的双重红利,显著提高贫困农户收入。合作经济组织能实现农业生产和经营组织化,使农户生产经营的范围由第一产业向工业、服务业领域延伸,既能提高农业生产率,帮助成员获得规模经济和范围经济,也能增加成员获取市场准入的机会,降低自然风险与市场风险,获得种植养殖业正常收入并分享第二三产业的部分利润,扩大增收空间。另外,扶贫实践中出现的合作经济组织提供贷款、贫困户无息“按揭”新模式既提供给贫困农户住房保障,提升生活质量,也能在一定程度上满足合作经济组织的用人需求,实现双赢,变“输血”为“造血”,让贫困地区的扶贫攻坚呈现一种新的形态。基于此,笔者提出如下假设:

假设1:合作经济组织有利于农户收入贫困的减少。

多元贫困理论视域下,缓解农户能力贫困是反贫困的关键着力点[15]。合作经济组织缓解贫困群体能力贫困的关键点在于挖掘农户的人力资本潜力,健康与教育所体现的人力资本是影响农户收入水平的显著因素,对农村减贫具有显著作用[16]。地方政府培育发展合作经济组织的过程,相当于赋权于组织成员,由向贫困农户社会层面赋权转向个体层面赋权。通过合作经济组织赋权于贫困农户,给其提供了在“干中学”与继续接受教育、培训的可能性,在产业链社会化服务过程中使贫困农户获取、交流知识与经验技术,拓宽其知识面,激发贫困农户内在动力与潜力,增强贫困农户自主发展与创新意识,促进其人力资本积累,突出了教育培训“治穷根”,使贫困家庭摆脱低水平均衡状态。基于此,笔者提出如下假设:

假设2:合作经济组织具有减缓农户教育贫困的作用。

合作经济组织能准确、及时地表达社员的多样化需求,提高瞄准精度并能及时应对。“合作经济组织+贫困户”的精准扶贫模式能解决贫困家庭的医疗救助,通过对成员普及自我保健意识和医学常识,宣传新型农村合作医疗制度、社会保障制度等服务内容,使贫困农户拓宽医疗信息获取渠道,掌握有益健康知识,改变其卫生健康观念与习惯,保障农户身体健康。基于此,笔者提出如下假设:

假设3:合作经济组织能有效减少农户的健康贫困。

合作经济组织是连接政府、市场和农户资源的关键,能直接表达政府的意愿与满足贫困农户的发展诉求,为政府与贫困农户之间相互沟通与了解搭建了桥梁,有效降低扶贫瞄准和扶贫项目投入的成本[17]。信息普及广度与深度能改变贫困农户生计,但大量的扶贫资源信息、科技信息、生产信息和市场信息等信息资源对贫困农户信息选择形成障碍,依托合作经济组织收集、整合与过滤各种信息资源,使有用信息资源流向贫困农户,可拓宽其获取信息资源渠道与便利性,使其在信息方面获得的权利和能力不断提升,满足贫困农户需求,推动贫困农户信息积累;同时,可有效降低由于信息不对称带来的风险,避免市场机会主义。基于此,笔者提出如下假设:

假设4:合作经济组织有助于减少农户信息贫困的剥夺。

三、研究方法、数据来源与变量选择

(一)研究方法

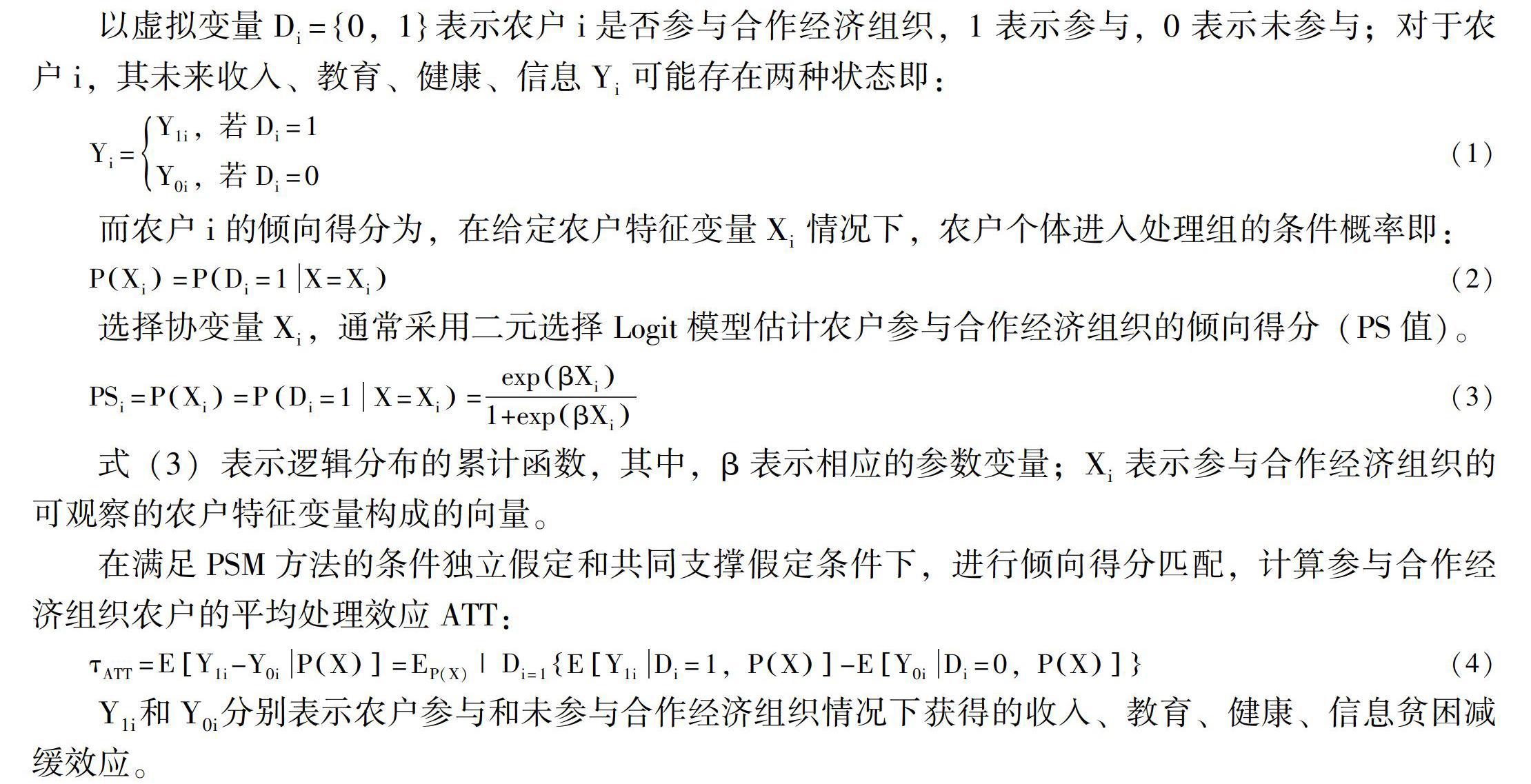

Rosenbaum和Rubin[18]提出的“倾向得分匹配法(PSM)”的基本思想主要是通过倾向得分寻找与处理组最具可比性的未参与项目的控制组进行匹配,然后再估计合作经济组织的减贫效应。该方法能有效解决样本农户是否加入合作经济组织的“选择偏误”引起的误差和内生性问题,统计学意义上的可信度较高,被广泛应用到各种项目平均效果的估计中。其优势在于“还原”处理组不参与合作经济组织的状态以及控制组参与合作经济组织的状态,使得控制组能够模拟处理组的“反事实”状态,然后对比分析农户在参与和不参与合作经济组织两种对立情形下的收入、教育、健康、信息贫困减缓效果差异。

以虚拟变量Di=0,1表示农户i是否参与合作经济组织,1表示参与,0表示未参与;对于农户i,其未来收入、教育、健康、信息Yi可能存在两种状态即:

Yi=Y1i,若Di=1Y0i,若Di=0(1)

而農户i的倾向得分为,在给定农户特征变量Xi情况下,农户个体进入处理组的条件概率即:

PXi=PDi=1X=Xi(2)

选择协变量Xi,通常采用二元选择Logit模型估计农户参与合作经济组织的倾向得分(PS值)。

PSi=PXi=PDi=1X=Xi=expβXi1+expβXi(3)

式(3)表示逻辑分布的累计函数,其中,β表示相应的参数变量;Xi表示参与合作经济组织的可观察的农户特征变量构成的向量。

在满足PSM方法的条件独立假定和共同支撑假定条件下,进行倾向得分匹配,计算参与合作经济组织农户的平均处理效应ATT:

τATT=EY1i-Y0iPX=EP(X)|Di=1EY1iDi=1,PX-EY0iDi=0,PX(4)

Y1i和Y0i分别表示农户参与和未参与合作经济组织情况下获得的收入、教育、健康、信息贫困减缓效应。

(二)数据来源

本文所用数据来源于2017年1—3月对山西省和甘肃省9个贫困县的农民合作经济组织及农户调研。其中,国家级贫困县6个,省级贫困县3个。调查问卷设计经过专家讨论、预调研、反馈调整等过程修改而成,参与调研的人员也都经过多次问卷培训。一部分数据是由课题组成员实地入户访谈调研;另一部分数据通过驻村干部、第一书记辅助完成。共调研农民专业合作社等新型合作经济组织56家,农户580户。经统计,共回收调查问卷536份,问卷回收率为92.41%;经整理、删除不合要求的问卷,最终得到有效问卷515份,有效率达到88.79%。

(三)变量选择

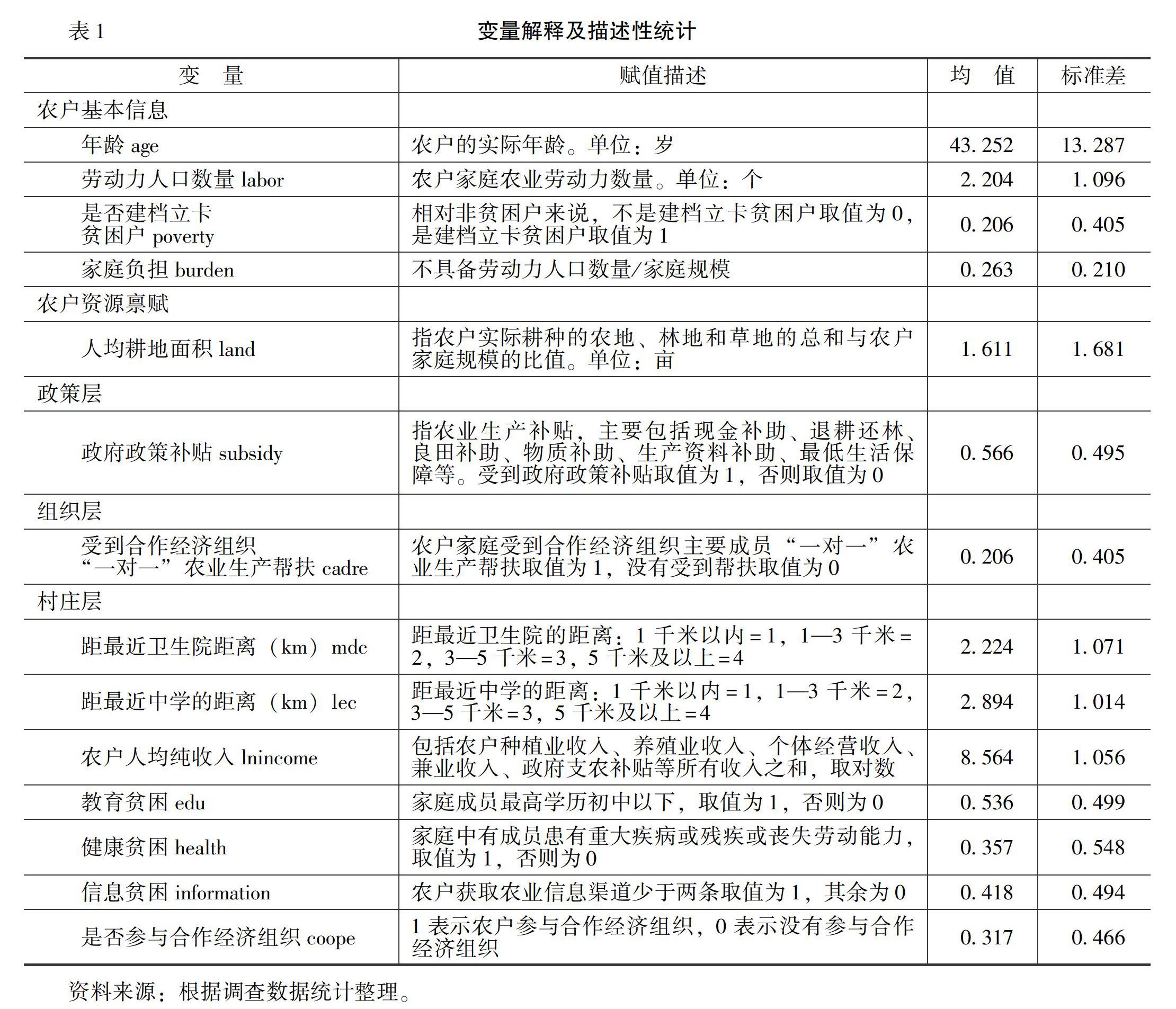

研究的主要目的在于检验农户参与合作经济组织的多维减贫效应,因此相应地将有4个方程与4个因变量。尽量选取与农户参与合作经济组织行为有明显联系的变量,试图把参与合作经济组织从其它影响农户多维减贫的综合因素中独立出来,以考察参与合作经济组织对农户的收入、教育、健康、信息减贫效应。

本文的因变量选取农户家庭人均收入、家庭成员受教育年限、家庭成员健康状况以及市场信息获取。自变量为农户是否参与合作经济组织。 控制变量:本文将从农户基本信息层、资源禀赋层、组织层、政策层、村庄层五个层面设计变量束。在农户基本信息层,主要选取了农户年龄、是否为建档立卡贫困户、劳动力人口数量、家庭负担4个变量;在资源禀赋层,选取了家庭人均耕地数量1个变量;在组织层,选取了是否受到合作经济组织“一对一”农业生产帮扶1个变量;在政策层,选取了政府补贴政策1个变量;在村庄层,选取距最近卫生院的距离、距最近中学距离2个变量。所采用的变量贫困判断维度、被剥夺的临界值以及自变量和控制变量的含义与描述性统计如表1所示。

根据表1中的数据描述统计,从农户参与合作经济组织的情况来看,贫困县样本农户中参与的农户占有效调研样本的31.65%,未参与的农户比重达68.35%,表明农户参与合作经济组织的积极性一般,也意味着未来合作经济组织吸纳农户潜力较大。从贫困状态来看,占调研样本22.52%的建档立卡贫困农户参与合作经济组织的比重仅为13.50%,表明贫困农户对参与合作经济组织的关注度与参与率均较低。

四、实证结果分析

(一)模型估计

首先采用Logit模型,通过引入农户基本信息变量、资源禀赋变量、政策层变量、组织层变量、村庄层变量进行农户参与合作经济组织的倾向得分估算,并依据其相应预测值进行匹配,进而计算处理组和控制组的处理效应,并检查处理组和控制组农户倾向得分平衡性及模型的Pseudo R2值。估算结果如表2所示。

从表2的结果可以看出,模型整体比较显著,参与合作经济组织的Logit模型估计Pseudo R2值為0.101,变量选择均满足平衡性要求,Logit模型估计表明了各变量对于农户参与合作经济组织的影响。表2的回归结果表明,并不是所有变量均对农户是否参与合作经济组织产生显著影响。在影响农户参与合作经济组织意愿的因素中,农户家庭劳动力数量、是否建档立卡贫困户、政府政策补贴和农业生产帮扶4个变量的影响系数估计值为正,且分别在5%、1%、1%和1%的水平上影响显著。表明农户家庭劳动力数量越多、农户是建档立卡贫困户、农户获得政府政策补贴越多、农户受到合作经济组织“一对一”生产帮扶越多,农户参与合作经济组织的可能性就越大。农户年龄的影响系数估计值为负,在1%的水平上影响显著,农户年龄每增加

1年,其参与合作经济组织的意愿会减少2.76%。一般来说,在中国农村地区,年龄与文化程度呈负相关关系,年龄越大的农户,文化程度越低,对合作经济组织的认知程度越低,因此,其参与的意愿越不强烈。除此以外,农户家庭负担、当地的医疗卫生资源、当地的教育条件、人均农户家庭耕地面积的影响是不显著的。因此,笔者选取农户年龄、农户家庭劳动力数量、是否建档立卡贫困户、政府政策补贴、农业生产帮扶5个显著变量进行倾向得分匹配。

(二)结果分析

根据匹配标准的不同,本文运用最近邻匹配、半径匹配、核匹配三种方法对参与合作经济组织农户的倾向得分进行匹配,计算合作经济组织对农户收入贫困、教育贫困、健康贫困和信息贫困的平均处理效应ATT,结果如表3所示。

根据表3,对于同一因变量,所用样本农户运用三种匹配方法所计算出的合作经济组织减贫影响效应结论比较接近。结果表明,参与合作经济组织对农户家庭人均收入增加产生正向作用,对农户教育贫困减缓有明显影响,即参与合作经济组织能够有效改善农户的人均收入水平,促进农户教育水平提高。反映出合作经济组织缓解农户收入贫困与能力贫困的成效。在控制样本选择偏差后,虽然参与合作经济组织前后农户健康贫困、信息贫困有一定变化,但是否参与合作经济组织对农户健康贫困与信息贫困的影响并不呈显著性差异。可能的原因在于,合作经济组织对农户人力资本的提升作用主要表现在教育水平培育提高方面,而不是人力资本的健康方面。因此,在多元贫困理论视域下,精准扶贫不仅要提高农户的受教育程度,同时更应该注重培植贫困农户的自我发展机能,发挥健康人力资本的基础性作用。另外,在市场经济和知识经济背景下,现代通信设备、互联网、大数据发展等的影响,也使农户获取市场信息的渠道增多,信息获取不再单一依赖合作经济组织。据此,应对合作经济组织多元贫困理论下的扶贫实践与服务功能强化提出新要求。

[4] 丁建军. 连片特困区农村专业化发展的多维减贫效应研究——以保靖县黄金村为例[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2014,(5):54-59.

[5] 张昭,杨澄宇,袁强. “收入导向型”多维贫困的识别与流动性研究——基于CFPS调查数据农村子样本的考察[J].经济理论与经济管理,2017,(2):98-112.

[6] Alkire,S.,Foster,J. Counting and Multidimensional Poverty Measurement[J].Journal of Public Economics,2011,95 (7):476-487.

[7] Alkire,S. ,Santos,M. E. Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index[J].World Development,2014,59(1):251-274.

[8] 侯亚景,周云波. 收入贫困与多维贫困视角下中国农村家庭致贫机理研究[J].当代经济科学,2017,(2):116-128.

[9] 廖小静,应瑞瑶,邓衡山,等. 收入效应与利益分配:农民合作效果研究——基于农民专业合作社不同角色农户受益差异的实证研究[J].中国软科学,2016,(5):30-42.

[10] 苏群,陈杰. 农民专业合作社对稻农增收效果分析——以江苏省海安县水稻合作社为例[J].农业技术经济,2014,(8):93-99.

[11] 刘俊文. 农民专业合作社对贫困农户收入及其稳定性的影响——以山东、贵州两省为例[J].中国农村经济,2017,(2):44-55.

[12] Ma,W.,Abdulai,A. Does Cooperative Membership Improve Household Welfare? Evidence From Apple Farmers in China[J].Food Policy,2016,58(1):94-102.

[13] 何安华,邵锋,孔祥智. 资源禀赋差异与合作利益分配——辽宁省HS农民专业合作社案例分析[J].江淮论坛,2012,(1):11-18.

[14] Bourguignon,F.,Chakravarty,S.R. The Measurement of Multidimensional Poverty[J].Journal of Economic in Equality,2003,1(1):25-49.

[15] 李紅玲. 农民专业合作组织的多元扶贫逻辑与公共治理[J].贵州社会科学,2014,(7):133-137.

[16] 程名望,Jin Yanhong,盖庆恩,等. 农村减贫:应该更关注教育还是健康?——基于收入增长和差距缩小双重视角的实证[J].经济研究,2014,(11):130-144.

[17] 陈莉,钟玲. 农民合作社参与扶贫的可行路径——以小农为基础的农业产业发展为例[J].农村经济,2017,(5):116-122.

[18] Rosenbaum,P.R.,Rubin,D.B. The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects[J].Biometrika,1983,70(1): 41-55.