不同方式引导肉毒毒素注射治疗脑卒中后屈腕屈指肌痉挛的效果比较

芦海涛,崔利华,王艺铮

1.中国康复研究中心北京博爱医院神经康复中心,北京市 100068;2.首都医科大学康复医学院,北京市 100068;3.北京市丰台右安门医院康复医学科,北京市100054

痉挛是脑卒中常见并发症,病程≥3 个月的脑卒中患者痉挛发生率达42.6%,上肢严重痉挛发生率更高,引起相应的结构和功能变化,严重影响脑卒中患者预后[1-3]。A 型肉毒毒素局部注射治疗痉挛已被美国神经科学学院作为成人脑卒中肢体痉挛的A 级推荐治疗[4]。肉毒毒素注射的效果与靶肌肉选择和能否精准注射到肌肉内靶点运动终板直接相关[5]。目前注射肉毒毒素的定位方法有徒手定位、电刺激/肌电图定位、超声定位和CT 定位等[6]。对于成人脑卒中后痉挛肌肉,徒手定位和电刺激引导下定位注射均不能满足精准要求,但尚不明确哪种引导方式更有优势[6]。本研究回顾性分析肌电/电刺激和超声两种引导方式下注射肉毒毒素疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015 年1 月至2019 年5 月间在本院住院伴有上肢痉挛并接受屈腕和屈指肌群A 型肉毒毒素局部注射治疗的脑卒中患者,诊断符合1995年中华医学会全国第4 届脑血管病学术会议修订的《各类脑血管疾病诊断要点》脑卒中标准[7]。

纳入标准:①年龄≥18 岁,首次发病,病程≥3个月;②偏瘫侧屈腕及屈指张力改良Ashworth 量表(modified Ashworth Scale,MAS)评分≥I+级;③接受A型肉毒毒素注射治疗,靶肌肉包括桡侧腕屈肌、尺侧腕屈肌、指浅屈肌和指深屈肌;④注射肉毒毒素后至少在院继续康复治疗1 个月,并详细记录评定结果;⑤签署知情同意书。

排除标准:①注射肉毒毒素后,患者出现病情变化或其他原因不能在院进行康复治疗;②对本研究所用药物过敏;③MAS Ⅳ级,即腕或手指关节挛缩;④注射后患者改变原来的抗痉挛方案;⑤非脑卒中引起的痉挛;⑥既往局部使用过肉毒毒素注射。

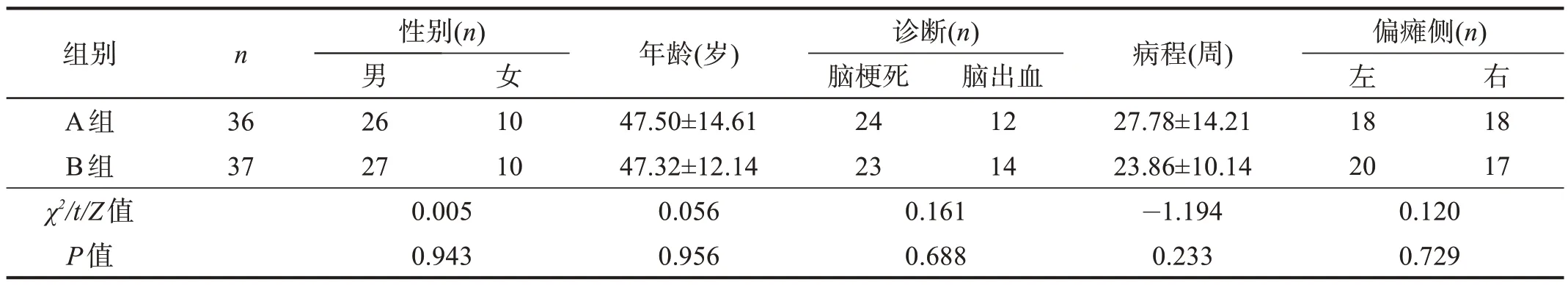

共入选73 例,按引导方式分为肌电/电刺激引导组(A 组,n=36)和超声引导组(B 组,n=37)。两组一般资料无显著性差异。见表1。

所有患者治疗前签署知情同意书。本研究由中国康复研究中心伦理委员会批准(No.2019-107-1)。

1.2 方法

患者使用BOTOX (美国艾尔健公司),每支100 U,用生理盐水2 ml稀释。注射前后均常规参与康复,包括被动关节活动、牵拉、主动运动诱发等。

1.2.1 肌电/电刺激引导

先用徒手肌肉定位法初步确定靶肌肉位置。采用Clavis 掌上型肌电图仪(美国MEDTRONIC 公司),电极针刺入局部后,电刺激再次确定靶肌肉,利用肌电图寻找肌肉运动终板,根据肌肉放电情况判断痉挛程度,确定药物剂量。

1.2.2 超声引导

采用WisdomEye3 超声引导系统(深圳威尔德医疗电子有限公司)引导,线性探头,中心频率7.5 Hz。根据物理与康复医学超声研究组的神经肌肉方法判定靶肌肉和肌肉内注射靶点,在实时超声引导下注射到运动终板支配区[8]。选择平面内或平面外进针方式,针尖进入到肌肉全厚度中下部注射,使药物作用于靶肌全层中间部。根据肌肉痉挛程度和靶肌肉体积确定药物剂量。

1.3 评价指标

患者于注射前和注射后4 周,由主管医师和治疗师共同评价腕和手指肌张力和运动功能。

局部肌张力使用MAS。为统计方便,分值记录方法如下:无肌张力升高为0 级,记0 分;肌张力略微增加,在关节活动范围之末呈现最小的阻力为I级,记1 分;肌张力轻度增加,在关节活动后50%范围内出现阻力为I+级,记2 分;肌张力较明显地增加,通过关节活动范围的大部分时肌张力均较明显地增加,但受累部分仍能较容易地被移动为Ⅱ级,记3 分;肌张力严重增加,被动活动困难为Ⅲ级,记4分[9]。

表1 两组一般资料比较

运动功能评价采用Fugl-Meyer 评定量表(Fugl-Meyer Assessment,FMA)中的腕稳定性和手指功能部分,腕部稳定性评分0~4 分,手指功能评分0~14分[10]。

记录桡侧腕屈肌、尺侧腕屈肌、指浅屈肌和指深屈肌注射肉毒毒素的总量。

1.4 统计学分析

采用SPSS 22.0 软件进行统计分析。计量资料均用()表示,根据是否服从正态分布,分别采用t检验和秩和检验;计数资料用频数表示,使用χ2检验,显著性水平α=0.05。MAS和FMA 评分比较采用Wilcoxon 分析,显著性水平α=0.025。肉毒毒素总量采用独立样本t检验,显著性水平α=0.05。

2 结果

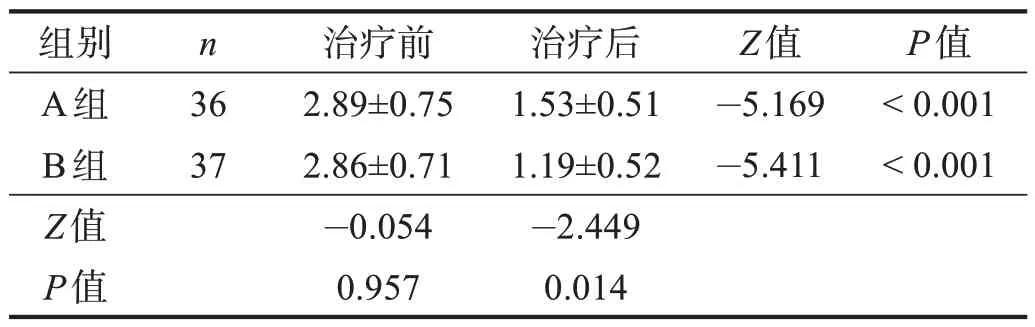

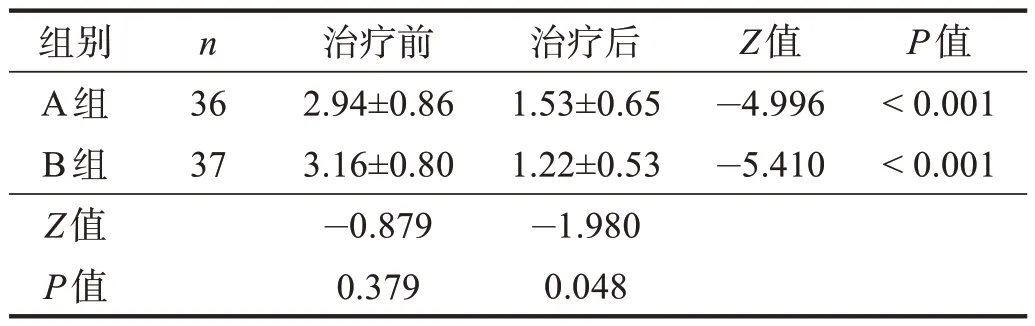

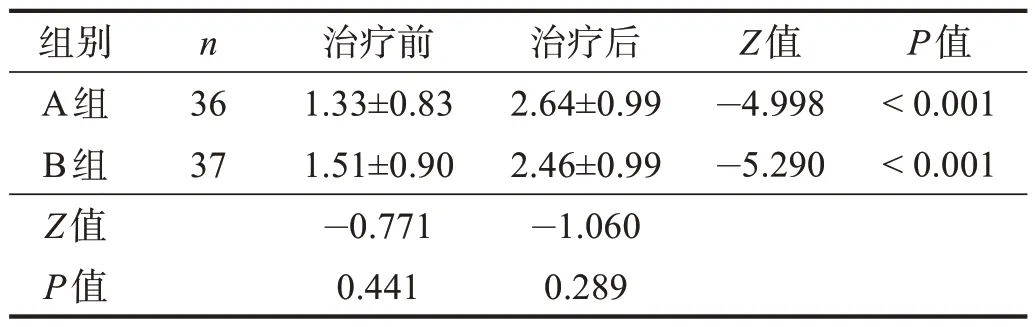

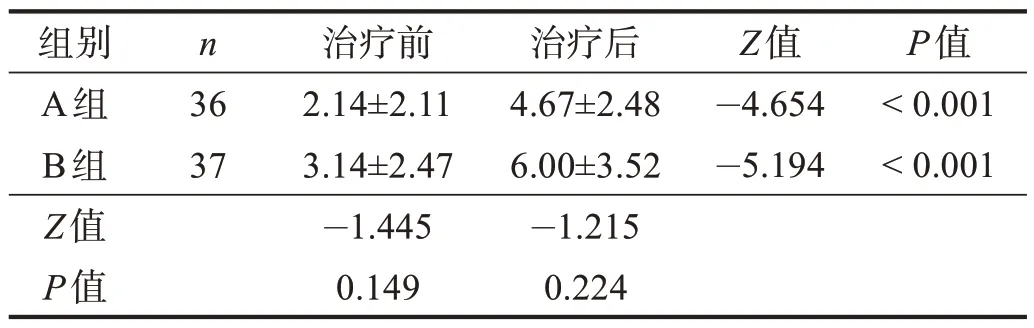

两组治疗后,腕和手指MAS 评分显著降低(P<0.001),FMA 评分显著提高(P<0.001);B 组腕屈肌MAS 评分较A 组更低(P<0.025);见表2~表5。A 组总注射量(182.08±15.32) U,显著高于B 组(165.54±9.50)U(t=4.023,P<0.001)。

表2 两组治疗前后腕肌MAS评分比较

表3 两组治疗前后手肌MAS评分比较

表4 两组治疗前后腕肌FMA评分比较

表5 两组治疗前后手肌FMA评分比较

3 讨论

肉毒毒素局部注射改善脑卒中后肢体痉挛已广泛用于临床,不同的引导方式临床效果不同。本研究显示,肌电/电刺激和超声引导都可以有效改善肌痉挛和运动功能;而使用超声引导能更好地改善屈腕肌痉挛,且药物用量更少。

脑卒中后痉挛肌肉组织结构会随时间发生变化,徒手定位方法建立在解剖基础上,关节活动范围正常时,利用体表标志确定肌肉可能位置[11-12]。对长时间肌痉挛且缺乏正常关节活动的患者,肌肉会有较大位置偏移,肌肉厚度和体积也会发生变化。Picelli 等[13]认为,对慢性脑卒中患者,徒手定位屈腕和屈指肌准确率分别为39.0%和63.4%。电刺激引导对位置邻近且功能相近的肌肉,尤其是深部小肌肉,不能准确鉴别或不能有效定位靶点[13-14]。

理论上利用肌电图可以判定肌肉内运动终板位置,但实际操作中为减少患者痛苦,不可能反复穿刺寻找运动终板最集中的区域进行注射;且反复穿刺会影响药物扩散途径而影响疗效;更重要的是,活跃的肌电活动并不完全位于运动终板集中的区域;另外,有些肌肉并不只有一个运动终板区[8,15]。以上因素均可能导致肌电引导产生偏差。

超声能可靠辨识肌肉解剖,可重复性高[10,16]。通过实时超声影像图可以清楚看到肌肉位置、大小和形态等结构信息,有利于快速、准确地确定靶肌肉[17]。根据标准上肢肌肉运动终板分布规律在肌肉内靶点进针,并将药物在视觉监测下注射到运动终板神经支配区域,不仅可以提高药物效果,还可以减少患者痛苦[8]。另外,使用超声引导可以实时监测针尖位置,提高注射安全性,有效避免周围神经和血管损伤,减少药物入血的概率。在更深和更小的肌肉注射中发挥更好作用。

本研究发现,超声引导下注射较使用电刺激/肌电引导下注射,肉毒毒素用量略少,这与直视下将药物直接注射到肌肉靶点直接相关。脑损伤造成肌痉挛往往累及多肌群。肉毒毒素为神经毒性药物,超量使用会造成呼吸、吞咽肌麻痹等严重后果[18]。减少药量不仅能降低医疗费用,更能提高临床安全性。

基础研究和临床均表明,局部注射肉毒毒素后1个月左右疗效比较明显,故本研究选取注射后4 周观察肌张力变化。对上运动神经元损伤的脑卒中患者,肌张力只是影响肢体运动功能恢复的因素之一,认知、感觉、精神心理等功能障碍,以及康复治疗等诸多因素最终决定运动功能恢复情况。本研究两组患者注射后,上肢运动功能均有改善,但未见组间差异。后期可进一步进行前瞻性研究并延长随访时间,了解肉毒毒素注射的不同引导方式对预后的影响。