血清铁蛋白与乙肝相关疾病肝血瘀证患者疾病进展的相关性研究*

曹 辉,赵 雷,李 莹,张 玮

(上海中医药大学附属龙华医院感染科,上海200032)

乙型病毒性肝炎(chronic hepatitis B,CHB)一直是全球主要的健康问题,病毒性肝炎引起的死亡人数逐年上升,然而,由病毒性肝炎引起的死亡人数中一半以上是与乙型肝炎病毒(hepatitis B virus,HBV)感染有关[1]。血清铁蛋白(serum ferritin,SF)及转铁蛋白的主要合成和代谢器官为肝脏,是人体内储存铁的标志,各类肝脏疾病均可引起肝脏内铁代谢紊乱,进而导致疾病的发生发展[2]。有研究发现,在血清铁、血清铁蛋白、转铁蛋白中,只有血清铁蛋白在不同级别的肝铁沉积中有显著差异[3]。在临床上,各类病因病机所导致的肝损害、肝纤维化、肝硬化及肝恶性肿瘤是造成肝脏及血清铁蛋白代谢异常的重要因素,而乙型肝炎病毒感染则是造成上述疾病的重要因素[4];同时,铁代谢异常在慢性乙型病毒性肝炎、乙肝后肝硬化、乙肝后肝恶性肿瘤疾病进展过程中起一定程度作用[5]。

中医学对于血瘀证的认识可追溯到《黄帝内经》中,“血凝涩”“留血”之类的记载与血瘀证相似[6]。慢性乙型肝炎是湿热疫毒侵袭人体,浸淫于肝胆;病因是湿热疫毒的侵犯,病机是湿热毒邪人体脏腑经络功能失调[7]。由于乙肝相关疾病病程迁延难愈,因此,患者中医证型错综复杂,同一疾病不同证型间患者临床表现、实验室指标有着不同程度的差异,因此,掌握乙肝相关疾病不同证型间差异及相关衍变关系,对于乙肝相关疾病中医诊疗有临床意义。

1 实验方法

1.1 研究对象 2015 年6 月至2016 年3 月于龙华医院肝病科门诊及病房就诊治疗的CHB、PHBC、HCC 的患者,采集患者的基础资料和中医证型。

1.2 西医诊断标准 CHB、PHBC 西医诊断标准:参照《慢性乙型肝炎防治指南(2015 年版)》[8]。HCC 西医诊断标准:参考《原发性肝癌规范化病理诊断指南(2015 版)》[9]。

1.3 中医诊断标准 参照中华中医药学会内科肝病专业委员会制定的《病毒性肝炎中医辨证标准》[10]。CHB、PHBC、HCC 患者中凡具备主证2 项,或主证1项加次证2 项,或次证3 项者,可定为相应证型。

1.4 纳入标准 ①年龄18~70 周岁患者,男女不限;②患者了解研究程序,并签署书面知情同意书表示自愿参加本临床试验;③符合CHB、PHBC、HCC 西医诊断标准。

1.5 排除标准 ①年龄小于18 周岁或大于70 周岁患者;②凡不符合西医诊断标准者;③合并其它病毒感染肝炎者;④合并有严重并发症如肝肾综合证,肝性脑病,上消化道出血,伴有心、肾、肺、内分泌、血液、代谢及胃肠道严重原发病者;⑤妊娠、哺乳期妇女;⑥精神或法律上有残疾的患者。

1.6 观察指标 通过辨证论治选取肝血瘀证患者,收集并记录相关患者基本信息以及SF 数值,分析SF在CHB、PHBC、HCC 中肝血瘀证患者中的变化趋势。

1.7 统计方法 选用SPSS 21.0 软件,分析CHB、乙肝后肝硬化、肝癌、肝癌术后患者SF 变化趋势时,计量资料选用Kruskal Wallis 检验分析;分析不同中医证型间SF 水平差异性时,两样本计量资料选用Mann-Whitney U 或Wilcoxon W 秩和检验。当P<0.05时,认为差异有统计学意义;而P<0.001 时,具有显著差异性。

2 结果分析

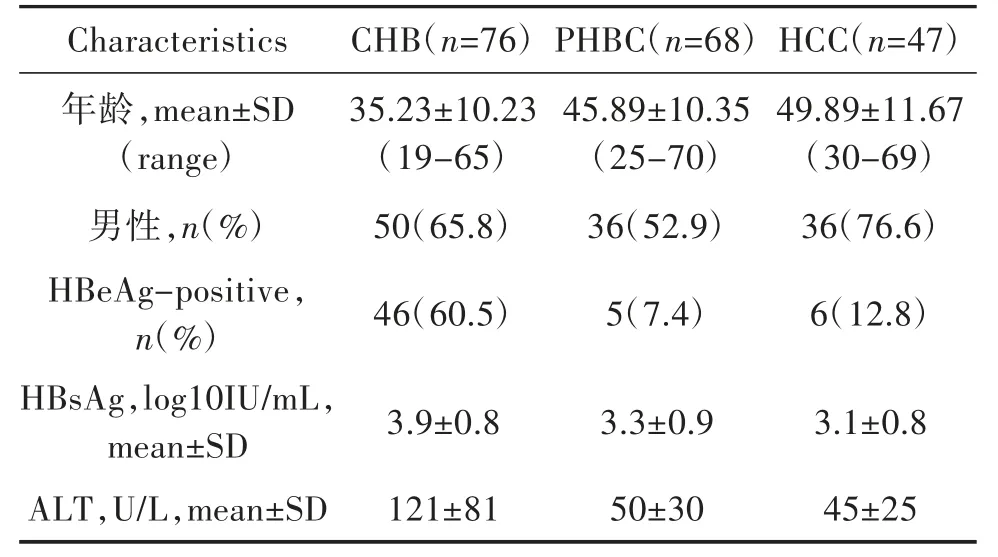

2.1 基础资料 选取CHB、PHBC、HCC 中医证型为血瘀证、脾虚证患者191 人,男性患者122 人,女性患者69 人。CHB 组患者HBeAg 阳性率、HBsAg 水平以及ALT 水平均高于其他两组患者,而PHBC 组与HCC 组差异不大。见表1。

表1 191 例乙肝病毒感染慢性化相关疾病患者的一般资料

2.2 血瘀证与脾虚证的性别分布 CHB 组共纳入血瘀证30 人(男性23 人,女性7 人)、脾虚证46 人(男性27 人,女性19 人);PHBC 组共纳入68 人,其中血瘀证35 人(男性17 人,女性18 人),脾虚证33 人(男性19 人,女性14 人);HCC 组则收集到血瘀证28 人(男性19 人,女性9 人),脾虚证19 人(男性17 人,女性2 人)(见图1)。从图中可以得出,CHB 中医证型中脾虚证多于血瘀证,而PHBC 中医证型中表现出血瘀证基本与脾虚证基本持平,血瘀证略多于脾虚证;但当疾病进展至HCC 阶段则血瘀证明显多于脾虚证。

图1 受试者疾病及中医证型分布频数

2.3 血瘀证和脾虚证患者SF 水平 乙肝及其相关疾病血瘀证SF 水平为435.80(275.80-725.15),脾虚证SF 水平为147.90(89.60-209.37),结合两组数据差异有统计学意义(P<0.001),提示乙肝及其相关疾病血瘀证SF 水平总体高于脾虚证。见表2。而具体到每个独立的疾病当中,SF 水平在血瘀证和脾虚证间也具有显著差异(P<0.001)。见表3。

表2 受试者SF 水平与中医证型分析

表3 CHB、PHBC、HCC SF 水平与中医证型分析

3 讨论

在慢性乙型肝炎患者中,SF 的异常升高与正常人相比具有显著差异,在肝纤维化进展过程中,铁代谢紊乱作用尤其显著:过量铁的沉积明显加快了肝纤维化的进程[11],铁蛋白诱导的氧化应激损伤反应可产生一些可溶性因子,如TGF-α、TGF-β1、TNF-α、MIP-1 以及IL-6 等细胞因子可以激活肝星状细胞(hepatic stellate cell,HSC),而正常情况下肝星状细胞是肝脏维生素A 及脂肪滴的储存仓库,处于静止状态并不参与活动,而当肝星状细胞被激活后开始高表达I 型胶原和α-平滑肌肌动蛋白两种纤维化标志物[12]。与肝纤维化进程相似,SF 水平异常及铁的异常沉积是肝硬化发生发展过程中的重要影响因素[13]。一项关于病毒病因学的研究发现,血清铁蛋白水平与原发性肝癌之间存在独立正相关关系,可能提示在原发性肝癌的发生发展过程中,血清铁蛋白代谢异常起重要作用[14]。

辨证论治是中医的核心所在,CHB、PHBC、HCC在中医临床上经辨证论治可以归属为“胁痛”“黄疸”“积聚”“鼓胀”等肝胆病证范畴[15]。对于血瘀证,中医主要有以下4 种观点:①张仲景《金匮要略》中的“内结为血瘀”学说;②唐宗海在《血证论》中的“离经之血为血瘀”学说;③王肯堂《证治准绳》中提及的“百病由污血者多”;④王清任的著作《医林改错》中的理论“久病入络为血瘀”之说[16]。“脾为后天之本”“脾主运化”,对于脾虚证而言,主要是以消化、吸收差以及营养障碍作为主要体现的症候表现。而脾虚证本质的临床表现,大致可以概括为以下几方面:①消化功能降低;②消化道病理改变;③植物神经功能紊乱;④免疫功能低下;⑤血液动力降低;⑥酶活性改变;⑦自由基代谢异常⑧代谢功能改变;⑨基因改变[17]。有研究指出,在肝脏疾病中,中医症候的发展趋势基本为:肝胆湿热证→湿热内蕴证→肝郁气滞证→气滞血瘀证→正虚瘀结证,符合中医证型基本遵循“湿→气滞→血瘀→阴虚”病理衍变规律,表明血瘀证多见于肝脏疾病的中、晚期阶段[18]。另有文献认为,乙肝相关疾病不同中医证型在肝脏组织炎症及纤维化病情进展严重程度方面呈现为以下特征:脾虚<湿热<阴虚<血瘀,同样表明血瘀证多见于肝脏疾病中、晚期,而早期血瘀证较其他证型病情则更为严重,病情进展速度更快,预后较差[19]。相关研究证实乙肝相关疾病血瘀证患者有着十分明显的肝脏局部血液循环障碍[20]。本次研究发现,CHB 中医证型中脾虚证多于血瘀证,表明脾虚证多见于乙肝相关疾病的前期,而血瘀证在乙肝相关疾病前期则较为少见;PHBC 中医证型中血瘀证基本与脾虚证持平,血瘀证略多于脾虚证,表明乙肝相关疾病发展到中、后期,肝内基本结构遭到破坏,大量患者开始呈现肝内瘀血表现,而单纯消化道症状的脾虚证候逐渐减少;而发展至HCC 则血瘀证多于脾虚证,表明乙肝相关疾病发展至后期乃至终末期,肝脏基本结构遭到严重破坏,血液停滞于肝而成瘀,肝脏代谢功能显著低下,预后较差。乙肝及其相关疾病总体血瘀证血清铁蛋白水平较脾虚证显著升高且具有显著差异(P<0.001)。因此,在临床上可以以SF 的数值来评估血瘀证患者的疾病严重程度。但本研究受限于样本量少、时间短,不能完全阐述SF与乙肝相关疾病血瘀证患者疾病进展的机制联系,需多中心大样本验证。