汉诗和译的文体研究

曾玉婷

《红楼梦》堪称中国古典小说中的瑰宝,诞生后不久,它的影响力便突破国界。日本作为中国的邻邦,得益于与中国在地理、文化上的亲近,无论是摘译、节译,还是全译本,日文版本的数量都远多于其他外文译本,已经超过30种(宋丹2014)。目前120回的日文全译本有四个,分别是饭冢朗译《红楼梦》(集英社1980年)、松枝茂夫译《红楼梦》(岩波文库1985年)、伊藤漱平译《红楼梦》(平凡社1996年)与井波陵一译《新译红楼梦》(岩波书店2013年)。本文选取伊藤漱平译《红楼梦》与井波陵一译《新译红楼梦》作为研究对象,原因有二。一是译者译介成果巨大,伊藤漱平是公认的日本红学研究第一人,为求翻译精准,曾三度改译《红楼梦》,加之其严谨的学术研究,大力推动了《红楼梦》在日的传播。另一位译者井波陵一,现任京都大学人文科学研究所所长,专攻中国文学,擅长研究《红楼梦》,对著名学者王国维也有比较深入的研究,2013年出版的《新译红楼梦》获得第66届读卖文学奖的研究翻译奖。二是译者在汉诗和译上的文体表达手段各异。伊藤漱平译本(以下简称为伊藤译本)采用和文体,将汉诗译为和文定型诗,井波陵一译本(以下简称为井波译本)则采用汉文训读体,将其译为文言自由诗,并补充现代日语译文。就诗歌性质而言,不同的文体选择可使译诗呈现截然不同的面貌,对比前辈扛鼎之作与晚近后起之作,能见其彼此间的互异样貌与传承关系。本文选取金陵十二钗判词作为译例,探析汉文训读体与和文体在汉诗和译中的翻译效果,兼论影响译者翻译行为的主观因素。

汉诗和译中汉文训读体、和文体的表现差异

汉文训读体与和文体都属于日语的文语体,即文言文体,与现代日语的口语体是相对的。历史上,文语体主要存在过以下几种类型:汉文体、汉文训读体、变体汉文体、宣命体、和文体、和汉混交体、候文、普通文等。汉文训读体作为正式的、格调高雅的文体,从奈良时代的公文书写到如今的古典汉籍阅读,汉文训读体一直被广泛使用,从未退出历史舞台。平安时代和文体出现,清少纳言的《枕草子》、紫式部的《源氏物语》皆为和文体代表作。和文体极少有汉文式的表达,主要以和语词汇为主,因此显得非正式化、柔软轻松,也常用于短歌、俳句等和歌中。

汉文训读体与和文体的并存,可使一首汉诗有多种译法,并且译者在措辞、形式、结构上的选择,皆会影响内容的诠释,进而使诗歌的意境产生微妙的改变。笔者拟从以下三方面分析汉文训读体与和文体在汉诗和译中的表现差异。

诗词内容的传递

刘华文(2005)认为“原文和译文首先在字面义(literal meaning)的信息量上是不等量的”,他对原文和译文下了一个“信息量上的不守恒判断”(刘华文2005:64)。然而日本人发明的汉文训读体,属于异化翻译中的极致,“与其说是‘翻译,不如说是直接进入了‘原语,堪称零距离接近”(赵怡2013:249),似乎打破了这种信息量不守恒的规律。汉文训读体有着先天的优势,它能最大限度地保留原文的语言形式,让日文读者感受到原文的文辭特色,却也因此出现不少日语中罕见甚至并不存在的汉语词汇,且观下例便可知:

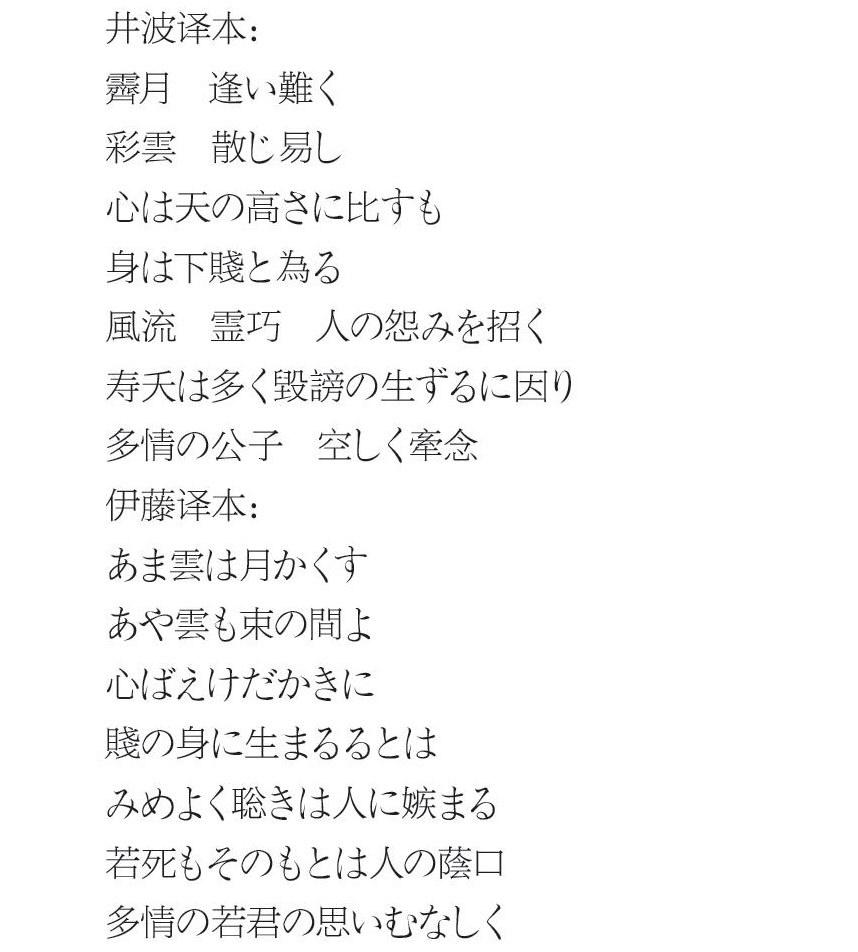

(1)霁月难逢,彩云易散。心比天高,身为下贱。风流灵巧招人怨,寿夭多因诽谤生。多情公子空牵念。

井波译诗内的“霽月”“霊巧”“寿夭”“毁耪”“牵念”等词汇,语感庄重严谨,文体古风盎然,却非日语常见用词,对一般日文读者而言,不免有艰深晦涩之感。这种极度的异化翻译,过分强调字面而牺牲语义,很容易造成无效陌生化的结果。换言之,汉文训读体的翻译也同样没有达到绝对的原诗与译诗信息量守恒。

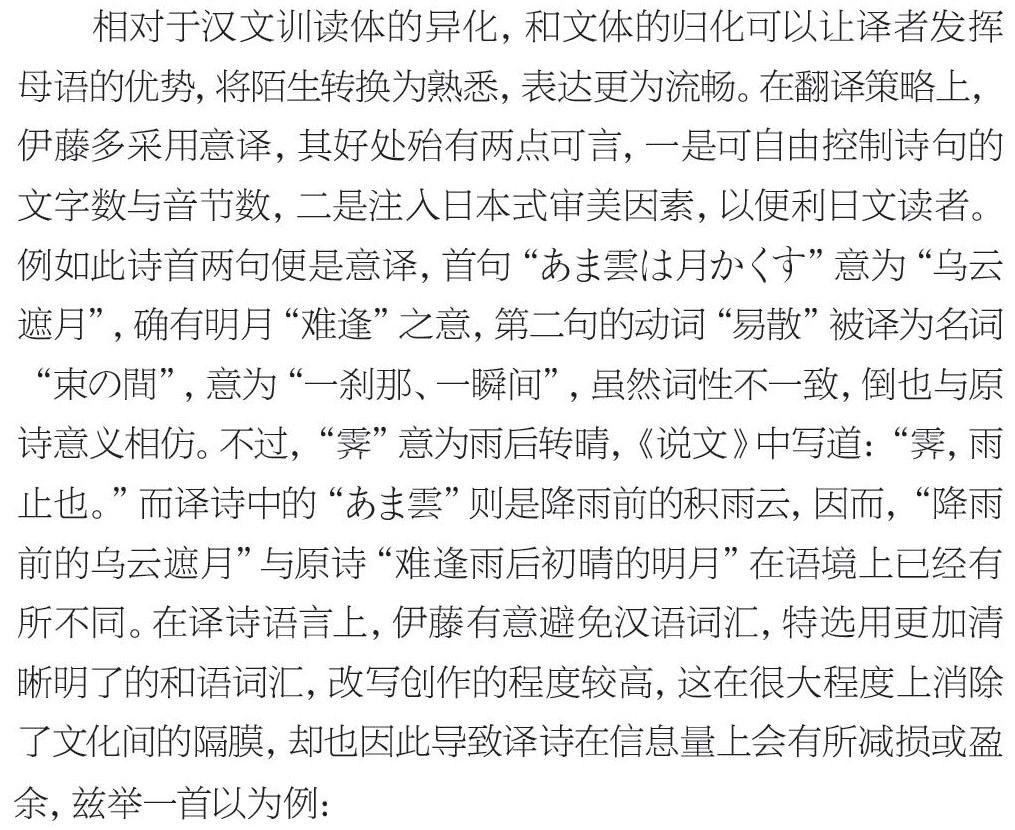

(2)势败休云贵,家亡莫论亲。偶因济刘氏,巧得遇恩人。

汉文训读体是一把双刃剑,一方面可以直译汉诗,轻松完成中日语言之间的转换,另一方面,部分词汇会被译为没有实际意义内容的文字符号,似通非通,因此译文实际的信息量会受到一定的削弱。相比之下,和文体的译者为便利日文读者,并不拘泥于译文的字面,而是灵活地消化原诗字句,在译诗中表现出新面貌。然而为了更好地译出诗味,伊藤不免陷入“忠”与“美”的两难境地,面对无法纳入形式的内容,便索性弃之不译。关于“误译”与“漏译”问题,需另辟篇幅讨论,故此处暂不赘言。

诗词韵味的表现

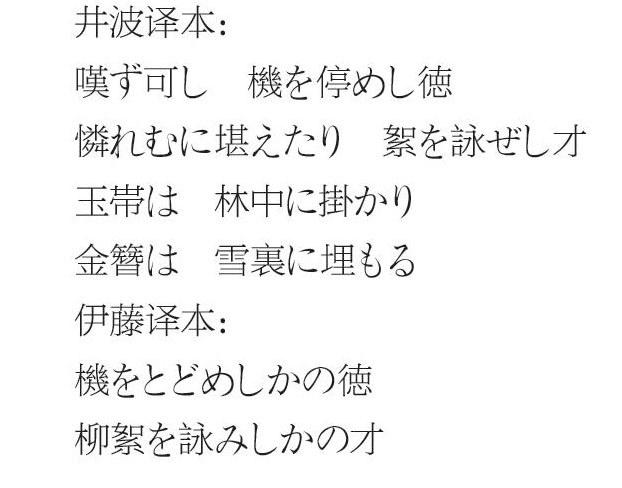

中日两国诗歌传统截然不同,文学形式差异甚大,当用日语对中国诗歌进行重构后,除了上述的信息量对等问题之外,如何再现原诗的诗味,也是另一难题。诗之所以为诗,是在内容之外尚有声韵、节奏、修辞等诸多要素的存在。中文古典诗歌讲究格律,在字数、平仄、押韵、对句等格式与韵律上颇为考究。而日文诗歌无押韵要求,但要受音节的限制,例如,和歌由5句组成,节拍为“5-7-5-7-7”,共31个音节,俳句则更为短小,仅为3句,节拍为“5-7-5”,共17个音节。为了说明诗味的特质,下引井波、伊藤译诗各一首,以观每句音节数之典型,见表1。

从两首译诗音节数的对照可以看出,井波的译诗在停顿上并无音韵规律,仅依照字句意义断句,句式长短不一,失去了七言绝句的节奏、平仄的规律、押韵的特色,难以体现汉诗的语言美感。同时译诗也不遵循日本传统诗歌的音调,只可称其为“文言自由诗”,日文读者能明白诗句意义所在,却无法领略原诗音义对称和谐的绝妙。汉文训读体的译法在传达汉诗音韵美上具有弱势,失去了媲美原诗的韵律与形式,必然逊色不少。

试观伊藤的和文定型诗,和文体的诗句在视觉印象上更接近汉诗外形工整的形式美,伊藤又特重音律,在保证通篇文字数和音节数整齐划一的前提下,最大限度地营造出了5-7-5音调,从音律形式上依照日语诗歌的审美要求,对原诗进行归化处理,把译诗纳入到日本文化审美体系中。香菱、湘云、贾迎春、贾惜春、王熙凤、李纨的判词译文均遵循5-7-5音调,阅读起来朗朗上口,富有节奏感。其余判词,由于译者优先考虑视觉上工整的形式美,因此未遑顾及其余,但整体基调明显仍以5-7调为主。

前举各例已显示,就诗的结构而言,汉文训读体的译诗有明显缺陷,失去的正是汉诗之所以为诗的特质,既无汉诗对仗工整的音韵,亦无和歌节奏分明的音数律,然而汉文训读体重视的是对汉文的复原,使读者产生直接接触汉文的感觉,萌生出对汉语权威的敬意,这便形成了一种独特的翻译效果,在全世界汉诗翻译中可谓绝无仅有。另一位译者伊藤在音律节奏上用心铸造,从视觉上照应到形美,并尽量兼顾音美,令译诗工整又不失生动。由于中日两国语言的差异,伊藤的译诗虽然在格律上比不上原诗,但也是日语所能表现的最佳形式,措辞为浅近的文言,使译诗呈现一种古味。

诗词典故的表达

为表达判词的深层意蕴,曹雪芹还善于用典,这也是中国特有的文学与美学要素。这里先举一例以见一斑:

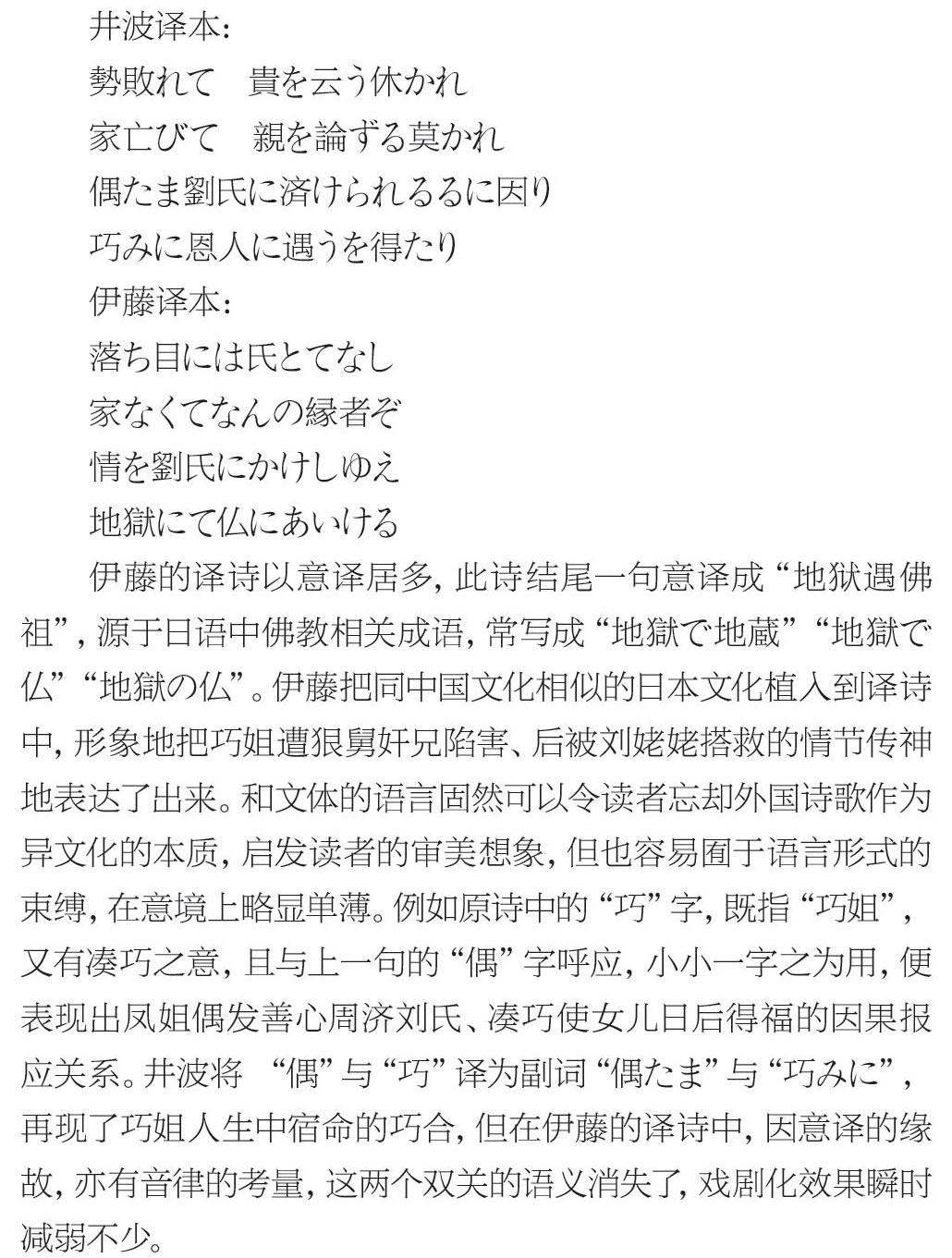

(3)可叹停机德,堪怜咏絮才。玉带林中挂,金簪雪里埋。

综上所述,两种文体的译诗都有其连贯的风格、内在的统一,就诗歌的语言美感而言,汉文训读体的译诗失去了原诗的形美与音美,但又不同于一般的散文式自由诗,它严格遵循传统的汉文训读法,文词博奥,虽有艰涩难解的弊端,却胜在内容还原度高,格调高华,但论译笔之灵动,笔者认为伊藤的和文体译诗更胜一筹,和文体的译诗将质朴素净的和语表达与原诗的内容有机相融,并符合日本古典诗歌中格律的表达传统。虽然从严格的翻译立场而言,伊藤的译诗亦有瑕疵,不过因其文笔自由,反而使得译诗更具诗味,有助益之功。

影响译者翻译行为的主观因素

在相同的汉诗和译领域,两位译者选择不同的文体,译出各具风韵的作品,在很大程度上,与译者自身的个性特征与主观意念有关。两位译者同为日本知名的中国文学专家,都具备深厚的文学功底与古典学术涵养,并且终身热爱《红楼梦》,经年专研不歇。丸山浩明(1998)曾写文佩服伊藤長年潜心翻译《红楼梦》的毅力,文中提及伊藤先生往昔曾立志成为作家,在对作品的领会与翻译中带有作家视角,在遣词造句上有似作家一般的演绎。这也许就能解释伊藤为何选择创作程度高、且接近日本传统诗歌形式的和文体来进行汉诗和译。伊藤的和文体译诗充满了日本式审美因素,从文学交流的角度讲,译入语文化覆盖了译出语文化,译入语读者更像是进入译者所营造的文学世界。赵小兵(2011)在研究文学翻译的意义重构中,就指出“文学翻译不可避免地含有‘隐微写作的成分”(赵小兵2011:166)。伊藤译笔之自然优美、可读性之高,以及在译诗一事上对形美与音美之追求,都隐隐透出译者执着于“隐微写作”的翻译态度。

而另一位译者井波陵一在最新的全译本《新译红楼梦》中采用传统的方式进行汉诗和译,恐怕与他长期钻研汉籍、又身处京都、深受古典学派的影响不无关系。他在1987年发表的论文《<红楼梦>的意义与王国维的评价》中,引用并翻译了两首诗词,其一是第三回评价贾宝玉的《西江月》第二首(井波陵一1987:18),其二是第七十八回的《芙蓉女儿诔》选段(井波陵一1987:22)。两首译诗虽同在一篇论文中,却文体各异,前者为和文体,后者为汉文训读体,而且这两首译诗,正是井波版《新译红楼梦》中译诗的雏形,前者对应现代日语译文,后者对应汉文训读体译文。井波曾在采访中透露,全书译完,前后费时十五年,因此可以推想,1987年井波应该尚未着手全译本的译事,但他对书中的汉诗和译早已成竹在胸。从论文中双文体并存的情况看,当时井波尚未显露出汉诗和译的文体偏好,但日后《新译红楼梦》中出现的是以汉文训读为主、现代日语为辅的双重译诗形式,可知井波最终选择的是回归经典。汉文训读体的译诗虽然抛弃了原诗格律,却又创造出一种日本特有的、将汉文神圣化的美感。这是因为“日本人在接受外来文化时追求‘原汁原味的特性,其根源可以追溯到因为他们身处‘边缘文化而对‘中心文化怀有憧憬之情”(赵怡2013:249)。当年井波为读懂《红楼梦》原文而进入京都大学攻读中国文学,二十多年后选择在译作中以汉文训读体演绎汉诗,也许就代表着日本人面对古典汉籍的一种特殊情结。日本学者川本皓嗣(2010)曾评论道:“不少读者如同热爱日本传统诗歌那样热爱训读后的汉诗,甚至程度更甚。虽然汉诗用汉文训读法一朗读,就变成了与汉语似像非像的日语散文诗,但这并不妨碍人们依然将译诗称为‘汉诗,与真正的汉诗一视同仁,这真是一个奇异的现象。”(川本皓嗣2010:19)

以上两个译本之比照虽为汉诗和译的文体选择之一端,却已显然可见和文体、汉文训读体于汉诗和译中之形式与风格。日本现今有四个《红楼梦》全译本,饭冢朗译本与松枝茂夫译本分别采用和文体与汉文训读体进行汉诗和译,即便与相同文体的伊藤译本、井波译本相比,他们的译诗也各具特色,并不雷同。当初伊藤是在松枝茂夫的举荐下开始《红楼梦》全译本的翻译,并且两人在译事上多有密切交流(尹秋鸽2014:135),但伊藤在汉诗和译上却另有创想,不与松枝相同。至最新全译本《新译红楼梦》,井波又异于伊藤,虽与松枝同以汉文训读体进行汉诗和译,其间亦小有分别。译者通过文体的改变来营造译诗各异的气韵,就诗歌多样性而言,两种文体的译本可谓交相辉映。两种语言、两种文化在两种风格的文体中进行转换,势必呈现多元化的面貌,加之译者的文化背景、语言能力、文学观念、审美意识等又不尽相同,翻译效果必然存在差异,孰优孰劣,不能一概而论,个中得失,值得再进一步研究与探讨。