钱学森对中国系统科学的贡献

顾基发

(中国科学院数学与系统科学研究院,北京100190)

钱学森在导弹、两弹一星方面做的工作几乎尽人皆知,以致对他后30年(1978—2008年)做的事情有所掩盖。美国科学杂志记者马拉在一篇文章中这样评价到:“如果说钱学森前30年主要做的是导弹的控制,那么后30年主要是社会的控制。”[1]在后30年,钱学森感兴趣的是人,是社会,他希望我们的国家和社会走向幸福、走向有序,希望我们的人民越变越聪明,达到大成智慧,而这一切都要求系统科学作出贡献。从这个意义上说,钱学森又为系统科学贡献了后30年。

一、1978—1986年:从系统工程到系统科学

(一)中国系统工程的理论之一——提出《事理学》

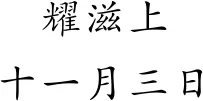

1978年,钱学森等在文汇报上发表了《组织管理的技术——系统工程》一文[2],国内同行尽人皆知。文中提到“物有物理,事有事理”的观点,后来钱老给美国工程院院士、系统工程专家李耀滋去信,谈起“事理”这个略具中国式的观点时,李耀滋院士很快进行了回复,不但同意了“事理”观点,还建议再加上一个理,即“人理”(motivation)。钱学森当即将此信转给许国志先生,许先生也将此信息转告笔者,从此,笔者形成搞系统工程要具有“物理-事理-人理”概念,进而在1994年形成“物理-事理-人理系统方法论”[3]。此信内容[4]如下,原件如图1所示。

图1 李耀滋先生给钱学森先生的信

钱学森先生转李耀滋先生的信:

请国志同志阅。这是李耀滋先生的意见,你意何如?请示知。钱学森1978.11.19

李耀滋先生给钱学森先生的信:

学森兄:收到你主稿的那篇“组织管理的技术——系统工程”一文已经仔细读完,内容丰富。把近三十年欧美在这方面的研究全盘收尽一目了然。

对於你们的提案要设立很多大学专攻这门“事理”,我的初步反应则以为这类研究在欧美已经有点强弩之末的现象,为什么要在国内大搞?多想一会儿到又觉得在国外搞不通的事理未必不能在国内搞通,环境究竟完全不同,正可出奇制胜。我的初想是以为在组织管理的技术方面的各种问题中除了“事理”之外必须要“人理”。譬如各级人员的“Motivation”(主观能动性)如何发挥是样很重要的条件,而这问题却似乎不包括在目前的系统工程范围之内。

继续想下则觉得每门学问的实用范围都有一定限制,却也随着进步而改变。目前国内为提高各种事业的效率所需要的系统工程,学理大约要不太多,到是可以应用电脑的地方却是不少。此外可以发展各级人员的“Motivation”的制度,则事业效率必可突飞猛进。在这种过度的环境之下,Motivation该算作“人理”。可是等到“事理”研究得很精通之后,则“人理”也该可以和“事理”一总筹划,变成科学之一枝。为此,让我遥祝你们各种事业都能有大大的进度。

(二)为建立系统学而努力

从1979年起,钱学森开始从国外引进系统科学理论的一些新领域。在中国系统工程学会的会议和其他一些学术活动中,他陆续引入了以生物学为基础的贝塔朗菲的“一般系统论”(general system theory),从化学平衡态热力学出发的普里高津的“耗散结构”(dissipative structure),以物理统计热力学为基础的哈肯的“协同学”(synergetics),还有以生命现象为基础的艾根的“超循环理论”(hypercycle)。之后又添加了“奇异吸引子”(strange attractor)、“混沌”(chaos)和“分维”(fractal)等新学说。对于这些理论的引进,钱学森形象地说道,“开始是研究自组织和有序,后来又注意到系统也可以是无组织或无序的”[5]。通过引进这些国外新学说和中国廖山涛先生的“微分动力体系”等,钱学森开始计划建立系统科学的基础理论——系统学(钱学森命名为systematology)以及随之而来的系统科学体系。

(三)提出思维科学与人体科学

20世纪80年代初,钱学森从以物为主的系统转为人的系统,特别是与脑、思维有关的思维科学(1)钱学森将思维科学命名为noetic science,并认为其有别于西方的认知科学(cognitive science)。,认为人们不仅应关注逻辑思维,还要关注形象思维以及直觉思维和灵感,后来又加上了社会集体思维学[6]。在钱学森与搞模糊数学的汪培庄教授的18封来往信件中,他不但提到非单调逻辑,而且认为将之结成网,形成一个逻辑的巨系统,就会出现“协同作用”,这就是人工智能。“我的想法是把协同学中的一阶微分方程体系换成多元逻辑运算,就会出现推理中的协同作用,也就是形象(直感)思维。”[7]为了促进思维科学的研究,钱学森参加了一些思维科学领域的会议,频繁地和他们书信来往,并亲自领导编写思维科学相关的书籍;1984年在北京创立了思维科学学会,许多省份也相继创立了省级学会;1985年主编了《关于思维科学》一书[8]。这些与他后来提出的综合集成都有一些直接联系,在1990年10月15日的系统学讨论班上,钱学森说,“从定性到定量的综合集成技术,实际上是思维科学的一项应用技术”。1996年,中国思维科学被纳入“863”攻关课题。

人体本身是一个大系统,从系统科学角度看人体所具有的物理功能也引起了钱学森的研究兴趣,以致提出人体科学、中医学、人-机工程以及人体特异功能的研究[9-11]。关于中医研究,笔者曾参加过一项关于“名老中医经验的挖掘”的国家课题,并且拜读了钱老有关中医方面的一些文章,聆教了他将系统科学与中医密切相联的许多精彩思想。比如,西医强调还原论,中医强调整体论,而钱老认为应该更确切强调的是系统论,即把还原论和整体论结合起来的系统论。由于篇幅所限,本文不再更多介绍钱老对中医的一系列独到见解了。

二、1986—1992年:系统科学成熟期

(一)创建和组织系统学大讨论班

1986年1月,钱学森从独立研究系统学转向发动一个科学群体,采用讨论班的形式,利用中国科学院、有关部委科研机构以及北京大学等来自各界的专家群体一起来研究系统学,他不但亲自讲话,还平易近人地与大家一起参加讨论学习。从钱学森1986—1994年在全国系统学讨论班上的部分讲话以及与一些专家朋友的来往通信和谈话内容可以看出,钱学森对系统科学基本概念、基础理论、研究方法等的论述,反映了他在系统科学研究方面不断深入的过程[11]。讨论班介绍国内外各种与系统科学有关的学术动向,如圣塔菲研究所的有关系统复杂性研究工作,国外文献汇总部门提出的meta-analysis(国内有人也释作荟萃分析)等;也介绍国内自己的经验,如总体设计部以及中医研究等;还会介绍一些研究机构正在研究的实际问题,如物价补贴问题和人口问题等。此外,讨论班还关注很多与社会、科技系统有关的问题,如第五次产业革命、社会主义精神文明等。

(二)提出系统的新概念及其新方法

20世纪80年代中后期,钱学森的弟子们承接了多项与系统科学实际应用有关的课题,从而积累了许多系统科学的实际经验。如人口控制问题、物价补贴问题和一些军事战略问题等。钱学森一方面将系统科学紧密联系实际,一方面从中提炼出系统科学新的方法论[12]。

1990年初,钱学森、于景元、戴汝为三人的另一篇划时代的文章中提出“开放复杂巨系统”这一系统的新概念及其新方法,即“定性定量相结合的综合集成方法(meta-synthesis)”[13]。在1990年5月16日致于景元的信中,钱学森建议改成“从定性到定量的综合集成方法”。并于1992年提出这个方法的实现工具,即“从定性到定量综合集成研讨厅(Hall for workshop of meta-synthetic engineering,HWMSE)”,有时也称“大成智慧工程(meta-synthetic engineering)”[14]。

三、1992—2008年:系统科学在各方面理论和应用的新探索

(一)组建系统学小讨论班

1992年左右,系统学大讨论班由于钱老身体不便,无法参加,改成由他和王寿云、于景元、戴汝为、汪成为、钱学敏和涂元季6人组成的小讨论班以及通信谈话的方式继续下去,期间他们讨论过很多与国家社会民生相关的重大问题,如总体设计部如何在经济中应用、第五次产业革命、信息网络、人工智能、人机结合等等。

(二)探讨综合集成理论和研讨厅在各方面的应用

在钱学森的支持下,航天工业部710所、中国科学院自动化所以及国防科工委下属研究所开展了多项与综合集成有关的科研项目。需要特别指出的是,在钱老的关心下,国家自然科学基金重大项目“支持宏观经济决策的人机结合综合集成体系研究”(1999—2003年)集中了国内一批著名科研机构,如中科院自动化所、系统科学所、心理所和航天部710所,以及清华大学、上海交通大学、西安交通大学、北京师范大学、华中科技大学和中国人民大学等高校,项目组的主持人是戴汝为、于景元和顾基发。笔者与项目组第三课题组成员还出版了《综合集成方法体系与系统学研究》一书[15]。2003年,项目组在国际著名的国际应用系统分析所(IIASA)用该项目组联合开发的综合集成方法软件及研讨厅雏形以“SARS对我国GDP增长影响”为案例进行演示,首次向国外全面地展示了钱老的综合集成思想和方法以及研讨厅的工作过程,从外国专家的反应来看,效果是良好的[15]。2005年初,基金委组织专家评审,对这个项目给予了很高的评价。

在钱老的关心下,一批军事部门,如国防科工委、国防大学、军事科学院以及部分军兵种等投入研讨厅的建设和综合集成方法的应用。后来在国家电网、地震救灾、青藏铁路、南通大桥和港珠澳大桥等许多重大社会和工程项目中都有成功的应用经验。

钱老曾指出,可以应用人体系统科学来提升运动员的竞技成绩。在备战2008年北京奥运会的科技奥运期间,北京大学佘振苏教授及其学生就运用人体系统科学的原理指导激流皮划艇运动员训练和参赛,取得了奥运科技攻关的重大突破,短短两年时间获得10块金牌和3块银牌[16]。

2013年9月成立的北京大学工学院健康系统工程研究所,由中国工程院院士俞梦孙任研究所所长,北京大学佘振苏教授任常务副所长。该研究所以钱学森的复杂系统思想为指导,开发适用于大规模人群的健康医疗技术,其工作目标是从健康系统科学的角度,挑战现代医学模式的慢性病和亚健康问题,提出新思想、新方法、新模式。俞梦孙是航空医学和生物医学工程专家,长期关注国民健康问题,他将钱学森系统科学思想与健康医学相结合,提出并发展了通过恢复人体自组织能力来增进人体整体健康水平的思想,称为“健康系统工程”,并倡议用系统科学理论和实践深入发展健康医学模式,用健康物联网方式在全社会范围内推进健康医学模式。

(三)《创建系统学》等一批新书出版

《创建系统学》一书是钱学森亲自领导和组织编写的[17],核心是书中的第一篇文章《我对系统学认识的过程》,以及那篇提出开放复杂巨系统(1990年)和关于大成智慧的谈话(1992年)。同时,《创建系统学》对形成开放复杂巨系统中社会系统、军事系统、地理系统和人体系统都有所涉猎,且涉及了第五次产业革命、中国特色的社会主义、如何迎接21世纪、社会主义建设等社会系统方面的大问题。此外,对于综合集成方法本身也有进一步的探索,特别是在人-机结合方面充满期望,但是在下面与专家们的谈话中又屡屡提到人-机结合应以人为主,这对那些过分迷恋人工智能的人来说,无疑是一份极好的清醒剂。对此,笔者很同意人工智能学会副理事长谭铁牛教授提出的看法,“人工智能有智能无智慧,有智商无情商,会计算不会算计”[18],后面这三个本领只有有智慧的人才具有,接着人们就会理解,钱老晚年为什么那么注重“大成智慧”。

上海交通大学钱学森研究中心曾将《钱学森论系统科学》和《钱学森论教育》两书分别改为《智慧的钥匙——钱学森论系统科学(第二版)》[19]以及《集大成得智慧——钱学森论教育(第二版)》[20],由上海交通大学出版社出版。第一本书由徐匡迪院士作序,他在序中提到,1991年由于采用了钱老所说的综合集成方法,建模预测上海市综合经济取得了满意的结果。钱老将综合集成工程提炼成大成智慧工程,进而上升到大成智慧学,指出信息、知识、智慧是三个不同层次的问题,有了信息未必有知识,有了信息和知识未必有智慧,通过人-机结合以人为主,实现信息、知识和智慧的综合集成。

(四)落实于大成智慧

钱老十分注重教育,在他1993年10月7日给钱学敏的信中提到如何培养大成智慧的硕士。具体来讲有三个方面:一是熟悉科学技术的体系,熟悉马列主义哲学;二是理、工、文、艺结合,有智慧;三是熟悉信息网络,善于用电子计算机处理知识[21]。

2005年,温家宝总理在看望钱学森时,钱老曾向温总理发出这样的感慨:“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”这就是著名的“钱学森之问”。笔者认为,从本文介绍的钱老的教育思想来看,是因为现在的一些学校重知识教育,而不重视智慧教育;重理轻文轻马列主义哲学;重分解、分析不重视系统和综合集成;重技术思考不重视战略思考等导致的,以致培养不出战略型的杰出人才。