法国《自然》杂志上的徐家汇观象台

——作为人类福祉和国家荣誉的海外科学活动

吴 燕

(内蒙古师范大学科学技术史研究院,呼和浩特 010022)

徐家汇观象台(以下简称“徐台”)是清末来华耶稣会士于1873年在中国上海建立的一家研究机构。自创建至1950年被军管会接管,87年时间里,该台一直由耶稣会士主持,它是1814年耶稣会重建后,耶稣会士们在世界各地建造的多家观象台之一。由于耶稣会的科学教育传统,在该台工作的传教士也多接受过正规的科学训练,从而有能力在当时的中国完成了大量观测研究活动,涉及气象、天文、地磁、重力、地震等多个领域,其成果以多种形式出版后也成为当时世界科学界研究进展的重要组成部分。

尽管徐台是由耶稣会传教士建立并运行的,但法国政府于1857年获得了天主教在东方的保教权,天主教在华传教活动也因此成为法国在华活动的一部分。而早在1841年耶稣会重返中国从事传教事业之时,科学院(Académie des Sciences)和地理学会(Société de Géographie)都对未来天文台的方向做出指示。最早被派赴中国重启传教工作的三名耶稣会士均来自法国,他们随行携带的天文仪器是经由法国经度局校正过的,三名耶稣会士之一的南格禄(Claude Gotteland, S.J.,1803~1856)行前曾跟随经度局的天文学家拉尔热托(C. L. Largeteau)学习过天文学,后者还为他编写了《中国教区实用天文学》(Astronomiepratiquel’usagedesmissionsdeChine)。[1]此后被派赴徐台的多位耶稣会士,例如雁月飞(Pierre Lejay, S.J.,1898~1958)、卫尔甘(Edmund de la Villemarqué, 1881~1946)等人都曾在巴黎天文台接受过学术训练,该台所取得的成果(尤其是测量结果)曾在法国报告或出版,从而成为法国科学研究进展的重要组成部分。在1926年和1933年的两次国际经度联测期间,巴黎天文台兼尼斯天文台天文学家法耶(Fayet)都曾携带仪器参加了徐台在中国的联测工作。因此,徐台在中国进行的研究工作也成为法国海外科学活动的一部分。

有关这一机构,此前已有的研究主要集中在对该机构及其科学工作本身历史的研究。[2- 7]笔者在查阅当时西人媒体时发现,他们对这家法国的海外科学研究机构多有报道,而这些报道中也体现了当时西人媒体对该机构的态度。此前的研究对此虽有提及,但大多只作为研究徐台史的旁证,而对媒体中反映出的这种态度以及与之相关的对科学的理解尚未做出充分研究。因此,本文以法国《自然》杂志为中心,分析该杂志在报道徐台时对该台工作意义的阐释以及其中体现出的相应态度,并与当时在沪的英文报纸以及中国科学研究者的态度加以比较。

1 法国《自然》杂志及其对徐家汇观象台的报道

法国《自然》杂志(LaNature)创刊于1873年6月7日,是一份面向公众的科普类刊物。最初为周刊,每期16页;自1927年起改为半月刊,每月1日和15日出版,每期48页。杂志全称为《自然:科学及其在技艺与工业上的应用杂志》(LaNature:revuedessciencesetdeleursapplicationsauxartsetindustrie)。该刊创办人加斯东·蒂桑迪耶(Gaston Tissandier,1843~1899)是19世纪法国化学家、科学作家、气球飞行的爱好者。自创刊以后,加斯东·蒂桑迪耶即担任该刊主编,至1896年,此后由科学作家帕维尔(Henri de Parville,1838~1909)接任。

加斯东·蒂桑迪耶在为该刊第1期所撰写的“序言”中提到,对《自然》杂志的设想就是“做一份科学新闻刊物,有专门的写作者在画家协助下在此探讨不同的话题”;它应该是一份科普刊物,其意图是“尽力让所有人都明白,科学研究的土地远非枯燥冰冷,而是正相反,它肥沃富饶,热情好客——真正的应许之地,总是向勤勉的头脑开放”[8]。同时,他还十分强调图画对于科普的重要功用,认为这一刊物应采用图文结合的方式,正如他所说,“如果诉诸视觉的铅笔画没有和直击心灵的文本相伴而行,那么对某一只昆虫、贝壳、植物的说明总是苍白无力且缺乏生机的”,“木版画以及图解之于写作者,如同黑板之于教师”([8],V~VI页)。基于这一考虑,从第1期开始,《自然》杂志即邀请了多位插画家共同合作,其中一位即为加斯东的哥哥阿尔贝·蒂桑迪耶(Albert Tissandier,1839~1906),法国旅行家、气球飞行者、插画师。

因此,从加斯东对该杂志的定位以及杂志作者与插画师的合作方式可见,《自然》是一份由对科学具有相同兴趣或热情的人士(科学家或科学爱好者)合作撰写编辑并面向公众的科普刊物,它以一种图文并重的方式进行科普。不过,《自然》杂志所刊载的文章并不只限于静态的知识普及,还有相当一部分为作者们在世界各地旅行或进行科学考察后所撰写的行记或考察报告,其中也包括在中国的旅行和考察所形成的文章。除了对植物、动物、中国工艺等的兴趣之外,还有一类文章主要关注在中国的研究机构及其科学考察工作。徐家汇观象台也是这些研究机构之一。

法国《自然》杂志与徐台创办于同一时期。笔者在该刊上找到介绍徐台的文章9篇(表1)。其中最早的一篇发表于1879年,最晚一篇发表于1933年,这也就意味着《自然》杂志几乎从徐台初创时即注意到其工作,此后数十年中一直对它保持着关注。

表1 《自然》杂志上发表的与徐家汇观象台有关的文章

从对表1以及文章内容的初步统计与分析可以看到,这些发表在《自然》杂志上的文章呈现出两个明显的特点:

一是在内容上,9篇文章中有8篇均提及徐台的气象工作,其中,除1篇引述徐台科学报告专门讨论徐台的气象观测之外,其他所谈主要为徐台的公共气象预报服务;5篇文章谈及天文(或报时)工作;1篇文章与重力测量有关,虽然数量仅为1篇,但为专文介绍。因此,仅从数量和篇幅上来看,《自然》杂志对徐台科学工作的关注兴趣依次为气象研究及公共气象服务、天文学、重力测量。此外,这些文章中对徐台的地震、地磁、地理等工作也有提及,但多为一般性介绍或约略提到。

《自然》杂志对徐台的上述兴趣分布也正反映了徐台的主要工作及影响所在。气象研究是徐台在正式创建之前即已开展的工作,在收集气象资料的同时,徐台还开展了公共气象预报服务,主要服务对象即为海上的船只以及上海口岸的居民。相比于徐台开展的其他领域科学工作,气象工作不但持续时间长、积累最多,而且从旁观者的角度来看,气象服务也是徐台最为普通公众关心的工作。在天文学方面,徐台最初主要做日常天文观测以及测时和报时工作;在专门的天文台圆顶于1901年在佘山正式落成之后,徐台在包括太阳研究、天体力学等方面的研究全面展开;1926年和1933年,徐台更是作为全球三大基点参加了国际经度联测。至于重力测量工作,则是徐台后来逐渐拓展的研究领域,尤其是20世纪30年代由雁月飞神父参与的重力摆改进以及雁月飞主持的全球重力加速度测量等工作,也成为徐台最具代表性的科学研究之一。

二是在文章写作所依据的材料上,阿尔贝的文章(文章3)系作者亲身的旅行所见,其他文章虽不是旅行笔记,但在介绍徐台的工作时,除却一般性的介绍之外,还广泛引用了其他出版物上的文章或当事人的文字。它们的来源主要有三:一是读者寄送的其他媒体内容,例如文章2;二是徐台工作人员来信以及徐台科学报告,例如文章4;三是杂志编者自行摘录编发法国其他出版物上的文字,例如文章1和7。

由此可知,一方面,作为一家海外科学研究机构,徐台在当时的确在包括《自然》杂志出版者在内的法国不同人群中受到一定程度的关注;而且它与《自然》杂志之间也有联系。另一方面,这些文章所依据的材料均来自徐台科学工作的亲历者或见证者的描述,这也就使得发表在《自然》杂志上的这些文章能够更大限度地接近信息源,从而避免了转述中可能产生的误差,尤其对科学工作的描述更是如此。

除了表1所列专门介绍徐台的文章之外,《自然》杂志还发表有徐台神父撰写的观测报告,例如能恩斯(Marc Dechevrens,1845~1923)神父撰写的《中国的地磁扰动与地震》[9]、《在中国观测到的奇异火流星》[10]。《1886年8月14日中国的台风》[11]一文介绍了能恩斯神父寄送的有关这次台风的观测。还有几篇文章并非关于徐台的专文,但与之有关,例如《中国和日本的气象学》[12]一文提到刚刚收到徐台出版的气象月报,并告知读者又有13个气象台站进入徐台的气象台网。《中国气象台》[13]和《中国的地磁变化》[14]二文为法国科学院会议简报内容,前者提到法国天文学家法耶在科学院会议上根据在徐家汇所做的气象观测得到的结果,后者简要介绍了徐台卜尔克(Maurice Burgaud, 1884~1977)神父在中国西南进行的地磁测量的结果。这些文章虽然并非对徐台的专门介绍,但作为旁证,它们都可以表明徐台与《自然》杂志之间的联系以及该台在法国所受到的关注。

因此,无论是《自然》杂志本身的性质和它对科学进展的关注度,还是它与徐台的关系以及广泛的信息来源,都使发表在《自然》杂志上的这些文章可以在一定程度上代表当时法国旅行者以及媒体对徐台这家海外科学研究机构的主要兴趣所在。以下结合具体文章分析《自然》杂志在介绍徐台及其海外科学研究工作时的主要兴趣与对意义的阐释。

2 航海者的福利:徐台的台风天气预警

作为海外科学研究机构,徐台除逐日观测收集气象、地磁等领域的数据之外,也在建立后不久即在上海开展了公共气象服务和报时服务,其中尤其重要的部分是为航海者提供灾害天气(特别是台风)预报。这也是徐台最有影响的工作,包括《自然》杂志在内的西人媒体在报道徐台时对此最为关注。

1879年的《自然》杂志曾经引述徐家汇观象台1877年公报中的气象观测,介绍徐台到当时为止所开展的气象观测活动,引用内容均为徐台所观测到的天气现象。在陈述撰写该文的主要目的时,作者也提到徐台计划开展的公共服务:

我们希望引起对一家遥远的新的气象台站的建立的关心。在这家气象台站,研究在坚韧不拔地坚持开展着,并且每年都更为深入,这些研究为科学进展做出了贡献。此外,综合由教会收集的海岸主要测点的资料,按照能恩斯(R. P. Dechevrens)所表达的希望,他们终有一天将会为在中国海危险的沿岸海域的航行提供名副其实的服务。[15]

从这段文字可以看到,作者本人注意到徐台的工作并且希望引起更多公众对它给予关注,不仅因为该台气象研究在科学上的意义,也有实用性方面的考虑,即该台的工作可望为行驶在中国海的船只提供气象预警。

有关在中国海航行的危险,尤其是台风季航行的危险,《自然》杂志早在1874年下半年即发表了法国驻广州领事戴伯理(P. Dabry de Thiersant, 1826~1898)的来信,描述了他于1871年9月22~23日在澳门亲历的一次台风。根据他的记述,此次台风不但有房屋损坏,还造成了人员伤亡。他称此次台风期间“所发生的一切几乎难以言表”,甚至在信中援引媒体评论说台风次日的“澳门成了一座废墟与死亡之城”[16]。

台风是热带气旋的一种,后者是指海温高于26℃的热带海洋上形成和发展的热带低压、热带风暴、强热带风暴和台风的总称。[17]法国地处温带,本土并无台风,因此本土居民若无热带航行经历,则很难体会台风的巨大破坏力。从戴伯理的信中可以大致看到他在亲历过台风后的震惊。也正是通过这段文字,《自然》杂志向它的读者展示了这种陌生的灾害天气的破坏力。

中国海的台风发生频繁且破坏力巨大,不利于各路船只的航行,包括商用和军用船只,这并不利于法国在中国的拓殖。这也是徐台创建公共气象服务的首要意义。从《自然》杂志文章来看,这一实际应用价值正是该杂志所关心的。分析《自然》杂志文章可知,对这一意义的呈现是通过对细节的描述而实现的,尤其是通过引用徐台台长的书信或陈述,以当事人或见证者的视角描述了徐台公共气象服务的工作细节。

1895年,《自然》杂志编发了时任徐台台长蔡尚质(P. S. Chevalier)的信,其中即简要介绍了该台“自愿且无偿提供的公共服务”,这包括正午报时服务和每日天气公告[18]。

与蔡尚质的书信相比,1930年出版的一期《自然》杂志所援引的雁月飞对徐台的介绍则更为详细且细节生动。在这篇文章中,作者首先在耶稣会海外传教史以及世界科学整体进展的背景下对徐台及其科学工作做出评价,称该台是“耶稣会士在上海附近的徐家汇重建其16和17世纪的前辈们的科学传统”之举,并指徐台是“世界最好的观象台之一,并且正处于发展之中”。在给出这一评价之后,文章随后分别介绍了徐台的台风预报、气候学、报时、天文学、地震学工作以及未来发展。尤其值得注意的是,该文在介绍徐台的气象工作时所使用的小标题是“台风预报”,据此或可认为,在作者看来,徐台气象工作中最重要的部分即为台风预报,这也是气象研究中最具实际应用价值的内容:

在这家观象台最出色的成就中,必须要提到的是对于远东气象信息的专注。数百家气象台站形成了完全可与欧洲气象网相匹敌的网络,每天两次传送它们的观测结果。得益于这一由中国海关占有重要位置的组织,也得益于由太平洋的船只定时发送的大量信息,徐家汇每天两次发布天气图,从而能够预报大气状况极其迅速的变化,尤其是中国海如此令人生畏的台风的来临。在我们所处的地区,很难想象这些暴风雨的迅疾与猛烈,几乎没有船只能经受得住。[19]

从这段文本可以看到作者特别关注的两个要点:一是已经注意到徐台所处的社会关系对于其公共气象服务得以实现的重要性。由于有中国海关的帮助与协调,徐台与各地大量的气象台站以及航行在太平洋上的船只保持着密切关系,并从它们那里接收大量气象信息,从而有可能使对天气规律的把握更为准确;同时徐台所发送的气象预报也会使这些船只避免可能的损失。二是在台风预报的实际意义上,作者尤其强调它对于航海者的意义,即为航行在中国海的船只提供信息,以确保航行安全。

对于这两个方面,文章作者随后便引用了雁月飞撰写的小册子中的一段记述,通过一次在暴风雨发生期间徐台神父的具体工作场景来呈现细节:

焦急的船长们来讨主意;张贴在法国码头的天气公报对此语焉不详;而过载的电话也无法满足需要。一位神父这时来到测候所,只要有危险存在,他就待在这里,以便口头直接提供最精确的信息。

幸运的是,更多资讯抵达该台;尚在海上的船只已收到危险警告,而他们也视发出尽可能完整的信息为己任。

对负责预报的神父来说这是动人心魄的片刻。此时,他深感责任的分量。当在图上看到台风在海岸登陆或是逼近之时,他要求“口岸指挥”发出例行炮声,该警报信号以巨大低沉的声音宣布甚至在河流上也存在危险,任何船只都不得离开。([19],268~269页)

雁月飞的这段文字记述了徐台的一次灾害天气预报工作。尽管不长,但其中包含了至少两层意味:一是以实际场景介绍了徐台神父在台风季节的工作方式,即离开观象台办公室来到建在法租界的信号台,随时口头发布最新的天气预报——这是基于从各方收集到的信息而做出的判断;二是通过细节描绘出徐台神父工作时的状态,即在灾害天气来临时仍然有条不紊、冷静沉着地分析气象信息,并据此发出指令,对危险做出预警。

这种对于徐台神父个人魅力的勾勒在1933年发表的《台风神父劳积勋》一文中还延伸到科学工作之外。该文作者的儿子约瑟夫(Joseph)曾于1931年与刚回到法国不久的劳积勋(Louis Froc, S.J.,1859~1932)神父有过一面之缘,他后来对作者描述此次会面时说:“我仅此一次荣幸走近了劳积勋,但我一辈子都保存着此公给我的深刻印象,他的接待如此和蔼可亲,他的眼睛和微笑如此美好,还有他那非常俏皮的法国特色的精致笑话。”而在文章最后,作者更转引一份英文报纸的评价说,“对于中国海岸的所有航海者来说,劳积勋的名字就是所有善行的同义词。”[20]

劳积勋神父来自法国,1897年起担任徐台台长。他在气象方面的工作最为突出,这为他赢得了“台风神父”(Père des Typhons)的美誉,因此,上海法租界公董局会议为此决定自1927年1月1日起将天文台路更名为“法禄格神甫路”(Rue de Pere Froc)[21]。前引雁月飞文字中所提到的神父,从年代推测应指劳积勋神父。

无论是暴风雨来临之际徐台神父的冷静判断与准确预报,还是“台风神父”劳积勋的谦和待人、幽默俏皮,上述文章中的细节都力图传递出这样的意味,即现代气象学,尤其是台风预报,对于航行在中国海的水手们来说无疑是藉由科学实现的善行,而承担这项行善事业的人谦和智慧、和蔼可亲,可谓善行的代言人;同时这种善行所造福的人群并不只是法国人,而是所有航行在中国海和居住在中国开埠口岸的人。上述作者在转述英文报纸的评价时其实也是将之作为一条旁证来加以引用的。

3 科学带来的现代生活:对中文杂志的转载与解读

徐台在上海口岸开展的公共气象服务和报时服务对于当时的中国公众来说是一个新鲜事物。到1884年,位于法租界的外滩信号台正式投入使用。每天,徐台根据观测及收集到的各地气象信息绘制两张天气图表,分别于清晨和下午张贴在外滩信号台;并且在外滩信号台以旗语发布天气状况。徐台的授时服务最初逢周一、周五于正午十二点鸣炮示意,到1884年外滩信号台建成使用之后,正午鸣炮报时改为在信号台升降电动球报时。外滩信号台的建成与使用很快引起当地居民关注。

发表于1885年的“上海的信号台与电力照明(中国)”一文主要介绍了该信号台的建立及运行情况,但与其他文章不同的是,它也注意到当地居民对建立该信号台的反应,并藉此表达了作者对于科学带来的现代文明生活的赞赏态度。

该文发表在当期有关“远东的科学”的栏目中,它以一件来自中文期刊的图画作品引出话题。根据该文作者加斯东·蒂桑迪耶所说,这幅画作是随读者来信寄送的;而按照寄信者所说,这件画作原发表于“《画报》(Houa-pao),上海的一份画报”。笔者经过查证,这里所提到“画报”即为当时上海有名的中文画报《点石斋画报》(1)《点石斋画报》随《申报》附送,由英国人创办于1884年5月8日,但图画的作者均为中国人(见文献[22])。根据该刊创刊号所说,《画报》内容是由“精于绘事者择新奇可喜之事,摹而为图,月出三次,次凡八帧。俾乐观新闻者有以考证其事,而茗余酒后展卷玩赏,亦足以增色舞眉飞之乐”[23]。这些“新奇可喜之事”涉及的范围很广,政治、经济、文化、社会生活等均包括在内,而当时与科学技术有关的新事物也经常被捕捉到并以画作形式得到表现。。

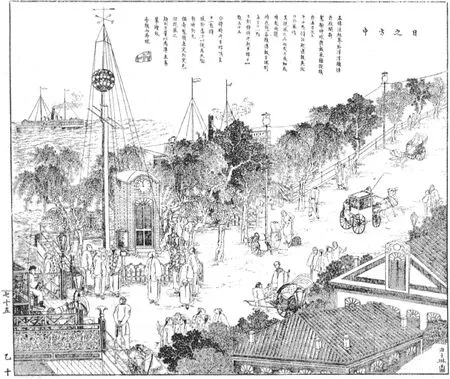

图1 《日之方中》(作者田英,原载《点石斋画报》1884年第22期)

《自然》杂志转载的图画作品名为《日之方中》(图1),于1884年发表在《点石斋画报》第22期上,该画作者田英(字子琳)是“吴友如画室”的重要成员(2)当时,画师吴友如(嘉猷)被《点石斋画报》聘为绘画主笔,吴氏又先后组织了一批画家设立了“吴友如画室”,专为《点石斋画报》绘制时事新闻风俗画,此举被认为“开创了中国时事新闻图画的一代流派”。[24]。正像《点石斋画报》上的其他作品一样,《日之方中》除画作本身之外,还配有简要说明文字。而在《自然》杂志读者寄送给《自然》杂志的信中,也附上了由彼时法国驻中国公使馆的翻译吉耶(Guillier)先生翻译的这段说明文字。

这里将原图所配文字与《自然》杂志所刊载的译文依次引述如下,以做比较。

【原文】本埠法租界外洋泾桥堍于秋间新制验时球与报风旗。按旗于每日之上午十点钟扯起,递报吴淞口外风信,其视风之所向或大或细或晴或雨,随时改悬各旗传报。至球,则每日十一点三刻钟时升起半杆,十一点五十五分钟时升至杆顶,至十二点钟,球即落下,以便居民验对时刻。兄称奇。制旗无定形定色,但视风之趋向力量以为准,未易摹绘,故舍旗而存球。[25]

以下为翻译文字:

【译文】在法租界与其他外国公共租界交界的地方,秋天时竖起了一个指示时间和风的信号杆。每天十点升起一个约定的信号旗,显示长江口外海上的风讯。每天11点3刻,球被升至半杆。11点55分,球被升至杆顶。正午时分落下球。用这一方式,所有的上海居民都可以知道精确的时间。信号旗的形式、数量和颜色根据风向和风力而变化。这确实是个很好的事物。[26]

比较两个文本可以看到,译文基本表达了原文文字给出的信息,对上海法租界新建的信号台做出了大致介绍。但值得注意的是译文对原文的删减(即原文中划线部分)与修改(即译文中划线部分),正是这些删减和修改使得图像的功能发生了变化。

原文文字的主要功用是对图画绘制的说明,因此在原文最后有“制旗无定形定色,但视风之趋向力量以为准,未易摹绘,故舍旗而存球”一句。从整个句子来看,这句话的意图是在说明绘画者何以没有画出信号旗而只描绘了信号球的原因,即因为信号旗需要根据风向风力进行调整,并不容易在一幅画作中加以呈现,故而画家“舍旗而存球”,作为一种艺术处理方式。由此也可以推断,从原作来看,无论是画者还是杂志编者,都很清楚地意识到这幅作品只是一件画作,也就是说画家会根据需要有选择地处理其所描摹的对象,而非严格写实的史料证据。

译文删去了这句有关图像绘制时内容取舍的说明,从而使得这段文字的主要功能转变为借助图像向《自然》杂志的读者介绍信号台在报时和预报天气时的工作方式。如果将这句话未删减的前半句单独剥离出来,则失去了原来对细节取舍之原因的说明功能,而仅具有图像描述功能,而“制旗无定形定色,但视风之趋向力量以为准”在描述的意义上与前文中的“其视风之所向或大或细或晴或雨,随时改悬各旗传报”其实是一致的,这也就可以解释何以译文中删去了“其视风之所向或大或细或晴或雨,随时改悬各旗传报”一句。值得注意的是,译文中删去“未易摹绘,故舍旗而存球”一句不仅改变了说明文字的功能,也使图像的功能发生了改变,即当译者对说明文字做此处理时,他其实已经忽略了画作对现实的艺术处理,而将它作为一个呈现实际场景的图像证据来加以解说了。

译文对原文的另一处删改是,原文以“兄称奇”一句表现上海当地居民对该信号台的反应,即将它视为一件新奇之物;而译文则删去此句,代之以“这确实是一个很好的事物”,从而成为文本翻译者对信号台的直接评价。

通过上述对文本的比较可见,《点石斋画报》的原作将上海法租界新建的信号台作为一个新鲜事物来加以呈现,同时也表现了当地居民对该事物的反应;画者本人知道并且提示读者该画是一个经过艺术处理的作品。而译文尽管在大意上与原文相差不大,但翻译过程中的删改已使原文转变成为第三方的转述,并且将该作品作为一个图像证据来加以使用。

尽管译文并未能完整转述原文及其意图,但从加斯东对这幅图像的使用来看,他的确捕捉到画家通过这幅作品想要实现的意图,即呈现身边出现的新奇事物以及普通公众对此事物的反应。(3)图像史研究者彼得·伯克(Peter Burke)认为,对于史学家而言,图像既是一种不可或缺的史料,但又带有欺骗性,这一欺骗性的原因在于艺术有自己的传统表达手法,既要遵循内部发展的轨迹,又要对外部世界做出反应。尽管如此,图像证据仍然是重要而不可或缺的,尤其是对心态史学家来更加如此[27]。笔者认为,彼得·伯克的这一见解也同样适用于普遍意义上的图像解读。这也为研究《自然》杂志如何使用图像给出了线索。

加斯东在文章中以该画作引出话题,在展示了译文以及该幅画作之后,加斯东即以文字简要介绍了徐台的气象预报工作。该文对于图像内容的解说仅有两处,均为提醒读者注意图中呈现的细节,而此二处细节都可以表现某种社会心态。一处是“左侧呈现的是信号台和眼睛盯着即将升至杆顶的信号球的中国人”。尽管未做更多解说,但可以看出,加斯东对画作内容的使用主要集中在呈现社会人群的反应,即通过这件画作表明,对于徐台开展的公共气象与报时服务,也就是作者所称“科学带来的好处”,当地居民显然都表现出了浓厚兴趣——无论他们仅仅将之作为一个有趣的新事物来加以围观,还是通过它来校准时间或了解可能的天气变化趋势。另一处是“在这张图上还能看到,信号台后面散步的地方安装有杆子,装在毛玻璃球里的电灯固定在其顶部……我们不能不指出这一点,即电灯照亮了中国的道路,我们却还徒劳地在巴黎林荫大道上寻找它!”在这里,电灯可以视为一种藉由科学实现的便利的现代生活,当作者感叹“电灯照亮了中国的道路,我们却还徒劳地在巴黎的林荫大道上寻找它”时,这句话也可以理解为作者对这一便利的生活方式及其在欧洲以外地区应用的赞誉,这也正呼应了作者在该文一开始所写的:对于这些“建在远东的物理学装置”,“我们很高兴地看到科学带来的好处一点点地散播到全世界”([26],175页)。

第一处对细节的提示主要呈现了法国本土之外的人群对于科学带来的新的生活方式的关注;而第二处提示则在对科学在异国的应用表示赞赏之余,也对它在本土尚未得到应用表示遗憾,这是作者本人态度的直接呈现。两处对细节的提示说明,无论是在海外,还是本土,两个不同人群对于科学技术及其带来的现代文明生活方式都表现出大致相似的态度。

4 国家利益与荣誉的体现

在《自然》杂志对徐台及其研究工作的介绍中,国家荣誉和利益也是关注点之一。虽然徐台传教士并非由法国政府派出,但无论是徐台神父个人的表述,还是媒体的报道与评论,都提到科学活动与国家荣誉与利益之关系。例如前述“台风神父劳积勋”一文中曾提到,劳积勋对于退休返国前夕受到法租界公董局、工部局董事会以及多国领事馆相送的盛情曾表示说,“离开上海时,让我特别感动的是在我动身之时所有那些赞赏和感激。当然,这不是为我个人,而是因为法兰西。”([20],22页)这也在以科学造福人类与法兰西的荣誉之间建立了关联。

科学技术的进步与国家利益的关系,在台风预报为行驶于中国海的各国商船与军舰提供安全保障一事中呈现得最为明显。与之相比,重力加速度测量中所隐含的这一重意义并没有如此明显,尤其对于普通读者来说更是这样。但在《自然》杂志的文章中,作者捕捉到了这一意义,并在其知识科普中向读者传递了这种意义。

1932年发表的《重力加速度:其测量的实际效用及用新型荷-雁摆进行的快速测定》以专文介绍了由徐台神父雁月飞与物理学家荷尔威克(Fernand Holweck, 1890~1941)合作研制的用于快速测定重力加速度的新型弹性摆。

文章首先从介绍重力加速度的知识入手,以使读者对测定重力加速度以及通过改进仪器从而更精确地测量该值的意义有所了解。这种意义体现在两个方面:一是有助于人们认识地球形状与结构,丰富关于地球的知识;二是在矿产资源调查中的可能的作用,但要使这一作用得以实现,必须要有高灵敏度的仪器。因此,在以重力加速度的知识引出话题之后,该文即先后介绍了卡文迪什重力秤(La balance de Cavendish)和赫尔(Heyl)的扭秤,随后便对荷-雁弹性摆做出了详细的介绍,并将它与此前的设备进行了比较,从而显示出该重力摆小巧、结实耐用、安装与测量方便且更为精确等优势。(4)从对文章的比较可以发现,该文在介绍这种新型摆时可能主要参照了荷尔威克和雁月飞二人于1930和1931年发表在《法国科学院周刊》(Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences)上的几篇文章[30- 32]。在文章最后,作者以实例陈述了通过重力测量进行地球资源勘探这一方法的成功应用:

在俄罗斯库尔斯克地区,有人用类似方法在长达250千米的区域内确定了一个大厚度铁矿床的轮廓,而后来实施的钻探则显示了用摆所做预报的精确性。在阿尔萨斯和美国,一些工程师也在井盐——它比地层平均值轻——的探查中使用了相同的勘探方法。最近,g值的测定使得英波石油公司(Anglo-Persian Oil Company)在美索不达米亚的石油区定位了批准区域,它还因此为矿井钻探节省了大量费用。[28]

由此可知,作者并未停留在对静态知识的介绍上,而是及时捕捉到当时世界各国在资源勘探领域应用重力测量方法所取得的最新进展,在丰富文章内容的同时,也为重力摆改进的意义给出了事实证据。从当时的国际背景来看,世界多国已经在这一领域形成了竞争态势。以石油勘探为例,现代石油工业诞生于19世纪中叶。进入20世纪,飞机在第一次世界大战中的使用和汽车工业的勃兴都刺激了世界石油需求。与此同时,世界石油市场的瓜分格局也随着“阿克纳卡里协定”在1928年的签订而初步形成。在这一过程中,地球物理勘探技术的诞生在其中起到了助推作用,它甚至被认为是世界石油工业第一次技术革命的最重要标志,而测量仪器的改进则是这一技术革命的重要内容。[29]

分析《自然》杂志的这篇文章可知,作者已经明确意识到仪器的改进对于资源勘探的意义。尽管在文章最后所提及的重力测量方法的成功应用中尚未包括荷-雁弹性摆在资源勘探中所取得的成果,但该文已经呈现出明显的逻辑线索,即重力测量方法已经在资源勘探中取得一系列成功,而荷-雁弹性摆是当时性能最好且使用方便的重力测量仪器,因此可望在未来的资源勘探中发挥重要作用,对之加以应用则有可能在当时的国际资源竞争中占据优势。

与重力测量相比,天文学的实用价值并不明显,但从对《自然》杂志文章的分析可见,即使看来似乎是纯科学研究领域,它的开展也仍然关乎国家荣誉和利益。

在《自然》杂志上,对徐台天文学研究的介绍散见于多篇有关徐台的文章中,多为概述式介绍。其中最为重要的两篇分别来自阿尔贝·蒂桑迪耶的行记和时任徐台台长的蔡尚质神父写给该刊主编加斯东·蒂桑迪耶的信件。

作为一名旅行家,阿尔贝·蒂桑迪耶在1887~1891年的环球旅行是其旅行生涯中很重要的一次经历。他在出版于1892年的《环球旅行:印度与锡兰,中国与日本》(VoyangeAutourdumonde:Inde-Ceylan.ChineetJapon)一书中完整记述了他的行程。而在此前一年,阿尔贝即把在徐家汇的行记写作完成,并发表于当年的《自然》杂志上。

在这篇行记中,阿尔贝介绍了徐家汇和徐家汇观象台的基本情况以及他本人在徐台的见闻。在对徐台当时已经开展的气象服务给予充分赞誉之后,阿尔贝对该台尚未开展天文观测表示遗憾,并认为这一研究领域的拓展意义重大:

观象台特别建址于此是基于气候条件的考虑。天空无比纯净,并且在冬天空气几乎完全干燥,这保证了工作的成功。由于这些特殊的条件,即使是对裸眼来说,银河的亮度也增加一倍;此外太阳升起在地平线上比欧洲早七到八个小时,能够进行有效的观测。在这里从事天文研究有更特别的意义。[33]

对于因观测仪器的缺少而造成的这一欠缺,时任徐台台长的蔡尚质神父也曾致信《自然》杂志,表达了相似的遗憾情绪。他在信中写道:

由于缺少天文研究专用仪器,我们已经看到很多的学者以及我们的海军军官对此表示惋惜,无论是从科学的角度,还是从法兰西荣誉的角度。……目前担任海军部长的贝纳尔(Louis Charles Gustave Besnard)上将曾经不只一次向我表达说,在他指挥远东舰队期间,他非常遗憾地看到徐家汇观象台在如此重要的领域被同一地区的其他观象台甩在了后面。[34]

从当时的学术史背景来看,天文学界在观测组织方面已经发生了变化。天文学刊物的大量涌现和天文学家组织的纷纷兴起使得国际天文学界的交流更为紧密,全球合作观测研究的开展则成为比交换刊物更为直接的合作方式。天文观测受到地域和时间上的限制,但全球合作可以消解上述限制,既能提高观测效率,延长观测时间,所获得的观测资料也可供全球天文学界共享。

在此背景下分析上述二文可知,阿尔贝也正是在这一全球合作的背景下对徐台传教士在海外开展天文学研究的意义加以审视,从而认识到通过在位于地球不同地理经度的地点进行观测,可以延长有效观测时间;而且,由于徐台所在地的气候条件,这里也的确适合进行天文观测,而如果不能充分利用,不免令人遗憾。与此不同,作为军方人士的贝纳尔上将所考虑的则是另一个层面的问题:当时与徐台同处远东地区的还有青岛、香港、马尼拉等地的观象台,尽管它们的主要用途也仍然是气象观测与预报,但正是由于同地多家观象台的格局,使得在异域建立一家天文台进行观测上升到国家荣誉的层面。

5 西人媒体与中国学者对徐台的态度分歧

如前所述,作为西人海外科学研究机构,徐家汇观象台以其科学工作以及气象(尤其是台风)预报服务受到西人媒体的广泛关注,法国《自然》杂志发表多篇文章介绍了该台在多个领域的工作。这些文章表现出对科学本身以及西人海外科学活动的赞赏态度,正如主编加斯东在1895年刊发介绍徐台的文章中所说,“我们很高兴地看到科学带来的好处一点点地散播到全世界”([18],175页)。同时,《自然》杂志编发这些文章也是希望“所有那些爱好科学并且重视以和平与人道主义事业的发展来提高法国在全世界的声誉的人们,都关心徐台,并且帮助该台获得其所必需的物资”([19],272页)。

科学活动给人类带来福祉和现代文明生活方式,并为国家赢得声誉,因此有必要提供资助以推进这项事业的发展,这一从《自然》杂志文章中反映出的态度在当时的西人媒体中是具有代表性的。以19世纪70年代至20世纪上半叶在沪的英文报刊为例,笔者以《北华捷报及最高法庭与领事馆杂志》(NorthChinaHeraldandSupremeCourtandConsularGazette)、《大陆报》(TheChinaPress)以及《上海时报》(TheShanghaiTimes)三份报纸作为样本进行粗略计数,共找到600余篇与徐台相关的报道。除其中一部分为天气资讯之外,对徐台的报道尤以气象方面的相关内容最多,其次是关于雁月飞改进的重力摆以及重力测量,再次是关于经度联测以及天文工作的报道。而在气象方面的报道中,很大一部分与人物有关,例如徐台早期气象服务的开创者能恩斯神父、“台风神父”劳积勋以及后来接任从事气象预报的龙相齐(Ernesto Gherzi, S.J.,1886~1976)神父。

不仅在关注的兴趣点上与《自然》杂志大致相似,这些在沪英文报纸所载文章中所表现出的态度也与《自然》杂志基本一致。例如《北华捷报及最高法庭与领事馆杂志》曾刊发一封编辑部收到的来稿,对能恩斯神父有关中国海岸气象服务的改进与发展计划表示赞赏并评论道:

……气象观测在远东所要实现的最大目标——伴随着正在增长的商业利益——将是提供预知天气变化所必需的数据,发出风暴警报,并让水手保持警惕,以便将生命与财产损失减到最小。……“天气公告”是文明社会人所共知的一种需要,提供每日“气压、风及降水”状况是商业世界大部分政府以及其他那些资源依赖于与农业有关的季节年景的政府自愿承担的一项职责……中国基本上是一个农业国家,与季节年景、天气以及农作物报告有关的信息将会惠及耕者,对于这个国家也极有好处。[35]

分析这段文字可知,在该文作者看来,耶稣会士在上海口岸开办气象服务的意义主要有三:1. 利用新兴学科进行天气研究、特别是恶劣天气预警,从而为欧洲在远东的航行提供气象服务,这将有助于在远东地区商业利益的实现。2. 正如上述引文所说,“‘天气公告’是文明社会人所共知的一种需要”,提供天气报告是政府的职责。该文还提到印度政府当时已批准建立一个天气信息采集系统,并认为这对中国政府来说是一个可供借鉴的样本。从这个意义上来说,徐台及其气象服务是作为现代文明生活方式而被引入中国的。3. 在中国这样一个农业国家开办气象服务,将造福于中国的农民以及整个国家。

再以重力加速度测定一事为例,当时在沪英文报纸曾多次对此加以报道。其中既有对测量活动本身的动态报道[36- 39],也有对雁月飞的专访[40]提及此事,还有对重力加速度的专题深度报道[41]。在这些文章中,尤以《大陆报》1933年发表的《徐家汇台长发明新仪器以便完成中国地图绘制》一文最为全面详细,因此以下即以该文为例分析这些报道中体现出的主要兴趣点。

从这些报纸的报道中可以发现,它们所关注的问题大体可以概括为三个方面:一是仪器改进与测量活动本身,例如上述提到的动态报道文章正是围绕这一内容展开的,而《徐家汇台长发明新仪器以便完成中国地图绘制》一文也详细交代了新的仪器所能达到的测量精度、测量效率以及测量人员成本的减少等优势。二是重力加速度测定在科学上的意义,这主要体现在对地壳构造的认识上。《大陆报》的报道援引雁月飞的话称,这项工作将会终结美国有关地壳结构的补偿理论。三是重力测量在实际应用层面的意义,对此,《大陆报》的文章写道:

就经济方面而言,重力调查工作对任何国家来说都是至关重要的。它长期以来已被公认为一种寻找大型矿藏和油田的科学方法。在美国,旧式重力摆多年来在油田得到使用,以帮助定位钻取石油的地点。

相似地,它在德国被成功用于发现矿产资源。

在任何给定区域的航空摄影可以开展之前,都必须要了解这一特定区域的地球曲率。这要通过重力测量来获得。[41]

可以看出,《大陆报》的文章和《自然》杂志的文章在写作风格上存在一些差异:一是在提到重力测量的科学意义时,《大陆报》的文章采用了雁月飞本人的讲解,而《自然》杂志上的文章则是运用相关的科学知识进行讲解;二是在提到重力测量的实际应用价值时,《大陆报》只是简短概括要点,而并未像《自然》杂志一样充分展开说明。造成上述差异的原因有二:一是新闻资讯类报纸与科普类杂志的性质与功能有差异,《大陆报》的文章属于新闻报道,《自然》杂志的文章则系科普文章。二是两篇文章发表的时间先后与文章重点的不同,《自然》杂志的文章发表于1932年,主题是介绍雁月飞等人所改进的重力摆,此时雁月飞在中国的重力测量尚未展开;而《大陆报》的文章发表于1933年8月,此时雁月飞已经在中国境内完成了一些测量点的重力测量,因此也能够结合实际的测量结果向报纸的读者阐释测量工作及其意义。

除却这些行文上的不同之外,两篇文章所表现出的对重力测量的态度基本上是一致的,即都认为重力测量在科学研究以及实际应用层面均具有重要意义。这里值得注意的是,《大陆报》的文章在讨论重力测定在经济方面的意义时将其论述置于小标题“对中国的重要性”之下,而在文章开始的时候则提到“雁月飞神父在匆忙的牯岭(Kuling)之行之后于上周晚些时候回到上海,他在牯岭与军事委员会主席蒋介石进行了磋商,相当详尽地阐释了绘制中国地图的可行性”([41],9页)。由此可知,正如上述有关气象服务的评论一样,雁月飞在中国进行的重力测量被认为是将一种快速有效的测量方法引入中国,而这将有助于中国的矿产与石油资源的勘探调查,也将成为中国航测绘制地图的基础,对于中国经济有着重要意义。

从上述分析可见,当时的西人媒体对科学本身以及西人海外科学机构与科学活动的认识可以归纳为,科学为人类造福,给人类带来现代文明生活方式,它在实际应用层面具有重要价值,它服务于国家利益,并且是国家荣誉的体现;在海外开展这些科学活动也是用科学造福于当地民众及其国家之举。这是当时对科学的理解与态度,也是当时的科普文章所力图向公众传递的理念。

但也正是基于对科学本身的相同的认识,中国的科学研究者对徐台所开展的研究以及公共服务则表现出一种矛盾的态度。一方面,当时的中国研究者已经注意到徐台的研究工作在科学上的重要意义,并且对徐台在中国所开展的工作颇为赞赏。例如时任中央观象台台长的高鲁就曾于1916年向教育部提议向劳积勋等人颁授五等嘉禾章,原因是“天文气象重在观测,而观测事项尤必以已往之成绩为现在之研究。本台自开办以来,凡关于事实之调查,学术之商榷,藉助于上海佘山、徐家汇等处西人所设之天文台、气象台者为多。徐家汇气象台台长法国人劳积勋、佘山天文台台长法国人蔡尚绩(5)原文如此。热心毅力技术精深,历经各国元首给予勋章宝星。”[42]但另一方面,彼时中国的研究者对于如此重要的研究由外国人完成这一事实也甚感遗憾。究其主要原因,一是关乎国体。气象学家竺可桢在撰文论述“气象台与国体”时写道:“我国滨海各处飓风所经之地,全赖香港及徐家汇气象台之探测。各国轮舶之寄泊于我国沿海各港者,其进退行止,往往须视香港或徐家汇气象之报告而定。夫英法各国,非有爱于我也,徒以为其本国之海运谋安全计,不得不有气象台之设置耳。我国政府社会既无意经营,则英法各国即不能不越俎而代谋。……夫制气象图乃一国政府之事,而劳外国教会之代谋亦大可耻也。”[43]对于徐台在中国开展的气象工作,气象学家蒋丙然也有大致相似的评论,即认为徐台的气象工作“虽属越俎代庖,而成绩卓著,可以在远东气象界树一帜……若谓其能为中国气象事业树一基础,亦非虚誉”(6)原载庆祝蒋右沧先生七十晋五诞辰纪念特刊,1957年,此处为转引。[44]。原因之二是与实际应用相关的测量活动以及取得的相关数据往往涉及国家安全与利益,此前的研究已表明,中国科学界对于外国人在华进行经度、重力等测量活动的态度也正基于这一考虑。[45- 46]

6 结 论

上文以法国《自然》杂志上有关徐家汇观象台这家西人海外科学机构的文章为中心,并以当时在沪英文报纸的报道为参照与旁证,分析了西人媒体对海外科学机构及其科学活动的态度。从上述分析可知,法国《自然》杂志在报道徐台时,特别强调通过像徐台这样的海外科学机构的工作,科学带来的福利被散播到世界各处,即海外科学活动的开展是用科学造福于当地民众及其国家之举,同时这些工作也彰显了法国荣誉。在这一态度中也体现出对科学价值的一种认识,即科学为人类造福,也是现代文明生活方式,它服务于国家利益,并且是国家荣誉的体现。这种态度与认识在当时的西人媒体中是具有代表性的。从《自然》杂志本身来说,其所力图向公众传递的理念或者说该刊所理解的科普的意义也正在于此。

《自然》杂志创办于普法战争之后。杂志第二任主编、作家帕维尔后来在回忆加斯东以及杂志的创办时曾写道:“我们身处战后。人们到处都在说,我们输给了‘德国的教师’。……法国科学促进会(Association française pour l’avancement des sciences)刚刚成立。它采用了一个意味深长的口号:‘为祖国,为科学。’”[47]与此背景相呼应,在《自然》杂志创刊号的序言中,主编加斯东·蒂桑迪耶在提到当时英国科学家所开展的科普工作时也曾写道:“他们意识到一个国家的伟大取决于它所能计数的有学问的头脑数量之多寡;他们知道,散播光明、驱散黑暗之举不仅是为科学而工作,还是对国家福祉的直接贡献。”([8],VII)这一表述中所包含的态度已经在上述《自然》杂志有关徐台的报道中得到体现,尽管加斯东自1896年起不再担任该刊主编,但这种对科学的认识以及相应的科普理念在该刊一直得到延续。

也是因为对科学的大致相同的认识,中国的科学研究者大多对徐台在中国开展的研究与公共服务工作表现出一种矛盾态度——既赞赏徐台在中国开展的这些工作在科学研究上的意义与实用价值,同时也认为如此重要且涉及国家安全的研究不应由外国人来完成。而这也在一定程度上反映了当时中国研究者对于西人在华科学调查活动的一种较为普遍的态度。既然对于这些科学活动本身,双方有着大致相同的认识,态度上的分歧主要来自不同立场的差异与维护各自所属国家的利益的需要,那么当时中国的科学研究者在具体的科学研究活动中与徐台以及徐台神父合作,就很容易理解了。例如当时中国科学研究者在地磁、经度、重力等的测量中都曾与徐台的神父合作,并在此过程中学习以及借助西方技术。从当时的一些具体个案来看,这的确是将西方科学研究方法、仪器以及技术引入中国的一种快速且有效的模式。有关这一点,实有必要另做专文加以论述,在此不再赘述。

致 谢感谢评审专家和邹大海研究员的修改意见。感谢陈志辉博士在论文写作与修改期间的讨论与建议。