宁波地铁自平衡法试桩分析

陈新奎,龙巨将,孙博

(南京东大自平衡桩基检测有限公司,南京210018)

1 引言

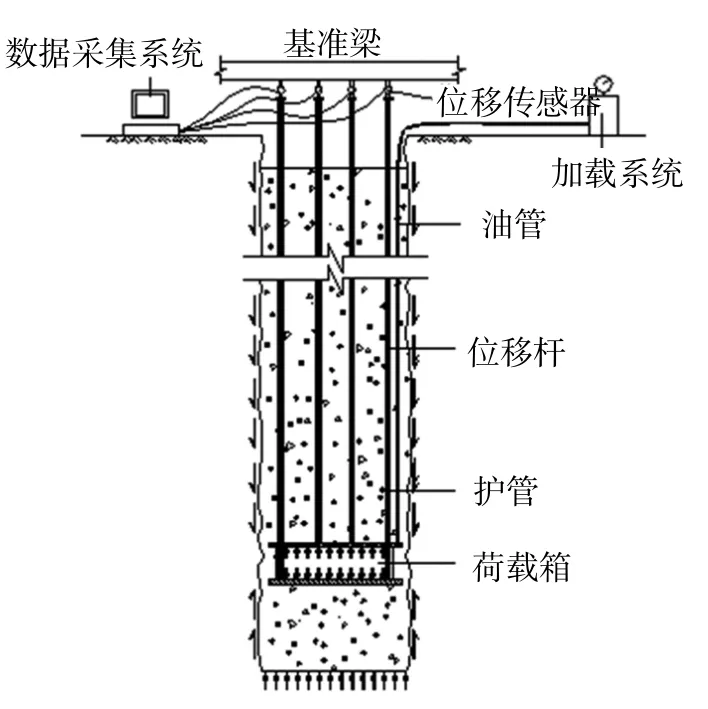

自平衡法是静载试验的一种新方法,该法是把荷载箱和钢筋笼焊接在一起,共同埋入地下,然后浇筑成桩。通过高压油管将地下的荷载箱与地面的油泵连接起来,由油泵向荷载箱充油加载,相当于在荷载箱埋设截面,同时施加了向上和向下的荷载。加载时,依靠上部桩身的摩擦力与自重之和、下部桩身的摩擦力与桩端阻力之和相平衡(即自平衡)来维持稳定。通过对向上和向下的Q-S曲线、S-lgT曲线、s-lgQ曲线进行分析,确定试桩的承载力和沉降。自平衡测试示意图如图1所示。

图1 自平衡测试示意图

2 试桩概况

本次检测为宁波地铁4 号线某出入口试桩,试桩编号为GZH2-7、GZH2-8,桩长分别为50.18m 和50.2m。整个桩身范围内,上部土层主要为淤泥、黏土等,下部土层为砾砂、全/强/中风化灰岩。荷载箱置于桩端以上1m 处,荷载箱固定于钢筋笼上,如图2 所示。

图2 荷载箱固定位置示意图

3 试桩检测

本次静载试验采用慢速维持荷载法。测试按照JT/T 738—2009《基桩静载试验自平衡法》[1]进行。根据规范,对桩身强度、每级加载/卸载量、位移观测时间间隔、测试稳定标准、加载终止条件等都有明确要求,在此不再赘述,详见规范JT/T 738—2009《基桩静载试验自平衡法》。

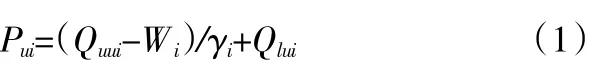

根据JT/T 738—2009《基桩静载试验自平衡法》,各试桩的最终加载值可按下式确定试桩i的极限承载力:

式中,Pui为试桩i的单桩承载力极限值;Quui为试桩i上段桩的最终加载值;Qlui为试桩i下段桩的最终加载值;Wi为试桩i荷载箱上部桩自重;γi为试桩i的修正系数,根据荷载箱上部土的类型确定:黏性土、粉土γi=0.8;砂土γi=0.7;岩石γi=1,若上部有不同类型的土层,γi取加权平均值,按本工程地质条件,γi取值为0.9。

4 检测数据分析

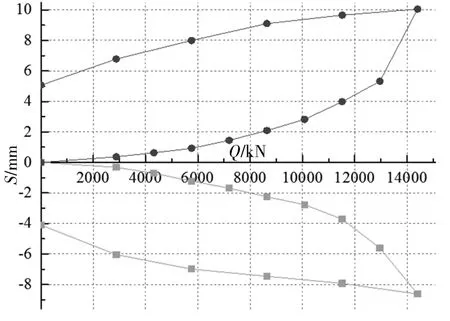

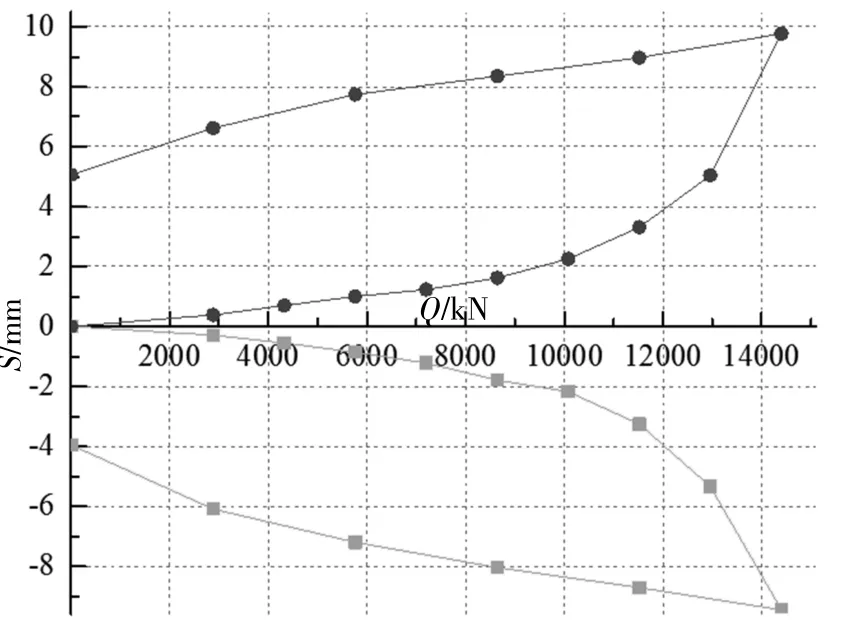

根据现场实测上段桩的最终加载值、下段桩的最终加载值,按照公式(1)计算分析,检测桩GZH2-7、GZH2-8 的抗压极限承载力均为摘要kN。根据现场实测数据绘制的Q-S曲线分析如图3、图4 所示。

图3 GZH2-7 试桩现场实测Q-S 曲线

图4 GZH2-8 试桩现场实测Q-S 曲线

直接根据自平衡法测试的向上、向下Q-S曲线确定试桩承载力以及沉降并部直观,故在此介绍自平衡测试结果向传统静载试验结果的转换方法:根据荷载箱向上、向下位移同步(即通过位移进行叠加荷载)的方法拟合。对自平衡法测试的受力进行分析,可以得出以下公式:

式中,P为转换后桩顶荷载;S为转换后桩顶位移;Q+为荷载箱向上加载值;Q-为荷载箱向下加载值;S-为荷载箱向下位移(即下段桩向下位移);ΔS为上段桩桩身压缩量。

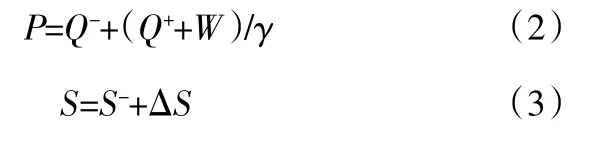

上段桩的桩身压缩量ΔS由2 部分组成,即荷载箱上段荷载和下段荷载分别引起的上段桩的弹性压缩变形,ΔS即为二者之和:

式中,ΔS1、ΔS2分别为上段桩身在荷载箱上段荷载、下端荷载作用下的弹性压缩变形量;L为上段桩长度;Ep为桩身弹性模量;Ap为桩身截面面积。

对于自平衡法而言,每一级加载时,由荷载箱产生的向上、向下的荷载是相等的,但所产生的位移量并不相同。因此,Q+应该是对应于自平衡法Q+-S+曲线中上段桩位移绝对值等于S-时的上段桩荷载。

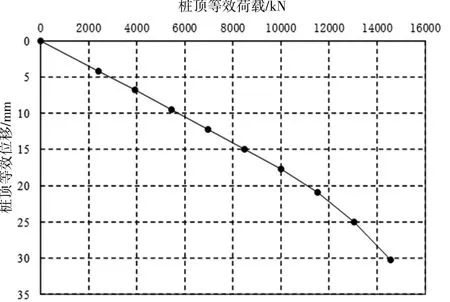

根据上述转换公式,GZH2-7、GZH2-8 的等效转换曲线图如图5 和图6 所示。

图5 GZH2-7 号桩等效转换曲线图

图6 GZH2-8 号桩等效转换曲线图

通过观察可看出,等效转换曲线属于缓变型Q-S曲线。值得一提的是,由于本次试验是为了验证承载力能否达到设计要求,千斤顶最大加载值为设计承载力特征值的2 倍,后续并未持续加载。

5 结语

自平衡法测试曲线经过等效转换后,与传统静载测试曲线几乎相同,JGJ/T 403—2017 《建筑基桩自平衡静载试验技术规程》[2]条文说明中对比了国内外对转换方法的不同,且收集了大量实测数据论述了不同土层中转换系数γ的取值。事实证明自平衡法是十分可靠的。

自平衡法具有省时省力等优点,适用于任何地形,此法亦可大范围推广。