土家族传统生态知识实践理性的宏观思考与微观解读

梁正海,柏贵喜

( 1.铜仁学院 图书馆,贵州 铜仁 554300;2.中南民族大学 民族学与社会学学院,湖北 武汉 430074 )

土家族传统生态知识的生成与发展遵循的既不是经济理性,也不是技术理性,更不是非理性、反理性,它是一种无理论预设和育导、有自身内在行动逻辑的“实践理性”。这种理性不是康德式的“实践理性”,它是一种实践的理性,即在生态实践中形成的原理性。这种以实践理性为原理而形成的土家族传统生态知识,其利用价值的合理呈现主要基于实践理性的特殊逻辑和与现代科技对比所表现出的互补张力。从宏观角度看,土家族传统生态知识的现代利用价值是超越传统和地方性的。从微观角度解读,土家族传统生态知识在生活中的实际应用乃是一种生态哲学。在生态和谐建构中,土家族传统生态知识与现代科技的互补张力依然充满弹性和活力。本文我们将借用整体论、生态场、互补张力、生活哲学对土家族传统生态知识实践理性的逻辑起点、结构基础、价值呈现、自我超越进行宏观考量,同时穿插适量的生活案例进行微观解读,以期为新时代生态文明建设框架下探索传统知识与现代科技并置与互补提供一种理性思考,让两种知识体系在生态文明建设过程中各得其所、相互借鉴、优势互补,共同推进生态文明建设和绿色发展。

一、整体论是土家族传统生态知识实践理性的逻辑起点

土家族传统生态知识是一种具有整体论特征的生态知识。海德格尔由存在本身而入思栖居,进而构想在筑造着的栖居中,让四相一体安居在物中。海德格尔说:“渊于一种原始的同一,大地与天空、诸神与凡人这四相共属一体。”[1]149这种天、地、人、神的四相聚集,在海德格尔的思想中无疑是一种文学性的抒情,但在土家族的生命观与现实生活中却是一种时空存在。土家族在宇宙神话中构想的宇宙世界即是人、自然(天、地)与神灵共处不分的世界。根据土家族《摆手歌》和神话叙事文本《开天辟地与伏羲姊妹》的记述,洪荒时代的宇宙共有三界:“天上有‘天上人’即神;地有岩板(岩石),东面有海;天与地之间生长着动物(画眉鸟、青蛙、鱼)、植物(树林、藤、芭茅、马桑树等)和人(伢儿);天与地相距不远,以致动物叫声能传到天庭,植物的枝丫藤蔓能伸到天庭。”[2]14-15土家族巫师——梯玛在举行宗教仪式时,均要在祭坛上悬挂“梯玛神图”。“土家族梯玛神图是一幅宇宙之图,它用神灵的居位及各种神灵的关系象征性地表达了宇宙三界结构,是土家族神话中宇宙结构的具象表达。”[3]土家族在实践中创造的生活世界也是人、自然、神灵共生合一的世界。土家族传统聚落按照“天人合一”的理念营建,结构讲究整体美,注重人与人、人与自然的和谐;建筑“依山而建,分台而筑”,或临坎吊脚,或悬崖构屋,陡壁悬挑,充分利用斜坡地形,形成了“占天不占地,天平地不平”的吊脚楼的基本形制。同时,受万物有灵观念的影响,土家族认为房屋内外神灵无处不在,就连四周的山水井泉、花木果树也有神灵依附。在土家族村落调研,便常常能够听到古树成精的传说、水神的传说、山神的传说;在聚落的中心、家龛、后山、风景林中随处可见人们为神灵筑造的居所,以安正其人,让自然与神灵共为一体。这些实践显然是土家族天人合一宇宙观在生活世界中的具体呈现。

从系统论、控制论的角度看,土家族的生态观、生态行为和生态制度构成了一个有机整体关系。系统是“由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成的具有特定功能的整体。”[4]生态知识可以理解为由生态观、生计行为和习惯法制度相互作用、相互依赖并与自然人文环境发生一定关系的具有特定功能的有机整体,聚落是三者功能发挥的文化产品之一。在三者关系中,生计行为是生态观产生的基础,生态观随着生计方式的变迁会发生变化;生态观反过来对生计行为具有育导与喻示作用;习惯法制度则具有序性和定势功能,即习惯法可以使生态知识有序化和仪式化。当然,三者之间最重要的还是耦合关系,这种关系遵循的是整体论原则。“整体性原则所要解决的是所谓‘整体性悖论’,即系统的整体功能不等于它的各个组成部分功能的总和,它具有各个组成部分所没有的新功能。”[5]374也就是说,生态知识对于生态保护等诸多功能的最大化是促进生态观、生态行为和生态制度作为一个耦合整体的功能发挥。

从生活实践看,土家族传统生态知识体现了人与自然、人与人等多重关系的有机统一。土家族聚居的武陵山区属于典型的高山丘陵地区,武陵山系与乌江、清江、澧水、沅江、资水等主要水系相互切割,形成的河岸平坝和高山台地成为土家族生产生活的家园。在这样的生存场域中,人们的生产生活必然既受山系又受水系的双重制约,加之土壤瘠薄,人均耕地水平不高——仅达到全国平均耕地水平的 60%,因而,经济社会发展与生态环境保护矛盾尖锐,产业结构调整很大程度上受到生态环境的制约。土家族在对这种环境的适应性过程中形成的地方性生态知识必然具有复杂性、特殊性和地域性。这种地方性传统生态知识必须综合考虑人与自然、人与人、人与社会的多重关系。无论在湘西苏竹村调研时村民对我们讲述的赶肉活动与护林仪式,还是在中国历史文化名村云舍考察时呈现在我们面前的聚落布局,都可以视为对这种多重关系认知的复杂生态观的生动体现。我们曾通过一篇论文对苏竹村的护林封山仪式、赶肉等与生态保护密切相关的文化事象进行描述和研究,发现土家族通过多样性表达的传统生态知识具有的共同特点,即“活动的时间性、劳动对象的选择性以及时空上的间歇性”[6]。三个特点本身既是土家族传统生态观、生态行为和生态制度的多重功能的有机耦合,又是土家族社区人与自然、人与人多重社会人文因素的综合作用的结果。苏竹村民赶肉活动在老角色推定的特定时间进行,赶肉对象有严格的禁忌、范围有严格的限制、组织有严密的分工、分配有特定的习俗惯制,赶肉的结果取决于大家对梅山神规制的遵守,任何人违反规制都将受到梅山神的惩罚;护林封山要举行盛大的圣餐仪式,到土王庙杀牲,用牲血浸染皮纸,全村人共享圣餐后,将带血的皮纸在全封林四周披挂,山林随之变成圣域,林中一草一木、鸟兽蛇虫等动植物都将获得同等的保护,除了被赋予特权的看山员,任何人不得入内,即使万幸逃过看山员的监督,也会遭遇无时不在的信仰中的土王的惩罚。可以说,自觉遵守习俗惯制已经成为传统村落民众的一项权利,也是必须付诸行动的一项义务。苏竹村民对传统生态知识的实践支持了英国文化学家拉什对风险社会研究得出的结论:“在风险时代对社会成员的治理方式不是依靠法规条例,而是依靠一些带有象征意义的理念和信念。”[7]我们无意夸大象征性文化在社区治理中的作用,但是有效运用象征性文化对于传统社区治理可能带来的益处是不应该被忽略的。

拥有“中国土家第一村”美誉的云舍村座落在梵净山麓,背靠岺芒山,村前是一片稻田,太平河从村边流过,村内有神龙潭,潭水因天气变化常涨常落,在村民的日常生活中平添了许多神秘而又优美的故事和传说。土家族对特殊地理环境的有效利用决定了云舍建筑群的特征,由于地势平坦开阔,便于平面整齐布局,因而其结构充满北方四合院的特点;因云舍得龙潭溪之利,故其建筑群又富于江南情调,小桥、流水、人家,完美组合,构成了一幅生动和谐的江南风景,为太平河增添了一道靓丽的风光。土家族在建房前都要选择地基,地基的选择十分考究,因为它事关主人未来的发展。这种发展不但包括财富的积累,而且也包括后世子孙的发达,人财两旺是土家族的追求。我们在去峡谷览胜的途中休息时,杨兴跟我们聊起了风水和地理知识。“我们讲究左青龙,右白虎。”杨兴接着说,“前无木山,发人不贵;后无扶山,贵人无寿。”对于这条规律,杨兴强调不能随便用,一知半解,会出大事的。当你进入云舍,你会发现整个云舍村的地理地貌巧妙地满足了土家族的择基心理,左右有山,山下有水,后有扶山,前面则是起伏的山岭。我们还清楚地记得去杨兴家老屋考察时的情景:站在老屋中堂,放眼眺望,只见群山起伏,有如万马奔腾。这时杨兴的母亲走过来说:“前面的山岭又像众人抬轿,又像万马奔腾,可惜是回头马,子孙走不出去啊。”无论是杨兴的对话,还是杨兴母亲的感叹,都向我们传达了土家族对人与自然关系的认知:人是自然界的一部分,做事必须遵循自然。虽然“人规定了自然界”,但“自然界也规定了人”[8]。在道法自然的传统生态观育导下的生计行动,不仅有效减少了人类对于自然界的肆意破坏,而且极大地满足了人类诗意栖居的获得感和幸福感。

二、生态场是土家族传统生态知识实践理性的结构基础

在传统的研究中,人们对生态关系的理解,主要将关注点放在生态链(食物链)和生态面上。生态学所理解的生态系统是指由生物群落与无机环境构成的统一整体。而生态系统中各种生物为维持其本身的生命活动,必须以其他特征为食物,这种由食物联结起来的链锁关系被称为食物链。然而,生物之间的这种食物链关系总体上体现为一种线性的关系,人类作为一种生物,只是这种线性关系的一点一链。文化生态学和生态人类学等的讨论超越了生物学的学科视域,将人类创造物看作文化,思考人类文化与自然生态的相互作用关系,无论是环境决定论、可能论,不是文化适应论、多元(样)论等,都把文化与自然看作是二无的关系。不管对文化与自然二元关系如何理解,诸如自然与文化对立、自然与文化统一或自然与文化对立统一,这些理论所构筑的均是文化与自然的二维平面关系。

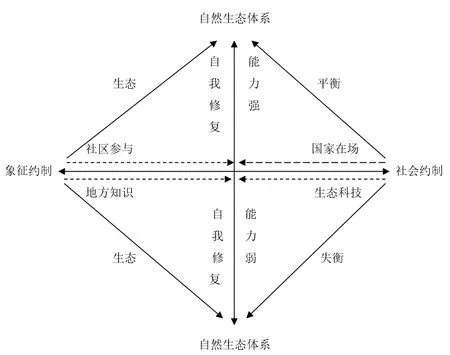

在土家族生态知识的研究中,我们发现,土家族传统生态实践构筑了一个由三维的结构关系组成的生态场(field,或场域),土家族生态知识的实践理性既表现了生态场的内和谐,又表现了生态场的外适应。生态场是我们赋予的一个概念,是指特定场域内生态、资源、文化、社会、权力等的关系结构。人类的生态观察既可以是宏观的生态圈,也可以是微观的生态场。土家族生态知识建构的是人与自然、人与人、人与神、神与自然的和谐关系,即人、自然、神灵的共生合一的关系,从系统论角度看,这是一种“内和谐”的关系。内和谐对于封闭的族群社会来说可以自我实现,但土家族社会毕竟不是一个完全封闭的社会,其在历史发展中始终保持与外部环境的互动与交流,因此,“文化系统的存续除了内和谐外,还必须达到外适应。作为系统的文化在进行内部关系自我调适的过程中,还要不断调适系统与外部环境的关系,尤其当外部环境发生变化时,这种调适就显得特别重要。”[9]所谓系统的环境,就是“一个系统的一切可能的输入的集合”[10]119。一种文化系统的环境就是这种文化所处的生态系统和社会系统的总和。对于适应,按照控制论的一般解释,是指“系统为响应其环境变化而具有的学习能力和改变内部运行机制的能力”[11]32-33。而人类学家托马斯·哈定等人则认为“适应,即环境控制的保障和保持,是特定的生物进化和文化进化的定向性过程”。[12]37土家族传统生态场的外部环境因素相当复杂,但核心的因素,一是国家在场,一是生态科技的介入。如图所示,生态平衡与生态失衡是自然生态体系自我修复能力、社会约制和乡土社区或族群社会象征约制共同作用的结果。社会约制是指国家政策与法律制度等的约制,象征约制是宗教信仰和习惯法的约制。社会约制和象征约制往往形成二元对立统一的关系,双方分别通过国家在场与社区参与 ,生态科技与地方性生态知识共同作用于自然生态体系。当双方形成正合力,则促进生态平衡;当双方形成负合力,则破坏生态平衡;但当双方形成离心力,对生态系统的影响则更加依赖于自然生态自我修复能力的强弱,并导致生态系统的平衡与失衡之间拉距式变动。

图1 土家族生态场结构图

对于土家族生态场结构的理论建构,我们有必要通过生活史料进行实际的解读。从历史发展来看,跟高山丘陵农耕型兄弟民族一样,土家族对生态环境的早期影响主要是通过粗放劳动和象征约制发生作用的。从相关文献来看,伐木烧畬、刀耕火种、渔猎采集等农事活动,是土家族从自然界获取能量的主要活动;从这些活动的基本特点来看,土家族早期获取食物资源的生态幅度比后期高复种指数的定耕农业的生态幅度要大得多。这当然与早期人口的规模相关。以铜仁府为例,自明代永乐壬辰年(1412)至万历壬寅年(1602),户和口分别介于九百四十、五千一百一十三和一千八十三、一万三千三百一十之间,[13]61-63因此,《贵州通志》记载铜仁风俗说:“地广俗嚣,山高田狭,刀耕火种,渔猎为业,饮食资给,不忧冻馁,亦无千金之家。”《郡旧志》也说:“土瘠民贫,质朴近野。”[13]138此间,铜仁府辖地域变化较大的发生在正统四年(1439),“正统四年,乌罗府废,以所辖乌罗、平头二司来属。”之后铜仁府辖地域基本保持在“东西广二百七十里,南北袤三百三十里”[13]20-23范围,辖地面积约为2.2275万平方公里,每平方公里承载的人口数量在1.67-4.36之间。这显然在环境承载力范围之内,这种地广人稀的环境为刀耕火种、渔猎为生的生活提供了条件,因此人们能够饮食无忧,虽然没有千金富有之家,实事上刀耕火种、渔猎为生的游耕农业也不足以支持千金之家的出现。从我们的调查来看,土家族刀耕火种和渔猎的生活方式与定耕农业并行,1990年代初山火依然存在,直至打工经济兴起,劳动力大量外出务工,山火才渐渐灭绝。大量研究表明,无论是刀耕火种,还是渔猎为生,人们的劳动行为都是受到习俗约制的,各种习俗约制有效保持了传统村落的秩序,保证了人与人的有序互动、人与自然的和谐关系。以苏竹村土家族砍火畬而言,火畬地的选择不是随意的,而是要选择杂草和茨茨多的地方,以保证小米生长对肥料的需要;时间通常是农闲时节,备耕开始即停止山火;一旦有人在河两岸砍火畬,下游的人就会出面制止。赶肉(狩猎)也有许多禁忌,不得猎杀五爪类动物,否则会遭到梅山神的惩罚;不得在风景林赶肉,因为风景林是护寨的神林,一旦神林被干扰,全村人都将受到惩罚[14]。在相对充足的生态幅度范围内,通过习俗的约制,村落民众的行为受到了规范,也为生态修复留出了足够的时间和空间。

生态幅度是学术界对人类群体生态位进行量化分析,为了表述生计变量的“丰富度”和“均衡性”而使用的一个概念[15]。生态幅度的大小,除了能够有效分析人类群体生态位生计资源的丰富度和均衡性外,也能够反映人类所从事的生计活动对于环境的影响。从我们前面的分析来看,在人口数量相对稳定的前提下,生计变量越丰富,人类获取食物资源的生态幅度就越小;生计变量越稀缺,人类获取食物资源的生态幅度就越大。在这两种情况下,人类对于环境的负面影响都是可控的、有限的。在人口数量不断增长,生计变量不变的前提下,人类获取食物资源的生态幅度就会无限扩大。然而生态幅度受生存空间的约制,由于生存空间是有限的,所以当人口规模不断扩大,生计变量保持不变时,人类获取食物资源的生态幅度无限扩大的理性假设是不可能实现的。为了解决生存需求与生计变量不足之间的矛盾,高复种指数的定耕农业逐步取待渔猎游耕农业的主导地位,垦荒也随之成为人们生活中的常事。当荒山林地变成长期耕种的田土时,生计变量以及人们获取食物资源的生态幅度相对固定,但人口规模却在不断扩大,人们生活对于单位面积复种指数的提高以及单位面积产量的提升的依赖程度不断加深,于是,由农业催生的以生产化学肥料、农药等为业的工业企业应运而生。化学肥料的利用、高浓度农药的喷洒,给环境带来了严重污染,不仅土壤板结,甚至乡村多年出现了“千山鸟飞绝”、一片哇声听不见的景象。科技力量的介入,一定程度上打破了土家族传统生态知识认知的格局。发展是第一要务,但要过上美好生活,不能牺牲环境为代价,必须坚守发展和生态两条底线。为了满足人民对于美好生活的需要,国家出台了系列有利于生态修复的政策,如退耕还林还草工程、污水治理工程、生态移民搬迁工程、河长制工程、休耕轮作工程等等。这一系列政策的实施,加上对环境保护领域腐败的高压惩治和民众的积极配合,土家族地区生态环境发生了巨大变化,生态修复的能力明显增强,森林覆盖率明显提高,生态环境明显改善。

三、互补张力是土家族传统生态知识实践理性的价值呈现

在现代化、工业化飞速发展的进程中,经济理性、技术理性曾经具有崇高的地位,但随着社会的发展,现代性困境日益凸显,人们对经济理性和技术理性开展了批判性反思。高兹认为:“资本主义的企业管理首要关注的并不是实现生产与自然相平衡、生产与人的生活相协调,确保产品仅仅服务于公众自己选择的目标,使劳动变得更加愉快;而是花最小的成本生产最大限度的交换价值。”[16]“资本主义的利润动机必然破坏生态环境”“资本主义的危机本质上就是生态危机……资本的逻辑就是不断地追求增长……过度积累的危机被再生产危机加剧,再生产危机最终又根源于自然资源的匮乏。”[17]20-27经济理性的合理性限度在科技理性中也得到充分体现。“随着科技理性的不断膨胀和价值理性与人文理性的日益萎缩,伦理世界逐渐从科技世界和自然世界隐退,从而给人类的生命世界制造出一种天然的道德屏蔽,这就是,‘真’成为科技活动的唯一目的,‘善’服从、服务于‘真’并逐渐式微。随着人类认识世界与改造世界能力的增强,科技的异化与科技理性的片面发展必然会导致人与自然关系的激烈冲突,引发生态困境,暴露出自身的合理性限度。”[18]那么,面对经济理性和科技理性的合理性限度,人们普遍把目光转向“生态理性”。如高兹认为,经济理性是工具理性,而生态理性是价值理性,这两种理性在资本主义世界是不相容的,其现代化的方案就是要重视生态理性。“高兹……认为经济理性的主要危害在于使生活世界殖民化,跳出经济理性进入生态理性标志着人类在真正用理性的方式思维的道路上又迈出了一大步。”[19]

然而,生态理性的重建是依靠生态科技,还是回归到前资本主义社会?如果是前者,生态科技的发展仍然无法摆脱其作为技术的“合理性限度”;如果是后者,又与人类社会发展的总体趋势相悖。合理的方案是在传统的社会中挖掘生态知识与生态智慧,探寻其与经济理性、科技理性互补的张力,确保生态与发展相协调,既不触碰生态红线,又能保证发展的底线,满足人类对于美好生活的追求。

从土家族传统生态知识的实践逻辑来看,其互补张力主要体现在两个方面。

其一,与经济理性的互补张力。武陵山区是欠发展和后发展地区,其整体经济发展水平较低,出于快速发展的强烈需要,自然与文化资源往往被过度开发,由此导致生态环境破坏问题。这是权力主导下的经济理性使然。事实证明,凡是资源开发过度的地区,都是生态环境脆弱与生态问题较多的地区。土家族传统生计方式,无论是渔猎采集经济,还是刀耕火种和犁耕农业,对自然生态的利用都是适度的,他们在自然中获取食物以满足自己食用为度,从不过度利用某类资源。这种在象征性支配下的文化与实践理性无疑对现代经济理性产生一定的约制与启示作用。如果这种实践理性能合理地利用在经济建设和资源开发过程中,必然会阻抑过度开发对生态环境的破坏。

其二,传统生态知识对现代生态技术的互补张力。传统生态知识对现代生态技术的互补张力在各地的田野案例中得到了充分证明。如杨庭硕在贵州麻山地区调查发现,苗族传统的地方性生态知识与技能具有不可替代的作用,若能在现代科技的推广过程中吸取当地苗族群众的生态智慧,石漠化救治定能收到事半功倍的效果[20]。在武陵山土家族聚居地区,梯田农业对生态农业、传统林木分类体系和植林技术对于退耕返林后的人工植林与飞播林、农家肥施用传统对于农田化学污染治理等均具有互补价值。当然,武陵土家族传统生态知识蕴含着巨大的利用价值,“但这并不意味着它就必然能够获得与现代科学知识同等重要的地位”,甚至去取代现代科学知识。“事实上,在现代科学知识面前,乡土知识已屈身于边缘。”[21]我们要做的是对传统生态知识的利用价值进行深度挖掘,以期将当下已边缘化的传统生态知识进行位移,进而实现与处于中心地位的现代科技进行对接,达到两种知识与技术的并置与互补,共同促进生态建设。

四、生态哲学是土家族传统生态知识实践理性的自我超越

生态哲学是一种生态智慧。生态智慧(Ecosophy)由挪威哲学家阿伦·奈斯(Arne Naess)于1973年提出[22]。奈斯认为,生态智慧就是关于世界的总体观点意义上的一般哲学理论[23]。或者说,它是一种新的哲学形态,“一种关于生态和谐与平衡的哲学。”[24]即“生态哲学”[22],亦或深层生态学。与带有浓厚“治标”主张的浅层生态学倡导的“改良型的环境保护主义”[25]不同的是,生态哲学带有浓厚的“治本”色彩,主张“彻底改变现行体制,跳出狭隘的人类中心主义,为了生态自身的利益,尊重和关怀大自然。”[25]他们批判浅层生态学“单纯只从狭隘的人类利益这一观点来论证,存在不少危险。”[25]平心而论,无论浅层生态学,还是深层生态学或生态哲学,都是生态保护的思想基础,其追求的目标是一致的,只不过倡导的路径不同。

透过人类5000年的文明来看,在生态哲学提出之前,民间生存实践已经或一直践行着生态哲学所倡导的理念,只不过民间生态智慧是一种实践哲学,因此,我们认为深层生态学其实是对传统生态智慧的提炼和升华。在民间生存实践中,无论是村落布局与房屋建造,还是梯田开垦与生产劳动,亦或是封山育林与资源利用,都充满了人与自然平等对话的思想,而且,我们还能够从中更多地体会到独特的仪式与生态的亲和,“不论是农耕民族、还是山地民族,或是草原民族,都会在仪式中展现其生态智慧,表达人们与生态的亲和关系。”[26]在我们长期从事田野调查的武陵山区,土家族民众世世代代生存于山水之间,在与自然平等对话的基础上,形成了山地民族特有的生存方式,塑造了多元一体的山地文化。无论是调查对象朴实生动的讲述,还是我们在调查期间的亲历感受,亦或是回到书斋对田野调查资料的整理与研究,无不深切地感受到土家族民众生存实践中蕴涵着的灵性生态智慧。前文我们以位于梵净山麓的云舍村、湘西龙山县的苏竹村为个案,对土家族村落民众生存实践中所蕴涵的生态智慧进行了解读。通过深入的解读,我们发现土家族民众生存实践所承载的生态智慧与儒家生态伦理自然观的精神内核“时中”的生态智慧[27]、道家的“道法自然”“知常曰明”“知足者富”“知止不殆”等生态智慧[28],有异曲同工之妙。

“时中”是儒家处理人与自然关系的一种生态智慧,它集中体现了儒家生态伦理自然观的精神内核[27]。从字面上理解,时中即是守时有度,时中生态观就是遵循自然规律,即是道家所倡导的“道法自然”,让地尽其力,物尽其用,又取之有度,不违背自然规律,注重自然生态的内在和谐,正确认识人在自然万物中的生态位,做到“天人合一”“万物一体”。这种既强调尊重自然,又主张适度利用的生态观,体现了中国数千年的传统主流思潮;这样一种生态观同样也体现在中国数千年的民间传统认知与实践之中。从前文我们对土家族生存实践样本的表述即可以看出,土家族生存实践处处蕴含着“时中”和“道法自然”的生态智慧,体现着人与人、人与自然的和谐关系。从我国多元一体的文化格局来看,土家族作为南方山地民族的重要一员,其生存实践不是孤立的,而是与南方山地苗、侗、仡佬等各兄弟有着更多的相似性。进一步讲,儒家所遵循的“时中”和“道法自然”的生态观不仅是土家族生存实践所体现出的生态智慧,也是南方山地民族生存实践共同呈现的生态智慧。从中国数千年农耕文明的基础性作用来看,这种小传统体现的生态智慧与大传统体现的生态智慧之耦合是一种必然,决不是偶然。也正是这种耦合实现了土家族传统生态知识实践理性的自我超越,并在交往、交流、交融的过程中共同为区域性生态保护贡献了智慧,推动了区域生态保护,维护了生态安全。