推动现代生态农业发展的政策构想

谭淑豪

【摘要】在过去的几十年里,中国政府作出了巨大努力,不遗余力地推动生态农业在中国的实践。虽然取得了令人瞩目的成绩,但中国生态农业的发展并未能有效解决集约化农业所导致的环境、健康及食物不安全等问题,农业仍面临严峻局面。现代生态农业发展的关键在于通过共同创造和知识分享,维持生态系统的生物多样性,促进生物之间协同效应的发挥。现代生态农业应包含农业生态学科、生态农业实践以及相关的社会运动三者之间的相互强化,而生态农业相关法律法规的制定、辅助政策和配套项目的实施,以及生态环境教育和社区支持农业等民众运动的开展是促进中国现代生态农业健康发展的三驾马车。

【关键词】生态农业 政策体系 绿色发展

【中图分类号】F303 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2019.19.004

中国发展现代生态农业的重要意义

当今的粮食和农业系统已经成功地向全球市场供应了大量的粮食。然而,高外部投入、资源密集型农业系统导致了大量的森林砍伐、水资源稀缺、生物多样性丧失、土壤耗竭和温室气体高水平排放。生态农业可望用来解决集约化农业导致的生物多样性减少和农业化学物质污染等问题,促进农业的可持续发展。发展生态农业,构建良好的农业生态系统,建立可持续的农产品生产体系,有利于实现农产品生产功能和生态服务功能的统一,缓解粮食安全和生态安全保障的矛盾。农业的本质是以自然生态资源与环境为物质基础、社会经济与技术为条件,通过生态系统的物质循环和能量转化及信息交流来生产人类赖以生存的各种农产品。农业生产系统与生态环境系统是相辅相成的,良好的生态环境有利于农业生态系统的结构稳定和功能高效,提高物质循环与能量转化效率和效益;而脆弱的生态环境将引发农业生态系统生产力退化,限制作物生产力发挥,导致低产低效。资源高效与环境友好的生态农业将促进自然资源的保育增殖和生态环境的健康演替。

然而,目前中國生态农业的发展并未能有效解决集约化农业所导致的环境、健康及食物不安全等问题,农业仍面临严峻局面。农业系统的生态功能弱化,长期以高产为导向的集约化生产造成资源高消耗、环境恶化、土地退化,生态服务功能弱化;农田生物多样性保护不足:高强度化肥农药投入、单一化种植、工业化农田建设,农田自然栖息地丧失,农田生物多样性下降,农业生态系统结构简化,系统稳定性和缓冲能力弱;气候变化的应对能力不强:气候变化日益加剧导致农业生产系统的脆弱性增加,但农业生产系统的固碳减排能力不强,对气候变化的适应能力没有明显提高,粮食产量不稳定;农产品的价值链缺失严重:长期以来,农业生产只重视产中环节,忽视了与产前、产后等环节的有机衔接,造成价值链不完整,生态种养的农产品价值的市场效益不能充分体现。

需要发展现代生态农业以应对日益复杂的挑战。根据路明(2002)所下的定义,现代生态农业是指在累积了天人合一生态智慧的传统小农生产基础上,适应科学技术的发展和社会经济的变化,吸收现代科学技术,建立新的经营管理主体,适当扩大经营规模的生态农业。林文雄等(2019)描述的现代生态农业是利用生态学概念与原理来设计和管理可持续农业生态系统的一门模拟自然生态系统功能的农业仿生学。农业经济学理论认为(刘健哲,2001;速水佑次郎、神门善久,2003),经济发展的不同阶段,农业具有的主要功能不同:当经济发展水平落后、人们尚未能摆脱饥饿时,农业的主要功能是解决温饱问题,这个阶段的农业可能为环境友好的低投入、低产出农业,如《四千年农夫》中所描述的中国农民所从事的精耕细作农业;当经济发展到一定阶段,温饱问题已经得到解决,农业的主要功能是帮助农民增收,摆脱贫困,促进农村发展,如我国目前的农业;而当农村的贫困问题已经基本消除,农业的主要功能就在于促进生态和谐。这个时候,农业也就相应地需要转型了。本文探讨的中国现代生态农业大致针对我国乡村全面脱贫之后的农业发展状况,那时,我国农业的主要功能将不再是解决农民的温饱和帮助农民脱贫,而在于绿化经济。这个阶段,农业将面临更加严峻的气候变化等新的挑战,因此,农业要兼顾利润、公平、碳汇、流域管理和乡村振兴等目标,发展现代生态农业就显得尤为必要。

发展现代生态农业,需要全面理解生态农业。生态农业是一种积极采用生态友好方法,全面发挥农业生态系统服务功能,促进农业可持续发展的农业方式(骆世明,2017)。与生态农业相关的概念很多,如日本的自然农法(Nature farming)、欧洲的有机农业(Organic agriculture)、美国的良好农业实践(Good agricultural practice)和在全球广泛流行的综合农业(Integrated farming/Integrated agriculture),以及循环农业(Circular agriculture/Recycling agriculture)、低碳农业(Low carbon agriculture)和气候智慧型农业(Climate smart agriculture)等。这些农业方式可以存在于不同的历史阶段或地域,也可同时存在于某一地区空间(骆世明,2017)。如根据笔者2019年8月26~30日在荷兰参加会议时跟德国莱布尼茨农业景观研究中心(Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research)的Katharina Helming教授的交流,目前德国与生态农业相关的概念有四种:一是有机农业(Organic agriculture),即不施用任何化学物质(化肥、农药等),生产的产品售价较高的农业方式;二是生物动态平衡农业(Bio-dynamic agriculture),即只允许施入极少量的化学物质、生产的产品价格较高的农业方式;三是综合农业(Integrated agriculture),即施入的化学物质不超过作物所需、产品价格不比常规农业产品高的农业方式;四是生态农业(Ecological agriculture)。在德国,生态农业无法直接判断,而是指第一种或/和第二种农业方式,即有机农业或/和生物动态平衡农业。我国的情况则正好有些相反,定义过于宽泛,很多农业实践都和生态农业沾边,因而都被认为是生态农业。

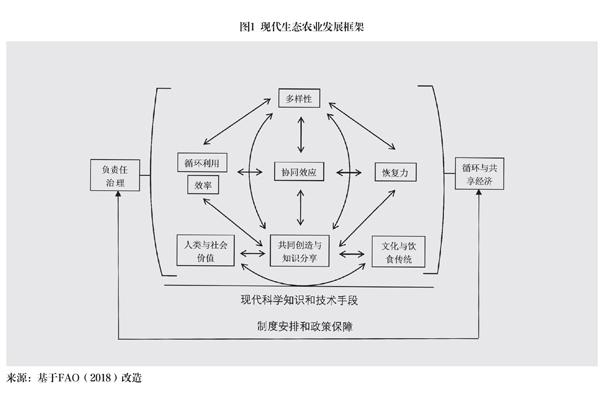

如何判断一项农业生产方式是否是生态农业?联合国粮农组织(FAO)为指导农业向可持续食物和农业体系转型而提出的生态农业十大要素有助于我们对此进行全方位地理解和判断。作为可持续粮食和农业共同愿景的组成部分,生态农业是全球应对不稳定气候的关键,它采用综合方法,同时将生态和社会的概念和原则应用于食品和农业系统的设计和管理,力求优化植物、动物、人类和环境之间的相互作用,同时考虑可持续和公平食品系统需要解决的社会问题。这十大要素包括五个偏重于自然科学属性的要素,即多样性、协同效应、效率、恢复力和循环利用;五个偏重于社会经济属性的要素,即共同创造和知识分享、人类和社会价值观、文化和食品传统、负责任治理以及循环和共享经济。十大要素相互联系、相互依存,共同促进生态农业的发展。这些要素与现代科学知识和技术结合,加上合理的制度设计和政策保障,为现代生态农业发展提供了框架(图1)。

从偏重自然科学属性的五大要素来看,多样性是生态农业转型的关键。生态农业的多样性可增强生态和社会经济的恢复力,创造新的市场机会,响应对生态友好型产品日益增长的需求;协同效应可增强食物系统的关键功能,支持生产和多种生态系统服务,从而提高资源利用效率和恢复能力。现代生态农业可通过提高资源利用效率,使用更少的外部资源生产更多产品。这需要设计和管理好多样性,以在不同系统组成部分之间产生协同效应。如中国农业中施用的氮肥转化为收获产品的比例不到40%,高达六成的氮肥被流失到环境中,造成了重大的环境问题。现代生态农业可通过设计利用那些丰富和免费的资源,如太阳辐射、大气碳和氮,改善自然资源的利用,提升农业系统的生物、社会经济和制度多样性,并在时间和空间上保持一致,以支持更高效率的发挥;提高恢复力是可持续粮食和农业系统的关键。多样化的生态农业系统更有弹性,更能使人们、社区和生态系统本身从极端天气事件的干扰中恢复,并更有效地抵抗病虫害的侵袭;更多的循环利用意味着农业生产、经济和环境的成本更低。通过模拟自然生态系统,生态农业利用生物过程推动生产系统内营养物质、生物量和水的循环,从而提高资源利用效率,减少浪费和污染。

从偏重社会经济属性的五大要素来看,共同創造和知识分享在发展和实施生态农业创新的过程中起着核心作用。通过共同创新,生态农业融合了传统和本土的知识、生产者和经营者的实践知识以及全球科学知识。知识的共同创新和分享将科学与生产者的传统知识、实践知识和地方知识相结合,通过增强其自主性和适应能力,使生产者和社区成为生态变革的关键推动者。生态农业强调人类和社会价值,如尊严、公平、包容和正义,所有这些都有助于提高可持续生计。通过支持健康、多样化和文化适宜的饮食,生态农业有助于食品安全和营养,同时保持生态系统的健康。农业和食品是人类遗产的核心组成部分。因此,文化和饮食传统在塑造人类行为中起着核心作用。生态农业以和谐的方式平衡传统和现代饮食习惯,促进健康的食品生产和消费,从而构建人与食物之间的健康关系。

需要不同层面负责任和有效的治理机制来支持生态系统向可持续粮食和农业系统的过渡。透明、负责任和包容性的治理机制有助于创造一个有利的环境以支持生产者按照生态农业的概念和做法改进其制度,以循环和共享的经济重新连接生产者和消费者提供创新的解决方案,确保社会包容和可持续发展。生态农业致力于通过一个循环和共享的经济来重新联系生产者和消费者,优先考虑当地市场,并通过创造良性循环来支持当地经济发展。基于当地需要、资源和能力的生态农业可创造更公平和可持续的市场。

现代生态农业发展的关键在于通过共同创造和知识分享,维持生态系统的生物多样性,促进生物之间协同效应的发挥。这三大核心要素得到保障,才能使生态系统的恢复力得以维持,资源得到循环利用,资源的利用效率得以提高,从而减少农业生产对环境造成的负外部性。这些要素之间是相互影响和互相强化的关系,有“一损俱损,一荣俱荣”的特点。生态农业的最终目的是要维持生态系统可持续生产健康安全食物、保障人类与社会价值,以及文化与饮食传统的能力。而要实现生态农业的最终目的,不仅需要现代的科学知识和技术手段,还需要合适的制度安排和政策支持作为保障。

国外生态农业发展的政策体系分析

“生态农业”一词于1930年代首次被苏联农学家Bensin使用,最初用来指运用生态方法研究作物。1965年,德国生态学和动物学家Tischler出版了很有可能是最早的题名为生态农业的著作(Noémie Schaller,2013)。此后,生态农业以不同路径逐渐在全球各国发展起来。在美国,生态农业始于针对农业污染所开展的调研,这导致了一个生态农业学科的产生——起初,作为一门生命科学;后来,作为一门交叉学科。学科的形成反过来促进了生态农业运动以及农村发展和环境保护,又最终促成了生态农业实践。巴西的生态农业发展始于促进农村发展和环境友好耕作的社会运动,这一运动促发了对于生态农业实践的研究。德国的生态农业一直以来就有很强的学科基础。而法国的生态农业主要指一系列的农业实践。

推动各国生态农业发展的因素多样,但其中制度和政策体系起着至关重要的作用。随着农产品产量日益递增,以及国际农产品市场日趋饱和、竞争加剧,世界各国纷纷制定并出台一系列促进生态农业发展的政策。不同的国家和地区存在资源禀赋状况,以及农产品生产与市场需求差异,因而在生态农业制度体系建设方面及其进程上各具特色。

美国生态农业发展的政策分析。尽管美国的建国历史不长,但农业发展迅速,农产品生产增长及其全球市场竞争力递增显著。然后,由于农业生产过度机械化和集约化,美国不仅农产品出现过剩,而且农田土壤退化等环境问题日益突出,土壤侵蚀严重,“沙尘暴”频发。为此,美国1930年代颁布了《农业调整法》和《土壤保护法》等法律法规,并实施了一系列配套的鼓励性补贴项目,以促进保护性耕作及休耕轮作等有利于生态环境保护的农业技术措施实施。尽管如此,农业水土资源恶化问题并没有得到根本遏制,因此,美国自1950年代开始实施更为严厉的农田永久休耕政策和补贴项目。随着经济的复苏,以及农产品市场需求递增,1970年代美国开始降低或取消显著生产的相关政策及项目,并通过《农业和消费者保护法》,停止了限制耕种计划。另外,也颁布了《环境政策法》《环境质量改善法》《联邦税污染控制法》和《联邦土地管理法》等一系列环保法规,进一步促进了农业生态环境的好转。

到1980年代,虽然水土流失问题得到了较好控制,但是,随着农业化学品的高强度集约化投入,以及作物生产对农产品质量和农业生态环境影响的研究日益深入,农产品质量安全和水资源污染问题日趋突出,引起了公众的广泛关注。为此,美国先后颁布了《农业安全法》等农业法规,并在农田生态保护项目的配套下,开展更大范围的轮作休耕、有害生物综合防控、最佳管理实践、农田生态拦截工程等生态农业技术措施推广应用。进入2000年,随着美元贬值和农产品市场需求持续下降,美国农业政策出现了新一轮调整,频频出台新《农业法案》,进一步促进了生态农业模式的应用。尤其是在2010年后,比如出台《2012年农业改革、食品和就业法案》,创建了基于景观生态的流域或区域保护计划,新法案在增加对农民的生态保护措施补贴激励之外,还开展了大量的自然资源和生态环境保护的监测体系及定量评价指标构建等工作,并强化创建农业安全网,保障农民的经济收入,促进农业安全生产和自然资源及生态环境的科学保护。

目前,美国在农产品安全、自然资源保护及农田生态建设等促进生态农业发展上,不仅形成了系统的政策体系,建立了科学的监测方法和定量评价体系,确定了生态红线和环境阈值,实施了一系列配套的补贴激励项目,而且制定了系统的生态环境保护教育法规或条例,强化环境教育,确保了农业可持续发展。保护储备项目、环境质量改进项目和保护强化项目等生态农业政策体系日益完善,同时还配套有系统化公众教育和农民培训提升法规,以提高整个社会及生产者的生态环境保护意识。

欧盟生态农业发展的政策分析。欧洲各国的生态农业发展政策主要基于欧盟共同框架下,各国结合自己的自然资源和生态环境及农业生产情况分别创建。与美国农业发展不同,欧洲在1960年代仍处于农产品供应不足的状况,于是在1962年,当时的欧洲委员会建立了共同农业政策(CAP: Common Agricultural Policy),当时共同框架主要是为了提高农产品生产,包括三大原则:市场合一(Market unity)、共同体优先(Community Preference)和财政统一(Financial Solidarity)。旧时的CAP显著提升了欧洲的农业生产能力,农产品产量迅速递增。

进入1970年后,尤其是1980年代欧洲农产品生产日益丰富,市场需求下降。与此同时,由于大量的化肥和农药等投入,农业生态环境破坏严重,农业生产导致的生产环境问题日益突出,农产品质量安全问题严重,自然资源消耗与日倶增。为此,1992年欧盟启动了以促进生态农业,保护生态环境的共同农业政策改革,尤其是到2003年,欧盟将交叉遵守机制引入共同农业政策之中。新的CAP体系主要包括交叉遵守机制(Cross-compliance)、绿色直接支付(Greening Payment)和农村发展方案(Rural Development Program)三项重点机制,以促进生态农业模式和农业绿色发展。在新政策体系下,欧盟分别于2000年颁布了《欧盟水框架性指令》,2002年《欧盟食品安全白皮书》,2008年颁布了《废弃物框架指令》,2005年确定了《农业最大残留限量》,2009年的《植物保护产品法规》《农药可持续使用指令》和《机械施药指令》等,并建立了完善的监测体系和定量的评价指标,颁布了生态环境教育相关的法规,大力推进了欧洲的生态农业发展和农田生态环境改善。

在欧盟CAP框架指导下,各国也结合自身的农业生产与自然资源和环境状况,出台了一系列法律法规,构建了适宜本国的生态农业发展和生态环境保护的政策体系。比如德国根据欧盟框架和本国土壤管理和生物多样性保护等方面的要求,颁布了《生态农业法》,并于1991年和1994年出台了种植业和养殖业的生态农业管理规定,还于2002年专门针对有机农业制定了严格的标准和规定,颁布了有机农业法案。瑞典也依据欧盟框架,并结合本国自然资源和生态环境特点,以及农业生产状况,颁布了《农业环境保护法》,制定了的农业生态环境质量指标体系,严格限定农药和化肥等农用化学品的投入量、方法、时间等指标。

日韩生态农业发展的政策分析。第二次世界大战结束后,日本和韩国的农业生产逐步得到发展。日本在1961年制定了《农业基本法》,通过土地改革和农业扶持等政策,大力提升农产品生产能力和水平。随着之后的工业快速复苏,以及农业生产快速增长,日本1970年代也开始出现了日益严重的空气和水土污染问题。但增产增效仍是农业生产的首要目标,生态环境问题并没有引起足够的重视。

到1980年后,欧盟和美国等西方国家关于农业生态和生态环境保护方面研究成果日益增多,政策体系的建设经验也逐步被日韩等国逐步接受。民众对农产质量安全和生态环境保护的意识也日益突出,1990年代日本学习西方国家的经验,于1992年形成了《新粮食、农业、农村政策的方向》的新政策。在此新政策的基础上,基于“农业的多功能性”理念,日本开始建立逐步完善的农业环境保护政策体系,发展类似生态农业的环境保全型农业模式。1992年制定了《特殊栽培农产品标识指导》,以减少农药和化肥等化学品投入,确保农产质量安全;1998年出台了《家畜粪尿排泄管理及利用法》,治理农业生产的水污染问题;1999年制定了《食品、农业、农村基本法》,其核心就是提升农业的多功能性,保障农产品质量安全,保护生态环境。

尤其是加入WTO后,以及应对气候变化和生物多样性保护等国际公约的压力下,为了确保国内农产品供应安全,日韩等国进一步加强了生态农业相关政策体系建设,并配套了一系列的支撑项目,以激励农会和农民积极应用环境保全型农业新模式。2005年开始实施《与环境相协调的农业生产活动规范》,2006年日本农林水产省还制定了《有机农业普及推广法》,并自2011年开始全面实施环境保全型的农业直接补贴政策,大力推进农会和农业新型经营主体(家庭农场)为主的补贴激励机制。

国际上,尤其是发达国家,在生态农业发展和农田生态环境保护上,政策体系建设日臻完善,为农产品质量安全和生态环境安全提供了有力支撑。首先,制定了与农产品生产的产前、产中、产后整个产业链关联的法律法规,在法律层面明确了农业生产的方向,形成了严格的生产技术标准和规范。其次,为真正推进生态农业相关的法律法规,配套实施了相关的行动项目,对实施生态农业的生产者进行资金或项目激励,对违反相关法律法规的,实施严厉的惩罚。再次,还建立了科学的农业技术监测方法和定量的评估指标体系,做到不仅有法可依,而且有律可循,确保执法必严。最后,在完善的发法律法规体系和配套项目基础上,发达国家还非常重视生态环境保护的知識普及和教育,提升整个社会公众对生态环境保护的意识,提高生产者和消费者的社会责任。

我国生态农业发展的政策基础

中国生态农业由农业生态经济专家叶谦吉(1982)于1980年代提出。中国的生态农业根植于“天人合一”“阴阳五行”和“相生相克”等朴素的生态伦理和基于这些伦理发展而成的以稻鱼共生和桑基鱼塘为代表的综合农业模式(李文华,2018)。经过近40年的实践和发展,中国的生态农业积累了丰富的经验,为中国的农业发展、农民致富和农村环境保护做出了巨大贡献。然而,中国生态农业有效应对农业面临的挑战,还存在一些问题,如理论未能有效指导实践,概念界定没有取得统一,从而导致一些误解;生态农业的发展缺乏坚实的技术支撑等(李文华,2018)。特别是缺乏强有力的法律制度。目前尚未能建立生态农业的基本法;已有的一些立法不够具体,因而操作性不强;生态农业的相关配套措施,如生态农业补偿制度不够健全。此外,生态环境保护的教育不足。

新中国成立后,农业生产逐步复苏,并于1980年代进入一个快速增长阶段,基本保障了全国的粮食安全。但同国外发达国家类似,中国农业生产的生态环境问题也日益凸现,农产品质量安全问题也日趋堪忧。尤其是2000年代加入WTO后,以及全球可持续发展目标、应对气候变化和生物多样性保护等国际承诺下,我国农业生态转型和生态环境保护的呼声与日俱增,促进农业生态转型的政策体系构建日显紧迫。

我国历来非常重视生态农业政策体系的建设。新中国成立不久,在全国性的生态环境保护法律法规方面,在1973年我国就通过《关于保护和改善环境的若干规定》这一法律文件,并于1979年颁布了《中华人民共和国环境保护法(试行)》,提出经发发展必须兼顾生态环境保护。到1990年代和本世纪初,随着工业化和城市化进程的加速,自然资源破坏和生态环境问题日益严重,国家先后出台了《大气污染防治法》《水污染防治法》和《土污染防治法》等一系列与发展生态农业、保护农田生态环境相关的法律法规。尤其是步入新世纪后,我国将“生态文明建设”纳入了基本国策,将绿色发展列为国家战略方向,启动了诸如《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划》等一系列重大行动,为生态农业发展提供了强力的政策保障。

改革开放之后,我国农产品产量和生产水平日益递增,农业生产目标从“高产”转向为“高产、优质、高效”,并于2005年进一步调整为“高产、优质、高效、生态、安全”新目标。2015年对农业生产提出了新要求,必须符合“产出高效、产品安全、资源节约、环境友好”的绿色发展目标。为了实现农业生态转型和绿色发展,我国也出台了一系列生态农业发展的政策,启动了配套的行动项目和计划,制定了无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志的“三品一标”标准规范,形成农药、化肥、产地环境等国家、地方和行业标准,确保农产品质量安全和环境健康。2006年出台了《农产品产地安全管理办法》,2012年制定了《农产品质量安全监测管理办法》,明确了农产品生产安全和产地环境保护等标准。2011年出台了《中国生物多样性保护战略与行动计划(2011~2030年)》,强调农业基因资源保护和农田生态环境保护的重要意义,制定了包括农业生物多样性保护在内的行动计划。2016年,农业部发布了《重点流域农业面源污染综合治理示范工程建设规划(2016~2020年)》,提出了“一控、二减、三基本”的农业面源污染防治目标。

在生态农业相关的法律法规建设同时,我国也开展了相关激励机制建设,并启动了系列配套项目和计划。2016年,国务院印发了《关于健全生态保护补偿机制的意见》,并于2017年印发了《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》,为我国农业生态转型和绿色发展指明了方向。随后国家相关部委和省市也纷纷出台了系列政策,2018年农业农村部关于印发《农业绿色发展技术导则(2018~2030年)》,2019年农业农村部等七部委印发《国家农业可持续发展试验示范区建设方案》,同年农业农村部制定了《2019年农业农村绿色发展工作要点》。与上述政策配套,2016年启动了“农药化肥双减计划”和“农业废弃物综合利用”等重大行动计划,并出台了《探索实行耕地轮作休耕制度试点方案》,以通过发展生态农业,提高资源利用效率,保护生态环境。

促进我国现代生态农业发展的政策思路

2018年4月3日,时任联合国粮农组织总干事的Jose Graziano da Silva在第二届国际生态农业会议开幕式上致辞,呼吁建立更健康、更可持续的粮食系统,并表示生态农业能够促进这种转型,改善全球粮食生产(凌薇,2018)。在过去的几十年里,中国政府作出了巨大努力,不遗余力地推动生态农业在中国的实践。虽然取得了令人瞩目的成绩,但中国的农业、农村和农民将依然面临资源短缺、环境恶化和食物不安全的困境,目前和不久的将来,农业面临的挑战将更加严峻。因此,需要将过去“头疼医头、脚痛医脚”,即零星出台单个具体生态农业措施的方式纳入到一个更加系统有效的框架中,这个框架的有效实施依然需要以学科的发展为驱动力,通过民众的广泛参与来推动生态农业的大面积实践,促进现代生态农业的发展。

现代生态农业应包含全球认可的生态农业(Agroecology)的三种含义:一门学科、一类农业生产方式和一项社会运动。这与生态农业在德国、法国和巴西等国的发展路径相一致。貌似路径不同,其实殊途同归。现代生态农业的发展有赖于Agroecology三种含义的互相强化,即以作为学科的农业生态学来指导作为生产方式的生态农业实践,并推动全民参与到生产和消费生态产品的社会运动中来;反之亦然,即以社会运动推动生态农业实践,以超前的实践倒逼生态学科的发展;其他的反向关系和逻辑也依然成立。而这三者之间的良性互动需要合理的制度设计和政策安排作为保障:生态农业相关法律法规的制定、辅助政策和配套项目的实施以及生态环境教育和社区支持农业(CSA, Community Support Agriculture)等民眾运动的开展是促进中国现代生态农业健康发展的三驾马车。

借鉴国际生态农业发展的政策经验和我国生态农业发展的政策基础,基于对现代生态农业概念和内涵的全面理解,在以上政策框架下,本文试图提出较为具体的政策建议:

(1)强化生态法律政策体系及其实施部门的系统协调。完善法律法规体系,法律法规、标准规范等之间的衔接与协调及系统性问题,并加强制度体系的系统化,加强部门协调、执法机构协调、理顺部门关系和职能。(2)强化与法律法规配套实施的行动项目与计划。启动相应的行动和项目计划,提供资金扶持,切实落实相关行动。(3)加快基于生态补偿的生态农业激励机制建设。建立农产品的优质优价政策,在农产品产前、产中和产后的整个产业链中,纳入农业生产的正、负外部性,构建负责任的价值链,使生态产品价值得以体现。(4)加强监测方法和定量考核评价指标体系建设。将农产品质量、生态安全、环境健康、生物等指标定量化,需要加强科研支持,获得科学的监测方法与考核评价指标。(5)加强生态环境保护教育的相关法规建设。强化生态环境保护教育,提高农业生产者和社会公众对生态环境保护的重视、对生态农业的认知。

(本文系科技部“稻作区土壤培肥与丰产增效耕作技术”项目“复合种养田培肥与丰产增效耕作模式”课题的阶段性成果,项目批准号:2016YFD0300905)

参考文献

叶谦吉,1982,《生态农业》,《农业经济问题》,第11期。

李文华,2018,《中国生态农业的回顾与展望》,《农学学报》,第8期。

刘健哲,2001,《经济发展过程中农业与农村功能的调适》,《台湾农业探索》,第4期。

林文雄、陈婷,2019,《中国农业的生态化转型与发展生态农业新视野》,《中国生态农业学报》(中英文),第2期。

凌薇,2018,《法国生态农业的发展启示》,《农经》,第6期。

骆世明,2018,《中国生态农业制度的构建》,《中国生态农业学报》,第5期。

路明,2002,《现代生态农业》,北京:中国农业出版社。

速水佑次郎、神门善久,2003,《农业经济论》,沈金虎等译,北京:中国农业出版社。

Noémie Schaller, 2013, "Agro-ecology: different definitions, common principles", Analysis, Center for studies and strategic foresight, No. 59, July.

責 编∕赵鑫洋