智能灌区信息化解决方案

崔静

(北京慧图科技股份有限公司,北京100000)

0 引言

传统的灌溉方式存在很多弊端,诸如浪费人力、水资源浪费等。灌区开发和利用水资源,直接服务于农业,因而灌区的发展对于提升我国农业发展水平意义重大。智能灌区的信息化建设旨在解决现代农业生产灌溉的相关问题。

1 灌区与现代化灌区

1.1 灌区

灌区由灌溉水源工程、灌溉排水渠、沟及控制建筑物和量测水设施系统及灌溉农田组成[1],是一个由人类调控活动(如工程建设、作物种植)和自然本身(如自然资源供给、作物生长等)组成的半人工的生态系统,它的经营和管理直接服务于农业、农村和农民,具有很强的社会性。灌区一般由灌区管理局、灌区管理处管理,少数由农民用水协会管理。

新中国成立70年来,我国灌区建设与管理取得了举世瞩目的成就,农田灌溉面积由1949年的1 593万hm2发展到2016年的6 714万hm2,位列世界第一,保障了我国粮食安全供给和社会经济发展。灌区的建设和发展为解决我国粮食安全和农业农村社会经济发展发挥了巨大的作用。但是也还存在许多问题,我国灌区的管理水平和信息化、自动化、智能化程度与发达国家有较大的差距[1]。

1.2 传统灌区运行管理问题分析

灌区是一个综合性工程,从工程分类上包括渠首工程、灌溉排水渠道、渠系建筑物以及各类附属建筑和设备等。灌区调配、利用水资源的工作,基于灌区工程的运行和管理,同时还有赖于灌溉制度体系以及配水模式的建立。传统灌区的运行管理,在这些方面,还存在一些问题亟待解决。

(1)工程系统性差,运行管理耗时耗力。由于一些灌区的工程设计、施工较早,在设计之初未考虑自动化智能化的运行,无自动化设备辅助工程管理。测控工作主要靠人工完成,运行人员劳动强度大,效率较低,准确度较难保证。缺乏数据采集、传输、存储、应用决策和灌区水利信息服务系统。

(2)工程无法保证长效运维,已建项目留存难。由于工程运行管理耗时耗力,导致运营维护水平受限,工程设施功能性降低、留存率降低,阻碍了现代化灌区的发展。

(3)智能化灌溉管理制度体系不健全。一些传统灌区没有认识到信息化发展趋势,灌区的建设不具备运用信息化技术的基础,严重制约了智能化灌区的推进。

(4)传统配水模式造成严重的面源污染。一些传统灌区的灌溉方式,还采用渠系引水,大田漫灌的方式,在水量分配上,人工配水的准确率较低。灌溉后的田间退水进入河湖,农药、化肥等随之进入,造成水资源的面源污染。

1.3 现代化灌区发展目标

解决传统灌区现状问题,使其迈向现代化灌区,并非一蹴而就,而是一个逐步发展,逐步融入新技术、新理念,逐步实现的过程。

现代化灌区的发展目标,是建成与社会经济发展相适应的防灾抗灾有力、灌排设施完备、工程运行可靠、灌溉服务高效、生态环境健康的灌区,具有较高的农业综合生产能力与生产效率,满足农业现代化与国家现代化进程对灌区发展的要求[2]。

1.4 现代化灌区的建设内容及标准

韩振中等在2013年提出了大型灌区现代化建设内容与标准,包括(1)安全保障、(2)灌溉排水、(3)管理与服务、(4)效率与效益、(5)生态环境 5个方面。此项建设标准是当前国内唯一对大型灌区建设现代化生态灌区提出的建设标准。在对工程的设计、运行以及制度的要求外,在管理与服务方面,该标准明确提出:管理能力满足现代化管理要求。采用3S技术、互联网技术进行灌区管理,灌区工程管理与用水管理实现信息化;具有灌溉管理决策支持系统,能够根据气象变化、作物需水等情况,进行灌溉预报和供水调度;实施灌溉用水“总量控制、定额管理”[2]。

灌区的信息化是现代化灌区的核心建设内容,随着科技的持续进步,灌区信息化将不断助推现代化灌区的发展。要充分发挥灌区的效益,在大力加强续建配套和节水改造的同时,必须大力加强灌区信息化建设,用信息化改造传统的灌区管理方式,通过信息化和灌区管理的深度融合,全面提高灌区的管理水平,实现灌区管理现代化。

2 灌区信息化解决的问题

灌区信息化,借由信息采集、目标控制、信息传输、辅助决策的全面系统,为灌区的管理提供了一种高效的管理手段。

2.1 灌区信息主要内容

图1 灌区信息化内容

灌区的信息化涵盖了水资源、水工程、水监控、水环境、水平台和水管理几个方面(图1)。在水资源方面,水源联合调度工程的信息化,助力水资源的合理配置;水工程方面,农田灌排工程的信息化,实现灌溉的高效节水;水监控方面,智能化监控工程实现工程的自动监控;水环境方面,水生态工程的信息化,助推生态环境优美;水平台方面,全关于调度决策水脑,实现辅助决策的智能高效;水管理方面,信息化的管理辅助灌区管理机制体制改革,技术手段保证机制灵活可行,帮助改革成果落实。从以上几个方面,信息化辅助灌区管理“配水、节水、控水、亲水、慧水、管水”。信息化建设推动灌区管理方面实现工作数字化、(管理)要素全面化、数据规范化、服务市场化。

2.2 灌区信息化重点环节

(1)精确计量。精确计量是灌区信息化的基础,如明渠分水口水量、机井水量、灌溉首部水量等。

(2)稳定控制。对灌区闸门、泵站等设备进行稳定的远程控制。

(3)自动化调度。基于精准量水和稳定控制实现全渠道自动化控制调度,大幅解放人力。

(4)智能供水。根据田间墒情气象作物等条件判断是否需水,实现从需到供的全流程智能供水。

2.3 现代化灌区建成后预期成效

现代化灌区的发展,将达到“促节水、便农户、助高产”的成效。用科技手段,服务农业的节水增收。对渠系、机井、灌溉水量的精准计量,推动水价改革,落实水资源管理的三条红线。借助自动化滴灌系统,实现水肥一体化灌溉,为农户提供便利的灌溉管理,助力高产增收。灌区信息化的建设,可促进水资源的合理调配,落实节水农业的要求。

3 灌区信息化的实现

3.1 总体结构

灌区信息化的总体结构分为基础设施层、支撑层、应用层以及交互层,在安全保障体系、标准规范体系的规范下,共同组成了灌区信息化的主要建设内容,实现了监测、计量、控制的基础设施全覆盖,以及应用管理全覆盖(图2)。

图2 灌区总体结构

基础设施,包括前端设备和网络通信体系。前端设备涵盖用以采集水量、土壤墒情、视频信息和气象信息的前端信息采集系统以及闸门、泵站的前端控制系统。网络通信体系则涵盖公网以及各类自检的网络通信系统。

支撑层,包括业务支撑平台和数据中心。业务支撑平台为各类业务应用提供统一的支撑资源;数据中心依托各地的水利云,或灌溉管理单位的已有数据基础,集成共享各类相关数据,构建用于灌区信息化的数据中心。

应用体系,涵盖区实时监控、灌溉管理、工程管理、泵站管理、水费计收、智能调度、物资管理、安全生产、水权交易等多类业务,并在应用中纳入相关专业模型,如入水量调度模型以及田间农作物需水模型等用以支撑业务应用。

在用户交互层面,面向水利主管部门、灌区主管部门、业务管理用户以及广大社会公众,提供灌区公众门户、业务门户,并提供APP、微信服务、小程序等多类型的移动终端应用。

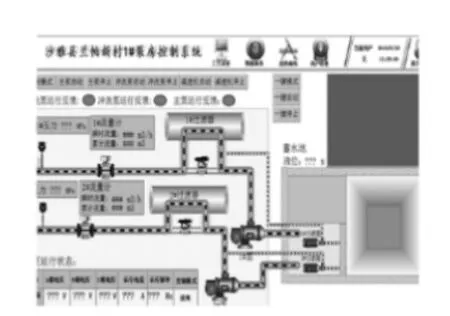

3.2 监测、计量、控制的基础设施全覆盖

针对渠系、泵站、机电井和滴灌系统,分别开展闸门测控系统、自动化量测水措施、泵站自动化控制、机井测流计量、机井水电双控、滴灌首部水量计量、田间节水灌溉控制、水肥一体化控制和农情墒情物联网监测(图 3、图 4、图 5、图 6)。

图3 渠系

图4 泵站

图5 机电井

图6 滴灌系统

3.3 应用管理全覆盖

实现灌区实时监控、灌溉管理、工程管理、泵站管理、水费计收、智能调度、物资管理、安全生产、水权交易9个业务应用子系统以及灌区1张图和移动应用。