清代皇子教育对经筵的影响

许 静

皇子教育制度与经筵制度,都于清初即建立,但随着时间的推移,两项制度呈现出了不平衡的发展趋势:皇子教育制度日趋完备,经筵制度则逐渐仪式化。

皇子教育的不断完善、发展,加之皇帝以成年即位,不再依赖经筵制度获取知识,导致经筵制度的衰落。

两种制度的确立与不平衡的发展

清代的皇子教育发端于皇太极时期。天聪三年(一六二九年)八月,皇太极力图振兴文治,下令诸贝勒府以下及满汉蒙古各家所有生员参加考试,并奖励其中文艺明通者。他极力推崇「以武功勘祸乱,以文教佐太平」的治国理念。(《清太宗实录》卷五「天聪三年八月乙亥条」)天聪五年闰十一月,皇太极下令禁止诸贝勒大臣溺爱子孙,规定凡子弟十五岁以下、八岁以上者,俱令读书。如有不愿教子读书者,自行启奏,作为惩罚,今后将禁止他们披甲出征。这应当是清代较早提出以儒家伦理教育子弟的记录。皇太极之所以坚定地开展宗室子弟的教育,是因为他看到「习于学问」在激烈的军事斗争中起到的关键作用。他将永平、遵化等城失守归因于守城贝勒「未尝学问,不明义理」,认为大凌河之战中,明朝官兵在绝境中仍坚守,为朝廷尽忠,是「读书明道理」的缘故。(《清太宗实录》卷十「天聪五年闰十一月庚子」)

不久,要求皇帝开经筵、重典学的提议在大臣之中出现了。天聪六年,汉官王文奎等人提出将四书、《孝经》中的章句翻译成满文,每日向皇太极进讲,从而使其能「听政之暇,观览默会,日知越积,身体力行,作之不止,乃成君子」。(《天聪朝臣工奏议》,《清入关前史料选辑》第二辑,中国人民大学出版社,一九八九年)这应当是清代最早提出开经筵的记载。

皇太极认识到儒家文化的重要作用,从而产生了以儒家文化教育皇子及宗室子弟的想法,而王文奎此时提出用儒家经典来启迪君心、培养君德。至此,儒家文化在统治阶层的教育中占据了主导的位置,清代皇子教育与经筵几乎同一时期被提出,并走向制度化。

进一步探究却发现,在清代,皇子教育与经筵这两种制度呈现出了不同的发展趋势:清代皇子教育制度的发展是一个逐渐完备的过程,即使在清末国势衰败的情形下,皇子教育依旧是政务中的重点并被有效实施;经筵制度则恰恰相反,在顺治时期得以确立,康熙朝前期达到鼎盛,康熙朝中期以后即开始衰落,之后便成为只具有象征意义的典礼。

清代经筵制度的衰落有多方面的原因。其中,皇权的高度集中与经筵制度本身具有的抑制皇权的因素之间产生的矛盾,是经筵制度衰亡的根本原因。除此之外,皇子教育对经筵的发展也有很大的影响。大体上来说,在皇子教育不完善的情况下,经筵制度普遍受到关注并得到了有效的实施;随着皇子教育逐渐完备,经筵制度具有的教育功能大大减弱,最终流于形式,到了清朝晚期,皇子教育模式甚至完全替代了经筵。

清前期:皇子教育的阙失与经筵制度的迅速发展

草创阶段的皇子教育

皇太极虽已意识到儒家文化的重要作用,但这一时期的军事战争和内部各派的权力斗争都在激烈的进行,巩固新政权才是当务之急。因此,皇子教育制度仅仅处于草创阶段。皇太极死后,五岁的福临被拥立为帝,多尔衮摄政。福临幼年即位,在复杂的内外斗争中长大,并没有获得系统教育的机会。

康熙皇帝即位时情况亦然。康熙皇帝即位时不满七岁,加之顺治皇帝在皇子教育问题上并无更有效的实践,使得康熙皇帝在皇子时代缺乏系统的学习。康熙皇帝晚年回忆他皇子时代所受到的教育主要来自于孝庄文皇太后:「奉圣祖母慈训,凡饮食、动履、言语皆有矩度。虽平居独处,亦教以无敢越秩,少不然,即加督过,赖是以克有成。」(《庭训格言》,中国对外翻译出版公司,二〇〇一年)清前期的皇子教育并没有得到充分的关注。

经筵制度的蓬勃发展

在这种情况下,开经筵势必成为朝中满汉大臣所关注的焦点。顺治皇帝即位后,就不断有大臣纷纷上书请开经筵。康熙朝亦如此。顺治十八年(一六六一年),康熙皇帝刚刚即位尚未改元之际,就有大臣迫不及待地要求开经筵,之后陆续有满汉大臣提议,其中最有影响的是熊赐履。康熙六年(一六六七年)六月,熊赐履上《应诏万言疏》,其中提出择选儒臣侍皇帝左右以备顾问,「启沃宸衷,涵养圣德」,尤其强调研习《大学衍义》,「《大学衍义》尤为切要下手之书,其中体用包举,本末贯通,法戒靡遗,洪纤毕具,诚千圣之心传,百王之治统,而万世君师天下者之律令格例也」。(《清圣祖实录》卷二七「康熙七年九月癸丑」)

阅读链接

顺治年间大臣上书请开经筵

◎ 从古帝王无不懋修君德,首重经筵。今皇上睿资凝命,正宜及时典学,请择端雅儒臣,日译进《大学衍义》及《尚书》典谟数条。更宜尊旧典,遣祀阙里,示天下所宗。

—户部给事中郝杰奏疏。《清世祖实录》卷九,顺治元年十月甲申条顺治元年十月

◎ 圣学之宜早讲也。皇上天亶聪明,无待学。正惟天亶聪明,最易学。今天气和煦,时候清闲,经筵虽未遽开,请于视朝之暇,集满汉端方博雅大臣,取往古治乱兴亡之迹,进讲数条,以资启沃。则知为君之难,为首出开创之君尤难,而万年有道之长肇基于此矣。

—《顺治二年山西道监察御史廖攀龙奏》,《皇清奏议》卷一,《续修四库全书》“史部”,上海古籍出版社,二〇〇二年五月

顺治、康熙初年满汉大臣对开经筵的请求,一方面是清初汉族大臣对于满族皇帝接受汉族儒家文化的一种迫切心理的反映,另一方面,朝中大臣认为皇帝幼年即位、教育阙失,亟待依靠经筵进讲来弥补不足。

对于大臣如此迫切的请求,顺治、康熙两位皇帝都有积极的应对。

顺治皇帝亲政后,也逐渐意识到了儒家文化对于佐治理的重要意义,他最终也不得不感叹儒家文化的魅力之所在:「天德王道,备载于书,真万世不易之理也。」(《清世祖实录》卷七二「顺治十年二月壬戌」)顺治十二年(一六五五年)正月,顺治皇帝作《资政要览》,并亲自作序,他在序言中十分推崇儒家经典。顺治十四年九月,清代首次经筵在保和殿举行。此后,直至顺治皇帝去世,经筵都能做到如期举行(分别在顺治十五年的二月、八月,十六年的三月、八月,十七年的三月举行)。

康熙皇帝则更加重视经筵制度。康熙九年(一六七〇年)十一月,经礼部议定,经筵参照顺治十四年例,每年分春、秋两次举行,定于次年二月十七日午时首开。从康熙十年开始,直至康熙二十五年(一六八六年)的十五年间,经筵制度进入了鼎盛期。康熙皇帝勤勉好学,对开经筵呈现出了极大的热情。

康熙皇帝对日讲也十分重视,他于康熙十二年下令:此后寒暑不必辍讲,将日讲变成了他日常的功课,甚至出行、战事期间亦不间断。康熙二十四年四月,翰林院官员因昼夜撰写讲章仍赶不上康熙皇帝的进度,便奏请稍缓进讲,让他们有足够的时间进呈讲章。得旨:「仍着按日进讲,其讲章尔等撰拟后节次进呈。」(《清圣祖实录》卷一二〇「康熙二十四年四月丁未」)康熙皇帝治学勤奋由此可见。

这一时期的经筵讲求实效、重视实际内容。康熙皇帝多次表示反对经筵官空谈:「朕平日读书穷理,总是要讲求治道,见诸实行,不徒空谈耳。」(《清圣祖实录》卷四三「康熙十二年八月癸亥」)

阅读链接

康熙皇帝议定的太子会讲礼仪与太子日讲礼

◎ 每岁二月、八月,驾御经筵后,钦天监择吉具题,皇太子行会讲礼。是日,皇太子恭诣传心殿抵告礼成,升主敬殿座。各大臣官员,排班序立,行二跪六叩礼,退,立原班。满、汉讲官诣讲案前,一跪三叩,以次进讲。先四子书,后五经。讲毕,同大臣官员等出殿外丹挥下序立,仍行二跪六叩。礼毕,各退。讲章由詹事府先期送进。讲官满、汉各二人。

◎ ……日以讲官满一人、汉二人轮直进讲。正本先期送进,副本由司经局正字誊写,讲官恭奉进讲。每日早,讲官进至内左门外坐,赐茶。候内监出,引至毓庆官惇本殿,行一跪三叩礼,进至讲案前。皇太子先讲本日书毕,满、汉讲官,以次进讲。先讲四子书,后讲五经,讲毕各退。日讲之期,新岁开印后,请旨开讲。退躬祭坛庙与三大节庆贺日停讲、忌辰停讲外,虽寒暑斋戒日期及封印后均不停讲。至岁暮袷祭斋戒日姑暂停。

—乾隆朝《大清会典则例》卷一五三,文渊阁四库全书

康熙中期:皇子教育的发展与经筵制度的转折

康熙皇帝对皇子教育的重视

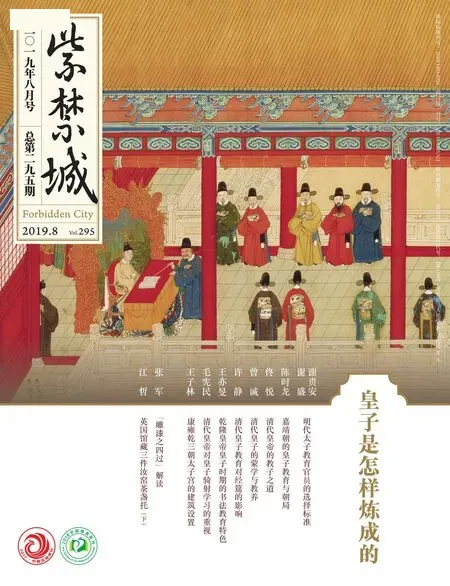

康熙皇帝一生在皇子教育,尤其是对太子的教育上倾尽心血。他一直强调皇子教育的重要性,深信「豫教储贰为国家根本」。康熙二十五年,十岁的皇太子允礽已经到了出阁读书的年龄了,康熙皇帝便下令议定「太子会讲礼仪」,基本上是照搬经筵仪式。同年,康熙皇帝命翰林院官任太子日讲官,并规定了「太子日讲礼」,其与皇帝日讲礼基本相同。

康熙皇帝同时加紧了对诸皇子的教育,《康熙起居注》记载:「天潢衍庆,圣子众多,上以成就德器,皆在自幼豫教,四、五岁即令读书,教以彝常。是以诸皇子自五、六岁,动止进退应对,皆合法度,俨若成人。」(《康熙朝起居注》第二册,中华书局,一九八四年,第一二九四页)正是在康熙朝,皇子教育逐渐正规化、制度化。康熙皇帝挑选了当时著名的儒学大臣如张英、李光地、熊赐履、汤斌、徐元梦等作为诸皇子的老师,他们教授的内容有儒家经典、历史典籍等。

阅读链接

康熙皇帝以自己读书的标准来要求诸皇子

◎ 朕幼年读书,必以一百二十遍为率,盖不如此,则义理不能淹贯,故教太子及诸皇子读书皆是如此。顾八代曾言其太多,谓只须数十遍便足,朕殊不以为然。

—《康熙朝起居注》第二册,中华书局,一九八四年,第一六四四~一六四五页

康熙皇帝对皇子读书要求十分严格,汤斌曾因天气暑热,「恐皇太子睿体劳苦」,提出「皇上教皇太子过严」。康熙皇帝这样答复道:「皇太子每日读书皆是如此,虽寒暑无间,并不以为劳苦。若勉强为之,则不能如此暇豫。尔等亲见,可能有一毫勉强乎?」 康熙二十六年(一六八七年)六月初十日,康熙皇帝在汤斌、耿介等大臣面前,对诸皇子的功课进行了一次考核,地点在畅春园无逸斋。考核过程如下:

当天早晨,皇太子在无逸斋读书,师傅达哈塔、汤斌、耿介侍读,起居注官德格勒、彭孙僪亦在场。皇太子诵读《礼记》、《经义》数篇,并写了数百字楷书。

不久,康熙皇帝亲临书斋,询问起居注官皇太子读书情形。少顷,康熙皇帝回宫,命皇太子赐饭诸臣。

之后,康熙皇帝带领皇太子(胤礽)、皇长子(胤禔)、皇三子(胤祉)、皇四子(胤禛)、皇五子(胤祺)、皇七子(胤祐)、皇八子(胤禩)一同来到无逸斋,命尹泰、德格勒传谕:「朕宫中从无不读书之子,今诸皇子虽非大有学问之人,所教然已俱能读书。朕非好名之主,故向来太子及诸皇子读书之处未尝有意使人知之,所以外廷容有未晓然者。今特诏诸皇子至前讲诵,汝等试观之。」

康熙皇帝随即取下十余本经书授予汤斌,让他「信手拈出,令诸皇子诵读」。汤斌随揭经书,皇三子、皇四子、皇七子、皇八子依次进前,各读数篇,纯熟舒徐,声音朗朗。康熙皇帝又命皇长子讲「格物致知」一节,皇三子讲《论语》「乡党」首章,皆逐字疏解又能融贯大义。而一向在宫中被皇太后亲自抚养、不谙汉文的皇五子也不逊色,他虽不曾读汉书,但对满文却是精通,康熙皇帝命他当场诵读满文,读的「段落清楚,句句明亮」。(《康熙朝起居注》第二册,中华书局,一九八四年,第一六四四~一六四五页)

阅读链接

康熙皇帝谕翰林院学士张英等人停止日讲

◎ 尔等每日将讲章捧至乾清门预备,诣讲筵行礼进讲,为时良久,妨朕披阅功,着暂停止。《春秋》、《礼记》,朕在内每日讲阅。其《诗经》、《通鉴》讲章,俱交与张英,令其赍至内廷。

——《清圣祖实录》卷一二六“康熙二十五年闰四月己未”

当时,皇长子十六岁,皇太子十一岁,皇三子十一岁,皇四子十岁,皇五子九岁,皇七子八岁,皇八子七岁,诸皇子的表现无疑是很出色的。但康熙皇帝绝不夸赞,也不允许别人称赞,「诸皇子在宫中从无人敢赞好者,若有人赞好,朕即非之」。

经筵日讲日渐冷落

康熙皇帝将精力投入到皇子教育问题上,将经筵日讲的模式运用到对太子的教育当中,这势必会减少他对经筵的关注。在制定太子会讲、日讲礼仪的同时(即从康熙二十五年开始),康熙皇帝下令停止日讲。而且,从这一年开始,开经筵的次数减少,已经不能保证每年春秋两次,甚至不能保证每年都开。

皇子教育耗费了康熙皇帝很多精力,这固然是经筵出现转折的一个重要的原因。另一方面,康熙中期以后,康熙皇帝在学问、为政等各方面都十分出色,这时他已不是特别依赖经筵来获取知识,这也是其对经筵态度转变的一个重要原因。这种现象在雍正、乾隆朝直至咸丰朝都存在,也可以说,从雍正朝开始,成年即位的皇帝在皇子时期已接受了良好的教育,他们即位后就不太依靠经筵来学习儒家传统文化与治国理念,导致经筵逐渐仪式化,成为清代皇帝尊崇儒家文化的一个标志。

雍正朝之后:皇子教育的完备与经筵制度的衰落

一如既往地重视皇子教育

雍正皇帝即位时已四十五岁,不仅掌握儒家经典、史书、满蒙文字,在政治上也已是久经锻炼,积累了丰富的经验。而乾隆皇帝在皇子时期更是受到良好的教育——六岁就学,先后受业于福敏、朱轼、蔡世远等人(皆为当时著名的学者),熟读儒家经典和史籍。乾隆皇帝十二岁时被引见到康熙皇帝前,此后深得祖父喜爱,被带到宫中抚养。因此,少年弘历在祖父那里接受了良好的教导。康熙皇帝不仅教弘历典籍章句,还令其陪他批阅章奏,甚至引见官员时弘历也随侍左右。所以,无论在学业上还是在治国理念方面,弘历都打下了坚实的基础。

乾隆皇帝即位后,一如既往地重视对诸皇子的教育。在为颙琰选择师傅时,时任上书房总师傅的刘统勋推荐了翁方纲、纪昀、朱珪三人为备选,最终乾隆皇帝选择了朱珪,理由是「如翁某、纪某者,文士也,不足与数。朱珪不惟文好,品亦端方」。(昭梿《啸亭杂录续录》卷四,中华书局,一九八〇年)诸多师傅之中,朱珪最受颙琰敬重,他博学广识,不仅教授以丰富的知识,在品德与行为方面,都以自己的风范影响着颙琰。朱珪曾讲「勤学者有余,怠者不足,有余可味也」,颙琰牢记师傅的教诲,对其一直心怀感激,把自己的书房名之为「味馀书室」,并著《味馀书室记》。朱珪在《味馀书室全集》的跋语中称赞颙琰「好学敏求,诵读则过目不忘,勤孜则昕夕不怠」。(《味馀书室全集》序、跋,海南出版社,二〇〇〇年)

阅读链接

乾隆皇帝对皇太子的师傅提出教学要求

◎ 皇子年齿虽幼,然陶淑涵养之功,必自幼龄始,卿等可殚心教导之。倘不率教,卿等不妨过于严厉。从来设教之道,严有益而宽多损,将来皇子长成,自知之也。

——陈康祺《郎潜纪闻二笔》卷六“皇子典学之礼”,中华书局,一九八四年,第四二页

嘉庆皇帝即位后,选择秦承业、汪廷珍、万承风、汤金钊等人任诸皇子的师傅,对皇子们要求十分严格,即使皇子已经成年,仍时时督促。

阅读链接

嘉庆二十二年(一八一七年)嘉庆皇帝谕皇子教育

◎ 近日上书房四阿哥均系按日授经,二阿哥(旻宁,时三十五岁)三阿哥(绵恺,时二十二岁)不立课程,二阿哥尚间日撰作诗文,三阿哥则经年累月诗文俱置不作。……阿哥等日在书房并无他事,又无旗务管理,若仅由卯入申出,不肯留心学问,岂不竟成佚旷……后二阿哥、三阿哥每日俱应作诗,间三五日必作文一篇,不可间断,使业精于勤,勿荒于嬉,以收逊志时敏之效。着将此旨钞录一通,交上书房存记,必皇子皇孙等触目傲心,永远钦奉。

——刘锦藻《清朝续文献通考》卷九四“学校考一”

道光皇帝即位后,命令皇四子奕詝六岁入学,选择杜受田为老师。道光十七年(一八三七年)令翁心存(翁同龢之父)入直上书房,教授皇六子奕䜣读书。虽然后来鸦片战争爆发,清朝国运衰退,但都没有影响皇子教育的实施。道光二十九年(一八四九年),道光皇帝任命祁隽藻、杜受田教皇四子读书,又命翁心存入直教授皇八子(奕詥)读书。(《清史稿》卷一九「本纪十九·宣宗本纪三」)之后的咸丰朝虽仅有十一年,且充满了内忧外患,咸丰皇帝还是早早地安排好了皇子师傅的人选——彭蕴章、祁隽藻、徐桐、翁心存都曾任职于上书房。

可以说自雍正朝之后,规范有效的皇子教育制度使每位皇位继承人在即位之前都接受了全面、良好的教育。加之这一时期每位皇帝都是成年后即位,具备了一定程度的政治经验,故而其即位后并不再需要儒臣的御前讲席,而需要的是依靠经筵这种形式来体现文治政策。于是,这一时期的经筵制度逐渐趋向仪式化,成为了清代「崇儒重道」政策的标志。

仪式化的经筵制度

雍正一朝十三年,共举行了十三次经筵。也正是从雍正朝开始,经筵制度开始仪式化,基本成为了统治者政治文化政策的外在表现形式。

雍正三年(一七二七年)八月的经筵大典已经呈现出了内容空洞、形式化的特点。此次经筵上,基本上是讲官讲四书毕,雍正皇帝发议论,讲官赞皇帝;讲官讲五经毕,雍正皇帝再发议论,讲官再赞皇帝;最后,诸经筵讲官赞雍正皇帝曰:「圣学高深,洞悉天人一理之源。是以开示精切,发前儒之所未发。臣等今得与闻,诚不胜欣幸之至。」之后,经筵结束。(《雍正起居注》第一册,中华书局,一九八三年,第五五八页)经筵典礼成为皇帝彰显学问、讲官称赞圣学的场合了。

乾隆皇帝即位后,显然不再依靠经筵官解读章句、传授治国理念,因此乾隆一朝共开经筵五十一次(都不能保证一年开一次)。而且,乾隆朝经筵在内容上发生了变化——出现了皇帝发御论,群臣跪聆御论的环节。(乾隆朝《大清会典》卷二五「礼部·仪制清吏司·经筵」,文渊阁四库全书影印本)这一形式一直延续到咸丰朝。「讲官跪聆御论」使经筵变成了乾隆皇帝训导臣下并展示自己才学的工具,而宣示御论成为了乾隆皇帝设经筵的主要目的。乾隆六十年(一七九五年),即将退位的乾隆皇帝把经筵一事委托给颙琰:「明年丙辰正月上日即当归政,嗣后经筵为子皇帝之事,予可以不复文华亲讲矣。」(《清高宗御制诗·五集》卷九四「春仲经筵」)「亲讲」二字,足以说明此时的经筵对于帝王教育来说已经是无足轻重了。

嘉庆皇帝在位二十五年,共举行经筵二十四次(大约平均一年一次)。嘉庆二十四年(一八一九年),御史唐鉴奏请恢复日讲官轮班等事宜,遭到了嘉庆皇帝的拒绝:首先,嘉庆皇帝认为,天子之学与经生寻章索句不同,应重在贯彻与实施,不需要儒臣为他解读经典章句;另外,嘉庆皇帝认为,召儒臣进前讲读已经沦为套路,并发出「轮班入对,其能阐圣贤之精义,陈古今之治忽者能有几人」的质疑;再者,嘉庆皇帝深刻体会到了经筵日讲中的弊端:「抵拾陈言,数衍入奏,或以颂扬塞责,甚至妄议时事,岂非徒乱人意乎!」在嘉庆皇帝看来,御前讲读已经失去了实际的意义。

道光、咸丰时期的经筵制度延续了嘉庆朝的惯例,不能达到每年一次(道光皇帝在位三十年,御经筵二十五次;咸丰在位十一年,御经筵十次),在实际内容上也没有变化。这一时期,中国内忧外患,朝中有志之士无不以强国为第一要务,学术也随之发生了转变。咸丰皇帝刚刚即位,深受经世思想影响,景仰顾炎武(被群推为「经世儒宗」)的曾国藩便提出要求恢复经筵传统旧制,讲求实效,并仿康熙前期旧制,在经筵后继续日讲。(《曾国藩年谱》卷一,岳麓书社,一九八六年)曾国藩还拟定了日讲的具体条款,详细规定了日讲的讲官、地点、内容、仪式、讲义的编写等内容。(《皇朝经世文续编》卷一,台北文海出版社,一九七二年)咸丰皇帝同意了曾国藩的提议,并发布上谕中表示支持:「便殿日讲,为求治之本……着于百日后举行日讲。所有一切应行事宜,着各该衙门查例详议以闻。」(《清文宗实录》卷五「道光三十年三月癸卯」)

不过,曾国藩的提议在朝中遇到了穆彰阿等人的阻挠。咸丰皇帝最终不得不妥协,提出了一个折中之策:令儒臣进呈讲义,以供典学,「机务余暇,将于翰詹诸臣中轮流选派,亲命题目,各拟讲义,分日进呈」。于是,恢复经筵旧制的努力最终以失败告终。

经筵制度发展到此时已背离了它的初衷,完全成为一种象征性的符号,没有了实际内容。

清末:皇子教育取代经筵制度

咸丰十年(一八六〇年),皇子载淳不满五岁,咸丰皇帝就着手安排他的学习事务了:他为载淳选择大学士彭蕴章为师傅。载淳即位后,当政的慈禧太后依旧按照祖宗家法,精心给皇帝安排师傅。同治元年(一八六一年)载淳入学,师资阵容很强大(先后有祁隽藻、倭仁、李鸿藻、翁心存、徐桐、翁同龢)。但是,慈禧太后以皇帝年幼为由,命「谒陵、御门、经筵、耕藉,拟请暂缓举行」。之后,终同治一朝都没有举行过经筵大典。

光绪初年,慈禧太后给仅仅五岁的载湉安排学习事务:选翁同龢、夏同善为师傅,读书的地点定在毓庆宫,并命醇亲王负责。按照太后懿旨,光绪皇帝于第二年四月正式入学。光绪皇帝也是一位勤勉好学之君,他将来能够接受变法思想、启用维新派进行变革图强,都与他的刻苦读书密不可分。

阅读链接

慈禧太后安排下的光绪皇帝的教育问题

◎ 着钦天监于明年四月内选择吉期,皇帝在毓庆宫入学读书。着派侍郎内阁学士翁同龢、侍郎夏同善授皇帝读……皇帝读书课程及毓庆宫一切事宜着醇亲王妥为照料,至国语清文系我朝根本,皇帝应行肄习,蒙古语言文字及骑射等事,亦应兼肄,着派御前大臣随时教习,并着醇亲王一体照料。

——《清德宗实录》卷二三“光绪元年十二月乙亥”

阅读链接

末代皇帝溥仪的学习安排

◎ 我第一次入宫时,皇帝的学习时间是这样安排的:每天早上(夏天五点半,冬天六点),陈宝琛先进宫,大概七点半左右,陈宝琛讲课结束,准备出宫。……八点半左右,就轮到满族帝师伊克坦授课了。十点到十一点之间,朱益藩开始上课。下午一点左右,就轮到我了。我一般讲两小时左右。

——庄士敦《暮色紫禁城》,华文出版社,二〇一一年,第一四七页

阅读链接

光绪皇帝反对恢复经筵日讲

◎ 朕自亲裁大政,每日召见臣工,于人才之贤否、政治之得失,莫不虚衷考察、实事求是。几余披览经史,复与毓庆宫诸臣讲习讨论,不敢稍自遐逸。该御史所请轮值进讲,看似延访儒臣,勤求治理,实则有名无实,流弊甚多。自乾隆十四年罢以后,迄未举行。若徒抵拾陈言,数衍入奏,或以颂扬塞责,甚至妄议时事,岂非徒乱人意乎!所奏着毋庸议。

——《清德宗实录》卷二九四“光绪十七年二月乙巳”

光绪十七年(一八九一年),御史高燮曾奏请恢复日讲,光绪皇帝表示反对,首先他认为自己每日在毓庆宫学习经史,「不敢稍自遐逸」,无需用日讲的方式来典学,其次他认为日讲已经有名无实、流弊甚多,于典学毫无裨益。

由上可知,同治朝之后直至清朝结束,经筵制度已经在历史舞台上消失了,皇帝典学完全依照皇子教育的规制进行。皇子教育完全取代了经筵制度的功能。

清初,在认同儒家文化、确立「崇儒重道」基本国策的大背景下,以学习儒家文化为核心内容的皇子教育制度与经筵制度逐步确立、发展并制度化。但是,随着时间的推移,皇子教育制度日趋完备,并成为有清一代重要的「家法」被历朝所奉行直至清朝结束,经筵制度则逐渐务虚而仪式化。

清代经筵制度的衰落,很大程度上是皇子教育不断完善、发展的结果。皇子教育的成熟与完备,加之皇帝以成年即位,这些因素使得皇帝不再依赖经筵制度获取知识,导致经筵制度所具有的皇帝御前讲席的这一功能逐渐削减,最终丧失。