历史文化名城中的文化景观

——双轮驱动下的北京三山五园地区整体性初探

肖金亮(北京清华同衡规划设计研究院有限公司 北京 100085)

林玉军(北京清华同衡规划设计研究院有限公司 北京 100085)

倪瑞锋(北京清华同衡规划设计研究院有限公司 北京 100085)

引言

2002年通过的《北京历史文化名城保护规划》将北京历史文化名城的范围划定为老城(明清北京城)范围,随后颁布的《北京城市总体规划(2004-2020年)》中的历史文化名城保护内容延续了这一范围。但在最新版的《北京城市总体规划(2016-2035年)》中,北京历史文化名城的内容在明清老城之外,新增了三山五园地区,其定位是“传统历史文化与新兴文化交融的复合型地区,拥有以世界遗产颐和园为代表的古典皇家园林群,集聚一流的高等学校智力资源,具有优秀历史文化资源、优质人文底蕴和优美生态环境”,这无疑体现了三山五园的重要性,但这一描述并没有对三山五园的整体性和整体价值进行清晰阐述。本文整理自笔者参与三山五园地区相关规划工作时、对其整体性价值和背后成因的一点思考,试图管窥三山五园地区的整体性及其背后驱动因素的变迁。

把留存至今的历史建筑和园林、地上地下的遗迹遗址、非物质文化遗产、各处山林水系一股脑地划在一起,全则全矣,却难以言“整”①例如在世界文化遗产的申报工作中,即便物理空间相距极近,也不能将文物古迹一并打包申报,必须实事求是地、 深入地、有理有据地阐明诸多文物古迹的内在一致性,否则视为“恶意打包”。。笔者理解的三山五园地区整体保护,并非对这一地区所有文物保护单位的总体保护,而是对整个地区诸多价值要素的整体保护。开展整体保护工作,首先要找到这一区域的整体性价值所在。而想要认知其整体价值,必先找到其内在一致性即整体性何在。解决了整体性的问题,就可以回答三山五园地区在整个北京历史文化名城中是何属性、将来该如何进行整体保护。

一、什么是“三山五园”

目前可见关于“三山五园”的提法最早出现于清咸丰年间文人鲍源深在其《补竹轩文集》中的记录:“九月初,夷人焚五园三山,圆明园内外胜景,悉成煨烬矣。”[1]此后“五园三山”或“三山五园”说法逐渐被广泛使用。但“三山五园”所指为何,史料中均未具体解释,当今学界对这一问题也存在分歧。

一般而言,对“三山”的理解基本一致,即指香山、玉泉山和万寿山(瓮山)。这一名词属于固定的官方用语,出现于乾隆中叶,改瓮山为万寿山、并建成清漪园后。乾隆御制诗《凤凰墩放舟自长河进宫》中有“三山烟霭护壶州”之句[2],在官制上则有“内务府大臣兼管万寿山三山事务”等表述[3]。

而对于“五园”所指,则可以看到至少四种意见。

流传最广的一种说法认为,五园系畅春园、圆明园、万寿山清漪园、玉泉山静明园和香山静宜园[4][5]。

张恩荫先生认为第一种说法中的“五园”有三个与“三山”重复,不符合一般的语言习惯;“五园”原本指称的应是“圆明五园”,即圆明园、长春园、熙春园、绮春园和春熙院[6]。

何瑜先生认为,圆明五园是各自独立的园林,没有成为固定的指称,且熙春园和春熙院后来都赏赐给宗室贵族,“圆明五园”同为御园的时间只有22年,其影响力和传承度远不如余下的“圆明三园”;“五园三山”应该是民间对京西皇家园林的泛称[7]。

樊志斌先生则认为,“三山五园”极有可能是鲍源深个人从中国古代“三辰五星”概念演化出来的一个提法,并非确指。而对于“三山五园”的现代解释,他除了认同在广义上泛指海淀一带的皇家园林外,又提出在狭义上以圆明三园、畅春园及其附园西花园为五园,与三山并列[8]。

综合诸说,“三山”无疑指香山(静宜园)、玉泉山(静明园)和万寿山(清漪园),“五园”中必然包含圆明园(多数时候指的是圆明园、长春园、绮春园三园),根据不同学者的意见还可能包括畅春园及其附园西花园、熙春园、春熙院等。由此而言,用“三山五园”指代西郊海淀一带的皇家园林,是没有太大问题的。

二、历史上的三山五园地区

三山五园地区以西山为屏障,泉水丰沛,自古即为山灵水秀、风景优美之地。汉魏(古蓟城)时期,镇北将军刘靖造戾陵堰,开车箱渠,灌溉农田,车箱渠可能经过今天的三山五园地区。唐、辽时期,西山一带已成佛寺荟萃之地,其中著名者如始建于唐代的十方普觉寺(卧佛寺)。辽代帝王常游幸西山、玉泉山,驻跸香山寺等处。

金代开凿高梁河上游,使玉泉山、瓮山泊水系穿过海淀台地,首次成为城市水源。金世宗以香山寺建行宫;金章宗在西山一带建“八大水院”以供游憩,其中位于三山五园地区的有玉泉山“泉水院”(芙蓉殿)和香山“潭水院”(今双清别墅一带)。

元代引玉泉山水经金河注入城内太液池,供大内用水;郭守敬引白浮泉水入瓮山泊,经长河入城,作为城市和漕运的主要水源。西北郊一带,此时已成公共游览之地。

明代白浮断流,改引玉泉山之水入瓮山泊,经长河入城。南方来的移民在西北郊大量开辟水田,使这一带呈现宛若江南水乡的风光。王公、文人的私家园林在海淀兴起,知名者如李伟的“清华园”、米万钟的“勺园”等。帝王们也常到西北郊游幸,在玉泉山建上、下华严寺,并驻跸瓮山泊北岸功德寺。

清代康熙前期,在香山寺旧址扩建香山行宫,在玉泉山建“澄心园”,后改名为“静明园”。康熙帝首次南巡后,受江南园林风物影响,在明代李伟清华园废址上建“畅春园”,康熙帝每年大部分时间居住于此,畅春园成为北京西郊第一座“避喧听政”的御园,开启了清代在西郊修建离宫御园、园居理政之风。

康熙帝为自己修建畅春园后,又在其周围为多位皇子赐地建园。雍正帝即位后,即将自己的赐园圆明园加以改扩建,作为长期居住理政的离宫御园。

到乾隆时期,伴随着国家的承平安定,皇家园林的修建活动进入到最活跃的阶段。从乾隆三年至三十九年(1738-1774年),京畿各处的皇家园林建设工程几无停歇,而其重点就在西郊三山五园地区。乾隆帝奉皇太后居畅春园,并扩建其西邻的西花园;扩建香山行宫,并改名为“静宜园”;玉泉山静明园和圆明园也得到扩建,圆明园扩建规模尤其巨大,达到五园之盛,占地五百余公顷,为西郊皇家园林中体量之最。

乾隆时期造园活动的高潮,是将元明以来的游览胜地“西湖景”——瓮山和瓮山泊加以大规模改造,成为万寿山、昆明湖,建成“清漪园”。这项工程首先是元明以来对西北郊水系规模最大、最彻底的整治,由此形成一套完整的、可调节的供水体系。清漪园的造园工程与昆明湖水利工程紧密结合,将昆明湖的开阔水面与瓮山(万寿山)之山体紧密结合,并以玉泉山、香山为借景,摹仿杭州西湖景观而成。在地理位置上,万寿山清漪园将原已存在的玉泉山静明园、圆明园、畅春园串连为一体,形成完整的纵横轴线,三山五园庞大的皇家园林体系就此成型。

乾隆之后,西北郊皇家园林未再进行大规模的建置,并从道光年间开始走向衰落,但各朝皇帝均在“遵循祖制”的名义下,长期驻跸圆明园,三山五园地区成为一个与紫禁城并重的王朝政治中心。

咸丰十年(1860年),英法联军洗劫并焚烧三山五园。此后各园基本处于荒废状态,直到光绪十四年(1888年)才重修清漪园,改名“颐和园”,作为慈禧太后的离宫,在晚清政治中再次发挥重要作用。

从民国至今,三山五园各皇家园林或对公众开放游览,或为党政军机构、学校等所管理使用,或融入城市建设而逐渐湮没。

三山五园皇家园林的建设发展,也给整个三山五园所在地区带来了巨大深刻的变化。

因皇帝大部分时间驻跸御园,宗室王公、大臣等大多移驻海淀,催生了西郊一带皇家赐园与官绅宅园的飞速发展。皇家赐园由内府建设、管理,由皇帝赏赐给宗室王公和重臣,规制较高。官绅宅园规制上不如皇家赐园,但数量较多。

随着三山五园和众多赐园、私园的兴建,联系京城与西郊的水旱道路也随之兴盛,并带动了周边百业的繁荣发展。在权贵、文人大规模进入之前即已存在多时的西郊稻作农业伴随着水系整治和人口增加而壮大,玉泉山、六郎庄、圣化寺、长河两岸和圆明园周围都是稻田区,出产著名的“京西稻”,形成宛如江南水乡的稻作农业景观。商业和手工业从业者沿御路、上香山的香道和皇家园林周边逐渐聚集、居住、壮大,众多村落和海淀、青龙桥等著名集镇由此形成。

田地既是一种生产资料,又是一种景观,还是生态环境的反映。三山五园地区的田地有一个逐渐变成现代城市公园和绿地的过程。三山五园地区的田地,总体可以玉泉山为界,西侧地势高亢,多旱田,东侧河网密布,多水田。元代以后,随着水田的开发,三山五园地区稻田、莲藕得到广泛种植,明代已经形成宛若江南的水乡景色。

为防守京城的西山屏障和众多御园,清代先后在西北郊派驻三支八旗部队:圆明园护军营、健锐云梯营(简称“健锐营”)和外火器营,统称“京师外三营”。八旗驻防设施包括印房(衙署)、营房、碉楼(训练设施)、演武厅(演兵校阅场)等。八旗制度以“兵民合一”为特点,八旗营房逐渐演变为不同于原住居民村落的聚落。

三山五园地区山清水秀,从唐代就不乏名寺巨刹。这些寺庙与皇家园林之间发展出一种相依相存、互相促进的关系。既有著名寺院因帝王驻跸而演变为行宫御园,又有因为皇家园林的修建、皇室的信仰需求和政治需求而催生出更多寺庙,形成该地区浓厚的宗教氛围,更有大量分布在村镇之中的娘娘庙、茶棚庵等民俗小庙,在清人诗词中出现“西山三百七十寺”等说法[9][10]。

西山地近京城而地势高旷,是古今各界人士钟爱的身后之地。辽代皇族后裔、蒙元帝国重臣耶律楚材葬于昆明湖东岸;明景泰帝陵寝是离北京城最近的帝陵;清代“铁帽子王”之首礼亲王一系有五代葬于西山;民国以后,各界名人纷纷入葬西山,如思想家梁启超,学者刘半农、刘天华兄弟,军阀吴佩孚、孙传芳,慈善家熊希龄,京剧名家梅兰芳、马连良、周和桐、言少朋,抗日名将佟麟阁等;万安公墓是北京最早的现代公墓,葬有李大钊、段祺瑞、朱自清、曹禺、冯友兰、季羡林等各界名人(图1)。

综上,历史上的三山五园总体上来说由两大部分组成,一部分是由山体和水体组成的自然本底,山体包括万寿山、玉泉山、香山等西山诸山,水体包括樱桃沟、玉泉山泉水、高水湖、昆明湖、长河、清河和万泉河等;另一部分是人类在自然本底上的人工创造,包括皇家园林、私家园林、寺庙、村落、旗营、田地及道路等。自然与人类在三山五园地区共同创造了包括山、水、园、田、林、道路、村庄、旗营等诸多元素的山水画卷(图2)。

三、现在的三山五园地区

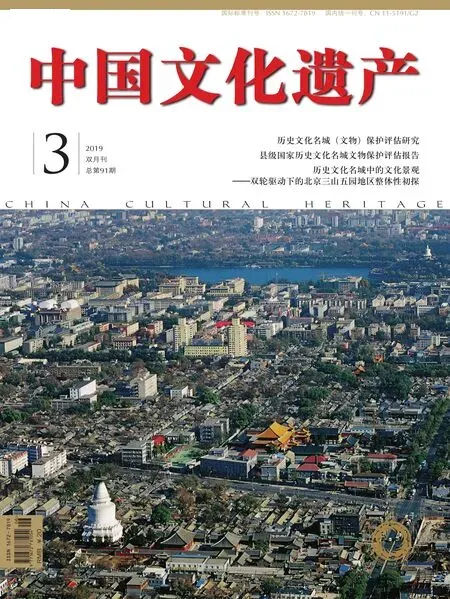

三山五园地区在历史上并没有严谨的空间范围,因对历史和现代因素理解有异,现代研究者和规划工作者给出的三山五园范围也不尽相同。除了没有争议的畅春园遗址、圆明园、万寿山与颐和园、玉泉山与静明园、香山与静宜园外,有研究者认为还应包括清河北侧原圆明园八旗营房所在范围、中关村西区原海淀镇范围以及清代外火器营所在范围。在新版《北京城市总体规划(2016-2035年)》中,将三山五园的范围划定在东界地铁13号线和京密引水渠,西至海淀区区界,北起西山山脊线和北五环,南至北四环的区域内。在《三山五园整体保护规划》中,规划范围延续了以上范围,但将圆明园旗营、海淀镇和外火器营等纳入研究范围。下文谨在该规划工作范围内讨论相关问题(图3)。

历史上的三山五园地区,在今天演变成为三部分内容,一是作为文物保护单位的各种文物古迹,包括了从世界文化遗产到普查登记文物保护单位在内的一系列遗产,这些遗产中有的保留了原来园林或其他建筑的完整性,有些则可能只是原来建筑群的组成部分;二是被现代建筑占压的遗址,包括园林遗址和寺庙遗址等;三是公园、绿地或景观水体,成为城市景观环境的重要组成部分。

在狭义的“三山五园”皇家园林中,万寿山颐和园、香山静宜园和玉泉山静明园保持了相对完好的古典园林形态,其中颐和园和静宜园对公众开放,静明园由党政机关使用。“圆明五园”中的圆明园、长春园、绮春园三园为圆明园遗址公园,对公众开放;熙春园为清华大学校园;春熙院过去长期被认为在北京大学(原燕京大学校园)内,近年的研究认为其位于长春园北侧的二河开地区,被民居社区所覆盖(现已拆迁)。而畅春园与西花园也已被城市建设所湮没,仅存零星遗址(恩慕寺山门、恩佑寺山门等)。

表1 三山五园地区现状文物年代分析

表2 三山五园地区现状文物类型分析

而从广义的三山五园地区来说,根据完成于2011年的第三次全国文物普查和2017年海淀区三山五园地区文物普查,现存各级不可移动文物共121处,其中全国重点文物保护单位9处(含1处世界文化遗产),北京市文物保护单位8处,海淀区文物保护单位46处,普查登记文物58处(图4)。

以上不可移动文物中清代和近现代占九成(见表1)。按照其类型(文化属性),划分为御园、赐园、私人宅园、驻防设施、宗教场所、墓葬、道路水系、文教机构、革命史迹9类,数量见表2。

需要说明的是,上述分类并不绝对,很多文物具有多重属性。例如:“清华大学早期建筑”属于文教机构固无疑问,但其所在地为熙春园旧址,至今仍保留了部分园林旧貌,该园历史上为皇室赐园,更早时还曾是御园圆明园的一部分。碧云寺和双清别墅按其原本性质,分别属于宗教场所和私人宅园,但前者曾暂厝孙中山先生灵柩,至今仍存其衣冠冢和纪念堂;后者在中华人民共和国成立前夕曾作为中共中央驻地,两者因此成为具有特殊意义的近现代革命史迹。正白旗北庙和香山八旗高等小学均源于三山五园皇家园林周边的八旗驻防体系,但在功能上则分别为宗教场所和文教机构。此外,在清末社会变革的大背景下,赐园与私人宅园的界限趋于模糊;近代以来革命斗争过程中牺牲的志士先烈,其墓葬同时也是革命纪念地。这些普遍存在的现象说明,三山五园地区的文物在其漫长曲折的历史,往往具有多重复合的身份和丰富的文化内涵。

除了人工建筑产生了巨大的变迁,山水林田的自然环境也有了很大改变。

在自然环境中,改变最小的是山体,基本没有太大变化。三山五园地区的山林在明代时遭到很大破坏,清代对山林的保护及园林建设极大地改善了生态环境。我们现在看到的三山五园地区丰茂的植被,多是清代以后的遗留。

中华人民共和国成立后,对京西稻的种植极为重视,最高种植面积曾经达到1985年的9.7万亩,之后稻田面积逐渐萎缩,在2014年玉泉山下最后一茬京西稻收割后,不再有规模种植的水田。其后在公园中,京西稻作为景观或者遗产被零星种植。历史上三山五园地区的田地,现在大多变成了公园、绿地。

三山五园地区自然环境变化最大的是水系,除消失的河道外,尚存的河道经过城市建设的改造成为城市水体景观,完全靠人工维持。

四、文化景观视角下的三山五园地区演进历程与整体性

整个北京或可谓是“古都型”历史文化名城。而三山五园地区既不是历史文化街区(比历史文化街区要大和丰富),不属于历史城区(不是北京城的主体,而且既包括村镇也包括大片山体水系),也不是单纯的山水形胜(含有大量的人文元素),但又难说是文化保护空间(除几处大的皇家园林和散点式的文物古迹外,现已不存成片的古建风貌)。其最大的特点是“自然与人的共同作品”,或可借鉴世界文化遗产中的“文化景观”概念加以认知②“文化景观”概念是1992年由世界遗产大会提出并纳入《世界遗产名录》中,作为世界遗产的四种类型(文化遗产、自然遗产、混合遗产、文化景观)之一,包括:人类刻意设计及创造的景观,有机演进的景观,以及关联性文化景观。:三山五园是从辽金直至清代人类在自然环境基础上苦心孤诣营造的园林,是对所在地区山形水势的雕琢,体现了中国智慧与东方美学;该地区在自然和人文双重驱动之下,持续而有机地演进至今。所以,三山五园地区属于持续性文化景观。

三山五园地区比北京旧城更加直接地受到自然本底因素的影响,又比单纯的风景名胜和田野聚落更多地受到人文活动的影响,这两种因素类似双轮,同等重要地驱动着三山五园地区产生、发展、高潮、转变,造成了三山五园地区不同于北京老城的独特意义和价值,也是尽管它在今天风貌发生巨变但仍保持活力的重要原因。

如果换一种视角,按照时间演进的顺序回溯三山五园地区的形成过程,则可以看到双轮驱动机制的另一面,以及它们如何塑造了不同时代的不同面貌。

(一)形成与高潮:古代如何凝结成具有整体性的人文景观——双轮驱动的结果

为行文方便,本文把十九世纪末以前概称为“古代”,盖因此时中国社会基本延续着自我原发的文化和社会演进路线,体现着典型的中华传统人居理念和模式。

三山五园地区的产生来自于西山优良的自然基底,包括山体、水体与植被。除了被古人称之为“神京之右臂”的西山,作为水网密布之地,丰沛的水源造就了该地区的良好植被。

三山五园地区的这种自然本底首先是重要的生产资料,藉此形成了周围村落繁衍生息的田园。玉泉山以西地势高亢,村民依靠种植旱作的小麦、玉米等为生;玉泉山以东水网密布,村民多种植水田,在清代乾隆年间对玉泉山水系进行系统改造之后,表现得更加突出,稻作农业兴盛,还产生了著名的京西稻,同时间杂种植油菜、芡实等作物。居民围绕不同生产资料聚居形成村庄,村庄中产生了大大小小的民俗庙宇。人民的繁衍生息,催生了民间习俗,流传到今天尚知的如团花剪纸、珍珠球、西北旺高跷秧歌和蓝靛厂少林五虎棍等。

西山山体形态富于变化,在三山五园西部形成一道优美的天际线,吸引了王公贵族、文人墨客来此游赏置业。优美的生态环境和得天独厚的水源条件,让达官贵人和文人墨客有了用园林雕饰自然之心。元代耶律铸的独醉园建在瓮山西湖一带,充分利用元代瓮山的水系;明代武清侯李伟的清华园、文人米万钟的勺园,则是利用了万泉河水系。

在西郊建设园林到清代达到了高峰。清代的园林建设首先是从皇家园林开始的,从畅春园到圆明园、再到玉泉山静明园、万寿山清漪园、香山静宜园,三山五园的格局基本形成。皇帝将园林作为避喧听政之所,所以也要求自己的儿孙、臣子居住左右侍奉;儿孙、臣子勋贵重臣为了从政方便和近承君恩,也自觉自愿地相聚于此,所以就出现了大量的赐园、私园,最终形成了三山五园地区的园林集群。皇帝一年中大部分时间都在园内办公,大臣也多环绕皇家园林居住,除了皇亲国戚之外,像张之洞、李鸿章等外臣也都在周边村落中购置了宅院。以皇家园林为中心的三山五园,在清代实际上形成了与紫禁城相提并论的政务中心。如果说元明乃至清康熙帝之前,这一地区不论文人私园还是御园行宫多以景佳而成,那么自康熙、雍正以降,许多园林的出现和变更都带有越来越浓的政治因素。

自元明以来长期积累的文人元素和清初以来的政治元素合流,影响和改造了民间既有的生活形态。皇帝理政于园内,除园内自产的果蔬稻米外,还需要园外供给;御园内种植蚕桑也需要在园外雇佣农夫蚕妇。达官贵人云集,带来了无限商机,商户聚集起来。来往于皇城与三山五园地区的御路固然方便皇帝出行,客观上也改善了地区内外的交通联系,民间往来的增加也带动了民间商业发展。

中国古代宗教,无论佛道,均好山水佳处兴建寺院宫观。同时,为争取上流社会的认可和支持,历代高僧大德得道高人也多向政治中心汇集,皇家也有依托御园离宫修建皇家寺院的惯常做法,因此三山五园地区从唐代古刹十方普觉寺到辽金时期的香山寺、芙蓉殿行宫,再到元代的大承天护圣寺、明代的功德寺,又到清代诸多寺院,代有兴建。这种聚集效应是自然本底的吸引力和政治吸引力的共同作用。

还有一点必须注意。至少从金代开始,人们就在有意识地改造三山五园地区的河湖水系,以为北京城市水源和调蓄区域内的水体环境。实际上,清代在此大兴御园,也兼有一部分调蓄水源的目的,并非单纯的“骄奢淫逸”,如乾隆年间对昆明湖的改造,就与开挖高水湖和养水湖、疏浚万泉庄泉眼、修建由香山、卧佛寺到玉泉山的石渠等一并,是水利工程的一部分,既塑造御园胜景,又缓解该地区之内水田大面积扩充造成的用水紧张问题。

三山五园地区本就是拱卫北京城的防卫要地之一。至清代皇帝与勋贵聚居于此,为加强军事防御,也为了在御园内接见外藩护安全、壮声势,更扩充了原本所需的军事部署,于御园左近设立多处八旗驻防。

很明显,三山五园地区首先受到自然本底的推动。因为得天独厚的资源禀赋,百姓聚集在生产资料周边形成村镇,文人墨客聚集于此形成文人私园,帝王将相于此形成御园别业,生产、生活、商业、人文、政治相继聚集于此。此后,人文活动对地区的影响越来越大,至清代达到高潮,成为第二个驱动力,进一步促进商业、人文或生产要素的聚集,人文活动也为生态本底带来了诸如水系整治这样的改造;此时的人文活动中,占据最主要地位的是政治因素。自然本底和人文活动的双重驱动,使三山五园地区的诸多物质载体和非物质要素形成具有内在逻辑联系和因果关系的整体,也成为我们心中无法割舍的重要历史记忆和历史财富。

(二)转变与演进:近现代双轮驱动内容的巨大变化

1.清末民国社会变革下的三山五园

20世纪上半叶,由于战乱频仍,社会基层治理凭着自身惯性延续着清末的状况,并处于自发展的状态之中。这一时期的三山五园地区,整体空间格局与古代变化不大,盖因传统人居模式尽管受到西式工业和西式生活的冲击,却因整个社会并没有完成现代化、工业化动员,仍然基本延续着传统生产模式和生产力水平。自然本底没有发生特别大的变化,或者变化刚刚缓慢地发生和积累。

最大的变化产生在人文活动层面。尽管还可以用“人文活动”来概括这一时期人类活动对三山五园地区的诸多影响和改造,但其内涵却发生了根本性的变化。圆明园于1860年被英法联军火烧劫掠这是最为人所知的事件,其实清漪园也被焚毁,其他御园均受到或大或小的波及,1900年八国联军入侵时颐和园又遭劫掠。江山风雨飘摇,清廷无力重修这许多园林,它们直到清朝结束也没有恢复元气,破败的御园却又先后经历匪、石、土等劫难。至北洋军阀混战时各处御园又遭破坏,还有占用御园而新形成的军阀私园(如达园)。在古代最重要的政治驱动力丧失殆尽,伴随政治要素而产生和存在的八旗驻屯和皇家寺庙等自然也一并衰落或消失。

然而,新的人文要素也在此时萌发。首先是利用旧园成立的清华学堂、燕京大学,使这里出现了现代高等教育元素。镇政府等接近于现代国家管理机构的设立,揭开了社会上层建筑从古代向近现代转变的序幕。近现代名人故居、名人墓、烈士墓、革命纪念设施等,成为这个时代书写下的新印记。

概言之,这个时期里自然本底的驱动力未变或变化很小,而人文活动中的政治因素几近消失,新出现的近现代文化元素还不足以替代古代的政治元素成为新的驱动力。古代双轮驱动模式有一个轮子运转不灵,但三山五园地区仍然凭借着巨大的历史惯性,自我维持和发展着。

2.1950年代至改革开放之前的三山五园

中华人民共和国的成立根本性地改变了中国传统的社会架构和生产力水平。农村和乡镇得到强有力的组织,初步工业化全面铺开。

很多御园、私园终于湮灭。但颐和园、香山得以保护和整修,作为人民公园向社会开放,“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,它们不再是古代一家一姓的“园”而转变成全民共享的“园”。这种转变,是充满现代性的。劫后的圆明园被不同单位和生产大队占用,基本处于继续破败之中。尚存的私园、庙观多为单位占用。清华大学、北京大学扩大,101中学落户于此,中央党校、国防大学等具有新中国特色机构的设置,加大了清末民国以来新式文化元素的规模。解放战争指挥地、双清别墅、彭德怀挂甲屯住所等红色纪念地的出现,是这一时期的另一个特点(图5)。

概括起来,这个时期村镇的生产力发展于更加充分地利用自然浅表资源,但还没有超出自然禀赋的承载极限。红色纪念地、玉泉山旧园为党政机关封闭使用,中央党校等等植入了社会主义红色政治元素,但它们与清代状况完全不同,三山五园地区不再具有政治聚集力。现代文化元素反倒在此时高速发展,除新式高校以外,最值得关注的是具有现代文物观念、现代文化生活观念的旧园变公园的情形,这一转变是根本性的。即:自然因素仍以生产资料的属性发挥着驱动作用,而人文驱动轮的内容则从“因政治而聚集”,开始向“因文化而聚集”的模式进行转变,遗憾的是,因规模不足而没有彻底完成转变。

3.改革开放至世纪之交的三山五园

改革开放之后的转变是人地关系的巨大改变。随着迅猛的工业化和城市化,人与山林、农田的关系发生了巨大变化,人们改造自然、改造生活的能力强大到可以无视一切自然“阻碍”。

三山五园地区的农业日渐萎缩,如京西稻从1985年创产量历史高峰后种植面积急速缩小。当地居民逐渐改以二产、三产为主业。大量外来人口涌入。现代建筑材料和居住模式彻底取代了传统的村庄、镇区的风貌,而且建设质量和风貌品质极低。现代化城市道路的铺设打破了原本以御路串联的集镇和商业布局。随着宏观水资源的日趋紧张,整个地区的水体、水系较之历史大幅缩减。所幸的是,山体与山体植被虽然也受到一定影响,但相对其他要素而言维持住了基本样貌;与此同时,随着北京城市建设强度的与日俱增,香山片区作为北京传统的市民休闲景区,其对城市的生态价值和生态旅游价值日渐凸显(图6)。

圆明园遗址于1985年以遗址公园的形态对外开放,颐和园于1998年列入《世界遗产名录》,香山公园也逐步丰富,俨然形成一片公园集群,文物保护理念在社会群体中进一步普及。中关村的建立与发展是新时代的产物,海淀区在此逐步打造若干文化建筑和文化公园。

可以说,此时的三山五园地区不仅外观风貌发生剧变,其背后的两个驱动力也发生了根本性的转变。自然本底在此前主要以生产资料的属性推动着人、物、财的聚集,此时这一属性丧失,转而以生态资源的属性发挥作用。人文驱动轮加快了向“因文化而聚集”的演进。

4.二十一世纪以来的三山五园地区

此时,西山地区对于北京的生态意义提到了制高点,生态驱动效应大大增强。整个地区的城市绿地建设成绩斐然,目前三山五园地区共有15个公园,全地区60%都是绿地。然而,在另外的40%空间里,高度聚集着大量人口和相对低端的业态,又一定程度上恶化了整个地区的风貌与环境。

同时,从政府到民间、从政治层面到学术层面再到社会生活层面,人们对三山五园地区的历史文化发掘、保护和传承的热情与呼声呈现爆炸式的增长。现存的文物古迹得到不同程度的保护,已消失的历史胜迹也展开了多层次、多角度的研究工作。此时建设的公共绿地都有意识地用多种手法介绍,延续传统形象、称谓。全面或部分恢复水系、择地复种京西稻、展示御路等等课题都在不同群体之中讨论着。

还需要特别关注的是,海淀科技中心馆、公共安全馆等新式文化建筑也应被视为三山五园地区新的文化元素,尽管它们不是古代的、传统的。

至此,经过长达一百年的积累和演变,人文驱动轮终于从清代的以政治为主彻底转变成当代的以文化为主。

(三)如何认知三山五园地区的过去和现在:持续性文化景观

尽管外观风貌、整体格局有了剧烈变化,但三山五园地区仍将当今社会与传统的双重驱动模式交融在一起,在现代北京城市中持续扮演着一种积极的社会角色。笔者认为,三山五园地区的过去和现在是一体的,从本质上中间没有断层,今日的三山五园地区就是古时三山五园地区的发展体——尽管不是所有“发展”都是正面的。

其一,三山五园地区的山水形胜未有本质上的变化。香山、玉泉山与万寿山仍完好保存,河湖水系也仍在发挥其应有的作用,通过一系列公园、绿地建设,生态环境也正在优化和提升。这些自然禀赋没有变,变的是人类对它们的利用方式从生产为主变成生态为主。

其二,如果执着于传统文化和传统风貌,只从形态的角度将其与现状建筑风貌、路网格局的变化对立起来,那么只会得出传统风貌被破坏的结论。但是如果从历史长河的角度进行整体考察,也可以说三山五园的这一变化正好是中国文化面貌、思想面貌发生演进的一个浓缩和写照。它们是在一直没有缺失的人文驱动力的影响下积累而成的。

其三,自然与人文双轮驱动的模式一直作用于三山五园地区,其内涵随时代发生了变化,但并没有完全缺失的时刻。在古代,“自然”驱动力表现为生产资料属性,“人文”驱动力表现为政治属性。近现代“人文”驱动发生了属性转变,但转变没有完成,驱动力不足,但此时“自然”驱动仍为生产资料属性,维持了三山五园地区的平稳过渡,主体仍得到维持。至当代以来,“人文”驱动彻底完成了向文化属性的转变,“自然”驱动开始了彻底而巨大的转变:“生产”变“生态”。在这个演进过程中,三山五园地区一直处于自然与人共同作用之下,体现着中华文化发展过程中人与自然相互作用的基本范式。

(四)创造与革新:通过保护双轮驱动模式来保护三山五园地区整体性的初步设想

近年来,对该地区进行整体保护的必要性和迫切性得到越来越多共识,三山五园地区似将迎来又一个发展高潮,这次转变应是在理解三山五园的文化景观属性及整体性基础上的有意识革新,应该体现对中华传统人居模式的创造性继承。笔者试作如下设想:

今天对三山五园地区的整体保护,不仅应是空间上的整体保护,更应是对具有代表意义的历史痕迹的整体保护,是对包含古代、近现代和当代有益造物的整体保护。简单而言是对三山五园地区整体价值的保护,其背后应该是对双轮驱动模式的保护:一手抓生态,保护住三山五园地区的生态红线,并对区域内过度聚集的人口进行科学合理的疏解;一手抓文化,不仅保护以前的文化载体与文化内容,更应大力加强新的文化载体和文化内容的构建。

如果我们能够建立起良好的生态环境第一驱动轮和文化资源第二驱动轮,使三山五园成为一个“生态环境优美、人民安居乐业、历史文化遗存获得良好保护、历史园林和村镇品质提高、传统和新兴文化空间繁荣、中华传统文化和新式文化相融合”的新环境,三山五园作为一个文化景观的价值和意义就将一直存在,并处于活态发展之中。在这一视野下,我们当代已经和即将添加的元素,如果是符合双重驱动力属性的,都应视为三山五园地区的有机组成部分,是促进地区整体保护的正面因素。

因应和中华民族伟大复兴的未来前景,应该强化三山五园地区国际交流的职能,学术、技术、文化乃至政治交流都可以促进人文活动的凝聚,促进自然与人文的进一步融合,可以将三山五园地区所反映的中华文化延续不断的人居理念向国际进行展示,也可以将新时代、全球化的文化元素吸纳进三山五园地区。

在这一层面上,已经消失的寺庙、楼观、古村镇、水旱农田等是否追求全面或局部再现,以及该以什么形式再现,或许是值得研究的技术问题,却不是路线问题。为延续三山五园地区文化景观的过往,在部分地段做一番追思、再现古代风貌的项目,是可以尝试的;在部分地段做出体现新时代文化自信、探索性、高品质、能够经得起历史检验的风貌革新,也未尝不可。