资本市场媒体作用的研究进展述评

叶海彤 常亮

【摘要】随着互联网的普及和新闻媒体的发展,媒体在资本市场中的作用愈加得到重视。本文通过对国内外相关文献的阅读,对媒体含义、媒体常用数据库、度量方法以及指标构造进行了整理,并就媒体在资产价格和定价效率、公司治理财务金融学两大领域的作用和途径进行了总结,在此基础上展望未来研究方向。国内外相关研究表明:首先,媒体是信息的载体和主要传播途径,在一定程度上缓解资本市场中信息不对称,降低个人投资者搜寻信息成本,增加知情交易量,同时,行为金融学框架下投资者非完全理性和有限认知,导致媒体会通过影响投资者情绪,进而影响资产定价;其次,媒体作为正式制度补充,发挥信息中介作用;媒体治理和监督则是通过声誉约束机制、引起行政监管部门介入机制实现的;最后,媒体在资本市场中发挥的治理效果是一把“双刃剑”,媒体由于存在自身利益诉求和报道偏见及偏差,在资产定价效率和公司治理中并不总是发挥正向作用,还会带来负面影响。

【关键词】媒体关注;资产定价;公司治理

【中图分类号】F271;G206;F832.51

一、引言

媒体,即信息传播的媒介、载体或平台,主流传统媒体的四大类别分别是报纸、杂志、电视、广播。随着信息化浪潮的演进,信息传播和大众对信息的获取并不必然以传统的报纸杂志为媒。互联网技术革新的日新月异,搜索引擎、论坛、以微博和微信为代表的自媒体等互联网平台映入大众眼帘,与此同时,新媒体以其信息生产和传播的便利性、快捷性、低成本、广泛性优势,成为人们获取信息的另一手段。媒体作为一项非正式制度,在新兴资本市场中能够有效替代法律保护不足,在资产定价和定价效率、公司治理中发挥着不可替代的作用。然而,现有文献对于媒体在资产价格和定价效率、公司治理中发挥的作用及其作用机理尚未得出一致结论。媒体在哪些方面对资产价格和定价效率产生影响?并通过何种途径产生影响?媒体报道又在哪些方面对公司治理产生影响,而其作用渠道又是什么?本文通过阅读国内外相关文献,对媒体含义、媒体常用数据库、度量方法以及指标构造进行了整理,并就财务金融学关注的资产定价和公司治理两大领域的作用和途径进行了总结。

一方面,媒体报道对资产定价的影响研究,主要通过媒体在哪些方面影响资产定价,及其影响资产定价的作用机制两方面进行总结和梳理。首先,媒体在资产价格和定价效率的影响体现在媒体对股票交易价格、活跃程度和股票收益率上。同时,媒体对传统金融学难以解释的股价同涨同跌、IPO高抑价及长期表现不佳、盈余公告后漂移市场异象也给出了有力解释,进一步地,现有文献对媒体影响资产价格和定价效率可以从信息不对称和行为金融视角展开了研究,并形成了“风险补偿假说”和“有限认知假说”。

另一方面是关于媒体报道对公司治理的影响研究。通过对现有文献的梳理,发现媒体报道对公司治理的作用是一把“双刃剑”,对公司治理产生了正面影响的同时,也带来了负面影响。媒体报道对公司治理产生正面影响的作用机制包括媒体的信息中介效应、声誉约束机制、引发行政介入。而媒体报道对公司治理产生负面作用则包括媒体偏差和媒体市场压力。

对于媒体对资产定价和公司治理的研究是国际的热点话题,目前在国内的研究虽然已经起步,但仍有不少有价值的理论和实际问题亟待解决。此外,中国媒体产业的政策导向性和市场导向性双轨制的媒体运营特征,也为我们探讨媒体对资产定价和公司治理的影响提供了更多的研究方向和现实情境。

二、媒体数据来源与度量

学术界在对媒体的研究,首要明确的问题是媒体数据从何获取以及如何测度和构造相关媒体指标。本文从媒体研究的数据库资源、度量方法以及度量指标三个方面对现有国内文献进行归纳和梳理。

(一)媒体常用数据来源

现有文献关于媒体的研究将以报刊为代表的传统媒体和以股吧、微博为代表的互聯网新媒体作为其数据来源,因此本文分别整理出传统媒体常用数据库和新媒体常用数据库。传统媒体常用数据库和新媒体研究常用数据库资源分别如表1、表2所示。

与媒体研究常用数据库资源相对应,关于上市公司媒体研究现有文献也存在两种衡量方法。一种是通过现有数据库使用少数几份具有权威性、知名度高的财经纸质报刊构造相关媒体指标;另一种则是通过互联网搜索引擎检索上市公司全部新闻报道构造相关媒体指标。两种方法各有优劣,对于第一种变量构造方法而言,其优点在于能够从电子报刊数据库中直接导出相关报道文件进行深度文本分析,可以通过用词褒贬辨识报道的情感倾向,但缺点是信息化时代下少数几份纸质报刊的公众覆盖率非常有限。第二种方法则可以弥补上述第一种方法的不足,其缺点是由于涉及新闻覆盖面广而不能进行文本分析,无法进一步区分报道的情感倾向用以研究。

(二)媒体度量方法

现有文献对媒体的量化过程大多采用人工阅读的方法(游家兴等,2018;才国伟等,2018;熊艳等,2017),随着学科交叉以及计算机文本识别技术的发展,亦有学者结合包含正负面词汇的金融词库来设计关键词,用文本分析的方式提取出新闻内容的语气词,通过对语气词的统计和分析为依据辨识新闻报道情感倾向(杨玉龙等,2018;孙鲲鹏,2018)。关键词提取目前主要有四种方法:基于语义、机器学习、复杂网络以及统计。与媒体测度方法优缺点并存类似,现有对媒体的衡量方法也并不是完美的。通过计算机提取关键词的方法是不可避免存在偏差,中国语言博大精深,在表述时有可能出现贬词褒用、甚至写作上先抑后扬,这使得机器对词汇语义的识别方面造成误差。人工阅读方法则有助于提高对报道内容识别的精确性,但在阅读的过程中所耗费的人员精力却是非常大的。因此,关于媒体指标的衡量,还需要学者进行更为周全的考虑。

(三)媒体度量指标

现有文献关于媒体研究的代理变量较多,不同研究主题所需要的媒体指标也各不相同,通过对文献的阅读和手工整理,本文对现有文献中常用的媒体度量指标整理结果如表3所示。

三、媒体在资产价格和定价效率的作用及其途径

以Fama为代表的传统金融学派认为,在有效资本市场中资产价格已经反映了市场上所有公开信息,因此公开信息并不具备信息增量,投资者无法从中获取超额收益。然而20世纪80年代起,市场上存在着诸如IPO高抑价以及长期表现不佳、盈余公告后漂移等有效资本市场理论难以解释的市场异象。早期研究大多数遵从传统金融学理论框架下投资者完全理性假设,然而一方面由于现实资本市场并非完美无摩擦,信息不对称普遍存在;另一方面信息对资产价格的作用需要经过投资者这一关键变量,不同投资者对信息的接收和处理能力及效率存在差异。行为金融学借鉴心理学研究成果,投资者的有限认知、情绪变动等都会对决策产生影响,将投资者非完全理性纳入金融学分析框架中,开拓了研究新视角。资本市场中,媒体承载着绝大部分资讯内容,这些信息通过吸引投资者注意进而影响投资者决策,并通过引导资本流动来影响市场价格变动(饶育蕾等,2010)。本文将从媒体影响资产价格和定价效率及其途径进行总结。

(一)媒体对资产价格和定价效率的作用

首先,在媒体影响资产价格方面,Mitchell& Mulherin(1994)通过对道琼斯信息研究表明,媒体报道与股票收益正相关,即媒体关注度越高,股票收益越高。Fang&Peress(2009)的研究发现,媒体关注度低的公司,其股票溢价反而更高。这可能是由于未被关注的公司信息透明度低,投资者需要承担更高的风险换取高溢价。黄孝武等(2018)以市值为门槛变量发现,媒体关注与股票相对收益随公司市值呈现U型关系。具体来说,媒体关注对于小市值区间的公司,股票相对收益呈負相关;对于中等市值区间公司,由负相关转为正相关;对于高市值区间公司,正相关性逐渐增强。

其次,股票同涨同跌、IPO高抑价以及长期表现不佳等是资本市场定价低效率的体现,也是学术界备受关注的话题。对于上市公司股票同涨同跌,如果市场定价是有效的,则股价随市场或行业波动较低,同涨同跌现象应该较少(Durnev et al.,2003;Hutton et al.,2009)。IPO抑价即IPO股票发行价低于首日收盘价;IPO长期表现不佳即上市公司IPO后长期变现往往弱于同期大盘。黄俊和郭照蕊(2014)研究发现,媒体报道与股价同步性显著负相关,即随着媒体报道增多,更多公司层面信息融入股票价格,股价同步性降低。孙鲲鹏和肖星(2018)采用爬虫方法搜集的A股股吧发帖数研究得出,投资者在社交媒体上的信息交流降低了股价同步性,这一作用随新闻媒体报道数量的增加而更强。Cook et al.(2006)认为,投行借助于媒体报道为新股上市宣传,目的是吸引投资者参与新股交易。因此,媒体曝光率越高的公司,不仅发行价格越高,并且上市首日的收益率和换手率也越高。Liu等(2011)认为媒体报道与IPO抑价正相关是出于媒体吸引投资者注意力导致的首次公开发行股的供不应求。与此相似,国内学者张雅慧等(2011)用我国创业板数据验证了媒体报道与IPO抑价率存在正相关关系,并且这种关系的成立是以投资者情绪为桥梁的。游家兴和郑建鑫(2013)从传播学议程设置理论研究视角出发,发现当媒体报道向投资者传递情绪越乐观时,新股抑价程度越高,伴随而来的是新股长期弱市表现。

(二)媒体资产价格和定价效率作用途径

关于媒体对资产价格和定价效率作用途径,现有文献主要从信息不对称和行为金融两个视角进行了研究,并形成了“风险补偿假说”和“有限认知假说”。“风险补偿假说”关注媒体信息中介效应,媒体通过挖掘(Miller,2006)、甄别、信息整合(Dyck et al.,2008)和传播公司相关信息(Bushee et al.,2010)增加信息,重塑上市公司信息环境,减少市场摩擦并降低投资者信息搜寻成本,很大程度上缓解投资者信息不对称问题,提高市场定价效率(Fang&Peress,2009;Drake et al.,2014)。“有限认知假说”关注投资者非完全理性以及有限认知(Da et al.,2011),散户投资者通常将媒体资讯作为其决策的重要参考。进一步的,媒体通过改变投资者对注意力焦点上股票投资行为路径称为“认知效应路径”和媒体影响投资者情绪影响其投资决策称为“情绪效应路径”。学界在股价同步性和IPO抑价及长期表现不佳研究中得到两种路径的广泛证据。

四、媒体在公司治理的作用及其途径

长期以来,公司治理是财务学领域备受关注的话题。公司治理的改善能够帮助企业提升自身价值。现有文献对公司治理可以分为两方面:内部和外部。内部治理包括股权集中度、董事会结构、公司高管、独立董事等;外部治理则有如政府、法律、分析师。独立于立法、司法和行政“第四方权力”的媒体,在公司治理方面发挥监督作用而愈加受到关注。作为资本市场中影响广泛的信息中介,财经媒体不仅发挥信息传播作用,而且在公司治理方面扮演监督治理角色。然而,媒体对上市公司的密切报道和关注,是否只是有利无弊呢?通过梳理国内外相关文献发现关于媒体对公司治理的效果是把双刃剑,媒体对公司治理既产生正面效果,同时也存在负面效果。

(一)媒体对公司治理正向作用及途径

1.媒体的信息中介作用

现实中资本市场并非完全有效,媒体通过收集、整理、传播上市公司信息,改善企业信息披露环境,降低投资者信息搜寻成本,缓解信息不对称,改善公司治理。

其一,媒体改善公司治理体现在对公司“坏行为”产生“修正”作用,如上市公司违规行为改正、减少财务重述、削弱大股东掏空等。如李功培和沈艺峰(2010)以《董事会》杂志联合新浪财经共同推出“董事会排行榜”评选出的50家“最差董事会”公司名单为样本,发现随着媒体曝光数量增加,公司改正违规行为概率也随之提高。戴亦一等(2011)研究表明,仅有来自媒体的负面报道可以有效遏制财务重述行为的发生。但是来自地方政府的媒体管制会削弱媒体监督功能的发挥。李明和叶勇(2016)实证研究得出,媒体负面报道能够减少控股股东的掏空,保护投资者利益。

其二,媒体改善公司治理还体现在对外部第三方的影响,如审计质量、证券分析师预测精准度方面。Joe(2003)发现上市公司媒体关注度越高,审计师越有可能出具有保留意见的审计报告。张丽达(2016)认为媒体重塑了审计师的信息环境和外部约束环境,进而影响审计意见。具体表现为,媒体的持续关注与报道,越容易真实反映企业内部控制的有效性,并引起管理层的重点关注和改进,从而审计师倾向于出具非标准的审计意见。谭松涛等(2015)研究得出,媒体关注能够显著降低分析师的预测乐观度和预测偏差,从上市公司角度而言,媒体报道数量增加能够有效提高公司信息质量。周开国等(2014)对此也持有相似结论。

其三,媒体改善公司治理能够给上市公司带来“利好”。媒体对上市公司报道数量增加可以提高其信息披露质量,对上市公司而言能缓解融资约束,降低融资成本(Francis, 2004; Hail&Leuz,2006)。赖黎等(2016)研究表明,负面报道越多的企业获取的信贷资源越少,非负面报道越多的企业获取的信贷资源越多。卢文彬(2014)考察了媒体报道对权益资本成本的影响,发现媒体发挥着公司治理和信息传播的双重作用,缓解了投资者与公司间的信息不对称,降低了公司融资成本;夏楸和郑建明(2015)的研究得出了类似结论。

2.媒体的声誉作用

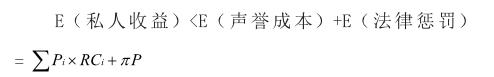

国外文献普遍支持媒体报道通过声誉途径发挥治理作用,且这种作用不仅体现于经济层面,也体现于政治层面。Besley & Burgess(2000)认为,由于媒体的关注,政治家担心无动于衷将使他们在公众心中的形象受损以至于影响他们的政治生涯,媒体关注将促使政治家修改并有效实施公司法。Dyck & Zingales(2002)首次从理论上发现媒体发挥公司治理的三条可能途径:第一,媒体報道促使政府官员完善公司相关法律法规,加强对违反规定的企业及其高管的处罚;第二,企业高管为了保住自身职位,并在未来获得更优厚的薪酬,媒体报道使其改正违反公司治理行为;第三,媒体报道影响企业高管在社会公众心目中的声誉和形象。接着Dyck & Zingales(2008)通过采用俄罗斯数据实证发现,媒体发挥治理作用需要以企业或经理人的行为所造成的声誉成本和法律惩罚大于从中获得的私人收益为前提条件,私人收益和声誉惩罚模型为:

其中,RCi是企业经理人侵害利益相关者时的声誉成本;Pi是公众接收到媒体曝光信息并作出决策的概率;π是企业因违规受到法律惩罚的概率;P是企业因违反法律而受到的惩罚和损失。

Liu和McConnell(2013)则从价值损失型并购角度实证检验了媒体报道声誉约束作用。正是因为媒体报道水平和报道语气加大了高管声誉损失,高管倾向于选择放弃这类并购。

国内学者郑志刚等(2011)从媒体负面报道对企业下一期业绩改善角度证明了媒体公司治理功能,并发现企业下一期的业绩改善很大程度上来自于注重声誉的经理人针对负面报道进行的业绩改善。李焰等(2011)、石晓峰等(2017)和叶勇(2017)均得出相似结论。

对于正处于经济转型中的我国,声誉约束对于公司治理的作用较为有限。上市公司尚未形成由董事会根据公开、合理的程序和完全竞争的方式独立选择公司高管的聘任机制。我国国有股权在公司股权结构中占据较大份额,公司与政府关系密切,高管政治关联背景,政府的庇护和信用支撑会削弱媒体负面报道和市场声誉冲击(王珺,2011)。 金智和赖黎(2014)以媒体在银行风险治理角度发现,政府对媒体和银行存在双重控制下,媒体监督在银行风险治理中遭遇了严重困境。不同于西方成熟资本市场,国内经理人市场尚处于发展阶段,缺乏稳定性,在创业和职业经理人之间的转换成本较低,导致媒体声誉约束效果有限。

3.媒体引发行政介入

以李培功和沈艺峰(2010),醋卫华和李培功(2012),Nguyen(2015)等研究为代表,这些学者认为,转型经济国家中,媒体公司治理途径是通过引发行政机构介入实现的,行政机构力量的介入,提高了企业违规成本。以媒体揭露公司信息为契机,政府修正行政治理机制的内在缺陷,政府的介入都会给国有企业和民营企业带来巨大压力(李培功和沈艺峰,2010)。杨德明和赵璨(2012)以我国上市公司“天价薪酬”和“零薪酬”等薪酬乱象并存为背景,发现唯有在政府及行政主管部门介入条件下,媒体监督职能的发挥才能促使高管薪酬趋于合理。沈艺峰等(2013)采用股吧数据构造网络舆论指标,发现网络舆论先后触发资本市场的惩戒和监管部门的严格审查,对公司定向增发产生影响。周开国等(2016)实证检验了媒体监督能够显著降低公司违规的频率,并认为媒体外部治理作用途径是以行政介入为主而非声誉机制。

(二)媒体对公司治理负向作用及途径

1.媒体的市场压力假说

Core et al.(2008)实证得出媒体倾向于报道薪酬特别高的CEO,但却未发现在这一现象被曝光后企业会更换CEO,这表明媒体并不能影响公司治理决策。可见,媒体报道对上市公司的正面作用并非时时存在。国内外对于媒体公司治理负向作用研究体现在媒体报道的市场压力上。与活跃的资本市场和更多的分析师跟踪一样,更高的媒体关注也可能会给经理人造成巨大压力,导致经理人注重企业短期利益,而放弃考虑长远利益,即媒体市场压力假说(He & Tian,2013;杨道广等,2017)。现有文献从媒体报道影响上市公司信息披露质量行为以及公司创新的角度实证检验了媒体市场压力假说。

媒体报道影响企业经理人盈余管理行为,体现为大量正面报道会提升投资者对公司未来收益的预期,而公司大股东或经理人为了迎合投资者预期而进行盈余管理。莫冬燕(2015)研究发现,媒体关注与企业应计项目盈余管理及真实活动盈余管理之间均呈现正向相关关系,表明媒体关注迫使管理层为了满足市场对盈余的预期而被动进行盈余管理。应千伟等(2017)发现媒体关注会通过提升个人投资者关注度形成市场压力,从而促进应计项目的盈余管理。

国内学者还从企业创新角度对媒体报道市场压力假说提供了证据。国内学者阳丹和夏晓兰(2015)从创新投入角度实证检验发现,媒体报道给管理者带来的巨大压力,诱使其更加注重公司短期业绩,从而减少企业创新。杨道广等(2017)从专利创新产出角度得出,媒体负面报道数量与企业创新水平显著为负。进一步发现,与会计相关的负面报道数量更可能与企业创新水平负相关,证实了企业抑制创新的主要原因来自短期财务业绩压力,验证了市场压力假说。

2.媒体偏差

现有研究大多集中于媒体正面报道或负面报道对公司治理的影响,所隐含的假设前提是媒体报道是无偏的。然而,现实中受法律环境、政府干预及媒体行业竞争等诸多因素影响,媒体报道并不总能保持客观中立,即媒体报道存在偏差。

媒体报道偏差最早由Hayakawa(1940)提出,Gentzkow& Shapiro(2006) 将媒体报道偏差定义为是对报道的取舍、对词句预期的斟酌以及对不同信息来源的选择。媒体报道偏差的产生既来源于媒体自身的供给动机,同时也为报道需求方所左右,表现在媒体对受众、广告商、政府以及其他利益相关集团偏好和需求的迎合(Mullainathan&Shleifer,2005; Reuter&Zitzewitz,2006; Ellman&Germano,2009; Rinallo&Basuroy,2009; Gentzkow&Shapirao,2010; Gurun&Bulter,2012)。具体来说,媒体报道偏差可以分为以下三种情形:一是媒体盈利性特征使其具有迎合读者和追求“轰动效应”的特点;二是媒体可能因为广告收入等利益关系被公司“俘获”,与企业合谋;三是受所有权和言论自由等因素影响,媒体所报道信息并非绝对自由,在一定程度上受到来自政府等方面的控制和压力。

其一,媒體自利诉求。大多数媒体都是盈利性的,有着特定的利益诉求,Lippmann(1922)指出,媒体出于自身利益的追求和吸引更多的社会关注,倾向于报道或突显出新闻内容的趣味性和轰动性。这些利益诉求影响媒体报道的公正性,甚至会扭曲事实,误导新闻关注者。Core(2008)认为媒体报道CEO高薪丑闻是为迎合受众的娱乐心态而制造的轰动新闻,因为并未发现媒体对于公司CEO超额薪酬的报道产生了改善效果。国内学者熊艳(2011)通过对“霸王事件”进行了案例分析,考察了媒体追逐“轰动效应”传播失真新闻,为上市公司带来负面影响,也导致资本市场乱象丛生。媒体报道内容失真和追求轰动效应一方面会导致受众因怀疑媒体报道内容的质量而降低对媒体信息的需求;另一方面,媒体密集报道产生的轰动效应反过来吸引更广泛的关注,如2011年双汇“瘦肉精”事件以及2013年“315”晚会曝光苹果公司歧视中国消费者事件等,给相应的公司带来巨大的舆论压力,导致声誉机制或行政介入发挥媒体治理作用。

其二,媒体合谋。媒体受广告费用收入等利益驱使,有动机与当地企业保持一定合作,存在合谋动机。国外学者Gurun(2010)研究发现,当企业董事会成员中有来自于媒体专家时,公司好消息可以获得更多媒体报道而坏消息获得更少媒体报道。Gurun and Bulter(2012)发现,地方媒体报道地方企业很少使用负面词汇。在中国,2014年4月发生的“中国经济时报社河南记者站被撤销案”以及同年9月发生的“21世纪网”等新闻敲诈案,均表明媒体报道“有偿缄默”或“有偿报道”的社会乱象。国内学者孔东民等(2013)研究发现,某些特定场景下,当地媒体与当地企业可能存在合谋的证据。饶育蕾(2016)基于上市公司控制媒体行业公司视角,研究发现媒体关联与上市公司正面报道数量正相关,并且随着媒体关系的加强,媒体报道偏差也随之加剧,进而引发政府和监管部门关注,触发行政介入的公司治理机制。

其三,政府干预。Djankov et al(2003)发现,全球97个国家和地区媒体所有权类型的统计中,超过29%的报纸、60%的电视台和72%的电台是由政府拥有和控制的。一方面,政府通过所有权对媒体进行控制和施加压力,影响媒体的独立性与客观性,降低了公众获得多元观点的可能性。另一方面,政府通过产业政策改变媒体行业竞争格局或者干预媒体言论自由权利影响媒体报道(李培功和徐淑美,2013)。

Piotroski et al(2015)发现地方政绩与本地企业业绩密切相关,因此地方政府在特殊时期有动机干预媒体对本地企业的报道,甚至压制负面报道。You et al(2017)研究发现,媒体的国有产权属性及政府对媒体的管制也会直接影响媒体监督效力的发挥。市场导向媒体更高效更独立,发挥了积极的信息中介和公司治理作用,而国有产权属性的媒体作用则较弱。戴亦一等(2011)发现来自地方政府的媒体管制会大大削弱媒体监督治理效力,在地方政府干预程度越高的地区,媒体的舆论监督作用越弱。Houston et al(2011)通过对跨国数据的研究发现,在政府掌握媒体所有权的情况下媒体关注会造成较大程度的银行对借贷企业的腐败,且这种腐败在借贷企业是私有企业的时候更为显著。金智等(2014)对中国情境的研究发现政府对媒体和银行存在双重控制,媒体报道的独立性和公正性受到严重干预,反而出现“银行风险越大,媒体报道越多”现象,媒体监督在银行风险治理中遭遇了严重困境,难以发挥公司治理作用。

五、总结与研究展望

本文通过国内外研究媒体相关文献的阅读,对媒体含义、媒体常用数据库、度量方法以及指标构造进行了整理,并就媒体在资产价格和定价效率、公司治理财务金融学两大领域的作用和途径进行了总结。本文发现,在资产价格和定价效率方面,媒体影响资本市场股票交易价格、活跃程度和股票收益率,对传统金融学中难以解释的股价同涨同跌、IPO高抑价及长期表现不佳、盈余公告后漂移市场异象也给出了有力解释,进一步地,媒体影响资产价格和定价效率可以从信息不对称和行为金融视角给出合理解释。在公司治理方面,媒体发挥监督治理功能并非有利无弊,而更像是一把“双刃剑”,对公司治理既产生正面效果也存在负面效果。国外研究普遍支持媒体通过声誉约束产生正面作用,而在中国特殊的制度和经济背景下,媒体治理主要通过引发行政监管机构介入实现的。媒体负面治理效果体现在媒体出于种种原因下的媒体偏见以及媒体高关注度之下给上市公司造成的市场压力。

在现有文献的基础上,本文认为未来对媒体的研究可以更多从媒体异质性、新媒体以及数据收集方面做进一步拓展。

在媒体异质性方面,我国媒体创办之初,主流媒体的功能是政治宣传,同时媒体受到各级政府较为严格的管制。在法制尚未健全、行政干预较强的环境下,媒体迫于政府行政压力而放弃对某些公司违规行为的负面报道,导致其监督治理动机可能产生异化。20世纪80年代,市场经济的深化为中国报纸行业改革提供了宽松环境,90年代报业逐渐合并与制度创新,形成了多家大型报业集团。经过转制,媒体行业逐渐引入市场竞争,其经营方式也产生了深刻变化。官媒依然有来自政府的补贴支持,但商报自负盈亏需要依靠广告费用和读者订阅量获得收入;媒体不同经营方式将导致其出于自身经济利益最大化考虑对是否报道、报道内容、语气等方面进行权衡,因此难以保证其报道的中立与客观;从媒体是否有地域属性上可以区分为地方性媒体和全国性媒体。媒体异质性对资产价格和定价效率以及公司治理的作用值得进一步研究。

在新媒体研究方面,互联网的普及和发展促使以百度搜索、东方财富网股吧、和讯财经、雪球、微博、微信为代表的门户网站和社交APP成为信息传播与讨论的重要平台。网络新媒体相较于传统报刊杂志,在信息传播速度、大众参与讨论和交流的便捷程度方面有着不可比拟的天然优势。单纯从传统报纸媒体上获取媒体关注信息无法满足研究需要,网络新媒体对资产定价和公司治理所发挥的作用正逐步成为该领域的研究热点。

在数据收集方面,现有研究大多通过CNKI《中国重要报纸全文数据库》、中国资讯行的中国经济新闻库、巨灵数据库、慧科新闻数据库等,通过对上市公司采用标题或主题搜索的方式手动收集上市公司新闻报道,下载新闻报道全文内容之后再进行逐篇人工阅读,以此区分媒体正面报道和负面报道。然而人工阅读不仅耗费巨大的时间和精力,同时难免产生分歧与偏差。本文认为,今后应充分结合计算机技术,将大样本、网络爬虫、文本分析和词汇语义辨别、支持向量机等计算机方法融入到对媒体的研究中,为后续研究提供了更高效、更客观的技术支持。

主要参考文献:

[1]郭照蕊,黄俊.新闻媒体报道、高管薪酬与企业未来经营绩效[J].中央财经大学学报,2018(06):60-73+84.

[2]游家兴,陈志锋,肖曾昱.财经媒体地域偏见实证研究[J].经济研究,2018(04):169-184.

[3]杨道广,陈汉文,刘启亮.媒体压力与企业创新[J].经济研究,2017(08):127-141.

[4]熊艳,李常青,魏志华.媒体报道与IPO定价效率:基于信息不对称与行为金融视角[J].世界经济,2014(5):135-160.

[5]聶左玲,汪崇金,秦凤鸣.财经报道可以倚重吗 ——来自AH交叉上市公司的现场实验证据[J].外国经济与管理,2017(10):114-128.

[6]王木之,李丹.资本市场中的媒体公关:来自我国企业IPO的经验证据[J].管理世界,2016(7):121-136+188.

[7]于忠泊,田高良,张咏梅.媒体关注、制度环境与盈余信息市场反应——对市场压力假设的再检验[J].会计研究2012(9):40-51+96.

[8]杨玉龙,吴文,高永靖.新闻媒体、资讯特征与资本市场信息效率[J].财经研究,2018(06):110-126.

[9]汪昌云,武佳薇.媒体语气、投资者情绪与IPO定价[J].金融研究,2015(9):174-189.

[10]刘向强,李沁洋,孙健.媒体语气会影响股票收益吗 ——基于互联网媒体的经验证据[J].科学决策,2017(6):41-54.

[11]杨德明,赵璨.媒体监督、媒体治理与高管薪酬[J].经济研究,2012(6):116-126.

[12]柳木华,大众传媒对会计舞弊的监督:一项经验研究[J].证券市场导报,2010(8):43-50.

[13]罗进辉,媒体报道与高管薪酬契约有效性[J].金融研究,2018(3):190-206.

[14]孙鲲鹏,肖星.互联网社交媒体、投资者之间交流与资本市场定价效率[J].投资研究,2018(4):140-160.

[15]周开国,应千伟,钟畅.媒体监督能够起到外部治理的作用吗?——来自中国上市公司违规的证据[J].金融研究,2016(6):193-206.

[16]应千伟,呙昊婧,邓可斌.媒体关注的市场压力效应及其传导机制[J].管理科学学报,2017(4):32-49.

[17]刘锋,叶强,李一军.媒体关注与投资者关注对股票收益的交互作用:基于中国金融股的实证研究[J].管理科学学报,2014,17(1):72-85.

[18]唐斯圆,李丹.普通投资者关注度与股价崩盘风险——基于自媒体的研究[J].投资研究,2018(4):38-56.

[19]南晓莉.新媒体时代网络投资者意见分歧对IPO溢价影响——基于股票论坛数据挖掘方法[J].中国软科学,2015(10):155-165.

[20]沈艺峰,杨晶,李培功.网络舆论的公司治理影响机制研究——基于定向增发的经验证据[J].南开管理评论,2013,16(3):80-88.

[21]施荣盛.投资者关注与分析师评级漂移——来自中国股票市场的证据[J].投资研究,2012(6):133-145.

[22]石勇,唐静,郭琨.社交媒体投资者关注、投资者情绪对中国股票市场的影响[J].中央财经大学学报,2017(07):47-55.

[23]金宇超,靳庆鲁,李晓雪.资本市场注意力总量是稀缺资源吗 [J]金融研究,2017(10):162-177.

[24]才国伟,李琪,黄起海.企业社会责任、媒体报道与外部融资[J].金融学季刊,2018,12(1):1-26.

[25]熊艳,杨晶.媒体监督与IPO业绩变脸:甄别、传导还是治理[J].财贸经济,2017(6):66-79.

[26]颜恩点,曾庆生.新闻媒体的信息和监督功能:基于上市公司会计盈余价值相关性的研究[J].外国经济与管理,2018,(7):99-112.

[27]罗进辉,李小荣,向元高.媒体报道与公司的超额现金持有水平[J].管理科学学报,2018(7):92-112.

[28]汪昌云,武佳薇,孙艳梅.公司的媒体信息管理行为与IPO定价效率[J].管理世界,2015(1):118-128.

[29]饶育蕾,谢倩倩,王建新.媒体关联与新闻报道偏差——来自我国上市公司的经验证据[J].管理评论,2016,(9):194-205.

[30]黄孝武,程敏,尹齐炜.公司市值与媒体关注市场效应[J].金融经济学研究,2018(3):68-79.

[31]张雅慧,万迪昉,付雷鸣.媒体报道、投资者情绪与IPO抑价——来自创业板的证据[J].山西财经大学学报,2011(9):42-48.

[32]游家兴,郑建鑫.媒体情绪、框架依赖偏差与IPO异象——基于议程设置理论的研究视角[J].投资研究,2013(12):68-84.

[33]李培功,沈艺峰.媒体的公司治理作用:中国的经验证据[J].经济研究,2010(4):14-27.

[34]戴亦一,潘越,刘思超.媒体监督、政府干预与公司治理:来自中国上市公司财务重述视角的证据[J].世界经济,2011(11):121-144.

[35]李明,叶勇.媒体负面报道对控股股东掏空行为影响的实证研究[J].管理评论,2016,28(1):73-82.

[36]张丽达,冯均科,陈军梅.媒体监督、内部控制与审计意见[J].审计研究,2016(5):73-81.

[37]谭松涛,甘顺利,阚铄.媒体报道能够降低分析师预测偏差吗 [J].金融研究,2015(5):192-206.

[38]周开国,应千伟,陈晓娴.媒体关注度、分析师关注度与盈余预测准确度[J].金融研究,2014(2):139-152.

[39]赖黎,夏晓兰.媒体报道与信贷获取[J].世界经济,2016(9):124-148.

[40]郑志刚,丁冬,汪昌云.媒体的负面报道、经理人声誉与企业业绩改善——-来自我国上市公司的证据[J].金融研究,2011(12):163-176.

[41]李焰,秦義虎.媒体监督、声誉机制与独立董事辞职行为[J].财贸经济,2011(3):36-41+60.

[42]石晓峰,仲秋雁.媒体报道、所有权性质与上市公司债务融资期限结构[J].大连理工大学学报(社会科学版),2017(3):11-17.

[43]叶勇,李明,王雨潇.媒体监督、经理人特征与掏空——基于我国家族上市公司的经验证据[J].管理评论,2017(2):155-167.

[44]金智,赖黎.媒体在银行风险治理中的角色:中国的逻辑[J].金融研究,2014(10):102-115.

[45]李培功,沈艺峰.媒体的公司治理作用:中国的经验证据[J].经济研究,2010(4):14-27.

[46]醋卫华,李培功.媒体监督公司治理的实证研究[J].南开管理评论,2012,15(1):33-42.

[47]周开国,应千伟,钟畅.媒体监督能够起到外部治理的作用吗 ——来自中国上市公司违规的证据[J].金融研究,2016(6):193-206.

[48]莫冬燕.媒体关注:市场监督还是市场压力——基于企业盈余管理行为的研究[J].宏观经济研究,2015(11):106- 118.

[49]阳丹,夏晓兰.媒体报道促进了公司创新吗[J].经济学家,2015(10):68-77.

[50]熊艳,李常青,魏志华.媒体“轰动效应”:传导机制、经济后果与声誉惩戒——基于“霸王事件”的案例研究[J].管理世界,2011(10):125-140.

[51]孔东民,刘莎莎,应千伟.公司行为中的媒体角色:激浊扬清还是推波助澜 [J].管理世界,2013(7):145-162.[52]Bushee,B.J.,Core,J.E.,Guay,W.,et al.The role of the business press as an information intermediary[J]. Journal of Accounting Research,2010(1): 1-19.

[53]Dyck,A.,Volchkova,N,,Zingales,L.The corporate governance role of the media: Evidence from Russia[J].The Journal of Finance,2008,63(3): 1093-1135.

[54]Fang,L.,Peress,J.Media coverage and the cross‐section of stock returns[J].The Journal of Finance,2009,64(5): 2023-2052.

[55]Tetlock,P.C.Giving content to investor sentiment: The role of media in the stock market[J]. The Journal of finance,2007,62(3): 1139-1168.

[56]Core,J.E.,Guay,W.,Larcker,D.F.The power of the pen and executive compensation[J].Journal of financial economics,2008,88(1): 1-25.

[57]Tetlock,P.C.,Saar‐Tsechansky,M.,Macskassy,S. More than words: Quantifying language to measure firms fundamentals[J].The Journal of Finance,2008,63(3): 1437-1467.

[58]Fang,L.,Peress,J.Media coverage and the cross‐section of stock returns[J].The Journal of Finance,2009,64(5): 2023-2052.

[59]Miller,G.S.The press as a watchdog for accounting fraud[J].Journal of Accounting Research,2006,44(5): 1001-1033.

[60]Peress,J.The media and the diffusion of information in financial markets: Evidence from newspaper strikes[J].The Journal of Finance,2014,69(5): 2007-2043.

[61]Cook,D.O.,Kieschnick,R.,Van Ness,R.A.On the marketing of IPOs[J].Journal of Financial Economics,2006,82(1): 35-61.

[62]Liu,L.X.,Sherman,A.E.,Zhang,Y.The long-run role of the media: Evidence from initial public offerings[J]. Management Science,2014,60(8): 1945-1964.

[63]Drake,M.S.,Guest,N.M.,Twedt,B.J.The media and mispricing: The role of the business press in the pricing of accounting information[J].The Accounting Review,2014,89(5): 1673-1701.

[64]Joe,J.R.Why press coverage of a client influences the audit opinion[J].Journal of Accounting Research,2003,41(1): 109-133.

[65]Dyck,A.,Volchkova,N.,Zingales,L.The corporate governance role of the media: Evidence from Russia[J]. The Journal of Finance,2008,63(3): 1093-1135.

[66]Besley,T. Prat. A. Handcuffs for the grabbing hand Media capture and government accountability[J]. American economic review,2006,96(3): 720-736.

[67]Dyck,A.,Zingales,L. Private benefits of control: An international comparison[J]. The journal of finance,2004,59(2): 537-600.

[68]Liu,B.,McConnell,J.J.The role of the media in corporate governance: Do the media influence managers capital allocation decisions [J]. Journal of Financial Economics,2013,110(1): 1-17.

[69]Nguyen,B. D. Is more news good news Media coverage of CEOs,firm value,and rent extraction[J]. Quarterly Journal of Finance,2015,5(04): 1550020.

[70]Joe,J. R.,Louis,H.,Robinson,D. Managers and investors responses to media exposure of board ineffectiveness[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis,2009,44(3): 579-605.

[71]Dyck,A.,Zingales,L. The bubble and the media[J]. Corporate governance and capital flows in a global economy,2003: 83-104.

[72]Gurun,U. G.,Butler,A. W. Dont believe the hype: Local media slant,local advertising,and firm value[J]. The Journal of Finance,2012,67(2): 561-598.