长江经济带污染物排放强度的空间差异及影响因素研究

王宇昕 余兴厚 熊兴

摘 要:本文通过构建污染物排放指标体系对长江经济带各省市污染物排放强度水平进行测算,运用泰尔指数、基尼系数以及对数离差均值三个具有互补性的差异性指标对污染物排放强度的区域差异进行综合评价,基于省际面板数据,引入产业结构水平、经济发展水平、人力资本水平、外商投资水平、能源消耗水平和城镇化水平等六个解释变量,选用空间计量模型实证探究了长江经济带整体以及各区域污染物排放强度的影响因素。研究结果显示:长江经济带各区域污染物排放强度具有显著的差异性,以2011年为转折点,总体上呈现出先上升后下降的变化趋势,其中上游地区的差异最大,中游地区次之,下游地区最小;三大区域污染物排放强度的影响因素存在着明显的差异性,各解释变量对不同区域降低污染物排放强度的作用存在着显著的异质性。

关键词:污染物排放强度;空间差异;影响因素;长江经济带

中图分类号:F127;F205文献标志码:A文章编号:1674-8131(2019)03-0104-11

一、引言

习近平总书记分别于2016年和2018年两次在考察长江经济带生态环境和发展建设情况时强调长江经济带建设要坚持贯彻“共抓大保护、不搞大开发”的战略思路。显然,这一战略思路强化了长江经济带建设发展中生态环境硬约束。在国家环境保护部所印发的《长江经济带生态环境保护2016—2017年行动计划》中对提高长江经济带生态环境质量与减少主要污染物排放总量作出了明确的要求和规定。控制并减少主要污染物的排放作为推进长江经济带生态文明建设过程中的重点与难点,已成为沿江各省市经济与社会发展过程中的共识,是能否顺利将长江经济带打造成环境友好型、资源节约型的可持续发展带的关键。由于我国各地区的经济发展水平和技术效率存在明显差异[1],污染物排放规模和强度均具有显著的区域异质性。长江经济带横跨我国东中西部11省市,其内部的区域差异显著,因此,深入研究长江经济带各省市污染物排放的差异与变化趋势,积极探索污染物排放的减排路径是当前长江经济带生态优先、绿色发展的重要部分。

污染物减排作为环境污染治理的重要环节,对生态环境质量的改善与环保基础设施建设水平的提升均具有积极的促进作用。学术界普遍使用污染物排放强度作为反映单位新创造经济价值的环境负荷量的衡量指标。围绕着污染物控制与减排制度的设计研究,杨玉峰和傅国伟(2001)基于国家宏观层面对各区域污染物排放总量的分配原则进行探索[2],指出我国的分配方案应充分考虑到区域间的差异特征;王媛等(2008)将基尼系数运用到水污染总量的分配中,设计出各区域水污染排放的初始分配方案[3],为推进排污许可证交易制度建立提供理论依据;张文静等(2015)引入人口、GDP、水环境容量等多维度指标对污染物总量分配的方法进行优化[4];周申蓓和齐文韬(2017)从企业微观层面,运用联合确定基数探讨了在合作协商下的企业污染物减排模式[5]。要达到控制、减少污染物排放的目标必须建立在对地区范围内污染物排放的准确测量基础上,宋修霖等(2015)对我国当前污染物核算中环境监测数据的使用以及核算的标准两大方面提出了改进思路[6];在污染物减排的绩效考核方面,徐广华等(2011)对污染物总量减排的考核原则与考核思路提出了几点思考,为构建污染物减排的绩效考核体系奠定了理论基础[7];董圆媛等(2015)选择27个指标对太湖流域水污染总量减排进行绩效评估,为推进流域水污染物减排的绩效考核作出了重要贡献[8]。实证研究方面主要是側重单一或多种污染物排放强度水平的评价与其影响因素。苏丹等(2010)选取化学需氧量、废水量和氨氮污染物,运用均方差赋权法对辽河流域的工业废水的污染物排放强度进行分析评价[9];陈媛媛和李坤望(2010)基于36个工业行业的面板数据,探究在开放条件下,影响污染物排放强度的主要因素[10];王超等(2015)对海河流域各区域主要的污染物来源与污染物组成结构进行对比分析,为海河流域的产业布局提出对策建议[11]。此外,在研究污染物排放强度的地区差异方面,陈一萍等(2014)基于福建省2007—2012年主要污染物排放数据,采用密切值法对其年际差异与地区差异进行了计算分析[12];董小林等(2017)采用熵权TOPSIS方法对陕西省各省市的工业污染强度的差异性进行综合评价并提出相关的减排建议[13]。

综上所述,学者们围绕着污染物减排的制度设计、核算体系、绩效考核机制做了丰富的研究;在污染物排放强度方面,针对污染物排放强度水平的评价与区域差异进行了大量的实证研究,并对其造成的原因进行了深入分析。但总体来看,大多数关于污染物排放强度的实证研究只是局限于省际或流域范围内,而少有的关于省际间或全国范围内污染物排放强度的差异性研究只是针对单一污染源,针对多种污染物排放强度的文献较少。此外在探究区域间污染物排放强度的差异时,大部分研究只考虑了本地区自身的经济社会发展因素,而较少涉及空间效应的研究。因此,本文选取长江经济带11个省市为研究对象,对其在2006—2015年污染物排放强度进行综合测算与评价,并探究其空间差异性及影响因素。

二、长江经济带各省市污染物排放强度的现状与差异性分析

1.污染物排放强度的水平现状分析

(1)污染物排放强度的测算。当前学术界关于污染物排放强度的测算主要是针对特定污染源,如大气中的污染物排放、水质中的污染物排放、公路线源的污染物排放(刘华军 等,2012;李海萍 等,2016;何吉成,2015)[14-16]。本文基于环境公报上对主要污染物的范围界定为依据,从废物、废水和废气三方面对污染物排放强度进行综合测算。

鉴于当前对污染物排放的测算主要是从污染物浓度与污染物排放总量两个方面来研究,前者主要适用于对废气、废水排放的测算;后者则对废气、废水与固体废物排放的测算均适用。考虑到现阶段我国环境管理政策的主要目标是控制、减少污染物排放总量,因此本文选用污染物排放总量作为衡量指标,借鉴相关文献对测量污染物排放的指标体系,基于指标选取的科学性、层次性、合理性和可及性,构建测量污染排放的指标体系,如表1所示。

依据袁晓玲等(2009)[17]、刘亦文等(2016)[18]的处理方法,将长江经济带各省市每年污染物指标的排放量作为基础变量,对其标准化处理后运用熵权法确定各个变量所占的权重,进而求出各省市每年的污染物排放水平。此外,通过平减指数计算求出各省市每年的实际GDP值。最后计算各省市每年污染物排放水平与所对应的实际GDP的比值,得到各省市每年的污染物排放强度,相关数据来源于《中国环境统计年鉴》和各省市统计年鉴。本文计算的污染物强度可以理解为各省市在生产每单位GDP(万元)所需排放的污染物数量,计算结果如表2所示。

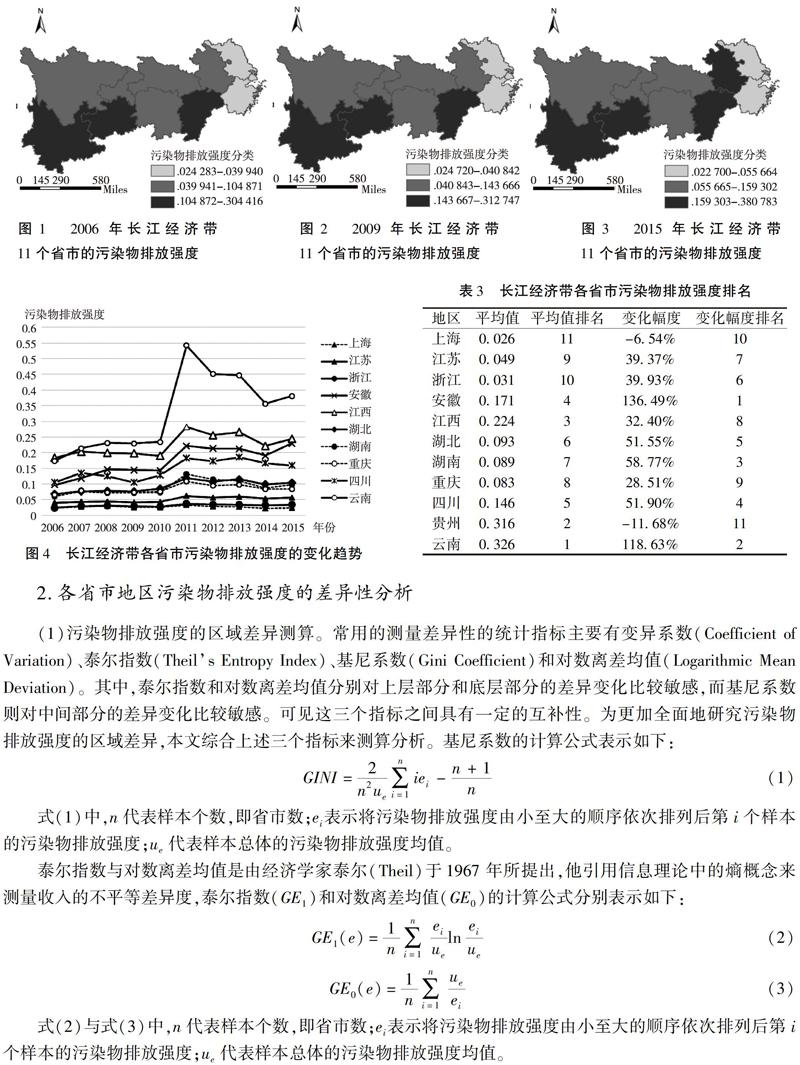

(2)污染物排放强度的统计分析。从图4各省市污染物排放强度的期初、期末值来看,除上海和贵州出现不同幅度的下降之外(下降幅度分别为6.54%和11.68%),其余九省市的污染物排放强度呈现不同幅度的上升。其中增长幅度最大为安徽,由2006年的0.097上升至2015年的0.229,增长率达136.49%,紧随其后的分别是云南、湖南、四川、湖北等。虽然江西、江苏和浙江作为增长幅度最小的三个省份,但其污染物排放强度的增长率也均超过了30%,这说明相比于2006年,2015年长江经济带整体的污染物排放强度水平更高。此外,从各省市十年的污染物排放强度平均值来看,最高的前三位省市分别是云南、贵州和江西,分别达到0.326、0.316和0.224,比最低的上海高出10倍左右,即云南每万元GDP所排放生产、生活的污染物量约是上海的12倍。从现有学者的研究分析来看,造成上述显著的省域差异的原因是多方面的,其中最主要、直接的原因是云南、贵州等上游地区以及江西等中游地区的GDP总量产值远低于上海、浙江等下游地区,其之间的GDP数量差距远大于其之间的污染排放差距。如云南在2006年和2015年的污染物排放总量分别占当年长江经济带污染物排放总量的10.76%和15.18%,但其GDP产值仅分别占当年长江经济带GDP生产总值的4.33%和4.39%;再如贵州在2006年和2015年的污染物排放总量分别占当年长江经济带污染物排放总量的10.73%和7.56%,但其GDP产值分别占当年长江经济带GDP生产总值的2.47%和3.13%,这反映出云南、贵州等上游地区在生产、生活过程中新创造单位GDP的环境负荷量比较大,经济、社会与生态环境的耦合度不高。另外,长江经济带各省市产业结构的异质性、环保基础设施建设水平的不均衡、生态环境治理的制度差异等诸多因素也是造成省际污染物排放强度存在较大差异的重要原因。

2.各省市地区污染物排放强度的差异性分析

(1)污染物排放强度的区域差异测算。常用的测量差異性的统计指标主要有变异系数(Coefficient of Variation)、泰尔指数(Theils Entropy Index)、基尼系数(Gini Coefficient)和对数离差均值(Logarithmic Mean Deviation)。其中,泰尔指数和对数离差均值分别对上层部分和底层部分的差异变化比较敏感,而基尼系数则对中间部分的差异变化比较敏感。可见这三个指标之间具有一定的互补性。为更加全面地研究污染物排放强度的区域差异,本文综合上述三个指标来测算分析。基尼系数的计算公式表示如下:

泰尔指数与对数离差均值是由经济学家泰尔(Theil)于1967年所提出,他引用信息理论中的熵概念来测量收入的不平等差异度,泰尔指数(GE1)和对数离差均值(GE0)的计算公式分别表示如下:

(2)污染物排放强度的省际差异分析。根据式(1)、式(2)和式(3),可依次测算出各省市每年污染物排放强度的基尼系数、泰尔指数与对数离差均值,具体计算结果详见表4。

从表4可发现,基尼系数、泰尔指数以及对数离差均值整体上呈现出相同的变化趋势,但在某些年份,三个指标的变动幅度却表现出较为明显的差异。如在2009年,泰尔指数与对数离差均值较2008年分别上涨14.05%和13.21%,但基尼系数却较2008年仅上升6.44%,这表明,处于污染物排放强度两端水平的省市经历了较大的变化,而处于污染物排放强度中间水平的省市其变化幅度相对较小。综合比较三个指标的整体变化幅度,可发现变化幅度最大的为泰尔指数,对数离差均值次之,基尼系数最小,这表明在观察期内,长江经济带污染物排放强度的内部组成结构尚未发生较大改变。

从统计特征来看,基尼系数的最大值、最小值与平均值分别为0.422 8、0.379 4、0.401 7;对数离差均值的最大值、最小值与平均值分别为0.338 5、0.263 1、0.305 6;泰尔指数的最大值、最小值与平均值分别为0.291 3、0.231 5、0.262 9。其中基尼系数与泰尔指数均在2009年具有最高的正向增长率,增长率分别为6.44%和14.05%;对数离差均值在2011年具有最高的正向增长率,增长率为15.03%,这表明长江经济带污染物排放强度的区域差异在2009年与2011年均出现了大幅度的上升;此外,基尼系数、对数离差均值均在2014年具有最高的负向增长率,增长率分别为-3.90%和-6.58%,泰尔指数在2008年具有最高的负向增长率,增长率为-7.77%,这表明长江经济带污染物排放强度的区域差异在2008年与2014年均出现了大幅度的下降。

(3)三大区域间污染物排放强度的差异分析。根据表1的测算结果和《长江经济带规划发展纲要》对长江流域区域的划分方法,依照式(4)和式(5)对长江经济带整体污染物排放强度差异进行分解,可计算出各区域间污染物排放强度的差异特征,具体结果见表5与表6。

综合表6和表7可以看出,泰尔指数与对数离差均值所描述的各区域差异特征基本相似,上游地区各省市间污染物排放强度的差异程度最大,中游地区次之,下游地区最小。从整体观察期来看,上述两个指标均以2009年和2011年为转折点:在2006—2008年污染物排放强度呈现出下降趋势,随后在2009年陡然上升至近似于2006年的水平,随后再次呈下降趋势,但2011年再次陡然上升,达到观察期中的最大值,即在2011年长江经济带各区域的污染物排放强度的差异值达到最大,2011年之后又平稳地下降。进一步分析组成各区域污染物排放强度的差异结构,可以发现每年的区域内差异均小于区域间差异,即在污染物排放强度的总差异中,区域间差异扮演着最主要的作用。就区域间差异水平占总差异水平的比例来看,总体上呈现出平稳上升的趋势,这说明区域间差异在总差异中占据日益主要的地位。

三、长江经济带污染物排放强度的空间性分析

1.污染物排放强度的空间相关性检验

依据表2计算结果,使用全局自相关检验模型,可分别求得各年的Morans I指数。全局Morans I指数描述了各省市每年污染物排放强度的空间关联与空间差异程度。

图5为Morans I指数变化情况。

从图5可看出,各年的Morans I指数均大于0.148,这表明长江经济带各省市的污染物排放强度具有空间正相关性,存在一定程度上的集聚效应,即污染物排放强度高的省市互为相邻,污染物排放强度低的省市互为相邻。从Morans I指数的变化趋势来看,Morans I指数整体上呈现出平稳的、具有一定波动性地增长,由2006年的0.148迅速增长至2007年的0.234,随后呈现出缓慢的下降趋势,下降至2009年的0.178之后,又开始上升,在2014年达到最大值0.304,随后又在2015年骤然下降到0.234。为更好地分析各省市地区污染物排放强度在空间上的集聚分布特征,本文引入2006年、2011年以及2015年Moran散点图来分析,详见图6、图7和图8。

图6、7、8中Moran散点图的第一、第二、第三和第四象限分别对应着高—高、低—高、低—低和高—低地区,其中第一和第三象限所对应的Morans I指数为正,表明落在此范围内具有空间的正相关性;第二和第四象限所对应的Morans I指数为负,表明落在此范围内具有空间的负相关性。从Moran散点图的变化趋势来看,整体上的散点分布情况变化不大,大部分散点主要是落在第二和第三象限,只有较少散点落在第一象限或者第二象限。进一步研究可发现,污染物排放强度低集聚的最开始主要是集中在以上海和江苏为中心的下游地区,但到2008年之后就变为以上海为中心的下游地区。

综合分析,样本各年的全局自相关性均至少在5%显著性水平显著,但在局部空间自相关检验中,大多数省份并不存在着显著的局域空间自相关性。因此,可说明全局的空间自相关并非是由局域空间自相关所造成的。

2.污染物排放强度的影响因素研究

本文选取长江经济带各省市的产业结构水平(INDU)、人均GDP水平(GDP)、平均人力资本水平(ALAB)、外商投资水平(FDI)、能源消耗强度(ES)以及城镇化水平(URBAN)等六个解释变量来探究各省市污染物排放强度的影响因素。其中,产业结构水平采用地区第二产业产值占地区经济总产值的比例;平均人力资本水平通过人均受教育年限来衡量,依据人口普查、抽样调查和经济普查资料,运用加权平均法测算所在地区的就业人员的平均受教育年限,计算方法参见钞小静(2014)[19]对不同学历水平的赋权标准,对未上过学、小学、初中、高中(包含中职)、大学专科、大学本科、研究生及以上分别赋予权重1、6、9、12、15、16、19,进而求出加权平均值;外商投资水平用外商投资总额与GDP总值来表示;能源消耗强度采用各省市的总能源消耗与其各自的GDP比值来表示;城镇化水平用各省市当地的城镇常住人口占总人口的比例来表示,相关数据来源于各省市统计年鉴。

鉴于污染物排放具有外部性特征,因此污染物排放强度不仅受本省市的产业结构、人均GDP水平等因素影响,还受邻近省市的产业结构、人均GDP水平等因素影响。本文选用空间面板计量模型依次对长江经济带整体和三大区域分别做空间自回归模型(SAR)、空间杜宾模型(SDM)、空间自相关模型(SAC)、空间误差模型(SEM)分析。结果显示,除SDM在长江经济带整体和三大区域均适用以外,其余三个模型只部分适用。因此,为便于比较分析,本文采用SDM,对于是选用随机效应还是固定效应,运用了Hausman检验

由于篇幅限制,这里没有报告Hausman检验结果以及长江经济带整体和各区域的SAR、SAC、SEM回归结果,如有需要可向作者索取。,结果显示长江经济带整体和三大区域均更适用随机效应模型,回归结果见表7。

表7显示,对整体或三大区域而言,SDM的拟合优度均优于普通面板回归模型,这表明长江经济带各省市的污染物排放强度值存在着较强的空间联系。从整体上看,人均GDP水平、平均人力资本水平、能源消耗强度三个解释变量均在1%的显著性水平上显著,这说明就长江经济带11个省市整体而言,人均GDP水平的提升以及平均人力资本水平和能源消耗强度的调整对污染物排放强度的降低有着重要的作用。

从各区域的回归结果来看,除产业结构水平、GDP水平、平均人力资本水平、能源消耗强度均对三大区域污染物排放强度具有显著影响外,外商投资水平与城镇化水平仅对部分区域显著,结合各解释变量的相关系数可以发现,各区域污染物排放强度的影响因素存在着一定的差异性,其中上游地区与中下游地区之间的差异较为显著。因此,长江经济带各区域在贯彻落实降低污染物排放的实践过程中需结合自身实际情况制定符合本区域的减排政策,不可盲目地“一刀切”。

就各自变量而言,人均GDP水平均在1%的显著性水平上显著,这表明地区经济发展水平与污染物排放强度存在着紧密的關系,其中上游地区人均GDP水平与污染物排放强度呈负相关,即随着上游地区经济发展水平的提高,污染物排放强度会出现下降趋势;中游、下游地区的人均GDP水平与污染物排放强度呈正相关,即随着中游、下游地区经济发展水平的提高,污染物排放强度会出现上升趋势;这看似与Grossman 和Krueger[20]所检验的经济增长与环境污染之间呈倒U型关系(通常叫作库兹涅茨环境曲线,即随着经济水平的增长,环境污染呈现先上升后下降的趋势)不相符,但仔细推敲可发现本文所得的结果是比较合理的。首先,本文所检验的是经济水平增长与污染物排放强度之间的关系,而并非库兹涅茨环境曲线中描述的经济水平增长与环境污染水平之间的关系;其次,本文对污染物排放的测算涵盖废物、废气与废水三大一级指标,七个二级指标,核算指标体系更加丰富全面,而Grossman 和Krueger[20]的污染物测定只包含空气污染和水污染两方面。造成上游与中、下游系数符号不同的原因主要是由于上游(西部)地区自身的区域条件因素和相对落后的经济发展水平,其经济的增长主要是依靠第一产业和传统的服务业,两者都是对环境危害相对较小的产业;其次,近年来上游地区,特别是云南省和贵州省,大力发展生态旅游业,生态旅游就是依托良好的生态环境,减少对自然环境的污染,是经济增长与生态环境保护协调发展的绿色产业;再者,国家在长江流域生态环境建设上不均衡的投入,相比其他区域,上游地区在生态环境建设上获得了中央财政较大的支持,如退耕还林还草工程、天然林保护工程等,这在一定程度上提高了上游地区环境净化能力。

产业结构水平虽然在整体上未能通过显著性检验,但就三大区域而言,产业结构水平均在1%显著性水平上显著,其中上游地区的产业结构水平与污染物排放强度的系数为负,中、下游地区的产业结构水平与污染物排放强度的系数为正,造成这差异性的原因可能是上游地区作为长江上游的生态屏障,肩负起长江经济带水资源安全与生态环境保护的重任,其地区产业的发展规划与路径受到了中央或地方政府明确的限制。如在三峡工程项目建设中,重庆库区多个区县传统的“三高”工业企业被迫关停迁移,在三峡工程竣工之后,重庆地方政府在招商引资中较为严格地执行负面清单制,设立环保准入门槛标准;而中下游地区在经济发展上搭乘了上游地区生态环境保护的便车,享受了上游地区生态文明建设成果的正外部性,在产业的发展建设中过多地注重GDP的增长,而忽视了环境污染所带来的负面影响。

人力资本水平至少在5%显著性水平上显著,这说明人力资本水平对污染物排放强度也有着密切的关系。这是因为地区的人力资本水平可以决定该地区的产业结构和高度,产业的结构与高度又可以决定地区的经济增长方式。无论是从长江经济带整体或各区域来看,平均人力资本水平对污染物排放强度的系数均为正数,这表明当前长江经济带人力资本水平还不够高,还处于中低端水平,高端型技术创新人才还比较匮乏。此外,还可以看出,上游地区平均人力资本水平对污染物排放强度水平的系数最大,中游地区次之,下游地区最小,这在一定程度上也符合当前人力资本水平在长江经济带各省市不均衡分布的特征。

外商投资水平仅在中游地区通过了显著性检验,这可能是因为上游地区吸纳外资水平还不够高,尚未达到外资对生态环境污染的门槛值;而下游地区在高度化的贸易开放水平下,其外资资本存量已积累到较高水平,对吸纳新外资资本的选择具有更加严格的要求。中游地区的外商投资水平介于上、下游地区之间,相比上游地区,中游地区所肩负的环保任务较轻,外商投资没有受到过多的环保约束限制;相比下游地区,中游地区自主创新能力还不够强,因此加大贸易开放成为促进中游地区产业、经济发展的有效途径之一。这在一定程度上也验证了贸易开放与环境污染之间的向底线赛跑假说[21-22],即随着全球贸易化的进程,部分国家或地区会通过采取降低本国或地区的环境规制标准以实现竞争力的稳定增长。

能源消耗强度均至少在10%显著性水平上显著。其中,整体和下游地区的系数为正,上、中游地区的系数为负,这说明对于不同区域而言,能源消耗强度的调整对降低污染物排放强度具有不同的作用,造成其差异性的主要原因是上游地区粗放式发展模式与中下游地区集约型发展模式所造成的。另外,城镇化水平只在中、下游地区通过了显著性检验,城镇化的推进在上游地区尚未发挥出明显的减排效果;中、下游地区的城镇化水平系数为正,表明中、下游地区已初现城市病端倪,因此,如何科学合理地规划城市人口规模对减少污染物排放强度有着积极作用。

四、结论与启示

本文通过构建污染物排放指标体系对长江经济带各省份污染物排放强度水平进行了测算,运用泰尔指数、基尼系数以及对数离差均值三个具有互补性的差异性指标对污染物排放强度的区域差异进行综合分析,并从产业结构水平、经济发展水平、人力资本水平、外商投资水平、能源消耗水平和城镇化水平等方面分析了污染物排放强度的影响因素。研究结果发现:第一,长江经济带污染物排放强度具有显著的区域差异性。其中,上游地区污染物排放强度最高,中游地区次之,分别为下游地区的8倍和5倍。从各区域内的差异变化来看,上游地区的差异最大,中游地区次之,下游地区最小。从整体差异的变化趋势来看,以2011年为转折点,呈现先上升后下降的趋势。就三大区域的污染物排放强度差异来看,区域间差异占主导位置,且区域间差异占总差异的比重持续增长,这表明2006—2015年长江经济带污染物排放强度的差异主要是由三大区域间差异所造成的。第二,三大区域污染物排放强度的影响因素存在着明显的差异性,各解释变量对不同区域降低污染物排放强度的作用存在着显著的异质性。其中上游地区与中游、下游地区之间的差异最为显著;人均GDP水平、平均人力资本水平、能源消耗强度的优化均能对整体和三大区域产生影响,产业结构水平、外商投资水平和城镇化水平的调整只能影响部分地区。基于此,本文得出以下几点启示:

第一,转变发展方式,坚持生态优先绿色发展的发展理念。继续贯彻以供给侧结构性改革为主线,积极转方式调结构,优化产业布局,鼓励具有条件的地区率先形成资源集约型和环境保护型的绿色产业结构;中西部地区在承接东部产业转移时需严格执行环保負面清单制度,在源头上严格控制减少新增污染物排放;积极探索在财政、金融、投资、市场化等方面的政策工具创新,树立以生态资源环境为硬性约束的发展模式,推动长江经济带生态环境与经济社会的协调发展。

第二,完善省际政府间横向生态补偿机制,构建绩效考核及监督约束机制。长江经济带的生态文明建设亟需从过去条块化的治理模式转为整体化的协同治理模式。目前,我国初显成效的新安江流域生态环境治理正是在财政部与环保部牵头下,皖浙两省级政府积极合作的成果。但这宝贵的流域治理实践经验不可以仅局限于这两个省级政府之间,还应更大范围的推广实践。因此,加快推进沿江多省市级政府之间的生态流域合作治理,完善环境保护督察长效机制,全面推进河长制是落实推动跨省大型流域生态补偿的必要保障。

第三,积极构建多元合作共治模式。通过积极的财政税收、投融资政策,构建以政府为主导,政府、企业、民间组织、个人参与的多元共治模式;建立公共参与机制,提高公众参与度,充分发挥各利益相关方的作用,以提高不同利益群体对生态环境的最大价值公约数,增强人民群众对生态环境保护的责任感与获得感,实现“一江清水,多元共治”的美好愿景。

参考文献:

[1] 李春艳,衣辰,张兆阳.中国技术效率的区域差距与收敛性检验[J].经济地理,2014,34(5):116-122.

[2] 杨玉峰,傅国伟.区域差异与国家污染物排放总量分配[J].环境科学学报,2001(2):129-133.

[3] 王媛,牛志广,王伟.基尼系数法在水污染物总量区域分配中的应用[J].中国人口·资源与环境,2008(3):177-180.

[4] 张文静,陈岩,刘雅玲,刘晨峰,韦大明,赵琰鑫.综合考虑减排效益的污染物总量分配方法研究[J].环境污染与防治,2015,37(3):107-110.

[5] 周申蓓,齊文韬.基于联合协商的企业污染物减排模式研究[J].经济与管理评论,2017,33(3):60-67.

[6] 宋修霖,张凌云,龚梦洁,王晓,齐晔.中国污染物总量减排数据核算体系研究[J].中国人口·资源与环境,2015,25(1):46-54.

[7] 徐广华,陈静,王兴国.关于总量减排监测体系考核的思考[J].中国环境监测,2011,27(1):11-13.

[8] 董圆媛,张涛,顾进伟,沈红军.太湖流域水污染物总量减排绩效评估体系建立[J].中国环境监测,2015,31(5):22-26.

[9] 苏丹,王治江,王彤,白琳,刘兰岚.辽河流域工业废水主要污染物排放强度单元差异分析[J].生态环境学报,2010,19(2):275-280.

[10]陈媛媛,李坤望.开放条件下工业污染物排放强度影响因素分析[J].上海财经大学学报,2010,12(4):90-97.

[11]王超,张洪,唐文忠,单保庆,荣楠.海河流域主要污染物排放强度及其源结构解析——以2007年为例[J].环境科学学报,2015,35(8):2345-2353.

[12]陈一萍,郑朝洪,刘杏英.福建省主要污染物排放强度的差异分析[J].地球环境学报,2014,5(4):287-291.

[13]董小林,王欢,刘丰旋,冯文昕.基于熵权法的污染物排放强度区域分异性评价——以陕西省主要工业污染物为例[J].生态经济,2017,33(10):190-194.

[14]刘华军,赵浩.中国二氧化碳排放强度的地区差异分析[J].统计研究,2012,29(6):46-50.

[15]李海萍,赵颖,傅毅明.京津冀国家干线公路污染空间特征分析[J].环境科学学报,2016,36(10):3515-3526.

[16]何吉成.基于车流量的京哈高速公路车辆大气污染物排放[J].生态科学,2015,34(1):154-157.

[17]袁晓玲,张宝山,杨万平.基于环境污染的中国全要素能源效率研究[J].中国工业经济,2009(2):76-86.

[18]刘亦文,文晓茜,胡宗义.中国污染物排放的地区差异及收敛性研究[J].数量经济技术经济研究,2016,33(4):78-94.

[19]钞小静,沈坤荣.城乡收入差距、劳动力质量与中国经济增长[J].经济研究,2014,49(06):30-43.

[20] GROSSMAN M,KRUEGER B. Economic growth and the environment[J]. Quarterly Journal of Economics,1995,110(2):353-377.

[21]DANIEL E,GENTRYB. Foreign investment,globalisation and the environment[M]//JONES T. Globalization and the Environment. 1997.

[22]ESTY C,DUA A. Sustaining the Asia Pacific miracle:Environmental protection and economic integration[J]. Peterson Institute Press:All Books,1997.