我到甘肃参加土改

亲历者

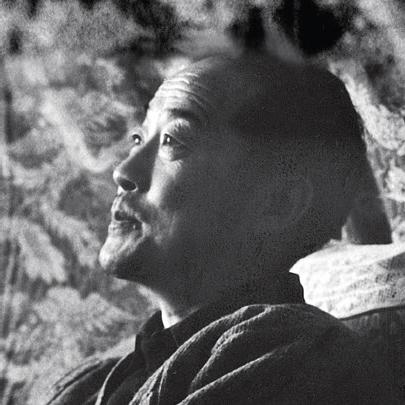

邵燕祥 当代诗人、作家,1951年在北京市广播事业局工作时,参加了西北土改工作。

1951年,由“中国人民政治协商会议全国委员会参加三大运动(抗美援朝运动、镇压反革命运动和土改运动)筹备委员会”组织了大规模的土改工作团。我参加的,大概算是第二期,全国一共31个团,3658人。

我们西北土改工作团于1951年10月25日从北京坐火车出发,此行延续到次年新春方回,前后三个多月。

头一站到西安,停了几天听当地领导的报告。在这之前,已经学习过中共中央西北局领导彭德怀、习仲勋以及马明方在1950年有关西北工作情况,特别是有关西北和陕西省土改工作计划和任务的报告等文件。从西安出发,那时候铁路才修还没修通,只能走西(安)兰(州)公路。我所在的西北土改工作团一团,在兰州又分了队,我属皋兰工作队。11月5日在兰州听了甘肃省委书记的报告,11月10日在皋兰听了县委书记的报告。我们工作队分赴皋兰的源泰区和水川区。

发动群众:没有想象中困难

水川区靠黄河边,是全县的好地方。全区共九个乡,我被分在五乡白茨滩,星散着好几个自然村,有226户,1440人,农业人口1430人,土地4256.27亩,人均2.98亩。地主8户,富农2户,中农58户,贫农104户,雇农27户。乡长张守家为贫农,农会主任曾富河为雇农。

我们北京来的三个人,政务院的朱明,中央戏剧学院的葛崇娴,还有我,跟三位地方干部组成一个工作组,搭配工作。

我们11月16日进村,先合后分。一开始通过乡村干部会、农代会、青妇代会、农会会员大会、村民大会宣布土改,按照统一的宣传大纲,向群众宣讲政策。

工作組跟群众见过面,就分头下各村去摸底,访贫问苦,发动群众。大约个把星期,认了门,我们就分别住到贫雇农家,同住而不同吃,当地干部把我们的三顿饭,分别派到中农乃至上中农家里,据说这样可以使他们安心,于是差不多天天是热腾腾的“臊子面”,白面条,黄色的酸菜,浇上红色的辣子,有时还有肉末。其实主要是贫雇农家拿不出像样的饭食。我到雇农牛喜田的窑里住过两夜,后来还是搬出去了;他一个光棍汉,自己饥一顿饱一顿,又哪管得了我的饭?

很长一段时间,走村串门,总是三位地方干部之一、副组长老许带着我。冬闲,下午太阳照着,到谁家去,都拿出一笸箩干枣儿,随抓随吃随聊天,老许真有办法,吃着聊着,便把村里村外人们之间的故事、阶级斗争性质的矛盾、家长里短性质的过节儿,弄得一清二楚。老许口无遮拦,有时骂骂咧咧,但越是这样,群众越喜欢他,他才能“打成一片”。自然,有阶级的分野,地主不喜欢他,甚至怕他。一样的政策,从他嘴里讲出来,显得有份量,有权威。因此,老许走到哪儿都是理直气壮,很有“贫雇农打江山坐江山”的气魄。

但我发现,不是所有的贫雇农都像老许这样。比如五乡的农会主任曾富河,地道的雇农,但不善言词,肉肉乎乎的,凡是开会,都由乡长张守家出面讲话,老曾不讲话,可他在贫雇农里人缘好,为人实在、可靠,这是群众推举带头人时最重视的。农会主任,这在土改时可是重要的岗位,在没有建党的地方,他们就是农民的领袖,运动的领袖,举足重轻。

共产党、毛泽东在农民中享有很高的威望,老乡们以为我们既在北京就常看见毛主席,因而关切地问:“毛主席的生活好吧,能赶上富农了吧?”

划分成份:算细账

发动群众阶段,我们工作组自然是主体。划分阶级成份,特别是划定地主富农,一直伴随着斗争,但这斗争已经是靠贫雇农们自己出面,我们想包办也包办不了,因为只有他们才各有铭心刻骨的一本账,虽然划成份以解放前三年的经济收入情况为准,但勾起家家户户祖祖辈辈的血泪家史,他们的追忆和控诉,是不能以过了“追诉期”来阻拦的。

划成份要计算剥削量,须算细账,到没收和征收土地、房屋、耕畜和生产资料等五大件的时候,更加要算细账,不但农民中少数识字的如数家珍,胸中有数,就是平时显得木讷的不识字的农民,在这场合,也表现得心明眼亮,心知肚明。

土改中强调斗争大会与人民法庭相结合,我所在的乡也报批了一个地主应予镇压。镇压的震慑作用是显而易见的,此后就没听说本乡本村的地主富农有谁“不识时务”。只在没收、征收阶段,有一个地主寡妇曾经大哭大闹过。那是因为土改积极分子说她“转移”,亦即藏匿了“浮财”,她说没有,于是僵持不下。后来好像并没有搜缴出什么值钱的物件。

我们在1951年11月入驻时,白茨滩乡各自然村已确定、半确定的地主富农名单上共有10人。经过一个多月的工作,在10月下旬,划成份后确定了地主10人,富农3人。另外划出小土地经营者3人,小土地出租者1人。

我当时郑重记录了这些人划成份时的依据,如:张富源,4人,水地5.72亩,沙地31.36亩,“土地”5.96亩,共43.04亩;有劳动力不劳动(43岁),雇长工1年,放债300斤棉花,出租7斗。划为地主。

土地、劳动、出租或雇工情况,在这里只是一个个小小的数字,但在当时,在这些数字背后,则是具体的人在生产关系中所处的地位,所得分配的财富。据以划定阶级成份后,各个不同的阶级成员遂有各各不同的命运。

分配土地:一片节日气氛

1952年阳历年前,就进入分配阶段。在所有“胜利果实”中,最要紧的是土地。土改的胜利者们在一片节日气氛中,细致地把土地按产量分为十六级,在这个乡里,产量最高的自然是水地,一等水地亩产小麦232斤,而产量最低的山旱土地亩产只有14.5斤。在农会代表扩大会上,选出了分配组。

这样,1952年元月上半月,就不仅烧了标志过去地租和高利贷剥削的一切契约文书,而且钉了地界牌子,完成了土地改革的主要一课,剩下的建政建党建团建立妇联建立民兵,以至宣传建立互助组等等,都成了余兴和尾声。

我们要在旧历年前出村,让“翻身”农民自己好好过年,有的人家已经在准备娶媳妇聘姑娘,喜气洋洋。我们当然只是着眼于土改受益的农户们,至于地主,只要在民兵监视下他们老老实实不捣乱,谁管他们这时候怎么想的,我相信“一路哭何如一家哭”,革命就是为了大多数人的幸福嘛。

我们起了个大早,到石洞区集中,一队骡车马车在冰天雪地中走过,一直回到兰州。

30年后,听到一些别处的做法,我偶然想过,为实现“耕者有其田”,是否只有这一种做法?但也只是一闪念,稍纵即逝了。

(摘自《温故》一书,文中标题为编者所加)

编辑:陈栋栋 chendongdong@ceweekly.cn 美编:黄河浪