初中语文教材中的性别角色结构分析

——以统编本七年级语文教材为例

周 颖,曹俊骏,韦金介

(五邑大学 文学院,广东 江门 529020)

“教材文化是体现在教材内容及教学活动中的社会文化,代表着社会权威的知识、价值和观念系统,明确显示社会领导阶级为青少年社会化所选择的特定教学内容,它是传输知识、传播价值观念和意识形态的工具[1]”。选择统编本七年级语文教材[2]作为性别角色结构分析作为研究对象,是由多方面因素决定的。一方面,从心理学上看,初中生的特点自我认同感和角色混乱的关键期,而对刚进入初中的学生而言,正是学生加深或调整自己对性别的认识与角色定位的初步形成时期。“在丰富的人物形象中,促使他们去细细品味人物内心深处的灵魂,又反过来审视自己,带给自己心灵的触动和感悟[3]”。在生动的人物形象中,学生体会到丰富的情感和高贵的人物品质,这对学生的价值观和自我认知产生着深远的影响,如涉及男女性职业选择、社会角色和生活状态。另一方面,从社会学角度看,在当今社会中,男女不平等的现象仍然存在,这体现在生活的方方面面。就语文教材而言,语文教材作为文化传递的重要载体,“其所传递的性别不平等信息也势必影响受教育者的性别意识建构和先进性别观的形成和塑造[4]”。随着社会的进步和发展,各版本语文教材在选文上也不断地在调整,统编本语文教材,作为国家统一编写的教材在选文上也做了删减,然而教材中无意识加深的男女生性别刻板印象依旧存在。

一、七年级语文教材中性别角色结构分析

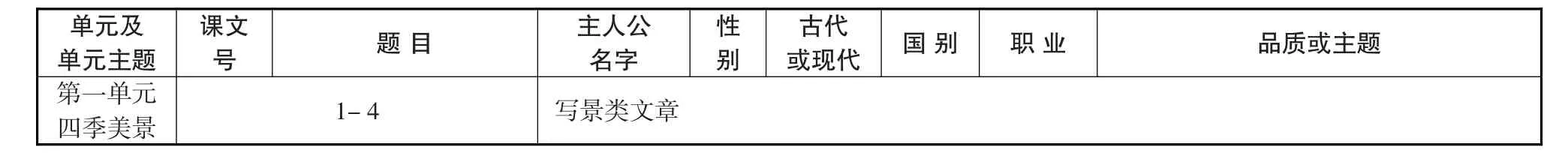

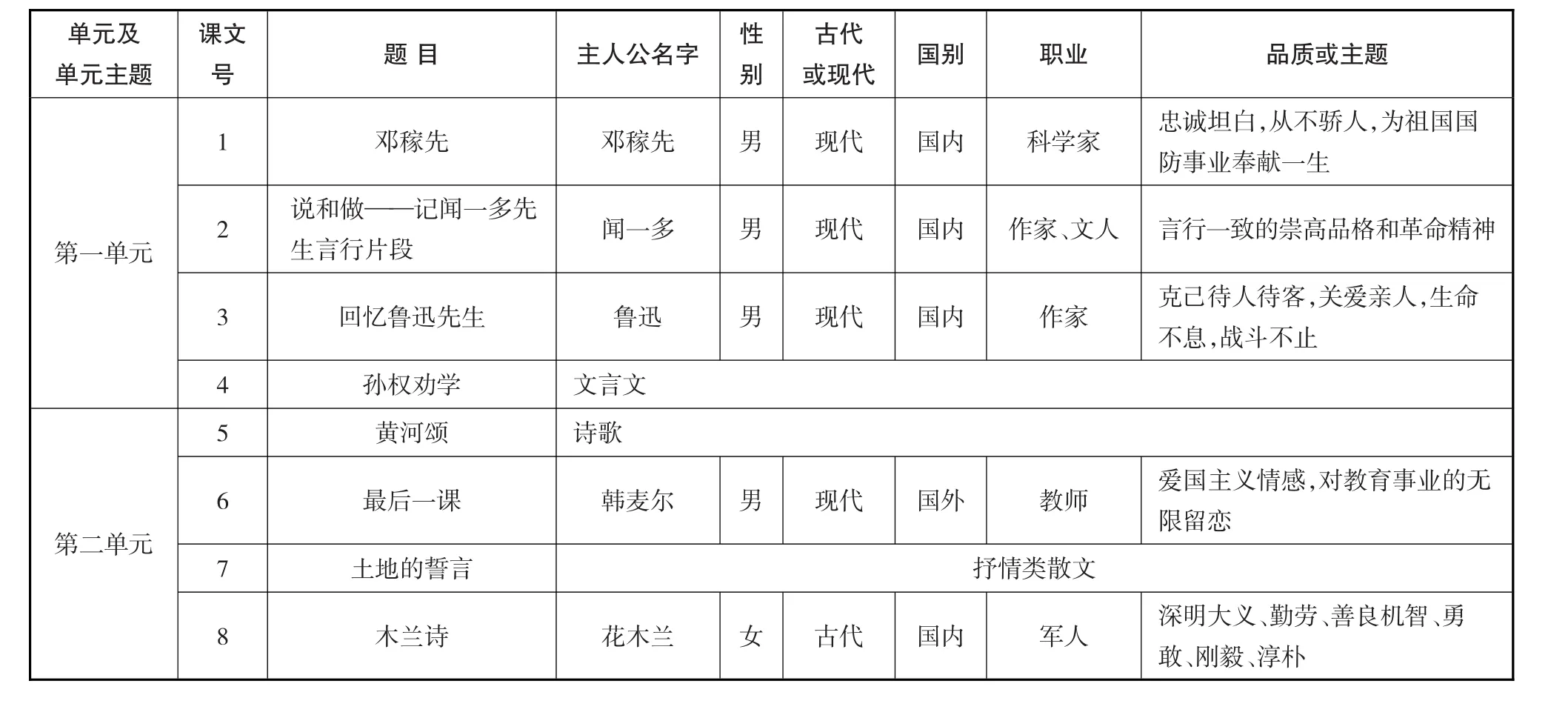

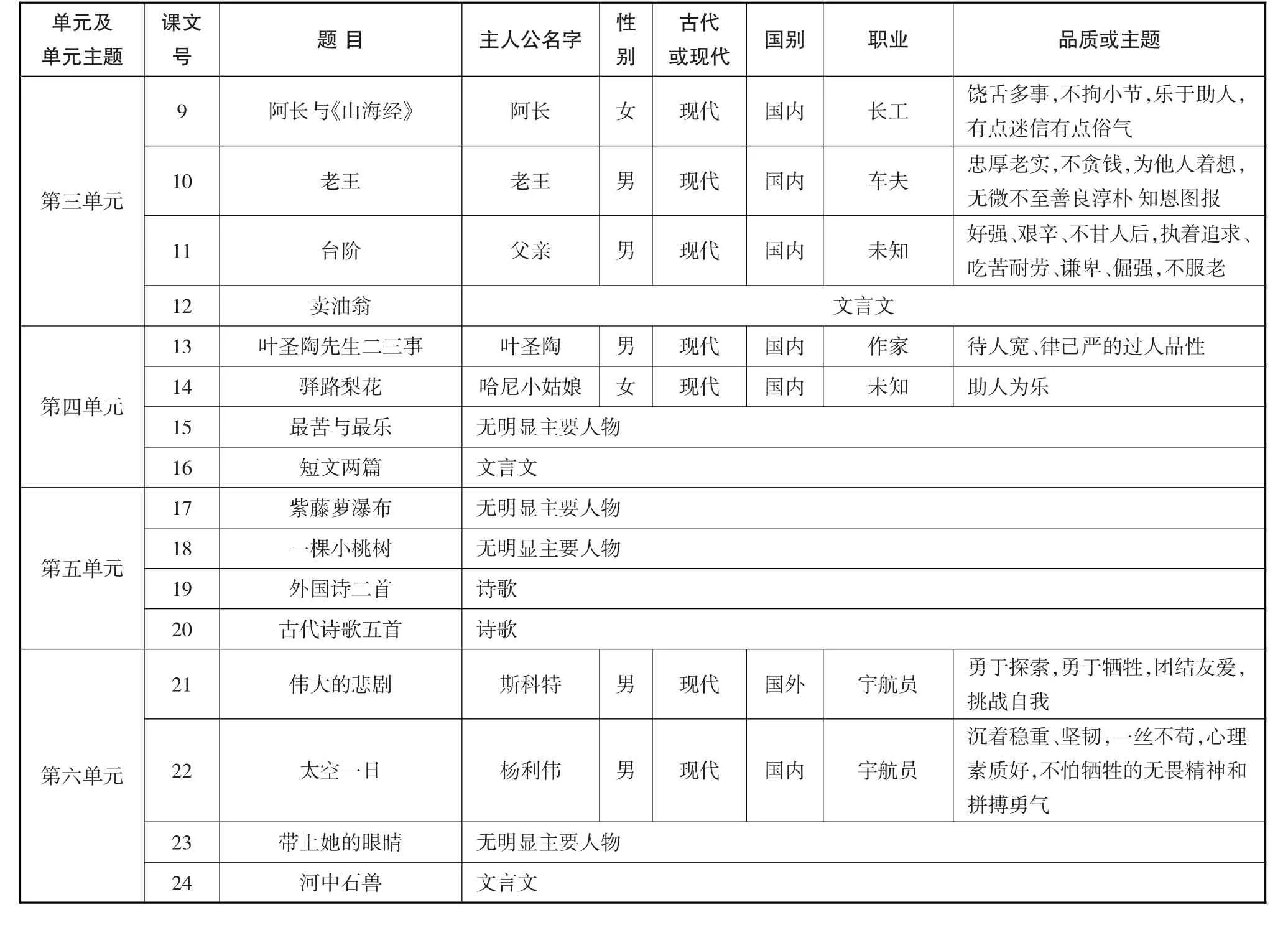

课题选用的教材是现行使用的初中语文教材,由教育部组织编写(统编本),所选取的内容是教科书中的人物形象。选择的文本不包括写景类文章、诗歌、寓言、文言文,主要分析文本中出现的主要人物,对人物的年代、国别、职业和主要品质进行统计(表1和表2)。在分析中秉承“事实分析”的原则,描述和呈现事实,不做主观推测和评价。

表1 七年级上册中性别角色结构分析

(续表1)

表2 七年级下册中性别角色结构分析

(续表2)

二、人物形象性别角色定位情况分析

研究统编本七年级语文教材中出现的主要人物的性别、时代、国别、职业及主要品质可得表1和表2,通过分析数据可得:

(一)男性角色所占比重较大

据表1与表2可知,在统编本七年级教材中男性角色出现18位,占统计人数的69%,如七年级上册的《植树的牧羊人》中的牧羊人、《纪念白求恩》中的白求恩,七年级下册的《邓稼先》中的邓稼先、《台阶》中的父亲等。这些男性形象表现出的优良品质,多以无私奉献、为事业献身等。相比女性的热爱生活、聪明,男性体现的更多是一种“以天下为己任”的胸怀,如《植树的牧羊人》这篇文章的牧羊人,坚守在荒无人烟的高原,坚守那份神圣的事业——“植树”。几十年如一日,只是因为他有“造福人类”的信念与身体力行的执着。除了体现对国家、对社会、对家庭的责任与担当,还赞颂男性虽身残志坚却依旧乐观、积极面对生活的精神品质。女性8位,占统计人数的31%,如七年级上册的《再塑生命的人》中的莎莉文、海伦·凯勒、七年级下册的《阿长与〈山海经〉》中的阿长等。其中男性角色所占比重较大,见图1。

图1 性别角色分布图

(二)入选古代人物基本为名人

据表1与表2可知,在统编本七年级教材中现代人物角色有22位,占总统计人数的84.62%,古代人物角色有4位,占总统计人数的15.38%,分别为七年级上册的谢道韫、陈元方、女娲,七年级下册的花木兰,其中所选人物基本为名人,女性角色3人,男性1人,见图2。

图2 不同时代人物角色分布图

(三)入选国外人物大多为男性

据表1与表2可知,在统编本七年级教材中国内的人物角色有18位,占总统计人数的69.23%,国外人物角色有8位,占总统计人数的30.77%,分别为七年级上册的《纪念白求恩》中的白求恩、《植树的牧羊人》中的牧羊人、《走一步,再走一步》中的爸爸、《再塑生命的人》中的海伦·凯勒、莎莉文、《动物笑谈》中的作者,七年级下册的《最后一课》中的韩麦尔先生、《伟大的悲剧》中的斯科特,其中有6位为男性,所占比重较大,具体见图3。

图3 国内外人物角色分布图

(四)人物职业多元化,涉及领域广

除无法根据文章信息判断职业外,其中在统编本七年级教材中所出现的人物的职业为作家有8位,占统计人数的31%,男性有7位,女性1位;职业为教师的有2人,占统计人数的7%,其中男女各1人;职业为宇航员的有2人,占统计人数的7%,其中2人均为男性;职业为科学家的有2人,占总统计人数的8%,其中2人均为男性;职业为医生、军人、长工、车夫的各1人,各占总统计人数的4%;职业无法判断的有8人,占总统计人数的31%。根据分析可知,选文中的人物的职业多元化,设计领域较广,具体如图4。在多元化的职业中,各类职业男性角色占比较大。

图4 人物职业结构分布图

职业作家所占的比重相当大,且男性占了多数。就职业作家而言,男性多的原因是教材中精选的文章多以近现代作家为主,该时代男性作家的文章在很大程度上反映并影响了整个社会,如鲁迅先生写的《从百草园到三味书屋》,不仅是作者对求学生活的回味与怀念,还表达对“三味书屋”扼杀儿童天性的批判,是新文化运动思想在文学的另一种表现。职业为宇航员和科学家的在总人数中比例虽不大,可是,通过性别构成分析,我们发现:这些职业全部是男性。可以说,这是由工作的性质和男性的身体特征决定的,进一步地说,科学家、研究人员在传统的观念中需要有终身为祖国事业做奉献的信念和毅力,这些品质与男生的优秀品质不谋而合,加上航天事业和研究工作,本身就是一项艰苦、精密的工作。

三、实际教学建议

针对七年级统编本教材选文中出现的人物性别分布情况,为了更好地促进教育教学的公平,培养学生良好的性别认同观念,在教学中教师应该注意以下几点:

(一)注重性别公平、平等价值观的传递

因受传统的“重男轻女”的思想的影响,教材中男女性形象的选取有所差别,教师自身也应克服性别刻板化印象[5],做到性别平等,注意平等价值观的传递,克服无意识的性别男性化的趋势,如在分析某男性人物形象时,适当加入女性的相类似的事迹,潜移默化传递性别平等的价值观。如在教授七年级下册的《邓稼先》时,可课外拓展居里夫人开创放射性理论、珍·古道尔坚持研究黑猩猩等女性科学家的相关事迹。

(二)扩大女性性别角色的内涵

“在生活中,男性多出现于社会领域,而女性多出现于家庭领域[6]”。课堂上,老师应充分利用教材中已有的女性形象,挖掘其精神内涵,但女性人物的选择多为成功女性,教师在上课时课适当补充平凡女性的事迹。并且选文中的现代女性形象较少,但根据时代要求,女性越来越多地参与社会生活,课堂上也应有更多在现代职业上取得巨大成就的女性形象(如格力董事长董明珠在工作前期艰苦卓绝的努力、21岁的总裁董思阳在商业中的敏感及对公益的热心等),突出其个人的工作能力和道德品行,出现更多女性成功人士形象(比如“女强人”“政坛女性”)。

另外,语文教师在解读女性形象时应当进行多元化的解读。作为课程的引导者,教师需要掌握一定的女性主义知识,认识到教材中的女性都是有血有肉、并且承载着复杂而充沛的情感的生命实体。语文教师在解读教材的过程中需要加入性别视角,以帮助学生更加清晰、全面地了解教材中的女性形象。

(三)加强师生交流

首先,注重在课堂上加强对于女性形象的探讨。可对教材中的女性人物形象进行集中讨论,鼓励男生女生发表自己的看法,这不仅能体现性别平等的观念,教师在学生表现出有性别偏差时也可以及时纠正学生的错误观念,树立正确、健康的性别观。

其次,注重课后的交流,在学生出现较大的性别观念差别时,要注重课后的及时辅导,可以与学生进行小组对话或者单独谈话来了解学生的性别观。通过这类交流才能够更完整地把握学生思想动向,在交流中及时发现问题并解决问题。与此同时,在实际语文教学过程中,教师需认识男女性的差别,公正地看待男学生和女学生在学习以及日常生活中的差异。帮助各类学生形成不卑不亢的独立型人格,从而从自身建设上增强他们的社会竞争能力、以自身的行动来推动男女平等的进程。

著名的教育社会学者阿普尔曾经指出:“学校中的知识,不论是显著或隐藏的,都与权力、经济资源和社会控制有关。知识的选择,即使是无意识的,也都与意识形态有关[7]”。教材中隐含的男尊女卑的现象无形中影响学生的性别意识和性别观念,教育作为社会的一个子系统,同样要承担起性别平等教育的重任。