新安沉船与14世纪的中日海上贸易

范佳楠

(四川大学历史文化学院,四川 成都 610065)

新安沉船是1975年8月发现于韩国全罗南道新安郡智岛邑防筑里道德岛海域的一艘古代沉船。新安沉船的发掘是韩国水下考古事业的开端,1976年10月至1984年7月的9年间,韩国新安海底遗物调查团共对新安沉船进行了11次水下发掘,出版了4本考古报告及多卷系列图录及丛书[1-9]。这艘沉船全长34 m、宽11 m,载重量200 t上下[10],为带水密舱的尖底海船。新安沉船共计出水22 040件遗物,包括20 691件陶瓷器、729件金属器和漆器、石制品等,并装载了1 017根紫檀木及28 t 19.6 kg的铜钱[4]。被誉为20世纪最重要的水下考古成果之一。

新安沉船的年代明确,疑被作为货物标签使用的木简上有“至治三年”墨书,说明该船行驶并沉没于元英宗至治三年(1323年)。另一些带有文字的遗物,则为探索这艘沉没于朝鲜半岛西南侧的元代商船的出发港及目的地提供了关键线索。船上发现“庆元路”铜权,庆元便是元代的宁波。2件龙泉青瓷盘的底部刻划“使司帅府公用”字样,指向设立于庆元的浙东道宣慰使司都元帅府,是该船的出发港为宁波所在的庆元港的重要依据。此外,木简上标有多处日本地点及货主,显示新安沉船原计划以日本为目的地。

综合考察其出水遗物的各方面特征,联系14世纪东亚海域的季风及洋流走向,可证实上述文字信息提示的关于其出发港及目的地的结论不误。新安沉船是一艘从博多发出至庆元港进行贸易的商船,沉没时正处于其由庆元向博多返航的行程当中。若未沉没,其满载的各类船货将会最终运抵博多港,船货销往日本各地。

20世纪70年代以来,新安沉船以其多元的出水遗物、明确的时代特征吸引了各国考古学者的关注,其研究已有相当丰硕的积累。事实上,像新安沉船这样出水各类材质的大宗遗物,年代明晰可考,且发现与海上贸易直接相关的多重文字证据的古代沉船,截至目前在环中国海及周边海域很难找出第二艘。属南宋时期的泉州湾后渚海船[11]舱内发现不少木牌货签及航海用具,但其出水船货数量不多。整体打捞后正在进行系统发掘的南宋中晚期“南海Ⅰ号”沉船[12-13],出水了大宗遗物,并发现了书写于瓷器底部的墨书,但文字信息的丰富程度暂未超过新安沉船。从这个角度而言,纵使新安沉船开始发掘至今已历经40余载,其仍是环太平洋海上丝绸之路研究中最具研究潜力的古代沉船之一,其于14世纪中日海上贸易的重要意义尚待深挖。

以往关于新安沉船的研究多从出水遗物尤其是船货的角度展开,或讨论产地,或梳理年代,或探讨功用。强调出水遗物的材质分类,对其进行分门别类的专门化研究固然很重要,却易造成船体与出水遗物所共同营造的历史语境被人为分割。而这一历史语境正是通晓古代沉船的核心,特别是对新安沉船这一偶然保留下丰富的实物及文字史料的沉船来说,尤为重要。因此,笔者从新安沉船前后中日交流的历史背景出发,解读新安沉船所处时代的中日海上贸易环境。在此基础上,通过对以往未被充分关注的、船体及出水遗物所显示的关键线索进行提炼与分析,就新安沉船的运营者及日本镰仓幕府与新安沉船的关系提出新见解。

1 新安沉船的贸易背景解读

1.1 宋代以来博多纲首对海上贸易的经营

公元9—14世纪上半叶,在东海和南海海域经营海上贸易的主要为中国海商[14]。宋代海外贸易发达,在东南亚、朝鲜半岛和日本产生了宋商聚居区。其中就有不少宋商聚居在日本列岛的门户——博多港。博多的宋人居留区在日本文献中被称为“唐房”[15-17]。据日本《中右记》等文献的记载,至迟在11世纪末,博多已形成中国人居住区;至日本仁平元年(1151年),聚居博多一带的宋人已达1 600户,宋商盘踞博多进行海上贸易被认为是博多城市发展的主要动因之一[18]。

在海上贸易刺激博多壮大的过程中,不少世代以海上贸易为业的宋商,选择以博多港为据点经营东亚海域,尤其是中日两国之间的海上贸易。为了给贸易的开展创造更顺利的环境,有胆识的宋商十分重视在地经营,一方面娶日本女性为妻,在语言及生活习惯上融入日本;另一方面积极与权贵及大寺社结合,提升自身的社会地位,与阿拉伯后裔蒲氏在泉州的经营有异曲同工之妙。居于博多的宋商后裔很快入乡随俗,他们中的许多人既起汉名,又拥有日本名,操习两国语言。已有学者指出,南宋文献中的“日本商人”和“高丽商人”指的是从日本和高丽渡航入华的商人,而这些人实际上是定居于上述地区的中国海商[19]。

“纲”,简单的理解就是海上贸易的组织及团体。“纲首”又称“纲司”“都纲”或“船头”,是负责纲运的商人头领。海舶以纲首为船长,船舶内部有严密的人员分工,其余有直库、杂事、部领、火长、舵工、梢工、碇手等职[20]。《萍洲可谈》卷二:“甲令,海舶大者数百人、小者百余人,以巨商为纲首、副纲首、杂事……船舶深阔各数十丈,商人分占贮货,人得数尺许,下以贮物,夜卧其上”[21],是海船人员安排及商人随船生活的写照。日本文献中的“纲首”,更附加了博多这一地域信息,专指居住在博多,拥有海船并从事宋日贸易的宋商。宋商纲首曾在宋日、宋丽贸易中发挥重要作用[22]。博多遗址群出土两宋瓷器当中可以见到外底圈足内以墨书书写“王纲”“丁纲”“柳纲”等“姓氏+纲”或“纲”的例子[23-24]。这些墨书文字应为纲首标记所属商品的记号,是纲首在博多港开展中国瓷器贸易的物证。

宋日贸易最常见的方式即是上述由纲首经营的私商贸易。通过博多纲首的贸易网络,日本从中国输入铜钱、陶瓷、茶、书籍、书画、文房用具、古玩、香药、紫檀、金砂和丝织品等,将砂金(金)、铜、硫磺、刀剑、扇、螺钿、木材等商品向中国贩卖输出。因采用航海家族式的经营方式,宋日贸易时期博多居留的宋商所建立起的商贸网络影响深远,延续至新安沉船所在的14世纪。

1.2 镰仓时代“寺社造营料唐船”的派遣

元朝处于13世纪后半叶至14世纪上半叶,此时正值日本镰仓时代后半期及室町时代初期。镰仓幕府是日本历史上第一个武士政权,其统治权掌握在居于镰仓的武家源氏及后来夺权的北条氏,居于京都的天皇已被架空,不握实权。镰仓幕府在京都设“六波罗探题”,密切监视京都天皇一侧的动向,并在博多设“镇西探题”,统辖九州地区,控制海上贸易。镰仓幕府与元廷的关系可简要概括为前期紧张对立,后期趋向缓和。元初,元日之间的紧张对立集中表现为日本史料体系中记载的时代大事件“蒙古袭来”(忽必烈两次征伐日本)。元初的战事对海上贸易的开展产生了一定影响。元日之间的海上贸易,自1276年起进入低迷,在忽必烈去世之后恢复并进入全盛期[25]。

至新安沉船时期,海上贸易刚刚迎来了一个空前宽松的环境。至元十四年(1277年),元朝首先在泉州、庆元、上海、澉浦设立4个市舶司[26]。之后市舶机构经历了一些调整,至元成宗大德二年(1298年),将上海、澉浦两处市舶司并入庆元,仅保留泉州、庆元、广州3处市舶司。此后市舶司经历“三废三立”之后,于至治二年(1322年)复立。新安沉船沉没并行驶的至治三年,是三大市舶司恢复之后的第二年。英宗恰在此年宣布“听海商贸易,归征其税”[26]。由此可见,在新安沉船运行的1323年,无论从日本镰仓幕府和元廷关系的角度,还是从元朝海上贸易政策的角度来看,此时均处于一个贸易环境优渥的时期,开展海上贸易的条件俱备。

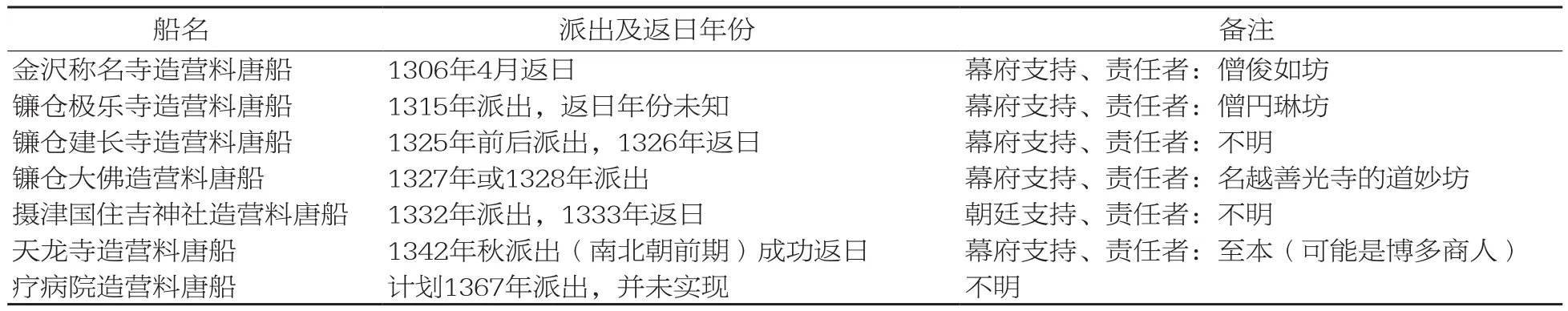

镰仓幕府和元朝始终未建立起国家层面的外交来往,因此该时期并不存在官方的朝贡贸易,绝大多数都是博多纲首经营的私商贸易,可将14世纪日本史籍中“寺社造营料唐船”视作一种近似官方的贸易形式。所谓“寺社造营料唐船”,是由寺社发起的为筹备修建寺院的物资和经费,在镰仓武家幕府的许可和监督下向中国派遣的贸易船。据日本学者统计,14世纪日本向中国派遣的“寺社造营料唐船”共计7艘(表1)。这些商船或受镰仓幕府庇佑,或由京都朝廷支持。海上贸易利润丰厚,寺社负担海上贸易的本金,委派一名僧人担任该船的责任者,所得利润即用作寺社建设的经费。海船提供及贸易的具体运营则依赖私商身份的纲首。

表1 日本文献记载的寺社造营料唐船一览表[18]

1983年新安沉船发掘出水了多枚墨书木简,书写汉字、日语假名及记号等,均呈细长条形,顶端穿孔以系带[2]。从形制和内容两方面来看,这些木简应是商品货牌。类似的标记货物的木牌、木简在泉州湾宋船中也有发现[27]。木牌、木简的文字包涵人名、地名、商号、货名等,用途在于加强运输管理、便于识别货主、货物和运程的需要[28]。新安沉船的木简包含货主或货物责任人信息,最常见的内容是“东福寺”“纲司”“钓寂庵”等货主及铜钱、陈皮、甘草等香药物货。其中,与“东福寺”相关的木简共41枚,所标品名全为铜钱。东福寺始建于1239年,位于京都市东山区本町,是日本临济宗东福寺派大本山。恰在元应元年(1319年)东福寺遭遇火灾,因此不少日本学者认为新安沉船是由京都东福寺派出的,为筹措此次火灾重建费用的“寺社造营料唐船”,东福寺及其他货主为新安沉船的出资者,委托博多纲首具体运营该船[29-31]。

2 考古学视野下的新安沉船

上文围绕宋代以来中国商人在博多的经营、镰仓时期的中日关系及日本文献中“寺社造营料唐船”的特征对新安沉船的贸易背景进行了梳理。主要利用了文字史料。毋庸置疑,作为考古学遗迹的古代沉船,本身即包含大量历史信息。下面运用考古学的线索就新安沉船的运营及幕府参与该船贸易的问题作若干补充。

2.1 新安沉船的运营者

海船的出资方、货主及运营方很可能分属不同利益集团。运营者是指拥有船只,组织船员行船实际至异邦开展贸易行为的一方。船体及船员用具是追索实际运营者的有力证据。新安沉船船体中央为圆木相接而成的巨大龙骨,龙骨接合处有“七星伴月”的保寿孔,内置7枚铜钱和1枚铜镜;具备隔舱结构,船身板材以铁钉接合,船底断面构造呈尖底型,呈方首(blunted stem)、方艉(transom stern)[4,32]。从结构形态上看,新安沉船的船体符合福船的特征[33-36]。树种鉴定结果同样支持上述观点,制作新安沉船龙骨和船体板材所使用的是中国南方特有的马尾松树种[4]。福船为盛行于闽浙一带的尖底海船,其典型特征可归纳为水密隔舱、方首和方艉[37]。《宣和奉使高丽图经》记福建两浙监司募集而来的客舟形态:“每因朝廷遣使,先期委福建两浙监司,顾募客舟,复令明州装饰……其制皆以全木巨枋搀垒而成,上平如衡,下侧如刃,贵其可以破浪而行也”[38]。这里的客舟即是宋代福船的典型刻画。高丽船和日本船则呈现出与福船截然不同的造船传统。在龙骨结合处安放“七星伴月”的习俗,也是福船特有的做法。

新安沉船保寿孔中放置的铜钱为北宋时期的太平通宝,饶有趣味的是,与这些铜钱一并构成“七星伴月”的铜镜,是一面产自日本的龟甲纹铜镜(表2)。这枚铜镜发现于龙骨保寿孔内[4]。该镜饰三目龟甲纹,是一面日本镰仓后期的铜镜,形制与日本本土的出土例有所不同,可能是为了放于龙骨内而特别定制的产品[39]。想要拥有这枚日本铜镜,或直接在日购买,或通过对日贸易的方式入手。太平通宝既可在中国,也可在日本获得。镰仓时代的日本并不铸钱,以中国铜钱作为货币流通,铜钱是日本需经海上贸易输入的重要资源[40]。安放在新安沉船保寿孔内铜镜是日本镜,铜钱也有可能为镰仓时代在日居住人群所有。这一现象非常重要,至少说明该船在中国建造时已受到在日居住人群或与日本有交流关系的人群意志的影响。

无独有偶,还可以在新安沉船的船员用具中举证出其他日本遗物(表2)。类别包括日本濑户窑烧制的绿釉梅瓶、铜武士刀、木屐、日本象棋子等,间接说明新安沉船的实际运营方是日本人或易于获取日本器物的人群。

表2 新安沉船日本遗物举例

综上,新安沉船的船体及船员用具所揭示的线索表明,新安沉船的实际运营者或为日本人,或为与日本有着千丝万缕联系的人群。从船体本身为中国所造的福船,却又在龙骨内置日本铜镜来看,新安沉船的实际运营者必然在中国和日本都具备一定的社会资源或生活基础。新安沉船墨书木简有“纲司私”字样,所用纪年是元朝年号“至治”而非日本年号“元享”。再结合上述宋代以来海商在博多港经营海上贸易的史实,恐怕将新安沉船的实际运营者理解为居住在博多的、生活习惯上已与日本人接近的宋商后裔最为贴切。

以往新安沉船的研究中曾被热烈讨论的问题是“船籍”所在。韩国学者尹武炳根据船体结构、包装木箱上的“子显”等记号与中国南方沿海居住的“子”姓人有关认为新安沉船的船籍为中国[41]。之后随着新安沉船上濑户釉陶梅瓶、武士刀等日本遗物的出水,不少学者转而主张船籍日本说[42]。支持船籍“中国说”及“日本说”的学者,基本研究思路都是将船员用具的产地等同于实际运营者的国属。事实上,两派观点都不能完美地回答新安沉船出水遗物反映出的与船籍有关的现象,船员用具的所产国也不能代表船员的文化认同。“中国说”的支持者需要解释船上日本制品的由来,而主张“日本说”的学者需要解释船体为福船且木简使用“至治”年号的原因。

若对前述宋代以来中国海商移居博多经营海上贸易的史实进行充分联系和把握,那么新安沉船船体为福船、船员用具为日本遗物的“矛盾”便可迎刃而解。同时,值得反思的是,“船籍”也许并不是一个合理的概念。海上贸易本质上是经济利益驱使下的商业活动,船主和船员可能来自不同国家[43]。14—15世纪在东亚海域活动的倭寇等人群,具有多民族性,对国境的概念很模糊,是一种“边缘人”[44]。海上贸易的过程中存在复杂的文化交融和人员流动,对沉船进行研究时,固化地去圈定某一“船籍”并不合适。未来在对古代沉船进行“透物见人”的分析时应充分意识到这一点。

2.2 幕府与新安沉船贸易的关系

上文已对日本文献中“寺社造营料唐船”的经营方式进行简要整理。这类贸易船需获得幕府或朝廷的支持。但武家幕府在海上贸易中的角色如何,却无法从现有文献中找到答案,需从出水遗物中寻找线索。

新安沉船出水了1 017根紫檀木,这些紫檀木被放置于舱内,位于28 t铜钱的上部,应为船货。最近,韩国国立海洋文化财研究所发表了若干紫檀木的细节照片[45]。仔细观察这批紫檀木的资料可以发现,一些紫檀木上刻有特殊记号。通过与镰仓若宫大路周边遗址、镰仓永福寺遗址出土遗物的比对可以确定,新安沉船紫檀木所刻的记号,正是北条氏、足利氏及新田氏的武士家纹(图1)。其中刻北条氏家纹的紫檀木最多,计7件;刻足利氏家纹的紫檀木6件;刻新田氏家纹的紫檀木1件。紫檀木上的其他记号还包括汉字、数字等,这些很可能是为了标明香料的数量及货主,刻于一捆香木外侧的记号。

北条、新田、足利这3支武士家族,恰恰是镰仓后期势力最为强劲的武家。新安沉船所在的至治三年前后,正是北条氏控制的镰仓幕府走向落幕的阶段。诸国恶党势力的抬头和北方蝦夷的动乱,使本就内部矛盾重重的幕府统治逐渐动摇。武家足利氏和新田氏的势力则不断壮大。新田氏最初受北条氏所领,镰仓末期的战乱中服从于足利氏。新安沉船之后的1333年,由北条氏掌权的镰仓幕府亡于新田氏之手。最终足利氏建立了新的武士政权——室町幕府。新安沉船紫檀木上出现这3支武家的家纹绝非巧合,是其势力的反映。

这些直接标记在船货香料上的武士家纹的存在,为新安沉船的贸易形式提供了新的线索,除木简中出现的“东福寺”“钓寂庵”和“纲司”等很可能为货主的集团或个人之外,镰仓的武家或武家控制的寺社很可能也直接是新安沉船的货主。东福寺自建成后即与北条氏关系密切,历代住持中有不少得到了北条氏的皈依。从两者紧密的关系来看,武家北条氏与寺院东福寺同时成为新安沉船的货主并非奇事。仅就新安沉船的案例而言,日本当时的最高实权者镰仓幕府不仅是对贸易采取支持和许可的态度,甚至很有可能直接参与海上贸易,获取所需货品和利润。如果不在朝鲜半岛附近沉没,新安沉船的一部分货品将留在博多港出售,一部分船货可能会在博多换日本近海运输船,运抵京都及镰仓。从庆元港采买的各色瓷器、香木铜钱等物货将最终进入到武家宅邸、寺院禅林和商贾店铺。幕府直接参与新安沉船的贸易,也从一个侧面说明了新安沉船的规格之高。以北条氏为代表的镰仓幕府权贵、博多纲首等私商、东福寺及其系统的寺社极有可能均为新安沉船的货主。文献所记载的“寺社造营料唐船”的贸易方式并不能代表其组织、运营的全貌。

3 结束语

作为20世纪著名的水下考古发现之一,新安沉船自发现以来便备受关注。本文在把握14世纪中日海上贸易背景的基础上,对新安沉船船体及出水遗物中与贸易相关的线索进行了提炼和解答。较新安沉船更早的时期,大量宋商纲首已移居博多港,构建起中日之间的海上贸易网络;新安沉船所处的时代,镰仓幕府和元廷的紧张关系已结束,东亚海域贸易迎来了开放的环境,镰仓幕府支持寺社派遣对中贸易船是这一时期中日海上贸易的重要形式。新安沉船正是此背景下的产物。更为重要的是,新安沉船船体及出水遗物所揭示的线索展示了比文献史学更为具体的贸易细节。船体、龙骨附属物及出水日本遗物证实,新安沉船的实际运营者为博多宋商后裔。而船货紫檀木上刻有武士家纹的重要现象,表明北条氏所领的镰仓幕府势力很可能直接参与了新安沉船的贸易。新安沉船为探索东亚海域交流,尤其是为14世纪中日海上贸易提供了至关重要的实物证据。