法律经济学视野中的“违法必究”

——从伦敦警方拒受“低级别案件”切入

桑本谦 魏征

(中国海洋大学 法学院,山东青岛 266100)

一、问题的提出

2017年10月,来自英国的一则新闻经自媒体转发和网络转载引起了国内公众的关注,伦敦警察厅宣布将不再受理部分小型犯罪案件。对于那些涉案金额小于50英镑、没有明确嫌疑人或嫌疑人作案录像不足20分钟的“低级别案件”,警方有权拒绝调查。据悉该举措将会每年减少15万件案件的工作量,可因此减少4亿英镑的经费开支。(1)参见BBC、《太阳报》等英国主流媒体的相关报道。 “'Not practical' for Met Police to investigate all crime”,BBC News,2017-10-16,原文链接:http://www.bbc.com/news/uk-england-london-41633205,最后访问时间:2018年8月2日。

这则新闻的网络评论显示,伦敦警方的声明让英国公众感到难以置信,他们强烈质疑警方的动机,认为不能为了节省开支而削弱对公众财产权的法律保护;考虑到穷人比富人更可能成为“低级别案件”的受害人,很多公众觉得这种做法有违社会公平。作为局外人的中国公众同样为此迷惑不解,基于“违法必究”这一根深蒂固的执法观念,人们在感慨伦敦警方的各种自甘堕落的同时,也对中国警方的坚持原则而暗自庆幸。某著名网站立刻将伦敦的警务新政拿来和中国基层警务执法的最新进展作对比,报道称:“就在伦敦警察抱怨经费不足,案子太多处理不完的时候,中国的公安却在利用高科技来办案。”(2)参见相关报道:《伦敦警察不管入室盗窃了,称忙不过来?警力密度是中国的两倍好吗!》,原文链接:http://www.guancha.cn/europe/2017_10_18_431288_s.shtml,最后访问时间:2018年8月2日。

但同胞们的庆幸多半还是因为不了解我国基层警务的真实状况。尽管“违法必究”的口号十分响亮,但国内基层警方对于轻微治安案件的通常做法却经常是“出警不立案”。这种案子实在太多了,而且难以侦破。尽管没有严格的统计数据,但根据人口规模、警察分布密度以及城市管理水平等因素仍可以大致推测出,在我国各大城市,轻微治安案件的发案数量不会在平均水平上低于伦敦,(3)中国每万人口平均警力为11人左右,在世界范围内属于较低水平,而英国警力覆盖平均水平为每万人23人,是中国的两倍。参见樊鹏:《社会转型与国家强制——改革时期中国公安警察制度研究》,中国社会科学出版社2017年版,第200页。至少不分伯仲,区别似乎只在于后者更加诚实,坦率地承认了不再坚持“违法必究”。

如果把“违法必究”看作政府及其执法机关对公众的承诺,那么几乎可以断言,世界上没有哪个政府能够真正兑现这个承诺。违法会造成社会损失,但执法同样会产生社会成本。倘若真正实现“违法必究”,将违法损失降到零值,那么结果必将是执法成本趋向于无穷大。因而,理论上政府的执法目标不应该是竭力降低其中任何一种社会成本,而是应当最小化两种成本之和。而这意味着“违法必究”只是修辞意义上的,而非规范意义上的,“选择性执法”在所难免。如果有一部分违法行为不被追究,就意味着保护公民的合法权益不能只靠执法机关,公民自身也要为自我保护投入适度的资源,这个问题就涉及到私人执法和公共执法的合理分工了。

本文将借助贝克尔和斯蒂格勒等人创立的最优执法模型对上述逻辑做细致分析。如果上述逻辑成立,那么需要讨论的问题还包括为什么“违法必究”的口号至今依然保留,而没有被果断放弃。事实上,除了伦敦警方之外,还没听说其他国家的警方出台类似规定。这一事实本身意味着什么?本文的分析将给出一种与媒体评论截然不同的答案。

二、最优执法的理论描述

在给定执法目标的前提下,受执法资源(预算、编制以及执法技术)的刚性约束,执法机关既不可能、也无必要查处所有的违法行为,“选择性执法”就是执法的常态。对于执法机关来说,只要法律法规没有明文规定,在哪些以及哪类案件上投入多少执法资源都是一系列可选择的事项。既然选择性执法无法避免,那么在各种约束条件下如何选择才能实现最优,就是需要研究的问题。

执法是一种既有投入也有产出的行动。执法投入包括执法经费、执法的人力资源以及执法的设施和技术等等,没有这些执法投入,执法活动就无法开展。执法产出的直接表现是执法的威慑效果,执法威慑越强,违法数量越少,违法的社会损失越小,因而执法产出的最终表现是违法损失的减量。在这个意义上,执法的最优水平是执法投入和执法产出在边际上相等的均衡点。(4)由贝克尔和斯蒂格勒创立的最优威慑模型在法律经济学上已经引发了大量的讨论。G. S. Becker, “Crime and Punishment: An Economic Approach”, Journal of Political Economy, Vol. 76, No. 2 (Mar. - Apr., 1968), pp. 169-217; G. J. Stigler, “The Optimum Enforcement of Laws”, Journal of Political Economy, 1970, Vol.78, No. 3, 526-536; G. S. Becker & G. J. Stigler, “Law Enforcement, Malfeasance, and Compensation of Enforcers”, The Journal of Legal Studies, 1974, Vol. 3, No.1:1-18;Polinsky, A .Mitchell and Steven Shavell , “The Economic Theory of Public Enforcement of Law”, Journal of Economic Literature, 2000 ,March , 45-76 .低于这个均衡点意味着执法不足,高于这个均衡点意味着执法过度。

1.最优执法模型。执法的威慑效果相当于惩罚严厉程度和查处概率的乘积。在惩罚为罚金的情况下,如果违法者被查处的罚款为10万元,但查处概率只有0.1%,那么在风险中立的条件下,执法威慑对于潜在的违法者就只有100元。执法机关提高执法的威慑效果有两种途径;(1)提高查处概率;(2)提高惩罚的严厉程度。但无论提高抓获概率还是提高惩罚的严厉程度,都要消耗执法资源。因而,在给定执法资源的条件下,执法机关应最大化惩罚概率和惩罚严厉程度的乘积。如果将一定数量的资源用于提高惩罚的严厉程度比用于提高查处概率能更有效地提高执法的威慑水平,那么理论上执法机关就应该将更多的资源用于提高惩罚的严厉程度,反之亦然。

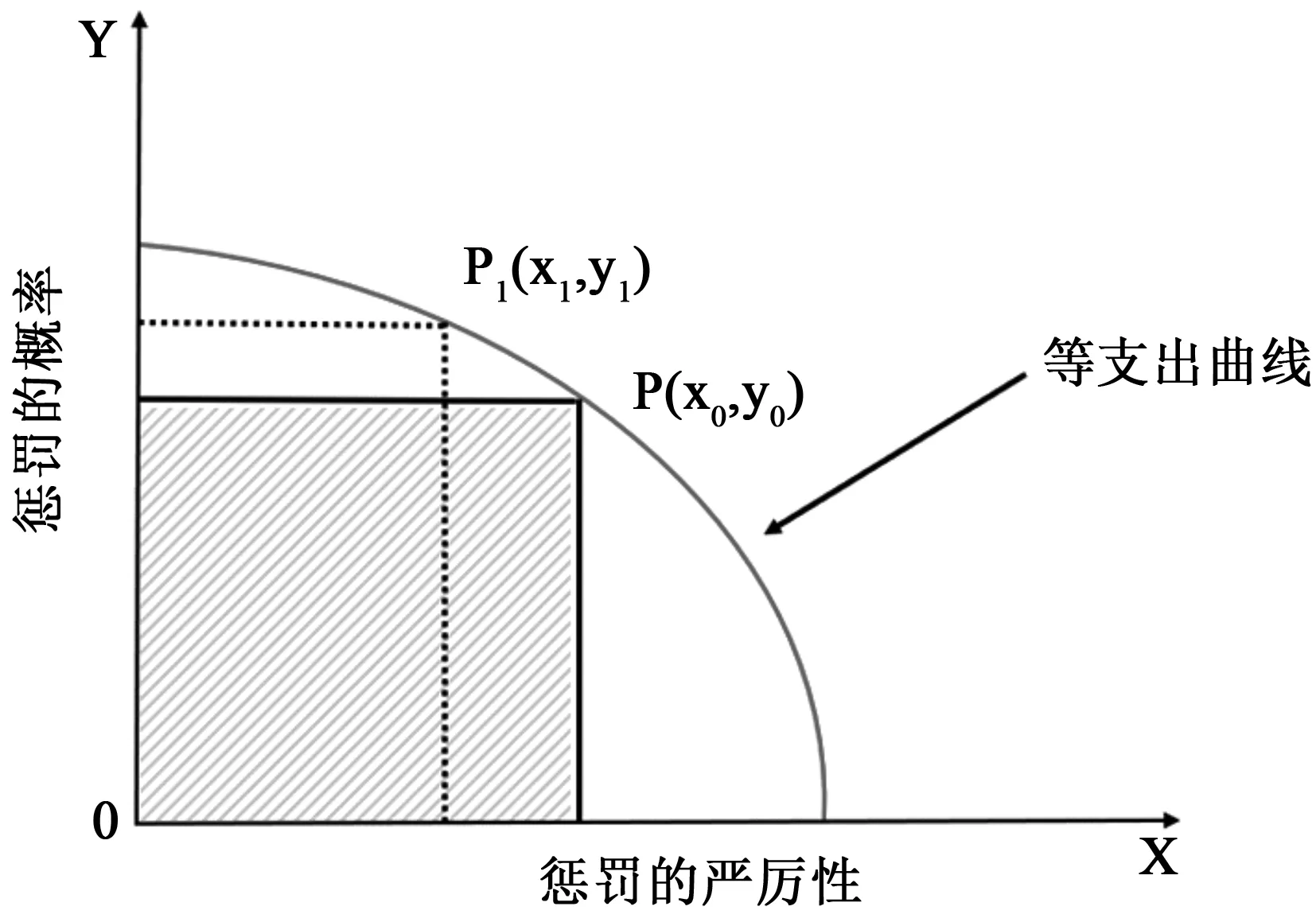

图1

图1中曲线是“等支出线”,曲线上的任何一点在达到x值和y值所耗费的成本之和是相等的。但P的威慑程度最高,x0y0高于包括x1y1在内的曲线上的其他任何一个点。反过来,在给定执法威慑水平的条件下,执法机关应该最小化执法投入。如果执法机关提高惩罚的严厉程度比提高查处概率能更有效地节省执法资源,那么理论上执法机关就应该倾向于一种较高惩罚严厉程度和较低查处概率的组合,反之亦然。

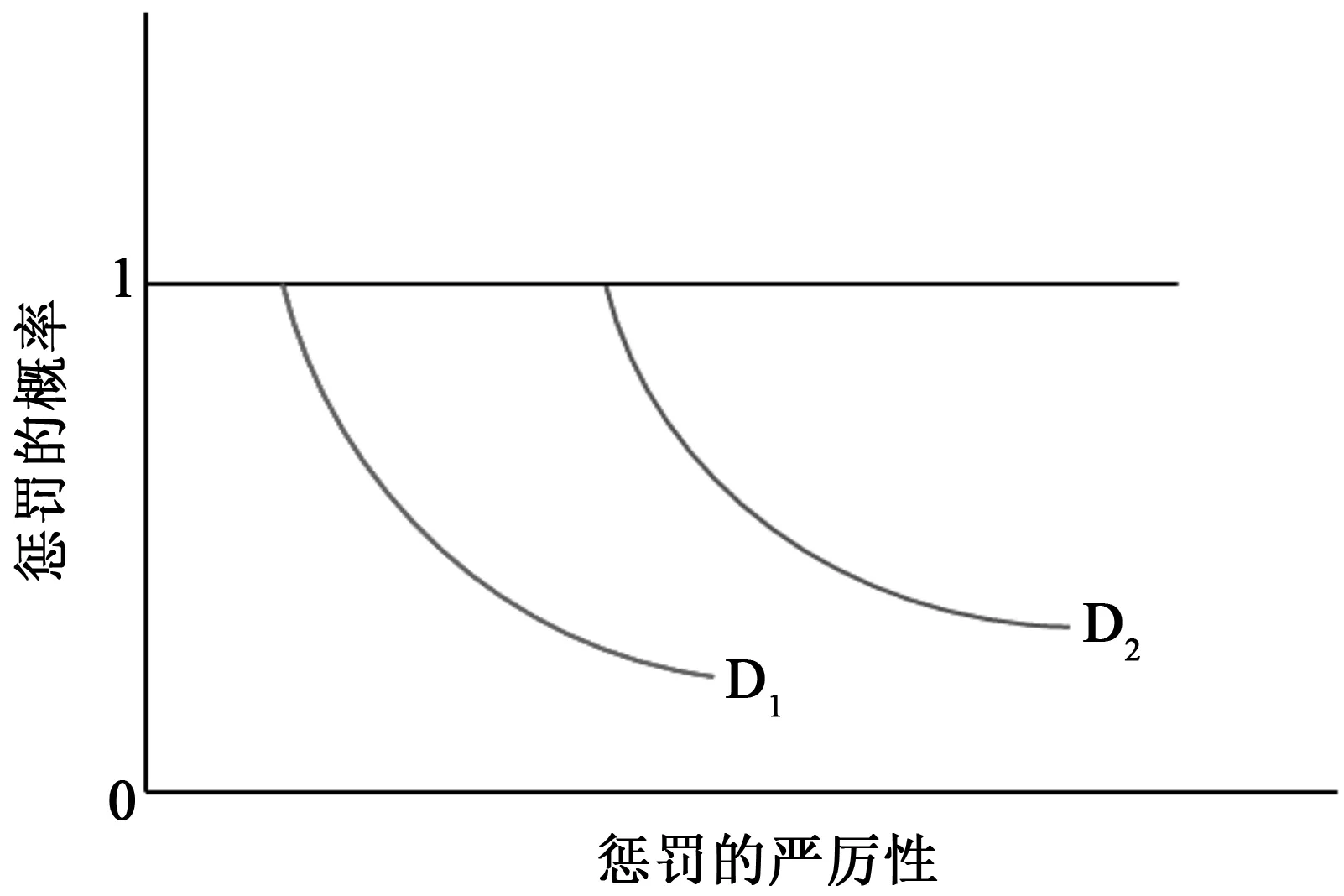

图2

图2中的两条曲线都是“等威慑线”,同一条曲线的任何一个点的x值和y值的乘积都是相等的。曲线D2比曲线D1的威慑程度更高。将两者结合起来,倘若执法机关以最大化社会福利作为执法目标,那么理论上,执法的最优水平应该满足以下两个条件:(1)在给定执法投入的条件下最大化执法威慑水平;(2)在给定执法威慑水平的条件下最小化执法投入。将两个条件合并在一起,就是以最小的执法投入创造最大执法产出。在这个执法模型中,衡量执法性价比的尺度是看执法机关能否以及在何种程度上以最小的执法投入实现最大的威慑水平。

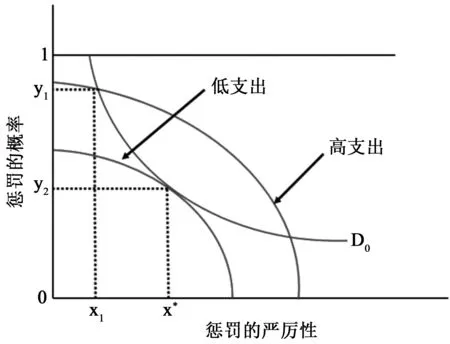

图3

从图3低支出线的任何一端向中间移动,会跨越较高的等威慑线,这意味着威慑程度的上升,直到达到与等威慑线D0相切的点。该切点满足以最小支出获取最大威慑的要求。

2.公共执法与私人执法的分工。引入私人执法的变量之后,公共执法的最优水平会发生很大的变化。其原因在于,私人执法至少可以部分替代公共执法而实现社会控制。(5)在公共权力尚未产生或已经瓦解的社会中,在初民社会或世界其他偏僻的角落里,也完全可能维持一种初级的社会秩序或促成小规模的社会合作,产权制度、婚姻制度、契约制度以及一些简单的市场交易规则并非文明社会所特有的。休谟、波斯纳以及罗塞尔·哈丁从理论层面论述了这种观念,参见休谟:《人性论(下册)》,关文运译,商务印书馆1980年版,第581页;波斯纳:《正义/司法的经济学》,苏力译,中国政法大学出版社200年版,第6、7、8章;Rusell Hardin, Collective Action, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1982. 关于支持这种观念的人类学和社会学资料,可参见:马林诺夫斯基:《原始社会的犯罪与习俗》,原江译,云南人民出版社2002年版;霍贝尔:《初民的法律:法的动态比较研究》,周勇译,中国社会科学出版社1993年版;埃里克森:《无需法律的秩序:邻人如何解决纠纷》,苏力译,中国政法大学出版社2003年版;Max Cluckman, Custom and Conflict in Africa, Oxford, Blackwell, 1955; Laura Nader and Harry F. Todd, Jr. (ed.), The Disputing Process: Law in Ten Societies, Columbia University Press,1978; George C. Homans, The Human Group, Routledge, 1998.考虑到在公共权力起源之前人类就已经建立了比较初级的社会秩序,就可以断定,私人执法的历史比公共执法的历史更加久远,尽管那些构成初级秩序的社会规则还没有被赋予法律的名义。伴随着国家的起源,既有的社会规则被制定为法律,由国家负责(投资)的公共执法才开始发挥社会控制的功能。但私人执法却并未(实际上是从未)彻底退出,而是仍然“辅助”公共执法来维护社会秩序和市场秩序。这里的“辅助”二字之所以打上了引号,是因为至今没人搞清楚维持某种秩序的主要力量究竟来自国家还是来自社会。

当然,相对于私人执法,公共执法的优势还是十分明显的。国家有能力组织一种规模化、集约化的执法力量,有利于发挥执法人员的协同作业、管理者的专门知识以及组织化的规模经济。(6)参见A. Alchain and H. Demestz, “Production, Information Costs, and Economic Organization,” 62 American Economic Review, 1972, p777. M. Jensen and W. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure,” 3 Journal of Financial Economics, 1976, p305. E. Fama and M. Jensen, “Agency Problems and Residual Claims,” 26Journal of Law and Economics, 1983, p327.公共执法在实现规模经济上的一个重要表现是创造威慑,充足的威慑水平可以在不实际消耗执法资源的条件下打消潜在违法者的机会主义动机,从而将违法行为防患于未然。而创造威慑需要国家保持查处和惩罚违法行为的信用,这是追求远期回报的国家投资行为,因而需要执法者在特定执法活动中“不计成本”,做到“违法必究、执法必严”;而私人执法者却很难做到这一点,也因此,私人执法表现出更强的机会主义倾向,(7)艾克塞罗德指出,政府经常在调查和指控偷税者上的花费高于罚金本身。参见Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, Basic Books, Inc., 1984, p155.并且很难避免集体行动中的搭便车。

尽管公共执法有如此多的优势,却也并非法力无边;相对于公共执法,私人执法仍有其比较优势。市场约束机制(包括信誉机制)在微观层面上就是一种私人执法,无论是来自消费者“用脚投票”还是来自生意伙伴断绝往来的压力,都可以迫使商家诚信经营。这个机制之所以如此有效,是因为它利用了分散的信息并且发动了全社会的执法潜能。

社会的深层结构仍是一个丛林,每一个潜在的违法者都有其受害人,而潜在的受害人也是潜在的“执法者”;即使不能亲自上阵,也可以通过检举的方式贡献或出售自己掌握的违法信息。除了一些传统的制度设计——例如民法上的“占有人自助”、刑法上正当防卫以及各种有奖举报——之外,将行政执法权外包给私人公司的做法也在西方国家的公共政策、环境法、反托拉斯法、水净化法、城市规划、汽车质量监督等诸多领域施行了多年。(8)参见Mark A. Cohen & Paul H. Rubin, “Private Enforcement of Public Policy,” 3 Yale Journal on Regulation 1 1985, pp167-194. Michael S. Greve, “Private Enforcement of Environmental Law,” 65 Tulane Law Review 2 , 1991, pp339-394. John D. Guilfoil, “Private Enforcement of U.S. Antitrust Law,” 10 Antitrust Bulletin 5-6, 1965, pp747-778. Courtney M. Price, “Private Enforcement of the Clean Water Act,”1 Natural Resources & Environment 4, 1986, pp31-33. Allison. Dunham, “Private Enforcement of City Planning,”20 Law and Contemporary Problems 3, 1955, pp463-480. Mark A. Cohen and Paul H. Rubin, “Private Enforcement of Public Policy,” 3 Yale J. on Reg. 1985. pp178-179.

社会治理的一个有效思路,是激励私人执法者采取行动,对付违法行为;国家执法机关未必需要赤膊上阵,为违法者的“天敌”开辟道路、清除障碍或提供保护,通常可以事半功倍。其中,最重要的措施是强制披露信息。信息不对称是执法的常态,而在解决信息不对称的问题上,私人执法和公共执法可以相互借力。有奖举报是公共执法借助私人执法者披露违法信息,而强制潜在违法者披露信息则是为私人执法清除障碍的做法。实际上,在显性市场领域,只要保证信息渠道通畅,公共执法者甚至可以袖手旁观。

公共执法与私人执法之间的互动,甚至决定了法律的形态、结构以及法律控制的范围。从非正式规范到合同法、侵权法等私法,再从私法到行政法、刑法等公法,就是一个公共执法含量从少到多、私人执法含量从多到少的“频谱”。在这个频谱的一端,非正式规范完全依靠私人的力量来实施,国家不投入公共执法资源;而在频谱的另一端,刑法的实施几乎是由国家完全包办的,立案、侦查、起诉以及刑罚的执行几乎完全依靠国家的力量;在频谱的中间地段,私法以及刑事诉讼中自诉案件则更像是“公私合营”的项目,受害人承担了取证和起诉的全部任务,国家的职责是提供了一个负责审判和强制执行的法院。(9)参见大卫·弗里德曼:《经济学语境下的法律规则》,杨欣欣译,法律出版社2004年版,第341-361页;William M. Landes and Richard A. posner, “The Private Eforcement of Law,” 4 Journal of Legal Studies, 1975.

针对一个加害行为,是该仅仅归入侵权法的范畴,还是应该额外设定刑事责任?这在传统法学理论中属于民刑分界的问题,若只根据那些关于犯罪与侵权构成要件的学说很难获得确定的答案。(10)参见桑本谦:《法律控制的成本分析》,载《现代法学》2007年第5期。即使在法律经济学上,民刑分界也是个比较复杂的问题,虽不精确但却十分简单的判断标准是看这种加害行为的“破案率”。违约的“破案率”可以达到100%,侵权的“破案率”接近100%,但几乎所有犯罪行为的破案率都远远达不到100%。如果这种加害行为的破案率接近100%,就意味着仅靠私人执法就足以侦破案件,无需动用警察的力量;因而对于这种违法行为,适用侵权法就足够了,“损一赔一”的民事赔偿规则也足以内化加害人所造成的损失。但若这种加害行为具有很强隐蔽性,仅靠受害人自身的力量难以“侦破”案件,公共执法力量的介入不可或缺,“损一赔一”的民事赔偿规则也阻止不了这种加害行为,这意味着必须设定刑事责任才能构成有效的威慑。

总之,公法和私法的分界以及任何一种法律制度中公共执法和私人执法的比例分配,都要尽力发挥两种执法各自的比较优势,其最终目的是最小化社会控制总成本。

三、中国基层警务执法怎样算账

从上文的理论描述可以看出,伦敦警方不再调查“低级别案件”的举措并不荒诞,完全符合最优执法理论。警务执法的投入产出比更可能因此提升而不是降低,每年节省的4亿英镑预算支出可以投入到形势日益紧张的反恐和防暴,民众的总体安全水平也可望因此提升。事实上,中国基层警务执法面临同样的窘境,面对轻微治安案件的报警,基层警方通常反应也是消极应对,只是从未高调公开而已。

据统计,在2003年-2010年,我国一审法院年均受理盗窃罪案件数量为188700起,但同期公安机关的年均受理盗窃案件数量为3405158起,即仅有5.54%的盗窃案件能够进入诉讼程序。(11)参考自卢建平、刘传稿:《法治语境下盗窃罪治理模式探究——基于犯罪统计的分析》,载《现代法学》2017年第3期。剩余94.46%的盗窃案件之所以没能通过审判程序,除了有一小部分案件被警方以行政处罚结案之外,大多数案件是因为警方找不到犯罪嫌疑人。小额侵财案件破案率极低的状况至今没有多大改观,2015年全国检察机关实施批捕和决定逮捕的侵财案件共244382起,而同年仅盗窃案被公安机关立案侦查的就有4875561起。(12)数据来源:《中国统计年鉴2016》。小额侵财案件的破案率可能比进入司法程序的案件比率还要低,因为对于小额侵财案件的报案,基层警务的处理方式经常是“出警不立案”。如果警方态度冷淡,受害人也很少穷追不舍;只要损失不是很大,大多数受害人多半选择不报案。总体上,就侦破小额侵财案件而言,受害人给警方施加的压力并不大。这类案件司空见惯,也自然不容易吸引媒体的关注,所以警方面临的舆论压力也不大。

警方对小额侵财案件的侦查动力不足,很重要的原因是这类案件难以侦破。很多人可能想当然地认为“案子越大越难破,案子越小越易破”,但事实上破案成本和案件严重程度之间没有明显的相关性,小偷小摸不见得比大案要案更容易侦破。甚至多数情况下,由于严重暴力犯罪和大额侵财犯罪更可能留下侦破线索,所以其破案率可能还要高于小额侵财案件。尽管上述事实从不公布于众,但在公安机关内部却是众所周知,也因此上级公安机关不会为了提高这类案件的破案率而向下级公安机关施加考核压力。上级公安机关十分清楚这么做肯定是得不偿失,毕竟警力有限,确保“大案要案”和“防恐防暴”有足够的警力,尤其确保“命案必破”,才是理性的执法政策。警方的这种做法也曾招致过一些批评——诸如“受案和立案不规范”,“警察权代替司法权”,甚至“隐案不立,不破不立”等等,(13)文宏引:《当前公安机关办理刑事案件存在的主要问题、原因及对策探析》,载《甘肃警察职业学院学报》2013年第2期。徐猛:《论公安机关受案立案制度的改革》,《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2015年第3期。但警方依然我行我素。而伦敦警务的新政出台,却不动声色地为警方对抗这种批评提供了一种强有力的辩解。对于侦破“大案要案”,警方更可能“不惜代价”。当然所谓“不惜代价”不是绝对的,而是说警方为了保持法律的威慑力(实际上是国家信用的组成部分)而投入远超犯罪损失的侦查成本。(14)比如在1994-2000年震惊全国的张君团伙渝湘鄂系列持枪抢劫杀人案的侦破中,张君团伙六年抢劫财物总计六百万元,而仅重庆警方在六年侦破工作中就耗资一千万元。武汉警方在1999年1·4武汉广场劫案这一起案件中,为确认现场遗留蒙面布和钢钎来源,在一年时间内走访了中南地区几乎所有相关的厂家和商家,并通过技术部门对于钢钎原料成分的分析,最终将物证来源锁定在首犯张君的籍贯地湖南常德地区,为日后的证据链形成提供了有力依据。这一漫长而艰苦的调查取证过程,充分反映了刑侦工作的复杂性和艰巨性。参考陈惕编著:《常德“9.1”大案纪实——渝湘鄂系列持枪杀人抢劫团伙的覆灭》,陕西师范大学出版社2000年版。从“惩一奸之罪而止境内之邪”的角度,“命案必破”的经济账依然是划算的。(15)这需要计算“命案必破”的深层成本和远期收益。实际上,“命案必破”的刑事政策确实提高了命案的破案率。 “命案现案破案率连续五年超百分之九十五”,记者蔡长春,《法制日报》2017年10月11日。这个数字的实现,是和“命案必破”,侦破“不计成本”的政治态度直接相关的。相关政策分析,参见刘忠:《“命案必破”的制度结构分析》,载《清华法学》2008年第2期。但对于侦破小额侵财案件,警方的经济账却是另一种算法。破案率极低意味着威慑失灵,而在威慑失灵的既定条件下,警方侦破任何一起小额侵财案件都只会计算短期收益,因而只要投入的侦破成本明显超过违法损失,就已经显得很不划算了。

也许有人会说,只要警方侦破手段的科技含量持续提升,就会大大降低破案的难度和成本,这个道理没有错。但对于小额侵财案件,科技进步至今还没有把侦破成本降低到警方可承受的程度,恐怕在可预期的将来也希望渺茫。举例而言,假定一个价值5000余元的手机失窃,警方估测侦破这个案件概率只有10%,在这种情况下哪怕只是从事最简单的侦查工作——比如调取100小时的监控录像并仔细查看——也不值得,因为即使这项十分简单的侦查工作,其成本也一定超过理论上只有500元的成本上限。举例手机失窃的案件,显然已经过时了。在15年前的电影《天下无贼》里,偷一堆手机还属于很高端的盗窃,如今偷来的手机价值可能还不如一块废铁。年纪稍长的人们肯定还记得,20世纪80-90年代公交车上偷钱包的盗窃行为有多么猖獗,但现在乘坐公交车上的年轻人已经没有长辈们当年的恐慌。窃贼作案方式和目标的转移反应了人们保护自己财产能力的提升,而这意味着随着电子支付取代现金支付,以及各种防盗系统越来越廉价,警方更有条件把保护公民财产的责任更多转嫁给民众自身。如果对于某种财产的保护,民众投入保护成本比警方投入保护成本能产生更高的收益,那么理论上警方执法就应该撤回对这种财产的保护。(16)参见田源:《法律经济学视野中的刑法边界问题——基于同居关系中盗刷银行卡案例的分析》,载《广东财经大学学报》2016年第4期。

四、伦敦的警务执法有什么不同

BBC在今年6月发布了一组数据,通过收集英格兰和威尔士43个警察局,从2012年到2016年1800万个案件的数据后发现,高达75%的偷单车和三分之二的盗窃、汽车犯罪及其他类型的案件,都以找不到嫌疑人结案。同样的,高达三分之二的刑事损害或纵火案以及超过60%的抢劫案也找不到嫌疑人,统统变成了“无头案”。另据英国《太阳报》披露,在2011~2016年间,全英盗窃案件共2125861起,破案率仅有9.7%,被起诉的嫌疑人只有112773人,仅占全部案件的5.3%。(17)参见“Shocking figures reveal cops across Britain solve just one in ten burglaries with five per cent of the 2.1million break-ins resulting in a suspect being charged”,the Sun, 2017-03-30,原文链接:https://www.thesun.co.uk/news/3219486/shocking-figures-reveal-cops-across-britain-solve-just-one-in-ten-burglaries-with-five-per-cent-of-the-2-1million-break-ins-resulting-in-a-suspect-being-charged/,最后访问时间:2018年8月3日。

这些数据表明,即便伦敦警方承诺受理所有案件,绝大多数“低级别案件”也是无果而终。同时也表明,警方拒受“低级别案件”并不会给公众——哪怕是穷人——增加实质性损失。更何况伦敦警察厅将不予受理的限额定在50镑以下,这个额度只相当于普通英国人半天的收入。再考虑到伦敦新政节省的4亿英镑警务预算,完全可以合理推测,公众的总体福利水平更可能因此提升而不是下降。

有数据表明,自2013年5月以来,伦敦警察厅辖区内的暴力犯罪案件数量增加了63%,枪支犯罪案件数量在过去两年间增加了54%。伦敦警察厅的高层官员马克·西蒙斯(Mark Simmons)在一份声明里说:“低级别的案子指的是大量的像入店盗窃、和汽车有关的犯罪和刑事损害这样的案子,而诸如杀人、绑架、强奸、仇恨犯罪或是家暴之类的案子并不包含在内。面对警察数量的减少这样的现实,我们将集中精力解决正在上升的严重犯罪。”这个说法就是要表明,警方拒受“低级别案件”是为了更合理地分配和使用警务预算,并非对公众利益漠不关心,恰恰相反,是为了更好地保护公众利益。

和中国各大城市一样,伦敦市区也广设监控录像,这为警方侦破许多案件提供了重要的技术支撑,甚至带来了侦破模式的革命。但问题却在于查看监控录像同样是件耗时费力的工作。伦敦警方对于调取监控录像做出了明确的限制——除非拍到犯罪行为的监控录像画面不超过20分钟且能立即收集到犯罪嫌疑人的清晰图像,否则警方不会调用监控录像来分析案件。这一限制表明,即使对于伦敦警方,科技进步在降低侦查成本方面的贡献仍不足以覆盖到那些程度轻微的违法犯罪案件。

从媒体报道的各种迹象可以大体推测,在伦敦警务新政实施之前,伦敦警方对于“低级别案件”的报警很可能采取与中国基层公安机关类似的消极应对——出警受理,但不会真正投入警力去侦破这些案件。装装样子敷衍一下受害人大概是全世界警察通用伎俩。但伦敦警方的高人一筹之处却在于,当明确拒受“低级别案件”之后,他们就可以把出警受理的伪装成本理直气壮地节省下来,把警方迫不得已的消极应对合法化,是警务新政创造的一项重要的社会收益。

但问题是,为何全世界只有英国伦敦警方出台了拒受“低级别案件”的警务新政?原因肯定不是伦敦警方更坦诚,或是他们面对的局面更棘手,而只可能因为他们在出台新政时承担了较小的社会压力。若需了解这种社会压力,只要假想一下如果中国警方出台一个类似规定会遭遇什么情形就十分清楚了。在“违法必究”的长期宣传之下,中国公众多数人认为警方调查侦查所有案件都是责无旁贷,职责不能讲条件,更不能算经济账。正是这种对基层警务执法过于理想化的想象和苛求,给警方施加了无形的压力,最终的结果只能是,警方迫不得已的消极应对只可暗箱操作,不能摆在桌面上。伦敦警方在出台新政之前自然也会评估舆论压力和社会压力,只是评估结果并未阻止其采取行动。

显然对于舆论压力和社会压力的评估结果自然和民众的文化素质有较大的联系。如果民众的文化素质较高,能够充分理解警方拒受“低级别案件”的前因后果,警务新政的舆论压力和社会压力就会相对较轻,反之则否。网络上的新闻评论不能代表民意,因为反对声音比赞成声音通常更可能发表在网络上。(18)网络上的言论本身对于社会来说其实就是放大了的少数言论,是分散的极端意见汇合之后进一步极化(polarize)的结果。而汇合之后的少数意见会形成湍流(Cascade),裹挟了大众意见。参见Cass R. Sunstein, Going To Extremes: How Like Minds Unite And Divide, Oxford University Press, Usa, 2009.尽管伦敦的警务新政招致了一些负面舆论,但总体上没有形成真正的阻力。主流媒体的态度则更加宽容,警务新政几乎没有遭到任何严肃的批评和指责。笔者了解了一些在英国留学工作的朋友对警方这一举措的看法,大家基本认为至少在涉案数额标准上并没有产生多大的心理冲击,自己所目睹的近期英国社会秩序也没有发生明显波动。而中国警方之所以没有效仿,很重要的原因恐怕是对民众的素质缺乏信心。当然,下文的讨论将会表明这个分析结论是不完整的。

五、为何仍需“违法必究”

前文的分析似乎隐含了一个结论,即“违法必究”是个应该被摈弃的错误观念,这个观念既违背最优执法理论,又与选择性执法的现实常态不符,但其实不然,得出这个结论还为时尚早,并且至少有以下几个因素还值得进一步思考。

1.信息不对称。前文讨论的最优执法模型忽略了信息不对称的问题。然而事实上,由于潜在罪犯对于警方执法的实际威慑并不掌握充足的信息,所以他们的反应不会足够敏感,毕竟只有被感知的威慑才是真正的威慑。(19)刑罚的威慑效果有赖于畅通的信息传递渠道,因为只有被感知的威慑才是真正的威慑。关于现代犯罪学中的“威慑感知理论”,可参见W. William Minor and Joseph Harry, “Deterrent and Experiential Effects in Perceptual Deterrence Research: a Replication and Extension”, Journal of Research in crime and Delinquency, Vol. 19, 1982, pp. 190-203.由于存在信息不对称,所以坏消息是,当警务执法力度增强时,违法犯罪行为的数量不见得立刻减少;但好消息是,当警务执法力度削弱时,违法犯罪行为的数量也不见得立刻增加。如果警方明确宣布放弃调查“低级别案件”,就等于因信息不对称而产生的“威慑剩余”被一笔勾销了,这是很可惜的事情。而相比之下警方对于“低级别案件”保持一种模糊的威慑战略,也许更加可取。保持模糊的威慑战略,意味着警方仍然在原则上或至少在宣传上坚持“违法必究”,但可以在行动上保持随机性。哪怕执法行动仅仅是偶尔的或出其不意的,也足以让潜在违法者在从事“低级别案件”时有所顾忌,从而减少这类案件的数量。

2.民众的非理性反应。伦敦警务新政的初衷是让预防“低级别案件”的责任从警方转移给民众,让民众用相对廉价的自我保护取代成本高昂的警务执法。但问题是,民众和潜在违法者之间也存在信息不对称,警方的举措可能会让民众夸大风险,并可能在保护自己财产的问题上做出过度反应,这同样是一种社会浪费。也许过度预防的社会浪费早就出现了。我国城市中几乎所有居民区的底层住户都在自家窗户上安装了防盗网,防盗门更是每套住宅的标配,近年来家用防盗摄像头也开始流行。如此高昂的防盗成本可能早已越过最优均衡点,尤其在考虑到消防需求的时候就更是如此。民众的非理性反应还包括行为心理学家所说的“禀赋效应”。所谓“禀赋效应”,是指人们更重视失去的东西,而轻视得到的东西,损失比收益获得更高的权重。(20)“在微量或中等程度的货币收益和货币损失区域内,价值函数的斜率之比大约为2:1”。参见Amos Tversky and Daniel Kahneman, Loss Aversion and Riskless Choice: A Reference Dependent Model, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 106 No. 4(1991), pp.1039-1061. 转引自[美]理查德·塞勒:《赢者的诅咒:经济生活中的悖论与反常现象》,陈宇峰、曲亮等译,中国人民大学出版社2013年版,第78页。这意味着,即使拒受“低级别案件”对于民众利大于弊,但由于“禀赋效应”的认知偏差,人们仍然觉得这一举措让他们受到了伤害。批评性的网络评论在很大程度上说明了这一现象。这就给了政策制定者一个重要的提醒,维持现状比人们想象得还要重要。(21)参见William Samuelson and Richard Zeckhauser: “Status Quo Bias in Decision Making”, Journal of Risk and Uncertainty, 1, 7-59(1988).古人所说的“利不百不变法”以及前些年提倡的“不折腾”,就或多或少包含了这个意思。

3.样子不是白装的。如前文所述,对于“低级别案件”的报警,警方可能只是消极应对,出警不立案,装装样子,敷衍一下受害人,但这些工作并不完全属于社会浪费,“装样子”也是有产出的。事实上,警方的频繁出现本身就会给潜在违法者构成威慑。某些有前科的罪犯看到警车或听到警笛就会莫名其妙地恐慌起来,这种反应其实已经说明了这个事实。如果警方刻意在调查侦查“低级别案件”上保持模糊的威慑战略,那么“装样子”就会有更大的产出。评估自己的安全,人们通常更相信自己的感觉而非理智。(22)参见[美]波斯纳:《法律理论的前沿》,苏力译,中国政法大学出版社2003年版,第252~254页。对于潜在受害人(实际上所有民众),警方出警行为本身就是一种安慰,哪怕这种行为只是敷衍。大家都知道“有困难找警察”,更何况有了案子呢。遇到麻烦和危险时,如果人们会在第一时间选择拨打报警电话,尽管可能出现滥用警力的情形,但对警方的信任也是发自内心的。这是国家信用的标志,也是民众安全感的来源。

4.作为修辞的“违法必究”。有用的观念不一定非得合乎逻辑,有时一种逻辑上讲不通的观念仍然拥有打动乃至支配人们心灵的力量。论证和修辞各有所长,虽然在论证的意义上,“违法必究”因违背最优执法理论而减损社会福利,但这不妨碍它在修辞意义上的社会产出。(23)参见[美]波斯纳:《超越法律》,苏力译,中国政法大学出版社2001年版,第570~575页。即使在今天,坚持“违法必究”——当然只是在宣传上而非在行动上——依然意义重大。既可以对潜在违法者形成威慑,又可以对大量执法者构成约束,还可以从整体上美化执法机关的形象。宣传不只是讲道理,表达决心、煽动情绪和激发共鸣有时要比讲道理的效果好得多。社会需要营造一种情绪化的氛围,而完成这个工作却不能仅仅沉迷于理性和逻辑。尽管对警务执法做一番成本收益分析并不困难,但面对分析结论,社会上大多数人的态度仍然是回避或漠视。毕竟真正能够冷静思考的人们从来不会成为人群中的多数派,而修辞和论证的组合搭配,却应以社会平均智识作为参照系。

更何况理想和现实之间永远存在差距。如果试图让现实变得美好,就必须让理想更加美好。古人说:“取乎其上,得乎其中”。即使把目标定位于“违法必究”,结果充其量也只是“执法最优”;而如果目标仅仅定位于“执法最优”,结果很可能就是“违法不可控”。正因为如此,各种“零容忍”的口号和宣言才会频繁出现在官方文件和官员讲话中。

结语

尽管英国伦敦警方于2017年宣布放弃调查一部分“低级别案件”的声明挑战了“违法必究”的常识性概念,但实际上这一做法并不另类,在其他国家(包括中国)普遍存在,只是诉诸隐蔽的方式。这是预算约束、案件多发以及侦破困境等许多因素共同导致的。虽然最优威慑模型能够为适度的“违法不究”提供充足的经济学依据,但来自社会心理及意识形态的压力却决定了“违法必究”作为执法原则仍难以被彻底摒弃,“违法必究”的隐形社会收益不能低估。认识到法律原则在真实世界中的复杂性,综合考虑公众对一项执法政策在理智和情绪等多方面的反应,是平衡理念与实践的先决条件。