守成与创新:新版话剧《名优之死》改编刍议

邹 红

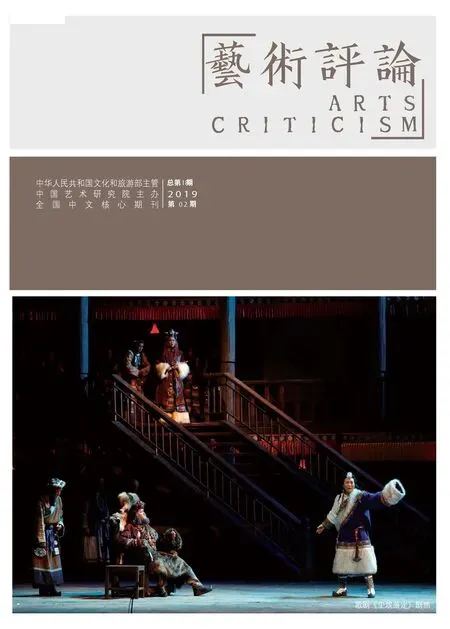

戏剧作品的改编、重排乃至重塑,在今天的舞台上并不鲜见,特别是近年来,大量由文学作品改编的戏剧被搬上舞台,复排、重排的经典作品也不在少数。这其中有得有失。田汉先生的《名优之死》就曾三次登上首都剧场。由任鸣、闫锐执导的田汉旧作《名优之死》作为北京人民艺术剧院(下称“北京人艺”)2018年度的收官之作,于12月20日在首都剧场公开亮相。这是自北京人艺建院以来,《名优之死》第三次登上首都剧场。1957年,《名优之死》首度在北京人艺上演,导演夏淳,演员有童超、金昭、于是之、金雅琴等;1979年,北京人艺复排《名优之死》,导演仍为夏淳,童超、谭宗尧、金昭、于是之等主演,演出阵容堪称一流。相比之下,2018年版的《名优之死》则改为由年轻演员担纲,如导演兼主演闫锐、刘凤仙的扮演者李小萌、杨大年的扮演者杨佳音等,他们此前都不曾在北京人艺的舞台上出演过大戏主角。但从舞台表现及媒体的相关报道来看,新版《名优之死》的演出确实不负众望,交上了一份令人满意的答卷。无论是闫锐、李小萌表现出的戏曲功底,还是融戏曲于话剧的舞台调度,乃至虚实相生、意境浑然的舞美处理,都令观众大饱眼福,无愧于北京人艺的精良制作。

而从个人观感来说,新版《名优之死》在改编方面更值得关注。

一

据《田汉文集》编辑介绍,田汉此剧作于1927年冬,本为两幕剧,同年在“鱼龙会”首演及南国社公演时都是两幕,1929年1月南国社赴南京公演时中间加了一幕,后来正式出版即为三幕剧。似乎可以说,田汉对《名优之死》的处理更像是一出独幕戏,虽分为两场,但场景不变,都是戏院的后台。在人物关系的设置、情节冲突的安排上也比较简单,即便后来增加了一幕,将场景改为刘振声家客厅,也还是一出演出时长为一小时左右的小戏。后来的演出,包括北京人艺在1957年、1979年的两次演出,也基本上遵循田汉原作设定的格局,并未进行大的改动。

然而,2018年版的《名优之死》与之前的演出不同,演出时间长达一个半小时,将原来的小戏扩展成了大戏。据导演闫锐介绍,此番二度创作融入了很多新的内容:“原来时间并不长,我们把它扩充、增加一些内容;包括原来没有展现到前台的表演,我们也融入了很多戏中戏,再构成一个完整的和比较全面的大戏。”

将新版《名优之死》演出本与田汉原作对读,不难看出演出本作了大量的增补。据笔者粗略统计,原作一万五千余字,演出本将近两万四千字,较原作增加了三分之一。这些增加的部分比较均匀地分布在三幕中,其情况大概可以分为三类:

一为戏外戏,主要是开场时增加了戏院经理与跑龙套者的对话,以及第二幕结束和全剧终场时的“班社训词”。分量虽然不多,却有点题之意,如经理与跑龙套者之言:

箱口上不得坐人。尤其是大衣箱。带上神怪脸子就别言语了,坏规矩……脚不能磕箱子。后台不能打伞犯忌讳。你,光着膀子给谁看呢,穿上水衣子,一点规矩都不懂么?

前台不准言更,后台不准言梦。不准拉空弓,亦不准扔彩头。开戏前不准上台,开戏后不准掀帘私窥。

这既是旧时梨园行规,又隐含了改编者的某种表现意图。

二为戏中戏,如第二幕插入刘凤仙表演《霸王别姬》中虞姬舞剑一段,第三幕插入刘振声表演《上天台》中刘秀在太庙祭祀忠魂、气绝身亡一段。前者由戏曲演员注重基本功训练切入,引出前人传承下来的表演程式当不当改、当怎样改的话题。刘凤仙认为只要观众认可,“台上演的火爆,台下欢迎叫好”,就没什么问题;而在刘振声看来,演出应该表现角色的情感,传达作品的韵味,“唱的演的是人物的心境,不是卖弄唱腔和身段”。后者借刘秀错杀忠臣、心生幻觉的戏剧情境,将剧中众鬼魂的索命声与现实中台下喝倒彩声融为一体,刘振声在表演角色倒地身亡的同时,也真的死在了舞台上。

三为戏生戏。所谓戏生戏,是指基于原作的既定情境和角色性格,结合改编者意图增补的对白和动作。在演出本所有增补内容中,此部分所占比重最大。其中有些部分与原作黏合度较高,若不加比对很难看出是新增内容。如第一幕中左宝奎分别给戏院经理、萧郁兰讲梨园掌故两段,第二幕中左宝奎感谢刘振声给自己增加包银一段、杨大爷给刘凤仙送点翠头面一段等,几乎可谓水乳交融。有的部分则有较明显的疏离感,如第二幕中刘振声、左宝奎给小报记者王梅庵讲戏曲表演一段,与剧情进展、人物性格就不尽相合。尤其是第三幕中刘振声、刘凤仙二人关于守与变的争论,完全忽略了田汉原作中刘振声也曾改词的事实,从而将其置于自相矛盾之中。

演出本除增补外,还有两个小的变动。一是简化了出场人物,田汉原作中刘振声弟子除刘凤仙、萧郁兰外,还有刘凤仙的师妹刘芸仙,演出本将其与萧郁兰合并;除小报记者王梅庵外,还有新闻记者何景明,演出本也予以删去。二是改变了故事发生地点,田汉原作中故事发生在上海,王梅庵供职的是《春申日报》,演出本将地点改为北平,《春申日报》也被相应地改成《北平新报》。这类变动只是为了方便演出,无关宏旨,但前述增补却在一定程度上改变了田汉原作,导致主题和人物性格的偏移。

综上,新版《名优之死》严格说来已非田汉原作,而更应该看作是一个改编本。

二

总体上看,北京人艺新版《名优之死》对田汉原作的改编是成功的。

首先,改编者对原作语言的揣摩下了很大功夫,增补部分与原作风格、人物性格都保持了一致,这很难得。如第二幕中杨大爷送刘凤仙头面时两人的对白:

杨大爷:你要带上这副头面上了台再唱《贵妃醉酒》,那就是真正的杨贵妃呀。

刘凤仙:再好也是台上的杨玉环。下了台,贵妃下妆,脱霞帔,卸凤冠,似嫦娥离广寒,杨玉环成了王宝钏,还是个苦人。师父说,我们唱戏的人是苦命,戏里的人也是苦人。

杨大爷:人生有限,岁月有边,乐也一天愁也一天。若总是苦闷着过,倒不如洒脱自然。凤仙,戏是假的。看看戏外的世界。

刘凤仙:我也常常想,不想唱了。可只有在戏里我才能做自己想做的梦。做广寒宫的梦,做御花园的梦,做自己的梦,等锣鼓一停,梦也就醒了。

这的确道出了刘凤仙的心底话,虽非出自田汉之手,却毫无违和感。类似的语言还有不少,特别是左宝奎、杨大爷二人增补的台词,大多能切合其声口,说者唇吻流利,听者自然入耳。再如刘凤仙、刘振声的两句对白:

刘凤仙:先生,我以为这唱戏是为了活着。

刘振声:我活着是为了唱戏。

这无疑是点睛之笔。短短两句话,道出了师徒二人对待唱戏与人生的根本差异,且令台下听众过耳难忘。

其次,在尝试话剧与戏曲的融合、借鉴戏曲美学精神方面,新版《名优之死》较田汉原作有着更自觉的追求,也收到了很好的成效。如果说田汉原作本身已为话剧民族化探讨奠定了良好的基础——剧本讲述了一个发生在梨园行的故事,而场景又设定在戏院后台,这就使得众多戏曲元素可以在话剧舞台上直接呈现,那么新版《名优之死》又更进了一步,不仅将原作中某些置于幕后的表演直接搬上舞台,而且较为充分地利用诸如戏中戏、演员台下练功等形式展示戏曲之美。如第二幕中刘振声指导萧郁兰练功、刘凤仙表演虞姬舞剑等情节,在生动揭示好演员须有“真玩意儿”这一道理的同时,也为演出增添了浓郁的戏曲色彩。此外,与先前演出中琴师表演仅限于为刘凤仙等人伴奏不同,新版赋予了琴师更大的表演空间,扮演琴师的赵宇一把胡琴拉得出神入化,开场时的独奏仿佛歌剧中的序曲,剧中的旁奏更为演出营造了悲凉的氛围。再加上灯光、舞美的作用,整台演出韵律流畅、转换自然,既有戏曲的神韵,又不失话剧的严谨。

再次,较之田汉原作,新版《名优之死》在剧本的主题意蕴方面有所丰富,并使之更贴近当下的社会现实。田汉原作中借左宝奎之口批评刘凤仙“不在玩意儿上用工夫,专在交际上用工夫”,认为杨大爷之所以勾搭她,根源还在于凤仙“自个儿不好”。这实际上构成了《名优之死》戏剧冲突的主线。改编本强化了原作的这一主题,突出了行业规矩和做人气节的重要性。正如导演任鸣所言:一个行业的规矩和气节,关系着它的生存和毁灭。不难想象,任鸣如此解读,如此处理,实与中国当下演艺界的不良风气密切相关。这有演员自身的问题,也有资本、权势对艺术的侵袭。剧中杨大爷这一角色本来定位于黑社会势力,属于传统戏文中的恶霸一类,但在新版《名优之死》的演出中,却令人很容易联想到某些将金钱、权势凌驾于艺术之上的人物。与之相关的另一个问题是:演员在台上的表现,究竟是业内行家说了算,还是台下的观众说了算。剧中刘凤仙、刘振声二人关于要不要“守旧”的争论,正折射出现实中人们对此问题的困惑。显然,将对上述问题的思考融入戏中,会形成明显的现实指向,从而对观众产生强烈的代入感。

新版《名优之死》,或者说改编本也还存在可以商讨之处。依我之见,问题主要出在第三幕。一是刘振声师徒二人关于守与变的争论是否合适。不是说这个问题没有思考、讨论的必要,而是说在这个问题上,刘凤仙并不适宜作为争辩的一方。观众已经知道,第二幕中刘凤仙因为违背剧情飙高音、舞刀花遭到刘振声的批评,错在刘凤仙,如果再让她和刘振声争论戏能不能改、要不要改,显然难以胜任,而且可能会将追求不同当作刘凤仙离去的原因。更重要的是,对此问题的讨论必然会令人联想到现实。如果说刘振声守旧的主张代表了正确的一方,那么对田汉原作的删改增补,以及不同于北京人艺先前演出形式的处理就成了错误的行为。二是将原作中刘振声演唱《打渔杀家》改为《上天台》是否合适。我们姑且不说田汉在《名优之死》中选择的几出旧戏都有某种隐喻意味,《打渔杀家》中的萧恩父女与刘振声、刘凤仙有某种类似;我们也不说田汉据以塑造刘振声形象的原型——清末京剧名家刘鸿声原本就是死在后台;如果只是因为《上天台》中的刘秀是死在舞台上,只是因为那个高难度的倒地动作而做出如此选择,那未免因小失大。毕竟《上天台》的剧情和舞台氛围都与《名优之死》有太大的反差,而舞台表演空间由后台转换为前台也过于生硬,本来流畅的戏剧节奏到此形成窒碍。如果能有一个妥善的解决办法,使之更合情理,相信新版《名优之死》能如任导所愿,有望成为北京人艺舞台上的保留剧目。

三

这也许不是巧合,在2018年岁末北京人艺推出新版《名优之死》的前一年,田汉的另一出代表作《关汉卿》在阔别多年后再度登上北京人艺舞台。两出戏都与戏曲相关,《名优之死》的主角是演员,而《关汉卿》的主角是剧作家,就是说,两出戏都有相当的戏曲元素,事实上两出戏在话剧引入戏曲手法,或融戏曲于话剧方面都有不俗的表现,都得到业界的好评。当然两出戏也都对原作有所删改,所不同者,由唐烨执导的《关汉卿》用的是减法,而任鸣、闫锐执导的《名优之死》用的是加法。

平心而论,改编中的“加法”与“减法”各有其难度,“加法”的难度在于改编者能否吃透原作的精髓,化“我”为“他”。以树为喻,减法是删繁就简,把不适于搬上舞台的部分去掉,加法是老树新花,须在旧有的树干上生发出新的枝叶花朵。新的枝叶花朵能否长出、新长出的枝叶花朵与原有的树干是否能成为一个有机的整体,一方面取决于老树的生命力,另一方面则取决于栽培者的技艺。如果栽培者精于此道,则不仅能使老树枝繁花盛,而且所生枝叶、花朵能获得充足的养分,生机盎然;反之,如果栽培者不谙此道、强行嫁接,则其枝叶、花朵终难存活。

“改戏,可以。那得先把老先生传下来的东西吃透了再想着改。”这是演出本《名优之死》中刘振声的一句台词,说的正是这个道理。

注释:

[1]田汉.《田汉文集》第一卷[M].北京:中国戏剧出版社,1983:3、447.

[2]田汉原作第三幕中记者何景明与左宝奎有段对话:何说:“刘老板的味儿真够,他好象改了词儿了。”左说:“是啊,他时常把一些不合适的词儿给改了,台底下年轻的观众很欢迎,守旧的先生们就不大赞成。坏蛋们就利用这些不明白的老先生们来反对他,说他不守规矩,破坏老戏。”演出本删去了这段对话。

——论《田汉传》兼与《田汉评传》对比