诺贝尔奖案例提高《动物生物化学》教学质量

兰瑞霞

摘要:《动物生物化学》是动物科学专业、动物医学专业的专业基础课之一,理论性强、涉及面广、知识点密集、信息量大、内容抽象,学生在学习过程中缺乏趣味性和主动性。为提高学生对《动物生物化学》的重视程度和学习兴趣,对《动物生物化学》的知识点有更加准确的认识和把握,通过引用与课程内容相关的诺贝尔奖的案例,探索以科学故事提高学生学习兴趣和主动性的教学方法。

关键词:《动物生物化学》;诺贝尔奖;教学质量

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2019)44-0190-03

《动物生物化学》是动物科学专业、动物医学专业的基础课。主要介绍组成生物体结构的基本物质,如糖、脂、蛋白质、酶和核酸等生物分子的基本结构、性质、功能以及它们在动物体内的代谢规律。

一、《动物生物化学》课程简介

《动物生物化学》课程是在已学习《无机化学》、《有机化学》、《分析化学》、《生物学》等课程的基础上,以动物为主要研究对象,研究其体内基本物质(糖、脂、蛋白质、核酸和酶等)的结构、性质和功能;研究动物的新陈代谢及在代谢过程中能量的转换和调节规律。《动物生物化学》是动物科学的共同语言,借助它的理论和方法,有利于解决科学实验和生产实践中所遇到的许多问题。动物科学专业、动物医学专业的后续课程都需要坚实的动物化学基础,是《动物营养学》、《微生物学》、《分子生物学》和《分子遗传学》等课程的重要基础课程。同时,《动物生物化学》的各种实验技术和研究方法已经渗透到畜牧学各学科,研究的深度和广度也有了质的飞跃。因此,《动物生物化学》的教学目的不仅仅是让学生掌握理论知识,而且要通过传授生物化学的研究方法、研究思路,提升学生的科研思维能力。但《动物生物化学》理论性强、涉及面广、代谢途径多变,反应机理复杂、内容抽象,容易使学生对课程学习产生一种内容太多难以记忆的感觉,使学生在学习过程中缺乏趣味性和主动性。因此,如何提高学生学习的兴趣和主动性是我们在教学过程中应该重视的问题。在教学过程中发现,学生喜欢听故事,在教学过程中引入相关的故事,学生会表现出极强的兴趣。诺贝尔奖是科研工作者的最高荣誉,诺贝尔奖其人、其事记录着获奖者对科学的执着追求、深邃的见识和巧妙的构思,以及在科学研究过程中发生的有趣故事。引入这些伟大科学家的故事,应用于《动物生物化学》教学实践过程中的各个章节,可激发学生的学习兴趣,提高教学质量[1,2]。

二、《动物生物化学》课程中的诺贝尔奖

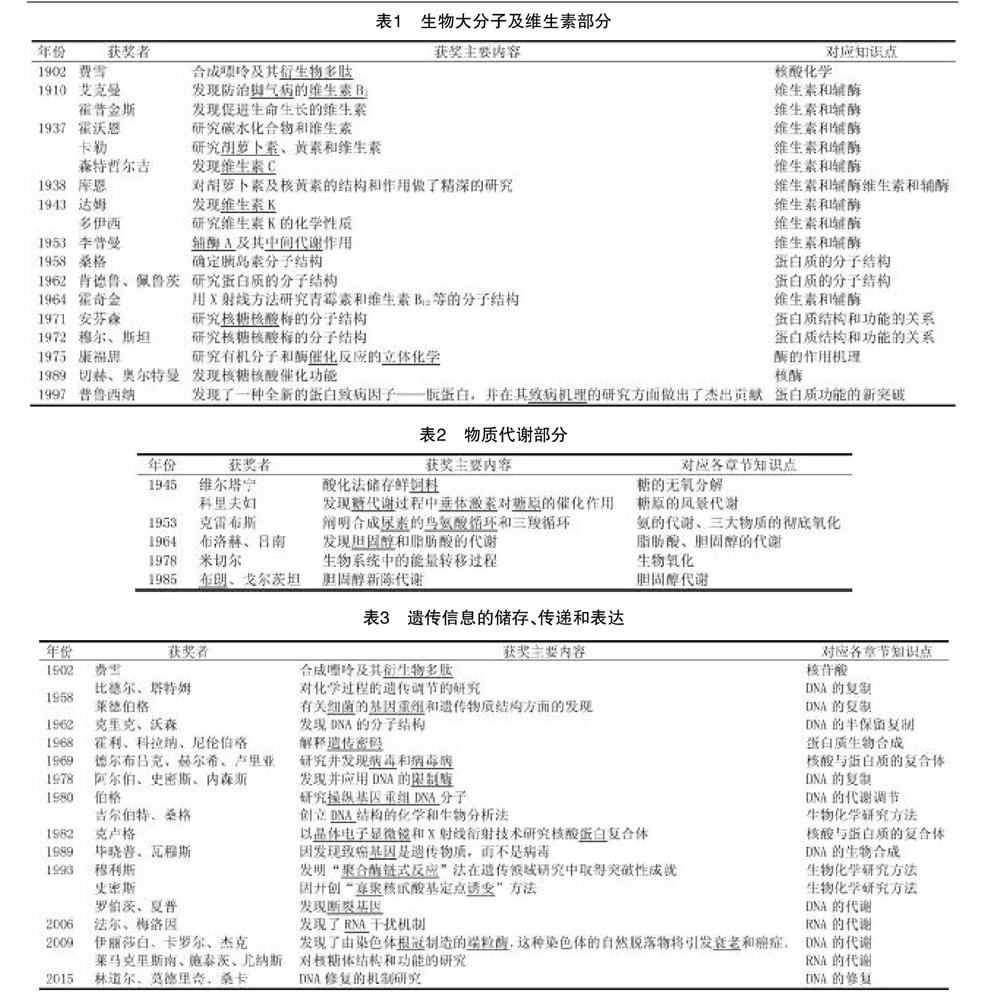

《动物生物化学》理论部分主要讲解三部分的内容:(1)生命大分子的结构和功能;(2)生物代謝能量的产生和储存及大分子前体的生物合成;(3)遗传信息的储存、传递和表达。现将各章节知识点对应诺贝尔奖的信息整理如下:生命大分子的结构和功能(见表1);生物代谢能量的产生和储存及大分子前体的生物合成(见表2);遗传信息的储存、传递和表达(见表3)。

三、诺贝尔奖对课堂教学的促进作用

将诺贝尔奖的案例引入课堂教学,获奖者的人生故事也蕴含其中,他们的人生经历、对科学不屈不挠的追求。学生通过了解他们的故事,在学习知识的同时,也学到了世界顶尖科学家做科研的态度和方法。学生在学习过程中,需要榜样,通过诺贝尔获奖者的故事学习做人、做事、追求理想和自我实现。比如2009年因“核糖体的结构和功能”的研究而获得2009年的诺贝尔化学奖的以色列科学家阿达·约纳特,在一次演讲中她提到,她的第一本课外读物是用献血后获得的营养费买的,这是一个非常励志的故事。与学生分享这个故事,他们从中了解到任何环境都抵挡不了一颗想要学习的心,成功与家庭出身、性别和国籍都无关,最重要还是追求知识的初心。

1923年,32岁的弗雷德里克因发现胰岛素获诺贝尔生理学或医学奖。1953年,25岁沃森和37岁克里克建立了DNA的双螺旋模型,获得了1962年诺贝尔生理学或医学奖。1984年,23岁的卡萝尔和她的导师一起发现了端粒酶及其作用,获2009年生理学或医学奖。自古英雄出少年,这四位获奖者取得骄人的成就时都很年轻,学生容易产生共鸣,激发求知欲和学习兴趣,变被动学习为主动学习。

为了解学生对引入诺贝尔奖案例后的学习情况,从是否对诺贝尔奖案例的引入感兴趣、是否增强了课程的趣味性、是否认识到《动物生物化学》在科学研究工作中的重要性等方面进行问卷调查,让学生写心得体会。98%以上的学生认为诺贝尔奖案例的引入让他们认识到《动物生物化学》的实用性和重要性,增添了课堂趣味,也加深了对知识点的把握和理解。

四、小结

在教学过程中,诺贝尔奖案例的引入,提高了学生的学习兴趣和对知识点的把握,也认识到《动物生物化学》的实用性和重要性。兴趣是最好的老师,学生由被动转变为主动学习,学习效果和效率大大提高,课堂教学效果也大有改善。综上所述,任何枯燥难学的课程,通过恰当的教学方式,学生也能发现其中的趣味,怎样帮助学生发现趣味,激发学生的兴趣,是我们教师在教学过程中应该思考的问题。

参考文献:

[1]孔璐,孙林,于培兰,马慧萍,李宝红.联系诺贝尔奖进行医学生物化学与分子生物学教学的体会[J].教育教学研究,2008,(8):121-122.

[2]周建文.“亲历”诺贝尔奖其人与其事 提高生物化学教学质量[J].卫生职业教育,2004,(22):77-78.