连锁董事、信用议价能力与企业双维绩效

——来自2003~2016年中国制造业上市公司的经验证据

逯苗苗, 孙 涛,2

(1.山东大学经济研究院,山东 济南 250100;2.山东大学山东发展研究院,山东 济南 250100)

一、引 言

企业在商品交易中经常采用赊销、赊购的方式,这种允许客户延期付款的行为相当于为客户提供一种短期借款,由此形成的债权也被称为商业信用[1]。在金融体系不健全、金融市场不发达的国家和地区,商业信用成为企业发展的重要推动力[2]。通常情况下,应收账款多的企业被其客户占用大量营运资金,而应付账款多的企业则可以较多占用客户的资金,应收账款、应付账款的多寡能够在一定程度上反映企业在其供应链和产业链上是否有能力多占用供应商的资金和减少客户对自有资金的占用,也即企业的信用议价能力。

尽管学术界没有明确提出信用议价能力的有关概念,但关于商业信用供给和占用为什么会存在的研究体现了学者们对信用议价能力的探讨。相关研究主要从买方市场理论角度和替代性融资角度展开分析[3]。买方市场理论认为,由于客户议价能力强或者企业为了能够尽快地销售商品,企业不得不让渡自己的营运资金使用权限,为客户提供商业信用[4]。而替代性融资理论认为,由于企业自身存在严重的融资约束,没有办法从正规金融机构获得信贷支持,从而转向其供应商寻求非正规的金融支持[5]。但无论是买方市场理论还是替代性融资都是相对单一视角,背后都是讨价还价的能力在发挥作用,而且企业讨价还价的最终目的都是为了增加自身的收益,从而提升企业绩效。

在具有 “人情”和 “关系”社会特征的中国,企业间的人际关系网络在商业信用运作过程中作用明显。企业因其连锁董事网络所拥有的社会资本,在很大程度上构成了公司战略的一部分,成为其获得稀缺资源、提升竞争力的重要途径[6][7][8]。具有丰富外部网络连接的CEO能获得更多的外部资源因而具有更高的价值[9],也有助于企业获取债务融资[10]。因此,在研究信用议价能力与企业绩效之间的关系时,企业的连锁董事网络在其中的调节作用是不可忽视的。

基于此,我们运用2003~2016年中国制造业上市公司的经验数据,分析企业的商业信用与企业绩效之间的关系,并考察连锁董事网络特征在其中的调节作用。本文的边际贡献如下:(1)将公司治理、社会资本和资金运营管理纳入了统一的分析体系,并为其逻辑分析提供了相对完善的理论框架。(2)考察企业连锁董事网络的调节作用,首次将网络结构特征引入商业信用与企业绩效关系分析中,探究连锁董事网络在企业获取商业信用时的隐性担保作用。(3)丰富了商业信用问题的研究文献,为资金管理研究提供了经验证据。

二、文献综述与研究假设

商业信用作为企业最为主要的经营性融资方式,影响着企业的方方面面,尽管没有学者直接从信用议价能力①信用议价能力=(商业信用占用/商业信用供给)-(销售成本/销售收入),在文章第三部分进行详细说明。角度进行研究,但有学者发现较多占用商业信用的企业具有较高的产能利用率[11]、能够表现出较高的增长率[2]、具有更高的价值[3]。学者们大多从商业信用占用层面考虑问题,而且得出商业信用占用有利于企业绩效的结论。Fisman(2001)指出商业信用占用使企业不必等到产品全部销售完成就可以获得下一生产周期的原材料,从而缩短了企业的生产周期,提高了企业的生产效率[11]。陆正飞和杨德明(2011)发现,当企业占用超额商业信用时,企业具有更高的价值[3]。也有学者从商业信用供给角度进行分析,王竹泉和孙兰兰(2016)发现商业信用供给与企业绩效之间有倒U型关系[12]。

已有的文章大多仅从商业信用供给或占用的一个方面进行研究,没有全面反映商业信用的净占用情况[13],并且只有少部分考虑了商业信用与企业绩效之间的非线性关系[14][12]。但是,由于企业在供应商那里得到了商业信用,就更有可能向自己的客户提供商业信用,并且在应收账款与应付账款的合同之间进行匹配,使其具有相近的到期日[15],将商业信用占用与供给割裂来看会导致问题分析不全面。因此,构造信用议价能力指标,综合反映企业在经营中对商业信用的运用情况能够在一定程度上解决这一问题。同时,如果企业的信用议价能力较高,也就是商业信用净占用的相对值越高,在一定程度上能够促进企业绩效的提升,不过,如果信用议价能力过高,则反映了企业并没有较好地进行应收账款、应付账款之间的期限匹配,或者企业滥用商业信用,因而会对企业绩效产生负面的影响。所以,在最初阶段信用议价能力的增加有助于企业绩效的提升,但是当超过某一临界点时,信用议价能力的增加将有碍企业绩效的提升,对企业发展造成负面影响。

因此,本文提出假设1:信用议价能力与企业绩效具有显著倒U型关系。

由于自身性质及所处市场环境的不同,企业的商业信用运用行为及其后果也存在较大差异。方明月(2014)考察了市场竞争以及企业自身财务约束对企业商业信用占用与供给的影响,她发现在企业财务约束松的情况下,市场竞争越激烈,企业提供的商业信用越多;在企业财务约束紧的情况下,市场竞争越激烈,企业获得的商业信用占用越少[16]。孙浦阳等(2014)利用中国企业数据库数据发现,当正规部门的融资成本上升时,国有企业、外资企业以及外部金融环境良好的企业可以更有效地获得商业信用占用,从而使商业信用成为其有效融资渠道[17]。因此,当企业所在地区市场化程度高时,企业更容易从正规部门获得融资,对商业信用融资的需求会减少,企业的信用议价能力与企业绩效之间的关系也就不再显著。

通常情况下,国有企业的融资约束要远小于非国有企业,非国有企业由于不容易获得外部支持,更看重企业的内部资金管理。因此,非国有企业会谨慎对待其获得的营运资金,即非国有企业的信用议价能力与企业绩效之间不存在倒U型关系。现有的研究也提供了一定的理论支持,余明桂和潘红波(2010)指出非国有企业比国有企业面临更大的市场竞争压力,所以非国有企业相较于国有企业会提供更多的商业信用[18]。同时,陈正林(2017)发现企业面临的上下游企业间纵向竞争与同类企业间横向竞争的共同作用使得非国有企业提供了更多的商业信用,而国有企业受到的影响较小[19]。

因此,本文提出假设2:市场化程度低的地区企业信用议价能力与企业绩效间存在显著的倒U型关系,市场化程度高的地区则不成立;国有企业信用议价能力与企业绩效间存在显著的倒U型关系,非国有企业则不成立。

企业董事之间良好的人际关系和丰富的人脉资源被认为具有非正式保险的作用[20],在具有差序格局的中国其作用尤为明显。同时,连锁董事网络可以更好地增加股东财富[21]、缓解企业的融资约束[22]、提升企业的股票回报率[23]。通过测算董事的校友关系网络特征,唐松等(2017)发现随着董事社会网络中心度的提高,可抵押资产对商业信用获取的正向作用减弱[24]。因此,连锁董事网络特征可能会影响企业信用议价能力和企业绩效之间的关系。

Allen et al.(2005)指出在中国几乎所有董事都担心自己的声誉问题,在连锁董事网络中居于中心地位的董事会尽量避免商业信用违约情况发生[25]。因此,企业中连锁董事越多,越会审慎运用商业信用,这在一定程度上抑制了商业信用供给与企业绩效之间的倒U型关系。但是,居于网络中心地位的董事也有可能在获得商业信用方面具有优势,从而加剧商业信用的滥用现象。陈运森(2013)就发现企业所处的董事网络中结构洞越丰富,获取的商业信用越多[26]。因此,企业的连锁董事网络特征会加剧或者缓解企业信用议价能力与企业绩效之间的倒U型关系,但具体出现何种情况不确定。

因此,本文提出假设3:连锁董事网络特征对信用议价能力与企业绩效之间的倒U型关系具有调节作用。

三、变量与模型

(一)数据来源与样本选择

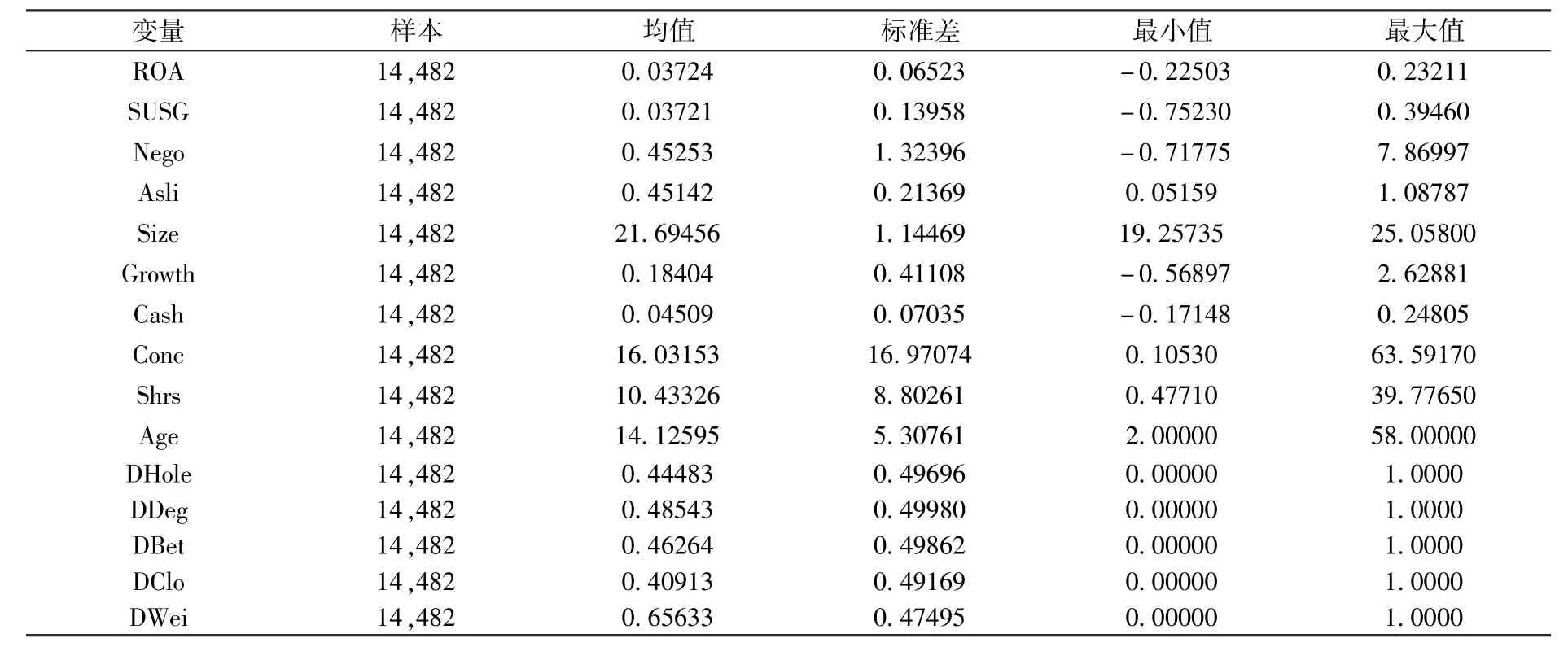

采购原材料与销售产成品是制造业公司的主要经营业务,因此,采用制造业上市公司的数据能更好地反映企业商业信用占用和供给的情况。另外,因为上市公司股权治理数据从2003年开始有较为完整的披露,因此,本文选取我国A股制造业①行业分类参照证监会 《上市公司行业分类指引》2012版。上市公司2003~2016年的数据,对研究假说进行检验。本文样本公司的数据来自国泰安数据库和Wind数据库,剔除数据不完整的样本后,本文共得到14,482个公司年度样本数据。为了消除异常值的影响,本文对所有连续变量进行了Winsorize缩尾处理(上下1%分位数)。

连锁董事数据来源于上市公司年报,根据董事任职关系网络整理,如果A公司董事会与B公司董事会有一名董事成员是同一人,则A公司与B公司之间的关系为1;如果A公司和B公司有两名相同的董事会成员,则A公司与B公司之间的关系为2,依次类推。通过将所有上市公司的董事会成员进行匹配,我们获得了2003年至2016年共14个年份的上市公司连锁董事网络。

(二)研究变量的定义

本文的被解释变量是企业双维绩效,即企业的总资产报酬率(ROA)和可持续增长率(SUSG)。总资产报酬率仅能够反映企业的短期盈利能力,而上市公司的目标不仅包括短期盈利还包括长期发展,因此为了能够更加全面地刻画企业绩效,本文还将表示企业长期发展能力的可持续增长率作为被解释变量。鉴于数据的可得性,本文采用范霍恩(James C.Van Home)模型进行可持续增长率的度量[27],并在稳健性检验中采用希金斯(Robert C.Higgins)模型进行检验。

本文的主要解释变量为企业的信用议价能力。为了刻画信用议价能力,本文借鉴陆正飞和杨德明(2011)的研究,将企业的应付账款、应付票据以及预收账款作为企业的商业信用占用[3],同时将企业的应收账款、应收票据以及预付账款作为企业的商业信用供给。借鉴刘慧凤和黄幸宇(2017)的研究方法,将企业的商业信用占用与商业信用供给的差额作为企业净商业信用占用[28],并用企业商业信用供给进行标准化。同时,考虑到企业对商业信用供给和占用受到企业毛利率的影响,本文将两者的差额作为企业信用议价能力(Nego)变量,即 [(销售收入-销售成本)/销售收入] -[(商业信用供给-商业信用占用)/商业信用供给],进一步简化上述结果,企业的信用议价能力可以表示为 [商业信用占用/商业信用供给] -[销售成本/销售收入]①第一项考察了企业的商业信用相对占用情况,第二项排除了公司商品买卖规模的影响。因此,不同公司、同一公司不同时间的信用议价能力之间具有可比性。与张杰等(2013)的 “净应收账款=(年均应收账款-年均应付账款)/销售收入”或者张新民等(2012)的 “净商业信用=(商业信用占用-商业信用供给)/总资产”两个指标相比,本文构造的指标将商业信用供给与商业信用占用相对应、将销售收入与销售成本相对应,而非将赊销的账目对应实销的账目,更能明确本文的讨论要点,即信用议价能力而非商业信用的净占用情况。。

网络度量指标包括结构洞(Structural Holes)指标和中心度(Centrality)指标,其中, “结构洞”就是指社会网络中的空隙,即社会网络中某个或某些个体和有些个体发生直接联系,但与其他个体不发生直接联系,即无直接关系或关系间断,从网络整体看好像网络结构中出现了洞穴。企业如果处于结构洞位置,则可以较好地控制社会资源。

网络中心度的具体衡量指标主要包括程度中心度(Degree Centrality)、中介中心度(Betweenness Centrality)、接近中心度(Closeness Centrality)和加权中心度(Weighted Degree Centrality)。四个中心度指标分别从不同角度衡量社会网络中的个体与网络成员之间的关系,其中,程度中心度是衡量与某公司直接联结的其他公司的数量之和;中介中心度是衡量公司网络中某个公司控制其他公司网络联系路径的程度,也就是公司充当 “中间人”的程度;接近中心度衡量某公司与公司网络中其他董事的距离,如果一个公司与网络中所有其他公司的距离都很短,则称该公司具有较高的接近中心度;加权中心度则是考虑了公司之间有多位董事关联的现象。

根据沃特·德·诺伊等(2012)的方法,我们利用Pajek软件得出上市公司的结构洞(Hole)、程度中心度(Deg)、中介中心度(Bet)、接近中心度(Clo)、加权中心度(Wei)指标[29]。通过计算按照年份和地区分组的结构洞特征与中心度特征的均值,我们构造了企业连锁董事网络特征的虚拟变量,即当结构洞特征大于均值时,DHole取值为1,否则为0;当程度中心度大于均值时,DDeg取值为1,否则为0;DBet、DClo以及DWei以同样的方法得到。

本文的控制变量包括企业规模(Size),即总资产的自然对数;资产负债率(Asli);成长能力(Growth),即销售收入增长率;现金流占比(Cash),即经营活动产生的现金流量占总资产的比重;第一大股东持股比例(Conc);S指数(Shrs),即公司第二大股东至第十大股东持股比例之和;企业年龄(Age),即截至研究时点企业存续时间。

(三)模型设定

为了检验信用议价能力与企业绩效之间的关系,我们引入了信用议价能力的一次项和二次项,并控制了年度变量以及行业类型变量,采用双向固定效应模型对非平衡面板数据进行分析,得到基准回归模型(1):

为考察连锁董事网络对信用议价能力与企业绩效关系的调节作用,本文构建回归模型(2)如下所示:

四、实证结果与分析

(一)主要实证结果与分析

1.主要变量描述性统计

表1 主要变量描述性统计

2.信用议价能力对双维企业绩效的影响

我们首先检验了模型(1),得到的回归结果见表2。可以看出,无论是否加入控制变量,在控制了行业与年份的情况下,信用议价能力与总资产报酬率、可持续增长率均呈现倒U型关系。也就是说,信用议价能力取值较小时,随着议价能力的增强,企业的短期盈利能力与长期发展能力都得到增强,但超过临界点时,企业的长短期绩效都随着信用议价能力的增强而变差。因为,商业信用占用过多一方面可能源于企业资金链出现问题,另一方面则说明企业并没有很好地规划商业信用使用,没有实现信用占用与信用供给的统筹规划。但是,二次关系的拐点数值较大,在拐点之后区间的企业较少,说明我国多数企业并没有出现信用占用过多导致企业绩效下滑的状况。控制变量中,公司规模、成长能力、现金流占比、S指数的系数均为正,资产负债率、企业年龄的系数为负,与现有研究一致[30]。

表2 基准回归

续表

3.制度环境与市场环境异质性分析

由于我国经济仍处于转轨阶段,不同地区之间制度环境以及市场环境存在较大的差异,为了更好地分析信用议价能力与总资产报酬率、可持续增长率出现倒U型关系的机制,本文将进行制度环境分组和市场环境分组回归,以期进一步探究倒U型关系存在的原因。

本文先进行了制度环境分组回归,由于我国上市公司的控制人具有不同的性质,国有控股的企业因为制度环境背景,在多个方面相对于非国有企业具有优势,因此,本文将国有企业与非国有企业进行分组回归,如表3所示。第(1)、(3)列为国有企业组,第(2)、(4)列为非国有企业组,其中,第(4)列中二次项系数不显著,即非国有企业中,信用议价能力与可持续增长率具有显著的正相关关系。与假设2一致,由于相对于国有企业,非国有企业在筹资、融资方面不具有优势,企业的信用议价能力也相对较弱,因此非国有企业对商业信用的使用更谨慎,较少出现过度占用商业信用的情况。

根据王小鲁等(2017)计算的各省市场化指数(Market)①从王小鲁、樊纲和于静文(2017)的 《中国分省份市场化指数报告》中获取数据,数据仅到2014年。,我们计算出不同年份、行业的地区市场化指数均值,并将样本分为大于均值组和小于均值组,回归结果如表3所示。第(5)列表明,当市场化指数高于均值时,企业的信用议价能力越强总资产报酬率越大,信用议价能力与企业短期绩效之间不存在倒U型关系;第(7)列表明,当市场化指数高于均值时,信用议价能力与可持续增长率之间不存在关系,也就是说,当市场环境足够好时,企业并不需要借助商业信用这一非正规融资渠道来缓解融资约束,从而企业的信用议价能力与企业长期绩效之间并无显著关联。

表3 制度环境与市场环境异质性分析回归结果

4.连锁董事网络的调节效应

结构洞和中心度从两个不同的方面测度了网络结构的特征,结构洞更侧重考察企业对资源的掌控能力,中心度特征则体现了企业对资源的共享程度。中介中心度与结构洞的对比更为明显,中介中心度衡量了一个企业所有可以连通的网络,而结构洞特征衡量了仅能通过该企业进行连通的网络。也就是说结构洞特征是一个 “强”中间人的角色,而中介中心度特征是一个 “弱”中间人的角色。

通过加入网络结构特征虚拟变量与信用议价能力的交叉项,本文考察了公司连锁董事网络结构特征的调节作用,如表4所示。就短期绩效而言,结构洞位置对信用议价能力与企业绩效关系的影响不显著,而在长期绩效中①限于篇幅,被解释变量为SUSG的连锁董事网络调节效应结果未列示,留存备索。,结构洞指标与信用议价能力的一次项的交叉项系数显著为正。也就是说,占据结构洞位置的企业可以扩大商业信用对企业长期绩效的正向促进作用。

表4 被解释变量为ROA的连锁董事网络调节效应

表4第(2)列表明,程度中心度与信用议价能力二次项的交叉项系数显著为正,程度中心度显著抑制了信用议价能力与总资产报酬率之间的倒U型关系。第(3)列表明,中介中心度与信用议价能力一次项的交叉项系数显著为负、二次项的交叉项系数显著为正,说明公司与其他企业关联越多,信用议价能力对企业短期绩效的促进作用反而越小,可见企业的 “弱”中间人角色特征与结构洞所表示的 “强”中间人特征的作用相反,处于连通节点的董事们对 “声誉”的关注导致了他们更加审慎运用商业信用,从而抑制了商业信用供给与企业绩效之间有倒U型关系。此外,在长期企业绩效维度下,接近中心度与信用议价能力的二次项的交叉项系数显著为正,即企业董事的关联程度较高,董事之间的信息交流顺畅,越能抑制商业信用滥用,这或许与公司董事的隐性信用担保机制有关,进一步分析中将作更加详细的讨论。

(二)稳健性检验②

② 限于篇幅,稳健性检验结果未列示,留存备索。

1.分位数回归。由于企业绩效与信用议价能力之间可能存在内生性问题,绩效较好的企业可能在一定程度上在商业信用运用方面占据优势,因此,为了排除这一影响,我们采用分位数回归的方式检验了不同分位点处信用议价能力与企业绩效之间的关系。分位数回归结果显示,在0.1、0.25、0.5、0.75、0.9分位点处,信用议价能力与企业的长、短期绩效之间均呈现倒U型关系。

2.工具变量回归。除了使用分位数回归检验内生性问题外,本文还采用工具变量法对回归结果的稳健性进行了检验。首先是将企业的信用议价能力按照不同年份、行业和地区求均值,将这一均值作为信用议价能力的工具变量,其次使用信用议价能力的滞后一期作为工具变量,进行稳健性检验。回归结果表明本文结论是稳健的。

3.改变主要变量的计算方法与增加控制变量。由于销售成本中包含固定资产的折旧和无形资产的摊销额,而这一部分并不需要企业真的给付现金,所以信用议价能力公式中将销售成本换成付现销售成本可能更符合现实情况。因此,我们使用付现销售重新计算了信用议价能力,记为NEGOF,进行稳健性检验。另外,我们用希金斯模型方法得到的可持续增长率(SGR)替代范霍恩模型得到的可持续增长率(SUSG)进行检验。回归结果没有发生显著变化。

4.增加控制变量。大客户和大供应商在企业商业信用使用方面也存在一定的影响,可能会改变企业商业信用使用的方式,因此本文将前五大供应商占比(Supp)、前五大经销商占比(Buyer),作为控制变量加入回归中,回归结果仍旧稳健。

五、进一步分析

企业的经营风险水平关乎企业的信用还款情况,高风险企业可能不能获得供应链中其他企业的支持,因此本文借鉴翟胜宝(2014)的研究,以三年为一个区间测算企业的ROA波动率,滚动计算出企业的风险水平,并将其作为解释变量,考察其对企业信用议价能力的影响[31]。如表5第(1)列所示,风险水平对信用议价能力的影响显著为负。

为了进一步探究企业风险水平的影响,本文将企业按照连锁董事网络特征(结构洞和中心度)进行了分组回归,如表5第(2)、(3)列所示。结构洞特征小于均值的一组,企业的风险水平对企业的信用议价能力的影响不再显著,而结构洞特征大于均值的一组显著为负。即占据连锁董事网络结构洞位置较多的企业在高风险水平下更不容易获得商业信用融资。

同时,中心度特征的分组回归结果也显示,中心度数值较小的企业,风险水平与信用议价能力呈现显著的负相关关系。而中心度数值较大的企业,风险水平与信用议价能力之间的负向关系不再显著,即具有更多连锁董事的企业,其信用议价能力不受企业风险水平的影响。也就是说,连锁董事网络相当于提供了一个隐性的信用担保,很大程度抵消了风险水平对企业商业信用议价能力的负面影响。

表5 风险水平、信用议价能力与连锁董事特征

六、结 论

本文利用2003~2016年中国制造业上市公司数据探究了信用议价能力对企业双维绩效(总资产报酬率和可持续增长率)的影响。研究发现,信用议价能力与总资产报酬率、可持续增长率均呈现倒U型关系,信用议价能力对企业长短期绩效的影响具有一致性。但是,非国有企业的信用议价能力与总资产报酬率之间的倒U型关系不显著,在市场环境较好的地区信用议价能力与可持续增长率之间也无显著关联。连锁董事网络结构特征显著调节了这一倒U型关系,连锁董事网络特征中,结构洞对信用议价能力与企业长期绩效之间的关系具有正向调节作用;加权中心度和中介中心度对信用议价能力与短期绩效之间的关系有反向调节作用;接近中心度则对信用议价能力与长绩效之间的关系有反向调节作用。进一步研究发现,高风险水平抑制了企业的信用议价能力,连锁董事网络具有隐性担保作用,弱化了风险水平的影响。本文的研究表明,虽然信用议价能力在一定程度上优化了企业绩效,但滥用商业信用有损企业的短期盈利能力与长期发展能力,我国企业仍应该审慎运用商业信用。良好的连锁董事网络能够减缓商业信用过度使用带来的负面影响,企业应该重视连锁董事的作用,积极建立良好的连锁董事网络关系,以提高非正式制度的担保与监督作用。

鉴于数据的可获得性和合理性,本文虽然仅考察了连锁董事网络对企业商业信用运用效果的影响,但是提供了此类研究的开放性路径。企业间的关系类型数目繁多,企业董事间的校友关系、亲缘关系、地缘关系、业缘关系等也会对此产生影响,这也是未来的研究方向。此外,若能厘清企业间的供应链网络关系,可能也会有进一步的研究发现。本文对企业间连锁董事网络的分析建立在个体网络特征的基础上,仅分析了微观企业个体行为的经济后果,以后的研究可以从更加宏观的角度,考察企业间整体网络密度对宏观经济运行的影响。