我国数字人文领域研究热点及前沿探析

邓君 宋先智 钟楚依

摘 要:[目的/意义]随着数字人文领域研究热度的逐年升温,探究我国数字人文领域的研究现状有助于反思不足、明晰发展方向,从而为相关研究提供借鉴和参考。[方法/过程]以CNKI收录的2001-2018年的数字人文领域文献为数据来源,运用文献计量学对我国数字人文研究的时间、空间、高被引文献、关键词等进行可视化分析与内容挖掘,识别研究前沿,以全面了解我国数字人文领域研究热点和发展趋势。[结果/结论]目前我国数字人文领域存在四大研究热点;数字人文学科分布呈现以图书情报档案学为中心向其它人文学科蔓延的趋势。

关键词:数字人文;文化遗产;研究热点

Abstract:[Purpose/Significance]With the increasing research interest in the digital humanities field year by year,the exploration of the research status of the digital humanities field in China is helpful to reflect on the lack of clear development direction,so as to provide reference for relevant research.[Method/Process]Based on the data sources of digital humanities literatures collected by CNKI from 2001 to 2018,this paper used bibliometrics to conduct visualized analysis and content mining on the time and space,cited literatures with high frequency and key words of digital humanities research in China,identify research frontiers,and comprehensively understood the research hotspots and development trends of digital humanities in China.[Result/Conclusion]At present,there were four research hotspots in the field of digital humanities in China;The distribution of digital humanities showed the trend of spreading from library information archives to other humanities.

Key words:digital humanities;culture heritage;hot topics

随着5G时代的到来,5G商用大幕徐徐拉开,2019年成为5G元年。在5G时代与大数据背景的综合作用下,人文学科研究受到巨大影响。与2G萌生数据、3G催生数据、4G发展数据不同,5G实现了更极致的体验和更大的容量,更快的信息传播速度,这使得海量的知识需求成为可能,如何快速准确地发现知识并将其呈现在读者面前则成为当下以及未来信息从业者的研究热点,这也促使着越来越多的学者把目光投向了数字人文学科。数字人文(Digital Humanities,DH)源起于人文计算(Humanities Computing,HC),是指运用计算机技术研究传统人文科学中已有的问题以及挖掘和发现一些“人文导向”的问题[1]。关于数字人文的研究最早可以追溯到20世纪中叶。为了研究意大利神学家托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas)所撰写书籍的叙述方式和文本机构,意大利罗伯特布萨神父(Roberto Busa)和IBM公司合作,运用计算机技术启动了人文计算的首个项目——“阿奎那项目”[2]。随后更多的西方学者着眼于运用计算机技术对语言学、文本索引、界定作者身份等方面展开研究,通过使用大型计算机进行文字检索、分类、计数、词表生成等自动化操作,学者们能够处理分析超乎想象的大量文本信息,规模远远超出之前依赖手写或打字机打出的索引卡处理技术所能达到的水平。文本分析成为一时兴起的热潮,随之而来的是《计算机与人文》(Computers and the Humanities)期刊的问世,这也标志着人文计算学科的建立。到了20世纪80年代中期,运用计算机方法进行语言分析已经相当普及,人们也意识到了有必要开发标记数字文本的规范协议。随着PC的出现和互联网技术日益成熟,人文计算逐渐从最初的计算语言学向不断突破学科界限,向历史、音乐、艺术、宗教、哲学等人文学科蔓延,积极朝着数字人文方向演进[3]。数字人文在文献与技术的物质文化中重叠创新,在广度和深度上增强了对人文学科研究内容的认知[4]。数字人文领域作为交叉学科,横跨语言学、文学、计算机科学、历史学、图书馆学、情报学、档案学、哲学、艺术等诸多学科。盡管“数字人文”概念的提出相对较晚,但在近年来即受到全球人文学者的瞩目。据国际数字人文中心网的统计,目前全球有202家以上冠以“数字人文”的机构或项目正在运行[5]。而国内对数字人文研究起步相对较晚,研究机构和基金项目支持相对较少[6],加之跨越学科众多、信息量大等因素的影响,所以我国数字人文方面的研究与实践还仍然需要纵深拓展。

基于上述情况,本文对2001-2018年间国内发表的数字人文相关文献进行统计分析与知识挖掘,探求我国数字人文领域发展现状及趋势,以期对我国数字人文领域的发展有一个更为直观清晰的认识,有利于未来我国学者对数字人文领域的研究与实践探索。

1 研究设计

1.1 数据来源

在明确数字人文是“数字技术与人文学科”的交叉后,根据国家标准《学科分类与代码》(GBT13745—92)构建检索策略,在数据库中检索,对国内数字人文领域研究热点和前沿动态进行数据分析,得出结论。基于数据库资源的丰富多样性和数据信息的完整性,本研究所采用的数据来源于中国知网(CNKI)信息检索平台,为了最大程度地保证查全率与查准率,构建专业检索策略进行检索,检索策略为:(SU=‘数字人文OR SU=‘人文计算OR SU=‘数字语义OR SU=‘数字语言学OR SU=‘数字教育学OR SU=‘数字历史OR SU=‘数字艺术学OR SU=‘数字马克思主义OR SU=‘数字哲学OR SU=‘数字文学OR SU=‘数字宗教OR SU=‘数字考古)检索时间限定在2001-2018年共检索出904篇文献。检索时间为2019年3月28日。为保证检索出文献的正确性,通过人工复检剔除数据信息不全(篇名、作者、关键词、基金项目、摘要、刊名、发表年、第一作者等信息)及不相关(主题及关键词无关)的文献记录17条,获得887篇有效文献。

1.2 研究方法

本文选用美国德雷赛尔大学(Drexel University)信息科学与技术学院计算机与情报学教授陈超美老师开发的Citespace软件作为可视化分析工具。Citespace可译为“引文空间”是一款着眼于分析科学文献中蕴含的潜在知识,并在科学计量学、数据和信息可视化背景下逐渐发展起来的一款多元、分时、动态的引文可视化分析软件[7]。相较于其它文献计量软件,Citespace适合进行动态性、复杂性、阶段性等分析,最大特点是以“聚类视图、时间线和时间区域”3种模式呈现可视化结果[8]。本文选取Citespace 5.3 R4版本,通过对数字人文研究领域的文献时间分析、空间分析、高被引文献分析和关键词分析以及对相应生成的知识图谱的解读,尝试以直观形象的方式对我国数字人文领域研究的发展趋势、研究进展、热点前沿等方面予以梳理。

2 国内数字人文领域研究的可视化分析

2.1 时间分布

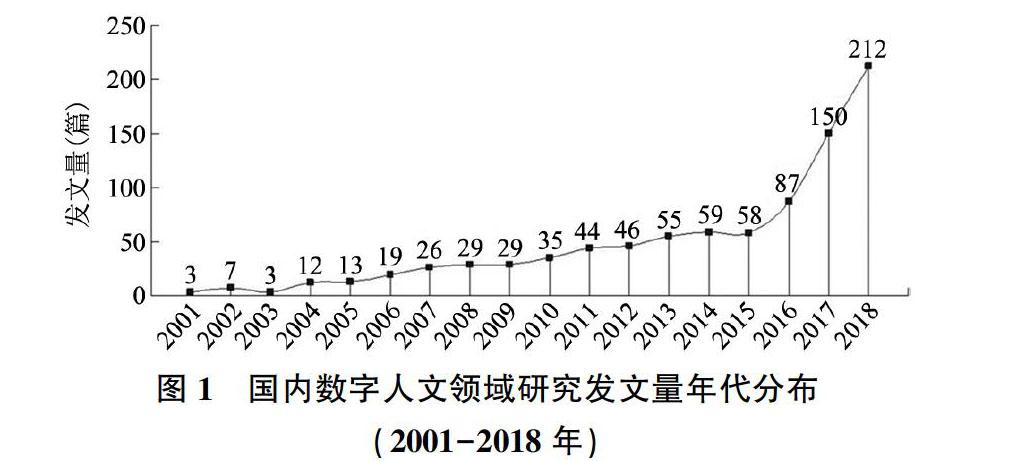

衡量某领域发展的重要指标就是学术论文数量的变化,对其文献分布作历史的、全面的统计,绘制相应的分布曲线,对于该领域所处阶段的评价以及预测发展趋势和动态具有重要意义[9]。

由图1可以看出,我国数字人文领域研究起步相对较晚,2001-2018年期间,发文量虽偶有波动,但总体上呈现逐年递增趋势。其发展过程大体可以分为3个阶段:2001-2009年为萌芽阶段:随着约翰娜·德鲁克(Johanna Drucker)于2001年在ACH/ALLC会议上做的主题发言标题《现状核实:数字人文项目与前景》(Reality Check:Projects and Prospects in Digital Humanities),“数字人文”(Digital Humanities)一词首次在英语世界出现。与此同时,国内学者廖祥忠[10]等对数字化技术与人文精神的相互作用进行了最初探讨。毕强等[11]、黄如花[12]从语义网格角度对数字图书馆信息与知识组織的优化进行深入研究。于占元等[13]从艺术哲学与技术哲学层面探讨了数字艺术与技术的关系问题。刘建国[14]认为为了适应信息时代的要求,综合运用各种信息开展考古学研究和文物保护工作,必须充分发挥现代各种数字技术。在这一阶段学者对早期数字人文的研究主要集中在数字图书馆领域,从语义角度进行文本分析,在这一点上与英语世界数字人文的发展过程相呼应。与此同时,数字化技术开始向历史、考古、艺术、哲学等人文学科渗透,数字人文发展呈萌芽伊始之势。2009-2015年为发展阶段:2009年,武汉大学王晓光教授在《“数字人文”的产生、发展与前沿》一文中,将“数字人文”概念首次引入中国学术界[6]。这也使得更多学者参与到数字人文的研究与讨论中来,陈静[15]对数字人文发展脉络进行了梳理,对数字人文的定义、价值、及实践情况进行了概述。赵生辉等[16]通过对比中外数字人文中心建设的概况,探索我国高校数字人文中心建设规范,标志着我国数字人文研究从理论引入实践。在这一阶段,数字人文学科呈稳定发展态势,学者们在对数字人文定义以及方法论探讨的同时更加注重数字化平台、软件、算法对人文学科的作用,丰富了人文学科的研究方法与技术路线。2016年-至今为快速上升阶段:在大数据时代的背景下,日益强大的数据处理技术和互联网技术为数字人文的蓬勃发展提供了宝贵的滋养,使得越来越多的学者不再拘泥于学科的界限投身于数字人文的研究之中,从而丰富了学科内涵。同时国内知名高校相继成立数字人文研究中心专注于数字人文研究,极大地促进了数字人文领域研究的发展。

2.2 空间分布

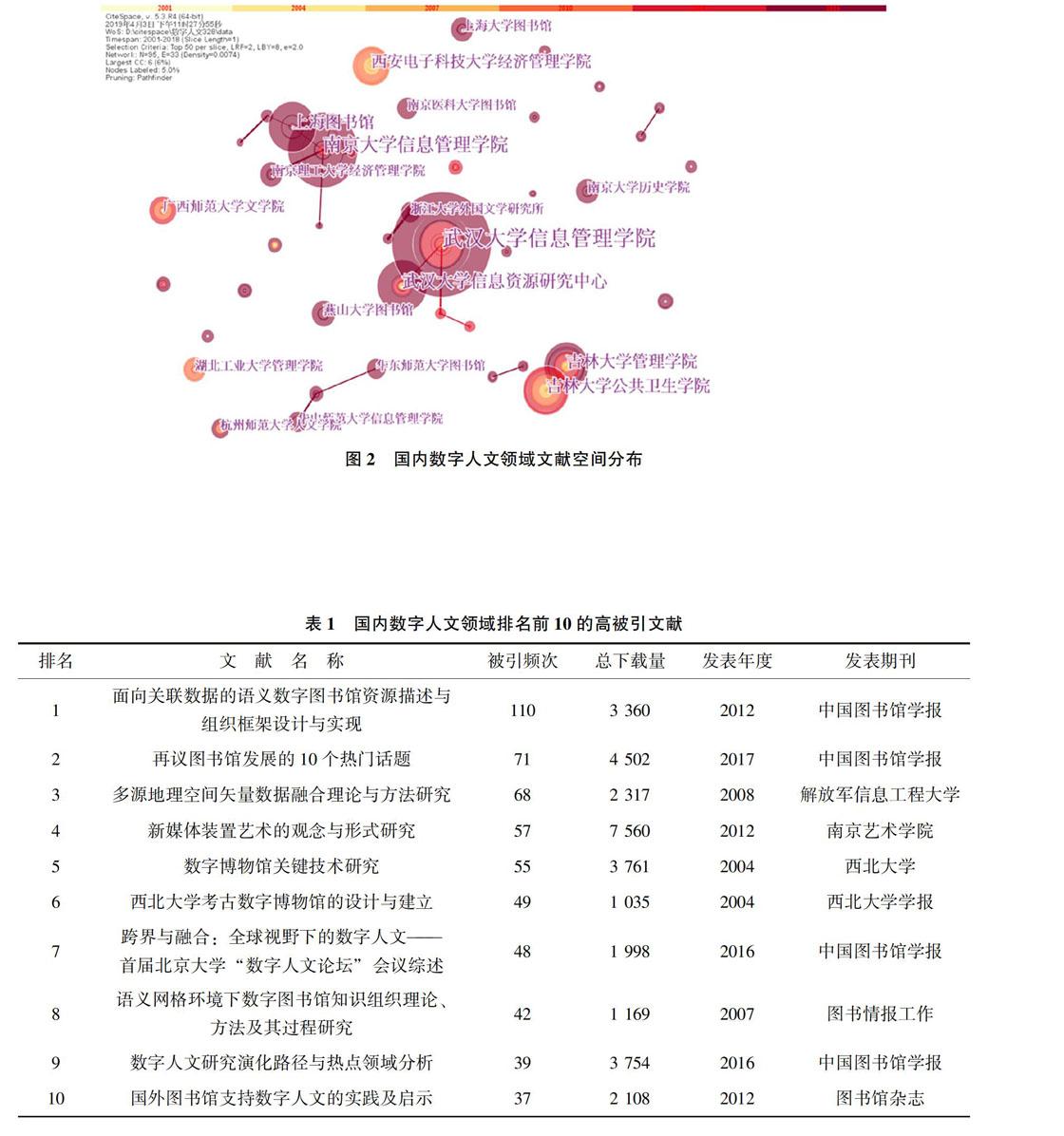

将数据导入Citespace,时间跨度选取2001-2018年,主题词来源默认全选,时间切片选取3年,节点类型选择Istitution。节点选取标准选择TOP 50,即在对应时间切片内选取前50个高频节点。裁剪方法选择Pathfinder Network(寻径网络)。选择标签阈值为5,即显示各地区机构名称所发表文献量大于5篇。生成国内数字人文领域文献空间分布图谱如图2所示。

在图谱中,节点大小表示各地区机构的发文量,节点越大表明该区域机构发文量越多,节点间的连线表示机构之间的合作,网络鲁棒性随机构间合作密切程度而增加,节点颜色越深表示发文年代越近。由图2可知,我国数字人文领域研究机构呈现南北两大地域分布。其中南方以武汉大学、南京大学、上海图书馆为代表,北方以吉林大学、西安电子科技大学为代表,呈现南强北弱的态势。相较而言,北方地区对数字人文领域涉猎较早,但发展较慢,未能形成多地区、多机构之间的合作。南方地区在数字人文领域起步较晚,而后发先至,发展迅速,其受益于地理优势,依托当地馆藏资源启动数字人文项目,包括“家谱档案、名人手稿”等,在项目的实践推动下,理论研究也在不断升华。例如长江三角洲一带的上海图书馆、南京大学信息管理学院、南京理工大学管理学院,已经具备一定的科研力量以及较高的学术影响力。

2.3 高被引文献分布

文献的被引用频次在一定程度上反应该论文的重要程度。本文统计了数字人文领域文献被引用频次前10的文章,如表1所示。

根据表1可知,从研究对象来看,涉及数字图书馆、图书馆、地理空间、艺术、数字博物馆、考古、语义网,揭示了数字人文是一个多学科融合的领域,具备研究对象多样化特点。从被引频次来看,最高为《面向关联数据的语义数字图书馆资源描述与组织框架设计与实现》从语义网视角研究了数字图书馆的知识组织,属于数字人文领域范畴。从文章主题来看,4篇综述性文章说明了国内学者对数字人文领域研究处于初始期,研究热情高涨,其中《再议图书馆发展的十个热门话题》、《数字人文研究演化路径与热点领域分析》、《国外图书馆支持数字人文的实践及启示》3篇都是以图书馆学视角对数字人文研究热点、实践进行阐述,说明图书馆学者对数字人文领域关注度较高、研究影响力较大。从整体来看,数字人文领域高被引文献与其他领域横向相比被引频次相对较少,从数字人文领域自身纵向来看,学科来源广泛、研究对象丰富,但其并未形成领域奠基性文章。

3 研究热点与前沿探析

3.1 研究热点探析

关键词词频分析用于确定研究热点,关键词出现的频次越高,则越能代表该领域的热点。对数字人文领域施引文献进行关键词共现分析,可以进一步把握该领域的研究热点和发展方向。本文将887篇文献数据导入CiteSpace中进行分析,时间限定为2001-2018年,为了更全面地分析每一年研究热点的分布,选择以1年为1个时间片,节点类型选择Keywords节点选取标准选择TOP 50,即在对应时间切片内选取前50个高频节点。裁剪方法选择Pathfinder Network(寻径网络)。然后进行聚类操作,以LLR(对数极大似然率)为聚类算法得到如图3所示图谱。

图3 国内数字人文领域研究热点知识图谱

在图3中,共形成节点202个,网络连线369条。节点大小与关键词在文章出现的频率呈正相关,即节点越大关键词出现频率越高。节点的颜色代表节点在该研究领域中出现的初始年份。节点之间的连线表示关键词间在文章中的共现关系,连线鲁棒性与关键词共现可能性正相关,即连线鲁棒性越强关键词共现概率越大。通过聚类算法将关键词聚类,以聚类标签的形式标注在图谱上,聚类的规模越大(即聚类中包含的成员数越多)则编号越小。选择“Filter Out Small Clsters”除去较小聚类后得到“0#数字图书馆”、“1#数字学术”、“2#情报学”、“3#人文学科”、“4#数字化”、“5#图书馆”、“6#语义关联”7个聚类,Q=0.74,S=0.51。在Citespace软件中,当Q>0.3认为是可信服的,Q越接近1时,网络聚类效果越好。S(轮廓值)>0.5认为聚类是合理的,S越接近1时聚类结果信度越高。在图3基础上,本文统计了国内数字人文领域出现频次排名前20的关键词,如表2所示。

通过对图3与表2以及相关文献内容进行分析与挖掘,将数字人文领域热点概括为以下几个方面:

1)面向数字人文的基础理论研究

数字人文作为一个新兴学科出现在学者们的视野中,关于其定义的内涵和外延,其方法论、研究对象、研究范式以及标准化等问题一直是学者广泛关注的焦点。2012年,郭金龙等[17]概述数字人文的概念、研究内容和现状,指出文本挖掘方法是数字人文研究的热点与趋势之一,认为数字人文研究的核心在于通过将研究对象数字化以支撑、保障和创新人文科学研究的内容、方法和模式,研究包括各种可计算的基础数据对象,如自由文本、格式化数据、图像、声音等。2013年,范佳[18]认为“数字人文”是一个跨专业的学科领域,“一端是高效的计算,另一端是人文沟通”,即将现代计算机技术、电子技术、网络技术等应用到文学、历史学、艺术学、考古学等传统人文学科中。2016年,朱本军等[19]在首届北京大学“数字人文论坛”会议综述中,认为“数字人文”是一个不断发展的概念,难于清晰界定,不仅过去不同时期不同领域的人所进行的界定赋予的内涵并不一致,未来还将处于不断发展变化和再定义过程中。2018年,孙辉[20]对数字人文研究框架进行探析,认为其由网络计算存儲层、人文学理层、资源层、问题层、模型层等11个相互独立又相互影响的功能层组成,并对各层次的功能、特点、相互关系进行分析,得出人文学理在数字人文研究中起主导作用结论。2018年刘炜等[21]认为数字人文的本质是方法与工具的变革,是一个“方法论的共同体”,研究人员既要熟知人文科学及其各分支学科的研究方法和一般规律,又要具备数据科学应用能力。

2)面向数字人文技术及应用实践研究

数字人文技术的出现为人文学者提供了新的研究方法与研究视角,伴随着数字人文学科的兴起,崭新的数字人文技术也随之不断涌现,学者们热衷于尝试将自然科学领域的技术应用于人文学科。目前尚未形成具有学者普遍认可的技术体系与研究范式。数字人文技术是从实践角度出发,关注如何通过数字技术手段来解决人文学科问题,作者在对数字人文技术及应用实践的文献整理中发现,同一实践项目中出现多种技术手段,呈现“你中有我,我中有你”的态势,单一的技术手段往往不足以支撑整个应用实践项目,需要多种技术融合形成一条技术路线或技术体系以完成人文学科的研究目标。2018年刘炜等[21]将数字人文技术体系归纳总结,认为数字人文技术包含但不只限于数字化技术、数据管理技术、数据分析技术、可视化技术、虚拟现实与增强现实(VR/AR)技术和机器学习技术等。

数字图书馆领域一直都是数字化技术广泛应用与探讨的前沿阵地,早在1996年,张晓娟[22]分析了数字图书馆的基本概念和含义,介绍了国外有关数字图书馆的现状及项目实施情况,并对我国数字图书馆建设提出了一些建议。由于图书馆的功能性,“数字人文”出现后,数字图书馆领域迅速被吸纳为数字人文领域的一部分,也正是一个相对成熟的数字图书馆学科,对数字人文领域研究起到了极大的促进作用。张诗博[23]认为“数字人文”的发展促进了馆藏数字化的发展,构建起了知识服务的新内涵,为图书情报工作注入了新的研究内蕴。

数据管理与数据分析技术密不可分,包括本体、语义网、关联数据、数据库设计、文本分析、聚类分析、主题图分析、内容挖掘、SNS等技术。在数据管理技术与数据分析技术的发展过程当中,形成了以“数据采集”、“本体构建”、“关联数据”、“语义关联挖掘”、“知识发现”、“知识图谱”为主线的一系列对数字人文领域研究对象研究的技术路线和研究方法。赵生辉等[24]提出了数字人文仓储概念,认为其是实现数字人文项目的技术基础,是人文社科领域的应用方式,构建了数字人文仓储的架构模型,探讨了数字人文仓储的建设规范、技术架构和实施策略等问题。欧石燕[25]提出了一个以RDF语义元数据的构建与关联为核心,面向关联数据的语义数字图书馆资源描述与组织,包含元数据层、本体层、关联数据层和应用层等四个层次的框架。姜永常等[26]提出了知识组织应以知识元为基元,以知识元链接为枢纽来构建知识组织的神经系统—知识网络和语义网,其组织过程一般经历文献信息的知识元抽取与标引,知识元库与知识仓库的构建。夏翠娟等[27]在上海图书馆以家谱开始,利用关联基于语义万维网的规范控制方法和基于知识本体的知识组织方法以及关联数据技术、社会化网络技术(SNS)、可视化技术,实现了面向知识发现的数字人文服务,阐述了实现的方法和过程,并以“上川明经胡氏”和“湖广填四川”为例,详细展示了关联数据在数字人文研究中的作用和用法。

可视化与VR/AR技术用于构建更加和谐友善的人机交互界面,使经过分析和挖掘的知识更加直观地呈现在用户面前。相较于与VR/AR技术,可视化技术目前相对成熟,陈刚[28]结合地理学“时空观”的演进、现代历史地理学的兴起等问题,对历史地理信息化的概念、方法、现状和前沿方向进行评介,并对开展历史地理信息化、推进数字人文研究和创新人文社会科学方法等方面提出建议。王晓煜等[29]阐述了数字重构技术在文化遗产保护中的应用,并重点论述了全息投影技术和混合现实技术在未来文化遗产数字化重构中应用的可行性。数字重构技术在推动我国文化遺产的保护和传播中将发挥至关重要的作用。王婷[30]通过对秦兵马俑一号坑陶俑的扫描实例,介绍了利用三维激光扫描技术建立文物真三维模型的基本流程与方法,为文物的数字化展示、数字博物馆的建立、文物鉴赏以及文化遗产的保存提供了新思路。

3)面向数字人文基础设施建设研究

数字人文作为一个新兴学科,在基础设施建设没有短板的情况下未来发展方能更加牢固。由于数字人文学科是一个交叉学科,学科覆盖范围广,其基础设施建设既包含传统人文学科基础设施,又包含计算机、网络、平台软件等数字环境设施,即在数字环境下实现人文学科研究的所需基本条件。刘炜等[31]认为“数据科学”为人文学科研究的变化提供了方法论基础,支撑研究活动的基础设施也需要经过改造或重新建立。新的人文研究平台以数据为基础,以方法为导向,提供统一的数据资源管理、大数据分析、可视化展示和智慧型服务。邓要然等[32]对美国14个数字人文中心机构名称、组织隶属关系、人员构成、研究项目及图书馆相关信息的调查,认为图书馆与数字人文都是长期共生的关系。高校图书馆要积极利用数字人文研究的契机避免边缘化,充分依靠丰富的信息资源、成熟的开放存取技术,支撑数字人文研究的开展。赵生辉等[16]通过对高等学校数字人文中心的调研,认为高校数字人文中心建设还处于起步和探索阶段,应该采取多种措施,促进数字人文领域基础问题的研究,制定高校数字人文中心建设规范,发挥高校数字人文中心在学科融合与协同创新中的推动作用。周晨[33]认为图书馆数字人文建设具有数字化、智能化及多学科化3大时代特征,从资源管理、工具应用及专业人才等方面分析图书馆数字人文建设的现状,提出图书馆数字人文建设的发展路径。

4)面向数字人文教育与服务研究

一直以来,数字人文领域的研究人员由传统人文学科学者和计算科学学者以及图档博等基础设施从业人员构成。而传统人文学者对学科了解深入,有很多创新的想法,但缺乏数字技术的使用能力;计算科学学者虽然精通数字技术,但对于人文学科不具有敏锐的嗅觉,更难以把控学科前进的方向;图档博学者具备人文学科学者所需的资源以及计算科学学者拥有的技术,看似是天然的数字人文学科研究人员,其更类似资源的“持有者”,具有一切从资源角度出发的惯性思维,往往限制了其在人文学科研究的深入与拓展。随着对数字人文学科研究的深入,学者们就如何培养专业的数字人文从业人员、科研人员以及如何提供专业的数字人文服务展开了深入探讨。徐孝娟等[34]调研英美两国各3所有影响力的大学,从课程方案、课程结构、课程层次和培养目标4个维度对数字人文课程设置进行透视;进而结合我国数字人文相关领域的教育现状,提出我国数字人文课程及人才培养建议。王涛[35]通过在南京大学本科生开设数字历史课程的实践中发现缺乏技术背景专业的学生、狩猎内容的深度与广度大、通用性与个性问题的落差大、专业性与工具性的融合难,以及缺乏基础设施的服务等问题。高蕴梅[36]提出了面向数字人文的图书馆服务模式,包括资源建设服务、资源管理服务、知识和价值挖掘服务,认为图书馆员需要具备信息素养、数据素养、新媒体素养。李洁[37]认为,图书馆可以提供的科研支撑服务包括数字资源管理、文本挖掘、知识发现、文物保护及修复、咨询服务和知识传播。在图书馆员转变为数字人文者的过程中,应把握契机,发挥自身技术与服务优势,在数据管理、资源的发现与整合、跨学科的知识传递、内容的传播与推广和相应基础设施的建设方面有更多的担当,从而有力地推动数字人文的发展。

3.2 研究前沿探析

关键词时区图又称主题路径图,用来判断一段时间内研究脉络,探析研究前沿。本文利用Citespace绘制数字人文领域关键词时区视图,如图4所示。图中彩色横轴表示时间,由深入浅代表年代由远及近,关键词出现的位置与此对应,可得出相应时间段内数字人文领域关注的焦点。为进一步探析数字人文领域研究前沿,在此基础上本文绘制2016-2018年数字人文领域研究关键词聚类时序图谱并统计了2018年数字人文领域高频关键词,如图5与表3所示,将时区细化,并对相关文献进行逐一阅读。

根据对图4、图5与表3以及相关文献内容进行挖掘发现,我国数字人文领域前沿可概括为以下3个方面:

1)面向数字学术的研究

数字学术的发展起源于数字人文,是指强调用数字化的方式、思维进行研究的思想,同时利用各种各样的工具、系统或者平台来支撑其数字研究[38]。随着GIS、多媒体、数字测绘等技术的成熟,数字学术技术跨越人文学科与自然学科的界限,向自然学科蔓延。图5中“#0数字学术”的出现进一步印证近三年数字学术处于数字人文领域的研究前沿,有关数字学术服务方式、发展模式等问题成为数字人文学者广泛热议的话题之一,数字学术将成为数字人文未来发展的方向。

2)面向文化遗产的研究

2018年国务院办公厅印发的《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》指出:文化遗产保护工程需加快文物藏品数字化保藏,推进数字故宫、数字敦煌、数字丝绸之路和中国人民抗日战争数字博物馆建设。表3中“文化遗产”、“莎士比亚”、“古籍数字化”、“敦煌壁画”的出现说明了数字人文领域中历史文化子领域已成为学科研究的前沿和热点。2019年7月,“敦煌文化遗产数字化国际研讨会”在敦煌莫高窟召开,推动了数字人文学科在文化遗产领域研究的发展,如何借助数字化技术提升文化遗产数字化的广度、精度和速度,提升文化遗产数字资源智慧化水平,推进文化遗产数字化理论和数字人文研究范式的创新,已成为目前文化遗产界和数字人文研究领域共同关心的话题。

3)面向数字记忆的研究

数字记忆指利用计算机技术、多媒体技术,经过编码、储存和重新提取信息形成的电子文件,永久保存档案。档案在社会发展中扮演重要的角色,其守护并服务于个人与团体的记忆。数字记忆是数字人文与档案学融合衍生出的领域,并成为“档案工作”、“档案服务”实践的重点。目前数字人文学者对如何深化数字记忆理论向度、拓展研究题域、实现记忆功能等问题展开广泛探討。

4 结束语

我国数字人文领域相关研究经过近年来的发展,研究范围不断扩大,研究层次不断深入。就作者层面而言,我国数字人文领域并没有形成严格意义上的核心作者群,但是有相当数量的高产作者已经成为数字人文研究领域的中坚力量。国内数字人文响应领域的研究机构呈南北分布,南方高校院系从事数字人文相关研究的主要阵地,政府和企业研究力度明显不足。图书情报类期刊是数字人文领域学者科研交流的主要科研阵地。数字人文学科分布呈现以图书情报档案学为中心向其它人文学科蔓延的趋势。

本文在对我国数字人文领域文献进行分析后发现,对于数字人文领域的未来发展而言,最关键的3个要素为“数字人文人”、“数字人文技术”与“数字人文环境”,只有三者协调发展,数字人文的发展才能具备全面性、包容性和可持续性,对这3个要素的探讨则成为未来一段时间内数字人文领域的研究趋势。

1)对“数字人文人”的探讨

数字人文人是指从事数字人文事业或数字人文研究的人,以从业时间先后可划分为两类:其一为目前身处数字人文领域的人。数字人文领域作为一个多学科融合领域,其专家与学者来自不同的领域,从事不同的专业,如何加强“数字人文人”之间的交流与合作则成为数字人文学科发展壮大的关键因素。如何有效地突破学科藩篱,解决传统人文学科学者与计算机技术等工具学科学者之间交流障碍将成为对未来“数字人文人”研究的趋势之一。其二为未来数字人文领域的研究者与实践者。任何学科的发展都离不开新生代人才的力量,对新生代人才的培养关系到数字人文发展的可持续性,如何完善数字人文学科建设,构建完整的、科学的数字人文学科人才培养体系,培养“科班出身”的“数字人文人”将成为未来热议的话题。

2)对“数字人文技术”的探讨

由于信息技术、图像处理技术、语音识别技术等数字技术更新迭代迅猛,所以数字人文技术一直都是学者们探讨的热点话题。首先,随着对数字人文领域研究的深入,数字人文技术呈现从单一的语义识别、文字或图像处理技术向多种技术综合运用解决同一问题的发展趋势,在大量的实践过程中,如何形成数字人文行业内部的技术标准、构建数字人文项目评价体系将成为数字人文领域关注的焦点。其次,大量新兴智能化技术将涌入数字人文领域。随着无人机技术、移动机器人技术、语音识别技术、VR/AR等智能化技术逐渐成熟,其在人文学科的应用也将越来越广泛。因此如何以人文学科的思辨思维为基石,解决新技术与人文知识“联姻”中存在的问题将是这一领域研究所面临的重要挑战。

3)对“数字人文环境”的探讨

数字人文环境分为硬环境与软环境。首先,硬环境是指数字人文基础设施、交流平台、数据库等从事数字人文研究的“硬件”。完善数字人文基础设施建设,搭建友好的数字人文交流平台有利于各领域专家跨学科、跨机构的交流与合作,而平台的安全性、规范性、操作便捷性以及社交功能都将对平台的影响力乃至数字人文学科的社会认同造成影响,所以如何进一步完善数字人文基础设施建设、搭建数字人文领域标杆型交流平台有待各界学者讨论。其次,软环境是指学界对数字人文这一新兴研究领域的认同。数字人文是以“人文为本,以技术为辅,构建基于数字技术的人文知识的多维化呈现。如何实现数字技术与人文精神的最佳契合,探讨数字与人文在互动共生中新的研究范式的转变以及理论创新,并获得一致认同,也将是未来数字人文领域研究焦点之一。

参考文献

[1]Kathleen Fitzpatrick.The Humanities,Done Digitally[EB/OL].https://dhdebates.gc.cuny.edu/read/untitled-88c11800-9446-469b-a3be-3fdb36bfbd1e/section/65e208fc-a5e6-479f-9a47-d51cd9c35e84#ch02,2019-07-30.

[2]Busa R.The Annals of Humanities Computing:The Index Thomisticus[J].Computers and the Humanities,1980,14(2):83-90.

[3]Hockey S.The History of Humanities Computing[M].A Companion to Digital Humanities.Blackwell Publishing Ltd,2004.

[4]柯平,宫平.数字人文研究演化路径与热点领域分析[J].中国图书馆学报,2016,42(6):13-30.

[5]CenterNet.Centers[EB/OL].http://dhcenternet.org/centers,2019-07-30.

[6]陈静.当下中国“数字人文”研究状况及意义[J].山东社会科学,2018,(7):59-63.

[7]李杰,陈超美.Citespace:科学文本挖掘及可视化[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2016.

[8]刘启元,叶鹰.文献题录信息挖掘技术方法及其软件SATI的实现——以中外图书情报学为例[J].信息资源管理学报,2012,(1):50-58.

[9]邱均平,杨思洛,宋艳辉.知识交流研究现状可视化分析[J].中国图书馆学报,2012,(2):78-89.

[10]廖祥忠.“超越逻辑”数字人文的时代特征[J].现代传播,2015,(12):23-25.

[11]毕强,牟冬梅,刘昆.语义网格环境下数字图书馆知识组织研究[J].图书情报工作,2006,(6):28-33.

[12]黄如花.数字图书馆信息组织的优化[J].情报科学,2004,(12):1435-1439.

[13]于占元,于静宜.数字艺术与技术关系问题的哲学分析[J].辽宁工程技术大学学报:社会科学版,2017,(11):561-563.

[14]刘建国.数字考古的理论与实践[J].南方文物,2007,(2):37-41.

[15]陈静.历史与争论——英美“数字人文”发展综述[J].文化研究,2013,(16):207-221.

[16]赵生辉,朱学芳.我国高校数字人文中心建设初探[J].图书情报工作,2014,(6):64-69,100.

[17]郭金龙,许鑫.数字人文中的文本挖掘研究[J].大学图书馆学报,2012,(3):11-18.

[18]范佳.“数字人文”内涵与古籍数字化的深度开发[J].图书馆学研究,2013,(3):29-32.

[19]朱本军,聂华.跨界与融合:全球视野下的数字人文——首届北京大学“数字人文论坛”会议综述[J].大学图书馆学报,2016,34(5):16-21.

[20]孙辉.数字人文研究框架探析与思考[J].情报理论与实践,2018,(5):7-13.

[21]刘炜,叶鹰.数字人文的技术体系与理论结构探讨[J].中国图书馆学报,2017,(5):32-41.

[22]张晓娟.论数字图书馆[J].图书情报知识,1996,(1):2-7.

[23]张诗博.“数字人文”背景下的图书馆知识服务[J].晋图学刊,2013,(5):40-42.

[24]赵生辉,朱学芳.数字人文仓储的构建与实现[J].情报资料工作,2015,(4):42-47.

[25]欧石燕.面向关联数据的语义数字图书馆资源描述与组织框架设计与实现[J].中国图书馆学报,2012,(6):58-71.

[26]姜永常,杨宏岩,张丽波.基于知识元的知识组织及其系统服务功能研究[J]情报理论与实践,2007,(1):37-40.

[27]夏翠娟,张磊.关联数据在家谱数字人文服的中的应用[J].图书馆杂志,2016,(10):26-34.

[28]陈刚.“数字人文”与历史地理信息化研究[J].南京社会科学,2014,(3):136-142.

[29]王晓煜,杨丽.数字重构技术在文化遗产保护与传播中的应用研究——以数字敦煌为例[J].信息与电脑:理论版,2018,(8):157-159.

[30]王婷.文物真三维数字建模技术在秦始皇兵马俑博物馆中的应用——以一号坑陶俑为例[J].文物保护与考古科学,2012,(4):103-105,108.

[31]刘炜,谢蓉,张磊,等.面向人文研究的国家数据基础设施建设[J].中国图书馆学报,2016,(9):29-39.

[32]邓要然,李少贞.美国高校数字人文中心调查[J].图书馆论坛,2017,(3):26-34.

[33]周晨.大数据时代图书馆数字人文建设现状与发展路径[J].图书馆工作与研究,2018,(6):50-53.

[34]徐孝娟,侯莹,赵宇翔.国外数字人文课程透视——兼议我国数字人文课程设置及人才培养[J].图书馆论坛,2018,(7):1-11.

[35]王涛.数字人文的本科教育实践:总结与反思[J].图书馆论坛,2018,(6):37-41.

[36]高蕴梅.面向数字人文的图书馆服务和馆员素养研究[J].大学图书馆学报,2018,(3):8-11.

[37]李洁.数字人文背景下图书馆员角色转换[J].图书研究与工作,2017,(10):26-30.

[38]任樹怀.数字学术发展动向及大学图书馆的角色[J].上海高校图书情报工作研究,2017,(4):5-6.

(责任编辑:郭沫含)