钱松喦山水画三大题材回望与时下批评的反思*

魏耕原 高 劼

(西安文理学院 文学院,西安 710065)

钱松喦去世已经32年了,学界对他的山水画原本应有客观全面的评价,然而略有肯定者失之于笼统,而其在现当代山水画史的真正价值,尚未得明晰的昭示与恰当的定位。故否定者日见其甚,甚至于使之在山水画史上消失a王璜生:《中国艺术专史·山水卷》,江西美术出版社2008年版。此书在第十编中讨论了15位现当代山水画家,而钱松喦缺席,只字未提。,而批评者谓钱松喦虽然“也画出为数不多的几幅好画”,“但其大多山水画却流于滥俗”;“在笔墨营构上便显出粗陋的率意。他晚年的山水画创作,无论从图式到笔墨都缺乏一种时代高度。除了内容是新的外,画境疏阔,缺乏内涵——而笔墨的荒率更是令人不敢相信其竟是出自一位传统功夫颇为深厚的老画家之手”。[1]170如此严厉的批评并非空穴来风,而是出之有因,但与钱画的真实价值距离甚远,甚至背道而驰。

一、井冈山:变化多端的构图

在现当代山水画家中,钱松喦可能是跟随政治形势最紧的一位,批评家言:“钱松喦对现代山水画的认识,已远远走到了同时代许多老画家的前头,而在自己与老画家之间画了一条新与旧明显的界限。他自己则无疑是新的一份子。”[1]168而在过去极左的时代,钱松喦的画被推为“美术界一个样板化”(华君武语),过去的“新”在今日未免属于“旧”,这种趋时性的“样板”,往往令人生厌,导致产生一种抵触心理,使批评的客观态度失衡。自1985年钱松喦去世,先是关于中国画存在是否之论争长达数年,接着各种美术运动与新潮不断涌起,新的追求与新的花样不断更新变化,中国画无论是人物、山水,还是花鸟,早就失去了20世纪60年代的光辉。钱松喦的那些强烈歌颂型的画,不仅淡出时代,而且在评论家眼中,让位于能始终保持独立、画面上很少插“红旗”、工厂烟囱冒烟、高压线铁塔竖立、汽车奔驰之类的画家。李可染与陆俨少被尊为山水画的“北李南陆”,或者加上傅抱石与石鲁被称为山水画“四大家”。钱松喦则处于“比上不足,比下有余”的地位。笔者无心给已故的画家排列名位座次,却深切感到对于钱松喦山水画的价值,需要重新予以评定。

钱松喦出身祖、父几代教书匠之家,在知天命之年赶上解放,其社会地位不断提高,1957年未遭右派厄运,可见他既小心翼翼,又热情洋溢地创作,倾其心力,投入四大题材:革命圣地、祖国名山大川、中华历史名迹、江南水乡。诚如美术史家所言:“以入世的态度和积极向上的精神,改变传统山水画表现文人隐逸思想的趣味,使之适应时代的风尚和情调。”[2]或者谓:“与傅抱石画光了毛泽东诗句一样,钱松碞也几乎画遍了中共的革命圣地”[3]55—56,“完成了许多看上去奇异的中国画:一种将传统社会的自然环境与‘新社会’结合在一起的绘画”[3]55。就这样,他的领导还善意劝他再多插些红旗。无论钱松喦的歌颂型山水画是主动的还是被动的,他的画笔总是充满热情,所以他的画很“热烈”,完全抛弃了50岁以前细笔山水的清幽淡逸作派。

对中国山水画,钱松喦在构图、色彩、皴法上做出了极大的贡献,以三点一位的创新树立了一座艺术丰碑。其构图尤其多端,更确切地说是千变万化,无论是“南李北陆”还是“四大家”,除了石鲁以外,构图“程式化”都很外露,而这在钱松喦的作品中则很难发现。他有他的程式,不熟悉则不易觉察,构图的变化从心,极尽推拉倒移与视点升降移动之能事,所以本文先就此讨论。

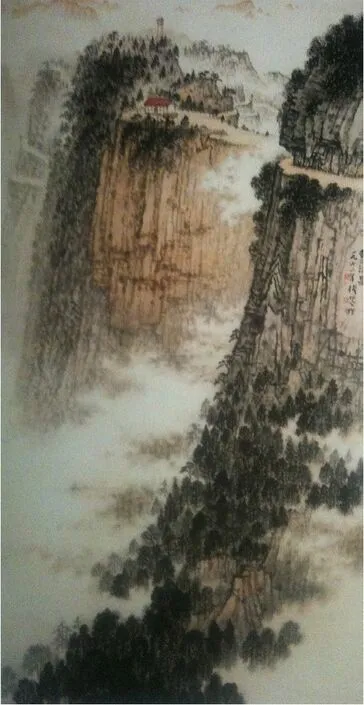

钱松喦的构图,既有规范的“三远”杰作,如振动画坛的《红岩》,以仰视的高远而引人瞩目;《山海关外孟姜女庙》则为俯瞰式的深远;《茅坪》别具一番风味;《瑞金乌石垅》则为平远。他要歌颂,故最喜高远,许多杰构佳制均出于此。对比《黄洋界》(图1)与李可染的《井冈山主峰图》(图2),两家都采用了仰视的高远构图。钱作以山形侧面取势,形成近、中、远景三段布局,近景侧峰从山脚至山顶,树画得非常出彩,林木参差,茂密而富有生气。特别是从近处左下角一直升向右上角,高临绝壑,险峻雄伟。将至山头,一路缠绕,峰回路转,而与作为主题的中景之广场,似断若连。中景画面无多,却居于中心,再加上作者特意强调的“红房子”与上端的纪念碑,作为画眼。围绕两建筑的松林,疏落有致,与静静的山林呼应,耐人寻味。“红房子”所坐落的山崖施以赭石暖色,被其后黑色的树林,与近景浓墨树林衬托得极为鲜亮,歌颂的主题显得特别突出,构图险中求稳,近景长大对角线式的切割,以险要之势陪衬主山——带有梯形态势,更显得厚重、挺拔而雄伟。

图1 钱松喦《黄洋界》

图2 李可染《井冈山主峰图》

再看李作的主峰,一座山占领了几乎全部画面,近山位置极低,山头挺拔的松树,使主山显得更大,游人极小,对比得主峰愈加高大。泼墨厚积的山凹与主峰墨绿的亮度对比显明,虽然山之态势并不很美,然厚重拙大,造成极强的视觉冲击。加上画面充塞,山脚云气的留白,显得异常亮眼,黑白异常分明。松林高低参差,带有木刻版画意味。总之,黑、重、大、浊式的“李家样”在这幅代表作上都能体现出来。作者就此曾画过多幅,此幅为晚年1984年所作,比前作更佳。

相比较而言,李作犹如正面对人,逼人眉宇,气势磅礴,然未免过于笨拙,且有笔无墨;钱作气势不弱于李作,犹如侧面对人,显得俊伟,论其构图多变灵动,其间的差异则不言而喻。

图3 钱松喦《黄洋界》

钱松喦说他的构图经过“惨淡经营”:“考虑布局,要把纸钉在壁上,以免平铺在桌上发生缩形的错觉。……对着默默地静看,看到纸上隐隐有画,然后落笔。”[4]50对构图如此经营推敲,可见他对构图极为重视。如此重视必然会千变万化,所以连傅抱石也说:钱松喦的画构图点子真多。正由于点子多,他能对同一题材采用不同构图,画很多张,张张面目不同,令人耳目一新。诸如长城、延安、古塞、南湖、太湖、江南、爱晚亭、梅园、莫愁湖、西柏坡、井冈山等,甚至表现日常题材的《饭香时节打渔园》《喜看稻菽千里浪》,都能画好多张,而且张张不同,在构图上能多次超越自己,这在同时代的画家之中,可谓一大“绝招”。

仍以《黄洋界》(图3)为例。此画为1970年所作,同样有红房子与纪念碑,同样雄伟高拔,然此图山形正面对人,梯状大山占据主体,正是“横看成岭侧成峰”。1965年所作扇面,两标志性建筑前后位置高低发生变化,似从其后仰临。1972年,所作两画,一见于图1;而另一幅则把前幅拉近,视点升高,且省去近景,使中景直作主体,这又是远近看山各不同了。1965年所作之画缩小了前面的侧峰,以主峰为主体,把原来画在侧峰络绎而上的树木移到主峰上;将原来的“红房子”换成黄色,纪念碑的两层台式更为展露。20世纪60年代所作之画,干脆把前边侧峰删去,主山正面增一侧峰略露,作为陪衬。山顶景观更为细致,树林错落,姿态生动,连砌筑碑台的石块也勾勒出来,点缀人物极小,比李可染所作山下人物更小,而有异曲同工之妙。而另一幅直从半山取势,纵向变为横向,画面大半留白以烘托,远望之景空灵而悠远。1971所作之画则是全景式构图,仅留下右上角的纪念碑,采取了深远构图。

图4 钱松喦《古谷新城——延安》

图5 钱松喦《延安颂》

二、延安:苦心经营的母题

如果钱画中的井冈山是从远近前后、仰视与远视的角度变化构图,而延安则主要依托陪衬来构图。1960年9月,钱松喦随江苏国画工作团壮游,画好延安是当时重中之重的任务。他作《红岩》,历时三年,其间经过数十次修改,极为慎重。画延安亦复如此。20世纪60年代所作《古谷新城——延安》(图4)可能是较早之作。画面为秋景,近景两山夹峙,中间露出工厂、烟囱。上方清凉山呈梯状,仅露山顶,宝塔高耸,远山淡淡在有无之间。近景两山占了画面的2/3,而中心景观虽小,但占据上部中心。近景两山以淡墨带有蓝色染出,以浓墨接近雨点皴的大点,布满左山之腰,再配合竖线顿挫,按捺明显。而宝塔却出之淡墨加上赭石淡色,稍皴而染出。主客浓淡颠倒,两三夹缝略为勾出,几所工厂和“古谷新城”依然突出,这是以用色浓淡构图。陆俨少说:“画有主题,其外围就须避开,让主题突出,或是主题用重墨,外围就轻些,也有清淡的笔墨画主题,而外围反用浓重的笔墨避开。”[5]钱画堪称“主淡客浓”的典范之作,远近山烘托得主题很突出。气氛肃穆,微呈苍凉,写实成分多些,这可能保留了当时的印象。至此一直画到1981年,就目前笔者见到的就有14幅之多。1964年作的《延安颂》(图5)则把主山置为近景,远山连绵起伏,作为重要衬托,山脚下红树多株亦示秋色,马车队从前穿过,右侧延桥伸出,深沟工厂林立。梯形主山雄峙画面,皴法横纵纷呈。山顶浓墨大点,又有写意式的小树围绕宝塔,使宝塔与山的气势更为雄伟,山腰与远山染为赭石色,特别是左下角的红叶树,给画面增加了暖意。以上两幅均为秋景,但在构图上有较大的变化。约作于20世纪60年代的《塔山朝暾》,延河桥、主山与塔及树均为红赭石色,远山以淡青色染出,延河桥及近树侧山全以浓墨烘染,把主山衬托得特别耀眼,强调了“朝暾”的鲜亮。作者题诗曰:“塔山屹屹主乾坤,延水滋培幸福根。不尽讴歌千万意,且研朱色画朝暾。”更加突出了主题。这与《红岩》的红色息息相通,表示衷心的讴歌。1964年8月所作国题画,主山由右移左,延河两岸,红树置于最下,主山头、红树数点错杂。当年3月,钱松喦在中国美术馆举办个展,文化与艺术界领导撰文予以高度评价。后移展天津、兰州、上海、香港。同年7月与8月,与傅抱石为北京人民大会堂北京厅作《风沙线上》。工作间隙所作此图,在他的延安系列之作算是最简易的,无论山、塔、桥、树,还是点景的桥下马车、工厂、高压线,用笔简率,似乎匆匆而成,无暇细作。构图前桥后山正面对人,四边几乎都是空白,即便是左下角的红树,也不占满而留有空白,以虚衬实,显得空灵含蓄。桥是次重点,上之行人显得桥在“动”,这又是以动衬山之静了。此画虽草率,却是钱松喦之后画延安的代表方式、标准构图。

相比之下,1970年创作的《延安颂》属于全景式构图,工笔重彩,山顶与延安栉比鳞次的屋顶皆用橘红色,远山与近处、河边大路亦然,加上山的主体以及河沿施以淡绿,山顶与近处树木出之浓墨,红、黄与绿相衬,再以浓墨醒之,色彩气氛“热烈”到了“热闹”程度,未免矫饰,甚至有些“艳俗”,反不如“苍凉”者耐看,给人遐想。此为“文革”激烈时作,想见作者“言不由衷”的一番苦心,也显示了其在彩绘上的本领。1973年所作的同题画,几乎是上图的复制,去掉右下角的墨树,让河流出画外,把山顶与宝塔以及远山的橘红换成赭石,屋顶也稍加暗淡,远桥与工厂亦更工致,河沿大路橘红色也减少,画面上的纷红骇绿对比“火气”顿减,“艳俗”之气立即转换为庄严肃穆,虽然仍不乏“颂”之意味,却舒心多了。同年所作另幅,以塔山为主体而减去一切近景,突出仰视程度,山顶亦平,赭石色为主调,塔尖略施淡红,色彩统一,山形仅显出左边斜坡,然至山腰却突然直下,如刀劈斧砍一般,虽或接近真实,但却不那么“养眼”,远山赭色,略勾淡出,过于平行,用笔未免荒率,与塔横竖交错,意在衬托,然过于简单,也不那么“好看”,像一堵墙,堵住了人的遐想。

约1979年创作的《塔山永峙,延水长流》是钱松喦延安母题画作中构图最单纯者。迎面宝塔山占据绝大画面,纵横曲折的皴法线条从山顶至下,由浓至淡,略施暗淡的墨赭色,右边山形斜坡直下,山顶平而整体为梯形,“峙立”之境立见,远山顶平而为梯形,轻色淡染以至于远处在有无之间,画面浓淡对比强烈,给人留下难忘的“侧面印象”。

作于20世纪60年代的《红装素裹》,采用全景构图,大概为了表现“山舞银蛇”与“原驰蜡象”的景象,近山为竖立的长方形,宝塔山亦不用梯形,可能为强调动态。大量的橘黄色散布画面,与以示雪色的“留白”形成冷热对比,然如此对比,既不鲜明而且凌乱,一方面受到了“红妆”的限制,另一方面作者也未能目睹延安的雪景,此种主题先行的画作,当然只能归于失败,也显示出南方画家对雪景的陌生。虽然作者心里已提到了“谨写”的程度,但却显示了力不从心的吃力。他的另一幅同题之作,用墨线略勾山形,山根略染淡墨,只把塔与远山染出红色,雪景逼真了然,色调统一,差强人意,然失之简易,缺乏身临其境之感,观其所题“谨绘”知是“文革”时所作。

1962年所作《延安颂》,清凉山居中偏右,左边山坡虽有凹凸,基本斜线直下,近景左右山石各一,最下几棵松树仅出其树冠,数株红叶树穿插其间。一亭露出其中,车马队在花树下掩映中行进。主山靠山跟与左小山露出空隙处,点缀延河桥与工厂烟囱。主山之后,山峦绵延不绝,作为背景。其后题“颂”者还有两图,都是递减近景而成,此图则为其母本。1972年所题“谨画”,1964年所作都是1962年此作的再版,只是局部在右下角增立一小山石,又加了三四株松树,中间透出几棵红树,车队在树掩映中行进,塔山左边斜坡,略作凹凸,虽色调更加统一,然终归于复制。

综上所述,钱松喦在绘制延安题材时,时间跨度从20世纪60年代初至20世纪80年代,形式除了笔画还有指画,时景有春秋冬三季,可谓极尽用心,然而当初壮游只是秋季,可见极费苦心,惨淡经营之至。除了在构图上四面观照,远近对比,还有正、侧面之区别,加上主山之远近推移,左右之变化;还有延河桥,忽然在前,忽然在后,或居正面,或在旁侧;有大全景,也有独山一座,极用苦心经营。虽然这只是壮游中的一个场景,在颜色上有赭石、青碧、淡墨色,还有雪景,也极尽变化之能事,这在他同一题材画作中,显得最为丰富多变,特别昭示了钱松喦构图的才气。虽然其间不见佳美之作,但就这一题材来说,尚未见高出于其右者,即便是长安画派诸家,亦未臻其境,遑论其余。而今,学界不应因其画了延安,就有了逆反心理而熟视无睹,淡化消解了其在结构上的杰出贡献。

三、长城:雄伟苍凉的古塞风光

1959年春,60岁的钱松喦首次过江越河来到了北方,历时月余到了北京、大同、晋北等地,“在塞上驻地参观访问写生,作画40余幅,素材稿百余件”。他说:“我长在江南,高兴地饱览了北国风光,而且是北国的大好春光。四月中还飘下几次雪花,可是一边开杏花,究竟掩不住欣欣春意,而且‘阳春白雪’,是江南难得看到的美景。……我过去只知江南可爱,这次才知‘苦地方’的塞上也可爱。”[6]153—1541962年,江苏人民出版社出版了他的塞上春光,收入作品16幅,据其年谱,可知《古塞驼铃》(图6)即是四幅作品之一。[7]

这里的古塞主要指长城。他这次北方写生,主要是休养,并没有“创作任务”,或者“命题作画”的指示,也没有小心翼翼的心理负担。北方的高山大河,给看惯了秀气的南方山水的钱松喦带来了特别的刺激。“原以为穷荒苦寒的塞上是‘苦地方’,可是一看,真是如荼似锦,目不暇接,我不知不觉怀着无比兴奋的心情,眼看手追,甚而冒着风沙冰霜,没有放过可以描写的机会,早已忘却是休养的了。”[6]1《塞上春光·前言》个别用语带有时代痕迹,却体现了他真挚的激动之情,给他的历史名迹题材画作增添了别样动人的风采。

图6 钱松喦《古塞驼铃》

《古塞驼铃》为钱松喦的名作,他从1959年开始画起,一直画到1984年,即去世前一年,可见其对此题材的钟爱。一幅作于1973年,近处略显小山与土坡,一座大山占了画面的绝大部分,其后山脉连绵不绝,伸出画外。山势异常突兀,显然并非写实。我们在八达岭看长城,山势蜿蜒,但并不突兀。这里则特意使之挺拔,增加了异常的高峻。加上赭石色与淡墨的反复渲染,山头乃至山腰用浓墨大点簇染,雄强的厚度增强了震慑性伟状与巍然。顺山势逶迤的长城略加勾勒,亦出于羊毫的粗线,城体留白,曲折地伸向天外,山根烘托的白云与长城的白色形成上下呼应,而白色与墨赭色的对比,突出了长城“古塞”的主题。山下驼队呈斜线前行,更增加了一种动态感,其动又与大山的“静”,不同量的对比反衬出长城的雄壮宏伟。亮眼的长城是静,而蜿蜒伸向画面又是不动之“动”,此“动”又与行进的驼队呈现呼应。骆驼为大物,处理得却极小;“驼铃”是看不见的,但行进的声音又仿佛“听”得出来。此作使我们想到范宽的名作《溪山行旅图》,都是主山一座,侧峰为一二,但范作近景的山石、树木、溪水、行车勾勒得极为仔细,意在展现“溪山行旅”的景况。而钱作反其道而行之,近景极为简略,骆驼只有稀疏的形状,其上之人就更小了,虽然属于画眼,但却是“副主题”,这样却衬出大山与吸引眼球的长城的“古塞”,就至为抢眼。此图苍凉雄浑但不枯冷,似乎不停地向高向远伸展,高远与深远得到最佳配合,并且不停地向周边溢出,显得四边都有“画”。有趣的是,画面没有一棵树,但只要仔细观赏,近处山石、土坡都有影影绰绰的树,远树如草如芥,仰视的山便显得那样的大,长城又是那样的高,震撼人心。如再端详,左上角留白式白云与山根白云,上天下地又呼应一气,在雄强的气势之余平添了不少灵动。

1980年所作的同题画(图7)中,主山几乎横占全部画面,右边从山后伸进一侧峰,左边大山之前又伸进一侧峰,左右夹映主山,气势宏阔,左侧峰顶露出长城一段,与主山上伸向远处的长城若断若续,山顶的浓墨用得更多,皴法以竖向大点为主,间或短横线勾出山石层次的变化,均比上图更为灵活。少量的紫色与浓淡墨烘染,远山布置饱满,只有山间空处留出白云,整体上实下虚。把上图的驼队走向画外,改变成由画外走向画内,墨紫色调显得苍苍茫茫,同样的主题则见别样的风调,大有“塞上燕脂凝夜紫”景观。

1982年所作同题画与前两幅不同的是,构图由纵向变为横向,主山居中,加上左右两山一字儿摆开,气势如铜墙铁壁,使人想象不断横向扩张。右小角增列高低两山,山头空隙中露出驼队伸向画中。色调在上下间烘托了些许的淡黄色,使画面平添了不少暖意。作于去世之年(1985年)的同题之作,主山改变了以往梯形只显半边侧面形象,此则正面全现,左边配以壁立侧山一边,遮住了主山左边山腰以下,排除对称的呆板。远山上空雁阵横空,最远处山染以黄红色,长城的白色中略陪衬淡黄色,主山以赭墨色为主,日暮夕阳中的长城气氛很浓,则是与上几图不同的地方,而且推远了读者与主山的距离,引人遐思。

除了驼队陪衬外,还有不少专以长城为题材的画作。《长城万里风光无限》即是其一。此图出之俯视,近山染以赭色,水墨勾皴;大面积蜿蜒长城的山岭却用黄色烘染,以赭墨色勾皴,近山的树木红黑交错,整体山石墨色浓重,而远山的黄色很淡,而且占据画面主体,形成色彩不同的“两个世界”,把近景与远景拉开了绝大的空间,这是以色彩组织结构。远山山头的淡墨点缀,间或略施红点,以求前后统一。黄与赭色展示“无限风光”。1975年所作同题画,主山横断整个画面,左边山坡与右边露出一角的侧山,构成其常用的“门框结构”,中央的平远景观,连片绿色田野,远处林立的高压线,远山淡绿,再远则淡红。主体大山以黄赭色为主,近处红树间杂,主山头在黑点中略施红点,整个画面热烈,显出“风光无限”。

图7 钱松喦《古塞驼铃》

1972年所作之画,基本构图取法上图,但山形险峻,颜色以淡绿和黑绿为主,浓墨勾皴,突出山势,浓墨与淡绿对比强烈,山势显得特别厚重。如果说上幅时令是秋天,此幅则为春天,就是把两画并置对看也确实各有风采,展示了作者极强的色彩构图能力。

1972年所作《古塞风光》亦属于此系列。“门框结构”置于左边,中间可见远处厂房烟囱,左边小山与右边大山都有长城蜿蜒,右山腰公路伸出画之中低部,色调以青绿陪衬赭黄色,山色青葱。此系列另一题为《古塞新天万里春》,为20世纪70年代所作,主山呈连绵不断的折叠屏风状,长城由近低伸向远高,色彩以碧色为主,西山夹峙处有水塔、吊车、高压线。近景露出桃树红色树冠,远天染以赭色,具有鲜明的装饰风格。20世纪70年代后期的同题之作,山势折叠亦似屏风,其余点景全同,但山势走向变化较大,底色与白云均染以黄色,同样强调了装饰性,山色同样以青碧为主,但绝然不雷同。钱松喦构图幅幅不同,即便是不增不减之同题画,构图善变,处处能超越自己,处处呈现异样的面孔。

1979年创作的《长城万里图》(图8),呈现俯视远景,主山左侧仍旧略呈梯形坡状,而右边两小山连绵出之折叠式,上部远山连绵充塞,下部山根白云缭绕,通向右上。右下角高低两山,一山露出一截缠绕的公路,近处山顶松树极小,衬出远山宽博高伟。通幅上实下虚,然却极稳重。天边尽头远山略施赭色,衬托主山厚重的黑碧色。1972年为联合国所作《长城》,右大部分为连绵之山,长城为S形走向,左边下部长城亦为S形走向,左与中之上部染出淡山与工厂,近景与远景间隔大量空白,又是一番光景,迥然别样,显出异常。

图8 钱松喦《长城万里图》

1982年创作的《古长城下》,主山上的长城亦是S形走向,而向高远处伸去。主山耸立之势极为高峻,左边与下部三处呈现门框式小结构,刻画隧道、房屋、工厂。中近景青绿,却似乎白雪皑皑,虽然景物分散,但是强调了不同的面貌。与此相关的还有《古塞新湖》,描写长城下的水库燕塞湖;还有《古北口》以及《长城起点老龙头》,钱松喦颇为看重后者,作《创作记》述其构图经过。此图为“须”字形构图,右山左湖,实虚对照,突出了山势的险而稳,近山呈梯状一边斜坡,这也是“稳”的主要原因。

钱松喦从1959年至1985年去世,在26年间画了许多长城,以上讨论的仅仅是其中的一部分。a1986年北京工艺美术出版社出版的大型《钱松喦画集》,就有一般画册所不具备的许多关于长城之作。长城连绵不断,与延安和井冈山具有标志性建筑的主山不一样,只能采用仰视或俯视角度,画多了难免雷同。钱松喦凭借多变的构图,描绘了长城的雄姿,展现了长城体现的民族精神——厚重、坚强、雄壮、博大的内涵,不同画面每次都能体现作者激动的感情。钱松喦擅长画树,特别是大树,但在长城画中没有一棵大树,意在突出山之高伟。长城绵延无尽,在构图上有主山一座,或侧山相衬,或群山折叠;长城或蜿蜒曲折,或S形走向,或远近两S形呼应。在局部或门框取景,仰视中透出平视,把高远与平远结合起来。或者采用色彩构图。就颜色来说,色调几乎幅幅不同,主调有墨碧色或赭黄色;有青绿色或碧翠色,或者赭黄色。风格或苍凉、或浑厚、或雄强、或带有装饰性,极尽变化之能事。南方画家以青山秀水为看家本领,而钱松喦本领多样,南方北方统摄笔下,同样达到了北方画家无出其右的艺术效果。山水画大家“北李南陆”于此恐亦退避三舍。这也是傅抱石自感不及的原因之一。

值得一提的是,一直到晚年,钱松喦还在长城题材上不停探索。创作于1981年的《古塞江南》,结构非常奇特,首先,画面充塞饱满,只有山与山之间以及山脚与河流,留有少量的空白,景物充斥画面,打破了钱松喦边角多留空白的惯例;其次,更重要的三远集成式而且并见于画面,作为主山及两边侧峰非常高,巍然峻拔,占据画面绝大空间,其上长城蜿蜒,是为“高远”;大山之后,群山小而密集,伸向天边,是为“深远”,画底至主山脚下四分之一面积则是一片新城,河流斜贯,树木林立,俨然“一片江南”景象。读画者首先被大山吸引,其次视线伸向远山群峰,然后才会“发现”山脚下新城与河流。依次则为高远、深远与平远,而且“三远”上下,三者之间的白云,成了“切割线”,使“三远”依次并列。这在现实的视觉中是不会出现的,一般的山水画,无论古今均为罕见。钱松喦却既要画古塞长城,又要展现北方之“江南”,同时以山下与远山之景衬出大山之雄伟。虽然景物未免庞杂,却可看出在这一题材中,钱松喦永不停息地探索结构变化。

值得注意的是,在钱松喦以山为主的同题材画中,通常是一座大山为主,且常作梯形,无论是延安的宝塔山(即清凉山),还是井冈山,或者长城的山,而且特意夸张拔高,所以结构风格稳重雄伟,加上惯用羊毫的粗笔短线大点的皴法,加上笔笔用力,正如其所言:“京剧发音,气从丹田中出,声音要冲出喉咙里又把它拉回来,不使它轻轻放走,脱口而出,用力控制住,才沉着有力。用笔也是同一道理,古人论用笔,‘欲左先右’,‘欲下先上’,笔欲前而意欲后,好像一辆载重的板车从高坡上下来,不是向前推,反而向后拉,一步一步放下来。这是矛盾,矛盾的运动中就产生力量。”“笔力的表现,有的从外表上可以看出有力,有的在外表上看不出力,骨子里却是蛮有力。”就像“打太极拳,动作缓慢,态度从容,与球赛场面相形之下显得无力,实际太极拳是拳术中的王牌,是‘内功’的力,力在骨子里。……古人论用笔,以为浮在外边上的力,尤其是装腔作势的力,叫作‘剑拔弩张’。要在平凡中的一点一画中蕴藏着无穷的动力,才隽永有味。”[4]53用笔有力与否,对山水画的皴法极为重要,钱作之所以厚重雄强,除了构图以外,就与用笔的力度极有关系。包括皴法在内,时下山水画史家说是“把传统书法中的‘屋漏痕’发展到极致”,我们看有些不像,此当另论。

梯状之山,如果两边斜坡显出,就难免呆板缺少变化。所以,钱松喦画的主山总是从画之左右伸至画之中部或绝大部分,只画出梯形的一边。此一边为大斜坡,故山势极为突兀而且稳重。这对他的构图起了极大作用,就是偶然两坡全出,则在山根向内缩进,以免呆滞。除此以外,还采用色彩对比构图,折叠排列构图,以及山势走向为S状构图,或者墨色轻重——主山淡而近山浓的逆向构图。加上色彩浓烈,壮丽雄健成为总体风格。局部还采用了“门框结构”,使平远与高远自然结合,甚至一幅画中“三远”俱备,穷尽变化。所以钱松喦在相同题材中,能画出许多幅,幅幅各出新貌,一幅一个“面孔”,犹如王羲之书法同字异貌,万字不同,层出不穷。这在古今山水画家中,很难见到。李可染的《井冈山主峰》笔者见过多幅,主山完全相同,只是在近景山下树木与游山“小人”局部细节起了微变。相形之下,钱松喦的构图就显得千变万化。

四、对钱松喦批评的反思

在已故的山水画名家里,钱松喦被批评得最强烈。除了前文所涉,近年有几篇关于百年山水画回顾的论文,很少提及钱松喦,其原因亦与评论界的定位有关。

钱松喦的山水画题材过于集中在革命圣地,而且他的精品也都见之于斯;至于历史人物的纪念遗址题材,则远逊于“革命圣地”之作,并没有引起人们注意;他的画中,工厂的大烟囱冒的“烟”确实要比别人多,高压线竖立几乎随处可见,红旗也插得不少,尽管当时的领导还嫌插得太少;而且每幅画过于追求歌颂主题,甚至不惜夸饰。画里的“感情”洋溢,颇有迎合当时主流话语之大嫌。究其本心,无疑出自一种单纯的热诚,在那个政治气氛极浓时代,对于一个被国家与政府看重的老画家来说,也合乎必然之情理;何况他还获得不少政治头衔与行政职务。他又是小心翼翼极为谨慎之人,只要看画上押角的“闲章”:“为人民服务”“松喦解放后作”“大好河山”“祖国万岁”“革命颂”“将革命进行到底”“继续革命”“生命不息”“风雨不动”“锦绣河山”“今胜昔”“不老松”“岁寒松”,这在当时没有二人。在今日看来,这些都是政治标语与政治口号,仅此一点,就可知道他小心到何种程度。因为这些原因,即使他的画在“文革”前被称为新山水画的“样板”,“文革”中也并没有吃大亏。从某种意义上看,这也限制了他的题材开拓,凭他的构图多变的才能,设色的明丽清润,皴法的多样,他能画出更多的好画。

也同样出于这些原因,人们对钱画的评价带有一种抵触心理,或谓之“荒率”而“缺乏内涵”,或排斥在山水画史之外,或者总结百年山水画而不屑一顾。这些批评不能说没有一定道理,但未免受到时下学风影响,存在着学术评价的失衡。

我们还可以做个比较,石鲁在20世纪60年代以长安画派六人展名振京华,在此前后的《转战陕北》(1959)、《东方欲晓》(1961)、《南泥湾途中》(1961)等画作,更是声名鹊起。不料一位军队领导人对《转战陕北》说了句政治性的否定话,画就不再展出;人民美术出版社正要出版《石鲁画集》,因此搁浅。1963年还在政治空气宽松的情况下,理论家便开始批判石鲁的画“野怪乱黑”,批评的文章蜂起;不久赶上“文革”,石鲁的画便成了“黑画”,人也被抓进监狱,判死刑,被逼疯。好不容易熬到“文革”结束,石鲁的精神与身体受到极大摧残,于1984年去世。石鲁的悲剧引起了极大的震动。所以西安的长安画派研究机关成立,著作了不少石鲁的评传、石鲁研究,做出了深入而较全面的研究,因而国内理论家与美术史家也给予石鲁极高的评价。

相比之下,谨慎的钱松喦就幸运多了。1964年他在北京举办个展,轰动一时,文化艺术界领导邓拓、华君武等撰文给予了高度评价,多部画集先后出版。“文革”起初三年他也遭到了批斗,但随后就得到了自由。1977年出任江苏省国画院院长,还有各种头衔,颇为风光。然而钱松喦身后比较寂寞,虽然有马鸿增先生研究专著《钱松喦研究》问世,但整体评价极低,恰好和石鲁形成鲜明对比,似乎扶弱斥强的社会心理的潜规则在起着作用。《钱松喦研究》说:“倘若我们不被某种与政治相关的逆反心理所支配,倘若我们能够立足于文学艺术本身来深入观照,那就会得出这样的结论:钱松喦的艺术是具有历史生命的。”[7]236如此忧虑而有尺寸的结论,时下多年却朝着相反方向发展,真是被两个忧心忡忡的“倘若”不幸而言中。

当钱松喦、石鲁、李可染等先生在20世纪60年代初期绘画达到顶峰时,无论赞美和批判,都谈不上学术的深度,都带有“表态”性质。而改革开放以后,由于西方美术思潮的涌进,被禁锢数十年的美术界在思想解放的意识下,先是对中国画的责难与怀疑,而后各种美术新潮不停地风起云涌,加上经济的发展对绘画界的刺激,以及学风的浮泛空疏,大而空的评论文章,夹杂学术失调的大言炎炎的尖锐斥责,对写实的鄙弃,对写生的冷漠,所形成时代的思潮,对钱松喦的批评也就成了题中应有之义。

其实对老辈山水画家的研究,不仅停留在空泛的浅尝阶段,而且有轻易抹去“历史生命力”价值的明显趋向。受到批评最激烈的钱松喦,一幅《万里长城》市场价格动辄百万元甚或数百万元,这种极大的反差,实际上是对理论界的反驳。

对老一辈画家,我们应该深入研究,包括他们的立意、构图、皴法、敷色、用笔、用水、留白,乃至树、石的画法,都值得专题研究。只有深入下去,对他们的历史定位才有学术上的可靠性。感觉的浮光掠影是靠不住的,甚至于失衡乃至颠倒。西方理论家对中国画就下了这样大的功夫,然而毕竟有不少隔膜,而我们的批评家又未免过于简率,未免相形见绌。对已故前辈的绘画遗产,也该沉下心来,精心研究其中的成功与不足。