脑中窥探痛苦

编译 传植

扫描抑郁或倾向自杀者的大脑有助于提示更具针对性的治疗手段。

琳尼·威廉姆斯(站立者)和精神病学家同行劳拉·海克(Laura Hack)回顾莫伊的脑部扫描,莫伊在一侧观看

在莫伊(Moe)快30岁时,实现了他作为一个青年的梦想。他从事科技工作,薪水足够支付一套离加利福尼亚圣芭芭拉海滩几个街区远的小型公寓。闲暇时光与密友一起度过或是花在兴趣爱好上,像是弹弹吉他之类的。他甚至考出了飞行执照。“我那时没什么可抱怨的。”他说。

但莫伊的人生路急转直下,突然出现的失眠以及惊恐发作让他的生活开始失控。儿时曾出现的轻微抑郁症状渐渐加重,他几近崩溃。莫伊丢了工作,也失去了兴趣爱好,甚至离开了他的朋友们。“我觉得我失去了作为一个人该有的情感。”莫伊说。(他要求本文不透露他的全名。)

很多抑郁患者经过治疗,病情会有所缓解,但莫伊并没有那么幸运。如今37岁的他已经尝试了抗抑郁药物治疗,并在长年的治疗中反复了多个疗程。莫伊还被归入自杀高风险组,尽管他从未尝试过自杀。抑郁症患者大多并不会死于自杀,但对于应用多种抗抑郁药物或疗法治疗无效的患者,会有30%的人至少尝试过一次自杀。莫伊对未来充满恐惧,渴望从中解脱出来。因此,当他听说斯坦福大学的一项临床试验在尝试全新的抗抑郁疗法,而又离他家很近,就报了名。

莫伊这类患者对临床医生而言无疑是难题,但对研究者而言却是机会:这类患者的情况或许能通过精准精神病疗法得到改善。抑郁症通常被视为单一疾病,但许多研究者认为它实际上是多种不同的疾病,其中一些就可能增加患者的自杀率。抑郁症有多少种亚型、亚型间的差距又有多大仍无定论,争议颇多。一些研究者尝试通过窥探大脑来寻找答案。他们研究特定行为发生时激活的神经环路,尝试在激活的神经环路和症状间寻找规律。

这些努力是探索精神疾病的脑生物学基础的一部分,其中包括抑郁症、双相障碍和自杀倾向。目标不只是找到发病风险的生物学标志,也包括制定合适的诊疗方法——有时这些方法会超出精神病学的常规手段——以提高患者(如莫伊)的预后水平。

莫伊参与的研究是焦虑和抑郁-快感缺乏治疗研究(Research on Anxiety and Depression-Anhedonia Treatment,RADAT),是该类研究的前沿项目。它招募的志愿者患有的抑郁症亚型相较其他亚型具有更高的自杀风险,同时也是最早的基于脑神经环路给出治疗方法的研究之一。

研究者还不清楚这一以抑郁症为目标的方法是否能阻止自杀,但他们希望将脑生物学与症状相联系,能够帮助那些常规治疗无效的患者。莫伊还希望能够了解一些他个人的状况:“医生们一直问,‘说说你为什么这样想?’我也想知道这一问题的答案。”

RAD-AT研究的领导者琳尼·威廉姆斯(Leanne Williams)是斯坦福大学的临床神经科学家,她花了20多年研究抑郁症在脑中的表现。她通过组织国际合作,收集了成千上万张抑郁症患者的脑部扫描片。威廉姆斯与很多同仁一样,想要阻止抑郁症最坏的结局:她曾在职业早期失去了一位患者,而最近又失去了一位心爱的人。

威廉姆斯通过研究自己和他人的数据,认为抑郁症分为六种亚型。每种亚型都由不同调节情感和认知的脑环路的异常活动产生。其中一种影响到了默认模式网络这一环路——脑处于“闲置”状态时产生无意义杂念的一丛脑区——会产生持续的消极想法。另一种亚型抑制了奖励网络,使人无法获得快感,导致了快感缺乏的抑郁症状。这两种亚型同第三种认知控制——涉及注意力、规划能力和冲动控制——通常对抑郁治疗的反应不佳,威廉姆斯表示,她们最忧虑的是快感缺乏和认知控制患者组,部分原因正是他们的自杀率较高。

科学家已经找到了一些与自杀率相关的脑部特征。其中最成功的研究来自20世纪80年代早期,哥伦比亚大学的神经科学家约翰·曼恩(John Mann),他研究了家属捐赠的自杀死亡者的脑。结果显示,这些脑中的神经递质5-羟色胺的水平显著低于死于其他原因的抑郁症患者。

近期曼恩与宾夕法尼亚大学精神病学家玛利亚·奥昆多(Maria Oquendo)的研究显示,在与持续的自杀想法斗争后尝试或死于自杀者,普遍具有更低的5-羟色胺水平。这一猜想基于实验中使用的正电子发射断层扫描(PET)成像,通过放射性标记追踪神经递质,测定脑中5-羟色胺的水平。研究数据包括一项2016年针对100位抑郁和有自杀倾向的患者的研究,结果显示低5-羟色胺组在生物学上与那些只在譬如金融危机或分手的急性应激情况下体验到自杀想法强烈爆发的患者不同。

除了进行标记,我们要找到症结所在

6月,一项发表在《美国科学院院刊》(PNAS)上的研究标志着另一项进步。该研究由耶鲁大学神经科学家伊琳娜·艾斯特利斯(Irina Esterlis)领衔,聚焦于创伤后应激障碍(PTSD)——另一种会提高自杀率的病症。艾斯特利斯研究组也使用了PET成像。出现过自杀念头的PTSD患者相比对照会多出30%的信号分子谷氨酸的受体,这意味着他们体内产生的谷氨酸减少,而脑组织正进行代偿。这项研究找出了一种PTSD患者自杀率的生物标志物,并为通过靶向谷氨酸的药物氯胺酮进行治疗提供了基础。氯胺酮近期被证实为速效抗抑郁药物,如今在进行能否降低自杀率的一些测试。

仅凭借神经递质水平和一些脑部扫描上的特征来实现患者的完全分类相当困难。无论扫描结果如何,也无论患者感到生活有多艰难,一次扫描只代表着即时的情况,无法捕捉瞬息万变的病情。“我们怎么才能从脑部扫描中读出像喜悦或焦虑或自杀想法出现时的情感波动呢?”纽约市西奈山医院的神经学家海伦·梅伯格(Helen Mayberg)感到疑惑。

抑郁亚型能通过多种方式进行分析,但科学家仍未就哪一种方法最优达成共识。一些研究者基于患者对治疗的反应,另一些基于症状进行分析。参加试验的志愿者们总被要求进行各类思维任务,但任务却各不相同。还有一些研究者以各类不同的生物学标志,包括基因、激素甚至肠道细菌,得到了多种抑郁症的分类。2016年梅伯格参与的一项研究,在分析了1 000张抑郁患者功能性磁共振成像(fMRI)的扫描图像后,得到了四种抑郁亚型。fMRI与PET扫描不同之处在于它通过监测血氧水平变化来测定脑部活动。梅伯格还提到另一个研究组在重复后并没有得到同一结果。

“由于抑郁症如此多变而复杂,成功搞定它的分类可能需要成千上万张脑部扫描,”马里兰州贝塞斯达美国国立精神卫生中心(NIMH)的临床精神病学家伊丽莎白·巴勒德(Elizabeth Ballard)说,“但所有人都承认这正是我们想要的。”

一些研究者则质疑如果目标是预防自杀,以抑郁症为切入点是否足够正确,毕竟多数抑郁患者并没有自杀风险。一些科学家甚至认为自杀行为的生理基础同抑郁症——包括焦虑、不安和易冲动等症状——差异很大,因此“自杀行为”应该被单独诊断。“我们不能仅仅靠治疗抑郁症来预防自杀。”奥昆多表示,因为二者的生物学基础不尽相同。

威廉姆斯同意自杀行为和抑郁症并不完全相同,但她反对将二者分开进行研究。她表示在一些患者中,二者无疑紧密地交织在一起。她的搭档,一位急诊室医生长期受到抑郁症的困扰,却害怕影响自己的名誉而未寻求治疗。他最终于四年前自杀。失去搭档让威廉姆斯下定决心要攻克抑郁症的生物学原理,并改进其治疗手段。“除了进行标记,”威廉姆斯说,“我们要找到症结所在。”

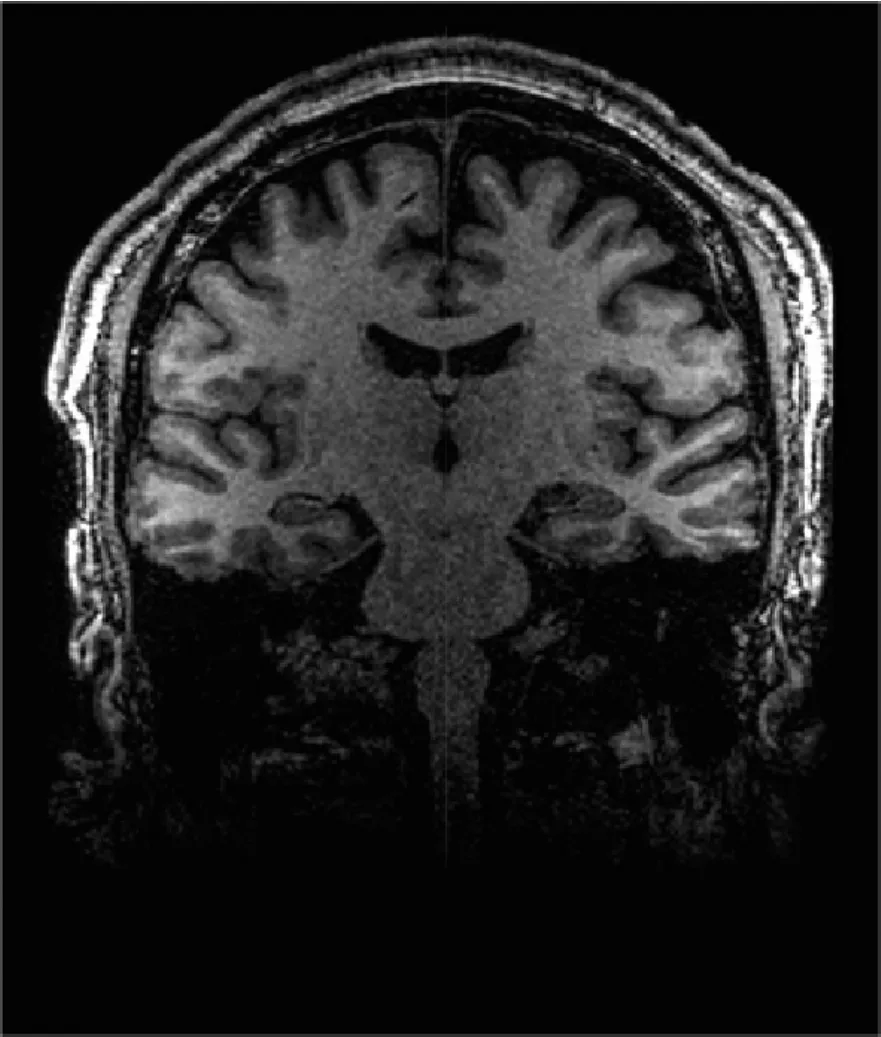

对威廉姆斯而言,解析抑郁症始于fMRI扫描仪,她的志愿者们躺在里面,固定住头部,进行一系列的思维任务。每种任务训练不同的神经环路,而这些环路与威廉姆斯假设的六种抑郁亚型相对应,成为指导治疗的关键。以反复消极想法和快感缺乏为特征的亚型与默认模式和奖励环路息息相关,而其他的还涉及对危险做出反应或脑中负责专注的环路。当这些环路失去功能,人会体验到自己的态度变得消极,或像是被困在了思维“迷雾”中,威廉姆斯表示。

扫描通过血氧水平来检测神经活动,揭示不同脑区的活动情况和与之协同的全脑神经元“低语”。威廉姆斯在斯坦福大学的同事、神经影像学研究工程师布鲁克·斯塔弗兰(Brooke Staveland)表示,为了解决脑结构和活动的个体差异,研究者必须用数字手段将不同的颅骨“剥离”,并用标准模型对脑进行矫正。

错综复杂的计算机演算从fMRI的结果中提取出相关模式,并与健康者基线做比较。其结果以六项表格的形式表现,它对每一个环路进行打分,以方便研究者标记出异常者。

威廉姆斯和她的团队已经花费了数年进行抑郁患者的脑部扫描,但这仅仅8周的RAD-AT研究把试验进程向前推了一大步。试验中,160位抗抑郁药物治疗效果不佳的快感缺乏亚型患者进行了两种治疗:经颅磁刺激——一种非创伤性疗法,使用磁场刺激神经细胞,被批准用于难治性抑郁症;普拉克索——模拟多巴胺的帕金森病药物,多巴胺是奖励环路的信号分子,而这些患者的奖励环路表现迟缓。在其他一些研究中,威廉姆斯还尝试了靶向其他亚型,包括默认模式网络和认知控制网络的难治性变体。

参与RAD-AT的志愿患者必须在快感缺乏的标准问卷中得分高于正常水平。有资格的患者会接受两种治疗中的一种。(由于普拉克索会提高冲动性,自杀倾向较高者出于安全考虑被排除于试验之外。)参与者先通过扫描测定脑中奖励环路和其他抑郁相关环路的活动情况。8周后,重复扫描以明确治疗是否改变了环路的活动,以及这一变化是否与症状改变相关。

研究者正结合莫伊的病史对他的脑部扫描进行分析。目前为止,二者是相匹配的:他在快感缺乏评分上达到了最高分50分,而在观看笑脸照片这项任务时,激活奖励环路的活动情况则异常低下。威廉姆斯认为:“如果莫伊缺乏快感的原因是多巴胺水平低下,那么普拉克索或许有帮助。”七月,莫伊同意并开始服药。

对威廉姆斯而言,最重要的其实并非抑郁症种类或是自杀亚型的数目,她想要知道的是如何更好地帮助患者们。这一诊疗手段无法得到普遍推广的障碍之一是脑部扫描花费的时间和金钱。威廉姆斯正尝试将分析扫描的时间从几个小时缩短到5分钟,她和同事们还在尝试使用便于追踪的监测手段,譬如心率,是否能取代特定的神经影像数据。如果能够实现这一想法,那么研究者就有希望制造出可穿戴设备用于实时监控抑郁、焦虑和自杀行为。但威廉姆斯首先需要的是更多的数据,无论是自己实验室的还是他人的,来判断脑生物学特征的差异是否能够更好地为诊疗提供参考依据。

RAD-AT将于2020年结束。同时,威廉姆斯和同事们将继续进行其他的神经影像研究,包括一项涉及250位年轻抑郁患者的研究,探究自杀念头和尝试行为在脑中的表现。其中有一位年轻女性的自杀倾向很高,同时由于过去失败的药物治疗而不再愿意使用药物。脑部扫描提示三组对抗抑郁药物反应不佳的环路之一出现了异常情况。由于之前的研究显示经颅磁刺激对恢复这一神经网络中的异常活动有效,她接受并进行了经颅磁刺激治疗。

之后,她的症状评分和自杀倾向都下降到了正常范围。“我记得她对母亲说:‘我感觉恢复了自我。’”威廉姆斯说,她也相信将抑郁症重新定义为脑环路异常活动的一种疾病或许会让患者们如释重负。抑郁症的病耻感让她的搭档没有去寻求治疗。通过减轻病耻感,她希望能有更多患者愿意去寻求帮助。

莫伊则正在提供另一方法的试验数据。在服用两周的普拉克索后,他感觉自己的状态是这几年里最好的。当开车去斯坦福大学见医生时,莫伊打开了车上的电台,听到了他大学时喜爱的独立摇滚曲子。他很惊讶,音乐令他动容了:“我那么长时间第一次流下了眼泪,并不是因为我难过,而是因为我觉得我又和一些东西连接上了。”

莫伊明白现在还不知道他所描述的重获新生能否会持续下去。如果他继续从药物中获益,那么他将在精神病学家的监督下继续服用普拉克索。但现在他有了希望。“很奇怪,”他感叹道,“吃下这粒药,再醒过来,就能感受到我现在有了未来。”