空气压力波治疗仪在乳腺癌术后患侧上肢淋巴水肿护理中的应用

刘品乾,吴芸芸,黄雪辉,陈小梅,李玟珊

(广东省农垦中心医院,广东广州524002)

乳腺癌作为临床常见的恶性肿瘤,在女性死亡原因中占首位,近年来随着人们工作压力逐渐增加,乳腺癌发病率逐渐升高。患侧上肢淋巴水肿是乳腺癌术后常见的一种并发症,发生率为10%~56%,若未得到及时有效的处理可导致外观异常,甚至发生上肢功能障碍等[2],因此早期防治成为解决这一问题的关键。研究显示,常规护理虽具有促进患者术后康复的作用,但康复锻炼力度欠佳,难以达到满意效果[3]。本研究观察空气波压力治疗仪在乳腺癌术后患侧上肢淋巴水肿护理中的应用效果,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2017年1月至2018年12月于广东省农垦中心医院进行手术治疗的78例乳腺癌患者,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组39例。对照组年龄47~75岁,平均(66.12±5.84)岁。观察组年龄48~72岁,平均(67.78±5.64)岁。两组患者一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审核通过。

1.2 纳入标准 患者均行乳腺癌改良根治术治疗,均通过病理学检查确诊为乳腺癌;无严重心血管疾病及肢体功能障碍;病情稳定,意识清楚。

2 护理方法

2.1 对照组 术后采用常规护理方法,具体方法如下。①常规护理:术后将患者送回病房,去枕仰卧位,头偏向一侧,待患者清醒后主动向患者及其家属讲解预后恢复健康知识,告知患侧上肢淋巴水肿形成的原因及其带来的负面影响,引起患者及其家属的重视,提高其治疗及护理的依从性。②肢体锻炼:于术后第3日开始,护士帮助患者进行手指、腕和肘关节的活动,每日4次,并指导患者进行肘部和腕部的内收、外展活动,注意限制肩关节活动。术后第7日增加上肢关节屈伸运动,每次5~15min,每日3次,教会患者运用健侧协助患侧做前臂按揉动作。术后第14日,允许患者做上臂抬高、肘关节屈曲、外展和旋转运动,每日3次。③心理护理:加强病房巡视,密切观察患者的身体恢复情况,注意患者上肢有无疼痛、肿胀等异常情况。加强与患者的沟通和交流,鼓励患者倾诉,给予针对性心理疏导,并介绍同类患者术后康复的治疗效果,及时为患者答疑解惑,帮助患者树立战胜疾病的信心。

2.2 观察组 在对照组常规护理基础上应用空气波压力治疗仪(型号:DL2003V3)治疗。①操作前:检查设备是否完好,接通电源,评估患者病情、既往史,重点检查患者肢体有无异常现象,采取相应措施处理后再进行治疗,操作前向患者详细说明治疗的目的、过程及注意事项,解除患者顾虑,使患者配合治疗。②操作中:应在患者清醒下进行治疗,取平卧位,暴露患侧肢体肩关节以下部位,套袖包裹暴露区域,帮助患者戴上肢护套,设定压力和时间。治疗时间为25~30min,充气间隔时间设置为20s,压力20~130mmHg(1kPa=7.5mmHg),反复充气增加压力,点击开始即可进行治疗,每日2次,10d为1个疗程。治疗期间密切观察患者上肢肤色变化情况,并询问其感觉,及时处理异常情况,术中根据患者的实际情况调整参数。

3 疗效观察

3.1 观察指标 ①观察两组患者术后上肢淋巴水肿发生情况,并分为轻度、中度、重度3个等级。轻度水肿:患肢水肿增粗范围较术后当日增粗<3cm;中度水肿:患肢水肿增粗范围较术后当日增粗3~5cm;重度水肿:患肢水肿增粗范围较术后当日增粗>5cm,且关节活动受到限制[4]。②观察两组治疗前后三角肌下缘、肘上、肘下、腕上4个部位的直径,由专业人员采用皮尺测量。

3.2 统计学方法 采用SPSS19.0统计软件分析数据。计量资料以均数±标准差±s)表示,采用t检验;计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

3.3 结果

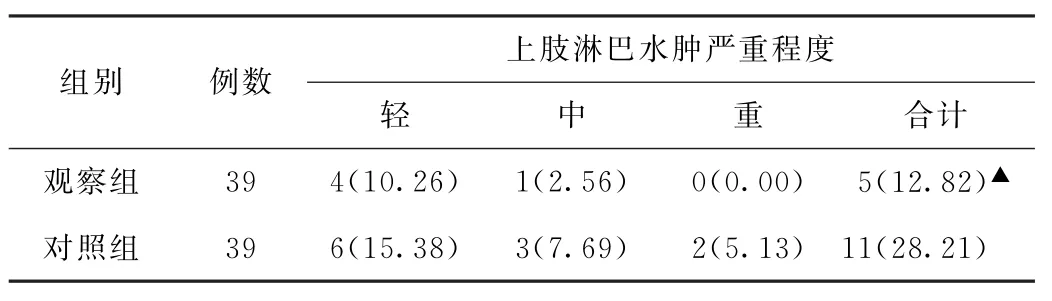

(1)患侧上肢淋巴水肿发生率比较 观察组术后患侧上肢淋巴水肿发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组乳腺癌术后患者患侧上肢淋巴水肿发生率比较[例(%)]

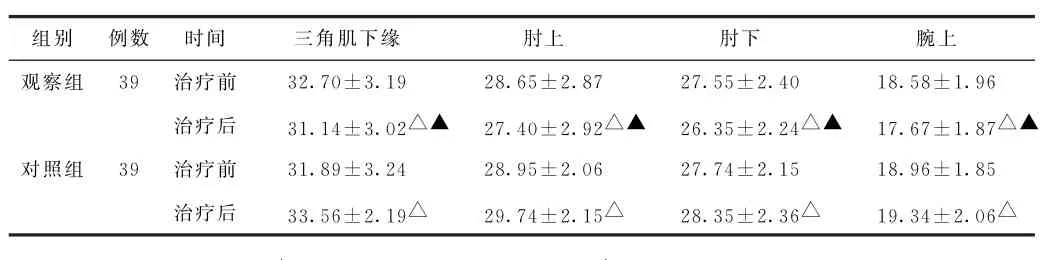

(2)上肢各部位周径变化比较 治疗前,两组上肢各部位周径比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组三角肌下缘、肘上、肘下、腕上等部位周径较治疗前降低,且观察组上述各指标明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组乳腺癌术后患者治疗前后上肢各部位周径变化比较(cm±s)

表2 两组乳腺癌术后患者治疗前后上肢各部位周径变化比较(cm±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05

组别 例数 时间 三角肌下缘 肘上 肘下 腕上观察组 3 9 治疗前 3 2.7 0±3.1 9 2 8.6 5±2.8 7 2 7.5 5±2.4 0 1 8.5 8±1.9 6治疗后 3 1.1 4±3.0 2△▲ 2 7.4 0±2.9 2△▲ 2 6.3 5±2.2 4△▲ 1 7.6 7±1.8 7△▲对照组 3 9 治疗前 3 1.8 9±3.2 4 2 8.9 5±2.0 6 2 7.7 4±2.1 5 1 8.9 6±1.8 5治疗后 3 3.5 6±2.1 9△ 2 9.7 4±2.1 5△ 2 8.3 5±2.3 6△ 1 9.3 4±2.0 6△

4 讨论

近年来,乳腺癌的高发病率与高致残率严重危害女性的身心健康,尽管通过手术能够有效切除癌变组织,但手术过程中的机械操作易破坏淋巴组织,导致术后患侧上肢淋巴水肿,不仅增加患者痛苦,延长术后住院时间,同时也影响患者术后康复信心,降低术后康复效果及生活质量。因此,如何防治乳腺癌术后上肢淋巴水肿成为临床治疗及护理的关键。

护理是促进患者恢复的重要环节,但以往常规护理对预防乳腺癌术后并发症,如上肢淋巴水肿的预防措施较少,因此预后效果不理想[7]。本研究结果显示,观察组术后患侧上肢淋巴水肿发生率低于对照组,且治疗后观察组三角肌下缘、肘上、肘下、腕上等部位周径明显低于本组治疗前及同期对照组,差异均有统计学意义(P<0.0 5),表明空气压力波治疗仪可有效防治乳腺癌术后患侧上肢淋巴水肿。分析其原因在于:空气波压力治疗是一种无创性治疗,通过对气囊有序的充气和放气,对肢体肌肉和组织形成有序的挤压,类似于人工按摩的效果,从而改善肢体血液循环,防止肌肉纤维化,加强肢体的含氧量,从而缓解疼痛,有效地减轻患肢水肿,显著提升护理效果[8-9]。

综上所述,空气压力波治疗仪在乳腺癌术后防治患侧上肢淋巴水肿护理中的应用效果显著,能改善患肢情况,有助于促进患者术后康复。