B超检查在慢性乙型肝炎诊断中的应用价值探讨

严玲

【摘 要】 目的:探讨B超检查在慢性乙型肝炎诊断中的应用价值。方法:选取2016年8月4日至2018年3月6日于本院收治的120例慢性乙型肝炎患者作为研究对象,所有患者均采用B超检查,并将检查结果与肝活检病理检查比较。结果:B超检查结果显示,阳性69例,阳性率57.50%;肝活检病理检查阳性97例,阳性率80.83%(P<0.05)。B超检查、肝活检病理检查炎症活动度无明显统计学差异(P>0.05)。结论:在慢性乙型肝炎的诊断准确率方面,B超检查逊色于肝活检病理检查,但患者是否伴有肝纤维化与早期肝硬化,可通过B超检查进行明确判断。

【关键词】

慢性乙型肝炎;肝活检病理检查;临床诊断;应用价值

慢性乙型肝炎的突出特点是传播迅速和易感染,这是一种感染性很强的疾病,疾病是否能够转归往往取决于能否在早期发现、诊断与治疗。如果诊治不及时,很有可能发展为早期肝硬化或者肝纤维化[1],无论对患者个人还是整个社会,都有很大的危害性。临床诊断慢性乙型肝炎,应用最多的影像学技术是B超检查,本院对120例患者采用B超诊断,并将诊断结果与肝活检病理检查结果进行比较,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究对象为2016年8月4日至2018年3月6日于本院收治的120例慢性乙型肝炎患者,所有患者均符合中国病毒性肝炎学术会议制订的相关诊断标准[2],表现为右上腹的反复隐痛,且有慢性乙型肝炎疾病史;排出肝硬化疾病史、氏征阳性、丙氨酸氨基转移酶(ALT)异常者。120例患者中男性85例、女性35例;年龄27~67岁,平均年龄(40.28±1.36)岁。

1.2 方法

B超检查:诊断仪器为GE Voluson 730超声诊断仪,凸阵探头频率设置为3.5MHz,叮嘱患者空腹至少8h,多切片全面探查肝脏。此外,患者还需要接受肝、胆、脾的常规检查,确定肝穿刺点。

肝活检病理检查:叮嘱患者摆放平卧位,在右腋前线的第七、第八肋间定位病变的位置,从血管相对少的部位进针,应用1s负压抽吸法抽出两条长度为1~2mm的肝组织,采取常规与网织纤维染色。应用10%的福尔马林液将活检的肝组织固定,送至病理科进行石蜡包埋切片。

1.3 观察评定标准

1)比较B超检查、肝活检病理检查的阳性率;2)比较两种检查手段呈现的炎症活动度;3)B超检查判定标准为炎症的坏死与纤维化情况、变化特点,分为轻度、中度和重度三种分型:肝回声有轻度异常为轻度;肝回声增粗为中度;肝回声明显增粗为重度;4)肝活检病理检查的诊断标准是炎症的纤维化程度分级(G、分期S)和炎症的活动度,轻度:G0~2;中度:G3、S1~3;重度:G4、S2~4。

1.4 統计学方法

本研究应用SPSS 19.0统计学软件进行处理,计量资料以(±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料以率(%)表示,组间比较进行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 B超检查、肝活检病理检查的阳性率比较

见表1。

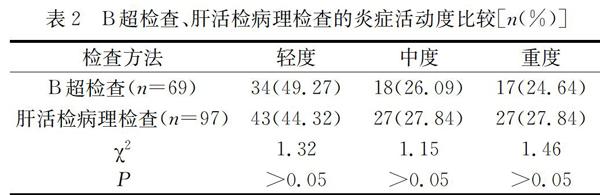

2.2 B超检查、肝活检病理检查的炎症活动度比较

见表2。

3 讨论

肝区隐痛是因肝细胞弥漫性肿胀,使肝体积增大,肝包膜紧张所引发,是肝脏炎症的局部表现。另一方面,肝区疼痛也是由胆囊炎症引发。肝脏酶的改变是因肝细胞水肿或坏死释出肝细胞内的酶进入血液,主要是血清氨基转移酶含量升高,转氨酶升高是肝脏炎症的直接表现。以直接胆红素增加为主的黄疸多为肝细胞性黄疸。感染乙肝病毒且迁延不愈是导致慢性乙型肝炎的主要原因,这是一种传播率高、发病率高,而且流行广泛的疾病,随着时间的推移,会发展成慢性肝病。资料显示[3]:全世界范围内,有15%~20%的慢性乙型肝炎患者死亡。因此,早期的准确诊断、对症治疗是挽救患者生命,改善预后的重要措施。

肝活检病理检查是临床诊断的金标准,尽管可准确判断患者的炎症活动程度以及肝纤维化程度,然而由于这是一种创伤性的检查手段,所以很难在临床推广,也不容易被患者接受。除了肝活检病理检查之外,临床还可通过了解患者的病史、病原,以及通过肝功能检查进行诊断,尤其是B超检查,在慢性乙型肝炎的诊断中,有着极高的应用率。

通过B超检查,能够呈现出患者肝脏实质内部的局灶性病理改变,以及肝脏中网状内皮系统的增生特点,影像学特点主要表现为密度增加、变粗、回声不规则增强等。患者的肝脏通常会有明显的纤维组织增生,回声表现为弥漫性与线状,炎症的活动度越强,回声就会越强、越粗,随着炎症活动度的提高,最终将引起肝脏结构的失衡。轻度慢性肝脏疾病B超检查表现与正常肝脏表现相同,而早期肝硬化和肝硬化患者的B超检查指标异常较为明显,所以在轻度肝炎、慢性肝炎、早期肝硬化等疾病的诊断中B超检查更为准确。相关研究资料表明,肝脏纤维化发展到一定程度时即可使用B超进行检查,且方法简单快速,对患者本身没有严重的影响,B超与病理检查诊断结果较为一致[4]。

B超技术之所以在临床应用广泛,主要是因为两大突出优势:一是无创,二是可重复性。本研究严格依照《病毒性肝炎防治指南》中提到的B超诊断慢性肝炎的相关标准判断患者的B超检查结果[5],在120例患者中,B超检查出69例(57.50%)阳性,阳性率明显低于肝活检病理检查的80.83%。但两种检查方法在炎症活动度方面无明显统计学差异(P>0.05)。

综上所述,与肝活检病理检查相比,B超诊断慢性乙型肝炎的准确率略低,但优势是可判断患者有无早期肝硬化和肝纤维化,总体而言,B超检查有着较高的应用价值。

参考文献

[1] 刘玉芹.慢性乙型肝炎患者肝脏B超形态学变化和MMP-2及TIMP-2水平与肝纤维化分期的探讨[J].海南医学院学报,2016,22(03):245-247.

[2] 李剑凤,宁伟.B超评价慢性乙型肝炎肝硬化患者胆囊改变应用价值[J].临床军医杂志,2017,45(07):750-752.

[3] 罗宏.慢性乙型肝炎患者肝脏B超形态学变化与肝纤维化分期的关系分析[J].当代医学,2018,24(04):93-94.

[4] 王雷,张小玉,田玉岭,等.Stiffness值、B超及血清生化和肝纤维化指标与肝纤维化程度的关系[J].广东医学,2013,34(24):3774-3776.

[5] 陈锦珍.慢性乙型肝炎患者的B超诊断与肝活检病理对照观察[J].中国医疗器械信息,2017,23(17):80-81.