汽车空调一维物理模型开发和应用

刘宇

摘 要:缩短空调开发周期,以满足当代整车短周期开发的要求,构建空调模型,已成为研究汽车空调性能的趋势。本文主要介绍汽车空调制冷系统、空调箱、乘客舱等物理模型的建立方法和应用。

关键词:空调;物理模型;性能

0 概述

汽车空调物理模型需要考虑两相流、相变换热、空调箱和乘客舱复杂的结构,以及持续变化的外部环境和整车工作状态,这些因素导致汽车空调物理模型的复杂性。基于物理模型的复杂性,使用AMEsim建立制冷系统物理模型,使用Simulink建立空调箱、乘客舱物理模型,通过跨平台联合仿真,完成空调最大制冷性能和制热性能的模型计算和验证。

1 制冷系统物理模型

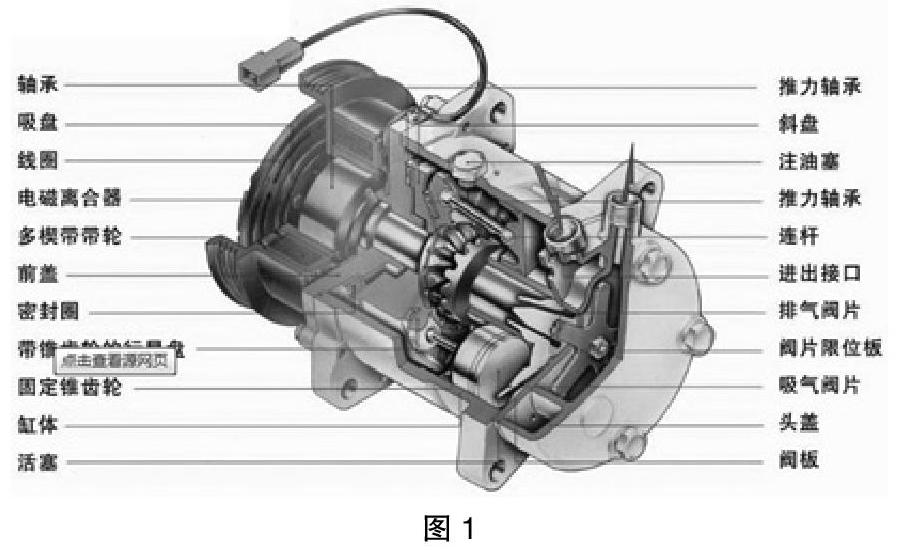

1.1 压缩机物理模型

压缩机是汽车空调制冷系统的核心部件,虽然内部结构复杂,如图1所示,但在模型化过程中主要考虑对空调系统性能的影响最大的两大效率,即容积效率和绝热效率,可通过公式进行理论核算得出。

1.2 热交换器物理模型

两大换热器:蒸发器和冷凝器,虽然结构比压缩机简单,但是其换热过程涉及沸腾换热、冷凝换热等相变过程,且制冷剂流动涉及两相流,所以换热器的模型是非常复杂的,为了完成模型的建立,适当的简化是非常有必要的,两相流的模型均简化为均匀模型,即气相和液相的温度相同、流速相同。制冷剂侧流体流阻的计算,首先需要建立流阻-热容节点,为了完成换热器热流传递计算模型的建立,需要建立热容-热阻节点网络,涉及管内壁面对流换热、管壁热传导、管外壁对流换热制冷剂侧对流换热系数的计算。空气侧换热关联式系数可以通过蒸发器、冷凝器台架数据拟合获取。

1.3 膨胀阀物理模型

膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果,膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量,防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象。物理建模可以分析两种形式:①根据受力分析进行,依据QC/T663-2000搭建台架试验,通过台架试验测试的结果数据绘制四象限图建模。②四象限建模法,主要包括:感温包内冲注介质的温压特性,在给定感温包温度下膨胀阀开度和蒸发器出口压力的关系,以及在给定高、低压力、过冷度时膨胀阀开度和流量的关系。基于四象限,根据蒸发器出口温度和时间常数计算感温包温度,根据第一象限可以计算膨胀阀开启压力,根据当前蒸发器压力和给定感温包温度下膨胀阀开启压力计算给定感温包温度下的蒸发器出口压力,然后根据第二象限可以计算出膨胀阀的开度,根据第三象限可以计算出膨胀阀开度对应的参考流量,根据参考流量和当前的高、低压、制冷剂密度可以最终计算制冷剂的流量。第②种形式建立模型准确度较高,本文将着重讲解和分析。

2 空调箱物理模型

空调箱内部部件较多,主要包括空气滤芯、蒸发器、加热芯体、新风风门、温度混合风门、风量分配风门等。可使用试验得出的空调箱风量或实际实车测量值数据,空调箱换热模型只涉及蒸发器出口至风道出风口部分;对于空调箱中的加热器芯体,其热源侧为发动机冷却液,另外一侧为空气,其换热过程都没有涉及相变,冷却液侧换热,使用理论公式测算;对于空调箱壳体和管内空气的换热,以及风管和管内空气的换热,使用理论公式测算。层流和紊流分别使用理论公式测算,这应以来就可以建立简化的物理模型。

3 乘客舱物理模型

3.1 热网络节点

乘客舱主体包括玻璃和车身,把玻璃和车身细分成单元节点,其中玻璃可分六个单元节点,包括前、后挡风玻璃和四个侧窗玻璃,车身可分十个单元节点,包括仪表板上、下部,后排座椅、后排衣帽架、車顶棚、地板和四个车门节点,每个单元节点包括内、外两个表面温度节点;乘客舱内的空气划分为四个温区;车外空气为节点、太阳为节点、天空节点、地面节点为等各节点之间有热量传递,均可看成是具有集总参数的单元。车窗玻璃可以看作均匀介质,其导热系数可以通过试验测得,车身简化为多层导热问题。车身外表面时刻都在和周边的环境发生着辐射换热,对于车身、地面、天空的辐射换热可以采用斯蒂芬-波尔兹曼定律。对于天空的发射率,采用Angstrom方程获取;乘客舱内部是一个密闭的空间,其各个表面之间存在着相互的辐射换热,根据辐射换热的基本定律可以得出;阳光对单元节点的影响,可以根据透射率、反射率、阳光强度、法向夹角,计算出吸收的热量和透射的热量。

3.2 计算模型建立

对于玻璃和车身细分成单元节点,在任意时刻,可计算流入任意节点的净热流率,在给定初始温度后,可以迭代计算出任意时刻所有节点的温度。通过壳体各个区域进入乘客舱内的热量,同时考虑空调风量和温度对乘客舱内温度产生的影响,最终通过迭代计算出乘客舱内空气温度。物理模型一旦建立完成,可通过简单的结构来模拟复杂的系统,为其系统整体控制策略设计奠定基础,同时也为优化设计就、和性能评价提供可行的技术标准。

4 结束语

通过热节点网络及能量平衡理论、结构及环境因素等对热流传递分析,完成空调制冷系统、空调箱、乘客舱的一维物理模型,为验证其物理模型的有效性可通过实车验证的方式进行对比分析。

参考文献:

[1]石文星.变制冷剂流量空调系统特性及其控制策略研究[D].北京:清华大学热能工程,2000.

[2]刘占峰,宋力.汽车空调[M].北京:北京大学出版社,2011.