察尔汗盐湖卤水分段蒸发过程相图分析

景海德

(青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司,青海格尔木 816000)

我国西北地区盐湖资源非常丰富。盐湖分类的原则主要有三种:一是按盐湖卤水赋存状态分类。二是按盐湖的主要盐类沉积物分类;三是按卤水的化学成分分类。按盐湖的主要盐类沉积矿物分类,盐湖可分为石盐湖、芒硝湖、碱湖、硼酸盐盐湖和钾镁盐盐湖,察尔汗盐湖属于钾镁盐盐湖。如果按盐湖卤水赋存状态分类,盐湖可分为卤水湖、干盐湖和沙下湖,察尔汗盐湖就属于沙下湖。

1 察尔汗盐湖资源情况

察尔汗盐湖是一个集镁、钠、钾、锂、硼、碘等多种矿产的大型内陆综合性盐湖。在察尔汗盐湖可以看到一种奇特的地貌——盐喀斯特地貌,平时所说的盐钟乳和盐花就是此类地貌的体现。察尔汗盐湖是中国最大的钾、镁盐矿床,它有着极为丰富的钾镁盐资源,其盐类总储量达600亿t,其中,氯化钠550多亿t,氯化镁40亿t,氯化钾5.4亿t,氯化锂1 200万t,是中国钾镁盐的主要产地。察尔汗盐湖作为中国钾肥主要生产基地,每年氯化钾产量在700万t左右,生产氯化钾的企业也有十多家,为我国钾肥资源开采和粮食安全提供了有力保障。

察尔汗盐湖属氯化物型盐湖,主要矿藏为氯化钠、氯化镁、氯化钾和氯化锂。氯化钾资源主要是以卤水为主,原卤经过开采后,进入盐田不同阶段晒制,卤水析出不同组分的盐类,从而实现矿物提取。

2 察尔汗盐湖卤水资源的开发过程

察尔汗盐湖晶间卤水资源的开采过程,实质上是蒸发浓缩的一个过程,通过日晒,使卤水中水分不断蒸发,其中的盐浓度不断提高,当其中一种盐浓度达到饱和后,开始结晶析出。卤水中不同盐分的浓度和溶解度都不相同,利用此特点,在提取盐分矿物时,让不同盐分结晶析出时流经不同的人工盐田,使不同盐分析出在不同的人工盐田中,从而简单实现结晶析出的盐得以分离。察尔汗盐湖卤水矿物的开采过程为:晶间卤水→输卤渠→钠盐田→光卤石盐田→老卤。

一般情况下,察尔汗盐湖晶间卤水在浓缩过程中,析盐顺序为:氯化钠→氯化钠+光卤石→氯化钠+水氯镁石;如果晶间卤水中镁、钾比较低,会有一段钾石盐析出,其析盐顺序为:氯化钠→氯化钠+氯化钾→氯化钠+光卤石→氯化钠+光卤石+六水氯化镁。

3 卤水蒸发过程相图分析

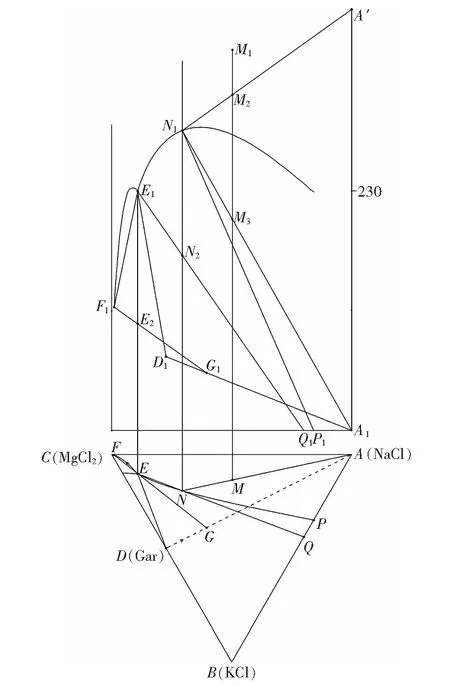

文章以察尔汗晶间原卤为原料(组成见表1),相较其他卤水,该卤水在蒸发过程中会有一段钾石盐析出段。通过分段蒸发析盐来进行相图分析,如图1。

表1 原料含钠光卤石的组成(20 ℃)Tab.1 Composition of Sodium-containing Carnallite(20 ℃) %

图1 察尔汗晶间卤水分段蒸发过程相图分析Fig.1 Phase diagram analysis of evaporation process of Chaerhan intergranular brine

3.1 原卤的浓缩

结合图1分析,察尔汗原始卤水系统点在M点,此时系统处在氯化钠相区,也就是说如果卤水析盐时,最先析出氯化钠。此时系统点在水图中对应点为M1点向M2点移动,即卤水为不饱和卤水,没有固相。在干基图上系统点、液相点、固相点三点重合。此卤水从矿区采出后,在采卤渠道输送过程中,受太阳光的照射,通过蒸发,卤水浓度得到不断提高,当在水图中系统点达到M2点时,氯化钠刚刚饱和(A′点的确定方法:A′是氯化钠在相应温度下的溶解度对应在水图上的表示点,利用A′和N1连线,与系统蒸发竖直线交点即为M2点)[1],氯化钠开始饱和并开始析出,此时卤水进入钠盐池,并在钠盐池中集中结晶析出氯化钠。

3.2 卤水析钠过程

当卤水进入钠盐池后开始析出氯化钠,在干基图系统点为M点,固相点从M点向A点移动,液相点从M点向N点移动,当液相点到达N点,固相点到达A点时,固相量析出最大,系统固液相总量为线段AN长度,液相量为线段AM长度,固相量为NM线段长度,在水图中系统点M2向M3点移动,对应固相为A′点,液相对应点为N1点,期间蒸发水量为线段M2M3长度,此时因为只有一种盐析出,所以析出的氯化钠纯度比较高。

当液相点到达N点时,氯化钾也达到饱和,此时为了减少氯化钾损失,卤水进入钾石盐池,集中析出钾石盐(如果卤水析盐时,没有钾石盐析出段,实际生产时可以不需要钾石盐池,可以与光卤石析出段放在同一个盐田中,如果系统连续变化,当光卤石饱时,析出的氯化钾会回溶,并以光卤石的形式析出来,只是其中氯化钠的量较高,具体生产时,可以根据工艺条件进行调节)。

3.3 钾石盐析出段

此时要完成第一次固液分离,即析出的氯化钠固体和液相进行了分离,当卤水进入钾石盐池后,在钾石盐池中,系统点由M点变至N点(因为此时固液分离,N点为新的系统点),此时卤水对钾石盐过饱和。依据过程向量法则,干基图中此时固相点为P点,并向Q点移动;液相点从N点向E点移动。当液相点到达E点,固相点到达Q点时,固相析出量最大,析出量为线段NE长度,液相量为NQ长度。在水图中,对应系统点从N1点移动到N2点,固相点从P1向Q1点移动,液相点由N1向E1点移动,期间蒸发水量为线段N1N2长度。干基图中当液相点到达E点时,此时有新固相饱和,即E点为氯化钠、氯化钾和光卤石三盐共饱,此时可以进行第二次固液分离,即析出的光卤石、氯化钠与液相分离,卤水进入光卤石盐田。

3.4 卤水析光卤石过程

当卤水进入光卤石池后,在光卤石池中,系统点由N点变成E点,此时卤水对氯化钾、氯化钠和光卤石三盐饱和。依据过程向量法则,干基图中固相点为D点,并向G点移动;液相点从E点向F点移动。当液相点到达F点,固相点到达G点时,固相析出量最大,析出量为线段EF长度,液相量为EG长度。在水图中,对应系统点从E1点移动到E2点,固相点从D1向G1点移动,液相点由E1向F1点移动,期间蒸发水量为线段N1N2长度[2]。当液相点到达F点时,此时有新固相饱和,即F点为氯化钠、光卤石和六水氯化镁三盐共饱,此时卤水已成为老卤,可以排至老卤渠,至此盐田晒卤工作告一段落(值得一提的是,在此过程中,不仅有光卤石析出,而且氯化钠也在一直析出)。

3.5 盐田晒卤蒸发过程总结(表2)

表2 盐田晒卤蒸发过程Tab.2 Summary of evaporation process of salt field drying brine

4 结语

1)由分析过程可知,盐田卤水分段晒盐过程,因为有若干次固液分离,所以,在相图中固液相及系统点的变化并非连续的,这与等温连续蒸发过程有所不同,但三点的变化规律、相图基本分析原理是一致的。

2)通过相图分析,在第四阶段可以看出,固相点从D点逐渐向G点移动的过程中,固相中氯化钠含量在不断升高。由相图分析可知,图中DG长度为含钠光卤石中氯化钠的含量,根据相图计算,DG/DA为含钠光卤石中氯化钠的含量,根据长度计算,含钠光卤石中氯化钠量高含量可以达到22%(仅以光卤石析出段计)。在实际生产中,为了保证光卤石品质,降低生产消耗,此段卤水晒制一定要做好系统分析和统筹安排。

3)结合蒸发过程分析和相图分析法则,只要量取相图中固相、液相对应的线段长度,就可以把相应阶段理论的固相量、液相量及系统总量计算出来,从而可以确定理论最佳工艺控制点。

4)结合卤水组分的变化和相图分析,可以对实际生产中盐田卤水的导输卤时间把握、导输卤量和析盐量计算、析盐指标的控制等,提供理论指导,当然,因为盐田晒盐影响因素较多,理论分析能提供大致的处理方向和较为准确的分析数据,具体指标还应结合实际生产情况综合分析。