标签化破解:未成年服刑人员重返社会之要匙

赵麓然 廖红霞

摘要:标签化现象是未成年服刑人员重返社会过程中的主要阻力,国家已经构建相关制度尽可能予以杜绝。但在法律之手无法触及的原生环境领域,标签化现象仍然使未成年人处于困境之中。司法机关、社会组织应作为外界力量,通过切断服刑未成年人标签效应在其身上的发展进程,并引导其正向发展,成为帮助其顺利完成再社会化的要匙。

关键词:标签化;服刑未成年人;重返社会

党的十九大报告指出:“青年兴则国家兴,青年强则国家强。全党要关心和爱护青年,为他们实现人生出彩搭建舞台。”未成年服刑人员在出狱以后得以顺利重返社会,对社会的稳定和谐发展起着不容小觑的作用。国家统计局公布的数据显示,2012年年初,在押犯1641931人,其中未成年犯15429人,占比0.94%。此外,还有更多的未成年犯获缓刑,进行社区矫正。在来自全国的2752个样本中,27.2%有在未成年时犯罪的经历。未成年服刑人员重返社会,真正回归社会,成为摆在时代面前的一道难题。探求该社会群体的社会生存环境,破解标签化现象,实为未成年服刑人员重返社会之重要之匙。

1 标签理论之缘起

标签理论(Labeling theory)又称标定理论,其产生于20世纪30年代,60年代已经初步成形,70年代中期被广泛接受,是在社会学家莱默特 (Edwin M.lement) 和贝克尔 (Howard Becker) 的社会病理学基础上逐渐发展而成的犯罪学理论体系。该理论认为越轨或犯罪并不是行为本身所具有的属性,而是依据社会主流意识形态对行为所做出的评价,“越轨行为”是与主流意识形态相悖的行为。“初级越轨”行为可能发生在每个人身上,但在“初级越轨”向“次级越轨”甚至“越轨生涯”发展的过程中,社会标签是必不可少的催化剂 。易言之,越轨行为之所以具有重复性,是因为在初次越轨行为之后,社会在行为者的身上打上了标签,并且经过其长期反复的确认,最终被行为者内化为负性自我认知。行为者在自我认知的驱使下,进一步作出程度更深,危害更大的“越轨行为”。例如,一位青少年某次为了寻求刺激或出于好奇心盗窃了一枚硬币或其他价值很小的东西,其并不会因此认为自己是盗窃者。但其行为一旦公之于众,社会将在其身上打上“盗窃者”的标签,久而久之,“盗窃者”就会逐渐被这位少年内化为自我认知,从而继续走上盗窃道路。美国社会学家库利提出的“镜子理论”——社会评价是反映自我的一面“镜子”,个人通过这面“镜子”认识和把握自己,揭示了标签理论的核心观点。正如我国社会学家费孝通先生的论述:“自我观念是通过‘我看人看我的方式形成的。”

2 未成年服刑人员标签化现状

为深入了解目前社会大众对于未成年服刑人员标签化现状,研究者在四川省Y市范围内展开实地调研,客观题为封闭式、半开放式问题,主观题为开放式问题。共发放问卷500份,回收问卷496份,有效问卷482份。问卷信息,通过随机式访问获取。此外,前往区县人民检察院和Y市基层人民法院进行访谈,作为本研究的补充。采用定量分析方法分析获得数据,可以得出如下结论。

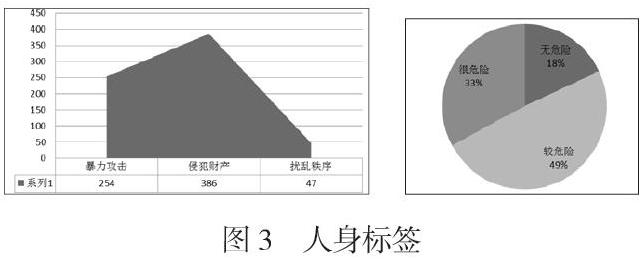

2.1 品行标签——坏人

调研结果显示,77%的调研对象认为未成年服刑人员之所以犯罪,是因为其生活环境和思想观念导致其普遍存在不同程度的思维定势和行为定势,这些定势被称之为“恶习”并将伴随未成年犯终生;仅23%相信,未成年人犯罪是因为心智尚不成熟,在外界环境的刺激之下一时失足,经过改造之后的他们和普通人在品行方面别无二致,不应当对其采取差别对待。而在认为未成年服刑人员“恶习难改”的调研对象当中,67.5%认为其“好逸恶劳”,50.4%认为其“惹事生非”,53.3%认为其“拉帮结派”。在大多数被调查者的眼中,未成年服刑人员被打上了“坏人”的标签。

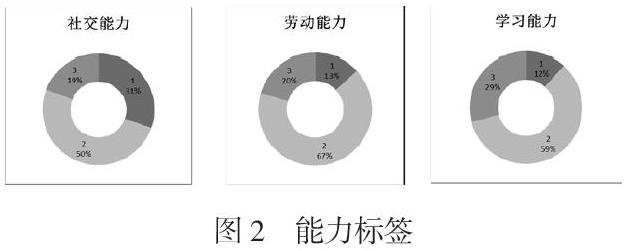

2.2 能力标签——无术

在我们的调研问卷中,能力被细化为劳动能力、学习能力和社交能力三个方面。结果显示,认为服刑未成年人具有较好劳动能力、学习能力和社交能力的民众分别20%、29%、19%。在大众认知中,各项能力与犯罪记录都具有明显的负相关性。其中,学习能力认知受犯罪历史影响最小,说明公众认为有犯罪记录的人仍然可能具有良好的学习能力。而劳动能力和社交能力则受犯罪记录影响较大,大多数调研对象认为,犯罪记录的存在充分说明了行为人不能通过自身劳动获得良好的生存环境,且难以通过自身与社会接触获得良好的社會资源。在大多数被调查者的眼中,未成年服刑人员被打上了“不学无术”的标签。

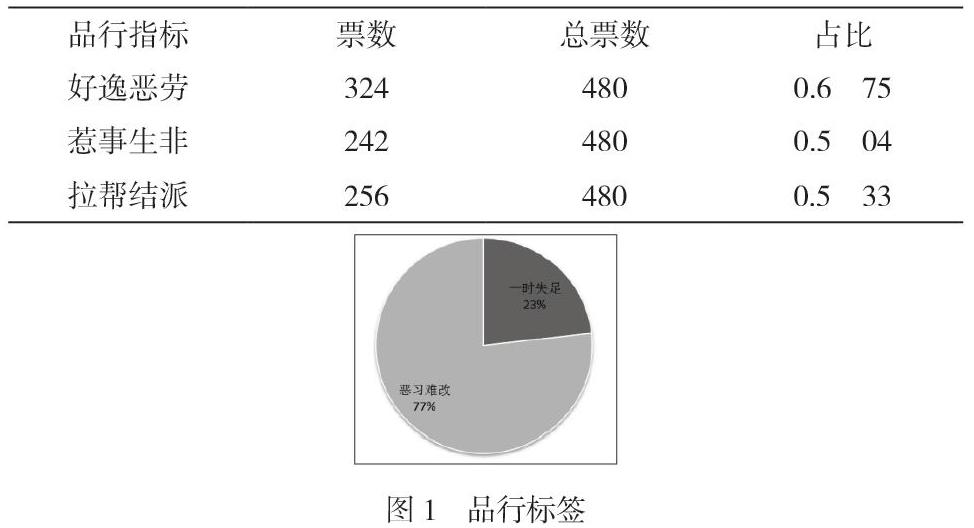

2.3 人身标签——危险

调研结果显示,仅有18%的调研对象认为与服刑未成年人相处无危险,而49%认为与其相处具有一定程度的危险性,33%认为其很危险,应当尽量避免与其接触。而在未成年人人身危险性的具体指向中,认为其可能具有侵害财产和人身攻击可能性的占到了一半以上,在绝大多数被调查者的眼中,未成年服刑人员被打上了“危险”的标签。

3 未成年服刑人员标签化之产生

3.1 犯罪信息制度难封

我国《刑事诉讼法》在2012年修订时增加了犯罪记录封存制度,规定犯罪时不满十八岁,被判处5年有期徒刑以下刑罚的应当对犯罪记录予以封存。其目的在于减轻标签化现象对未成年人重返社会再社会化过程中的负面影响。该制度在实践中具有一定程度的证成性,社会因为犯罪记录被封存难以获悉其曾经犯罪的信息,也就从源头上预防了标签化的产生。但是未成年人的原生环境由于其特有的内在联系,成为犯罪记录封存制度难以发挥作用的神经末梢。在原生环境当中,人们获悉犯罪记录的途径不同于社会获取信息的网络查询或者机关查询方法,而大多以口口相传的形式。而家族、社区或村庄内部,往往对未成年犯罪等信息极为敏感,具有天然的传播导向性。简而言之,犯罪记录封存制度并不能防止犯罪信息在未成年服刑人员的原生环境内部传播。

3.2 原生环境“悠悠众口”

与无从得知未成年犯罪记录的用工单位,和由于一些未成年人出狱后改变住所来到的新社会环境不同,服刑未成年人的原生环境是其出狱后切实生活的环境,同时也是“标签化现象”肆虐的领域,是大多数服刑未成年人无法逃离的“悠悠众口”。

调研结果显示,84.93%的居民身边没有出现过未成年人服刑的实例。真正与未成年服刑人员在日常生活中产生过实际联系的,仅占被调研者的15.09%。而在公众了解意愿的调查中,仅20.55%愿意去了解或者曾经有意了解过与未成年服刑人员相关的制度。绝大多数人没有与未成年服刑人员产生过实际联系,并且没有主动了解的主观倾向,极易导致其对这类群体不了解,直接将这个群体打上“坏人”的标签,导致对该群体的误解和不接纳。

3.3 自我认知标签内化

再社会化的过程中,社会标签反复作用于未成年服刑人员,同时发挥着负面导向作用,其对于该标签的抵抗情绪逐渐消失,接受程度逐渐增强。他们审视、接受、认同标签所认定的形象,进而引起自我定位的负向变化,最终将社会标签内化为自我认知。如调研结果所示,半数以上的社会公众认为犯罪历史表明服刑未成年人曾经打破人的行为底线,辜负法律对其最低限度的要求,其品行不端、能力低下、危险性高,并且根据“江山易改,本性难移”的规律,其很可能会做出相似的行为。所以,服刑未成年人的自我认同逐渐趋同于此,进而产逆反心理,再次作出辜负社会期望,甚至通过攻击他人的行为来顺应自我认知,甚至进一步发展成反社会型人格。

4 未成年服刑人员标签化之阻返

2019年10月31日,《中华人民共和国预防未成年人犯罪法(草案)》在全国人大网公布,向社会公开征求意见。《草案》对预防未成年人重新犯罪进行了专章规定,并采取一系列具体化措施以保障未成年犯顺利重返社会完成再社会化,第四十五条规定:“社区矫正、服刑期满的未成年人,在复学、升学、就业等方面与其他未成年人享有同等权利,任何单位和个人不得歧视。”这是国家对于未成年服刑人员去标签化的原则性规定,是继犯罪记录封存制度之后,保障服刑未成年人重返社会的又一里程碑。刑罚执行完毕之后,服刑未成年人已经为其所犯的错误付出了应有的代价,此时应当卸掉罪犯的枷锁,重新回归普通人的队伍,继续完成未完成的学业。但现实却与之背道而驰,如调研数据所示,犯罪标签在公众心中如同一把 “照妖镜”,代表一个群体品行不端、不可信赖以及具有攻击性,将未成年服刑人员群体与社會无形隔离。未成年服刑人员出狱后面临的“标签化现象”一直是阻碍其顺利重返社会的重要原因,并极可能导致其走向再犯。

4.1 环境排拒阻返

未成年服刑人员在出狱之后,大都选择回归原生环境继续学习和生活,导致其坠入了解其犯罪信息的原生环境当中,难以推翻犯罪的社会认知。居民中6.85%表示会尽量避免与服过刑的未成年人接触,60.27%表示视具体情况决定是否对其采取接纳态度,仅有27.4%表示不会因为其犯罪记录对其采取差别对待,绝大多数被调查者对与服刑未成年人相处抱有抵触和谨慎的态度。由于标签效应,社会公众认为其与服刑未成年人相处将负担极高的试错成本,从而在社交中表现为抗拒或回避的态度,将未成年人与社会无形地隔离开来。由于社会认同与自我认同需要与环境导向之间产生冲突,使其再次转向犯罪道路,产生标签理论所谓的“邪恶的戏剧化”现象。

(1)阻返家庭。由于未成年服刑人员出狱后普遍缺乏独立经济来源和自我生活能力,其具有回归原生家庭和原生环境的倾向性。司法大数据显示,2016年和2017年两个年度中,来自流动家庭、离异家庭、留守家庭、单亲家庭、再婚家庭的未成年人占比,在全国未成年人犯罪案件被告人总数中排名前五,证明家庭因素与未成年人犯罪之间具有一定程度的相关性。而在原生家庭中,不良家庭成分以及来自家庭成员的否定性评价具有明显的消极性暗示,逐渐形成未成年服刑人员身上的标签,成为其自我认知负向转化的加速器。

(2)阻返学校。《预防未成年人犯罪法》规定,刑罚执行完毕的未成年人在复学方面与其他未成年人享有同等权利,这是国家在法律层面对服刑未成年人的受教育权的保障。但由于服刑原因,未成年人重返学校后普遍在年龄上大于同届学生,导致其难以融入学生团体。同时,其回归的学校大多是服刑前就读或者同市、县的学校,学生大多对服刑未成年人的犯罪经历有所了解,更注定了其在学校被排挤、被孤立的结局。

(3)阻返社会。此处的社会,是指未成年在犯罪之前拥有的社会关系网。如前文所述,犯罪信息在其原生社会环境中极为敏感并很可能被广泛传播,导致未成年人在重返原生环境的过程中,所接触到的社会关系大部分被标签化所侵蚀。未成年人社交的相对方对未成年人的品行、能力以及危险性做出不良推定,从而对其抱有警惕和防范的态度,甚至直接回避与其交往。这对于长时间与社会分离,内心较为敏感的未成年人来说是致命的打击,导致其产生对社会的不信任感,双方的不信任感将未成年人与社会之间隐形的隔离带逐渐拓宽。

4.2 自我认知阻返

根据调研数据可知,社会对未成年服刑人员的负面标签主要存在于品行方面、能力方面和危险性方面。在自我认知逐渐向社会标签趋同的过程中,标签特征在未成年人内心不断强化,导致品行不佳、不学无术以及具有危险性等特征成为未成年人的自我认知和行为导向,其会进一步外化为具体行为。由此以来,一方面心理学研究表明,个人的核心自我评价与社交回避、社交苦恼现象的产生间具有负相关关系。标签化自我认知会促使其陷入自身犯罪记录与社会主流意识形态的冲击,导致其核心自我评价逐渐降低,从而引发社交回避与社交苦恼,并进一步产生抑郁感和孤独感;另一方面,会导致标签理论中“次级越轨”行为的产生,使未成年人陷入“社会标签—自我认知”的恶性循环模式,从而踏上“越轨生涯”。

同时,调研数据和访谈结果表明,未成年犯罪案件中团伙犯罪比例明显高于成年人犯罪,未成年犯罪中的团伙往往是一个既定的群体,其成员因为共同的利益需要和情感需求长时间组织在一起。这类社会群体通常具有既定的社会认知和社会标签,常被人看作是“不良少年”组织。在未成年犯出狱之后,负面社会标签会激发其对归属感和同理心的强烈渴望,且其自我认知逐步趋同于该类组织的利益需要、情感追求,导致其回归犯罪前的社会关系。一旦回归原有的社会关系,会恢复与该类组织的共鸣,“团队精神”内化为自我认知和内心追求,促使其再次走上犯罪道路。

5 未成年服刑人员标签化之破解

“今日之儿童,即次代之国民,欲求国民道德之向上与民族基础之强固,必须扶植今日之儿童,养成次代健全之国民。”赵琛先生的论述构成国家和社会扶植未成年人健康成长的理论基础,也是应当为未成年服刑人员重返社会提供保障的重要原因。在未成年犯离开监狱之后,面临的种种困境和内心创伤难以通过其自身解决,此时需要国家机关和社会组织的外界干预,使其脱离困境,改善不良环境,抚平内心创伤,卸下犯罪标签的枷锁,重返普通人的行列中正常生活。

5.1 弱化原生环境标签效应

如前文所述,未成年服刑人员的原生环境中标签化现象普遍比较严重。对于一部分有条件的未成年服刑人员来说,脱离标签化环境是降低负面标签对其不良影响的最有效措施。脱离标签化环境不代表脱离父母以及相关主管部门的监护,而是在知悉其犯罪历史的社会关系中脱离出来,重新构建新的社会关系网。

由于教育系统内部,教师单位和学生学校在一段时间内相对固定,学校之间人员流动较少,服刑未成年人脱离学校的标签化环境比较容易。《草案》第四十三条规定:“对刑满释放的未成年人,未成年犯管教所应当提前通知其父母或者其他监护人按时接回,协助落实安置帮教措施。”在未成年人刑满释放,并适合继续回归学校读书的情况下,未成年犯管教所有义务保障其回到不受干扰的学习环境中。在具体个案中,有关机关和社会组织应当综合考量未成年犯罪案件在当地影响力,决定是否回归原学校就读。而部分服刑未成年人犯罪前所处的社会关系,很大程度上满足了未成年人对归属感、认同感等情感的需求。所以在未成年人回归社会的过程中,不能一味地禁止其切断社会关系,而应当为其提供满足其情感需求的替代性社会关系,使之在心理上逐步与原来的社会关系解绑,从而脱离原有的标签化环境。

对于没有脱离原生环境条件的未成年服刑人员,尽可能地降低原生环境中的标签化现象是帮助其再社会化的必经之路,此时需要原生环境包容未成年人现有的不完美以及对于其困境的同理心。

与学校和社会关系不同,由于血缘不可割裂以及家庭内部对未成年人的经济支持和情感支持,服刑未成年人通常难以从原生家庭环境中脱离出来。而家人关系是所有社会关系中最亲密的,其内部的标签化现象对未成年人影响也最大。经历过司法审判和关押的未成年人,普遍存在不同程度的心理问题和行为偏差,其思维定势和行为模式很难在极短的时间内矫正过来,这对家庭来说是负面的,对未成年人本身来说也是一种困境。因此,未成年人的原生家庭应当具有包容未成年人现有的“不完美”,并且逐步引导其走出原来的思维和行为模式困境的同理心。

5.2 消除负面标签影响

国家和社会的帮扶不可能永远伴随服刑未成年人,帮扶的实质在于培养其独自面对困境而不受负面影响的能力。具体而言,是“改善自我认知,促进未成年人从更加积极的意义上认知自我的潜能并激发自我效能感;構建顺利融入社会相应的知识框架和能力结构;整合资源并形成行动策略,建构与外部环境之间的良性互动。”

犯罪标签的一系列内涵都可能被服刑未成年人纳入其自我认知中,国家和社会的任务就是减轻其对于负面标签的吸收和同化。如调研结果显示,“不可信任”、“品行不端”和“具有攻击性”是犯罪标签的主要内容。也就是说,外界要尽可能地为未成年人提供其“值得信任”、“品行良好”和“性格温和”的标签以抵消犯罪标签的负面影响。在目前的安置帮教工作中,鼓励服刑人员从事志愿工作并获得与犯罪标签相反的正面评价是消除负面影响的有效手段。在实践中,未成年犯管教所可以与青年志愿者协会、社会工作组织以及各种社会福利组织联合,为服刑未成年人提供志愿岗位,实现其帮助他人同时重建自己,达到“助人自助”的目标。

5.3 构建正面标签体系

服刑未成年人不仅要消除负面标签的影响,还要将积极标签内化为自我认知,并且具有独立转化正面标签的能力。简言之,未成年人要在外界帮扶的引导下,逐渐学会独自捕捉积极的社会评价,并且具备将其内化为自我认知的内在动力。正向思维模式的建立需要外界对其思维模式进行长期的引导以及重复多次的实践,使之形成积极导向的思维习惯,最终形成自我认知的良性循环。构建正向思维模式的核心是外界引导未成年人反复多次地做出符合社会价值取向的行为,并及时给予正向的评价。

与各国的附条件不起诉制度中社会服务代替起诉原理相似,未成年人刑罚执行过程中,也可以以社会服务代替少管所内劳教并为之获得减刑机会。未成年人通过社会服务与社会建立良性互动,其从事符合社会价值取向的劳动,更容易获得社会的正向评价。并且,未成年服刑人员由于其犯罪经历,不同程度地具有对社会的排斥心理,在少管所内的社会服务具有一定程度上的强制性,可以帮助其克服排斥和恐惧心理,结合社会对其积极评价,在刑满释放之前产生与社会进一步接触的欲望,从而帮助其在刑满出狱之后建立良性循环。

在刑满释放后,社会服务不再具有强制性,而是成为司法机关、社会组织了解未成年人重返社会情况和未成年人与社会接触的窗口。当然,长期的社会服务需要社会服务机构、接受服务的组织和个人、未成年服刑人员的共同努力。首先,未成年人要具有与社会接触的欲望一方面;其次,社会服务机构应当对未成年人曾经犯罪的经历予以保密,确保其不会在社会服务过程中受到标签化的影响;第三,接受服务的组织和个人、社会服务机构应当给予未成年人充分的正面评价。未成年个人与国家机关、社会组织共同努力,才能真正建立起正面标签良性循环,保障其顺利完成再社会化。

6 结语

虽然服刑未成年人数量在法制教育日益完善的今天呈降低趋势,但是其重返社会问题仍应受到全社会的关注。原生环境中的标签化现象,成为阻碍其成功重返社会的主要障碍。服刑未成年人顺利重返社会不仅需要其自身努力,而且需要社会各界的支持和完善的帮扶体系。将“初次犯罪—负面标签—负面自我认知—再次犯罪”的恶性循环模式变为“少年犯罪—正面标签—正面自我认知—再无犯罪”的良性循环模式,需要法律保障,社会引导和个人努力齐头并进。从发展趋势上看,从建立主要制度到解决典型问题,从原则性规定到具体化保障,层层解决,逐步完善,是我国未成年人司法制度与社会保障体系发展的合理路径。

参考文献:

[1] 岳慧青.我国检察机关未成年人案件办理机构建设问题研究[J].预防青少年犯罪研究,2012(03).

[2] 马春芳.标签理论视角下的中国少年司法制度展望[J].黑龙江省政法管理干部学院学报,2017(01).

[3] 李钰.标签理论视野下的强制隔离戒毒人员回归社会问题研究[J].中国司法,2017(05).

[4] [美]莱默特 (Edwin M.lement).社会病理学[M].马明达译.商务印书馆,1951.

[5] 侯秀丽.社会标签理论视角下高校贫困生思想贫困解读[J].信阳师范学院学报(哲学社会科学版),2015(03).

[6] 费孝通.我看人看我[J].读书,1983(03).

[7] 陈璐嘉,刘威.大学生核心自我评价对社交回避和苦恼的影响:人际归因的中介作用[J].济宁医学院学报,2018(04).

[8] 赵琛.少年犯罪之刑事政策[M].何勤华,姚建龙.赵琛法学论著选.北京:中国政法大学出版社,2006.

基金项目:本文系四川农业大学创新训练计划项目“未成年服刑人员重返社会法律保障与机制建设研究”(编号201910626094)。

(作者单位:四川农业大学)