俞募配穴法针刺联合艾司唑仑片治疗痰热内扰型失眠症48例*

张 普,邱连利,陈淑彦,蒲永乐,王文秀,刘 倩

(1.甘肃省中医院,甘肃 兰州 730050; 2.甘肃中医药大学,甘肃 兰州 730000)

失眠(Insomnia)属于中医学“不寐”“不得卧”“目不瞑”范畴。失眠可表现为睡眠障碍、轻度觉醒、早醒和醒后不易再次入睡。因为夜间睡眠减少及睡眠质量下降,患者白天表现出不同程度的不适、焦虑或紧张不安,重病患者还会表现出自主神经症状,如心跳加速、体温增高和外周血管收缩等[1]。1999年在德累斯顿举行的第三次世界睡眠协会流行病学调查的统计数据[2]显示:世界上有1/10到1/12人患有失眠。近期一项全球睡眠调查[3]结果显示:中国大陆地区存在失眠的人数比例高达42.5%。伴随着工作、生活压力的增大及生活节奏的增快,该病发病率有逐年上升的趋势。2017年1月—2018年6月,笔者采用俞募配穴法针刺联合艾司唑仑片治疗痰热内扰型失眠症48例,总结报道如下。

1 一般资料

选择甘肃省中医院就诊的失眠症患者96例,按1∶1的比例分为治疗组和对照组。治疗组48例,男20例,女28例;年龄平均(43.59±13.82)岁;病程平均(37.79±15.58)月;PSQI评分平均(15.56±1.69)分。对照组150例,男22例,女26例;年龄平均(44.79±13.87)岁;病程平均(37.92±15.32)月;PSQI评分平均(15.94±1.74)分。两组一般资料对比,差别无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 诊断标准

2.1 西医诊断标准

按照《中国精神障碍分类与诊断标准》[5]关于失眠症的标准。症状标准:①几乎以失眠为惟一的症状,包括难以入睡、睡眠不深、多梦、早醒、或醒后不易再睡,醒后不适感,疲乏,或白天困倦等;②具有失眠和极度关注失眠结果的优势观念。严重标准:对睡眠数量、质量的不满引起明显的苦恼或社会功能受损。病程标准:每周至少发生3次,并至少已1个月。

2.2 中医诊断标准

按照《中医病证诊断疗效标准》[6]中痰热内扰型不寐的辨证标准。主症:头晕失眠,心烦口苦,惊悸不安,胸脘痞闷,呕恶痰多。舌脉:舌质红,苔黄腻,脉弦滑或滑数。

3 治疗方法

对照组给予艾司唑仑片(由广西大海阳光药业有限公司生产,国药准字H45021555,每片2 mg),每晚1片,睡前30 min口服。治疗组在对照组治疗基础上给予俞募配穴法针刺。主穴:巨阙穴、期门穴(双)、内关穴(双)、公孙穴(双)、心俞穴(双)、肝俞穴(双)。配穴:丰隆穴(双)、内庭穴(双)[7]。操作方法:采用直径0.25 mm、长度50 mm的一次性无菌使用针灸针(由无锡佳健医疗器械股份有限公司生产,苏食药监生产许20060095号),巨阙穴向下斜刺0.5~1寸,双侧期门穴斜刺或平刺0.8~1寸,双侧内关穴直刺0.5~1寸,双侧公孙穴直刺0.5~0.8寸,双侧丰隆穴直刺1.5寸左右,双侧内庭穴直刺或向近端斜刺0.5寸左右,双侧心俞穴、肝俞穴斜刺或平刺0.8~1寸,以上诸穴除心俞穴、肝俞穴不留针外,其余留针30 min。1 d 1次。两组均以治疗7 d为1个疗程,治疗2个疗程后判定疗效。

4 观测指标及方法

PSQI所涉及的条目可以合并为7个组成因子:主观睡眠质量、睡眠潜伏期、睡眠持续时间、习惯性睡眠效率、睡眠规律紊乱、睡眠药物使用情况、日间功能紊乱。每个组成因子按0,1,2,3计分。统计各组部分得分,即为PSQI累计总分(最低0分,最高21分),得分越低,睡眠质量越好,越高睡眠质量越差。

5 疗效判定标准

按照《中医病证诊断疗效标准》[6]。治愈:睡眠恢复正常,醒后精力充沛,并伴有不适症状消失。好转:睡眠时间延长,但较前增长不超过3 h,且伴有不适症状改善。无效:症状无明显改变。

6 结 果

6.1 两组疗效对比

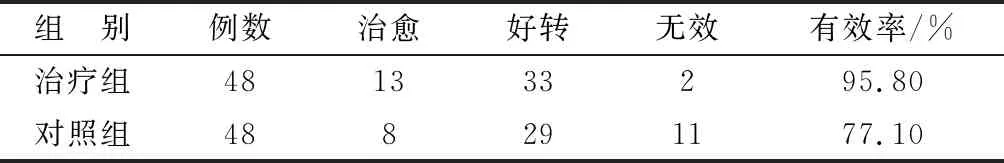

见表1。两组对比,经Ridit分析,u=2.36,P<0.05,差别有统计学意义。

表1 两组痰热内扰型失眠症患者疗效对比

6.2 两组治疗前后PSQI评分对比

见表2。

表2 两组痰热内扰型失眠症患者治疗前后PSQI评分对比 分,

注:与同组治疗前对比,**P<0.01;与对照组治疗后对比,##P<0.01。

7 讨 论

背俞穴是五脏六腑之气输注于背腰部的腧穴,位于后背部后正中线旁开1.5寸的足太阳经第1侧线上,大体按照脏腑位置的高低自上而下成对排列,各自以脏腑命名,共12对穴。《素问·长刺节论篇》云:“迫藏刺背,背俞也。”说明背俞穴接近内脏,对有关脏腑具有相对的特异性。背俞穴的内容首见于《灵枢·背俞》,但仅载有五脏背俞穴的名称和位置。至于六腑背俞穴,《素问·气府论篇》只提出“六府之俞各穴”,但未列出具体穴名和位置。至王叔和的《脉经》才明确了肺俞、肾俞、肝俞、心俞、脾俞、大肠俞、膀胱俞、胆俞、小肠俞、胃俞等10个背俞穴的名称和位置。此后《甲乙经》又补充了三焦俞,《千金方》补充了厥阴俞而完备。《素问·长刺节论篇》载:“迫藏刺背,背俞也。”《素问·阴阳应象大论篇》曰:“阴病治阳。”《难经·六十七难》曰:“阴病行阳……俞在阳。”均说明背俞穴可治疗五藏病证。

募穴有分布于本经者,有在他经者,有单穴者,亦有双穴者,是脏腑经气结聚于胸腹部的腧穴,六藏六腑共十二募穴。有关募穴的内容早在《内经》中已有记述。《素问·奇病论篇》云:“胆虚,气上溢而口为之苦,治之以胆募、俞。”《难经·六十七难》有“五藏募在阴而俞在阳”“阳病行阴,故令募在阴”的记载。《素问·阴阳应象大论篇》曰:“阳病治阴。”说明六腑疾患多以募穴治疗。

元代滑伯仁著《难经本义》曰:“阴阳经络,气相交贯,脏腑腹背,气相通应。”说明背俞穴和腹募穴即使脏腑之气输注、汇聚的部位,也是五脏六腑之气通往体表的窗口,是脏腑与体表之间病气出入的地方。通过针刺相应的背俞穴和募穴,能将针感直达脏腑,使脏腑功能迅速得到调节,达到动态的阴阳平衡。俞募配穴法充分体现了经络调节阴阳的作用,是“阴阳刺”的典型代表,二者一前一后,一阴一阳,相互协调,相辅相成,对治疗阴证阳证俱见的脏腑病症疗效颇著。

痰热是引起失眠的重要因素, 从痰论治失眠的理论由来已久[8]。失眠症病位在心和脑,因为七情过极,扰乱心神,导致心神失养,神不守舍;或因为久病年老或肾精亏虚,脑海失滋,神不内守;或饮食不节,停滞胃肠,痰热壅遏中焦,上扰心神,导致心神失养、脏腑气血功能失调。其病机为阴阳失交、阳不入阴[9]。俞募配穴法针刺可以调整脏腑的卫气营血功能,引阳入阴,从而达到阴阳平衡、阴平阳秘,治病求本的目的。

本项研究采用的是美国匹兹堡大学医学中心Buysse DJ等睡眠专家编制的匹兹堡睡眠质量指数自评量表。与其他量表相比,制订于1993年的PSQI量表简单易用,信度和效度高[10-13],欧美等发达国家精神科及睡眠中心临床睡眠评订常用此量表[14]。刘贤臣等[15]曾对此表的信度和效度进行检验和统计研究,认为适合国内相关领域使用。PSQI自评量表由以下7个因子组成:主观睡眠质量、睡眠潜伏期、睡眠持续时间、习惯性睡眠效率、睡眠规律紊乱、睡眠药物使用情况、日间功能紊乱。本研究通过PSQI自评量表,观察俞募配穴法针刺治疗痰热内扰型失眠症,结果表明:①俞募配穴法针刺治疗失眠症有明显疗效;②在相同用药的情况下,俞募配穴法针刺可以促进患者的深睡眠,进而减少对日常生活和工作的影响,提高了患者的睡眠质量,改善了生活质量;③所有病例观察中没有发现俞募配穴法针刺疗法的副反应,说明俞募配穴针刺疗法安全可靠。