歌声飘四海 大爱育英才

——访著名女高音歌唱家、声乐教育家郭淑珍

采访人:宋学军

郭淑珍简介:

中央音乐学院声乐歌剧系教授、硕士研究生导师。1952年毕业于中央音乐学院并留校任教。1953年至1959年1月公派赴苏联莫斯科柴科夫斯基音乐学院学习 ,获优等毕业证书及优秀演唱家称号, 其名字被镌刻在学院的大理石金榜上。其教学成果《声部确定及训练的科学》曾获得“国家级教学成果一等奖”(1997年)。她倡建的中央音乐学院歌剧中心(2004年)已排演了《狄多的仁慈》《茶花女》《魔笛》《蝴蝶夫人》《叶甫根尼•奥涅金》《阿依达》《伊奥兰塔》等7部歌剧。她曾获得第六届世界青年与学生联欢节(苏联)古典歌曲声乐比赛一等奖和金质奖章、首届国家金唱片奖、宝钢教育基金全国优秀教师特等奖、全国模范教师、“金钟奖”终身成就奖、全国百名英才教育十大英才、全国高等教育名师、第六届奥斯卡国际歌剧奖、特殊金歌剧职业生涯成就奖等多个重要奖项和称号。一、喝“洋墨水”的民族歌唱家

宋学军(以下简称“宋”):

郭淑珍老师,您好!您是一位蜚声海内外的著名女高音歌唱家,也是一位受人敬仰、爱戴的著名声乐教育家。请您首先谈一谈自己是怎么走上音乐专业道路的?郭淑珍(以下简称“郭”):

我出生在天津。天津是一个发达的工商业城市,又是一个有着深厚传统文化底蕴的历史名城,特别是近代,也是各种俗曲、小调、曲种的荟萃之地。我家中虽然没有从事文艺的,但是我的母亲喜欢唱歌,会吟唱很多民间小调,喜欢听京剧。受母亲影响,我从小也喜欢唱歌,爱看戏,是个小戏迷。中学时代我曾参加过青年会合唱团,演唱过亨德尔的《弥塞亚》等西方乐曲,也接触到了一些进步的文艺作品。我的性格比较外向,天生的嗓音条件非常好,很喜欢唱歌,喜欢文艺,因此中学毕业后就去报考了北平艺术专科学校(以下简称“艺专”),而且也考上了(1946年)。但是父亲不同意我学声乐,认为唱歌的是戏子、下九流。我当时在经济上还不能独立,只能遗憾地放弃了这次学习机会。第二年,我原本要去北京考助产士学校。一同前往的还有几个准备报考艺专合唱团的同学。他们不认路,让我带他们去考试,到了艺专我发现还可以现场报名,便又动了心。主考官赵梅伯教授认出了我,问我去年是不是考过,为什么没来上学?我说是考过,可是家里不同意。教授问,那现在呢?我撒了个谎说家里已经同意了。教授说,同意了就好,你上次的成绩名列前茅,这次就不用再考了,直接来上学吧。回到家后,我让我的一个表舅去向父亲说情。表舅很有文化,他说声乐是艺术,你女儿很有天赋,不要耽误了。后来父亲也就默许了,我才得以进入艺专学习。

1949年10月,艺专并入新成立的中央音乐学院,我也和音乐科的师生一起,来到了当时还在天津办学的中央音乐学院。

宋

:您从中央音乐学院毕业留校后不久,就作为新中国第一批公派留学生赴苏联学习,您能谈一谈那段经历和感受吗?郭

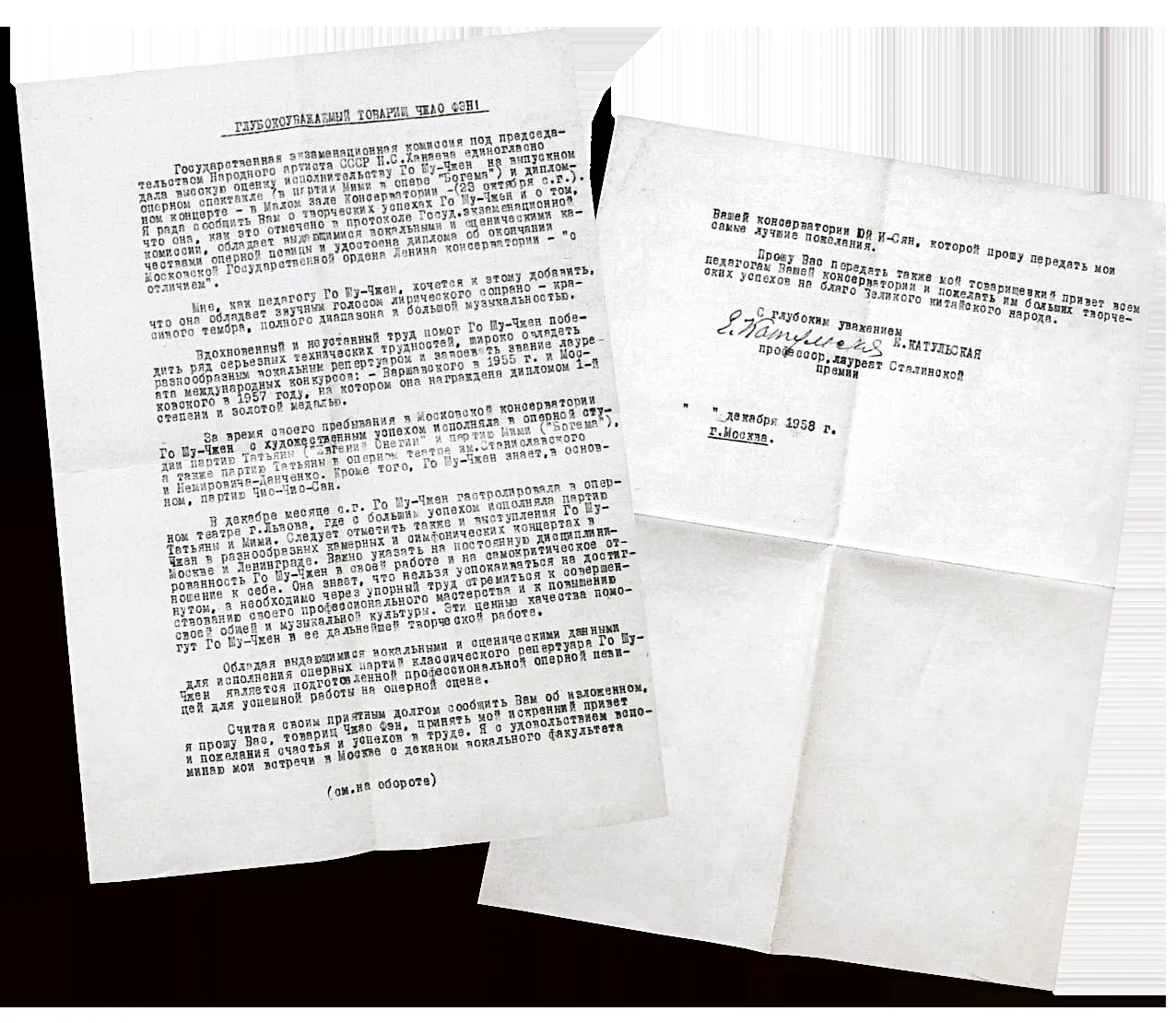

:我是1953年10月出国到莫斯科柴科夫斯基音乐学院学习歌剧与音乐会演唱的。我的老师是苏联人民艺术家卡杜里斯卡娅教授,她唱得好也教得特别好,经验丰富。苏联的音乐教育水平相当高,也非常成体系。除了专业课,他们也很重视学生的艺术实践和全面的文化修养。我的基础不错,学习也非常刻苦,1958年我以优等生的成绩毕业,并荣获“歌剧和音乐会优秀歌唱家”称号。我的名字还被镌刻在莫斯科音乐学院的金榜上,成为唯一获此殊荣的中国音乐家。我当初是作为中央音乐学院教师选派出国学习的,毕业之后自然也要回母校任教。但是卡杜里斯卡娅教授认为我是一位很好的歌剧和音乐会歌唱家,希望我能够更多地在舞台上演唱。为此,她还特别给我们学院的赵沨院长写了一封信。赵院长之前曾在文化部工作,非常了解声乐表演艺术人才的成长规律,在他的安排下,我的编制虽然还在音乐学院,但只需承担少量的教学工作,同时兼任中央歌剧舞剧院(现中央歌剧院)独唱演员。

宋

:声乐表演艺术的技艺性、实践性很强,教师个人的舞台实践经验十分重要。您作为一位女高音歌唱家,长期活跃在国内外的声乐舞台上,用中、俄、德、意、英等多种语言演唱艺术歌曲、歌剧选段。您虽然喝的是“洋墨水”,但您并不排斥中国民族歌唱艺术,而是将西方美声唱法与民族声乐艺术有机结合,洋为中用,古今交融。您是怎么做到的?

图2 1958年12月卡杜里斯卡娅教授写给中央音乐学院赵沨院长的一封信

郭

:我认为,学习美声唱法,应该能够演唱好西方歌曲,也应该能够演唱好中国歌曲,而作为中国人,我们的观众主要还是中国人,即使我们出国去学习,最终的目的还是要为中国人演唱。中国人有自己独特的传统文化和审美观念,要想演唱好中国歌曲,要想让中国观众能够接受和喜爱美声演唱,就要 “古为今用,洋为中用”。而两个“用”字意义不同,第一个“用”是继承,继承本民族博大精深的传统文化,第二个“用”是借鉴,借鉴外国优秀音乐元素和经验。也就是说,在声乐演唱中,有向西方声乐演唱技术的学习和借鉴,也有对中国优秀民族声乐艺术的传承和发展。在这方面对我影响最大的一件事,是1950年7月我参加了中央西南民族访问团。当时学校刚刚正式开学一个月,有十多个同学参加了此项工作。这个团有三个分团,分别是去西康、云南、贵州,我随二分团文艺组去云南,团长是著名社会学家费孝通先生。我们主要是慰问演出、调查采集少数民族音乐舞蹈,同时也进行一些音乐创作。我们既表演《兄妹开荒》《夫妻识字》等群众喜闻乐见的节目,也演唱作曲家们现场创作的新歌。访问团中,除了像我这样的文艺工作者,还有一些是去宣传民族政策、开展社会调查的社会科学工作者。有一次在火车上,我受邀为团员们演唱了一首《黄水谣》,没想到大家却说我唱的“洋腔洋调儿”。我有些不服气,第一,我唱的是中国歌;第二,我唱的是中国词;第三,我是中国人。但是后来真正到了少数民族地区,与当地的老百姓接触以后,我才逐渐意识到,用美声演唱好中国歌曲并不容易,不仅有吐字、行腔的问题,还包括对情感的抒发与表达。

音乐最重要的就是表达情感,声乐艺术的美在于把作品中的深刻含意准确地表达出来,而要想让中国观众能够与你的演唱产生共鸣,就要有民族的风格、民族的情感在里面。民族的风格和情感,与演唱中的吐字、行腔等有着密切关系。而在这方面,我们的戏曲艺术、特别是京剧,有很多值得我们学习和借鉴的长处。“文革”时期我被下放到“五七干校”,与京剧表演艺术家李世济成为了朋友。我有意识地跟她学唱戏,向她请教京剧中的咬字和行腔,她也跟我学唱歌,学习美声演唱技巧,我们两人在艺术上相互切磋,都有很大收获。

宋

:能够看得出来,您真正有意识地把美声唱法与中国民族歌唱艺术结合起来,也是经历了一个思想转变和在艺术上不断实践的过程。您借鉴中国传统声乐技法,根据中国语言的声韵特点,创造性地解决了用美声唱法演唱中国歌曲时普遍存在的发声、吐字和行腔之间的矛盾和问题。您的演唱吐字清晰,融情于声,声情并茂,形成了独具特色的演唱风格。在您的保留曲目中,中国歌曲占有相当比重,如《蝶恋花》《玫瑰三愿》《阳关三叠》《塞外村女》《我站在铁索桥上》《玛依拉》等。您曾受邀到中南海为毛主席演唱歌剧《小二黑结婚》中的著名唱段《清粼粼的水 蓝莹莹的天》,也曾以一首怀念周总理的歌曲《敬爱的周总理》,令世界著名指挥家小泽征尔泪流满面,而您的那首《黄河怨》,已经深入人心,成为不可逾越的时代经典。您能谈谈您和《黄河怨》的不解之缘吗?郭

:我在中学时代就曾观看过抗敌演剧21队来天津表演的《黄水谣》《黄河怨》等抗日歌曲,我觉得它们的旋律朗朗上口,曲风很新鲜,歌词很感人,音域也适合自己演唱。但是那时的我,对作品的思想内涵还无法深刻理解。我第一次接触到全本《黄河大合唱》,是在苏联留学期间(1953年),由苏联音乐家用俄语演唱的版本。听完之后我感到非常震撼,但又总觉得他们用俄文唱起来有些味道不对,自己暗下决心以后要用中文来唱。1956年,我和著名指挥家李德伦一起受邀与苏联国家交响乐团、苏联国家合唱团合作,在莫斯科的柴科夫斯基大厅演出《黄河大合唱》。同在俄罗斯留学的著名指挥家严良堃负责这次演出的排练和独唱者的艺术指导,他认为,对作品的感情处理要有一个布局——一开始要唱得非常压抑,要把声音控制住,气息要很长很匀。“风啊,你不要叫喊!”以下这三句,每句都要用一口气很轻地唱出来,这样才能使前后形成强烈对比,把后面悲愤的情绪充分发挥出来。唱好歌曲的前几句是非常难的,要唱得轻、唱得长,既要控制声音,又要使人感染到那深埋在心中的悲和恨。他的这些想法和我不谋而合。这次演出经历,让我对这首歌曲有了更进一步的理解和喜爱。我后来还请严良堃将乐队总谱缩为了钢琴伴奏谱,以方便在不同的场合演唱。第二年,我参加了在莫斯科举行的“第六届世界青年与学生联欢节古典歌曲比赛”,按照章程参赛者必须演唱一首本国的咏叹调(歌剧或康塔塔中的一段),我选择了《黄河怨》,并最终以出色表现荣获比赛一等奖,这也是中国歌唱家在国际比赛中获得的第一枚金质奖章。之后,我还曾分别于1962年随中国青年艺术家代表团赴香港,与钢琴家周广仁合作演出《黄河怨》;1977年随中国艺术家代表团访问联邦德国,与钢琴家刘诗昆合作演出《黄河怨》;1985年受邀与指挥家林克汉合作,在香港荃湾大会堂演出千人合唱版《黄河大合唱》。而在这些演出中,最令我难忘的是1975年的那次与中央乐团的合作。1975年是冼星海逝世30周年,他的夫人钱韵玲给中央写信,希望能够恢复《黄河大合唱》的演出。“文革”期间,《黄河大合唱》被当做是“修正主义”“国防文学”,只能留曲不留词,十几年间无人再唱。钱韵玲的信最终得到了中央的批复。而当我接到参加音乐会选拔的通知时,正和我们学院师生一起在京郊昌平“开门办学”。已经有很长时间不唱歌了,不知道嗓子是否还能胜任,而且这次是冲破“四人帮”的阻挠与干扰,使用原词原曲复排,自己心里既兴奋又很有压力。一次试唱后,我还是觉得不满意,当我把这种忐忑的心情告诉我们的赵沨院长时,赵院长没有多说什么,只是淡淡地说了一句:“我有一张唱片,法国人唱的流行歌曲,声音一般,但那感情……”貌似不经意的一句话,却让苦苦思索的我豁然开朗。唱歌主要是为唱“情”,而歌唱者要想打动观众,自己首先要动心、动情才可以。为了能够真正理解这部作品所蕴含的思想情感,我把歌词一句一句像过电影一样在脑子里放,整整三天都没有睡好觉。我想到了自己成为亡国奴的亲身经历:家乡天津沦陷后,全家人害怕日本兵的迫害而被迫逃难,途中还遭遇了飞机轰炸。这让我对“命啊,这样苦!生活啊,这样难!鬼子啊,你这样没心肝!宝贝啊,你死得这样惨!”这句歌词有了切身的感受。我还认真阅读了冼星海《黄河大合唱》的创作札记,其中写道:“《黄河怨》代表被压迫的声音,被侮辱的声音,音调是悲惨的,是含着眼泪唱的一首悲歌。假如唱的人没有这种感情,听众必然没有同感的反应。”联想到当时的时代背景,我理解《黄河怨》所描写的不仅仅是一个被蹂躏的妇人的悲哀,也是一个受到列强侵略的民族的伤痛,其所唱的不仅仅是一个中国妇女的哀歌,更是被压迫的中华民族奋勇反抗的呼声。因此感情一定要深沉、饱满,还要有起伏、有层次、有戏剧张力。在艺术处理上,我想到了俄罗斯民歌中用轻声表现俄罗斯妇女内心痛苦的演唱手法,在俄罗斯漫长的封建社会,妇女的命运也很苦。我还想到了现代京剧《智取威虎山》中李勇奇母亲哭诉家史唱段,结合了传统戏曲中的“哭头”“哭音”及“散唱”等技巧。我在演唱开头部分时,连续4个小节、12拍不换气,并且使用弱音处理,而这些则需要有强大的呼吸和强有力的身体机能的支持(很少有人能够做到)。另外,我还曾建议指挥把“宝贝呀,你死得这样惨”一句中原有的小提琴的跟唱拖腔去掉,我认为这里没有小提琴伴奏,清唱起来更有利于情感的抒发。

在中央乐团排练大厅正式选拔时, 我把自己的所有感情都投入到了演唱之中,唱完后自己的手都是冰凉的,半天没有缓过神来,排练厅里也一片肃静。担任评委的李德伦第一个走过来向我祝贺,连声说:“你唱得真是太好了,都把我唱哭了。”

那次中央乐团为纪念聂耳逝世40周年、冼星海逝世30周年而举办的音乐会,让我能够与指挥家严良堃再度合作,我们在民族文化宫、首都体育馆、北京展览馆等当时北京最著名的场馆连演多场,场场爆满,盛况空前。我的演唱不仅感动了现场观众,也得到了音乐界专家的好评。音乐评论家李凌为此还写过一些评论。我觉得他评论的非常准确到位,也让我很受教育。他在一篇文章中是这么写的,这首歌曲,情感很深,变化很大,艺术形象非常突出。但是由于层次较多、起伏太大,特别是后段,音乐语言有点像“散板”,不易处理。他认为我对《黄河怨》是下功夫的, 把这首歌曲分得很细,一句一句地细心分析,使得每一句的不同意境得到了细致地表现,又能把它们连成一片,层次分明,做到整体的完整。他说我不是在唱,而是在用话语倾诉。这些话都带有强烈的音乐律动的感染力,使听众不知不觉中被艺术所征服。许多人听了我的《黄河怨》都有这种感想:郭淑珍不仅把《黄河怨》唱活了,而且唱深了,把词曲作者最深的艺术想象力完整、深刻地表现了出来。我唱完这首歌曲时心情也久久不能平复下来。而听众的心情也是长时间不能平静。

宋

:今年是《黄河大合唱》创作80周年,您受邀参加了多场纪念活动,并以92岁高龄再度登台演唱其中的《黄河怨》,您认为这部经典力作,具有什么样的现实意义?郭

:习近平总书记曾经多次指出,一个国家、一个民族不能没有灵魂,中华文化就是中华民族的灵魂。黄河是中华民族的象征,《黄河大合唱》是一首激励中国人民英勇抗战的经典歌曲,也是一部讴歌不屈不挠的民族精神的光辉篇章。这部被周恩来总理誉为“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声!”的恢弘史诗,在新时代依然是一首思想性与艺术性俱佳、鼓舞人心催人奋进的经典艺术作品,依然是一部能够触动人的心灵、唤醒民族魂魄的生动教材,依然葆有重要的艺术价值和社会价值。虽然年龄越来越大,身体和精力都已不如从前,但我还一直坚持登台演唱《黄河怨》,并把自己的这部代表作倾心传授给学生们。特别是2015年,为了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,我倡导并组织音乐学院师生在国家大剧院举办了以“铭记历史 珍爱和平”为主题的专场音乐会。从提议到演出不到半年时间,我带领管弦系和声乐歌剧系三百多名学生加班加点地进行排练。为了能够让年轻学生真正理解这部音乐史诗,我带领他们一起看抗日电影,阅读历史文献,还请来自己的老搭档严良堃,从咬字、换气到音准、节奏直至情感的抒发和表达,对学生们进行逐字逐句的指导,让他们无论是在歌唱技艺还是思想品德上都有了很大的提升。演出当天,当我们两位年龄相加已180岁的耄耋艺术家携手登上国家大剧院的舞台时,观众们都起立鼓掌,有的甚至流下了眼泪。

今年是《黄河大合唱》创作80周年,我连续受邀参加了在延安等地举行的多场纪念活动。来到革命圣地,走进一座座窑洞,我才知道,老一辈革命家是怎么奋斗的。这让我更加深刻地感受到今日幸福生活的来之不易,也让我更多了一份力量、一份勇气、一份为国家培养合格音乐人才的责任。作为一位音乐教育工作者,一位1952年入党的“新”党员,我深感自己有义务有责任继续努力将《黄河怨》演唱和传承下去。

二、不拘一格降人才的声乐良师

宋

:郭老师,您的前半生,可以用歌声飘四海来形容,在积累了丰富的舞台实践经验之后,又逐渐把工作重心转向声乐教学,在三尺讲台一站就是半个多世纪。您呕心沥血、不拘一格培养人才,曾经做出了许多在声乐教育界引起轰动的事情,能给我介绍一两位吗?郭

:我认为声乐表演是一门科学,教师在教学中不能仅凭感觉和经验来判断,还要科学从教、因材施教。上世纪70年代初,我有一个学生叫邓韵,是广州军区歌舞团的独唱演员,当时已经小有名气,但是却患了严重的职业病——双侧声带小结,每演完一次都要休息两天才能再唱。她曾一度失去歌唱的信心,多次打报告请求改行。后来单位让她到北京请专家诊治,她几经周折最终找到了我。我起先并没有答应,因为觉得她已经是一名较为成熟的歌唱演员,如若让她重新调整自己的演唱方法,不知她是否能够适应,也不知最后的效果会怎样。但是邓韵却非常坚持。经过一段时间的观察,我觉得她的声音条件不错,但不会唱,发声有问题。我首先纠正她的演唱方法,对她施以科学的发声训练。半年后,邓韵的喉门打开了,呼吸通顺了,共鸣位置找到了,声音宽厚了,歌唱起来不再痛苦了,显示出自己的声音本质。根据听觉经验,我判断她应是女中音而不是之前一直唱的女高音,于是带她去我们学校的嗓音研究中心做医学检查。检查结果表明,邓韵的声带结构确实属于女中音,于是我建议她改声部,这在当时的声乐界引起不小震惊,很多人都认为不可思议。我在我的老师沈湘教授的支持下,顶住舆论的压力,继续对她进行艰苦的训练。邓韵也克服了生理和心理的障碍,与我密切合作。经过技术上的重新改造,当邓韵以女中音的身份重新登台演唱时,面貌焕然一新。她惊喜地感到自己的歌唱更加自如了,音色有了光泽,音域也明显增宽。而这种鲜明的变化,也令众人惊叹不已。后来成为美国大都会歌剧院签约演员的邓韵,逢人便说:“是郭老师给了我第二次艺术生命,她不愧是一位妙手回春的声乐良师。”

因材施教是教学之本。对于声乐学生来说,“材”首先指的就是声部。声部确定是声乐教学中的重要一环,关乎整个教学成败、也关系到演唱者的艺术生命。如果教师只是偏重于感觉和经验,习惯于以自己的听觉判断学生的演唱,而学生仅是凭着感觉和爱好歌唱,由于方法不对而把自己声音的真实面目掩盖了,就很容易引起声部的误判。我就接触过很多这样的人,嗓子给唱坏了,非常痛苦,如果发现的早还可以改声部重新训练,发现的晚就会彻底葬送艺术生命。而我之所以能够把声乐教学与艺术嗓音医学结合起来,也是与我在苏联的学习经历有关。莫斯科柴科夫斯基音乐学院有专门讲授艺术嗓音医学的课程,上课时老师通过各种图片和模型,让同学们了解发声器官腔体的大小、硬腭的深浅及喉位的高低等对歌唱的影响。另外,学校的喉科医生也会为每位声乐学生进行声带检查,让我们对自己的“乐器”有一个客观认识。人的发声器官都是长在“肉”里的,看不见也很难摸到,单凭听觉上的判断和主观臆断,可能会不够科学,也很难说服学生。因此平时上课,我也经常会带学生去做嗓音的检查和测试,咨询嗓音医学专家的意见。

我认为,声部确定有四个步骤:第一是纠正演唱方法。许多声部判断错误是由于错误的歌唱方法使然,要通过正确的演唱训练,使演唱者显现出自己的声音本质及其生理的自然状态。纠正演唱方法,需要耐心以及严格的指导和把控。因为当演唱者已经形成自己的演唱习惯后,要改变他原有的反射系统、在大脑中形成新的条件反射非常难,这将是一个艰难和曲折的过程。第二是根据听觉判断演唱者的音域、音色和换声区。当学生的演唱方法正确(能够感觉到自己真实的音色、音域和换声区)以后,教师要反复听辨学生的音域、音色、换气区,初步判断出学生的声部属性以及正确的音域范围。第三是临床检查。当学生已经纠正演唱方法,教师根据学生练声情况初步判断出学生声部属性和声音特征后,通过嗓音医学手段检查,了解演唱者发声器官(如咽喉的大小、脖子的长短、声带的长短薄厚以及喉结的位置)的生理结构特点。第四是综合分析。根据听觉经验的判断和临床检查的结果进行综合分析,将听觉审美经验和医学科学数据有机结合,最终确定其声部属性。而一旦确定学生的声部需要调整,就要严格监督学生由浅入深,循序渐进地进行训练,同时还要帮助他们克服心理、观念和听觉审美上的障碍,要求他们主动配合并完成老师的作业,逐步习惯正确的演唱方法,适应新的声音,接受并爱上自己新的声部,产生演唱这个声部的欲望。我的“声部判断及其训练”这一教学成果,曾在1997年被国家教育部评为全国优秀教学成果一等奖。

我的另一个比较有名的学生是吴碧霞。她原本是中国音乐学院的一名民族声乐专业学生,年纪轻轻即已蜚声歌坛。她在攻读硕士学位时(1998年),他们学院的院长金铁霖希望她能够接受一些美声训练,让我担任她的硕士导师。我从她的实际情况出发,采用美声的技术、方法施以教学。不到两年,她就在第一届“中国国际声乐比赛”中夺冠并获得“最佳中国作品演奏奖”(2000年),之后又连续在第八届西班牙比尔巴厄国际声乐比赛(2000年,第一名)、第四届波兰玛纽什卡国际声乐比赛(2001年,第二名)和“第十二届柴科夫斯基国际音乐比赛”(2002年,声乐组银奖)等一系列国际声乐比赛中取得了骄人成绩。如今她已成为中国音乐学院声乐系教授。声乐界将之称为“吴碧霞现象”。其实对我而言,这种“跨界”学生,吴碧霞并不是头一个。在 “文革”后我首批招收的学生中,有一位叫吴霜,她是著名表演艺术家新凤霞的女儿。受家庭影响,吴霜从小喜欢唱戏唱民歌,但是当时音乐学院的一些老师对于她要学习美声演唱并不看好。而我认为,吴霜有着别人没有的便利条件,如果把西洋美声科学的发声方法和民族民间的吐字咬字、包括情感的抒发很好的结合,是一件不得了的事情。另外,上世纪60年代,京剧表演艺术家李少春也曾向我学习美声演唱技法。后来他将这种新的练声方法用在儿子李宝春的训练上,取得了非常好的效果。直到现在,定居台湾的李宝春来北京演出,都还邀请我去观看。

我认为美声和民族在唱法上虽有很多的不同,但艺术终究是相通的。学习美声唱法能为民族唱法带来很多启示。接受的东西多了,想象力自然丰富,在音乐上的表现手法也就不再单一了。

宋

:从教半个多世纪,您培养了方初善、邓韵、温燕清、张立萍、王秀芬、韩芝萍、潘淑珍、郑莉、王静、幺红、孙砾等一大批享誉海内外的优秀歌唱家。而您早期的学生孟玲,也已成为解放军艺术学院的声乐教授,其门下的刘和刚、王宏伟亦为观众们所喜爱。您可以说已是桃李满天下,那么在教学中,您最看重学生的哪些品质和素养?郭

:声乐是门科学,没有捷径可言,只有经过严格、规范、扎实、勤奋的学习和训练,才能真正掌握它。而要想把歌唱好,首先人品要好。一个好的歌者,要真诚,要很朴实,不哗众取宠,要与人为善,对人要宽容,要认认真真、很严肃的去对待自己所从事的专业。同时还要勤于思考,善于学习,有扎实的演唱功底和较为全面的文化艺术修养。我要求我的学生要努力学好各门功课,不能有旷课,上课要坐在第一排。当然每个学生的情况各有不同,无论是生理上还是心理上的。声乐的发声乐器就是人体本身,因此在教学中更要因材施教,对每一个人都要采取不同的教学方法。我会根据每个学生的特点和不同的声部,采取不同的授课方式,留不同的作业和曲目。即使是同样一个问题,我也会根据学生的学习程度、理解和接受能力以及性格等方面的不同,采取不同的办法、使用不同的语言来解决。艺术强调个性,我希望他们每个人都能够成为最好的自己,而不是刻意地去模仿别人。我要求他们要用“脑”学习,用“心”歌唱,用“情”动人。

三、浓得化不开的歌剧情结

宋

:您早年在苏联留学时,曾成功主演了柴科夫斯基的《叶甫根尼•奥涅金》(扮演塔姬雅娜)和普契尼的《绣花女》(扮演咪咪)等著名歌剧,这让您有了一个浓得化不开的歌剧情结。您能谈一谈您在歌剧人才培养上是怎么做的吗?郭

:我认为,歌剧是一门综合艺术,是一个国家的艺术实力的重要体现。随着经济的发展和国家文化大发展大繁荣战略的提出,我国各地都在建大剧院,可是却鲜有好的歌剧演出。原因很多,其中最重要的一点就是歌剧表演人才的缺乏。歌剧演员不仅要有唱功,还要会肢体语言和舞台形象的塑造,同时更要具有丰富的文化修养。优秀歌剧演员的稀缺可以说是一个世界性的问题,而歌剧人才的培养单靠课堂教学是远远不够的,他们还需要一定的舞台实践。于是在2004年,我创建了中央音乐学院歌剧中心,希望通过自己的努力,为学生们搭建一个艺术实践的平台。至今我们已成功用原文排演了《狄多的仁慈》《茶花女》《魔笛》《蝴蝶夫人》《叶甫根尼•奥涅金》《阿依达》《伊奥兰塔》等7部歌剧。剧组在北京、上海、广州、福州、深圳、宁波、武汉、天津等国内多个城市的著名剧院演出,受到业内人士和广大观众的好评。其中,《叶甫根尼•奥涅金》(中俄合作)和《阿依达》曾分别参加第一、二届中国歌剧节,并获得多个奖项。《叶甫根尼•奥涅金》还曾于2010年赴俄罗斯参加在莫斯科举办的中俄“汉语年”活动。歌剧表演考验的是一个歌唱者的综合能力,声、台、形、表,手、眼、身、法、步,一个都不能少。除了自己的演唱,还要和乐队配合,与其他角色进行交流与互动。演员们在关注声音和演唱技术的同时,还要考虑上、下场的动作,舞台上的站位与走位,形体表演,对手戏,人物塑造(心理和情感表达)等方面。可以说,从语言、到声音、再到表演,对于声乐学生的训练是全方位的。比如,舞台上穿着燕尾服怎么坐,怎么看指挥,怎么跟灯光,这些都需要老师的指导和自己的切身体验。

歌剧唱段是用声音塑造人物,演唱者脑子里一定要有人物的形象和画面感才可以。因此我还要求学生要多看画展,多看电影、戏剧、舞蹈等视觉艺术。我当年在苏联扮演《叶甫根尼•奥涅金》中的塔姬雅娜时,也阅读了大量普希金的文学作品(包括中、俄文),以及同时代的文学家和评论家的著作,并且多次到莫斯科和列宁格勒的著名画廊和博物馆,观看苏俄艺术大师的画作,等等,这些都是为了帮助自己从心中找到与塔姬雅娜的契合点,更好地去塑造人物。演出后,一位苏联著名评论家认为我扮演的塔姬雅娜,“是普希金和柴科夫斯基心中的理想人物”。

教育是植根于内心深处的爱,教师的责任不仅要教书,更要育人。能够对得起事业,对得起自己,把自己的东西贡献出来,就是人生最大的幸福。

访后跋语:

与郭淑珍教授相识已有二十余年了,由于工作的原因,我们多有接触,特别是近几年,交往愈加频繁,也让我更加敬佩于她的人品和学识。郭老师待人诚恳、宽厚,尽管我们隔着专业、差着辈分,但谈话的内容却十分广泛,有时一聊就是几个钟头。

虽然已过鲐背之年,但郭老师说起话来依然中气十足,语速快,语气长,密密匝匝如连珠炮一般。而她那热情开朗、好强率真的性格,则让她做起事来风风火火,不达目的绝不罢休。如今,她还坚持每周两天到学院上课,工作日程几乎都被教学和排练填满。她的直言不讳、严格厉害是学院里出了名的,而她的真诚豁达,对学生的细心、周到,也是大家的真实感受。学院里的晚辈们私下里都叫她“郭老太太”,也有学生直呼她为“郭奶奶”。这其中有几分景仰,也有几分敬畏。

古人云,善歌者使人继其声,善教者使人继其言。郭老师既是一位勤学好思、与时俱进的声乐艺术家,也是一位金针度人、桃李成蹊的声乐教育家。作为新中国培养的第一代女高音歌唱家,她虽然喝的是“洋”墨水,但却一直保持着一颗中国心。她学习继承了俄罗斯美声学派的精华,融合了中国民族声乐艺术的特长,并在此基础上进行发展和创新。她兼收并蓄、博采众长,同时又独辟蹊径、自成一家。作为一位人民教师,她将自己所学的声乐技术和多年的舞台实践经验,毫无保留地传授给学生,身体力行,言传身教,精雕细琢,全情投入。她不仅严格要求学生,更是自己率先垂范。她认为,教师教书育人的天职注定要一生学习。从艺从教七十多年,她从未有过丝毫松懈。她视工作的辛苦为人生的乐趣,那种对艺术、对工作的忘我投入,连学生们都自叹不如。她一直保持着每天读书读报的习惯,音乐、舞蹈、戏剧各种演出,她都经常会到现场去观摩。无论是中国的外国的,传统的现代的流行的,甚至是一部戏里的A角和B角,电视里播放的《中国好声音》这样的选秀节目,凡是能够吸收借鉴的她都乐于接受。

她常常告诫学生,想当艺术家就先要学会做人。音乐是心灵的艺术、情感的艺术。音乐表演的最高境界是人(歌唱者)与人(观众)之间在心灵和情感上的沟通与契合。歌唱不是单纯的发出好听的声音就可以了,其最终要落到情感的抒发与音乐内涵的表达上,也就是演唱技术必须要与音乐表现相结合。唱声是为唱情,是为了要感染人、打动人,而要把歌唱得字正腔圆、声情并茂、文质彬彬、意境悠长,则需要演唱者具有渊博的学养和高尚的品行。

她自勉,“华龄未敢虚度,老年更应奋发”。