颜体“经典化”对儒家实用书写的超越

杨国庆

一、儒家思想影响下的实用书写

儒家思想对于书法具有双重态度,一方面认为文字是“天象所垂”“圣人所造”的妙道,而另一方面又认为文字书写本身只不过是“临事从宜”的“技艺之细”,这种双重态度在颜真卿的家族教育和仕途经历中亦有典型展现。

颜氏一门家学渊源深厚,至鲁公善书者不下十人,除家传书学之外,颜真卿还曾向张旭请教笔法,学书条件可谓极佳。但考之史籍,颜真卿在唐代的书名并不显赫。这种评价上的反差令人费解,但如果结合颜氏一门儒家教育观对书法的认识与定位便不难理解这种古今差异。颜真卿五世祖颜之推在《颜氏家训•杂艺》中曾借韦仲将善书反而受辱的旧事表达了“此艺不须过精,夫巧者劳而智者忧,常为人所役使,更觉为累”的态度。《家训》中还力陈文学之士“名士清谈”的时弊,强调“人生在世,会当有业”,主张作为人臣应该能守一职,为国所用。由此可见颜氏一门深谙儒家典正实用的文艺观念,并不以书法立身,而是讲求文以载道,颜真卿书法的形成自然会受到这种教育观念的影响。

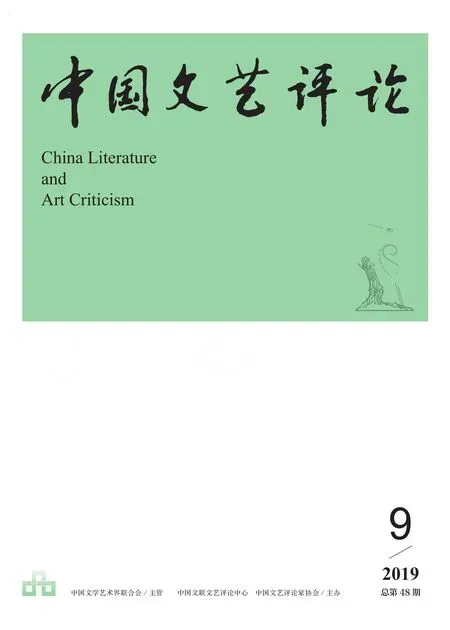

此外,从当时的社会环境来看,有唐一代非常重视书写教育,书学已在各级学校教育中广泛设立。其中既有弘文馆、崇文馆等由名家亲炙,面向皇族和官家子弟的贵族学校,也有在唐代几经兴废的官方书学。但由于儒家思想的实用功利性态度,书法一般被认为是附庸于进身取仕、记言日用的手段,士大夫对此类雕虫小技耻于专业从事。如唐代国子监设立有书学博士,但其官阶俸禄却很低。中唐书家徐浩有言:“区区碑石之间,矻矻几案之上,亦古人所耻,吾岂忘情耶!德成而上,艺成而下,则殷鉴不远,何学书为?必以一时风流,千里面目,斯亦愈于博弈,亚于文章矣。”书家的这种矛盾心理正是儒家书学重质轻文实用观念的一种折射。另一方面,书写对于士人进身仕途又有重大影响。唐代科举制里有以文字学和杂体书法为考试科目“书科(又称明书)”,铨选官吏也把书法列为重要考核条件,要求六品以下文官要达到“身言书判”四才的标准。颜真卿于唐玄宗开元二十二年(734年)26岁时举进士第,28岁时“经吏部铨选试《三命判》入高等,举拔萃科。授朝散郎、秘书省著作局校书郎”。能够通过当时最受世人重视的进士科考试,并在铨选中被列入高等,可见颜真卿当时除了文采之外,书法的书写水平也是很高的。考之颜真卿早年碑刻作品《王琳墓志》(33岁时书)、《郭虚己墓志》(41岁时书)、《多宝塔感应碑》(44岁时书)、《扶风孔子庙堂碑》(44岁时书),这些作品结体匀称严谨,风格清雄遒丽,明显受到当时名震朝野馆阁体名家徐浩书风的影响,而从其爽利挺拔的用笔方式,亦可窥见颜体早期风格与唐代“写经体”的深刻渊源。

图1 颜真卿《多宝塔感应碑》(局部)

由此可见,科举干禄过程中的书写主要以规范、实用、美观为标准,因此是一种非常典型的实用书写。而所谓“实用书写”就是指那些不以艺术形式创造为主要意图的日常书写活动。因为在古代书写实践中,实用书写与书法艺术并无明显区分,后人往往对古代书家“实用书写者”的身份习焉不察。但从书法史来看,5世纪以前的书法作品基本都是古人的实用性书写,被官方典籍著录的作品大多都是书信,可见实用书写对中国书法史的重要意义。如以“实用书写”视角观照颜真卿传世书法作品,被后世奉为“天下第二行书”的《祭侄文稿》是颜真卿祭奠其侄颜季明祭文的草稿,《争座位帖》是他写给定襄王郭英乂书信的手稿,而大量的碑铭书写承担着礼仪、风俗、信仰等多方面的实用功能,这些书写实用意味很浓,与现代书法艺术观念却相距甚远。

除了书写风格,颜真卿在书写中的实用态度还表现在他对汉字书写规范的重视上。日本学者西林昭一在研究颜真卿碑铭书写的用字时便指出其“正字”意识非常强烈,这点与其对字学的精深研究有密切关系。颜真卿从28岁开始编纂字书《韵海镜源》,经其多年编纂,最后成书360卷。66岁时他还亲自书写过伯父颜元孙编撰的《干禄字书》,这是部专门考究俗体、正体字形差异的字典,因为在字学和书写上都极具实用性,成为当时士子为考取功名而追摹的重要范本。欧阳修评《干禄字书》云,“盖公笔法为世楷模,而字书辨正讹谬,尤为学者所资,故当时盛传于世,所以模多尔。”清代王澍也从文字与书法相结合的意义阐发了颜体“文字规范”之“正”与“艺术风格”之“正”的双重内涵:“唐兴,太宗、高宗相继右文,书学渐归于正,虞、褚诸公出,虽未能尽加刊削,然六朝谬体盖已十去七八矣。延百余年,颜元孙作《干禄字书》,鲁公极力扬扢之,于是书体廓然大正。每作一字,必求与篆籀吻合,无敢或有出入,匪唯字体,用笔亦纯以之……评者议鲁公书‘真不及草,草不及稿’,以太方严为鲁公病,岂知宁朴无华,宁拙无巧,故是篆籀正法”。

对于颜真卿楷书的“实用倾向”,宋人米芾颇有微词,说颜书“真便入俗品”,又贬低当时楷书名手徐浩,“开元以来缘明皇字体肥俗,始有徐浩,以合时君所好,经生字亦此肥”。而沃兴华却指出颜真卿的伟大之处恰恰在于扎根“实用书写”的立场:“无论早年的学习,还是后来的变法都没有回避时代书风……颜真卿楷书的变法贯穿了与时俱进,融入时代书风的特色。”这恰恰是把颜真卿从抽象的“经典书法家”形象中解放出来,对其“实用书写者”一面的恰当评价。

当然,从艺术性的角度审视,规范性的实用书写的确容易形成习气。但“正体代表书法的正统和规范,是明确书法为实用文字之书写艺术的典型式样……正体典范的深入人心,不仅是为着实用,还在于它们所具有的通俗性的优美和广泛的社会基础”。从书法发展史来看,中国书法从汉魏时期的“笔势论”一转而为中唐时期盛行的“笔法论”,这正表现了汉字创体期结束后,开始深入关注汉字笔法、结构等书写原则的现实。唐代楷书追求强调字体平正、大小适中及中锋等规范性原则自然是这种新规范的题中之意。唐代书法正是借助书学、科举等教育管道,并在大量的实用书写实践中,提升了这种规范化书写的文化内涵,最终将其凝聚为唐代书法“尚法”的艺术精神内核。

二、中唐书论的内在化转向

所谓“文章之为用,必假乎书。书为之征,期合于道。故能发挥文者,莫近于书”。众所周知,“探讨审美和艺术在社会生活中的作用”是以孔子发端的儒家美学的中心和出发点,当然这一基本立场也是儒家文艺观面临的最大难题。熊秉明在《中国书法理论体系》中对此进行分析时,指出儒家文艺思想具有某种“反艺术”的特点。“他们认为艺术不是玩弄技巧的事,也不是纯粹抒情的事,艺术创作虽然是个人活动,但含有社会意义,通过作品,艺术家影响到多数人,所以他有一种责任……艺术家应该有一正确的道德意识,通过作品,把这一道德意识感染给别人。把这一种思想做逻辑的引申,就不免要反对艺术”。尤其是汉末以来,伴随文艺意识的逐步自觉,这种从工具论出发意欲取消文艺独立性的观念逐步激起了“缘情体物”文学之士的不满,“文”“儒”之间的分裂日益严重。“‘重文轻儒’的风气不仅造成儒者抵斥文学,文人也同样蔑视儒学”,儒学对社会文化的影响力低迷不振。而颜真卿生活的中唐时代是正处于儒学由衰微走向复兴的一个重要阶段,他与萧颖士、李华、元结、独孤及、柳冕等人承接开元以来的大倡礼乐、文儒结合的风气,提倡宗经明道,散体作文,成为儒家复古文化运动的先声。

诚如颜真卿在《尚书刑部侍郎赠尚书右仆射孙逖文公集序》中对齐梁诗歌所做的评价那样:“沈隐侯之论谢康乐也,乃云‘灵均以来未及睹’;卢黄门之序陈拾遗也,而云‘道丧五百岁而得陈君’。若既激昂颓波,虽无害于过正;榷其中论,不亦伤于厚诬。何则?雅郑在人,礼乱由俗。”颜真卿不仅从声律形式方面对齐梁诗歌的贡献充分肯定,更改变了将社会治乱归罪于文艺外在形式的看法,强调用“雅郑在人,礼乱由俗”这一内在标准来审视文艺的变迁和国家治乱的根由。这一看法与其说是在维护儒家道统的前提下对艺术形式的外在区分,不如说儒家转移了理论阵地,将“儒”与“文”在外在形式上的冲突转换为对人心秩序的内在道德反省,这一点恰与中唐时期“将儒道由礼乐向道德的转化”的内在化轨迹是相一致的。

受这种内在化观念的影响,唐代尚法书风的最高楷模,“尽善尽美”的“书圣”王羲之也受到了儒家复古思想的批判性审视。唐代书论集大成者张怀瓘在《书议》中通过降低王羲之在草书中的等次,推崇王献之(小王)书法笔力雄健、峻险高深的骨气之美,明确提出书法“以风神骨气者居上,妍美功用者居下”的主张,从而直接影响了以王羲之为代表的妍美实用书风在书品中的位置。这里所谓“风神骨气”,首先强调的是一种主体精神气质创造的生命境界,同时也指向一种与王羲之妍美书风不同的雄浑壮阔之美。诚如张氏在《书断》中对王献之书法风格的形象描述“尔其雄武神纵,灵姿秀出,臧武仲之智,卞庄子之勇,或大鹏抟风,长鲸喷浪,悬崖坠石,惊光遗电;察其所由,则逸逸乎笔,未见其止。盖欲夺龙蛇之飞动,掩钟张之神奇”。对照张怀瓘对王羲之草书的批评“逸少草有女郎才,无丈夫气,不足贵也”,个中原因恰恰在于“圆丰妍美”代表的是一种优美的形式风格。因此,在张怀瓘书论中,“质”(“简易流速”)与“文”(“华艳飘荡”),“壮美”(“雄武神纵”)与“优美”(“圆丰妍美”)就不仅仅是作品形式风格方面的比较,同时也被赋予了形式之外的更深含义。

对此双重结构,日本学者杉村邦彦在《中国书论史概说》中这样分析道:张怀瓘“将书法的造型构造分成筋骨和皮肉,再把它们分别与质朴与妍美的范畴相对应,并且把前者看成是由风神的作用而生,把后者看成是由功用的作用而生。而且把它们与时代性联系起来,把前者看成是魏晋的古法,把后者当做后世的今法”。但张怀瓘在平衡质与文、骨与肉、古与今这一系列的二元关系时,仍是以前者为关键,要求先质后文,从而最终达到文质彬彬的效果。正如他在《六体书论》中所论“古质今文,世贱质而贵文,文则易俗,合于情深,识者必考之古,乃先其质而后其文。质者为经,文者如纬”。由此文质之辩,张怀瓘将无文之“质”赋予了内在“风神”的特性,而对当时的妍美实用书风也做了尖锐批评:“今之书人,或得肉多筋少之法……若筋骨不任其脂肉。在马为驽骀,在人为肉疾,在书为墨猪。……以浓为华者,书之困也……故小人甘以坏,君子淡以成,耀俗之书,甘而易入,乍观肥满,则悦心开目,亦犹郑声之在听也。……棱角者书之弊薄也,脂肉者书之滓秽也。”很明显,张怀瓘通过对草书雄浑壮美风骨的挖掘,从而将书论的重点从外在形式技巧论转移到主体内在精神修养论上来。

按照儒家美学的逻辑,如何在维护儒家道统的基础上以“儒”摄“文”,乃是儒家书论亟待解决的理论难题。中唐书论的内在化转向正反映了这样一种理论的努力。所谓“深识书者,惟观神彩,不见字形”,当儒家尝试运用“风神骨气”来定位书法价值的时候,一种关于主体内在性的艺术标准就被建立起来,外在可见的形式自然退居从属地位。同时,受儒家“人伦鉴识”观念的影响,张怀瓘书论还强调了“风神骨气”与贤才君子道德人格的内在一致性。当然,对艺术作品的鉴赏也必然成为某种超越形式、无法言传的内在精神契合:“不由灵台,必乏神气。其形粹者,其心不长。状貌显而易明,风神隐而难辨,有若贤才君子,立行、立言,立则可知,行不可见。自非冥心玄照,闭目深视,则识不尽矣。可以心契,非可言宣”。

建立在实用书写上的艺术探求,终究会陷入艺术形式规范性的窠臼。然而若没有这种实用书写的支撑,中国书法就丧失了它的根本意义。“礼云礼云,玉帛云乎哉!乐云乐云,钟鼓云乎哉!”(《论语•阳货》)正如孔子对礼乐形式与内容的思考一样,一方面唐代书法森严的笔法和字法,艺术地拟造了一个形式和内容恰如其分、文质彬彬的儒家礼制世界;而另一方面,儒家书学思想必然要求超越这种外在形式的羁绊,寻求建立一种更为内在的主体精神的秩序。这种超越形式的思路消解了文字形体对书法的限制,为“尚法”书风向“尚意”书风的转移提供了思想契机。

三、颜体经典化与“尚意”书风的精神超越

颜真卿作为中国书法史上具有划时代意义的伟大书法家,不仅是因为他在艺术上另开新境,创制“颜体”,用庄严雄浑的盛唐书风取代了王羲之流媚多姿的魏晋风度;更在于其人格之伟大,“忠义之节,皎如日月”,为华夏书史树立了“字如其人”的不朽典范。启功曾指出,“文与艺俱不能逃乎风气,书家之名,尤以官爵世誉为凭借。”颜真卿从与堂兄同举义旗,抗击安史之乱到晚年招抚叛将李希烈,最终尽忠报国不屈而死,终其一生可谓达到了儒家精神终极追求的功德不朽境界。但如前所述,颜真卿在世时书名不显,其“经典书法家”的形象正是以道德形象作为轴心,身后经五代杨凝式发端直至北宋初才被逐步接受和树立起来的。而宋人围绕“人品论”建构的“以人论书”的书法批评进路正是前述儒家主体内在精神修养论观念的逻辑延伸,这一内在转向推进了文字规范性与书法艺术性的有机融合,开拓了实用书写缺乏的超越性维度。

宋代书法以“尚意”书风著称于世。所谓“‘意’就是内心感受和丰富的联想。那么‘尚意’也就特别注重作者的主观情感的作用,也就格外追求创作心态的自由”。由此形成了宋代书法蔑视成法、张扬个性的时代风格。但“意”与“法”,“创造”与“规范”之间的鸿沟仍旧是宋人无法回避的难题。与唐法森严、亟待解散与超越不同,宋人面对的首要问题是“法”的缺失。这主要表现在:一是实用书写“社会规范”的取消,由于宋代科举采用“糊名誊录”法废止了唐代“书判拔萃”的选拔制度,从而取消了制度层面对书法的整体性要求,产生了“趋时贵书”的风气;二是笔法传承“艺术规范”的断绝。赵构《翰墨志》云:“本朝承五季之后,无复字画可称”。五代战乱对宋代书法传承产生了毁灭性影响,使宋代书家面临无从师法的困境。

因此,颜真卿适逢其时地成为宋代书法重建“法度”最重要的理论资源。从儒家的观点看,取法颜真卿既具有道统上的正当性,也具有艺术上的权威性。更重要的是,颜真卿书法作为宋人重建“法度”的中介,就必须兼具“法度”与“超越法度”的可能。因为宋人“尚意”书风需要书家通过想象领会来建立自己和“法度”之间的自由关系,这种规范不是客观外在的约束,而是书家内在自我精神探索轨迹的呈现。

为了实现这种可能性,宋人从重建“法度”的角度对颜真卿书法进行了多角度的发掘,真正确立了颜真卿“经典书家”的历史地位。正如史学家范文澜所论:“宋人之师颜真卿,如同唐人之师王羲之”,宋人对颜真卿书法的理解不仅系于观念层面对其崇高人格气度的联想,还包括对颜真卿书法艺术形式本身的创造性阐释。宋四家都师法鲁公,最终自具各家面目,这恰恰是因为“尚意”书风对“规范”和“法度”的独到理解。

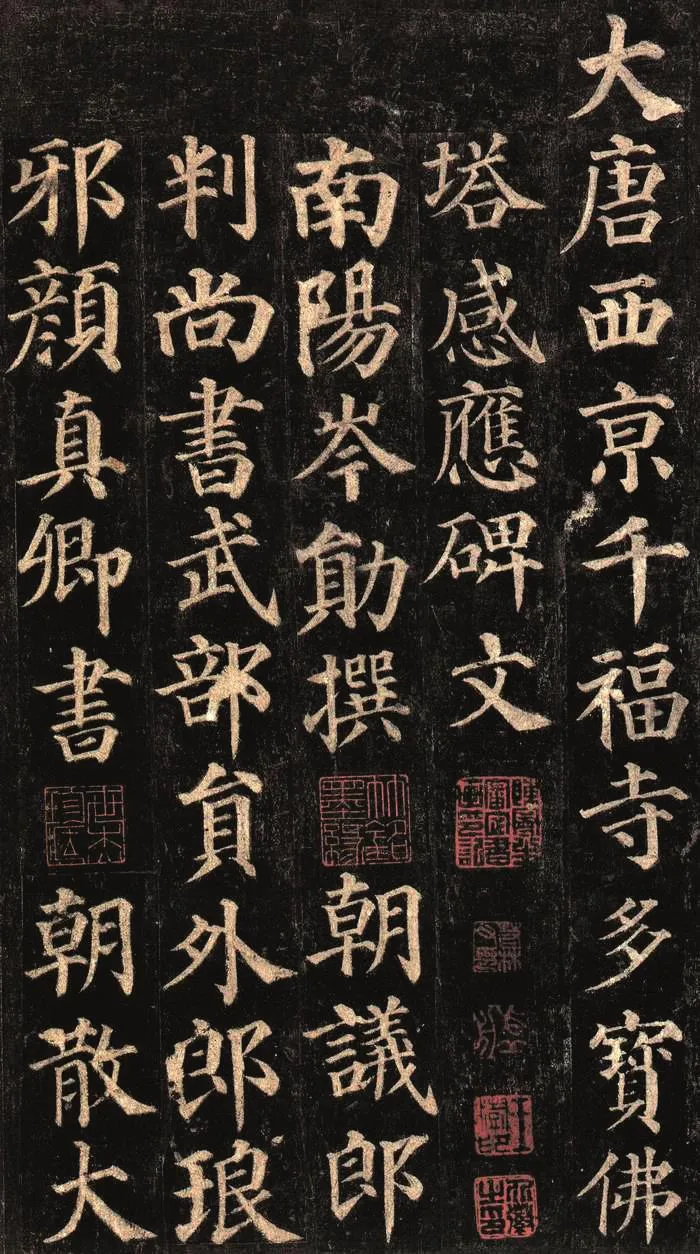

图2 颜真卿《东方朔画赞碑》(局部)

宋四家几乎都将颜真卿作为沟通古法(二王书风)的重要管道,通过颜书来表述其对于“法度”的理解。其中犹以苏、黄二家对颜真卿的理解阐释最具“尚意”特色。苏轼曾自述其学颜主要是取法颜真卿早期作品《东方朔画赞碑》,并透过此碑体会到了颜书与二王传统殊途同归的一致之处:“颜鲁公平生写碑,惟《东方朔画赞》为清雄,字间栉比而不失清远。其后见逸少本,乃知鲁公字字临此书,虽大小相悬而气韵良是,非自得于书,未易为此言也。”苏轼对颜真卿书法风格的把捉和理解就颇有“尚意”的趣味,取传本《东方朔画赞》王颜两家对比,不仅是字形大小悬殊,风格面目上也迥然不同,而苏轼则认为两者“气韵”一致无二,这恰恰是学习者作意“自得”的创见,或者说是一种慧心独运的“误读”。而黄庭坚与乃师见解可谓一脉相承,他在《跋颜鲁公东西二林题名》中便谈到自己与东坡在取法鲁公的方向上可引为知音:“余尝评鲁公书独得右军父子超轶绝尘处,书家未必谓然,惟翰林苏公见许”。而且在他对颜真卿书法的解读中,这种遗貌取神的品评也反复出现,可见这种出自书家主体感受和领悟的观点已不是随意的印象式批评,而是趋向于形成一种稳定的“规范”视野。他在《题颜鲁公麻姑仙坛记》中认为颜真卿书法虽然体制变化多端却尽合二王笔法传统:“余尝评题鲁公书,体制百变,无不可人。真行草书隶,皆得右军父子笔势”。又如其《题瘗鹤铭后》中由对无名氏作品《瘗鹤铭》笔法的判定直接联想到颜真卿《宋璟碑》与二王笔法的关系:“余观《瘗鹤铭》,势若飞动,岂其(右军)遗法耶?欧阳公以鲁公书《宋文真碑》得《瘗鹤铭》法。详观其用笔意,审如公说”。黄庭坚在《题颜鲁公帖》中托古以抒己意,称赞颜真卿取法前人,却能不被法度所拘束的创新精神:“观鲁公此帖,奇伟秀拔,奄有魏晋隋唐以来风流气骨。回视欧、虞、褚、薛、徐、沈辈,皆为法度所窘,岂如鲁公萧然出于绳墨之外而卒与之合哉”,这种“无法之法”的自由境界不正是宋人尚意书风所追求的吗?

宋人尚意,自我作古,反对拘泥古法不知变通的机械模拟。“尚意”与“尚法”间的矛盾,最终必然要求超越一切既定规范,求得字外之意,证得字外之法。而宋人最终正是借助颜真卿的道德人格境界开辟了中国书法浑厚豪放、恢弘博大的风格内涵,达到了对汉字实用规范性的超越。

作为重建儒家文化传统的一种现实政治文化诉求,北宋初期在中唐古文运动“文以载道”复古观念的影响下,宋儒强化了对颜真卿崇高人格、忠义形象的塑造和阐释,将其树立为行为世范的道德楷模。作为北宋文坛和政坛的双重领袖欧阳修首开颜真卿书法批评中“人书合一”“以人论书”的先河。他在《笔说•世人作肥字说》中:“古之人皆能书,独其人之贤者,传遂远,然后世不推此,但务于书,不知前日工书,随与纸墨泥弃者,不可胜数也。使颜公书虽不佳,但见者必宝也……唯贤者能存尔,其余泯泯,不复见尔。鲁公忠义出于天性,故其字画刚劲独立,不袭前迹,挺然奇伟,有似其为人。鲁公忠义之节,明若日月而坚若金石,可以光后世,传无穷,不待其书然后不朽。……余谓颜公书如忠臣烈士、道德君子。其端严尊重,人初见而畏之,然愈久而愈可爱也。其见宝于世者不必多,虽多而不厌也。故虽其残缺,不忍弃之”。欧阳修认为,人品与书品相较,人品才是使得作品传之久远的根本原因。他甚至认为,人品要素对于欣赏者对审美形式的把握也有着重要影响,即使在艺术形式与观者接受视域产生冲突的情况下,只要从人品的角度进行想象,自然可以提升到一种道德之美的境界。

儒家思想非常强调道德与审美之间的合一关系,正如徐复观在《中国艺术精神》所论:“乐与仁的会同统一,即是艺术与道德,在其最深的根底中,同时,也是在其最高的境界中,会得到自然而然的融合统一”。而“以人论书”即是调动儒家美善合一的立场,将道德境界作为审美因素参与到了艺术风格的阐释与理解之中。儒家常用“大”来形容道德境界的无限性,而大人境界与养气说构成了儒家精神修养传统的一条主流。《论语》中就用“大”来表彰三代圣王尧的伟大功绩:“大哉尧之为君也!巍巍乎!唯天为大,唯尧则之。荡荡乎!民无能名焉。巍巍乎!其有成功也。焕乎!其有文章。”(《论语•泰伯》)而孟子则认为“充实之谓美,充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣,圣而不可知之之谓神。”(《孟子•尽心》)颜真卿的道德境界即无愧此“大人”境界,当主体面对这样一种超越语言和形式的无限境界时,除了可以得到精神的提升和净化,还能领会到人类超越自然生命的伟大价值。同时,颜体书法在形式上也表现出一种同构性的“大人”气象,正如欧阳修所论“其字画刚劲独立,不袭前迹,挺然奇伟,有似其为人”。因为颜真卿结体运笔一反大王传统常态“平画宽结”,中锋运笔,往往表现为一种“诡形异状,得于意外”的奇特效果。世人称颜体书法有“丈夫气”“篆籀气”即是就此概括其不同于凡俗的创体风格。宋人正是抓住了这种形式上的相关性,将颜真卿书法视为其崇高道德境界的象征物来联想和领会,从而强化了颜真卿的“尚意”形象。

四、结语

颜真卿书法经典地位的确立并非仅仅是一种艺术风格的嬗变,其中包含着中国书法美学及书学教育观念在中古时代的一次重大转移。颜真卿作为中国书法史由“尚法”向“尚意”转折的重要枢纽,既表现为“法度”的制定者,又表现为“法度”的超越者。颜真卿作为“经典书法家”的意义正在于,一人汇聚“尚法”与“尚韵”两大传统,成为宋人构建“尚意”风格想象的发源地。这种内在的二重性矛盾突出表现在儒家书学传统既重视日用规范习得,又立足主体精神拓展超越的精神结构之中。儒家书学通过激发道德想象将书法艺术外在的形式追求内化为一种关乎主体精神塑造准则,从而进一步削弱了晋唐笔法论(专业技巧)对实用书写的限制,使得实用书写具有了更自由的发展空间。这种在历史中形成的张力结构使得中国书法与日常书写保持着深刻的联系,没有完全演进为一种纯粹技巧化的专业艺术。也正是透过书写的实用性特点,书法艺术的超越精神才得以在中国人的精神世界中占有一席之地,成为一种深刻影响中国文化的“生活的艺术”。

同时,这种不离世俗实用的内在超越精神也不断影响着中国书法史的进一步分裂和演进。南宋理学在逐步获取了官方意识形态的正统地位后,由颜真卿楷书确立的法度,在“规范性”的意义上逐步与官方意识形态伦理的规范性形成一致性。颜真卿书法风格逐步借助道德想象而固化为“端严”“古拙”“不随流俗”等观念的标签,丧失了颜真卿书法与“尚韵”书风之间相互对照的历史关联。理学中对于伦理法度的客观要求空前加强,作为社会行为准则的礼超越了生活层面而渗透到审美意识的层面,要求对美丑做出道德判断。南宋理学家朱熹认为:“笔力到,则字皆好。如胸中别样,即动容周旋中礼。”再以对宋四家书法的评价为例,朱熹对蔡襄书法评价最高,认为蔡书“字字有法度,如端人正士,方是字”,而对苏轼、黄庭坚、米芾书法提出了批评:“字被苏黄胡乱写坏了”。认为他们在书法中这种尚奇尚怪、以文害道的放纵做法正是书法衰落的主因。这种伦理化的书法批评极大地影响了南宋之后书法的发展,元代书坛复古风炽,对经典亦步亦趋,又使得书法形式向刻板化、机械化发展,成为后世“馆阁体”的先声。

从超越性的一维来考察,中国书法史上对艺术形式的超越性追求也与颜真卿书学一直保持着深层的关联和互动。颜真卿书风与二王书风的历史性断裂一直是后世书法艺术创新的重要思想资源。如前文所论,颜真卿早期书法风格与二王传统关系密切,而晚期风格则表现出一种迥异于二王“妍美”风格的“崇高美学”。元明以降的帖学复古思潮不敢越雷池一步,学书者千人一面,陈陈相因,使得帖学走向末路。而清代中期以来兴起的碑学运动即是对这种机械复古规范的革命性反拨,他们通过对书史上无名书迹的重新发掘和阐释,开辟了崭新的形式空间。尽管颜真卿晚年的楷书严格从意义上讲不宜被称为“碑学”作品,但其取法“北朝书法”“民间书迹”的思路与后世“碑学”运动精神实质是一脉相承的。

伴随现代文化的兴起,毛笔不仅作为日用书写工具已退出日常书写领域,今日甚至手写汉字都面临着键盘输入模式的巨大威胁。更重要的是,以汉字书写为载体的中国传统文化在现代性心性结构的映照下显得格格不入,由此也面临着一次重大危机。现代书法日益脱离日常书写功能而走向纯艺术,而艺术的市场化也改变了传统书法作为精神表达和情感寄托的价值指向。尤其是现代书法教育领域中广泛存在的技术化倾向,使书法艺术脱离鲜活生存语境,蜕变为一种狭隘的技术教育。现代人哀叹中国书法所植根的社会环境已经消失,“古代书法是以一种极其广阔的社会必需性为背景,因而产生得特别自然、随顺、诚恳;而当代书法终究是一条刻意维修的幽径,美则美矣,却未免失去了整体上的社会诚恳”。这是书法实用逻辑内在转变的必然结果,面对汉字彻底超越“实用”的现代历史时刻,我们除了怀旧与叹惋,是否还可以想象一种崭新的书写可能性?如何将书法从现代艺术生产的“商品”逻辑中解放出来,重新激发汉字书写文化精神的超越性,使其重返中国人的生活世界,正是每一个书法研究者要面对的现实课题。